循证教育溯源及其困境

陈露茜 苏艺晴

(1.北京师范大学 教育学部,北京 100875;2.北京市育英学校,北京 100036)

近年来,国内教育学研究中出现了一股“循证教育”的研究热潮,诸多学者在借鉴来自西方现代医学的“循证实践”(evidence-based practice)框架基础上,将“循证教育”视为教育科学化的新阶段,并由此阐发了所谓“循证实践”在人才培养、教育决策、课程教学、教师教育中的诸多运用,呼吁要建立“循证教育体系”。(1)其中核心文献包括:拜争刚.循证社会科学[M].上海:华东理工大学出版社,2019;朱旭东,朱志勇.构建循证教育体系,推动教育决策和实践科学化专业化[N].光明日报,2020-09-01(13);胡艳等.教师教育领域的循证实践:价值与挑战[J].教师教育研究,2020,(6):1-7;宋萑等.循证教育博士培养的理论模式建构[J].教师教育研究,2020,(6):14-20;闫予沨等.我国循证教师教育决策;内涵、价值与路径[J].教师教育研究,2020,(6):21-26;裴淼等.循证教师教育实践:内涵、价值和运行机制[J].教师教育研究,2020,(6):1-8;袁丽等.论循证课例研究的实践:教师教育的新取向[J].教师教育研究,2020,(6):17-23;时晨晨.研发·评估·整合·改进:美国循证教育改革的核心要素[J].外国教育研究,2019,(11):29-43;李思源等.循证实践在我国社会科学领域的研究现状分析[J].中国社会医学杂志,2017,(6):529-532;徐文彬,彭亮.循证教育的方法论考察[J].教育研究与实验,2014,(4):10-14;杨文登,叶浩生.社会科学的三次“科学化”浪潮:从实证研究、社会技术到循证实践[J].社会科学,2012,(8):107-116;杨文登.循证实践:一种新的实践形态?[J].自然辩证法研究,2010,(4):106-110.但从国外的学术文献上看,对所谓“循证教育”“循证实践”“循证研究”的讨论多集中于20世纪90年代中后期,并在21世纪最初几年的教育政策实践中遭致广泛的批评而渐居末流。(2)其中核心文献包括:David H.Hargreaves, “In Defence of Research for Evidence-Based Teaching: A Rejoinder to Martyn Hammersley,”British Educational Research Journal 23, no.4(Sept., 1997):405-419; Jan Fook et al.,“Towards a Theory of Social Work Expertise,”British Journal of Social Work 27, no.3(1997):399-417; Johan Heilbron ed., The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity Conceptual Change in Context, 1750-1850(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998); Philip Davies,“What is Evidence-Based Education?”British Journal of Educational Studies 47,no.2(Jun., 1999):108-121;Leonard Gibbs and Eileen Gambrill,“Evidence-based Practice:Counterarguments to Objections,”Research on Social Work Practices 12,no.3(2002):452-476; Kathleen Chwalisz,“Evidence-based Practice: A Framework for Twenty-first Century Scientist-Practitioner Training,”The Counseling Psychologist 31,no.5(2003):497-528; Paul Peterson and Martin R.West, No Child Left Behind?: The Politics and Practice of School Accountability(Washington, DC.: Brookings Institution Press, 2003); J.Fook, What Professionals Need from Research: Beyond Evidence-based Practice(London: Jessica Kingsley Publishers, 2004); Jane F.Gilgun,“The Four Cornerstones of Evidence-based Practice in Social Work,”Research on Social Work Practice 15,no.1(2005):52-61; Adam Gamoran, Standards-based Reform and the Poverty Gap(Washington, DC.: Brookings Institution Press, 2007); Rich Furman,“Ethical Considerations of Evidence-based Practice,”Social Work(New York) 54, no.1 (2009):82-84; Bryan G.Cook et al.,“Evidence-based Practices in Education,” in APA Educational Psychology Handbook, eds. K.R.Harris et al.(Washington, DC: American Psychology Association, 2012); Robert E.Slavin, “Evidence-based Education Policies: Transforming Educational Practice and Research,”Educational Researcher 7, no.7(2012):15-21.等等。国内外学界对待“循证教育”截然不同的态度,使得我们有必要对“循证教育”的本源、真实含义及其限度进行系统整理,进而反思我国当下教育研究中的实证取向及其限度。

一、 循证研究的起点:调和而非否定经验医学

现代意义上的“循证”(evidence-based)概念最早出现在临床医学领域。18世纪,临床医学在教学层面取得了显著进展,对临床医师的培养打破了以往专注于理论文献记诵的模式,通过在医学院中开设观摩病房,使医学教育开始与临床实践相结合。不过,自医学教育出现此种突破后,无论是临床医学实践还是临床医学教学都陷入了一种相对静止的状态。一方面,临床医师的医疗决策,往往是根据基本理论知识、专业期刊的权威共识、个人积累的临床经验以及上级和同事的建议予以确定。另一方面,对临床医师的教育和培养,也仅仅是在学习基本理论之余,让医学学生及住院医师在观摩病房诊疗、研习病历资料、参与临床病例讨论会的过程中积累实践经验。临床医学也因此长期沉浸在对理论知识、权威共识与个人经验的自满中。

(一)20世纪70-80年代,“循证医学”理论的出现

进入20世纪后,临床流行病学的诞生、随机对照试验的提出、统计学方法的发展共同对传统临床医学提出挑战。1972年,英国的临床流行病学家阿奇·莱曼·科克伦(Archie Leman Cochrane)出版《疗效和效益:健康服务中的随机反应》(EffectivenessandEfficiency:RandomReflectionsonHealthService),指出“由于资源的有限性,医疗人员应该使用已被恰当证明有明显效果的医疗保健措施,且最可靠的证据来自于随机对照试验(Randomized Controlled Trial, RCT)”(3)转引自:杜宝贵,张慧芳.从“医学”到“公共管理学”——循证决策范式的扩散[J].广州大学学报(社会科学版),2019,(1):56-63.。1979年,科克伦又将心理学家格拉斯(Gene V.Glass)提出的元分析应用于临床医学中。三年后,科克伦提出累计性元分析概念,即将每一项随机对照试验累加到某一个具体的随机临床实验的元分析结果中,并随着临床试验的更新而不断更新,以便得出更为可靠的结论;他还提出了系统综述方法,以便对某一医疗卫生问题进行审慎、科学、系统的评价。科克伦的系统综述与元分析,成为循证医学的理论先导。

1974年,英国妇产科医生伊恩·查默斯(Iain Chalmers)带领英国围产期流行病学研究所(National Perinatal Epidemiology Unite, NPEU)开展了针对围产期临床研究证据的随机对照试验研究。1989年,研究结果以通俗版本《孕产期的有效护理》呈现给大众读者,结论指出产科中许多常用的方法缺少高质量的研究证据。1990年,查默斯在《糖皮质激素对早产儿疗效的系统评价》一文中对此前的随机对照试验结果进行了系统评价,研究证实对有早产倾向的产妇使用糖皮质激素能有效减少早产儿呼吸窘迫综合征的出现。这一结果被广泛采纳并用于临床治疗中,并使早产儿死亡率下降30%-50%。(4)杨克虎.循证医学[M].北京:人民卫生出版社,2007.35.查默斯对产科临床方法缺乏疗效的发现以及将随机对照试验与系统评价相结合的研究方法推进了科克伦的方法在临床医学中的应用,并且对指导临床实践产生了实际效果。同年,美国流行病学专家大卫·艾迪(David Eddy)在《实践决策:它们从何而来?》中总结出四种用于设计医疗实践决策的新方法,“基于证据的方法”(evidence-based approach)便是其中之一,认为这种需要确定、描述和分析有关证据的方法将有助于医疗实践决策达到科学有效。(5)David M.Eddy,“Practice Policies: Where Do They Come From?”JAMA: The Journal of the American Medical Association 263, no.9(Mar., 1990):1265.

(二)20世纪80-90年代“循证医学”的确立

从20世纪80年代开始,“循证医学”便在加拿大麦克马斯特大学(McMaster University)医学院中被作为一种临床学习策略加以运用。(6)William Rosenberg and Anna Donald,“Evidence Based Medicine: An Approach to Clinical Problem-Solving,”BMJ: British Medical Journal 310, no.6987(Apr.,1995):1122-1126.当时,流行病学家大卫·萨克特(David Sackett)正担任该校临床流行病学系主任,致力于将流行病学的方法应用到临床实践中。他主张审慎地评价医学文献、创新临床流行病学研究方法与临床医生的教育培训模式。同在麦克马斯特医学院任职的戈登·亨利·盖亚克(Gordon Henry Guyatt)是萨克特的临床流行病学理念的追随者,他呼吁将临床实践规范化和科学化,参照系统评价的结果提升临床决策的切实有效性。1990年,麦克马斯特医学院开始推进一项内科住院医师培训计划,盖亚克担任指导者并尝试新的医学训练模式,即循证医学模式。1992年,盖亚克及其循证医学工作小组发表文章《循证医学——医学实践教学的新途径》,文中将“循证医学”作为临床医学教学模式确立下来,主张培养住院医师高效检索文献、评价文献、正确使用证据进行临床决策的能力,要求住院医师掌握随机对照试验、元分析和系统分析的方法。学界将这篇文章作为“循证医学”正式诞生的标志。同年,伊恩·查默斯以科克伦为名成立循证医学中心,并于次年成立国际循证医学协作网,旨在“通过制作、保存、传播和不断更新医疗卫生各领域防治措施的系统评价,提高医疗保健干预措施的效率,帮助人们制定循证证据的医疗决策”(7)拜争刚.循证社会科学[M].上海:华东理工大学出版社,2019.29.,为“循证医学”的发展提供文献和方法上的支撑。

(三)20世纪90年代以来对“循证医学”的质疑与反思

循证医学自诞生以来始终面临来自传统临床医学与自身发展的不断挑战。1994-1995年间,萨克特离开加拿大麦克马斯特大学到英国牛津大学任职,组建英国循证医学中心。此间,英国临床医学界对“循证医学”颇有抵触,《柳叶刀》杂志的一篇社论直言“我们对于把循证医学作为一门学科强加于本专业一事深表遗憾”(8)The Lancet,“Evidence-based Medicine in its Place,”The Lancet 346, no.8978(Sept.23,1995):785.。1996年,萨克特发表《循证医学:是什么与不是什么》一文为“循证医学”辩护,并且对循证医学进行了首次定义,即“慎重、准确和明智地应用当前所能获得的最佳证据对个体患者的治疗方案作出决策”(9)David L.Sackett et al.,“Evidence Based Medicine: What It Is and What It Isn’t: It’s About Integrating Individual Clinical Expertise and The Best External Evidence,”BMJ: British Medical Journal 312,no.7023(Jan.,1996):71-72.。次年,萨克特主编的《循证医学:如何实践与教学》出版,该书成为指导循证医学实践与教学的理论体系与方法学基础。(10)杨克虎.循证医学[M].北京:人民卫生出版社,2007.39.尽管如此,对循证医学的怀疑从未停止,循证医学真的能够解决传统临床医学所无法解决的问题吗?2017年,盖亚克将学界对循证医学的持续性批评总结为以下三方面。第一,循证医学的基础是建立在对科学方法的简化主义之上。此种观点认为循证医学所提出的证据分级标准是狭隘和简单的。第二,循证医学是一种公式化的“菜谱医学”(cookbook medicine)。这种观点认为循证医学过度依赖于算法,热衷于寻找最佳证据,而最佳证据极有可能无法对单个病人产生疗效,从而也就忽视了个体病患的需要。第三,循证医学过于推崇遵循规则的推理(rule-based reasoning)。此观点认为循证医学会导致临床医师放弃发挥以专业判断为基础的直觉和经验的能动作用。(11)Benjamin Djulbegovic and Gordon H.Guyatt,“Progress in Evidence-Based Medicine: A Quarter Century On,”The Lancet 390,no.10092 (Feb., 2017):420-421.

在倍受质疑与不断辩护的过程中,循证医学进一步形成了一整套系统的、完整的范式。盖亚特称,“循证医学并非一种新的医学知识理论,而是一种致力于优化医学实践的启发式结构模型”(12)Ibid.,416.,它包括明确的五个实践步骤与三个认识论原则。最初的循证医学实践分为四个步骤,后完善为五个步骤。第一步,根据患者在诊断、防治和愈后上遇到的疑问提出明确的临床问题;第二步,搜寻相关临床文献;第三步,评估证据的有效性和有用性;第四步,在临床实践中实施有效的决策。第五步,对上述四步进行总结与反思。(13)William Rosenberg and Anna Donald,“Evidence Based Medicine: An Approach to Clinical Problem-Solving,”BMJ: British Medical Journal 310, no.6987(Apr., 1995):1122-1126; 拜争刚.循证社会科学[M].上海:华东理工大学出版社,2019.7.以上实践步骤的展开需要始终遵循循证医学的三个认识论原则。第一个原则是,并非所有证据都是平等的,医学实践应基于现有的最佳证据。这种原则要求循证医学必须遵循一套严格的证据分级标准,最初的循证医学证据等级由低到高分为专家经验、体外研究、动物实验、病例报告、系列病例、病例对照研究、病例队列研究和随机对照的临床试验八个等级。2004年,该标准由盖亚克领导的“推荐分级的评估、制定与评价”小组(The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE)升级为GRADE分类标准,该标准对证据质量进行了四等级分类,并制定了五个等级的推荐强度。第二个原则是,寻求真理需要通过对证据的全面评估来实现,而不是选择支撑个别观点的证据。证据的来源亦十分多样,原始临床研究证据、二次临床研究证据、临床实践指南、卫生技术评估、期刊,甚至正在研究的证据、会议论文等等都包含在内。第三个原则是,临床决策需要考虑患者的价值观和偏好。尽管循证医学受到外界批评的部分原因在于它会忽视个体病患的需要,但事实上,循证医学的诞生却是源于倡导者们对个体病患的临床决策效果的关注。(14)Benjamin Djulbegovic and Gordon H.Guyatt,“Progress in Evidence-Based Medicine: A Quarter Century On,”The Lancet 390, no.10092(Feb.,2017):416.

通过对循证医学的诞生过程及初步发展进行回顾,一方面,我们不难看出循证医学的出现是为了弥补传统的经验式临床医学实践的不足,其目的并非完全摆脱经验医学,而是要求把基于系统研究的最佳证据与个人的临床经验充分结合。另一方面,循证医学自诞生之初即存在两条路径:其中一条是以戴维·萨克特等人所创建的作为临床医学教学方法的“循证医学”;另一条是由大卫·埃迪所建议的在医疗卫生政策层面上的“循证指导”。随着循证医学在质疑声中不断发展,这两种意义上的循证医学逐渐相互融合与渗透,最终演化为一种有关医学研究、临床决策、医学实践、医疗政策等多方面的“临床思维方法的革命”(15)王一方.医学是什么[M].北京:北京大学出版社,2010.。

与此同时,在循证医学不断前行和规范化的过程中,“循证”作为一种方法论也很快进入到社会科学领域中,出现了诸如“循证矫正”“循证教育”“循证管理”“循证社会工作”等概念,并引发了广泛的讨论。例如,1999年,加州大学伯克利分校社会福利学院教授艾琳·甘布里尔(Eileen Gambrill)率先提出社会工作领域中的循证概念,她强调服务对象的需求是循证实践在提升社会工作领域效果方面的重要组成部分。(16)Eileen Gambrill,“Evidence-based Practice: An Alternative to Authority-based Practice,”Families in Society 80, no.4(July, 1999):341-350.2003年,雷昂纳多·吉布(Leonard Gibb)出版第一本社会工作手册,同年亚伦·罗森(Aaron Rosen)和艾诺拉·普罗克特(Enola Proctor)制定了循证社会工作指引。(17)拜争刚.循证社会科学[M].上海:华东理工大学出版社,2019.112.但当循证实践在社会工作领域逐渐发展起来之后,诸多潜在的问题逐渐暴露;2016年,最早提倡采用“循证社会工作”的甘布里尔再次撰文指出,盲目追求社会工作中的循证实践方法对社会工作的有效性“百害而无一利”;循证实践方法与循证实践过程是大相径庭的两个概念,循证实践的方法侧重于依赖证据指导实践,而循证实践的过程则侧重于实践者充分运用理智的分析应对日常实践所带来的不确定性的挑战,但当下的社会工作却过于强调前者,这导致“科学”一词在社会工作领域被误读至深,往往简单将其等同于实证主义。(18)Eileen Gambrill,“Is Social Work Evidence-Based? Does Saying So Make It So? Ongoing Challenges in Integrating Research, Practice and Policy,”Journal of Social Work Education 52, no.sup1(July, 2016):S110-S125.

二、循证教育及其实践:反思美国教育标准化运动

在教育领域,“循证”理念的进入是为了解决教育研究与实践之间的脱节问题,并在事实上发展了由“循证医学”所引发的在公共政策层面上的“循证指导”原则。

在教育理论界,第一次明确提出“循证”概念的当属剑桥大学教育学院的戴维·哈格里夫斯(David H.Hargreaves);1996年,他提出了“循证教学”(evidence-based teaching)概念,认为教育学和医学都是以人为中心的专业,教学和诊疗同样需要一套行之有效的实践技能,并主张结合学生或患者的个体需求来进行专业判断和实践决策。这些使得教师与医生在实践决策过程中存在相似之处,要求教师的教学也应与医生的诊疗一样遵循科学证据。(19)David H.Hargreaves,“In Defense of Research for Evidence-Based Teaching: A Rejoinder to Martyn Hammersley,”British Educational Research Journal 23, no.4(Sept., 1997):406.“循证教学”一经提出,即刻招致了学界的质疑。次年,哈格里夫斯发表题为《捍卫循证教学研究:答马丁·哈默斯利》的文章,从医生与教师、医学研究与教学研究、医学与教育学中实践与研究的关系三个方面的对比反驳哈默斯利的批评,并再次表达对实施循证教学的坚定信心。1999年,牛津大学的菲利普·戴维斯(Philip Davies)对二人的争论进行了回顾,认为“循证教育意味着将个人教学和学习的专业技能与来自系统研究的最佳外部证据相结合”,这并非是对现代教育需求的现成解决方案,而是一组能够改变人们对教育的看法的原则和实践。(20)Philip Davies,“What is Evidence-Based Education?”British Journal of Educational Studies 47,no.2(Jun., 1999):117-118.

在教育实践中,第一次系统践行“循证教育”的改革则当属美国的《不让一个孩子掉队法》。该法案在2002年由时任美国总统乔治·W·布什(George W.Bush)签署生效;法案反复强调务必运用“基于科学的研究”,确保获得联邦资助的教育改革项目都有足够的科学研究证据来支撑其有效性。《不让一个孩子掉队法》在美国教育史上具有里程碑式的意义,它既代表着联邦对教育管控的不断强化,也标志着自20世纪80年代以来美国教育标准化运动的高潮,并最终在全社会的普遍质疑中于2015年落幕。

(一)美国教育标准化运动中各类“标准”的出现

事实上,美国教育标准化运动在20世纪80年代已具雏形:1981年,全国高质量教育委员会(National Commission on Excellence in Education)成立;1983年,《国家处于危机之中》发表;标志着20世纪80年代“高质量”教育运动(或“优异”运动)的出现,它要求通过设置“全国课程”来强化学业标准,进而提升学生的学业成绩;为此,在20世纪80年代后期出现各门学科课程的“国家标准”以及“标准测验”。1989年,老布什总统邀请各州州长参加在弗吉尼亚夏洛特维尔召开的教育峰会,在会上时任美国教师联合会(American Federation of Teachers,AFT)主席阿尔伯特·尚克尔(Albert Shanker)一再呼吁敦促各州设立“国家标准”和“国家考试”,“简明的、客观的、高质量的考试标准,这才是学生所需要的好的测验,而非现在在学校中流行的愚蠢的、低层次的多项选择题考试”,并提出应以此作为家长选择公立学校的判断标准。(21)Albert Shanker,“The Education Summit: Peak or Pique?”The New York Times, September 17, 1989.尚克尔的观点得到了时任阿肯色州州长比尔·克林顿(Bill Clinton)的支持。在峰会结束后,各州就“2000年国家目标”达成一致意见;在这六项目标中有两项涉及更高的学业标准、更高的高中毕业率、幼儿的学业准备、成人的阅读能力以及遏制校园吸毒与暴力。在1991-1992年间,当时的教育分部(Department of Education)开始资助那些自愿在科学、历史、地理、艺术、公民教育、外语与英语学科中设计、开发“国家标准”的教师。(22)Diane Ravitch, Left Back: A Century of Battles over School Reform(New York: Simon & Schuster, 2000), 432-433.

1992年,克林顿在参与总统竞选时就曾许诺要设立系统的国家课程标准与国家考试。1994年,克林顿总统签署了他任期内第一份教育法——《2000年目标》;该法案授权成立一个新的联邦委员会,用于拟定“国家标准”与各州的标准,并对每一个参与拟定“州学术标准”的州下拨联邦专项经费。随后,各州纷纷开始以志愿的形式、在联邦资助下设计各州的“国家标准”。同年,《初等与中等教育法》再次获得核准,新法名为《改进美国学校法》(Improving America’s Schools Act,IASA);其中,第一款规定为面向中小学生开发的、具有挑战性的学业标准与测试标准项目提供联邦资助,且此类标准不得低于各州所设立的“州标准”。(23)“Lawmakers Renew and Revamp 1965 Education Act,”1994 Congressional Quarterly Almanac(Washington: Congressional Quarterly, 1995), 383-396.随后,又设立了“国家教育标准与改进理事会”(National Education Standards and Improvement Council),以审查各个学科的“国家标准”。(24)“National Education Goals Set,”1994 Congressional Quarterly Almanac(Washington: Congressional Quarterly, 1995), 397-399.在这一时期成型的主要几项“国家标准”包括:由加州洛杉矶分校“国家中小学历史中心”(National Center for History in the Schools)设计的“国家历史标准”、由国际阅读协会(International Reading Association)与国家英语教师理事会(National Council of Teachers of English)设计的“英语技艺标准”,以及国家数学教师理事会(National Council of Teachers of Mathematics)设计的“数学国家标准”。

在由1994年《改进美国学校法》所带来的后续改革中,除了各学科“国家标准”的陆续颁布外,还有一项重要措施是施行“标准测验”或“国家考试”。在1997-1998年的国情咨文中,克林顿总统敦促要开发志愿性质的“国家考试”,并使其成为规范“州考试”的标尺。尽管这一建议在国会遭到了共和党人的反对,但这一提议最终成了2001年的《不让一个孩子掉队法》中“年度进步目标”(Adequate yearly progress,AYP)的原型;同时重新启用了“国家教育进展评价”(National Assessment of Educational Progress,NAEP),并予以联邦经费的资助。2001年,乔治·W·布什总统签署了《不让一个孩子掉队法》。该法要求以“循证”为教育改革行动纲领,具体内容包括对制定和执行“具有挑战性”的学术标准、根据该标准评价学生、实行问责制和提高教师质量等方面:在2005-2006学年结束时,所有的3~8年级学生都必须参加一年一度的由州主持的阅读和数学考试,考试标准必须符合各州在这些领域内制定的标准;为了让各年级在考试中达到本年级的熟练水平,学校还必须制定“年度进步目标”,而学生的考试成绩将作为认定学生学业成就的主要因素,成为“年度进步目标”的唯一标尺;同时,法案还规定施行“问责制”,制裁那些没有制定、实施“年度进步目标”、提高考试成绩的学校;最后,法案授权联邦参与教学师资的资格要求认定,并强制州政府执行。

《不让一个孩子掉队法》因以各类标准化的考试成绩来评判学生、学校和各州的教育质量,并辅以严格的惩罚措施而遭到全社会的反对。甚至是早年支持全国课程标准和考试制度建设的新保守主义领袖,诸如黛安娜·拉维奇(Diane Ravitch)也明确表达了对这些极端措施的批评。(25)Diane Ravitch, Left Back: A Century of Battles over School Reform(New York: Simon & Schuster, 2000), 450.这使得该法于2015年被废止,取而代之的是奥巴马政府的《每个学生都成功法》(Every Student Succeeds Act)。该法继续沿用了“循证”的方法,要求以此筛选出真正有效的教育项目,并模仿“循证医学”的模式将证据划分为三个等级,第一级为“强有力”证据,来自于实验研究;第二级为“中等”证据,主要来自准实验研究;第三级为“有前景”证据,来自相关研究;随后,美国联邦教育部颁布“证据指南”,将质性研究证据归入第四等级(26)转引自:时晨晨.研发·评估·整合·改进:美国循证教育改革的核心要素[J].外国教育研究,2019,(11):29.;但因该法取消了严格的问责机制,使该法的效力也大大降低。

(二) 寻求“最佳证据”及其困境

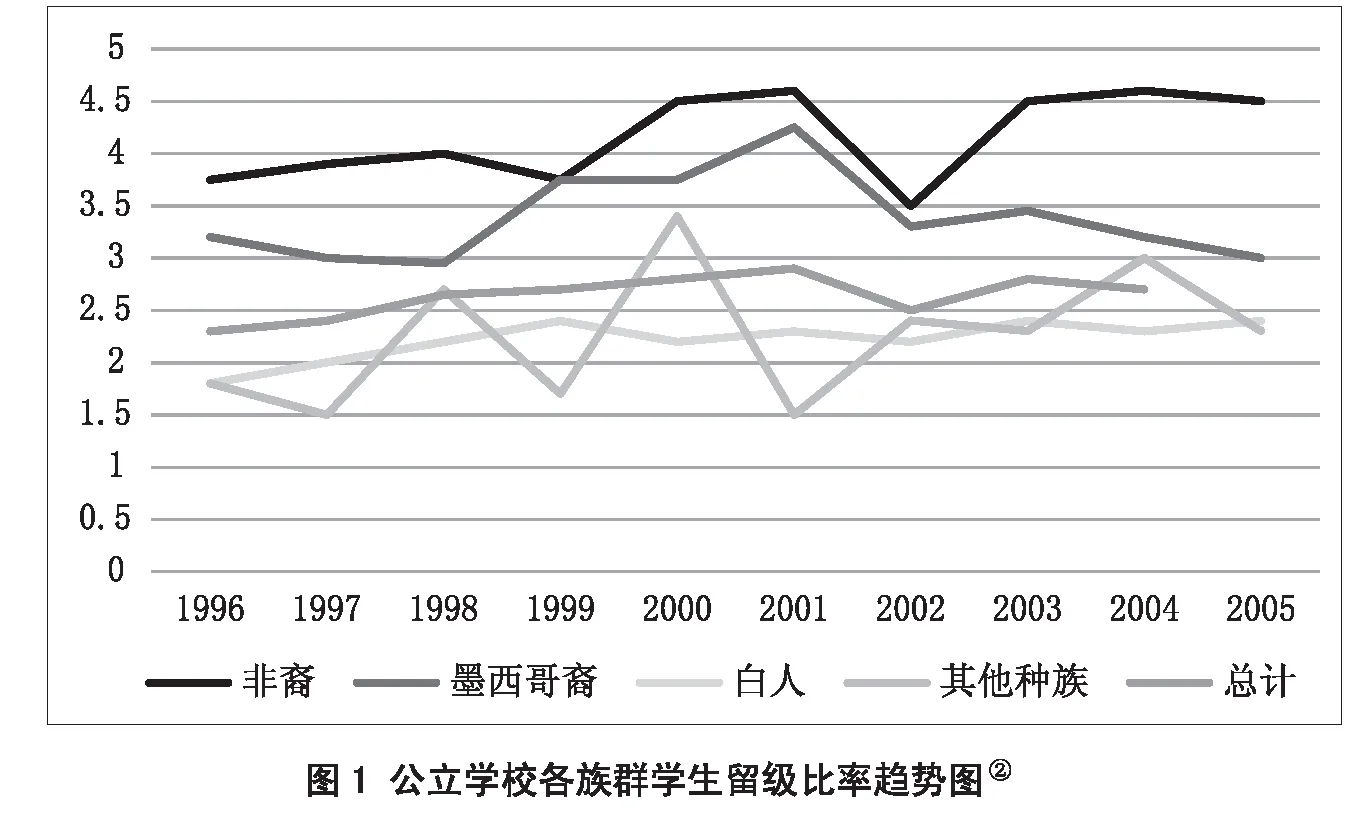

纵览美国标准化运动,我们发现,在 “全国课程标准”“全国考试”“年度进步目标”等一系列“标准”的设定中,事实上意味着美国的教育改革不断在探索寻求以量化指标来标定美国学生学业质量的“证据”。而近十年的标准化改革也的确在“证据”上提升了美国公立学校学生的学业成绩,但却没有带来实质性的学生学业的改善,而是带来了不同学生群体之间学业差距的扩大。(27)参见:Adam Gamoran, Standards-based Reform and the Poverty Gap: Lessons for No Child Left Behind(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2007).②Adam Gamoran, Standards-based Reform and the Poverty Gap: Lessons for No Child Left Behind(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2007), 129.究其根源,主要原因在于:

第一,以量化方式呈现的“科学证据”在教育改革的前提假设中抹杀了学生中差异性,进而使得“不平等合法化”。 在数字的世界中,没有阶级、性别、财产、血缘的偏好,每个人在这个数字的超级市场中都是孑然一身,一切都成了客观的百分比。这可能有助于创造一种幻觉,即无论在学校里存在多么大的差异性,他们都有共同性。(28)Geoff Whitty et al.,Specialization and Choice in Urban Education(New York: Routledge, 1993), 179.他们在文化意义上都是平等的。正如乔纳森·科泽尔(Jonathan Kozol )所生动地展示的那样,资源和权力差异,以及由这些差异而导致的学生经历上的差异、教师的差异、社区成员们之间的差异,确实是“残酷无情的”。(29)Jonathan Kozol, Savage Inequalities(New York: Crown, 1991).因此,“在缺乏足够人力和物力资源的情况下,全国课程和全国考试制度仅仅是认可和加剧了性别、种族和阶级的差异”(30)Michael Apple, Cultural Politics and Education(New York: Teacher College Press, 1996), 36.。

第二,以量化方式呈现的“科学证据”消解了学校中师生的能动性。它在“科学”的名义下,要求所有的“人”与“物”都必须走向严格的“定量化”;将人看成是一个“纯客观”的现象加以剖析与肢解,极大地忽视了对人的内心活动、人的情感、人的需求的研究,忽视了将人作为一个有机整体的研究;它把人看成是“社会机器”的组成部分,造成了人性的缺失、人的能动性的缺失,以及人的自我的缺失,从而引发了一系列社会问题。在学校教育中,学生的所有能力是否都可以被测量,语言能力、理解能力、创造力、批判性思维、合作乐观的学习态度,这些对于学习而言至关重要的能力是否能够被真实地测量;以分数为指针的学业成绩反映的究竟是学生的认知能力还是精英权力,它与学生的社会背景、家庭经济条件与文化宗教团体又有何种联系;显然,奥卡姆的“剃刀律”在这纷繁复杂的教育现实面前是惨白的。“循证教育”的崛起所进一步推动的技术至上主义的自负,将学校教育系统推向了“一无所有的经验主义”和“没有头脑的计算器”的深渊。(31)阎光才.教育及社会科学研究中的数据:兼议当前的大数据热潮[J] .北京大学教育评论,2013,(4):77-86.

第三,以量化方式呈现的“科学证据”在美国公共教育改革中刺激并强化了新保守主义的知识政治学。自20世纪80年代以来美国新保守主义崛起,“全国课程”“国家考试”“年度进步目标”实际上成了“对知识进行政治控制的机制”。(32)Richard Johnson, “A New Road to Serfdom?” in Education Limited, eds. Education Group II(London: Unwin Hyman, 1991), 82.“全国课程——辅之以严格的全国标准和基于成绩提高的考试制度,就能够在指向课程的‘现代化’和更好的‘人力资本’的高校‘产出’同时,又满足对浪漫化过去的怀旧渴望。”(33)Geoff Whitty, “Education, Economy and National Culture,” in Social and Cultural Forms of Modernity,eds.Robert Bocock and Kenneth Thompson(Cambridge: Polity Press, 1992), 294.当全国课程、全国标准、全国考试与市场化这只“看不见的手”捆绑在一起的时候,右派的联盟便达成了。“为了充分理解这一点,我们必须识别它的‘虚伪的大多数统一’的潜在逻辑。一旦这种逻辑确立,几乎没有逆转的可能。全国课程的内容有可能被它所启发的冲突所修正,但是它的政治恰恰根植于它的确立。一旦确立,随着它与全国性考试的庞大体制相联系起来,毫无疑问,它会得以进一步巩固。当它与右派分子议程的其他部分——市场化和私有化——联系起来时,我们有足够的原因停顿一下,尤其是鉴于右派在地方、区域和国家各个层次上影响力的日渐强大。”(34)Michael Apple, Cultural Politics and Education(New York: Teacher College Press, 1996), 36.

三、“循证教育”困境之讨论

综上所述,我们发现,“循证”理念通过“循证医学”进入到教育领域,并选择了“循证医学”中的“循证指导”路径进入教育实践层面。即教育的研究和决策不仅要基于证据,还要通过严格的、科学的数据来说明证据的有效性。这使得“循证”从理念日渐流于方法。之所以产生这种困境,最核心的因素是教育研究中的“唯科学主义”倾向和新自由主义教育议程的全球化泛滥。

所谓“唯科学主义”(scientism),即认为宇宙万物的所有方面都可通过科学方法来认识。这事实上代表着一种“科学崇拜”的情绪,“科学是全知全能的……它甚至可以检验精神、价值和自由”(35)Derwyn Randolph Grier Owen, Scientism, Man, and Religion(Philadelphia: Westminster Press, 1952), 20.,“一切都应该以科学性为其唯一的准则,一切论断都须从科学出发,并且以科学为唯一的归宿”(36)何兆武.历史理性批判论集[M].北京:清华大学出版社,2001.7.。“这可以被理解为一种信仰,这种信仰认为只有现代意义上的科学和由现代科学家描述的科学方法,才是获得那种能应用于任何现实的知识的唯一手段。”(37)郭颖颐.中国现代思想中的唯科学主义[M].雷颐译.南京:江苏人民出版社,2010.1-15.在国内的知识界,从20世纪20年代开始,抛弃传统的儒学精神,全面接受“科学”这一崭新的生活哲学就渐成时尚。胡适先生曾概括到:“这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度。那个名词就是‘科学’。这样几乎全国一致的崇信,究竟有无价值,那是另一问题。我们至少可以说,自从中国讲变法维新以来,没有一个自命为新人物的人敢公然诽谤‘科学’的。”(38)胡适.科学与人生观[M].上海:亚东图书馆,1923.2-3.随着自然科学知识在现代生活中重要性的不断提升,科学知识传播与现代文明之间的纽带日益深厚,而科学传播也成了一种独立的运动,科学本身成了一种意识形态的实体、一种文化价值。

可以说,唯科学主义是19世纪的产物,是在科学革命催生下对人类理性万能的崇拜的结果,它使得“事实与理性的联姻”“科学与自然界普遍法则的联姻”完全解体,“自然哲学被转让为自然科学;自然科学就变成了科学,而科学家们则摒弃了以往自己曾经引以为荣的哲学家这个头衔,认为那是对个人的一种侮辱”(39)卡尔·贝克尔.18世纪哲学家的天城[M].何兆武译.北京:三联书店,2001.29.。这种唯科学主义的情绪在1923年的“科玄论战”之后,随着科学技术进一步成熟,不但没有减弱反而增强了,并一直延续至今。(40)郭颖颐.中国现代思想中的唯科学主义[M].雷颐译.南京:江苏人民出版社,2010.117.事实上,近年来片面地强调追寻“循证教育”、片面地重视“科学证据”、片面地强调“量化方式”也体现了这样一种唯科学主义的思维定势。

一方面,对“循证教育”的片面肯定实际上体现出当代教育学人对教育研究身份定位的两难困境。也就是说,要想让教育学或者教育研究成为一门真正的“科学”就必须使用一套与自然科学相似的“科学”的方法。此类借用自然科学的外衣增强教育学的合法性的努力,始终存在于教育学领域中,进而促成了教育学与统计、调查、试验等方法的结合,去寻求教育学中“确定的”“事实性的”“价值中立的”知识。但另一方面,教育研究的对象是人与人的成长,这就要求教育学不得不关注人、关注社会、关注价值问题,不得不思考千差万别的个人在成长、发展的过程中天赋、家庭、社区、人际关系网络、阶层、爱好等等一系列不确定因素在教育过程中发挥各不相同的作用。美国教育标准化运动就为我们揭示了冰冷的数字与千差万别的学生和学校之间的巨大鸿沟。这使得宣称要运用“量化”证据来解决教育实践中所产生的问题的“循证教育”在实践过程中,对“科学”话语的需要不断放大了“证据”与系统评价的地位,而减弱了“循证”过程中“人”与“价值”的存在,将手段变成目的,用“方法”掩盖了“问题”, 进而导致了教育实践中“人”的异化与物化。也就是说,在教育“循证”的过程中,我们没有意识到,一方面,以自然科学为大旗的“科学”只是人类诸多知识门类中的一种,而教育学与教育研究不完全归属于自然科学;另一方面,对科学的尊重正是以承认人类思想中非科学的因素为前提的——例如,直觉、情感、信仰、欲望,等等。独尊“科学”恰恰不是科学的,它混淆了“批判态度”与“方法论权威”、“科学客观性”与“绝对理性”、“科学规律”与“不变的教条”(41)郭颖颐.中国现代思想中的唯科学主义[M].雷颐译.南京:江苏人民出版社,2010.145.等至关重要的问题,带有宗教崇拜般的情绪,对于包括教育学在内的所有知识领域而言是危险的并值得警惕。

同时,近年来“唯科学主义”在教育领域中的盛行与新自由主义教育议程的全球化泛滥密切联系。新自由主义教育议程之内核是个体的原子化、数字化与市场化。它认为,世界从本质上说就是一个巨大的超级市场,教育被简单地视作像面包、汽车和电视一样的商品。公民的观念就是消费者的观念,民主就是消费的实践。(42)参见:迈克尔·阿普尔.意识形态与课程[M].黄忠敬译.上海:华东师范大学出版社,2003;迈克尔·扬.知识与控制:教育社会学新探[M].谢维和,朱旭东译.上海:华东师范大学出版社,2002.31.这使得民主不再是一个政治概念,而变成了一个完全的经济概念。因此,市场将成为社会价值的最终仲裁者,效率和成本效益分析将成为社会和教育变革的“发动机”(43)Michael Apple, Educating the “Right” Way: Markets, Standards, God, and Inequality(New York: Routledge, 2006), 36.,学校必须受制于市场竞争的约束(44)Ibid.,33.,而且只有这样,才能消除教育和社会决策中的“官僚政治”和由此产生的“不合理”与“低效能”,“教育才能保证让每个人受益”。“这些政策的潜台词最好称之为‘算术崇拜’,其中独立的个体——作为消费者——是没有种族、没有阶级和没有性别的。”(45)Ibid.,32.它在“科学”的名义下,要求所有的“人”与“物”都必须走向严格的“定量化”;将人看成是一个“纯客观”的现象加以剖析与肢解,极大地忽视了对人的内心活动、人的情感、人的需求的研究,忽视了将人作为一个有机整体的研究;它把人看成是“社会机器”的的组成部分,造成了人性的缺失、人的能动性的缺失,以及人的自我的缺失,从而引发了一系列社会问题。在学校教育中,学生的所有能力是否都可以被测量,语言能力、理解能力、创造力、批判性思维、合作乐观的学习态度,这些对于学习而言至关重要的能力是否能够被真实地测评;以分数为指针的学业成绩反映的究竟是学生的认知能力还是精英权力,它与学生的社会背景、家庭经济条件与文化宗教团体又有何种联系;显然,奥卡姆的“剃刀律”在这纷繁复杂的教育现实面前是惨白的。

回顾“循证教育”的逻辑起点及其实践,历史与事实告诉我们,“循证”仅仅是教育研究中的某一种方法或方法论,它存在着面向问题的针对性与适切性的甄别与讨论,而非教育学与教育研究的本质属性,更不是解决现实教育问题的“万灵药”。对此,学界应有清醒的认识。