中国城乡居民家庭消费总量和结构变化了吗?

——1995—2018

唐 琦,夏庆杰,李 实

(1.北京大学 a.医学人文学院,北京 100191;b.经济学院,北京 100871;2.浙江大学 公共管理学院,杭州 310058)

一、引言

改革开放以来,中国由一个贫困落后的农业国逐渐升级为世界制造中心和第二大经济体。在这个过程中,中国家庭的消费模式也在快速升级,国人耳熟能详的“三大件”就由20世纪70年代的“手表、自行车、缝纫机”变为80年代的“冰箱、电视、洗衣机”,90年代的“空调、电脑、录像机”,21世纪前十年的“住房、汽车、旅游”。社会环境的变化不仅带来了消费的影响因素及其影响程度的改变,也因为收入和财富的分层使得不同家庭的消费出现分化。分处两端的家庭消费模式有“讲究”与“将就”的差别,后者虽然摆脱了绝对贫困,但消费总量的增长和消费结构的调整仍处于靠拢与追赶之中。

城乡居民家庭消费模式及其影响因素的改变,与改革开放后中国经济发展的阶段性密切相关。从1978年十一届三中全会到1992年十四大召开是中国经济改革的起步阶段:在农村,粮食增收、乡镇工业崛起和农民工进城务工等变化使农民收入和消费状况得到极大改善,农村贫困率到20世纪80年代末下降至不足20%(Ravallion and Chen,2007);在城镇,中国政府在20世纪80年代初期开始允许城镇居民从事个体和私营经济,1983年事实上取消了对私有企业雇工数量的限制。从1992年到2002年十六大召开是中国改革开放的攻坚阶段:改革开放第一个十年的以轻纺工业为主的大规模工业化,造就了对能源、动力、运输、材料、化工、通信等重工业品和耐用消费品的巨大需求,从而引发了以国企为主的交通通讯能源发电等重化工业的大发展(文一,2016[2]);在城市,1993年十四届三中全会通过了建设社会主义市场经济体系的决定,从而取消了双轨制、粮票,改革了金融银行财政税收体制,国有企业改革也引发了职工下岗问题;在农村,乡镇企业发展势头受阻,裁员和工资增长停滞等问题增多,农民工在城市无法享受到与城镇居民等同的社会保障。自2002年到2012年十八大召开是中国经济发展的迅速成长阶段:社会主义市场经济体制基本成形,经济的繁荣成为民生发展的基础;在城镇,建立了低保、失业保险、退休保险等社会保障措施;在农村,国家财政对“三农”的支持显著加强,有力促进了农业现代化与增产,并推行粮食直补、新农合、新型养老保险等政策。党的十八大以来,党中央领导开展并取得全面胜利的脱贫攻坚战,以习近平总书记提出的“两不愁三保障”为评判标准,即不愁吃、不愁穿,保障教育、医疗和住房。针对房屋价格上涨带来的居住消费过高问题,2016年中央经济工作会议提出,要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,因城施策解决住房问题。同年,以医疗服务价格改革为主线的医疗卫生改革持续推动,到2020年“基本理顺医疗服务比价关系”[3]。

改革开放的经验表明,中国城乡居民消费模式的改变与经济增长、民生改善息息相关。对于中国城乡居民而言,消费模式及其影响因素在时代变迁中出现了巨大的变化,一方面受到经济发展、政策调节及收入增加的推动,另一方面,也受到二元经济、发展状况及人口结构的影响。

二、文献综述

在消费理论中,家庭财务状况是居民消费最重要的影响因素。由于“高储蓄、低消费”现象,消费与收入的关系在我国被最早研究。比如,栗树和(1987)[4]肯定了绝对收入理论,认为中国消费率随国民收入的上升而下降。这被持久收入假说认同者所质疑,秦朵(1990)[5]、吴有昌(1995)[6]验证了中国居民消费行为长期的稳定性,肯定了消费、收入的长期平稳关系。对于流动性约束理论揭示的债务和财产对居民消费的影响,万广华等(2001)[7]关注了消费信贷等流动性约束对城镇居民消费的限制。对于各类资产的“财富效应”,张大永和曹红(2012)[8]认为房屋资产的影响比其他金融资产更大。但李涛和陈斌开(2014)[9]的研究显示,房屋资产并不存在财富效应,无益于消费水平的提高,生产性资产可以缓解流动性约束,提高家庭消费水平。

在生命周期理论框架中,人口结构特征变化同样对于居民消费行为带来较大影响。臧旭恒(1994)[10]、Modigliani and Cao(2004)等[11]以中国数据验证了生命周期理论。袁志刚和宋铮(1999)[12]证实居民最优储蓄率受到未来劳动力数量的负向影响。李蕾和吴斌珍(2014)[13]发现低储蓄年轻人、老年人选择与中年人共居抬高了后者的消费率。不仅年龄结构和家庭规模,家庭人口的就业及教育状况同样影响着消费。罗楚亮(2004)[14]发现居民就业的不确定性容易对城镇居民消费带来反向作用。温兴祥(2017)[15]验证了农村隐性失业对消费的减弱作用,主要体现为非食物消费下降。汪伟和吴坤(2019)[16]发现由在校成员引起的教育负担导致了中年家庭的储蓄率较低。

与此同时,关于中国不同群体的消费行为及背后的影响因素也得到进一步的研究。林白鹏(1994)[17]发现农村居民消费倾向较高且不断上升,但城镇居民相反,二元化特征明显。Fang(2009)[18]认为,收入差距扩大是城乡居民消费分层的重要原因,农村居民等低收入者支付手段的欠缺也对消费不足带来了影响。汪浩瀚和唐绍祥(2009)[19]通过1978—2007年数据发现,城镇居民的消费相比农村居民受不确定性的影响更大。方福前和张艳丽(2011)[20]得出了城镇居民的边际消费倾向(0.566)高于农村居民(0.507)的结论。陈斌开(2012)[21]研究了收入分配对消费的影响,发现收入的上升和城乡收入差距的增大都会导致消费率的下降,尤其是2000年后收入差距扩大导致居民消费率出现了3.4%的下降。

三、数据及研究方法介绍

(一)数据介绍

本文所使用的中国家庭收入调查(Chinese Household Income Project, CHIP)1995、2002、2013、2018年数据涵盖的代表性省份如表1所示。根据国家统计局《居民消费支出分类》标准,本文将CHIP数据中城乡居民消费整理为食品、衣着、居住、家庭用品、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品和服务八个大类。同时,本文根据国家统计局历年各省份农村与城镇居民消费价格指数,将1995、2002、2013年变量的金额调整到2018年的价格水平。

表1 不同年份数据包含的省份和样本量

(二)回归模型

(1)

由于OLS体现的是均值上的结果,无法展现不同消费水平家庭的差异。对于系数分布上的变化,本文使用Firpo et al (2009)[22]构造再中心化影响函数而实现的无条件分位数回归加以研究。条件分位数回归是在控制自变量取值的前提下得到其回归系数,没有考虑自变量的变化对分布的影响。无条件分位数回归则通过补充分布变化的影响,所求得的边际作用不依赖于个体特征状态。对此,建立影响函数IF(Influence Function)以衡量变量微小的变化对分布带来的改变:

(2)

上式中,sq为核密度估计得到的因变量y的第q个分位上的数值。继而在IF数值之上加入sq的值可以建立再中心化的RIF(Recentered Influence Function)函数:

(3)

以式(3)作为RIF函数形式,将q分位的函数值作为回归方程的被回归变量,因为RIF的取值符合二值模型,最后以logit模型求得q分位上的回归系数。

四、家庭消费数据基本统计

(一)城乡居民总消费变化状况

1995—2018年,农村与城镇居民家庭消费均出现较大增长。如表2所示,农村家庭平均总消费由13661.81元上升至40282.17元,年均增长率约为4.81%,而城镇家庭平均总消费由32598.58元上升至77997.69元,年均增长率约为3.87%。此外,由于家庭人口规模的下降,人均消费上升幅度更大,农村年增长率约为5.58%,城镇年增长率约为4.16%。无论是家庭还是人均,农村居民总消费相比城镇居民都有较大幅度的提升。但是由于二元经济中城镇居民有更大的消费基数,如图1左图中总消费的分位点图中可见,城镇居民家庭总消费依然大幅度领先于农村居民。并且,城乡内部群体的差异性有所增加,高消费群体家庭消费金额为低消费群体十倍以上。

表2 农村、城镇居民消费金额、各类消费在家庭总消费中比例的平均值

图1 城乡居民家庭总消费、总消费年均增长率分位点图

1995—2018年,城乡居民总消费的增长具有阶段性和群体差异性的特征。如表2与图1所示,在1995—2002年,农村总消费增长率高于城镇,且高消费群体的消费增长率更高;在2002—2013年,城乡家庭均进入消费高速增长阶段,且城镇增速更快,城乡的高消费群体增速较高,分化明显;在2013—2018年,城乡居民消费增长率有所下降,农村保持较高增速,而城镇增长率下降明显,高收入群体尤为明显。可见,2013年以后,农村居民与低消费群体总消费也获得了相对较快的增长速度,消费差距增加的问题得到一定程度的缓解,但是城乡居民家庭消费的增长有所下降,急需新的消费增长动力。

(二)城乡居民消费结构变化状况

消费模式及变化在城乡不同收入水平的家庭中具有较大差异性。根据恩格尔定律,消费模式反映了生活状况。如图2所示,本文绘制了城乡居民家庭总消费分位点上的各类消费占比曲线。

结合表2与图2:1995—2013年,各分位点上城乡家庭的食品占比都经历了大幅度下降,农村尤为明显,而2013—2018年,农村食品占比在各个分位上基本不变,城镇则有一定上升。低分位点食品占比大于高分位点,农村大于城镇,这与恩格尔定律相符。1995—2018年,农村的衣着占比波动加大,但整体有所上升;城镇居民持续下降,二者差距缩小。到2018年,城乡居民中高分位点上的家庭衣着占比较高,农村与城镇的分布变化趋于一致。家庭用品消费的变化在城乡居民中基本一致,但幅度差异较大。1995—2002年,由于价格回落,城镇家庭用品占比下降尤为剧烈。2002—2018年,城乡家庭用品占比小幅提升并保持稳定,城乡在总量与分布上的差异逐渐缩小。1995—2018年,城乡居民的医疗占比上升幅度明显,农村医疗消费在2002—2018年持续上升,而城镇则是在1995—2002年与2013—2018年两个阶段上升。2013年开始,农村居民医疗占比始终高于城镇,医疗支出压力较大。

图2 城乡居民八类消费占比分位点图

1995—2018年,城乡居民交通通信占比大幅上升,至2018年,城乡的总量和分布基本一致,高消费群体支出比例明显较高。1995—2018年,城乡居民教育文化占比大幅上升,不同的是,农村增长趋势稳定,而城镇在1995—2002年的上升后至2013年有一定下降,到2018年才恢复,占比仅略高于农村。一般而言,城镇高分位点的教育文化占比最高,但农村中则是中高群体,最高分位点反而有所下降。居住占比的变化幅度最为剧烈,1995—2013年,所有居民都经历了较大幅度的上升。在2013年,城镇居住消费一度取代食品成为最大比重的消费类别,产生了对食品和教育文化的挤出效应。2013年以后,随着房价调控政策陆续出台,居住占比出现大幅下降。城镇下降幅度达到1/3,带来了食品等消费占比的回升。这一影响在经济发达的北京、江苏和广东城镇居民中尤为明显,居住消费在2013—2018年下降了约1.7万至2.3万元。但低收入群体的居住消费下降较少,依然有着相对较高的支出压力。

不同类型消费的相互影响复杂,不同阶段,居民会有所侧重,在满足基本需求后有升级的倾向。其优先考虑的核心消费与其他类别消费具有更强的相关关系。如图3所示,将相关系数绝对值大于0.15的两类消费以实线相连(连线的粗细由相关系数所决定,点的大小由连线所决定),可见城乡居民八类消费的相互关系。1995年与2002年,农村居民最重要的消费是食品消费,而城镇居民为食品与居住消费。2013年,居住与食品成为农村最重要的消费,而居住取代食品成为城镇最重要的消费。这一年度中,居住消费对城镇居民生活的影响极大,之后则有所削弱。2018年,医疗的重要性凸显,与食品和居住成为最重要的消费。1995—2018年,不同类别消费的关联程度不断增加,同时医疗与居住消费的影响增强,居民消费模式由基本生存型向发展享受型转变。

由上可见,城乡居民的消费模式变化具有差异性。农村消费增长与结构调整从1995年到2018年持续进行,不同分位点居民的消费结构向城镇居民靠拢。城镇从1995年至2002年进行结构调整,2002年至2013年出现了消费总量的猛增,2013年至2018年出现总量增长停滞,而结构有一定的调整。受调控政策和发展环境的影响,城镇居民消费的总量增长和结构调整具有时期不一致性,在总量增长受阻时,适时的导向政策会带来消费结构调整,从而引导部分消费的扩张。而农村的消费模式相比城镇居民有一定的滞后性,因而改变过程较为平稳,阶段性不明显。同时,不同类型消费的关联度增加,食品、居住、医疗消费成为城乡居民最重要的消费类型。

图3 城乡居民八类消费相关关系图

五、中国城乡居民消费总量影响因素实证分析

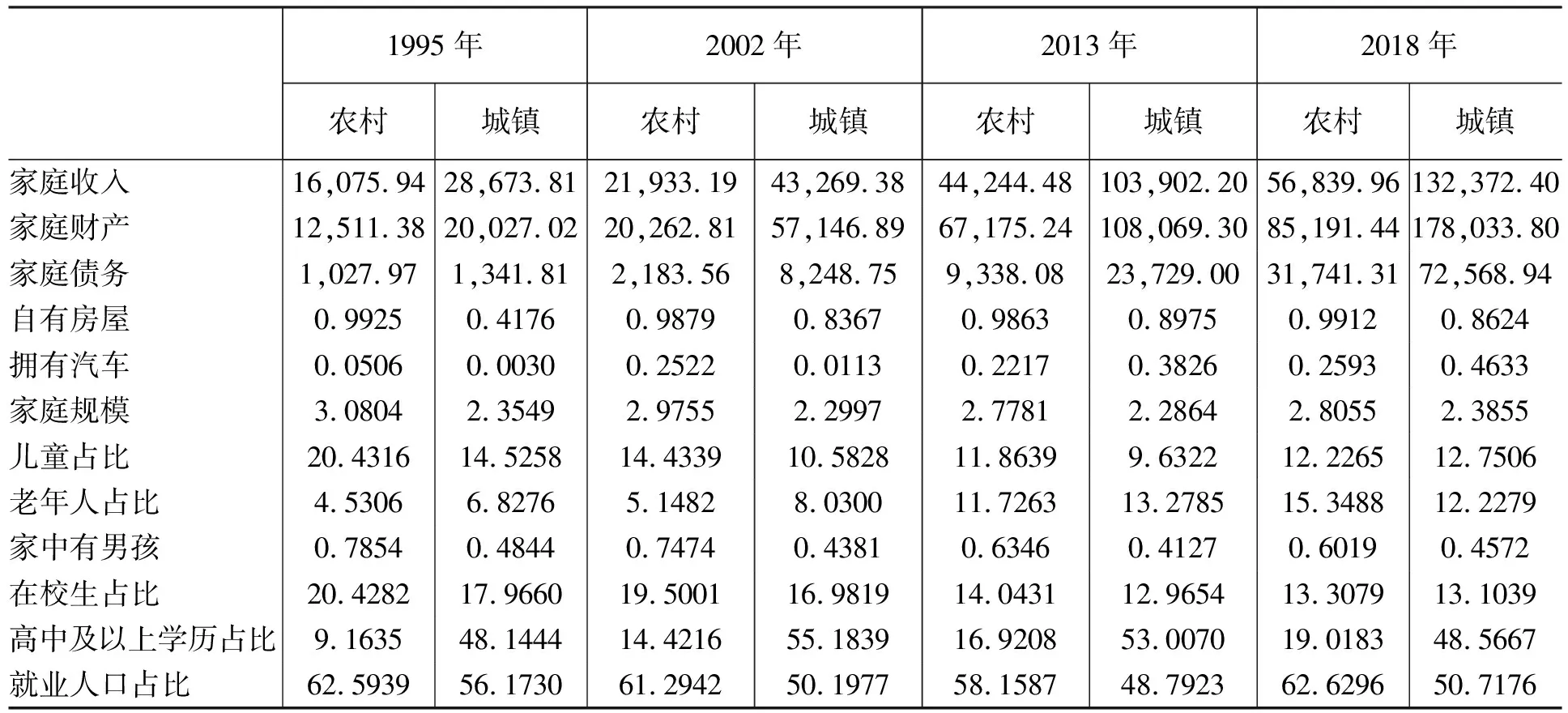

(一)解释变量

当前主要消费问题在于家庭总消费增速的放缓乃至停滞。通过整理CHIP数据,本文选取覆盖居民家庭的财务及人口结构的各类变量以尽可能地描绘居民家庭特征,寻找消费模式改变的推动力量。其中,家庭财务类变量包括:“家庭收入”为该家庭年度总收入;“家庭财产”包括家庭的金融资产与生产性资产,不包含家庭的房屋资产及耐用消费品类资产;“家庭债务”为所有家庭成员的借债金额的加总。对于金额类变量,本文也将其调整至2018年购买力水平,并进行对数化处理。此外,“是否拥有自有房屋”为虚拟变量,拥有自产权房屋为1,否则为0。“是否拥有汽车”为虚拟变量,拥有汽车(1995年农村包含拥有摩托)为1,否则为0。

家庭人口类变量包括:“家庭规模”为加权之后的人口规模,户主予权重1,其他成年成员权重0.7,18岁以下权重0.5(Jappelli and Pistaferri, 2010[23])。“儿童占比”为14岁以下家庭成员所占比例。“老年人占比”为65岁以上家庭成员所占比例。“在校生占比”为正在上学的家庭成员所占比例。“高中及以上学历占比”为具有高中及以上学历家庭成员所占比例。“就业人口占比”为劳动人口所占比例。为方便分析,将这五项比例乘以100。“家里是否有男孩”为虚拟变量,该家庭子女中有男孩则为1,否则为0。以上变量的基本统计结果如表3所示。

此外,本文加入了家庭户主信息作为控制变量:年龄及平方项、教育程度、工作状况、性别、婚姻状况、是否有残疾,以及省际虚拟变量(以江苏省为基准变量)。将家庭总消费作为被解释变量,以上文中所有解释变量对其进行OLS回归,结果如表4所示。(1)2013年调查数据中,新疆缺乏“家庭财产”和“家庭债务”变量,该年回归结果不含其样本。

(二)家庭财务类变量回归结果分析

为分析解释变量在分布上的影响,本文同样进行了无条件分位数回归,所得结果(分位点间隔0.05,2018年结果包含95%置信区间)如图4、图5所示。

结合图4与表4:“家庭收入”的OLS与分位数回归结果在农村和城镇家庭中始终显著为正,且数值较高,是影响总消费最重要的变量。然而“边际消费倾向”的数值并不稳定,1995—2002年出现大幅跳升后,直到2018年一直持续下降,已低于1995年水平。农村居民的边际消费倾向在2002年可达0.46,城镇居民达到0.82,收入转化为消费的意愿极强。至2018年则分别只有0.07和0.24,收入提升转化为消费的比例大幅度下降,并且同组居民在分布上差异较小。相比收入,“家庭财产”对居民消费的影响较低。但收入影响弱时,财产影响增强。家庭财产对城乡居民消费的影响在2013年及之后增加且边际消费倾向趋于一致,但农村居民较多受到家庭财产影响,且到2018年时其低消费群体的家庭财产边际支出数值较高。“家庭债务”与城乡居民关系始终为正,消费越多的家庭其回归系数越大,说明较高的信用能够减少流动性约束的限制,从而通过借债增加当期消费。此外,农村居民的回归系数高于城镇,债务的增加被农村居民更多地用于支出。“自有房屋”因为总价较高和流动性低的特点,对消费影响有特殊性。在1995—2002年,自有房屋尚不对居民消费带来显著影响。到2013年,房价上涨的财富效应使得自有住房成为重要的推动力量,拥有住房导致总消费增长约0.38%,低消费群体更是达到0.6%以上。2013年之后,房屋对城镇居民的影响大幅下降,但对农村居民有所上升。到2018年,其在农村的影响较城镇更大,且低分位点的回归系数更高。从1995—2018年,“拥有汽车”的回归系数在城乡居民中有所提高,并高于房屋带来的影响,且农村高分位点家庭受其影响更为强烈。

表3 主要解释变量平均值

图4 家庭总消费分位回归系数——财务类解释变量

因此,1995—2018年,“家庭收入”的回归系数跌至低点,收入转化为消费的动力不足,2013—2018年收入的提升并没有带来相应的消费增长。家庭财产与债务对居民消费的影响较低,虽然近期提高,但影响仍远不及收入,但农村居民更多受到财产与债务的影响,较少被收入所影响。此外,住房与车辆是对消费增长施加较大影响的特殊资产,车辆的刺激作用更高。但车辆会带来农村居民消费的分化,住房保障有利于降低消费不平等。

表4 OLS回归结果

(三)家庭人口类变量回归结果分析

农村与城镇居民家庭人口类变量的无条件分位数回归结果如图5所示,并结合OLS回归结果可以发现:

“家庭规模”回归系数在农村与城镇中始终显著为正,人口增加易于提高总消费。农村人口增加的增长效应始终大于城镇,在2018年,城乡低分位点家庭的数值也更高。可见,城镇和高消费群体的人口规模效应较强,人口增加引致消费增长较少。农村“儿童比例”回归系数由1995—2002年显著为负变为2013—2018年的不显著,城镇由1995—2002年的不显著变为2013—2018年的显著为正。对于农村居民,养育负担不再制约消费增长;对于城镇居民,儿童增加开始推动消费增长。“老年人比例”的回归系数在城镇始终不显著,在农村由1995—2002年的不显著变为2013—2018年的显著为负。老年人口的增加对于城镇家庭没有影响,但对农村家庭消费形成了限制,并且在低分位点尤为明显。“家中有男孩”的回归结果由差异趋向一致,农村家庭在1995—2002年对消费带来正向作用,至2018年则变为负面影响,而城镇家庭除2002年都显著为负。“在校生比例”OLS系数始终显著为正,其提高对消费有较强刺激,且2018年高于前些年度。“高中及以上学历比例”的回归系数也始终显著为正,受教育程度的增加能显著提高总消费,且在农村和城镇低分位点家庭中效果更明显。农村与城镇“就业人口比例”的OLS系数分别由显著为正和不显著至2013年开始变为显著为负。可见,在控制收入影响后,工作人口增多会带来消费的下降。

在家庭人口类变量中,“家庭规模”“儿童比例”“老年人比例”“家中有男孩”代表了家庭的年龄及性别结构,而“在校生比例”“高中及以上学历比例”“就业人口比例”则体现了家庭的素质和发展状况。整体而言,农村家庭人口类变量的影响在时间和分布上的变化较城镇更剧烈。到2018年,对于农村居民,“家庭规模”“在校生比例”、“高中及以上学历比例”的提高能够带来消费总量的提升,“老年人比例”“家中有男孩”“就业人口比例”的提升则会带来消费总量的下降;对于城镇居民,“家庭规模”“儿童比例”“在校生比例”“高中及以上学历比例”的提高能够带来消费总量的提升,“家中有男孩”“就业人口比例”的增加则会带来消费总量的下降。

图5 家庭总消费分位回归系数——人口类解释变量

六、中国城乡居民消费结构影响因素实证分析

居民消费模式变化不仅体现为总量的增长,也有结构的转变。后者同样受到财务类和人口类因素的影响。本文仍以相同回归方程对历年八类消费品占比(乘以100)进行OLS回归,财务类变量和人口类变量回归系数如图6、图7所示(某变量对某消费占比的回归系数被放置于一栏,每栏四个点自左至右分别为1995、2002、2013和2018年系数,上下边界为95%置信区间)。

图6 八类消费占比回归系数——财务类解释变量

图7 八类消费占比回归系数——人口类解释变量

(一)家庭财务类变量回归结果分析

“家庭收入”对于消费结构的影响不断下降。1995—2013年,家庭收入增长减少了城乡居民食品占比,提高了居住、交通通信消费占比,并提高了城镇居民家庭用品、教育文化消费比例。但到2018年,收入提高对于城乡消费结构调整作用大幅下降,消费者将收入用于提高居住、家庭用品等消费的动力减弱。1995—2018年,“家庭财产”对消费结构的影响同样下滑,对城乡居民食品消费占比,以及对农村居住、城镇家庭用品消费占比的影响逐渐减弱,但也降低了农村的医疗消费占比,增加了农村交通通信、城镇教育文化消费占比。“家庭债务”对消费结构的影响呈现向零的趋近,1995—2002年,债务提升伴随着食品消费比例下降、居住及其他消费比例的上升,在农村中尤为明显,但2013—2018年,虽然能带来交通通信消费占比小幅上升,对消费结构的整体影响减少。

“自有住房”在1995、2002年影响较小,但到2013、2018年消费占比提高明显。同期衣、食消费占比的大幅下降可见居住消费提升主要通过“节衣缩食”而实现。到2018年,自有住房对居住消费占比回归系数下降,对食品、衣着等消费挤出作用减弱。类似地,“拥有汽车”能显著增加交通通信消费占比,这一作用从1995年的农村和2002年的城镇开始显著,到2018年上升至最高。交通工具也导致城乡食品消费占比下降,在2018年引起居住消费占比大幅下降和医疗、教育文化消费小幅降低。

由上可见,1995—2018年,家庭收入、财产与债务对城乡居民消费结构影响大幅下降,尤其是收入对于总量和结构的调整作用均减少。自有住房引发的居住消费占比上升幅度减少,对衣食等消费挤出作用减弱。但相比住房,汽车的推广能够更多地改变城乡居民消费结构。

(二)家庭人口类变量回归结果分析

1995—2018年,“家庭规模”对食品消费占比的回归系数下降至0值以下,人口增长无法带来食品消费占比上升反而致其下降。其对于居住消费占比的回归系数一直为负,人口增长导致居住消费占比下降,而所引发的增长主要体现在教育文化、医疗消费占比上。到2018年,人口规模上升减少了城乡居民的食品、居住消费比例,增加了教育文化、医疗消费比例,并且影响对于农村居民更强烈。“儿童比例”的影响对农村居民同样更为明显,儿童增加较多地导致其增加食品、衣着消费比例,极大地减少教育文化消费,而这一影响在城镇居民中并不明显。“老年人比例”能够大幅提高城乡居民医疗消费占比,这一影响在1995—2018年不断增强。在此期间,该变量对农村居民食品消费占比影响趋于零,但对城镇居民食品、衣着消费占比有增强的负面影响。“家中有男孩”对城乡居民最大的影响在于提高交通通信、居住消费占比,尤其是对前者的影响持续上升,对于后者的影响在2018年有所下降。

“在校生比例”增加显著提高了居民的教育文化消费比例,并在1995—2018年不断增强,但对于城乡居民食品、居住和农村居民医疗消费占比都有负向的影响。“高中及以上学历比例”的上升同样大幅提高教育文化消费占比,并引发食品、居住消费占比下降,这一影响在农村更为强烈。1995—2018年,“就业人口比例”增加会提高城乡食品、交通通信消费占比,但降低教育文化、医疗消费占比,并较大幅度增加农村居住消费占比。“就业人口比例”的上升引发的总消费下降主要作用于教育文化、医疗消费中。

相较于财务类变量,家庭人口类变量对消费结构的影响作用呈波动上升的趋势,对于农村居民的结构性影响尤为明显。受家庭人口因素影响最多的是医疗、教育文化这两类发展型消费。医疗消费已居于核心地位,老龄化的发展将通过提高医疗消费占比更大幅度地改变居民消费结构。

七、基本结论及政策建议

城乡居民总消费增长具有阶段性,2002—2013年增长率最高,且分化较为严重,但2013—2018年发生逆转,增长率大幅下跌,农村增长速度超越城镇。就消费结构而言,居住、医疗成为与食品一样的重要消费。1995—2013年,食品消费占比下降,居住消费占比上涨,直到2018年居住消费占比回落。医疗、交通通信和教育文化消费基本保持了持续上升,城镇居民和农村的高消费群体的消费出现了由基本生存型向发展享受型的转变。至2018年,居民消费的主要问题在于总量增长受阻,农村仍有潜力,城镇则需要强有力的刺激政策。其中居住消费占比偏高是严重问题,住房与空气、水一样也是人类生存的必需品,根除贫困的标准之一是保障住房安全。如果居民住宅、企业用房价格过高,会导致家庭住房困难、房地产业泡沫、制造业生存压力加大。

1995—2018年,财务类变量对城乡居民总消费、消费结构的影响均减弱,尤其是收入转化为消费的动力不足,对于消费结构调整的“恩格尔效应”变弱。此外,在家庭财产、债务、自有房屋对于消费总量和结构影响仍在小幅波动或出现一定下降的情况下,拥有汽车的作用不断凸显。而家庭人口类变量对于消费总量和结构的影响有所上升。家庭规模、在校生比例、家庭成员学历水平的上升会带来城乡居民总消费的提高,但就业人口比例的提升和家中有男孩都会带来消费的下降,有所不同的是,养老压力会导致农村消费下降,而儿童增加能带来城镇消费增长。就消费结构而言,人口结构变化的影响主要在于提高医疗、教育文化和交通通信消费占比,同时降低食品、居住消费占比,但农村家庭儿童增加会带来其衣食消费的上升和教育文化消费的下降。

城镇居民消费增长有陷入停滞的风险,而农村和低消费者的潜力仍有待挖掘。此外,消费结构的调整涉及总需求的改变,对产业发展具有重大意义。对此,提出如下相关政策建议:

第一,保障居民收入与财产增长。城镇居民边际消费倾向虽大幅下降,但其消费相比农村居民更依赖家庭收入,农村居民更多被其他财务变量和家庭人口变量所左右。保障居民的收入稳定和增长,促进农村居民尤其是低消费群体财产增加,是保障消费增长的有效途径。第二,提高负债率增加居民消费的方法不可取。虽然债务对消费的回归系数上升,但2013—2018年城乡居民平均负债上升达三倍以上,居民杠杆率大幅上升将带来严重财务风险和高消费群体支出增长更快的问题。第三,推进汽车普及。汽车对消费总量增加和结构调整作用较住房更明显,并且城乡居民自有住房率已在85%以上,住房增加的潜力较低,但城乡居民汽车拥有率分别为46%与26%,通过改善出行条件增加消费更为可行。第四,妥善应对老龄化对农村的负面影响。农村家庭老年人口占比大幅上升,消费更多受到老龄化的不利影响,养老负担的加重成为制约消费的重要因素。第五,积极促进生育率的提高。城镇家庭人口结构受到“二胎政策”影响较大,儿童占比上升,老年占比下降,城镇生育率提升是增加消费的有效途径。第六,提高农村在校学生比例。农村家庭在校生比例有所下降,高中及以上学历比例有待提高,这两项的增加对于消费增长有较大作用。第七,改善就业对消费的负面影响。就业人口比例的提升通过降低医疗、教育文化消费的方式减少总消费,前者是医疗保险的效果,而后者则是就业所带来的闲暇减少的限制性结果。第八,关注消费需求结构的改变。食品、居住与医疗消费占比的变化对消费结构整体影响最大,同时交通通信、教育文化消费占比上升趋势明显,需求端的变化将引发产业结构的相应调整。