当代国内油画作品中女性形象变迁研究

王婉婷

(吉林师范大学美术学院,吉林 四平 136000)

新中国成立后,女性的社会地位逐渐提高。1956年毛泽东在阅读《在合作社内实行男女同酬》文章后做出批示,自此“妇女能抵半边天”“妇女也能当家作主”的口号响彻大江南北。女性形象便开始更加频繁地出现在油画作品中,并且形象随着当时的国家时局和政策的变化而变化。

1949年以后,女性形象在油画作品中的塑造发生最大变化出现在文化大革命时期,艺术家需要按照官方规定的固定的模式进行塑造,因此无数个用于宣传大革命地政治目的的“铁娘子”形象诞生了。“文革”后,我国迎来了改革开放,随着社会经济的不断发展,人们的思想和审美也在逐步发生变化,这得益于“女性主义”“85新潮”等文化思潮的产生。20世纪90年代,女性题材的油画已经不满足于单一为了阐述女性而阐述女性,女性艺术开始走向自觉,开始了对于社会、人类的思考。步入新世纪,女性的社会地位已经提高到历史上的新高度,并且随着女性受教育水平的提高,女性所展现的新的风貌也成为激发画家创作灵感的源泉。

一、再现历史与讴歌现实(1949—1965)

新中国成立以后,需要创作一批历史画歌颂和再现中国共产党在不同历史时期为中国革命所做出的贡献。1963年前后,新中国的油画从内容到形式都发生了一些变化。弱化了历史画创作中强调的悲剧性、牺牲精神、英雄主义和战争的苦难,画面的基调开始向明朗乐观的方向转变,同时现实生活题材作品数量逐渐增多。

(一)女性革命英雄形象

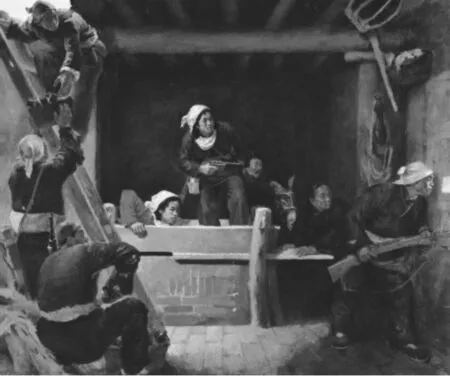

为了缅怀革命先烈也为了将这段伟大的历史进行形象的表达,一批纪念为新中国浴血奋战,勇往直前的女英雄形象诞生了。如罗工柳的《地道战》(1951)中的两名女游击队员的形象(见图1)。作品中两名女队员作为画面的视觉中心,衣着朴素、手持短枪、目光坚定,誓死与侵略者一争高低。冯法祀的《刘胡兰就义》(1957)也是“女英雄”题材中具有代表性的作品,画面中一头短发的刘胡兰昂首屹立,面对敌人的铡刀面无惧色,视死如归。

图1 《地道战》 罗工柳 140cm×170cm 1951年

(二)女性劳动者形象

艺术家要从现实的革命发展出发,真实地、具体地创作是另一个创作要求。温葆的《四个姑娘》(1962)就是这一要求下的作品。画面中四个生活于新中国的农民姑娘,她们体魄健壮,肤色健康,处处体现着劳动女性独特的美。在同一时间,此类作品还有朱乃正创作的《金色的季节》、王文彬的《夯歌》、杨尧的《雨后》等诸多体现新中国勤劳勇敢的女性形象,同时也出现了从“历史女英雄”逐渐到“时代女英雄”的转变。可以看出,此时的女性形象已经由历史转为生活,更多的是在歌颂劳动女性。

二、狂热崇拜与“英雄主义”(1966—1977)

1966年至1976年,“文革”将复苏状态的油画创作又推向了一个极端的状态。这个时期的作品基本都服务于政治,艺术多数都基于文化大革命的思潮。此时的人们陷入了一种“狂热”的状态,盲目的崇拜使得大众不能冷静地思考社会的现状。除此之外,“英雄主义”题材油画也在“文革”中极其普遍。在这种社会背景下,油画创作又转入了绘制女性红卫兵、工农兵和女知青的形象。这些形象以饱满、健康具有极强的形式感为特点,在表现形式上由于在一定程度上受到了样板戏的影响,形成了“红光亮”“高大全”的固定色彩和造型模式。

(一)女红卫兵和女工农兵形象

邓绍义的《我们见到了毛主席》(1975)就是描绘女红卫兵形象的代表作品。作品中女红卫兵身着军装头戴军帽,胸前的毛主席像章闪耀,身挎军绿色挎包,臂上戴着当时独有的红袖章,英姿飒爽,满面红光,周身散发着男儿的阳刚之气。

除女红卫兵形象外,女工农兵形象也是该时期的另一“英雄主义”形象。潘嘉俊的《我是“海燕”》(1972)是表现女工农兵形象的代表作,作品中的女通讯兵在风雨中屹立不倒,身材健硕,面色红润,一派“铁娘子”的作风。这一形象与当时大革命宣扬的气宇轩昂、坚强勇敢、为革命勇往直前的女性形象相契合。同时,女通讯兵不畏风雨接通电话线这一场景也符合当时为革命要不畏艰难敢于斗争的主题,突出了艺术为革命服务的思想。

在此时的历史格局下,社会需要女性形象来为社会增色,当时的女性也认为自己在社会分工上与男子无异,在日常生活中的衣着打扮也弱化了其作为女性的特征,所以产生了当时一系列充满阳刚之气的女性形象。

(二)女知青形象

1968年,为响应毛主席“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育,很有必要”的号召,大量的知识青年从城市到最广大的农村定居并参加劳动,此时就需要宣传和推广来说明该政策的可行性。女知青的形象就此诞生。

何绍教的《学耕》(1972)就是描绘女知青学习耕田,接受贫下中农“再教育”的场景。女青年脸上充满笑容,认真地与当地老乡学习耕种,及其富有生活情趣。周树桥的《春风杨柳》(1972)就是选择当地党组织和贫下中农欢迎知识青年并教授知青落户第一课的场景,女知青的形象依然是健康饱满的,并且脸上洋溢着响应了主席号召的幸福感,每个人都带着对新环境的好奇和兴致勃勃。

可以看出,此时的女性形象画家大都使用写实手法来塑造,具有模式化的倾向。作品中出现的女性形象都是积极向上并且是坚毅勇敢的,并且可以看出她们对于投入祖国建设中的热情度极高。

三、重返艺术与语言探索(1978—1999)

十一届三中全会后,神化领袖领导人的美术运动终于结束,甚至一些画家已经开始思考人道主义思想在创作中的必要性。在这一时期的美术作品都带有一定反思的意味,这与画家依然沉浸在文革带来的影响之中的有很大关系,充满现实主义色彩和人文主义关怀的“伤痕美术”和“乡土写实主义美术”破土而出。

另一方面,以1984年第六届全国美术展览为契机,青年艺术家掀起了“85美术新潮”,反思传统,冲决禁锢,探索形式,追求思想和艺术的自由创作。如果说“85新潮”是艺术在思想上的革新,那么在此之前出现的“星星”美展则是属于艺术在语言上的革新。两种革新下成长了一批新的画家,也创作出一系列真正关注女性本身的油画作品。

(一)专注于抒情叙事的女性形象

“伤痕美术”油画作品极具代表性的要数程丛林的《1968年某月某日·雪》(1979),这件作品描绘了“文革”期间两派红卫兵武斗的场景。画面中人物数量庞大,但是我们的注意力很容易被视觉中心的衣衫褴褛的白衣女青而吸引,她的衣着与其他人物格格不入,就好像本来单纯的她不应该出现在当时的场面。可以看到此时出现在作品中的女性形象已经不再是雌雄难辨的“铁姑娘”了,女性的性别特征和生理属性开始得到展示。

20世纪七八十年代的油画作品中,我们可以看到出现了许多带有反思和畅想的女性形象。不论是王亥的《春》(1979)中拿着梳子倚墙而立的女青年还是何多苓的《春风已经苏醒》(1982)中席地而坐若有所思的农村女孩,都是大众对美好生活的向往和憧憬的载体。

可以看出,这一时期的作品中的女性形象已经不再是顶天立地的“红光亮”的铁姑娘,而是充满忧患感的“伤痕”姑娘,同时又是带着万物苏醒新气象的“春”姑娘。

(二)女性画家笔下的女性形象

1977年恢复了高考制度,全国各地的美术院校也开始重新招生,越来越多的女性走进美术学府,接受正规的教育。女性油画家们由于自身性别的原因,她们能更好与自己作品中的女性形象产生共鸣,进而更加深刻地描绘该时期女性的普遍形象。

作为“85美术新潮”影响下的油画可以,闫平着于探索形式美,坚持自我表达是她一直坚持的创作风格。她的《母与子》系列在1989年至1995年创作了近20幅。在这期间这位刚刚转换成母亲身份的女子以强烈的色彩、豪放的笔触、极具视觉冲击力的构图,将一个个居于杂乱家中的母子生活的片段用画笔记录了下来。闫平的作品中相比人物的造型她更注重的是作为画家本身的“她”,作为女性的“她”与画中形象的交流,借画中形象抒发其作为女性和母亲的、感受。

喻红创作于1989年的《有伞肖像》,作品的背景呈蓝灰色,一个女青年站在楼梯上,如果在欣赏时忽略背景只把目光锁定在女青年身上,我们会发现画家想传达的只是这个女青年本身而没有其他复杂的情节。

这一时期,作品中的女性形象从“被动”转为“主动”,女性画家和作品中的女性形象走向了自我的苏醒,不再追求宏大带来的震撼转而感受平凡带来的感动。画家笔下的女性形象也不再是用于人文主义热情的表达,而是热衷于自我身心体验和摹写生活事物。表现手法上也不再单一的使用写实手法,更多突出形式美的表现性创作手法。

四、形式的发展与现实的审视(2000—至今)

21世纪以来,随着社会的进步,人们的生活方式也愈加丰富,这也为新时代的女性参与到社会从事生产提供了越来越多的机会.不仅如此,这些女性在社会活动中的方方面面都是引起画家创作并且揭示这个时代社会的一些现象的灵感源泉。另一个对油画创作产生影响的因素是全球卡通文化时代的到来。这一因素给中国绘画的造型图式带来刷新性的定义。这就促使近些年的作品中大量卡通形象化、造型夸张的女性形象面向大众。

(一)世纪末的都市女性

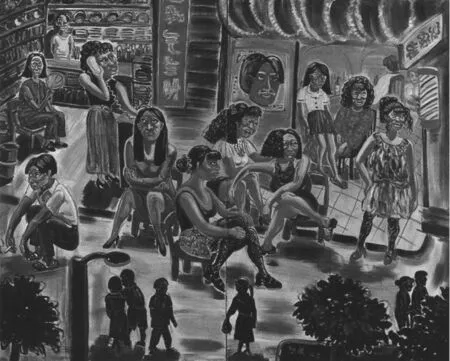

在其他画家都在追求自我表现的时候,陈曦放眼的是整个女性群体。她的作品中女性形象色彩浓烈、用笔粗犷,将世纪末社会上各式各样的女性从业者的形象呈现出来,取景多以社会上的“小”场景入画。不管是90年代创作的《美容》《洗头妹》(见图)《大亨酒店》还是2004年到2007年的《皇后的新装》系列作品,我们都能看到陈曦作为一个“跨世纪”画家对女性形象特有的思考。在她的笔下感受世纪末城市对这些“都市美女”产生的影响,她们时尚新潮、个性张扬,同时也带着对未来的考量。

不仅是陈曦的作品,在同时期的其他的作品中观者也可以看到一个世纪末转到另一个世纪初的社会上的女性面貌,可以看出此时的作品中的女性形象表现得更为自我,衣着也更加大胆,从作品中的女性透视出世纪末社会女性的生活。

图2 《洗头妹》 陈曦 1994年

(二)卡通时代的女性造像

在沈娜2005年的《右手》系列作品和《崩溃边缘的女人》(2007)中,画中的形象就充满了动漫的意味。图中的女孩动作开放穿着大胆,沉浸在自娱自乐带来的欢愉当中,放荡不羁,与世俗相悖,尽是自我。无独有偶,一样受到网络文化冲击的画家还有毕业于四川美术学院的熊莉钧,她的《快乐周末版》系列和《代言人》(2008)等作品中出现的女性人物与沈娜不同,如果说沈娜的女孩是离经叛道的那么熊莉钧的女孩则是积极阳光的。熊莉钧的作品中光影感和透视感极强,在处理人物的时候用色大胆,整个作品不论从构图还是人物形象的塑造上都充满未来感。

此时油画作品中的女性形象不论是从表现手法上、形象塑造上还是语言呈现上都有极大的革新。作品中的人物活泼放肆,运用虚拟的卡通式形象与现实相对立,勾勒出新一代女性的生存面相。

在近些年的作品中,女性开始摆脱各种各样的符号意义,表现女性本身的诉求和内在情感抒发的作品越来越多,出现这种情况的一个原因就是越来越多的女性逐渐不满足于在艺术在处于“被观者”的从属地位而投入创作当中,但是这并不代表男性画家就不能很深刻地诠释女性。女性的自我欲望在这个时代有了大的爆发,这就导致作品中的女性形象会更加贴合当代女性的生活。

五、结语

女性作为古今中外画家创作灵感的来源之一,她们自始至终被认为是美的化身,是温柔的代表。随着时代的进步、社会背景的变更,对女性形象的审美标准也有所变化,这就要求画家们不断创作出反映该时代审美的作品。不论是建国初期的被纪念的女英雄,还是“文革”时期的“铁娘子”,或是新世纪平凡的女子,她们都用自己的方式影响着美术创作的历史进程。

归根结底,一个时期的政治经济影响着画家创作的大方向,也影响着这个时期女性的精神状态和形象,而女性在社会形象的变迁也影响着画家的艺术生产,画家的艺术产品既是一个时代的缩影,也能反映一个时期的的特点。