基于社交性的街道评价研究*

——以上海市巨鹿路为例

肖扬 方莹 王航 朱郁郁 XIAO Yang,FANG Ying,WANG Hang,ZHU Yuyu

0 引言

当下我国城市正在经历从高速增长到高质量发展的转型阶段,城市居民对城市公共空间品质提出更高的要求。街道作为城市重要的公共空间承担着城市复杂的价值体系,既是基础设施骨架[1],又是承载人们衣食住行的生活场所。街道的历史地位经历了从视觉美学到交通效率、从基础设施完善到活力复兴、从功能到品质追求的转变,“街道”的价值被赋予除机动性(mobility)以外更多的价值——社交性(sociability)[2]。1960年,随着机动交通带来的城市活力丧失,以Jane Jacobs[3]11-14为代表发起对现代主义城市规划原则的批判,将街道与市民性、社会交往等城市社会性问题联系起来:“街道是判断城市无聊或有趣、具有吸引力或单调的第一表征。”William White[4]从城市设计角度强调,街道的公共空间属性应与城市广场作为公共领域的整体,满足城市中人的交往需求。1990年,Jukes[5]从社会学视角定义街道为“陌生人相遇和人们体验城市生活的场所”。Fyfe[6]从更广泛的角度定义街道,认为街道问题作为现代城市主义与后现代城市主义理论的主要议题之一,涉及社会交往、政治运动、土地控制等诸多领域,更是人们城市生活喜怒哀乐之情感的公共空间载体。GDCI在2018年颁布的《全球街道设计导则》中提出应该改变以往评估街道通达性的单一方式,其中之一是提升街道的“生活质量”。香港在2016年就提出理想公共空间的金字塔模型(见图1),鼓励社交成为塑造空间金字塔最顶端的需求,而位于金字塔顶端的“社交性”被作为最终衡量公共空间是否成功的标准。因此,街道“社交性”是吸引与留住居民,塑造“宜居街道”的重要空间品质之一[7]10-12,[8]46。

图1 香港公共空间研究机构在2016年提出理想公共空间的金字塔模型Fig.1 Hong Kong Public Space Research Institute proposed a pyramid model of ideal public space in 2016

在精细化城市设计转型的背景下,上海提出“走出规划部门、走向市民生活”的一系列研究与实践[9]90。相关研究正从宏观规划视角转向人本尺度视角[10],对于街道公共空间品质的关注从“形态导向”转向“生活导向”,对城市设计的实施与管控方法从“二维平面”转向“三维空间”[11]。基于“街道社交与生活”的相关概念持续被探讨,如袁瑛等[12]在2011年提出“生活型街道”的概念;方榕[8]46-51在2015年提出生活性街道的要素空间特征及营造方法;Karndacharuk等[13]指出街道的机动性在本质上与其公共属性可以共存。“重塑街道生活”[14]、“回归活力街道”的理念正重新进入城市治理和学界的视野[15]。然而,地域文化背景下的政策与需求引起的设计导则不适用的情况时有发生,由于发展阶段与国家鼓励小汽车拥有权的政策不同,盲目采用西方街道设计标准和做法会导致街道设计要素与用户需求的不匹配[16]。如徐磊青等[17]在调查上海市南京西路时发现,界面的透明度只促进了商业活动,对社会活动并未造成显著影响。在不同地域文化影响下,促进社会交往的街道设计要素可能有所不同。上海、深圳等城市出台的街道设计导则主要面向系统性、全面性和工程性,对街道与人的关系少有系统性探索[9]91。因此,本文选取典型的上海风貌街区巨鹿路作为对象,通过非参与式观察、行为地图等方法,对上海活力街道环境下的社交行为进行观察分析和评估,以期进一步验证和完善既有社交性街道空间营造的理论框架。

1 文献综述

1.1 街道社会行为

目前针对街道的社会行为类型基于物理距离、社交接触强度等进行划分(见表1)。Jacobs[3]42-50认为短暂、低强度的接触是持续、深度交往的社会互动行为的开始。Hall[18]对社会行为从社会关系(social relationship)层面定义并进行分类,认为观察公共空间中使用者的物理距离就可以得出他们社会联系的程度。Gehl[19]在1987年提出以接触强度为标准将社交行为由弱到强分为5类:无接触(none)、被动式接触(passive)、偶然接触(chance)、经常碰面的熟人但非朋友之间的接触(familiar stranger)、朋友接触(friend),并强调公共空间应提供由被动式接触转化为更高亲密度的社会行为的物质空间条件。Vikas Mehta在2013年首次提出针对街道这一公共空间的社会行为分类,认为街道社会行为分为被动社会行为和主动社会行为。其中,主动社会行为又根据活动目的和时长分为短暂社会行为(fleeting sociability)与持续社会行为(enduring sociability)(见图2)。他提出,街道设计与管理要素只能为3种行为中的一种提供机会,而被动行为的发生则可能促使其他两种更高级社会行为的发生[20]99。本文在Mehta的社会行为类型学[21]基础上进行整理与分类,对所选择案例进行观察研究与分析。

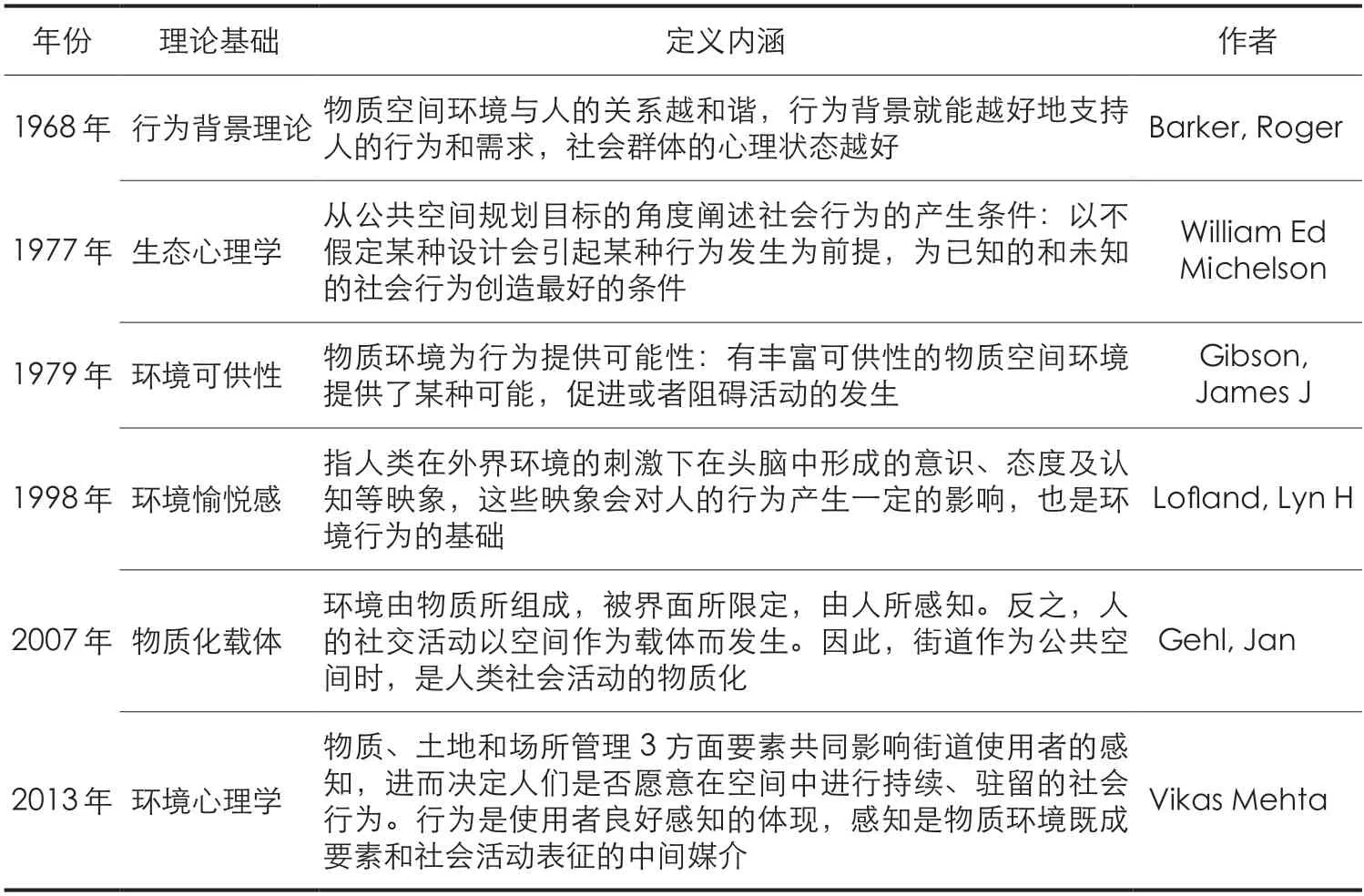

表1 公共空间社会行为分类标准与发展变化Tab.1 Public space social behavior classification standards and development changes

1.2 公共空间与社会行为的相互影响机制

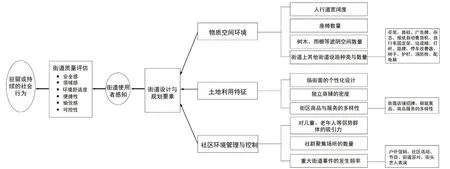

环境心理学领域自20世纪70年代开始建成环境空间与行为的研究(见表2)。Barker[22]于1968年在生态心理学理论的基础上提出“行为背景理论”,认为物质空间环境与人的关系越和谐,行为背景就能越好地支持人的行为和需求,社会群体的心理状态越好。Gibson[23]在1979年进一步提出“环境可供性”(affordance)的概念,即物质环境为行为提供可能性。他认为有丰富可供性的物质空间环境提供了某种可能,促进或者阻碍活动的发生。Mehta[24]在环境心理学的基础上提出街道环境与人的行为活动的关系模型(见图2),将街道研究中的设计要素、感知、行为三者的关系进行归类,认为街道环境特征由物质空间环境、土地利用特征、社区环境管理与控制3方面构成,共同影响街道使用者的感知,进而决定人们是否愿意在空间中进行社会活动。街道中持续、驻留的社会行为则是使用者良好感知的体现。感知是物质环境既成要素与社会活动表征的中间媒介,因此,可通过观察社会行为归纳其感知,进而探究环境与社会活动的关系[20]58-59(见图3)。

表2 公共空间环境与社会行为相互影响机制Tab.2 The interaction mechanism between public spatial environment and social behavior

图2 Vikas Mehta街道社会行为类型学分类Fig.2 Typological classification of street social behaviors in Vikas Mehta's theory

Mehta在2013年对美国佛罗里达州的3条社交性良好的社区商业街道展开了为时6个月的非参与式观察与行为地图收集,对街道上社会行为的满足条件进行相关分析,从物质空间环境、土地利用特征、社区环境管理与控制3方面提出支持社交型街道的形成机制(见图3),并指出东西方文化习俗的制约使得人们的社会活动、关系网络存在于不同的内部秩序中。因此,对于西方既有的理论需要进一步检验和完善,为规划建设中国特色的社交街道空间建设和风貌管控提供理论依据。

图3 Vikas Mehta提出的促进社会交往的街道设计框架Fig.3 The street design framework proposed by Vikas Mehta to promote social interaction

2 研究方法

2.1 研究对象

应用Mehta的理论框架进行评价研究,拟选取上海市典型街道巨鹿路为研究对象。上海于2017年确定了中心城一类风貌保护道路64条,其中巨鹿路是一条符合研究条件的社区商业街。其总长约2.3 km,由西到东宽9.5—17.0 m,为双车道城市次干路(见图4)。沿街面由业态类型丰富的小型独立商铺组成,既有服务社区居民的日用品商店,又有对城市居民具有吸引力的个性商铺。主要类型有:咖啡店、西餐厅、小吃店、服装店、潮流店、文化用品店、独立设计师店、家居店、古玩商店、旧物商店、五金店、社区菜市场、女性饰品店、理发店、便利店等15种丰富的独立商铺类型,总计118间。因此,可将巨鹿路作为上海有良好社交水平的代表性社区商业街道,进行进一步观察与评估。

图4 巨鹿路区位分析与街景概况Fig.4 Location analysis and overview and overview of Julu Road streetscape

2.2 研究方法

Mehta在提出其社交型街道的营造模式准则时,从社会行为类型学与街道环境测量两方面入手进行系统性研究。包含2个步骤:(1)非参与式观察(walk-by observation):采取非参与式观察法,对空间进行行为类型信息的描述[25]。通过非参与式观察法可以有效地获知空间与空间设施具体如何被人所使用[26]。(2)行为地图(behavioral mapping):环境行为学领域研究中,通过观察法得到的关于社会行为与空间使用情况的数据,往往被以行为地图的方式体现出来[27],用以记录使用者活动与空间占领和使用的情况,提供街道纵向横截面的社会行为活动规律[28],进一步分析空间与人的相互关联与内在机制。

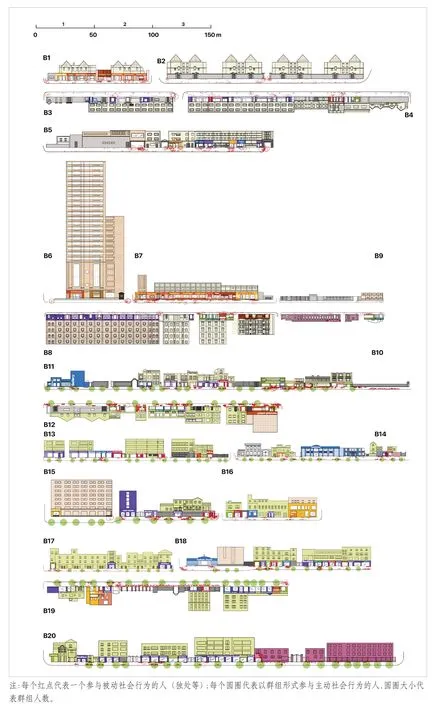

本文先通过实地勘测、拍摄街道立面获取信息,绘制比例正确的研究案例街道立面图,然后采取非参与式观察法,对巨鹿路的社会行为类型进行有目的观察。为便于观察研究与结果分析,笔者将长达2.3 km的巨鹿路分为20个街区分段(见图5),每段长度50—200 m。从2019年4月初开始,选取晴朗的天气(温度15—25℃),从7:00至19:00(包括工作日和周末),每隔2 h,以缓慢速度沿每个街区分段行走并观察,对每个街区分段参与社会行为的人数、地点、表面年龄和职业等进行记录,对其社会行为内容进行描述(见图6)。由于人力资源有限,本文无法做到每天连续不间断观察记录,但行为地图累计记录15天,每天共进行5次非参与式观察,均发生在晴朗天气的工作日或休息日,参与社会活动的人数总计7 336人,可以体现街道上行为活动的规律性并足以对该街道社会活动类型进行归纳总结。

图5 对巨鹿路研究范围内的4个街区分为20个街区分段以便观察与分析Fig.5 The four blocks in the research area of Julu Road are divided into 20 block segments for observation and analysis

图6 巨鹿路20个街区分段15天非参与式观察中参与主动与被动社会行为的行为地图Fig.6 Behavior map of people participating in active and passive social behaviors during 15 days of walk-by observation in 20 block segments of Julu Road

3 研究结果

3.1 巨鹿路街道社会行为分析

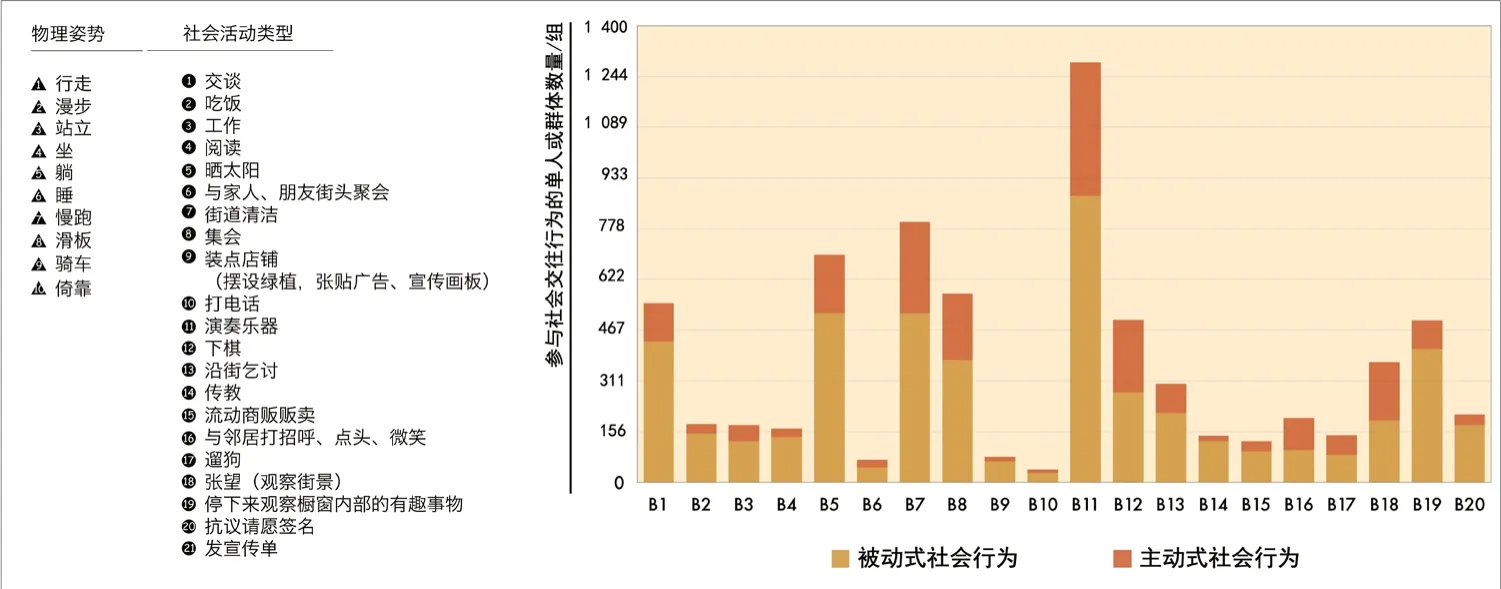

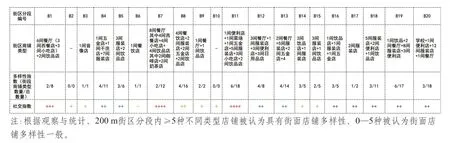

在对巨鹿路的社会行为观察中,参与社会活动的总人数为7 336人,经数据整理(见图7-图8),街道社会活动在20个街区分段中的B1、B5、B7、B11这4个街段,分别占总参与人数的9.7%、10.8%、11.4%、16.9%。其中B11为最受欢迎街段,参与社交活动的总人数高达1 279人。该街段街面商铺种类多样且沿街分布连续,业态类型以独立餐饮店为主,如咖啡厅、小吃店、服装店等。街区分段B2、B3、B4、B14、B15参与社会交往的人数占比较低,集中在3.5%—4.5%,其中被动社会行为人数的比例均超过80%,参与群体社交活动的主动社会行为人数较低,说明这些街区分段中人们更愿意进行独处活动(张望、抽烟、打电话、小憩、静思停留等)而非参与群体社会交往活动。这些街区分段界面主要由里弄住区围墙所构成,街面独立店铺的密度和连续性均较低。街区分段B8、B12、B16、B17、B18参与主动社会行为的比例相对较高,占各自分段参与人数的34.5%以上。这些街区分段主要是上海本地居民里弄住区的街道外立面,在观察中发现参与社会行为的群体较为稳定,以本地居民为主,交往行为主要为打招呼、碰面、闲坐聊天等主动社会行为。

图7 巨鹿路20个街区分段中15天内进行社会活动的单人与群体数量Fig.7 The number of individuals and groups who have participated in social activities within 15 days in the 20 block segments of Julu Road

图8 巨鹿路20个街区分段中15天内社会活动的分类描述Fig.8 Taxonomy and description of social behaviors within 15 days in the 20 block segments of Julu Road

3.2 街道环境要素评估

3.2.1 物质空间环境

(1)人行道宽度

巨鹿路20个街区分段人行道平均宽度为3.16 m,宽度范围为2.4—4.2 m。然而,社交指数最高的浓郁社交型街道B7和B11在人行道宽度方面差异较大(见图9)。B7街区分段平均人行道宽4.00 m,由咖啡厅、甜品店、西餐店等餐饮业态构成,临街店铺设有建筑的石凳长椅,又通过绿植和座椅形式的变化彰显个性,吸引了大量本地和外地游客驻足,宽阔的人行空间确实为人们的聚集、停留、张望等社会活动提供了良好的环境可供性。同样社交指数较高的B11人行道平均宽度为2.40 m,从物质环境特征来看并不具有较高的人行道宽度。且非机动车停放与商铺在街道的临时摆摊(上海老字号小吃店铺等)对街道空间的占用使人行道宽度再次被压缩。但是,观察结果显示该街段社交指数依然较高,人行道宽度不足并未对该街区分段的社交产生明显影响。原因是该街区分段以巨鹿菜场为核心吸引了本地居民偶遇、聚集、聊天;街面分布密集的小吃店店员与邻居相互问候,该街段对面的街段B12也同样有着稳定的社交氛围,居民不断地停留、偶遇、聊天的场景与B11相互促进、相互吸引(见图10)。

图9 巨鹿路20个街区人行道宽度与社交指数类型统计Fig.9 Statistics of sidewalk width and social index types in 20 blocks of Julu Road

图10 社交指数最高街区分段B7、B11人行道宽度与行为地图、行为类型分析Fig.10 Analysis of the sidewalk width,behavior map,and behavior type of B7 and B11 (two segments with the highest social index)

(2)街道座椅

通过对20个街区分段的行为地图(时空数据)分析得出,公共座椅数量不能直接促进街道社交活动,这与Mehta的研究结果稍有不同。20个街区分段中,设有座椅的街区分段总计有7个(B1、B5、B6、B9、B11、B13、B20),座椅总数为42个。笔者根据座椅使用目的、使用人群将巨鹿路的街道座椅分为3类:供所有市民使用的城市公共座椅、街道商铺提供的营利性座椅(如餐厅、咖啡店的室外座椅)、社区居民自发摆放在街道上的临时性座椅。临时性座椅数为20个,占总数的47.62%;公共座椅数只有4个,占总数的11.11%;营利性座椅数为18个,占总数的42.86%。B1、B7、B11社交指数在+++以上,其中,B7临街面设有公共长椅,由于座椅背靠餐饮店玻璃橱窗,相关商业活动吸引了大量城市居民消费、娱乐等停留性、聚集性活动,进而促成了多种社交活动的产生;B7街区分段的主要社交群体为本地居民,虽没有公共座椅,但日常生活性活动促进了邻里间的社会交往;而有公共座椅的B14社交指数较低,因为其临街面店铺关闭或通透性较低,缺乏社会活动交往的动因也不会使人在此停留(见图11-图12)。

图11 巨鹿路20个街区分段座椅数量、类型与社交指数类型统计Fig.11 Statistics on the number,type and social index type of segmented seats in 20 blocks of Julu Road

图12 有公共座椅的两个街区分段呈现完全不同的社交结果Fig.12 Two blocks with public seats present completely different social results

(3)遮阴庇护空间与街道设施

整齐均匀排列的行道树为巨鹿路带来天然的庇护空间。其他街道主要遮阴庇护空间在垂直维度有商铺挑檐、雨棚;在水平维度有底层商铺沿街面后退形成的阴角空间、围墙、沿路缘石分布的防护绿植围栏(见图13)。观察发现巨鹿路街道庇护空间的确支持着不同类型的社交行为:B2、B3、B4、B8、B9、B10、B14、B20街段的庇护空间主要由围墙、绿植防护栏、行道树等构成,所观察到的社交行为类型多为以“独处”为主的被动式社交,以商铺店员、街区办公人员为主的使用者倚靠在树旁或围墙边的安静角落休息、张望、深思、打电话、发送信息、等待朋友的到来;B1、B12、B16、B18等街道庇护空间以餐饮店底层商铺挑檐、雨棚为主,主要支持短暂性社交行为,居民与店铺老板之间有短暂的交流,如还价、打招呼、短暂聊天等。

图13 巨鹿路20个街区分段遮阴和庇护情况与社交指数类型统计Fig.13 Statistics of shade and shelter status and social index types in 20 blocks of Julu Road

3.2.2 街道土地利用特征评价

(1)街区商铺多样性与密度

观察发现街区店铺的多样性对社交氛围的营造有着积极作用,社交指数最高的B11具有20个街区分段中最高的街区商铺商品与服务多样性(见图14)。但是,有些店铺种类较为单一的街段也表现出较高的社交性,如B15、B17、B19、B20街段社会活动类型以短暂社交行为和持续社交行为为主,被动式社会行为较少。其街段主要使用者为街道居民,表面年龄多为50—60岁,活动类型多为邻居碰面、打招呼、聊天等,活动群体拥有稳定的社会关系,街道是他们居住空间的延续;社会行为的发生频率也较稳定,这样的街区分段同样被认为有浓厚的社交氛围。

图14 巨鹿路20个街区分段中独立店铺种类与社交指数Fig.14 Types of independent stores with index of sociability of 20 block segments on Julu Road

(2)临街店面个性化设计

社交性指数较高的街道分段B1、B5街段个性化程度均较高。B1以餐饮店为主,商铺在保持整体呈统一红色砖石立面的前提下,布置外放式餐桌、入口绿植盆栽装饰等;B5以餐饮、独立设计师店(服装、家居等),每家底层店铺后退形成斜角半围合院式空间,整体保持形式与尺度统一的同时,每家店铺在入口铺地材质、色彩、通透性等方面发挥个性(见图15)。

图15 B1与B5社交指数较高的街区分段中沿街独立商铺人格化较强Fig.15 Featured shops in the block segments with higher social indexes of B1 and B5

3.2.3 街道社区环境管理与控制

(1)社群聚集场所数量

Mehta认为街道商铺是支持社区商业街人们休息与聚集的主要场所,商铺被塑造成以消费行为为基础、支持多样化交往行为的社区“第三空间”,为街区带来更好的活跃程度和更长的社交时间。巨鹿路社交指数较高的街区分段如B1、B7、B11的行为地图和社交指数统计中,除特殊时间段学校门前的接送行为等特殊情况带来的一系列社会行为外,持续性社会行为均发生在独立店铺门前的街道空间,独立商铺的经营者与社区居民建立起联系。B1、B12、B8等由日料店、牛排店、街道咖啡馆构成的街段观察记录到大量持续性社会性活动,B14、B15等由华联超市、全家便利店等连锁商铺而非独立商铺构成的街段没有形成稳定频率的短暂性或持续性社交行为。因此,由独立商铺发展成的社群聚集场所对巨鹿路的社交营造起着重要的作用。

(2)对所有使用者具有吸引力(儿童、老年人、残疾人等弱势群体)

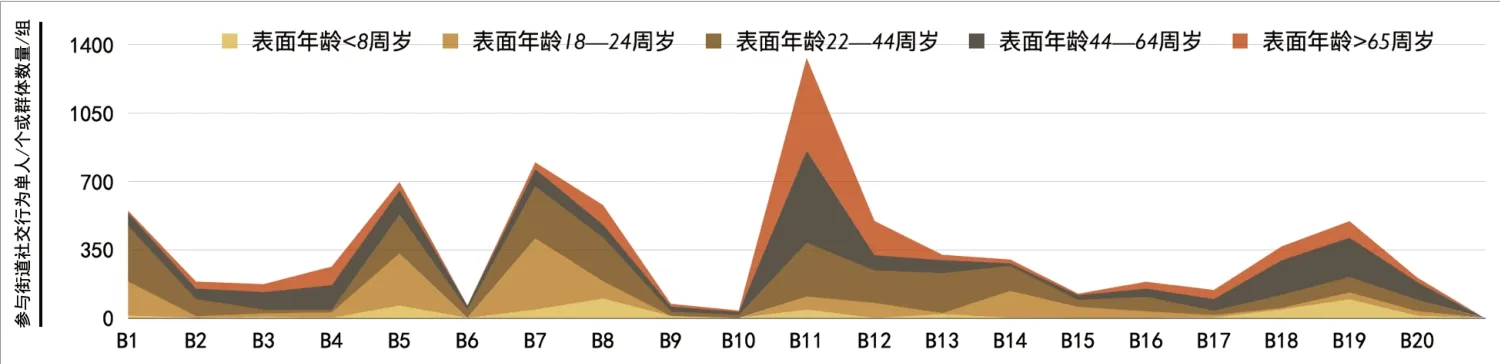

Mehta认为一条有良好社交氛围的街道不应该将“某些群体”拒之门外,而是应该“为所有人设计”。研究发现巨鹿路虽作为典型的“社交型”街道,但空间环境包容性仍有不足:对儿童、老年人、残疾人的街道设施设计尚不完善,数据显示相关群体参与社交行为的人数较少,分布于社交街道群体的两级(见图16)。因此,巨鹿路在未来街道改进建设时应考虑在对所有使用者友好性方面做出改善。

图16 巨鹿路20个街区分段中15天内参与社会活动的各年龄段人数Fig.16 The number of people of all ages who participated in social activities within 15 days in the 20 block segments of Julu Road

(3)重大街道事件发生频率

Mehta将街道重大事件概括为户外促销、派对、街头艺术表演、社区活动、节日庆典等。与西方街道生活习惯不同的是,巨鹿路街道并无街头艺人、游行、庆典等街道形态存在。虽然在调查过程中未发现重大街道事件,但一些富有我国特色街道生活色彩的日常街道事件也同样能带来较高的社交性。如街道居民相约在便利店门前打牌、下棋;B11街段傍晚时刻开始以“买菜”为核心的邻里互动;B17街段放学接送带来的等候、聊天交谈、学生与父母在街道短暂活动等。

4 研究结论

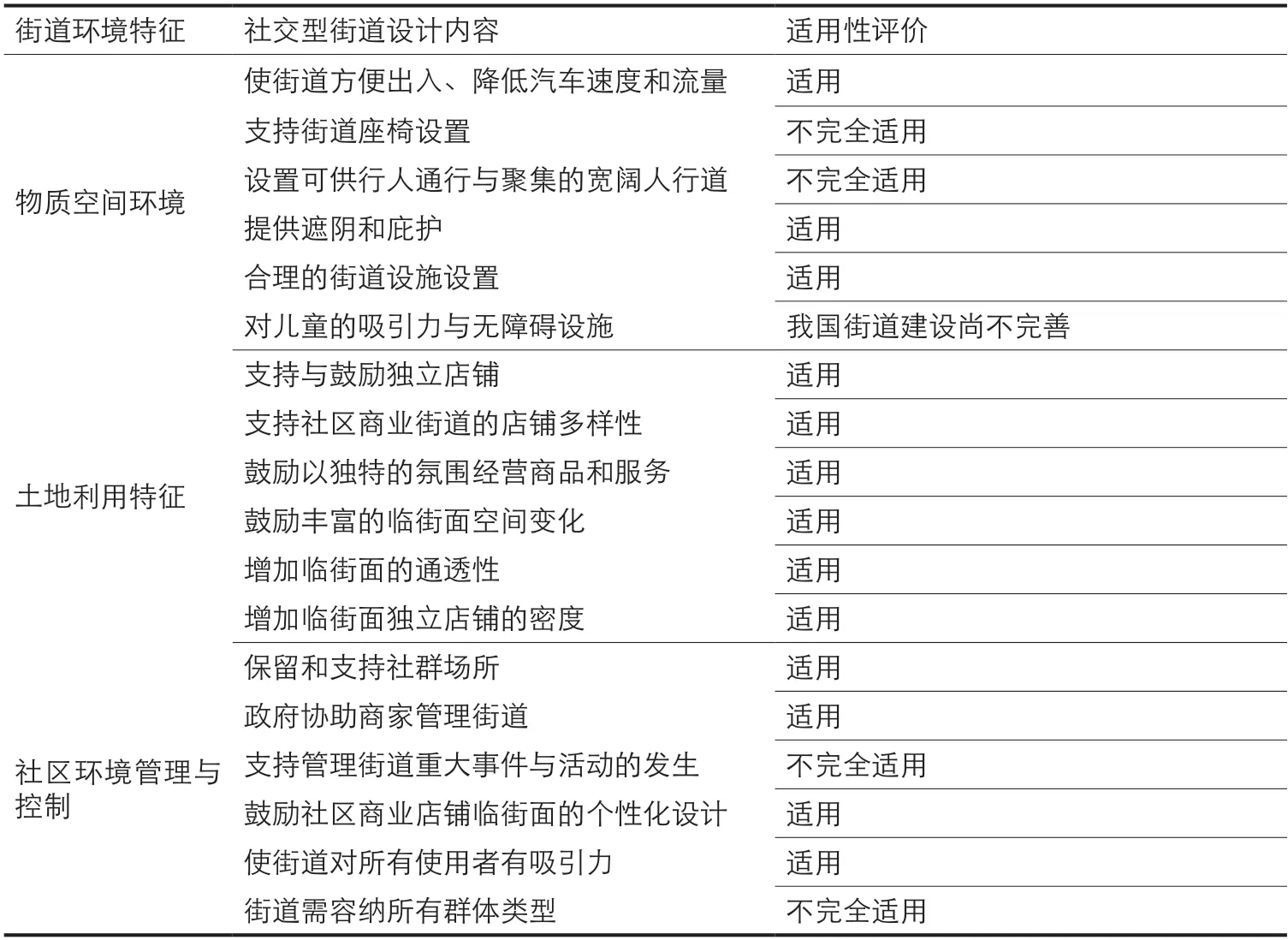

4.1 Mehta“社交型街道”营造模式在我国城市背景下的适用性评价

本文选取巨鹿路作为研究案例,基于Mehta“社交型街道”理论框架进行实证研究,以人本视角对街道生活进行细致入微的观察和记录,对建成环境要素与使用者的社会行为进行系统性观察与研究(见表3)。研究发现,Mehta的理论框架应用于中国案例存在缺陷,在基于社交性的街道设计研究与实践中,需要构建符合我国特有街道文化习惯的评估框架。由于我国街道设计导则体系建立起步较晚,相比西方城市建成环境已建立的相对成熟的支持社交的环境,以巨鹿路为例的街道社会行为的发生主要建立在以社区为核心的社会关系网络基础上,以临街独立店铺(餐饮店)为主要吸引力,在物质空间的分布和街道设施的使用方面具有更多灵活性。

表3 Vikas Mehta社交型街道设计导则在巨鹿路的适用性评价Tab.3 Applicability evaluation of Vikas Mehta social street design guidelines in Julu Road

物质空间环境方面,Mehta提出的要素与巨鹿路观察结果不完全符合。单一物质空间环境要素如街道座椅、人行道宽度并不能明显地促进巨鹿路街道的社交行为。巨鹿路的街道设施建设仍然不足,在观察中发现具有良好社交氛围的街段是多物质空间要素共同决定的,社区居民、街道访客、店铺经营者协商建立了街道的“社交秩序”。Jacobs[3]11-30认为城市问题是相互关联的复杂体,而街道生活是这一观念的集中体现:人们在街道相遇、交往、消费,通过短暂或持久的互动达成默契,完成空间权属的妥协。研究发现,这一点在以上海市巨鹿路为典型的生活性街道空间中体现得更为明显。因此,仅仅提升街段座椅数量或人行道宽度并不能有效建立社交性,而是应协同土地利用特征与社区环境控制管理,共同支持营造街道场所。小型独立店铺是决定街道社交性与活力程度的关键要素,巨鹿路提供的个性化商品、多样化服务与街面装饰、店员与居民的友好社会关系网络使街道环境更具有趣味性和吸引力。

4.2 我国街道文化背景下街道营造模式的要素补充

4.2.1 制度层面:营造以社区为核心的良好社会关系网络

物质空间环境仅为社会行为的发生提供条件,街道社交活力塑造的动力源于社区居民之间、居民与店铺经营者所维持的稳定社会关系。董倩[29]在对上海17年的日常社交空间变迁研究中指出交往实体空间的进化是自上而下的政治规训与居民自下而上的自我规训彼此消长的过程。街道设计与管理策略制定过程中,往往针对土地利用、物质空间形态等提出详细的准则,但对社会要素的组织和研究,往往是规划时容易忽略的问题。街道生活建立在不同国家、种族、人生观的背景下,使用者对社群场所进行了不同的表达。街道使用者如社区居民、独立店铺经营者、街道工作者形成的友好邻里关系使得他们在物质空间环境中解决冲突、彼此妥协、共生合作。清华大学刘佳燕提出,“制度场域和生活场域之间的相互对话与建构成为社区治理逻辑中不可忽视的力量”。以街道为载体的社区空间营造应深入考量使用者的复杂诉求,以社区为主实现街道生活空间的“共建共治共享”。

4.2.2 时间层面:空间灵活性与分时段街道商业活动管理

以巨鹿路为例的上海社交型街道对于空间的使用更加灵活,并根据时间区分用途与使用场景。观察发现街道空间的社会行为习惯与空间使用模式随时间段变化:午休时间段(13:30—15:30),街道成为店铺员工休息的开放空间,大量独立商铺店员在街道进行独处、抽烟、沉思等被动式社会行为;下午时间段(16:00—17:00),“放学接送”行为带来B17街区分段行为的骤增,排队等候孩子放学、接到孩子后的短暂互动等主动社会行为使B17成为特殊时间段内的社群场所;傍晚时刻(17:00—18:00),“买菜”日常性街道事件的发生对街道社会性产生重大影响:B11巨鹿菜场这一重要社群场所引发居民、街道经营者、下班回家的群体在街道空间的聚集,“买菜”行为在特殊时间段内为邻里每日的信息交流、固定集会提供了场所和机会,居民表示更愿意在该时间段内与邻居碰面、聊天、分享有趣的见闻。

5 结语

城市建成区面临更迭过程的转型时期,更新重点从对物质空间的关注转向对人的关注[30]。基于以上研究,在促进街道社会交往的街道营造策略上,本文提出塑造活力的街道生活,既要通过政府宏观调控策略协助促进街道社交,又要鼓励市民发挥积极性和创造性、探索自发建设以创造多彩城市生活的可能性。未来的城市设计需鼓励研究者和实践者们关注真实的城市生活[31]。