落实“进出平衡”助力耕地保护

王晓健,钱 程

(江苏茂源勘测规划设计有限公司,江苏 扬州 211400)

1 背景

作为农业大国,耕地的绝对数量大但是人均占有量较少是我国土地资源的基本特点,作为基本的生产资料,耕地尤其是优质耕地的减少趋势十分明显。“三调”显示,我国现有耕地1.287亿hm,“二调”以来的10 年间耕地减少了753.33万hm。如何兼顾“发展”和“吃饭”是政府当下面临的巨大挑战。即使我国已经制定并实施了最为严格的耕地保护政策体系,但现实中的耕地总量依然呈日渐下滑的格局。耕地“占一补一”的占补平衡制度从诞生至今已有20多年,而耕地“转一补一”的进出平衡制度则是对占补平衡制度的补充和延伸,该制度从农用地用途管制方面对耕地保护提出了新要求。

2 政策演进

从土地资源的有限性和稀缺性来看,土地用途管制制度既保证了土地资源利用的高效性,也保证了利用的有序性,而作为该制度的重要组成部分,耕地占补平衡政策自正式产生以来,其更新发展呈现出显著的阶段性特征,具体表现为数量平衡的第一阶段、数量质量平衡的第二阶段、数量质量生态平衡的第三阶段。

1998 年,《土地管理法》(下称《管理法》)修订中以法律条文正式明确了“国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的,按照‘占多少,垦多少’的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费”,自此,耕地“占补平衡”政策正式落地实施。虽然《管理法》明确要求所垦耕地与所占耕地的数量和质量应相当,但并没有明确耕地“质量”的认定条件,所以“质量相当”沦为一纸空谈。

2006年6月,自然资源部公布的《耕地占补平衡考核办法》(下称《办法》)要求,“对耕地占补平衡考核,应按‘占多少、补多少’的原则,对依法批准占用耕地的非农业建设用地补充耕地方案的落实情况进行检查核实”,“占用耕地单位应将所占用耕地的耕作层土壤剥离,用于土地开发整理或其他耕地土壤改良”,《办法》首次明确了将质量建设纳入耕地占补平衡体系中,并提出了相应的措施,所补耕地的质量得到前所未有的重视。

2014年9月,自然资源部下发的《节约集约利用土地规定》(下称《规定》)要求,“对城市建设用地实行总量控制,并因地制宜采取组团式、串联式、卫星城式布局,避免占用优质耕地。对农用地整治应促进耕地集中连片,增加有效耕地面积,提升耕地质量,改善生产条件和生态环境,优化用地结构和布局。《规定》从生态方向丰富了“占补平衡”的内涵。

2021年9月,随着新《土地管理法实施条例》(下称《条例》)的实施,“进出平衡”制度正式推出。《条例》明确规定:国家对耕地实行特殊保护,严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。进出平衡制度是针对农用地之间随意转化用途等行为采取的制度性约束,也是切实贯彻《条例》实施新相关要求的一项新举措。随后,自然资源部及其他相关部门联合下发了《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》,明确提出了耕地用途管制及其具体管控措施和要求,这是对土地用途管制制度的进一步细化和深化。

3 耕地保护主要问题

无论耕地“占补平衡”还是“进出平衡”,其背后实施的动因都直指耕地保护,虽然相关政策在不断演进,但耕地保护工作依旧困难重重,具体体现在以下几个方面:

3.1 耕地意义深化

耕地是我国最为宝贵的资源,早已从最初的粮食生产要素,上升为关系着粮食安全的国家战略要素,习近平总书记曾批示:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”,由此可见,现如今的耕地已不能再简单定义为属于农户的可以用来自由耕作的土地,其早已通过“粮食战役”成为大国间的利益博弈载体,从可以自由切换的“多车道”到现在的“单车道”,农户对耕地意义的理解不够深刻,对耕保重要性的认知也出现明显偏差。

3.2 城市化对耕地产生占用

人口城镇化是指农村人口转变为城镇人口、农业人口转变为非农业人口的过程。作为城市扩张的主要推动力,农民进城现象在提高城镇化率的同时也将基础设施建设占用耕地的问题推到了舆论的风口浪尖。城市人口的激增带来的住房、就业及基建等问题对于土地资源的合理分配提出了很高的要求,既要顾及当下发展需求,又要考虑未来发展方向,由此造成对耕地的占用则是问题核心所在,不容小觑。同时,由于挂钩指标允许省内交易,导致越是经济欠发达的地区指标交易数量越多,耕地布局也越广,而这些地区往往在经济发展、城市化进程中具有较大潜力。耕地多、城市化快速的因素共同导致了潜在的耕地占用高风险。

3.3 耕地隐性损失明显

受灌溉条件及种植效益的影响,农户更愿意种植经济效益更高的林果作物,或者对原耕地开挖并进行水产养殖作业,这也直接导致耕地向林地、果园及坑塘的转化,虽然转化后的土地依旧存在农业价值,但已明显偏离甚至丢失粮食种植的功能。除此之外,部分耕地受土地地形及肥力影响,产出率及效益较低,导致土地“撂荒”现象频发,农户居家到城市生活的现象并不罕见。无论是经济作物种植业、养殖业的无序扩张,还是农户“被迫”进城,都造成了耕地资源的隐性损失,进而对粮食安全造成了不可忽视的影响。

3.4 耕保目标呈现“多维”化

从单纯地保护耕地数量,到数量与质量齐抓,再到数量质量生态平衡,耕地保护目标逐步深入,维度亦不断立体化。可以说每个阶段的政策从科技水平、工程技术条件及耕作模式来看,都是当时社会发展水平下的最优选择。尽管我国主观上始终坚持最严格的耕地保护制度,但是耕地保护的难度客观上是递增的,由“点”到“线”再到“面”,耕保制度在耕保维度的迭代中不断得到完善,实施的难度也随之不断增加。

3.5 耕地非生产性功能日益凸显

随着自然生态空间愈发得到重视,人民对于生存空间和生活品质的要求也随之不断提升。在乡村振兴全面推进、农业农村现代化建设步伐不断加快的背景下,农村的交通、网络、物流等基础设施建设都有了质的飞跃,掀起了一股城镇居民去乡村暂居、农户将老宅进行现代化翻修的新时代潮流。这也要求耕地为社会提供更为丰富的非生产性功能。除传统的耕作文化、自然景观、生物栖息等功能外,还包括地下水、土壤、空气、生存空间等净化的生态功能。

4 “进出平衡”的必要性

我国地域广阔,自然条件、基础设施千差万别。除了城市化、工业化对耕地产生的必要占用外,耕地“非农化”和“非粮化”正在逐步威胁我国的粮食安全。具体表现在,10 年间耕地净流向林地746.67万hm,净流向园地420万hm。对于永久基本农田以外的一般耕地,土地管理法只是提出禁止在耕地上开展建坟、建房、采矿等一系列建设行为,而针对利用一般耕地发展林果业导致耕地“非粮化”,也没有明文约束,而农村土地承包法则允许承包方在不改变土地农业用途的情况下在所承包土地上自主进行任何农业生产,默认允许甚至鼓励耕地“非粮化”亦创造更大效益。因此,基层在处理“非粮化”行为时缺乏法律依据,处理措施显得很被动、乏力。

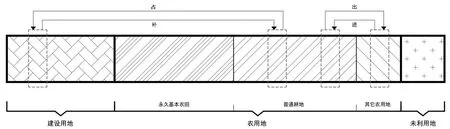

目前,国家层面尚未明确耕地“非农化”、“非粮化”的定义。从字面理解,笔者认为其应当包含两层不同含义,现已知土地主要分为建设用地、农用地、未利用地三大类,耕地“非农化”、“非粮化”既能表示农用地中耕地向建设用地转化,即“大非农”,也能表示耕地向其他农用地用途转换,即“小非粮”,见下图。从农户角度讲,他们对土地的“非粮化”调整主要受经济因素影响,通过土地“小非粮”使农业生产和市场需求更协调,带来更大的收益。而从政府层面讲,无论是耕地“大非农”还是“小非粮”,都可以带来巨大的直接或潜在价值。同时,完全禁止耕地“非农化”、“非粮化”意味着依然要保留传统粮食种植产业,而现阶段粮食种植效益与土地非农化带来的增值效益相比对地方经济发展贡献明显较少,这些因素必然导致地方政府及农户对耕地“非农化”、“非粮化”的意愿异常高涨,而对耕地保护的意愿严重不足。

因此,亟需耕地“进出平衡”的要求来拓展耕地保护制度,约束耕地与其他农用地之间的互转,为现有的占补平衡制度“堵漏”,筑牢耕地保护的新防线,构建耕保和经济协调发展的新局面。

图1 耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度实施范围示意图

5 几点建议

5.1 改被动为主动

从耕地“占补平衡”到“进出平衡”,无论是下达各地耕地保有量任务还是将耕地保护作为地方检查考核内容,都是从法律或行政层面提出要求,属于被“被动”保护,尽管如此,“耕地保护年年谈,耕地总量年年减”的现象依旧无法得到遏制,究其原因,是整个社会片面追求经济的高速发展,忽视“菜篮子”问题,导致商业、工业、手工业的效益远大于农业造成的,从这个角度看,保护耕地的动机需要变“被动”为“主动”,通过增加收益、提供优惠政策及提高认知等手段,让每个农户都参与到耕保工作中,切实提高农户切身利益,利用农民数量的基数优势,激发耕保的巨大潜力。

5.2 严格“进出”条件评估及监督

根据相关要求,“耕地转出”应优先选择不稳定利用、质量较低、零星分散、不宜集中连片耕作管护的耕地;“耕地转进”优先考虑自身规模较大的地块,或与周边现状耕地布局集中连片、农田水利设施配套较好的地块。虽然这对“进出”的耕地有了一定限制,但条件相对主观,笔者认为应适当增加客观评定,如对于转入的农用地,纳入前可选取地块面积、地块坡度、土壤酸碱度、耕作层厚度及道路通达度等多项自然因素和耕作条件作为评估指标对其进行评价,确保转进耕地的“质”符合要求,以此杜绝耕地“出优进劣”的情况,从“数量平衡”向“质量平衡”转变,防止耕地的“隐性”损失。

5.3 报备制度

农民自行改变种植结构情况的监管是耕地“进出平衡”工作实施的一大难点,因该情形一般发生在对耕地依赖程度较高的农户身上,他们受供需结构的反复影响较大,这也直接导致政府无法即时掌握情况、无法提前做好统一安排,且一旦放任,极易造成“雪崩效应”。笔者认为,作为农村中持有耕地较大的群体,农户对于耕地“进出平衡”的实施乃至耕地保护政策的落实有着不容忽视的作用,应当将农户尤其是种植量达到一定规模的农户纳入“农事记录簿”中进行统一管理,农户自行更改土地种植品种时及时报备,包括种植作物前后明细和预计种植时间等。