国内协同的治知理识研图究谱热分点析和*发展趋势

——基于CSSCI数据库(2001—2021)的可视化研究

李宝怀 孙 哲

(延安大学 政法与公共管理学院,陕西 延安 716000)

协同治理理论是一种新兴的理论,是自然科学中的协同论和社会科学中的治理理论的交叉。①李汉卿:《协同治理理论探析》,《理论月刊》2014年第1期,第138-142页。联合国全球治理委员会将协同治理定义为覆盖个人、公共和私人机构管理共同事务的全部行动。②俞可平:《全球治理引论》,《马克思主义与现实》2002年第1期,第20-32页。基于理论来源和定义可以发现协同治理是具有共同目标、共同规则和多元主体等特征的治理范式,区别于传统的管理模式,协同治理更加强调治理体系内部子系统间的有机结合,更加强调平等基础上共同愿景的搭建。协同治理理论诞生于后新公共管理时期的西方社会,与其企业管理变革、社会参与思想普及等密切相关,因此无法照搬西方已有的协同治理经验。为了更客观展现国内协同治理理论的研究现状和发展取向,故采用可视化分析工具CiteSpace.5.8.R2,以2001至2021年中国社会科学引文索引(CSSCI)数据库中相关文献为研究对象开展文献计量分析,通过知识图谱形式呈现国内协同治理研究的总体演化趋势、核心作者与研究机构及文献被引次数等外部特征,同时利用关键词聚类图谱、关键词强度突现排序分析国内协同治理研究的核心热点和未来趋势,呈现新世纪国内协同治理研究的知识图谱。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

以CSSCI数据库为数据来源,以“篇名=协同治理”为检索条件,时间跨度为2001年1月1日至2021年9月4日,共获得相关文献1,890篇(检索时间为2021年9月4日)。为了保证数据的精确性,对所有文献题录信息逐一进行人工检查,去除重复文献、会议通知、书评以及其他明显不符合主题的文献共14篇,最终筛选出1,876篇文献作为研究样本。

(二)研究方法

为更直观展现国内协同治理领域的研究现状和发展趋势,采用主流文献计量分析工具CiteSpace对样本文献开展可视化分析。使用CiteSpace.5.8.R2分析平台,在时间切片(Time.Slicing)功能区设置时间跨度为2001至2021年,为更全面反映国内协同治理研究的整体情况,分别将作者(Author)、机构(Institution)、共被引分析(Reference)、关键词(Keyword)设置为类型节点(Node.Types),逐个开展计量分析。为保证软件运行阶段样本文献分析的精确性,将阈值选择(Selection.Criteria)功能区的指数分析方法设定为g-index,并将K值调整为25,以此得到每一阶段的高频节点。同时,为更好地呈现节点间的形态和中心性,在网络裁剪方法功能区(Pruning)选择寻径网格(Pathfinder)算法,在保障节点数量不变的情况下所见节点间的连线数,以求获取更清晰的知识图谱。

二、国内协同治理研究的整体分析

(一)年度文献数量统计

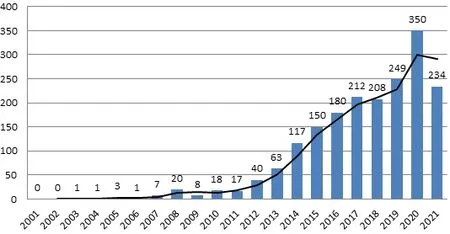

对国内协同治理研究文献的发表数量进行历时性分析能更直观了解该研究领域内研究成果的动态变化过程。如图1所示,根据文献数量和增长曲线斜率可以将国内协同治理研究历程大致划分为三个阶段。

第一阶段为研究初创期(2001—2011),年均发文量在20篇以下,整体趋势呈波动上升状,这主要是因为协同治理作为西方舶来理论,尚未引起国内学界的重视,研究者较少。由此可以看出在研究初期,国内学界对协同治理理论的认识相对薄弱、重视程度不足、研究力量投入较少。第二阶段为迅猛上升期(2012—2019),年均文献增长量超过26篇,年均发文量增幅超过30%,整体呈高速增长趋势。2012年后,随着党的十八大提出“创新社会治理机制”“注重协同创新”等要求,国内协同治理研究力量逐步加强,研究成果快速增长,七年间发文量先后超过100篇/年和200篇/年。第三阶段为井喷发展期(2020—2021),2020年发文量达350篇,同比增长 率超过40%,研究成果呈井喷式增长。①说明:因检索时间为2021年9月4日,故2021年的文献数量尚不完整,仅为234篇,不代表2021年国内协同治理研究的发文总量。2019年底2020年年初来袭的新冠肺炎疫情给社会治理带来了前所未有的挑战,越来越多的学者开始将多元主体共治、协同集体行动等协同治理核心观点当成解决危机状态下社会治理问题的良方,国内协同治理领域的研究成果层出不穷,发文量也在2020年迅速达到350篇。

总体上看,国内对协同治理领域的研究在发文量上呈现快速上升趋势,且研究力度易受到党政方针、社会热点等因素的影响,反映出经过20年的历史跃迁,协同治理研究日益获得国内学界的认可,正逐步成为治理研究的新“蓝海”。

图1 发文量及发文趋势变动图

(二)核心作者及研究机构分布

对国内协同治理研究的核心作者和研究机构进行知识图谱分析能更直观了解该研究领域的中坚力量,反映该研究领域研究力量的空间分布。

如图2所示,知识图谱中节点(Node)数量为482,意即在研究截取的时间片段内有482名学者在该领域发文,网络密度(Density)指数仅为0.0015,网络密度指数是反映合作网络内各节点间互动频次、联系程度的核心指标,该指标浮动阈值为(0-1),浮动阈值越趋近于1,节点间交流互动就越频繁。图2中节点数482、网络密度指数0.0015,说明国内协同治理研究领域虽然学者数量众多,但相互间的联系程度较低、合作成果数量较少、研究力量较为分散。同时,从核心作者发文数量上看,熊光清(6篇)、杨华锋(6篇)、周志强(6篇)、杨宏山(5篇)、赵新峰(5篇)等学者的研究成果丰硕,整体上看发文量少于3篇的学者占总人数的92%,这也能在一定程度上说明国内协同治理领域尚属于新兴领域,学界参与该领域研究的力量较为分散,该领域内尚未有明确的领军人物或学派出现。

机构分布反映的是研究力量的组织化分布格局。①王猛:《社会治理创新研究的知识图谱:现状、热点与趋势——基于CiteSpace的分析》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2020年第7期,第231-240页。图3展示的是国内协同治理研究发文数量排名前15的机构。由图3可知,国内协同治理研究主要集中于社会科学领域的知名高校,其中中国人民大学发文数量最多,为17篇,兰州大学和吉林大学以11篇并列第二。同时,在对研究机构进行合作网络(Co-institution)分析时发现,其合作网络密度数值(0.0009)甚至低于核心作者合作网络密度,这也说明该领域机构间的学术合作较少,研究独立性突出。

图2 核心作者分布② 图示数据信息注解,.Network:.N=482.,.E=178(Density=0.0015)。.

图3 核心机构分布(发文量排名前15)

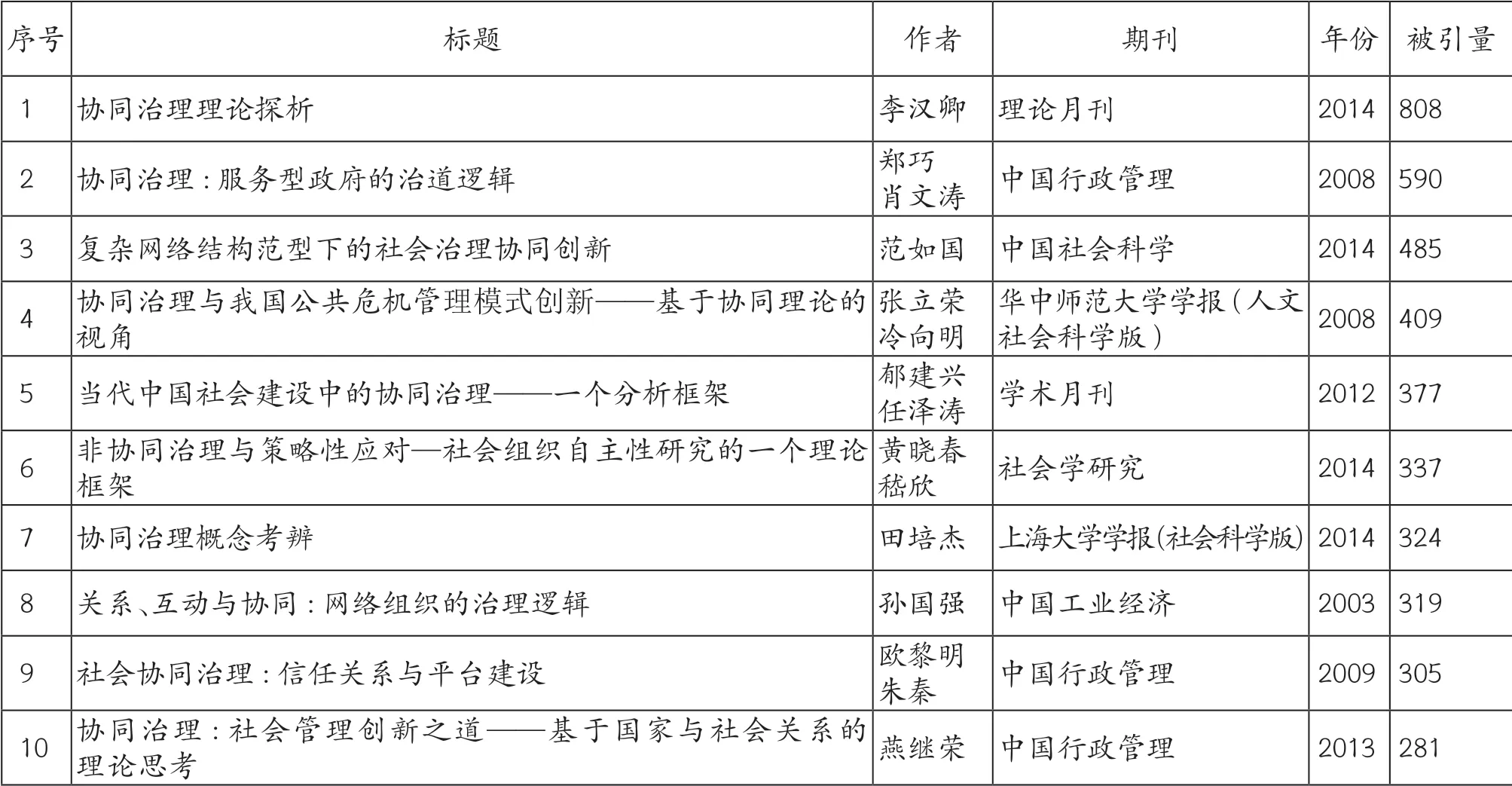

(三)高被引文献统计

文献被引次数既是反映文献质量的重要指标,也是反映研究领域关注度的重要参考,高被引文献的研究对象也在很大程度上代表了该领域的研究重点所在。表1所包含的10篇高被引文献是近20年国内协同治理研究的风向标。从被引次数上看,李汉卿的《协同治理理论探析》一文被引次数高达808次,其余9篇文献被引次数也均超过200次,说明国内协同治理领域研究成果质量较高;从时间跨度上看,从2003到2014横跨十年,又以2014年最为集中,因此可见2014年前后协同治理理论的研究热度较高;从主题分布上看,高被引文献的研究主题较为分散,涵盖了概念探析、社会治理、组织建设、公共危机等不同主题,多样化的研究视角在说明协同治理广泛的问题适用性的同时,也反映出协同治理研究重点的不突出。

表1 高被引文献统计(前10位)

三、国内协同治理研究的主题分析

(一)发展脉络

关键词是文献核心内容的简化表达,对文献关键词的分析事实上反映了该研究领域的热点所在。如果按时间顺序将该领域文献的关键词排列起来,就能直观反映出该领域研究热点的演化路径。为探究国内协同治理研究的发展脉络,利用CiteSpace软件对文献关键词进行分析,时间切片设置为两年,选中关键词时区视图(Time-zone.View),生成协同治理研究演化路径知识图谱,如图4所示。通过观察演化路径图谱中各节点的时间变化,结合CiteSpace自有的分时连线功能,可以将国内协同治理研究的演化路径分为三个阶段。

图4 演化路径知识图谱

第一阶段为协同治理概念引入和主题转换阶段(2001—2011)。协同治理诞生于西方理论界对新公共管理运动的反思中,国外学界也聚焦于协同治理在治理复杂公共问题领域的表现。协同治理理论刚进入国内学界时(2001—2007),研究领域却多集中在企业管理领域,研究主题多为企业内部门协同和企业组织的协同发展。有学者在扩展JM模型的基础上提出网络组织中企业间的关系是动态协同的,并据此提出了关系、互动、协同为核心的逻辑治理模型,以期优化网络组织的实践路径;①孙国强:《关系、互动与协同:网络组织的治理逻辑》,《中国工业经济》2003年第11期,第14-20页。有学者则从母、子公司间的关系出发讨论两者的冲突与协同,认为层级组织间互动关系是组织效率提升的决定性因素。②王纳、陈晖萌:《金融控股公司的治理与管理的冲突与协同》,《经济导刊》2007年第6期,第36-38页。不过,随着国内学者对协同治理理论认识的深入,国内协同治理研究开始从企业管理领域转向公共管理领域(2008—2011),学者逐步将研究视野聚焦到公共事务治理上。有学者从协同理论的视角出发,探讨了协同治理对我国公共危机管理模式创新的启示,认为公共危机管理模式形式粗放、结构单一且条块分割严重,应在保证政府权威的前提下,动员多元社会力量参与公共危机协同治理;①张立荣、冷向明:《协同治理与我国公共危机管理模式创新——基于协同理论的视角》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2008年第2期,第11-19页。有学者在分析协同学和治理理论的基础上提出协同治理是服务型政府的治道逻辑的观点,认为协同治理和服务型政府理念在价值目标追求上具有高度一致性,即最大限度地维护和增进公共利益。②郑巧、肖文涛:《协同治理:服务型政府的治道逻辑》,《中国行政管理》2008年第7期,第48-53页。同时,在研究主题转换过程中,学者也着重介绍了协同治理的理论来源与逻辑意涵,有学者分析了协同治理实现的基础条件,指出社会资本的充分是协同治理实现的基础,因此要在中国制度环境下实现协同治理,必须重新建构公民社会运行资本结构,并推进中国公共治理结构化转型;③何水:《协同治理及其在中国的实现——基于社会资本理论的分析》,《西南大学学报(社会科学版)》..2008年第3期,第102-106页。有学者阐述了社会协同治理的基本要义,指出推进社会协同治理是加快我国社会转型发展、全面整合社会资本、提升社会治理效益的必由之路,而打通这一道路的关键既在于治理主体间信任关系的建构,又取决于协同机制与多元协同的平台建设;④欧黎明、朱秦:《社会协同治理:信任关系与平台建设》,《中国行政管理》2009年第5期,第118-121页。有学者则结合中国古代君主政治理论探析了协同治理理论的思想意涵,通过批判君主专制制度的不合理性,演化出根于万民的新民本主义思想,并在此基础上进一步阐释了君臣协同共治的理念。⑤刘华安:《黄宗羲君主政治理论中的“协同治理”思想探析》,《浙江社会科学》2010年第9期,第72-77页。

第二阶段是协同治理研究的路径建构阶段(2012—2019)。国内协同治理研究在跨越了概念引介和主题转换阶段后进入了本土化、实用化的发展探索时期。学者开始在协同治理理论的原始基础上进行本土化的阐释和改造,并将其与我国治理实践相结合,尝试用协同治理的方法来解决我国公共治理中的现实问题。在研究主题分布上,学者着眼于我国公共治理实际,在社区治理、社会组织、生态治理、治理能力与机制现代化等现实议题上倾注了更多精力。有学者通过对我国政府治理能力和社会组织成熟度的考量,认为协同治理是分析我国政社关系的现实选择,并提出政府需要发挥协同治理领导核心的作用,构建制度化、开放性的协同平台,以增强对社会组织的支持力度,与其一道建设协同共治新格局。⑥郁建兴、任泽涛:《当代中国社会建设中的协同治理——一个分析框架》,《学术月刊》2012年第8期,第23-31页。有学者结合京津冀地区生态治理的实际情况,提出解决区域生态治理问题需要政府、社会和市场的有效协同,通过鼓励公民、社会参与协同治理促进区域生态政策的落地执行,促进跨区域地方政府、市场主体和社会组织的有效协同。⑦王家庭、曹清峰:《京津冀区域生态协同治理:由政府行为与市场机制引申》,《改革》2014年第5期,第116-123页。

第三阶段为协同治理研究的创新运用阶段(2020—2021)。2020年以来协同治理研究发文数量迎来了高峰,对2020年1月1日至2021年9月4日发表的584篇文献进行时区视图分析时发现,该时间段内的节点数量极多且集中程度较低,以N>4为标准呈现的节点数量为34个,这说明在该阶段的研究主题相对分散,研究呈现出明显的多样化特征。在研究视角层面上,这一阶段的研究更加注重对中国故事的阐释和路径的创新,如有学者结合政策文件和法律依据总结出中国大气污染治理协同组织的实践经验。⑧锁利铭、阚艳秋:《理解中国大气污染协同治理组织的多样性:类型差异与选择逻辑》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2021年第3期,第113-127页。同时,量化分析方法的应用比例明显提高,案例研究方法的应用也更加广泛。有学者基于莫兰模型和空间滞后SAR模型等数理工具对长江中游地带雾霾污染问题开展协同分析,发现污染核心区与中心城市及城市群分布的地理空间存在高度的正相关性,故而指出城镇化和工业发展过程中的高集聚性是雾霾污染产生的重要原因,需要加快建设跨区域协同治理机制加以消解;①李建明、罗能生:《1998—2015年长江中游城市群雾霾污染时空演变及协同治理分析》,《经济地理》2020年第1期,第76-84页。有学者以甘肃段黄河生态保护为例对黄河流域的生态环境协同治理开展研究,认为不能仅依靠政府单一主体进行治理,应通过改变市场主体、社会组织和公民个体“局外人”的治理观念,充分利用不同主体的资源特性,调节各区域差异来实现协同治理。②韩建民、牟杨:《黄河流域生态环境协同治理研究——以甘肃段为例》,《甘肃行政学院学报》2021年第2期,第112-123页。

(二)研究内容

1.研究主题分布

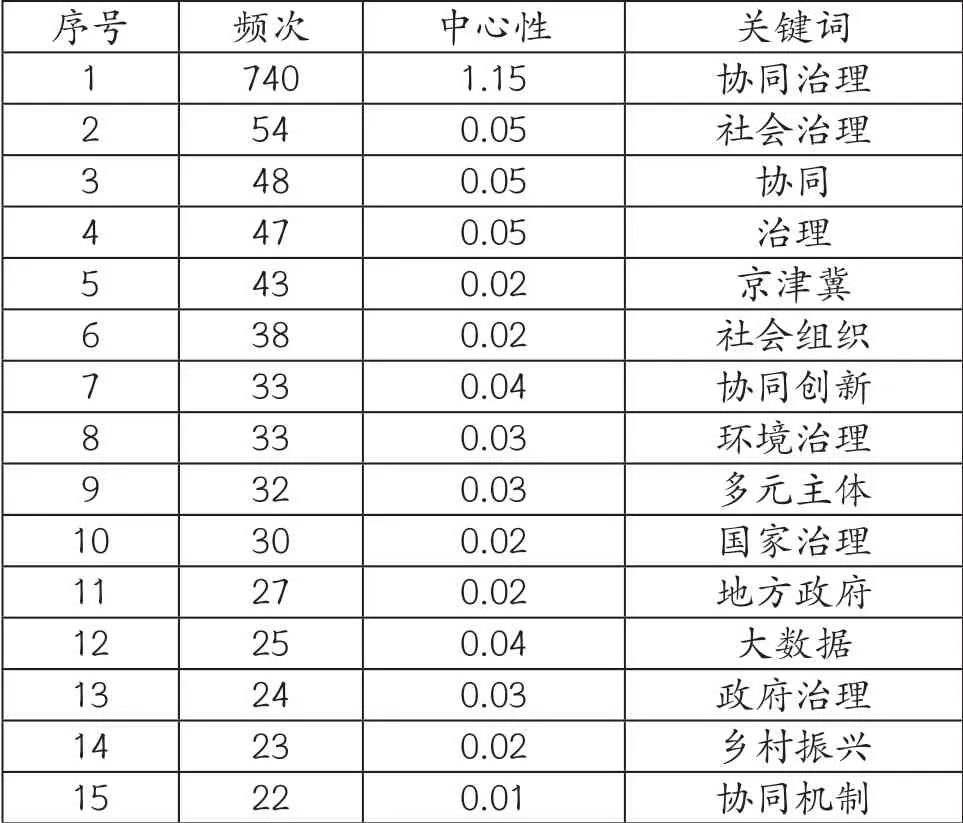

对关键词进行共词分析,就是在文献信息中提取表达文献核心内容的关键词的高低分布,来研究该领域发展动向和研究热点。③李杰、陈超美:《CiteSpace:.科技文本挖掘及可视化》(第二版),北京:首都经济贸易大学出版社,2017年,第3-21页。选择关键词(Keyword)作为分析节点(Node.Types),利用CiteSpace软件进行关键词共现分析,生成关键词共现知识图谱(图5)。在 关 键 词 共 现 分析中,N=564,E=1,103,Density=0.0069,意即获取564个高频关键词,在564个高频关键词之间有1,103条连接线,关键词共现网络密度为0.0069。在图5所示的知识图谱中,关键词出现的频率与该主题的研究热度呈正比例关系,关键词出现的频率越高,则其对应的节点面积越大、节点标签字体也越大,以此直观反映出研究主题的分布。同时,利用Excel对关键词频次和关键词中心性进行统计,详见表2。近20年来,国内协同治理研究主要围绕协同治理理论(频次为740次)展开,对这一理论的阐释、应用和丰富是该领域最核心的主题(中心性为1.15)。在研究对象上,社会组织(频次为38)、多元主体(频次为32)和地方政府(频次为27)最受国内学者的青睐;在研究目标上,着重于提升国家治理(频次为30)和政府治理(频次为24)的能力,打造多元主体协同共治的协同机制(频次为22);在治理方式选择上,以大数据(频次为25)为代表的信息技术成为最热门的选择;在研究内容上,则是侧重于京津冀(频次为43)区域协同发展、生态环境保护(频次为33)和推进乡村振兴(频次为23)等重大党政工作。

图5 关键词共现知识图谱④ 图示数据信息注解,.Network:.N=564.,.E=1103.(Density=0.0069)。

表2 国内协同治理研究高频关键词(前15位)

2.研究热点分布

研究热点是在某一段时间内,有内在联系的、数量相对较多的一组论文所讨论的问题或主题,①雷晓康、陈泽鹏:《国内政府治理研究热点和发展趋势的知识图谱分析——基于CSSCI数据库(2000—2019)的可视化研究》,《济南大学学报(社会科学版)》2021年第1期,第108-117页。关键词则是文献核心观点、作者关注热点的集中表达,若不同文献中反复出现同一或同类关键词,这就意味着该关键词所代表的研究内容是该领域的研究热点。基于此,利用CiteSpace软件,在图5的基础上选择聚类(Cluster)标签对关键词进行聚类分析,得到关键词共现聚类知识图谱,如图6所示。其中,聚类模块化值(Modularity.Q)为0.567,大于临界值0.3,说明此次聚类分析的社团结构明显,聚类图谱效度较高;平均轮廓值(Weighted.Mean.Silhouette)为0.9154,远高于临界值0.5,表明运算结果合理,聚类图谱信度较高。图6中不同颜色的色块代表着不同的聚类,聚类的大小代表该聚类内文献数量的多少,以关键词共现频次为依据对关键词进行聚类,得到#0至#13共14个主要聚类,这14个聚类主要反映了国内协同治理研究的三大类研究热点。

研究热点一:治理及协同治理相关概念辨析

协同治理概念相关研究是该领域的研究基础,相关文献主要出现在协同治理、协同、政府治理、国家治理、公共治理、基层治理六大聚类。协同治理理论是西方民主政治和公民社会在特定历史背景下的共同产物,其引入中国后,国内学者从理论来源、相似概念、内涵特征等角度对其做了深入探究。有学者提出协同治理的两个理论基础是作为自然科学的协同论和作为社会科学的治理理论;②李汉卿:《协同治理理论探析》,《理论月刊》2014年第1期,第138-142页。有学者则通过对西方协同治理文献的溯源对协同治理、合作治理等相似理论进行辨析;③田培杰:《协同治理概念考辨》,《上海大学学报(社会科学版)》2014年第1期,第124-140页。有学者立足于治理谱系,从治理与协同治理的关系视角探求协同治理的实现途径。④吴春梅、庄永琪:《协同治理:关键变量、影响因素及实现途径》,《理论探索》2013年第3期,第73-77页。

研究热点二:各社会实务领域研究

治理公共事务、解决公共问题是协同治理的根本要义,国内将协同治理运用于社会实务领域的文献主要集中于京津冀、乡村振兴、社会组织、公司治理四大聚类。其中聚类京津冀的研究多集中于大气污染治理、生态环境保护、区域经济协调发展领域,如有学者从生态环境保护“脱域性”特征出发,对京津冀地区生态环境协同治理开展研究;⑤王喆、周凌一:《京津冀生态环境协同治理研究——基于体制机制视角探讨》,《经济与管理研究》2015年第7期,第68-75页。聚类乡村振兴的关键词有公共服务供给、乡村文化建设、城乡二元结构等,聚焦乡村振兴过程中实践问题的讨论,如有学者提出乡村公共文化供给存在“无主化”和“内卷化”两大困境,需要通过国家介入、民众自主的协同治理模式加以解决;⑥韩鹏云:《乡村公共文化的实践逻辑及其治理》,《中国特色社会主义研究》2018年第3期,第103-111页。聚类社会组织关注的焦点在于政府与社会的关系问题,如有学者从地方政府与社会组织调适中存在功能阻滞出发,探究政社关系的本质;⑦张宇、刘伟忠:《地方政府与社会组织的协同治理:功能阻滞及创新路径》,《南京社会科学》2013年第5期,第71-77页。聚类公司治理关注企业部门间的协同效益,是协同治理研究早期关注的重点。

研究热点三:协同治理的功能及结构研究

协同治理理论具备多元性、包容性、自组织性等特征,适用于解决复杂公共问题,国内学者结合我国治理实际对协同治理的分析框架、功能特性、适用范围进行了深入探究,相关文献主要分布在治理结构、社会管理、协同创新、治理能力四大聚类。聚类治理结构的关键词有协同机制、组织网络等,主要关注协同治理内在的运行机理。聚类社会管理的关键词包括复杂网络、社会自治、公民力量等关键词,更多关注多元主体在协同治理网络中的角色定位和权责分配。聚类协同创新的关键词有治理机制、善治、创新等,对协同创新的研究主要分为两大类:一是区域协同创新,如有学者提出构建上海大都市圈创新共同体,以提高区域协同治理水平;①陈世香、黄冬季:《协同治理:我国城市社区公共文化服务供给机制创新的个案研究》,《南通大学学报(社会科学版)》2018年第5期,第120-128页。二是机制协同创新,如有学者认为提升治理效能的关键在于创新协同机制,完善治理模式。②胡俊峰、陈晓峰:《上海大都市圈创新共同体构建逻辑与协同治理策略》,《南通大学学报(社会科学版)》2021年第4期,第43-52页。聚类治理能力,关键词有协同、国家治理体系、治理现代化等,我国学者多从国家治理现代化的背景出发审视治理能力问题。....

图6 关键词共现聚类知识图谱③ 图示数据信息注解,.Network:N=564.,.E=1103(Denstiy=0.0069).Modularity.Q=0.567.Weighted.Mean.Silchouette.S=0.9154。

(三)研究趋势

关键词突现分析(Brust)是关于关键词研究集中爆发程度的历时性分析,突现强度与研究活跃度成正相关,结合纵向的时间分析可以探查出未来的研究趋势。图7是国内协同治理研究关键词突现知识图谱,从突现强度上看,关于社会管理、社会治理、公共危机三大主题的研究最为活跃;从突现词出现的时间排序上看,新时代、社区治理、共享经济、网络舆情四个主题的研究较为新颖。其中,公司治理相关研究突现时间较早,与图4展示的协同治理演化路径较为贴合。2008年我国先后遭遇南方冻害、汶川地震等灾害,而后公共危机开始突现;2017年党的十九大提出社会主义新时代的概念,而后新时代等词开始突现。这说明协同治理研究与社会热点、国家大政方针关联度较高,且极富时代特色。随着公共事务现代性、复杂性的增强,社会治理协同网络建构、府际协同创新、公共危机和环境污染等议题的研究热度预计将不断提升。

图7 关键词突现知识图谱

四、结论与展望

通过运用可视化知识图谱分析工具CiteSpace.5.8.R2,对CSSCI数据库(2001—2021)中1,876篇国内协同治理文献进行了数据源分析。通过关键词共现分析绘制了关键词共现知识图谱,并在此基础上绘制了关键词共现聚类知识图谱,基于此有如下发现。

1..在研究主题上,协同治理研究尚未完成理论与实践的连接。一是从协同治理理论缘起和研究热点分布上可以看出,缘起于西方国家的协同治理理论在中国有着迥然不同的治理条件和治理目标,使得中国化的协同治理研究需要更加注重协同治理产生、运行的场域条件。因而在理论层面上需要对舶来的协同治理理论进行本土化的改造,强化协同治理理论的适应性和可持续性。同时,在研究主题上更加注重中国特色协同治理实践中出现的新问题,在既有文献和研究成果的分析中发现疑点和空白,从历史与现实、中国与外国、中央和地方的对照中立意主题,以期打破理论桎梏,提升协同治理理论对中国协同治理实践的解释力和指导作用。二是关键词聚类的层级差异和关键词突现的时空变动,说明既有的协同治理范式难以合理解释中国化的治理场景,面对中国协同治理实践的现实环境,理论研究者和实务工作者都在试图寻找连结协同理论和治理实务的桥梁,以期构建起新的协同治理体系。由图7可知,“新时代”“网络舆情”“共享经济”“大气污染”“社区治理”等主题构筑起了协同治理研究的前沿,根据前沿研究主题的性质差异可以分为制度背景研究和事件对象研究两类,但两类主题都集中在实务研究领域,理论层面上起连接背景与对象作用的价值研究和学理辨析等主题却不在此列,造成了研究主题上的“断层”。此外,理论上协同治理网络中的核心行动者应该承担着协同治理主体联系中介的角色,这一角色并不具备资产专用性,任何一个行动主体均可担任,但现实中以政府为代表的公共管理实务工作者则成为了协同治理网络中天然的网络代理人和公共权力的实际行使者,其它主体被排除在核心行动者的角色之外,这种现实治理条件和理论治理需求间的差异增大了理论与实践的连接难度。

2..在研究视角上,协同治理正逐渐成为治理理论研究的新热点,既有研究多聚焦于宏观层面,微观视角高被引论文篇数较少、对“小问题”的研究深度、广度不足。在协同治理研究中,宏观层面上广泛的公民参与和充分的多元互动促成了更为有效的社会治理过程、形塑更有力的社会治理结构,然而在微观层面如何界定主体的协同互动行为以及如何解释该行为对社会治理结构演化的影响关注不足。同时,微观层面上协同治理内部行动者与网络间互动性关系所产生的张力、集体行动下的权力共享与责任承担、协同行动的效率、主体间关系的协调等具体问题是协同治理能否实现的关键,如何正确对待协同治理中这些竞合性关系应是协同治理研究的视角聚焦。此外,结合关键词聚类图谱和高被引文献题目分析发现,在既有的研究文献中研究视角仍集中在协同发展、区域差异、制度环境等传统公共管理视域,随着协同治理研究热度的攀升,生态系统、空间地理、复杂网络、系统论等跨学科视角也开始成为该领域研究的新“蓝海”。

3.在研究内容上,国内协同治理研究的研究热点集中在治理及协同治理相关概念辨析、协同治理社会实务解决、协同治理的功能及结构研究等方面。同时,在关键词共现分析的基础上,借助CiteSpace中的分时连线功能绘制了国内协同治理研究的演化路径知识图谱,理顺了国内协同治理研究的发展脉络。

通过上述知识图谱的绘制,我们对国内协同治理研究现状有了更清晰、完整的认知。随着公共事务现代性、复杂性的增强,结合协同治理研究关键词时区演化和突现分析,对我国协同治理研究的未来发展作出如下展望。

一是在研究主题上,强化对“中国之治”的关注。国内协同治理研究的主题分布受国家政策方针的影响较强,一方面说明协同治理研究的时代性突出、敏感性较强,另一方面也意味着研究主题的变动频次过高,难以形成持续性、整体性的研究体系。从长远来看,我国协同治理研究也必须根植于中国的治理实践,同时不断吸收外来先进成果和本土文化意蕴,总结好中国经验,讲好中国故事。

二是在研究视角上,构建跨学科交叉研究体系。协同治理理论是自然科学和社会科学的结晶,对协同治理的研究自然也需要不同学科、不同理论的滋养。在公共事务治理领域,随着主体和情境的多样化,公共事务的复杂程度也呈几何式增长态势。主动吸纳,整合不同学科的知识,构建跨学科交叉研究体系,是提升协同治理实效的必然选择。

三是在研究内容上,明确研究的问题导向。协同治理理论有必要对协同治理实践中的张力、困境、矛盾、悖论予以回应,需要对协同网络中多元主体的治理角色进行重新界定,在横向、纵向的互动缠绕关系中加强权变管理。当前,国内协同治理研究已进入本土协同理论体系的建构阶段,既有的研究成果多为围绕理论概念开展的规范分析,缺乏对协同治理本土化应用的实践检验。对社会治理协同网络建构、府际协同创新、公共危机和环境污染等现实议题的回应不足。

总之,21世纪以来,中国经济社会建设取得的巨大成就给国内协同治理研究提供了巨大的发展机遇,国内学者也取得了一定的研究成果。受制于起步晚、力量散等客观实际,我国协同治理研究还面临着巨大的挑战。我们需要扎根中国实际,直面现实问题,汲取国内外成功经验,为协同治理中国化提供理论指导,也要为协同治理理论自身的发展贡献力量。