《毒理学基础》课程思政改革对学生生命敬畏感及动物保护的认知与行为影响分析

欧超燕,孙 易,杨 琳,霍 鹏,梁 丹,朱小年,何永华

(桂林医学院公共卫生学院,广西 桂林 541004)

“课程思政”的概念源于上海高校在2014年的教学实践,并于2017年得到教育部的充分肯定并全国推广。至2020年5月28日,教育部下发了《高等学校课程思政建设指导纲要》通知,通知明确指出:“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。落实立德树人的根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。”“课程思政”的核心理念,是把德育的核心内容有机地分解到任何一门课程中去,充分呈现专业课程的育人功能,体现专业授课教师的育人责任[1]。由此可见,课程思政仅是一种教学理念,是通过专业课程这种载体,根据课程的特点有机地融入相关思政内容,以让学生在掌握扎实专业知识的同时,获取正确政治方向的引导并获得优秀的道德品质[2]。目前,我国各高校的思想政治教育还处于从思政课程到课程思政的改革性转变阶段[3]。各专业课程的课程思政教育仍有待探索,其教学效果有待评价与肯定。

《毒理学基础》是公共卫生与预防医学专业的主干课程,相关的毒理学知识对外源有害因素的预防和控制,环境质量和人类生存状况的改善,以及保障人群健康及促进社会经济可持续发展中均具有非常重要的作用。因此,《毒理学基础》课程在公共卫生与预防医学学科建设以及社会经济发展过程中发挥着越来越重要的作用[4]。毒理学既是一门基础学科还是一门应用学科,同时也是一门实践性很强的学科,课程内容所涉及的思政元素很多,可以很好地对学生进行价值引领,可以很好地实现“寓价值观引领于知识传授和能力培养,达到帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观”之教育目的。本文主要探讨在《毒理学基础》课程进行课程思政教学改革后,对预防医学本科专业学生生命敬畏感及实验动物保护的认知和行为的影响。

1 对象与方法

1.1 对象

我校预防医学本科专业某年级全体学生。

1.2 课程思政设计

思政元素为动物保护、生命敬畏感。

思政元素渗透方式/方法:①在替代试验部分,拓展、延伸“3R”内容;②在毒理学发展史部分,以《寂静的春天》的写作背景视频作为案例导入,引导学生对其进行分析和讨论;③在一般毒性试验评价部分,提出问题“一个简单的急性毒性传统试验需要多少动物?这些动物在这当中受到了什么?”引导学生思考,然后举“纳粹人体试验”的案例,引发学生的深思;④在《毒理学基础》的实验课中,引导、示范、强调如何进行动物保护。

1.3 效果评价

课程思政对学生的生命敬畏感及动物保护的认知与行为的影响主要通过个别学生访谈和问卷调查来进行。

个别学生访谈:对个别学生进行相关问题的自由式的访谈。

问卷调查:自设相关问卷进行调查。

问卷设计:自设问卷,问卷中主要涉及四个方面问题。①知不知道实验动物受法律保护;②生命敬畏感;③实验动物保护认知;④实验动物保护行为。

问卷调查:分别于本门课程开始前和课程结束后分别用同一问卷对学生进行问卷调查。

1.4 数据处理与分析

数据进行R×C表卡方检验,P<0.05为差异具统计学意义。

2 结果

2.1 自由式访谈结果

被访谈的学生均认为通过学习及在引导式的思考和讨论,对动物保护以及生命敬畏的认同上均有一定程度的提高,并意识到自己以前的一些错误认知。

2.2 问卷调查结果

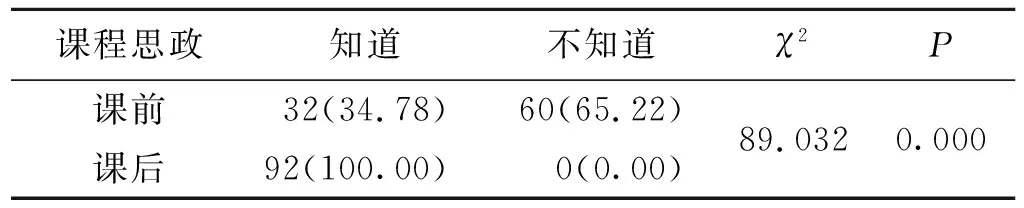

2.2.1 课程思政元素的渗透提高了学生对实验动物的法律保护认知

调查结果显示,在进行课程思政教学前,仅有34.78%的学生知道实验动物受法律保护;在教学中,经过课程思政元素的渗透,100%的学生知道实验动物受法律保护;课前课后学生对此问题的认知差异具统计学意义(P<0.01),详见表1。

表1 课程思政教学对学生的实验动物受法律保护认知的影响[n(%)]

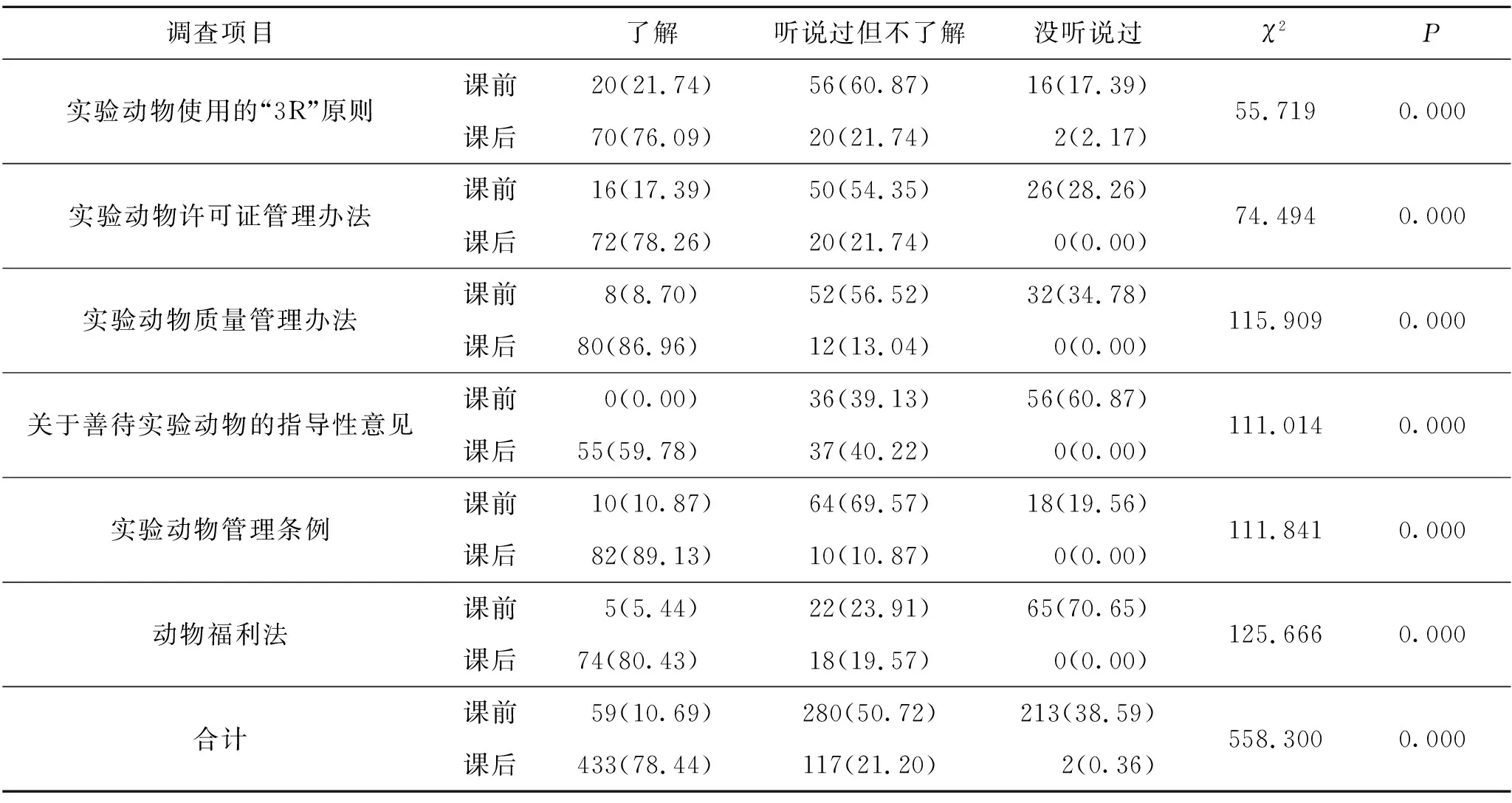

2.2.2 课程思政教学对学生实验动物保护认知的影响

调查结果显示,通过有目的地进行相关课程思政元素的渗透,学生对相关实验动物保护的一些法律法规都有了较详细的认识,从课前的10.69%到课后的78.44%,具体表现为:“实验动物的3R原则”从课前的21.74%到课后的76.09%、“实验动物许可证管理办法”从课前的17.39%到课后的78.26%、“实验动物质量管理办法”从课前的8.70%到课后的86.96%、在课前未知有“善待实验动物的指导性意见”到课后的59.78%、“实验动物管理条例”从课前的10.87%到课后的89.13%、“动物福利法”从课前的5.44%到课后的80.43%,在所有调查项目上,课后与课前的认知程度差异均有统计学意义(P<0.01),详见表2。

表2 课程思政教学对学生实验动物保护认知的影响[n(%)]

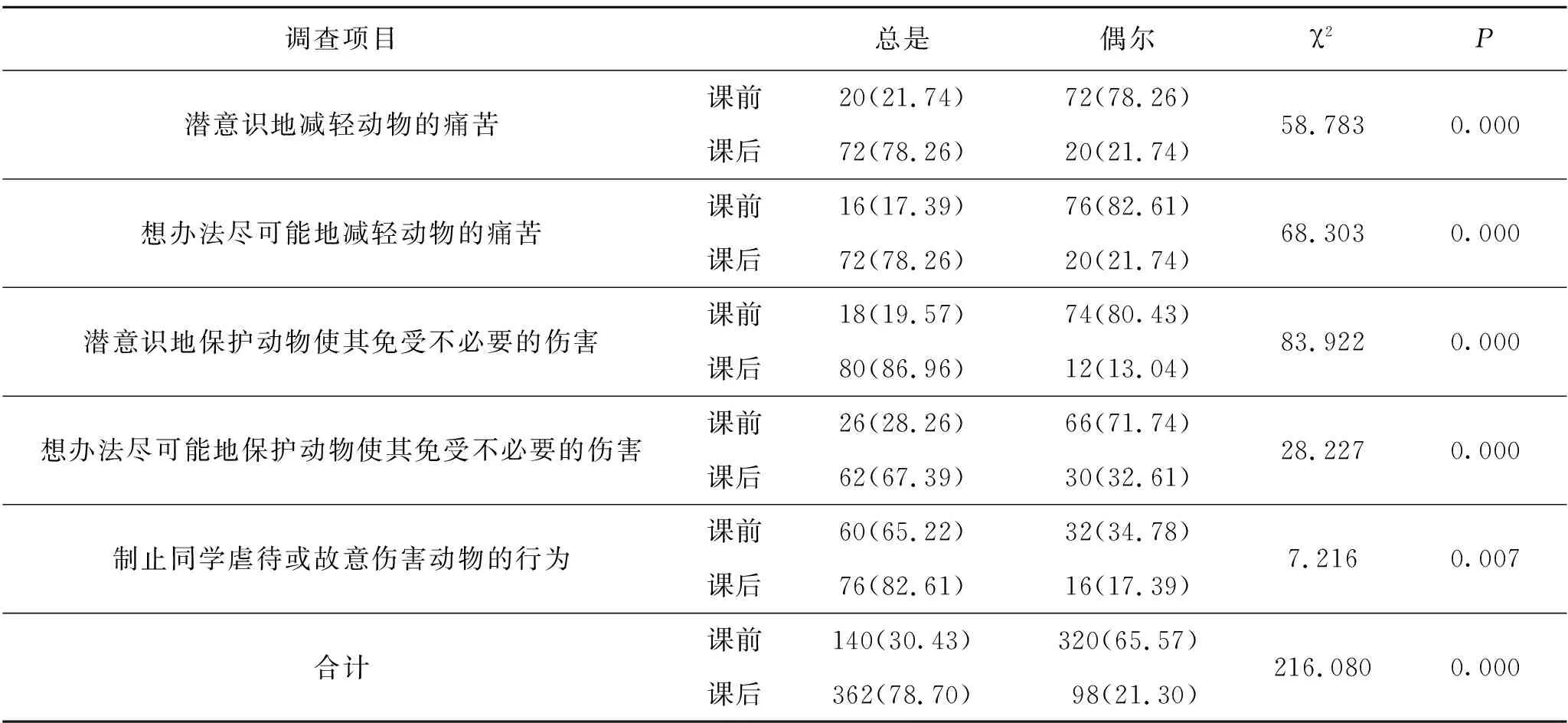

2.2.3 课程思政教学对学生实验动物保护行为的影响

调查结果显示,通过有目的地进行相关课程思政元素的渗透,学生保护实验动物的意识有了很大的提高,从课前的30.43%到课后的78.70%,具体表现为“潜意识地减轻动物的痛苦”从课前的21.74%到课后的78.26%、“想办法尽可能地减轻动物的痛苦”从课前的17.39%到课后的78.26%、“潜意识地保护动物免其受不必要的伤害”从课前的19.57%到课后的86.96%、 “想办法尽可能地保护动物使其免受不必要的伤害”从课前的28.26%到课后的67.39%、“制止同学虐待或故意伤害动物的行为”从课前的65.22%到课后的82.61%, 在所有调查项目上,课后与课前的认知程度差异均有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 课程思政教学对学生实验动物保护行为的影响[n(%)]

2.2.4 课程思政教学对学生生命敬畏感的影响

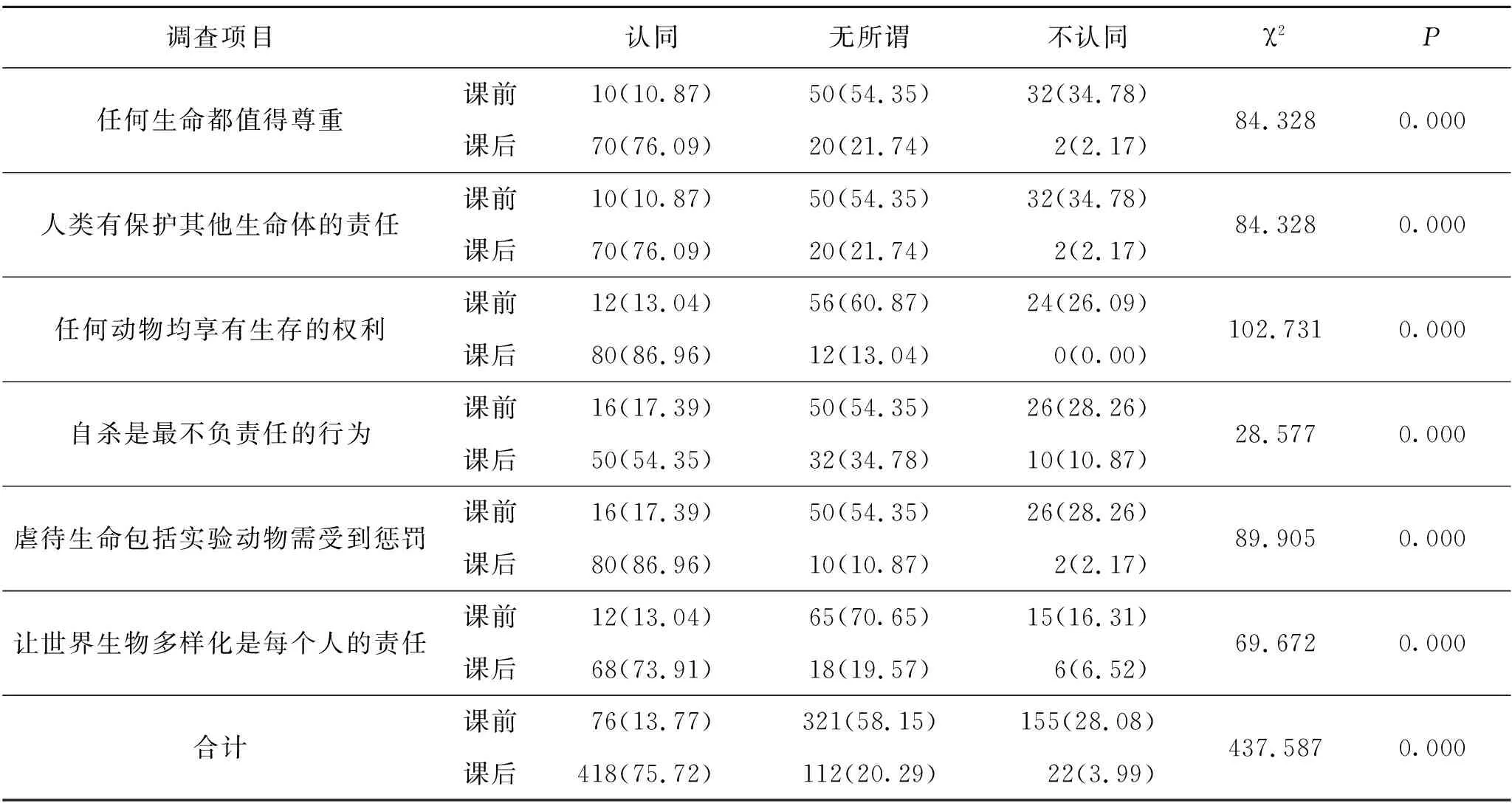

调查结果显示,通过有目的地进行相关课程思政元素的渗透,学生生命敬畏感也得到了一定程度的提升,在相关调查项目的认同感上,从课前的13.77%到课后的75.72%,具体表现为“任何生命都值得尊重”从课前的10.87%到课后的76.09%、“人类有保护其他生命体的责任”从课前的10.87%到课后的76.09%、“任何动物均享有生存的权利”从课前的13.04%到课后的86.96%、 “自杀是最不负责任的行为”从课前的16.73%到课后的54.35%、“虐待生命包括实验动物需受到惩罚”从课前的17.39%到课后的86.96%、“让世界生物多样化是每个人的责任”从课前的13.04%到课后的73.91%,在所有调查项目上,课后与课前的认知程度差异均有统计学意义(P<0.01),详见表4。

表4 课程思政教学对学生生命敬畏感的影响[n(%)]

3 讨论

3.1 课程思政教学对学生生命敬畏感的影响

近几十年来大学生成长的外部环境发生急剧变化,当其面临着来自学习、生活等方面的多重压力时,由于不能及时排解压力,从而导致大学生抑郁、自杀等心理问题和伤害生命等事件的不断发生。此外,伴随科技与经济水平的迅猛发展,人们在其物质生活需求不断得到满足的同时,生命领域也渐渐出现一些理论上亟须关注和实践中亟待解决的问题,如:漠视生命、随意践踏生命、生命情感降低、生命理想缺失、生命价值失落、生命意义迷失、挫折抵抗能力不强等,这些问题在现代大学生这一群体上尤其严重[5]。从这些事件的发展中,一定层面上反映出当下大学生存在着的生命观问题。调查结果显示大学生普遍存在生命敬畏感不强的情况,认同“任何生命都值得尊重”及“人类均有保护其他生命体的责任”的都仅有10.87%,认同“任何生命均享有生存的权利”也仅有13.04%,认同“自杀是最不负责任的行为”及“虐待生命包括实验动物需受到惩罚”的为17.39%,认同“让生命多样化是每个人的责任”为13.04%。由此可见,大学生的生命敬畏感其实并不强,因而,必须通过强化大学生生命观教育的理论研究与实践探索,发挥其在大学生生命观引领中的积极作用。

敬畏生命从字面看就是热爱、敬服包括植物、动物以及人在内的一切生命。人不应该以人类自我为中心,而应对世界上所有生命保持敬畏,主动给予生命积极的帮助。热爱生命,善待自己的生命, 敬畏生命,尊重其他生命[6]。因此,敬畏感是青年大学生健康心态之源[7]。同时,生命敬畏思想其现实化的生活理念可以成为思想政治教育的着力点[8]。在医学生专业知识的学习中开展敬畏生命教育,是有效提升医学生职业道德素养及构建和谐医患关系的重要举措[9]。而且,以专业技能知识为载体加强思想政治教育,比纯粹的思政课更具感染力和说服力,课程思政可形成与思想政治课程的育人合力,能够有效提高大学生思想道德修养、综合素质和职业认同[10]。因此,我们试图通过在专业课程的授课过程中,引入相关思政元素,以加强对学生的德育培养。结果显示,在《毒理学基础》课程引入生命敬畏感理念,并对学生进行适当的引导与加强后,学生对“任何生命都值得尊重”和“人类有保护其他生命体的责任”的认同感均提升到了76.09%,“任何动物均享有生存的权利”的认同感提升到了86.96%,“自杀是最不负责任的行为”的认同感提升到54.35%,“虐待生命包括实验动物的需受到惩罚”的认同感提升到86.96%,“让世界生命多样化是每个人的责任”的认同感提升到了73.91%,且与课前比较,其认同感差异具统计学意义。由此,我们相信,在专业课程中的潜移默化育人教育将可能弥补其他形式教育所致的大学生生命观形成与塑造的不足,更深层次地加深大学生的生命观内涵。

3.2 课程思政教学对学生实验动物保护认知与行为的影响

调查资料显示,在20世纪,约70%的诺贝尔生理学、医学奖均涉及有动物试验;在我国,60%以上的生物医学课题研究需要使用到实验动物[11]。虽然反复强调对实验动物的保护,但人们对实验动物福利的重视程度仍显不足。这种不足既涉及实验动物的养殖和使用过程,又表现在实验动物的处理过程,甚至大多数科研工作者也缺乏实验动物保护的意识。因此,让学生和科研人员树立正确的动物福利观,增强动物保护意识,善待动物,增强社会责任感,合理地保护与利用各种动物资源,提高实验动物的福利水平,势在必行[12]。调查结果显示,在《毒理学基础》课程讲授中,拓展与延伸“3R”内容,在案例中引导学生对相关问题进行思考、讨论,紧贴急性毒性试验引入“纳粹人体试验”的反思,实验教学中对实验动物保护的认知与行为进行示范,并对之进行引导与加强等方面的课程思政教学,可提升学生的实验动物保护的认知,从课前仅有34.78%的学生知道实验动物受法律保护到课后的100%;从课前只有21.74%的学生了解“实验动物的3R原则”到课后的76.09%,从课前仅有17.39%的学生了解“实验动物许可证管理办法”到课后的78.26%,从课前只有8.70%的学生了解“实验动物治疗管理办法”到课后的86.96%,从课前都不了解“关于善待实验动物的指导性意见”到课后的59.78%,从课前仅有10.87%的学生了解“实验动物管理条例”到课后的89.13%,从课前有5.44%的学生了解“实验动物福利法”到课后的80.43%。在对实验动物的保护上,从课前仅有21.74%和17.39%的学生会“潜意识的/想办法尽可能地减轻动物的痛苦”到课后的78.26%,从课前仅有19.57%和28.26%的学生会“潜意识的/想办法尽可能地保护动物使其免受不必要的伤害”到课后的86.96%和67.39%,从课前有65.22%的学生会“制止同学虐待或故意伤害动物的行为”到课后的82.61%。由此可见,通过有针对性的引导与加强,可以提升学生对实验动物保护的相应法律法规等认知,并把动物保护理念形成潜意识,在实际操作过程中会把实验动物保护变成一种习惯,会潜意识的、想办法地避免实验动物不必要的伤害与痛苦,且会阻止其他学生对实验动物的虐待或伤害行为,贯穿于实验的整个过程。

4 结论

综上,在《毒理学基础》课程中进行相关实验动物保护及生命多样化理念的引导,极大地提升了学生的实验动物保护认知,并改变其实验动物保护行为,同时增强了学生的生命敬畏感,加深其生命观的内涵。在以专业技能知识为载体的专业课程授课中加入思政元素的教学,可能会得到事半功倍的德育效果。但常旭红等的调查结果所示,思政元素融入毒理学课程还处于开始阶段,仍需不断完善[13]。

此外,我们的研究结果存在着以下的不足,首先,我们仅在一个班级上进行调查,样本量过少,以导致调查的结果不可靠。同时,我们的问卷提出的问题不够细致,学生的理解可能会出现偏差,而且课后再次的调查,学生可能认为如果不填好的一方面可能不好,从而导致了调查结果课前课后差异较大可能的原因。今后,我们将增加不同专业、不同年级的调研,加大样本量,同时把问卷问题做得更加细化,以让调查结果更可靠。