《山右谳狱记》初考

张慧婷

(太原科技大学 马克思主义学院,山西太原 030024)

1 版本源流介绍

《山右谳狱记》是清代官员顾麟趾在山西任职期间处理民事、刑事案件的案卷汇编。该文本共一卷,收录有“许绳仁掯债不偿案、张建基诬奸杀害案、张种德指控族人窃取衣服银两案、造伤因风身死案、木梳镇质库被窃案、孙廷会指控窝窃案、拳伤左眼次日身死案、崔小孩杀人刀狡案、董三株杨三移尸案、阎钧以诬奸逼命上控案、因伤药误身死案、自刎一案、幼童坠井身死案、陈敬典被殴身死案、酒醉落坑身死案”等共15 个案卷,正文约2 万字,目前有道光本、光绪二十四年(1898年)长夏罗山方氏木活字本(光绪本)以及民国二十二年(1933年)嘉平王瀣冬饮庐铅印本(民国本)等3 个版本,分别收藏于国家图书馆、山西省图书馆、上海市图书馆等公藏机构。现将各版本形态介绍如下。

1.1 上海图书馆藏道光本及其年代考证

上海图书馆藏道光本(索书号:303893)系道光年间的木刻本,黑口,左右双边,无鱼尾,版心刊刻“山右谳狱记”五字。在首页右下角,盖有“宜秋馆藏书”的篆书印章,表明此书曾被李之斋先生收藏。李氏殁后,藏书散落沪上,此书因此得以入藏上海图书馆。全书计一卷86 页,每半页8 行,每行20 字,包括序言、弁言、自序、正文四部分。序言二篇包括广川戈其迈所作之序,以及蒋启敭之序。弁言一篇为顾麟趾本人所书,后附翁寄塘之评语,自序一篇为顾氏亲书。

1.2 国家图书馆藏光绪本

国图收藏的光绪本(馆藏号:92639)是罗山方连轸光绪二十四年(1898年)刊印的线装木活字家刻本,白口,四周双边,单黑鱼尾。扉页为清代书法家吴毓庭题写书名“顾恕斋先生山右谳狱记”,左下角署“吴毓庭书首”五字,并有“吴”字的篆书印章。书首牌记处题“光绪戊戌长夏罗山方氏校印”12 字。书的首页和第2 页右下角分别盖有篆书“北京图书馆藏”六字的长方形与正方形两种印章,书中第3 页左下角盖有“彦祥”二字的篆书方形私印。全书计一卷71页,每半页9 行,每行21 字,包括序言、弁言、自序、正文以及跋语五部分。序言一篇为光绪二十四年五月下旬罗山方连轸所书,弁言一篇为顾麟趾本人所书,后附翁寄塘之评语,自序一篇为顾氏亲书。

1.3 民国影印本

沈云龙所收的民国影印本,系影印嘉平王瀣民国二十二年(1933年)冬饮庐铅印本,黑口,左右双边,单黑鱼尾。扉页为“山右谳狱记顾麟趾著”,右上角有“近代中国史料专刊第九十四辑沈云龙主编”,左下角有“文海出版社有限公司印行”。书首牌记处为“山右谳狱记”五字的甲骨文体,第2 页印有“癸酉嘉平冬饮庐刊”八字,版心印有“山右谳狱记”五字。全书计一卷134 页,每半页10 行,每行20 字,包括序言、弁言、自序、正文以及跋语五部分。序言一篇为光绪二十四年五月罗山方连轸所书,弁言一篇为顾麟趾本人所书,后无翁寄塘之评语,自序一篇为顾氏亲书。书末的跋语两篇分别为古吴钱棠、溧水王瀣所书。此外,根据王瀣的跋语显示,书中所收录15 案卷中,仅4 案有年可稽,最早为嘉庆十三年(1808年)。

2 顾麟趾的生平履历

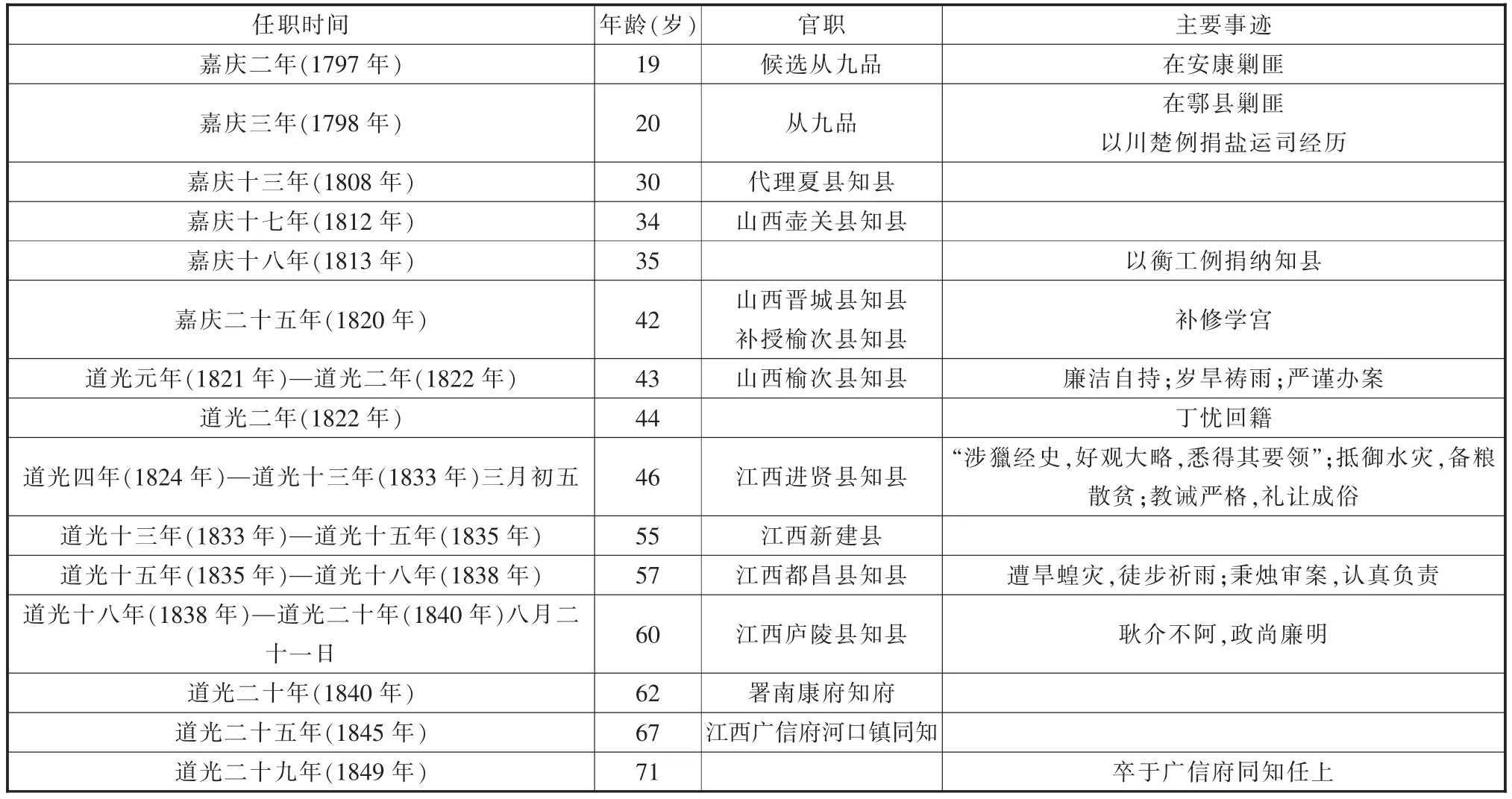

顾麟趾(1778-1849年),字恕斋,陕西临潼人,祖籍浙江,吏员出身。其仕宦之路,是从嘉庆初年镇压川陕鄂白莲教起义开始的。嘉庆二年(1797年)候选从九品,顾麟趾在围剿安康光头山匪的行动中,“自带健壮乡勇,先行开路,兵勇得以鱼贯而入”[1]。嘉庆十八年(1813年)湖南发生水灾,清政府特开衡工例,顾氏又通过捐纳获得了知县的资格。[2]此后,顾麟趾先后在山西、江西两省长期担任州县官员。根据《山西文献总目提要》记载,顾麟趾在山西期间“曾官晋阳、夏县、壶关、孝义、榆次、襄陵、临晋等知县,隰州知州等职”[3]。在江西则先后任进贤、新建、都昌、庐陵、署南康府知府、广信府河口同知等职。顾氏所任之处颇有官声,该文根据顾氏所任州县的地方志,将其任职履历和主要事迹列表如下(见表1)。

从表1可以看出,在顾氏的任职履历中,以道光二年(1822年)丁忧守制为界,之前在山西任职,之后则是在江西任官。在官场上,“清、慎、勤”是考察官员职业操守最重要的三字官箴,[4]在所任各地的地方志中,均记载了顾氏在“清、慎、勤”三方面的操守。嘉庆十七年(1812年)初涉仕途的顾麟趾代理山西壶关县知县,县城的市场被无赖把持,乡民敢怒不敢言,但是,顾氏到任后,无赖们很快就“闻风敛迹”。虽然,在壶关任内仅月余,但地方风俗却整顿一新[5]。顾氏之勤可见。道光十九年(1839年)时任庐陵县知县的顾麟趾,因为认真查办鸦片,由江西巡抚钱宝琛保奏交部议叙,自此开始得到了朝廷的重视。次年,钱宝琛以“才具明练,办事安详”保奏顾麟趾升任广信府河口镇同知。在“慎”这方面,顾麟趾深受父亲教诲。《山右谳狱记·自叙》记载:

表1 顾麟趾任职履历表

麟趾不学而仕,先大夫深忧之,每举古之疑难失毫厘谬千里之事,随时训述,以警固陋。又教之曰:“亲民之官,要在‘清、慎、勤’,而慎之尤宜加慎,则断狱其最也。”[6]

在对“慎”的把握上,榆次县“陈敬典被殴身死案”最为典型,案情梗概如下:道光元年(1821年)十月二十四日报陈敬典在榆次县鸣谦镇自己开设的花布店内被殴身死,同时被偷去二十余匹布和钱财等物。死者有三子,长子、次子均不得其欢心,第三子陈文书不孝且嗜赌,却独受陈敬典喜欢,店铺内也只许三子过来。十月二十二日晚,陈敬典被凶手杀害。而当日傍晚,恰好父亲因为没有准备米面给工人,要第三子去镇上买,双方就此发生过口角,加之案发以来陈文书精神恍惚,因此,其兄叔、邻人等都认定陈文书为杀父凶手。陈文书被抓后,也对杀父之情供认不讳。当事之官员也准备以杀父之案定罪。但是,顾麟趾在勘查现场后,发现此案的疑点,即缴获的衣服与案中的衣服不同,没有香火烧痕,坚决不同意草率定案。经过缜密的侦查,最终将真凶抓获归案,避免了一场冤狱发生[7]。根据《大清律例》的规定,凡谋杀父母,凌迟处死[8]。若非顾氏审慎明察,陈文书定成冤死之人,足见办案之“慎”的重要性。

3 文本主要内容

就道光本言之,如该书序言所载,“人心不古,案情百出,避重就轻有之,而畏刑诬服者亦有之”。顾麟趾编成《山右谳狱记》一书,将个人从政审案经验、断案实情、判案方法加以总结,正是当时社会治理的重要反映。如果说“记谳狱事,为服官之戒”,是顾麟趾初始的自我期许,那书中同僚间随处可见的点评、夹注与眉批,或可证实此本作为学习范本的价值所在。故而,道光本对于后来者的资鉴作用,可谓第一大事。至于光绪本,该书首先是由方连轸族侄方培英于光绪乙酉(1885年)从陕西带回,直到光绪二十四年(1898年)才付梓重刊[9]。期间相隔13年之久。之所以在这个时间刊刻,方连轸的说法是:“出守皖中,调首郡司谳局,事繁责重,恒恐弗胜,因出斯编,重付剞劂,冀与僚友共相砥砺,亦后事师前意也。”当然,由于光绪本是木活字本,道光本中所有的夹注、眉批均未予收录。根据方连轸的履历记载,光绪二十三年(1897年)十二月调补安庆府知府,并于次年六月兼理安庐滁和道[10]。此时正值维新变法时期,安徽亦是当时新政推行较积极的地方[11]。刊刻该书的意义,笔者认为其目的除了同僚之间的相互学习之外,可能具有改良司法的意义。至民国时代,王瀣于民国二十二年(1933年)刊刻《山右谳狱记》,在跋语中提及该书刊刻的目的在于“值废止刑讯之世,因念司谳者本以哀矜为心,平恕执法,则此记未为无坏流之助”[12],即推动民国的司法建设。

15 个案件所涉问题,小到家庭矛盾、邻里纠纷,大到偷窃财物、谋财害命,多系民间纠纷,多数人通常先提请当地有关人,以说理的方式解决。其有关人,并不一定是被认为拥有国家授予之司法权能的地方士绅或首领,而往往是当事人之亲族近邻或契约之中人。在“许绳仁掯债不偿一案”中,许绳仁与张以仁选择许佩兰(许绳仁之族侄)做中间人,望其调解双方矛盾,不料许佩兰并非真心实意相助,最终只得上控于官;“造伤因风身死一案”,甲乙发生纠纷,起初通过乡约从中说和得以平息,最终因甲死亡才“惊动”官府。顾麟趾在审理案件时,也十分注重对契约本身的了解,以及与各方的友好协商,诸如乡约之类的社会契约在民众的生活中发挥着不可忽视的重要作用。

以往法制史的研究多注重理论事实的阐述,忽略了办案的实践过程,《山右谳狱记》则大不相同。顾麟趾在断案过程中,注重查验案发地点的实际情况,讲求以事实说话,规定凡盗窃情形,都需查获“赃物”方能定案,常常以案中疑窦之处推翻已有结论。无论是审讯中对当事人的仔细讯问,还是审讯后的理性分析、谨慎推理,其处理得恰如其分。但顾麟趾在面对其他地方官审判案情时所犯错误,也往往选择包庇默许,地方社会治理由此可见一斑。

对《山右谳狱记》文本价值的探讨,需结合山西当地的自然、社会环境加以分析。山西位于黄土高原东部,平原面积小,农业生产条件恶劣,外加交通不便等因素,致使粮价颇高。而清代山西发生的自然灾害,更加对农业生产、商品贸易等造成不利影响,这也直接造成了诸如人口素质低等社会问题,甚至出现买卖妇女等社会现象,这在顾麟趾自叙中提到的“老瓜贼”,及多个案件中出现的“诬奸”情况便可证实。如“阎钧以诬奸逼命上控一案”,在牵涉“养子”问题的同时,引发财产纠纷、继承权问题以至最后的刑事案件,牵涉范围甚广,断案过程复杂,间接地反映了地方社会中一些看似琐碎、实则繁杂的治理难题。当然,透过文本也能一定程度上看到当地社会经济发展状况。农业生产条件差及交通不便等因素,致使山西民众探索新的生存方式。“陈敬典被殴身死一案”等几个案件中涉及的“偷窃布匹”一事,或能窥见当时榆次地区布业经济的发展实况。

4 结语

《山右谳狱记》作为一古籍善本,初刻于清道光年间,清光绪二十四年(1898年)、民国二十二年(1933年)再度刊刻,是反映当时地方社会治理的珍贵史料,也是研究地方区域法制实情不可忽视的历史文本。通过对《山右谳狱记》的整理和研究,将版本学、校勘学知识应用于法制史研究,尽量保留文本真实面貌,还原其刊刻与流布过程,结合实录、地方志和文集,对其中所涉人物、所录案件进行了初步的研究尝试,摆脱了以往对史料的单一搜集和简单利用,对文献整理的基础工作大有裨益。