卢汝弼《边庭四时怨》在日本的经典化

沈儒康

(上海师范大学 人文学院,上海 200030)

唐诗不仅是中华民族的瑰宝,也是整个东亚汉文化圈中的一抹亮色。其中的名篇如《枫桥夜泊》《春江花月夜》在整个东亚范围内得到广泛接受,体现了东亚文化的共性,因而受到学界的重视。晚唐诗人卢汝弼《和李秀才边庭四时怨》(后文简称《边庭四时怨》)亦是唐诗中的名篇,曾在明清时期受到广泛好评。组诗传入日本,在江户时代得到了更广泛的接受,渐成经典,至今依然是日本人较熟知的唐诗作品。

一、卢汝弼与《边庭四时怨》

卢汝弼(?—921年),一作卢弼,字子谐,一作字子诘,范阳(今河北涿州)人,卢纶之孙。关于诗人的姓名,多数诗歌选本中俱作“卢弼”,《全唐诗》则认为“卢弼”是卢汝弼之误。《全唐诗》收其诗八首,其中四首属于《边庭四时怨》组诗。卢汝弼凭借其《边庭四时怨》,在晚唐诗坛颇有影响。《唐才子传》“赵光远”传后附有同时的数位诗人,其中便称:“有孙启、崔珏,同时恣心狂狎,相为唱和,颇陷轻薄,无退让之风。惟卢弼气象稍严,不迁狐惑,如《边庭四时怨》等作,赏音大播,信不偶然。”[1]101可见,卢汝弼(卢弼)的《边庭四时怨》早就因其“气象”受到好评。原诗兹录于下:

春风昨夜到榆关,故国烟花想已残。

少妇不知归不得,朝朝应上望夫山。(《春》)

卢龙塞外草初肥,雁乳平芜晓不飞。

乡国近来音信断,至今犹自着寒衣。(《夏》)

八月霜飞柳半黄,蓬根吹断雁南翔。

陇头流水关山月,泣上龙堆望故乡。(《秋》)

朔风吹雪透刀瘢,饮马长城窟更寒。

半夜火来知有敌,一时齐保贺兰山。(《冬》)[2]

《春》诗从征人视角叙述“榆关”与“故国”的气候差异,足见戍边之遥;又写征人所设想妻子登“望夫山”等待自己归乡的情景,实则是表达了自己无法回乡而令妻子徒然等待的复杂情感。《夏》诗从自然景物的大雁不飞联想到边塞音信断绝的现实,而这又导致征人在暑月没有可穿的夏衣,由景入情、步步深入的表达令读者为之黯然。《秋》诗将蓬根与大雁糅入一句之中,前者是征人在外漂泊、孤独无依的写照,后者则承载了征人对回家的美好愿望,强烈的对比让读者不禁潸然泪下。《冬》诗写边庭夜警,累累伤痕的征人依然奋起守土保国的场景,“一时”写其无先后,“齐”字写其无例外,将士们团结一致、抵御外敌的英雄气概得以表现。四首诗歌皆气象宏大、情景交融,是不可多得的优秀边塞作品。

许多选家都注意到了《边庭四时怨》组诗。五代韦縠《才调集》最早对其完整收录。至明代,诗学理论兴盛、出版行业发达,该组诗常见于各家选本,如高棅《唐诗品汇》收其全部,李攀龙《古今诗删》收春、冬二首,题李攀龙编《唐诗选》收秋、冬二首,曹学佺《石仓历代诗选》亦收其全部。清代收《边庭四时怨》组诗的则有《唐诗别裁集》《网师园唐诗笺》《唐诗笺注》等。

组诗还得到了明清学者的高度赞誉,并引发了对作者世次的讨论。谢榛谓其“颇似太白绝句”[3],胡应麟则称:“卢弼《边庭四时词》,语意新奇,韵格超绝。《品汇》云‘时代不可考’,余谓此盛唐高手无疑。”[4]107明代对唐诗人世次的分辨,往往是在接受了唐诗分期“四唐说”的前提之下进行的。就唐诗的总体风貌而言,初唐、盛唐、中唐、晚唐各不相同。其中受到最大关注和肯定的自然是盛唐诗,晚唐诗则因多格调卑弱之作而受到轻视。但是,作品的风貌与其创作时代并非严格对应,严羽就曾指出:“盛唐人诗,亦有一二滥觞入晚唐者;晚唐人诗,亦有一二可入盛唐者。”[5]《边庭四时怨》正是一组超脱于晚唐的优秀作品,甚至因其似“盛唐”而引起了后人对其作者世次的误判。“卢弼”固为晚唐人,《唐才子传》叙其世次颇详。可惜的是,《唐才子传》全帙在明初供《永乐大典》修撰之后,便在中国逐渐散佚了[6]。若非如此,胡应麟也不会因其作品风格而产生“卢弼”为盛唐诗人的猜想。胡震亨《唐音统签》介绍“卢弼”时则指出了当时的另一派观点:“或云即卢汝弼,《才调集》误失一字。”[7]清代考据盛行,学者吴吴山就《边庭四时怨》的内容和用韵分析,指出:“秋词语意杂乱,且边地榆柳八月尽落,安得霜飞始遍黄耶?冬词结语大佳,但‘山’字出韵,必非初盛人所作。疑有凑误,今改为附录。”[8]《全唐诗》最终在编纂时则将这组诗收入卷六八八卢汝弼下,破除了卢弼与卢汝弼的分歧(《全唐诗》季振宜写本则未作诗人介绍)。

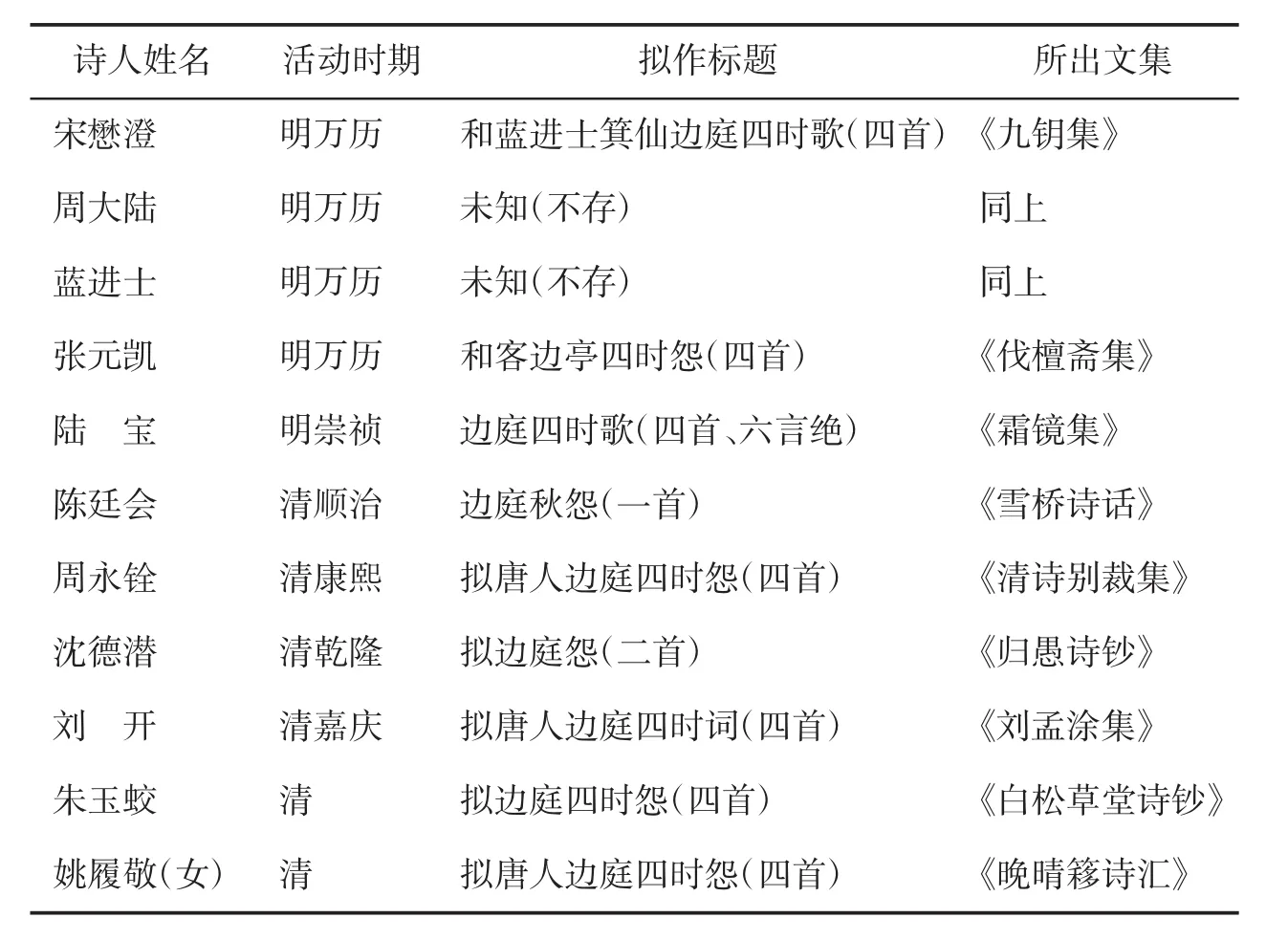

明清两代的诗人也在其创作中对《边庭四时怨》进行仿拟。以笔者检索所见而言(笔者曾在《爱如生基本古籍库》《文渊阁四库全书电子版》以关键词“边庭”检索),明清两代的仿拟情况见表1。

表1 明清两代《边庭四时怨》拟作情况统计

明代著名藏书家宋懋澄(1570—1622年)的《九钥集》中有组诗《和蓝进士箕仙边庭四时歌》四首,又有赤牍《与周大陆三和蓝进士边庭四时歌》两封,可见当时文人中存在着以此为题进行唱和的活动。蓝进士,赤牍中又称“蓝痴”,未详其人。宋懋澄诗如下:

春风漠漠度王庭,长白山头冻不青。

无奈河桥杨柳色,先来笛里怨飘零。(其一)

青海条支路半谙,日蒸苜蓿气如酣。

夜深明月生凉露,却喜单于欲向南。(其二)

健马良弓出短垣,酒酣超距汗龙弁。

年来虏骑天生怯,惟有飞鸿度贺兰。(其三)

打帐归来月未收,青骢坐拥紫貂裘。

血中夺得胡儿妇,今夜深闺梦不投。(其四)[9]

宋作可谓是全然颠覆了卢作的原意。卢作主要描写边庭恶劣的环境与残酷的战争对征人的摧残,诗中所强调战争的目的是“保贺兰山”。宋作中提到战争的发动是由于“单于欲向南”,但是诗中的征人闻战则“喜”,对己方军队的武力抱有极大的信心,丝毫不担心虏骑的侵扰,甚至还希望能够追击敌人,从而俘获“胡儿妇”。宋作中征人渴望建功立业的豪情壮志,正是明代文人内心所向往的。也正因此,宋懋澄与友人改掉了卢作诗题中的“怨”字,将之命名为《边庭四时歌》。

沈德潜(1673—1769年)编《清诗别裁集》,选入清人周永铨的《拟唐人边庭四时怨》四首,并作评语。其诗与评如下:

望断阳和到雪山,故园花月梦刀环。

汉家雨露提封外,春色遥应度玉关。(其一)

(评:翻王之涣“黄河远上”篇意,何等温厚。)

草生边地夏初回,暑雨刀耕白漠开。

愁杀赤亭飞鸟断,行人何事火山来。(其二)

昨夜西风入戍楼,前军移帐急防秋。

阴山猎火龙沙月,同照征夫出塞愁。(其三)

万堡云迷朔气凝,雪深马足失超腾。

浑脱(驼)终岁防飞渡,况复黄河十月冰。(其四)

(评:见边防之宜急也。视卢弼原辞四章,几欲突过。)[10]

沈德潜认为周诗不下卢汝弼原作,并对其一作了“温厚”的评语。细读周诗,会发现其所描写的重心在于边地之苦,而较少有对征人思乡念家的直接刻画。即便有,也仅是概之以“梦”“愁”,不像卢汝弼直接描写登望夫山的少妇或者因思乡而哭泣的征人。周诗的情感表达十分克制,但其对于边地的描写却显得格外真实。尤其是其四写边地之冬景,浓云蔽日,大雪连天,战马都难以奔腾,可见环境之恶劣;但敌人终年都可能乘着“浑脱”渡河来犯,更何况此时河水冰封,敌人可直接踏冰来袭。

沈德潜不仅评选《边庭四时怨》及其拟作,他自己也仿作过两首《拟边庭怨》,诗见《归愚诗钞》卷一古乐府:

永定河边冰欲开,怀乡高上赫连台。

凌空试问南飞雁,带得家园春色来。(其一)

秋风动地卷蓬蒿,凉月光中看宝刀。

邻帐胡笳吹不断,肯容归梦度临洮。(其二)[11]

从诗的内容可以判断这两篇分别描写的是春与秋。其一翻卢汝弼原作诗意,而将时间定格在了春季。征人登高而望乡,与卢作中征妇登“望夫山”而思念征人相呼应。读者从沈作中虽然不能直接见到征妇形象,但会自然而然地产生联想,从而丰富诗作的内容。其二化用岑参“边城夜夜多愁梦,向月胡笳谁喜闻”(《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》)句意,只言笳声扰梦,见边庭之不堪久戍,而思乡厌战在言外。沈德潜的拟作亦可用“温厚”概括,其情感表达不直露,注重侧面描写,这与其诗学主张相符。

综上可知,《边庭四时怨》作为一组气象宏大、情景交融,风格近似盛唐的优秀边塞作品,在明清两代颇有名气。学者对其高度赞誉,诗人们对其进行仿拟。这些拟作与原诗相比,情感表达更间接更克制,明显受到了儒家诗教观念的影响。可惜的是《边庭四时怨》未被选入通俗选本《唐诗三百首》,未能得到这一推广的《边庭四时怨》在今日已少有人知。

二、《边庭四时怨》在日本的接受与经典化

而在日本,情形稍有不同。2017年日本NHK曾以广播节目并杂志的形式出版了《日本人が愛した詩の世界 『唐詩選』編》一书,该书从《唐诗选》中遴选了53位诗人的107篇作品,其中便有《边庭四时怨》[12],可见该组诗在当代日本依然受到读者的欢迎。其实,《边庭四时怨》早在江户中期便已在日本被广泛传播与接受,并逐渐完成了在日本的经典化建构。

(一)对《边庭四时怨》的仿拟

日本江户中期盛行木门与徂徕派学说,两派都推崇唐诗。尤其是以荻生徂徕(1666—1728年)为首的徂徕派,推尊“前后七子”,号称“诗必开、天”,由此将题李攀龙编《唐诗选》抬到了前所未见的地位。徂徕派著名学者服部南郭(1683—1759年)亲自校订了《唐诗选》,并称:“初学熟沧溟选,乃后稍稍就诸家读焉,则左右取之无不逢其原。诸家则《沧浪诗话》《品汇》《正声》、弇州《卮言》、元瑞《诗薮》,此其杰然者,亦不可不读焉。”[13]得益于此,收录于《唐诗选》《品汇》诸书的《边庭四时怨》在日本得以广泛传播。不少诗人接触到《边庭四时怨》后还对此展开了仿拟,此种情况又以徂徕派诗人为盛。

徂徕弟子石岛筑波(1704—1754年)有拟作《边庭四时怨》,其诗如下:

暮度交河冰未开,相逢猎骑并镳回。

不知何处梅花落,笛里还疑春色来。(其一)

六月栖栖在朔陲,烟尘犹自滞归期。

云形似动奇峰色,正是乡关着绤时。(其二)

黄榆霜落已秋风,遥望关山明月中。

偶有寄衣家信至,开筐一半泪痕红。(其三)

雨雪飘飘卷战袍,鞍头手冻失弓刀。

酡酥倾尽人难醉,更见寒光缩马毛。(其四)[14]

其一写征人冬暮归营,只因闻得《梅花落》曲而疑春之将至。面对塞外长期的冰雪,征人对季节变化的感知不再敏锐,足见其戍边之久。其二写征人六月留滞边塞,望着天边的云朵想念在家乡“着绤”避暑的日子。其三则敏锐地捕捉到了征人收到带泪痕的寒衣这一画面,刻画细腻,令人动容。其四写征人在寒冬饮酒取暖,但却因战事而未敢真正放松。江村北海《日本诗史》说筑波的诗“往往神气轩翥,笔端活动。若济以精细,则可为词坛旌门。惜乎其人轻躁,下笔亦复疏率耳”[15]卷四,20a,但从这组诗来看,他也有精细的刻画,并非一概的疏率。

初学徂徕,后倡折衷,编纂有《唐诗集注》的宇野明霞(1698—1745年),也作有《拟边庭四时怨》:

三月长安花已飘,平芜霜白日萧条。

中原万里春风意,也道关山路自遥。(其一)

南天日望夏云生,北地偏知夜易明。

梦里且寻乡国路,楼头处处角声惊。(其二)

塞外秋高杀气新,胡烽日日报烟尘。

闺中不见边愁切,唯觉寒衣更促人。(其三)

辕门暮向朔风开,风卷旌旗朔雪回。

忽怪前军金鼓绝,又言胡骑几群来。(其四)[16]

江村北海《日本诗史》称“其诗纪律精详,一字不苟下,遂能以此建旗鼓于一方。盖亦词坛雄。……惜乎资性褊窄,规模甚隘,其诗亦得之苦思力索,是以规度合而变化不足,声调匀而神气离”[15]卷三,22a。明霞的这组绝句格律严整,用辞老练,句中依稀能见唐诗痕迹,如第四首一二句化自岑参的“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”(《白雪歌送武判官归京》)。其一、其三试图展现“长安”与“平芜”、“塞外”与“闺中”的对比,但描述笼统,缺少“神气”。反倒是其二写征人夜里做梦返乡一事,刻画细腻,令人动容。夏季昼长夜短,征人梦中的美好本就不长,却还要被号角声惊扰。

曾师事明霞,并著有《唐诗批注》的芥川丹邱(1710—1785年),也有《边庭四时怨》:

塞上春来音信稀,征人十万着寒衣。

胡天三月犹留雪,不识长安花已飞。(《春》)

炎天白日照关榆,沙上连营征旆孤。

金甲难堪征战苦,将军犹拟逆单于。(《夏》)

平沙落日望烽烟,骄虏乘秋复入边。

戍客不如青海雁,年年飞向故园天。(《秋》)

半夜追胡出玉关,海风吹雪满阴山。

大寒坠指雕弓折,路绝千军不可还。(《冬》)[17]

丹邱这组绝句描写征人在战争面前的无奈,场面宏阔,较其师明霞更有表现力。《春》诗写塞上春来之迟,征人戍边之远。《夏》诗写夏日接连交兵,征人的铠甲都已难堪使用,但双方将领俱无罢兵之意。《秋》诗写胡骑寇边,征人依旧没有回乡的机会,只能对着大雁徒然羡慕。《冬》诗描述冬夜的一场战斗,面对风沙、雨雪、严寒和敌人,征人没有退路,只能一往直前。丹邱在仿拟时倾向于客观而直接的描述,情感的表达不如卢汝弼那么细腻,却别有一种讽刺战争的意味。另有一点需指出,《冬》诗中的“坠指”一词源出唐陈标《饮马长城窟》“浴谷气寒愁坠指,断崖冰滑恐伤神”一联,此诗为《唐诗品汇》所选,但这一用法在中国十分罕见,由此可见丹邱阅读唐诗之细致。

南郭弟子新井沧州(1714—1792年)有一篇《边城春词》:

日忆天涯万里家,春来归梦落胡笳。

堪闻帝里花如雪,却是燕山雪作花。[18]

将唐人边塞诗中常见的“万里”“胡笳”等词汇熔铸一体,通过“帝里”和“燕山”的对比来表现主旨,这种手法在唐人边塞诗中十分常见。与沧州同时,曾从明霞学的龙草庐(1714—1792年)的《边庭春词》亦使用了对比,其诗为:

边庭春色不堪看,三月天山白雪寒。

昨夜始传鸿雁字,烟花今已满长安。”[19]

又有山井景贯(1708—1795年)《青霞稿》中有《边庭春怨》一首:

报道故园花鸟残,相思万里梦中看。

分明柳絮池头月,照破天山雪后寒。[20]

其首句翻自卢汝弼原句“故国烟花想已残”,全篇诗意又颇似李益的《从军北征》。其他还有武田梅龙(1716—1766年)的《边庭春》、薮孤山(1735—1806年)的《边庭四时怨得春》、塚田大峰(1745—1812年)的《边庭四时词》、高木成孟(1790—1838年)的《边庭四时怨》等。薮孤山的拟作从题目来看属于分题作品。所谓“分题”是指诗人聚会分探题目而赋诗,亦称探题。分题诗在诗人宴会赋诗中扮演了非常重要的角色,《边庭四时怨》能进入诗人的分题,可见其影响之广。

除了在内容上进行仿拟,江户诗人还尝试了在内容上进行延伸。卢汝弼《春》诗描写了征人想象中的少妇望夫场景,某种意义上也有闺怨诗之义。日本诗人在接受学习《边庭四时怨》时,也有完全从闺怨意义入手进行仿写的,如日下生驹(1712—1752年)的《四时闺怨》:

莺花此地自无涯,难向边庭万里移。

起见窗前杨柳色,青青不异别郎时。(《春》)

庭树阴森雨亦斑,子规何处数声间。

不知能到龙堆否,啼向汉营人自还。(《夏》)

君去琵琶不复弹,萧条唯是倚栏干。

尺书何滞三秋久,天外冥鸿掩泪看。(《秋》)

日日相思岁几过,岂图一别若山河。

妾心长似寒松色,徒恐风霜塞上多。(《冬》)[21]

他的这组诗与卢汝弼原诗一一呼应,合看二人作品便如同看到了同一季节中的闺中少妇与塞上征人:青青不异别郎时——朝朝应上望夫山;不知能到龙堆否——乡国近来音信断;天外冥鸿掩泪看——蓬根吹断雁南翔;徒恐风霜塞上多——朔风吹雪透刀瘢。这显然是受到卢汝弼原诗影响后创作的衍生性作品。

(二)对《边庭四时怨》的评注

江户诗人除了对《边庭四时怨》展开仿拟外,还积极对其进行分析与评注。大江玄圃(1729—1794年)编纂《盛唐诗格》,试图逐字逐句地将唐诗的法准予以归纳。他从《边庭四时怨》中提炼出四条诗格,分别如下:

一字格凡一十条

一时 卢弼 半夜火来知有敌,一时齐保贺兰山。

知字格凡六条

知有 卢弼(再出) 半夜火来知有敌,一时齐保贺兰山。

应、当、正字格凡一十四条

应上 卢弼 小妇不知归未得,朝朝应上望夫山。

今、昨、昔字格凡七条

至今 卢弼 乡国近来音信断,至今犹自着寒衣。[22]963、966

此四条分别是对“一”“知”“应”“今”四字的运用,差可视为玄圃对唐诗虚字字眼的把握。“一时”在诗中展现反应之整齐迅捷,“知有”在诗歌中能够表示递进关系,“应上”则表明是一种设想,“至今”等词则可展现诗歌中的今昔对比。《盛唐诗格》是一部写给初学者的读物,所以重点并未放在对诗歌的诠释上,而是对一些具体而微的作诗思路予以点拨。

评注则分为两种,一类是汉字注,一类是和文注。前者有入江南溟(1682—1769年)的《唐诗句解》、宇野明霞等的《唐诗集注》、释显常(1719—1801年)的《唐诗解颐》、千叶芸阁(1727—1792年)的《唐诗选掌故》等。后者则以服部南郭的《唐诗选国字解》为主要代表。

南溟句解,不仅有对诗歌脉络的串讲,如其注《秋》诗首句曰“边地秋早”,注次句曰“二句说秋色”;还有对诗中典故、词汇的解释,如其注“关山月”为“别离曲”等;更有对诗意的具体理解,如其注“陇头流水”曰:“《陇水歌》曰:陇头流水,鸣声呜咽。则水声如咽,所以征人悲之也。”注“望故乡”曰:“言当此时闻《陇水歌》《关山曲》,岂可堪乎?不觉挥泪上龙堆望故乡耳。”注“一时”曰:“悉一军出,无后时者,故曰一时。”注“贺兰山”曰:“盖先是取贺兰山,今夜风雪中,胡人袭而夺之,故保护。又言征人苦战。”[23]南溟对诗意的解说,既有继承自中国学者的部分(谓“陇头流水关山月”为二曲而非二景),又有其独出机杼的部分。尤其是他把《冬》诗争夺贺兰山一事演绎成了与敌人的一场拉锯战,双方征战不休,更见戍边之苦。

明霞等人的集注,主要是注解《秋》《冬》二诗中语典的出处,如其注“霜飞”出自张协《七命》之“风厉霜飞”,“雁南翔”出自魏文帝诗“群燕辞归雁南翔”[24]卷七,65a。还汇集了明人对作品的点评,谢榛、胡应麟的评语都收录其中。并附记了《春》《夏》二诗,但并未对此作注。释显常亦参与了《唐诗集注》的编写,之后他又编纂了《唐诗解颐》。《唐诗解颐》一书注解颇简,对《秋》《冬》二诗只注了曲名、地名。《唐诗选掌故》一书与《唐诗解颐》相类,以注词汇、典故的出处为主。

至于和文注本,往往大同小异,只是将诗歌译成和文,方便日本读者理解。在译介的过程中,偶尔也会稍加修饰,使句意更加通畅。如《唐诗选国字解》注解《冬》诗“一时齐保贺兰山”称:“大勢の者が一時に斉しく出て、賀蘭山を敵に取られぬやうに、大切に守りて居る。”[25](笔者译:众人齐头并进,严守贺兰山,不让敌人夺取)与原诗相比,和训增加了程度副词以表现征人保卫贺兰山的决心,更显征人的英雄气概。

(三)对《边庭四时怨》的其他接受行为

江户后期学者津阪东阳(1757—1825年)反对徂徕派的一味模仿,但他依然尊尚唐诗,对《边庭四时怨》亦十分欣赏,其所辑《绝句类选》《唐诗百绝》俱收录之。《绝句类选》不仅收卢汝弼原诗四首(此书斋藤拙堂有评本,其评语称:首首意凄婉而语雄浑),还收了清代周永铨的一首《边庭四时怨》(即前文周永铨拟作的第三首)[26]。《唐诗百绝》宽政年间刊,虽只收录《秋》诗,但这是受制于百首的体量。《唐诗百绝》一书据松宇老人所言:“盖效小仓式纸,以百首为限,授之童生,以为初学入诗之门。又制诗牌,效和歌之式,供其戏玩以副之。”[27]日本的歌牌(かるた)游戏历史悠久,牌上原本是印《小仓百人一首》中的和歌,但东阳却自选唐绝句百首,做成诗牌供童生戏玩。可以想见,读手以唐音诵读《唐诗百绝》中的诗歌,比赛的双方童生则根据听到的诗句飞快地抢到印有该诗下句的诗牌,在这样的活动中,参与者会迅速熟悉唐音、唐诗。

总体而言,江户诗人对《边庭四时怨》的接受既在具体的遣词炼字、句法结构方面,这在他们的汉诗创作中亦有体现,即存在着大量对唐诗作品中物象、字词的袭用;又在诗歌意象运用方面,他们擅长以联想的方式将单一物象转变为具体画面,正是这种对诗歌意象敏锐的感知力,让他们在汉诗创作中时常能通过细节场景的营造来打动人心。除此以外,《边庭四时怨》还进入了江户时代日本人的社交与游戏活动中,诗人以之探题赋诗,童生以之抢牌嬉戏。以上种种,足见《边庭四时怨》在日本江户时代影响之深远。

三、《边庭四时怨》在日本被广泛接受的原因

(一)《边庭四时怨》与日本传统审美相契

《边庭四时怨》能够在日本取得如此影响,这同其自身特质与日本传统审美的契合有着密切的关系。

形式方面,以四季为题的《边庭四时怨》与日本读者敏锐的季节感契合。以季节立意来进行文学创作在日本十分常见,早在平安时代,弘法大师《文境秘府论》在论作文立意时就指出:“所说景物必须好似四时者。春夏秋冬气色,随时立意。”[28]日本文学中的和歌、俳句中多有季节元素的存在。和歌中的四季歌占比极大,《小仓百人一首》中有32首四季歌,《古今和歌集》《新古今和歌集》中都专设有“春歌”“夏歌”“秋歌”“冬歌”的类别。俳句的构成中则有“季语”,这是传统俳句不可或缺的三大要素之一。可见,日本人确乎有着异常敏锐的季节感,他们的文学中亦存在大量与季节时序相关的形式特征。因此,当他们阅读唐诗时,必然会对其中同样对季节感予以关注的作品产生极大的认同。

在江户时代的日本汉诗创作中,明确以某地之四季为题的作品还有许多。不仅是边塞和闺中,繁华的都市与冷清的宫廷也都进入诗人的笔下。荻生徂徕《东都四时乐》,太宰春台(1680—1747年)《平安四时乐》,服部南郭、入江南溟《东都四时歌》,安达清河(1726—1792年)《分赋六宫四时怨得冬》,薮孤山《江都四时乐得夏》,大竹东海(1733—1801年)《东都四时乐》《和泽季功闺中四时怨》等作品便是明证。

内容方面,《边庭四时怨》所体现的美感与日本“物哀”美的意识相符。日本文学很早便有“哀”之美的理念,其内容随着时间的推移而丰富,最终形成了“物哀”的形态。叶渭渠先生归纳“物哀”的特征,认为“物哀是客观的对象(物)与主观感情(哀)一致而产生的一种美的情趣,是以对客体抱有一种朴素而深厚感情的态度为基础。在这个基础上主体所表露出来的内在心绪是非常静寂的,它交杂着哀伤、怜悯、同情、共鸣、爱怜等种种感动的成分”[29]。《边庭四时怨》所描画的场景中,征人怀着思亲念家的心情,或触到自故乡吹来的春风,或看到被秋风吹断的蓬根,或听到如泣如诉的笛声,因而被感动。这种感动中夹杂着对生命的哀、对身世的悯、对亲人的怜、对家国的爱。但征人表露出来的心绪却又是寂静的,他只是默默地想,轻轻地哭。这正是日本读者普遍追寻的艺术趣味,也符合日本民族共同的审美意识。

在日本诗人对《边庭四时怨》的拟作中,亦能感受到这种“物哀”之美。“偶有寄衣家信至,开筐一半泪痕红”,征人面对这一筐寒衣,不能不发出一声“哀(あわれ)”的咏叹。“梦里且寻乡国路,楼头处处角声惊”,征人对这惊扰乡梦的角声,亦只能发出一声“哀(あわれ)”的咏叹。这与中国明清时期的拟作,尤其是“温柔敦厚”诗教观影响下的拟作,在情感表现的侧重点上是全然不同的。

(二)《边庭四时怨》与江户诗学风潮相契

《边庭四时怨》在日本江户中期得到广泛的传播与接受,还与当时的诗学风潮有关。江户中期,日本的官学依然是朱子学,但其地位已然松动,徂徕派迅速发展并兴盛一时。徂徕派在诗学上推尊明代复古派之说,号称“文必秦汉,诗必开、天”,唐诗尤其是盛唐诗成为时人崇尚、模仿的对象。《唐诗选》作为荻生徂徕晚年指定的教材,翻刻不断,流传甚广,是当时学习唐诗的必读书目。其中所选之《边庭四时怨》,作为被明代复古派认可具有盛唐气象的唐诗,自然得到了徂徕派及受徂徕派观点影响的儒者的青睐。

徂徕派的主要诗学观点有二:尚格调与主情说。前者继承自明代复古派,推盛唐诗为格调上最可师法者,后者则同荻生徂徕的经学思想相关。与朱子学长期对“人欲”进行压制不同,荻生徂徕认为:“所谓人欲者,即性之欲也,即好恶之本心也。味其文意,唯言礼乐以节耳目口腹之欲而平其好恶而已,初非求人欲净尽也。”[30]35a在诗歌创作上,他持主情说:“夫诗,情语也。喜怒哀乐郁乎中而发乎外,虽累百千语,其气不能平,于是不得已而咨嗟之,咏叹之,歌乎口,舞乎手,片言只语,其气乃泄,吾情可以畅。”[31]卷二十五,5a-5b

《边庭四时怨》格调之高、情感之真,得到了中国学者较为普遍的肯定。作者因边地触物兴感,又通过剪裁与审美加工择取了合适的表意之象进入诗中。读者通过对意象的理解,能够很好地还原出边地的情境,从而体验征人的复杂情感。情感是没有国界的,诗歌中征人那种包含着对亲人的思念、对家国的热爱、对战争的厌恶、对生命的隐忧的复杂情感,同样让日本读者为之动容。尤其是接受了徂徕思想的诗人,他们不仅通过阅读唐诗来感受古人的情志,也以拟作的形式来接近古人。蒋洪生指出,徂徕派“写作汉诗的目的之一,就是与古道圣贤达成一种文学、文化和人格上的认同,从而培养自己的醇健之志、浩然之气和高尚人格”[32]。前文所列江户时代日本诗人对《边庭四时怨》的拟作,不仅是“字摹句拟”地追求格调,也是对原诗所表达情感的一种复现,这有助于他们学习体会“古道圣贤”的情志。

(三)盛唐诗对《边庭四时怨》传播的影响

不仅如此,《边庭四时怨》在不少书籍中均被列入了盛唐作品之列,而盛唐诗在江户时期可谓是处于独尊地位,这对作品的传播与接受也起到了不小的助力。

前文已述,明代胡应麟在缺乏文献证据的情况下,就《边庭四时怨》的语意韵格判断其作者为“盛唐人无疑”。这一观点随着《诗薮》的刊行,在明代颇具影响。据考,《诗薮》刊刻时间在万历十八年(1590)王世贞卒前[33]。《唐诗选》版本甚多,现存版本可考最早、1593年梓行的蒋一葵笺释本便在“卢弼”名下注:“郝继先谓与李光远同时,胡元瑞直作盛唐。”[34]除记载胡应麟的观点外,它还记载了郝继先的观点。郝继先即元代学者郝天挺,他曾注《唐诗鼓吹》一书,在“卢弼”条下注有“与李光远同时,有诗名”[35]卷八,10b之语。唐代有多位李光远,然俱非诗人,郝说并不能很好地帮助明人确定卢汝弼的世次。

按《卮林》“搜唐书中二名之相袭者”,有“二李光远,一大师孙、元德子,一开元中馆陶令,因旱暴卒,见《广异记》”[36]。前者属陇西李氏姑臧房一脉,后者则为县令,此二人俱无诗名。又中唐名将李光颜者,字光远,亦无诗名,且不以字行。窃疑此“李光远”乃“赵光远”之误。郝氏注《唐诗鼓吹》“崔珏”称:“与赵光远一时,工诗。”[35]卷十,17a“崔珏”与“卢弼”在《唐才子传》中俱附于“赵光远”传后。《唐才子传》据书前作者之引可知成书于“有元大德甲辰”[1]2,即1304年。据李天保考证,郝注《唐诗鼓吹》的最早刊本为至大元年(1308)浙省儒司刻本,但其内容的完成时间不会晚于大德七年(1303)[37]。二者成书几乎同时,其所参考之简编史集当有相通之处,而致有“赵”“李”之别,则其中当有误记者。唐无诗人“李光远”,郝注之说恐误。

相比郝注之说,胡应麟“直作盛唐”的观点显然更易被接受。明代书商刻书有将诗人爵里按初唐、盛唐、中唐、晚唐分期罗列的习惯,为方便计,部分《唐诗选》版本与《唐诗选》的衍生版本径将“卢弼”置于盛唐,如王穉登参评本和《唐诗训解》。这些选本与《诗薮》也都传入了日本,成为日本学者“不可不读”之书。在此影响下,一些江户学者接受了“卢弼”为盛唐诗人的说法。而在中国,以“前后七子”为首的复古派并未长期占据文坛;《唐诗选》虽在晚明清初风行天下,但其地位也逐渐动摇。学者对“卢弼”的世次问题仍抱有谨慎的态度。唐汝询《唐诗解》依然将“卢弼”置于“有姓氏无字里世次者”[38]。胡震亨《唐音统签》“卢弼”的小传中则记载了当时人的另一种观点,即“卢弼”是卢汝弼之误。胡震亨记载的这一说法到《全唐诗》中又进一步发展为“卢汝弼,《才调集》作卢弼”。且彼时四库馆臣将《唐诗选》判为伪撰,“卢弼”为盛唐人的说法便渐渐淡出了清代学者的视线。

《唐诗选》及其衍生版本《唐诗训解》在日本江户前中期影响尤广,翻刻不断。荻生徂徕在《与平子和》书信中称:“数十年前,宿学老儒,尊信《三体诗》《古文真宝》,至与四书五经并矣。……近来渐觉其非,而以《唐诗训解》代之。”[31]卷二十二,10b到其晚年,又因认识到《唐诗训解》非李攀龙原选而推崇《唐诗选》。其弟子服部南郭为之校订,并作了《唐诗选国字解》。据考,《唐诗选》重印次数多达二十,印数近十万部[39],至今仍是日本学习唐诗的入门读物。《唐诗选》在日本也派生出了许多版本,它们多直接承袭自蒋、王等中国注本。千叶芸阁于明和五年(1768)刊行《唐诗选掌故》,在“诗人世次爵里”表中将“卢弼”置于盛唐,称:“《品汇》爵里阙。郝继先谓与李光远同时,胡元瑞直作盛唐。”[40]同时的户崎允明(1724—1806年)《笺注唐诗选》,也将“卢弼”置于盛唐[41]。也有不同的情况,如《唐诗集注》置“卢弼”于“有姓氏无爵里者”[24]爵里,12b,《唐诗解颐》将诗人分为初、盛、中、晚、杂五类而“卢弼”入杂类[42]。需要指出的是,后两者由文林轩梓行,前两者由嵩山房梓行。相对而言,文林轩版本种类明显较嵩山房为少,长期处于弱势[43]。

不仅选本存在这样的情况,诗话作品亦然。大江玄圃编纂《盛唐诗格》,欲只从盛唐人中选诗,因此对多名世次不详的诗人进行了考证,如张旭、薛维翰、崔惠童、冷朝光等。而据其凡例称:“如王烈、张敬忠、张谔、卢弼四家,及《才调》《芦中》之二集亡名氏者,佥沧溟《古今诗删》中列于盛唐诗人之末,故今收以次第之。”[22]960可见对于“卢弼”的世次,他还是倾向于盛唐的。《盛唐诗格》是玄圃“诵肄之余,捃摭撷将”而成的一部指导初学者创作汉诗的著作。其在成书后由纪益宣校对,益宣盛赞其为“诗学者帐中秘,不可一日无也”。玄圃与益宣都是颇有名气的学者,却一致认为“卢弼”为盛唐人。由此,大抵可以想见彼时日本学者中存在较多的人认可“卢弼”为盛唐诗人的观点。甚至于,昭和四年(1929)发行的简野道明《唐诗选详说》也只是有所怀疑,称:“盧弼、傳は詳ならず(盛唐)。胡元瑞が盛唐の人と斷定して居るのは、臆説たるに過きない。”(笔者译:卢弼,传记不详(盛唐)。胡元瑞推断其为盛唐人,但这个推断不过是臆说罢了)且他在“解题”中依然沿旧将“卢弼”列入盛唐[44]。可见《边庭四时怨》作者被认为是盛唐人的观点在日本江户时期多有流传,“盛唐诗”的标签让日本读者更多地关注到了这一组诗。而组诗如前所述,确实展现了盛唐格调,于是逐渐被确立为一体盛唐诗的典范而受到欢迎。

结语

以上,笔者简单地梳理了晚唐诗人卢汝弼的《边庭四时怨》组诗自诞生后,在中日两国被接受的两条支线。《边庭四时怨》在中国已得到了学者与诗人的认可,在其随选本传入日本后,又受到了日本学者与诗人的欢迎。在日本,学者对其进行注释、评价、翻译,诗人对其从内容与形式上进行仿拟,乃至诗人的社交行为与儿童的游戏活动中,亦有《边庭四时怨》的身影。日本对其之接受可谓盛矣,其原因至少有以下三点:(1)《边庭四时怨》以四季为题的形式契合日本读者敏锐的季节感;(2)《边庭四时怨》所描绘的内容具有日本“物哀”美的典型特征;(3)江户中期日本诗坛崇尚盛唐诗,而《边庭四时怨》恰好具有盛唐诗主情、尚格的特征,甚至一些书籍中把它当成盛唐诗,这进一步助推了《边庭四时怨》在日本的经典化。