甘肃河西干旱区半固定沙丘地治沙造林技术研究

王其光

(武威市凉州区林业和草原局,甘肃 武威 733000)

1 引言

甘肃省是中国沙漠分布面积较大且荒漠化危害严重的省份之一。全省有沙化土地1217万hm2,占全省土地总面积的28.6%,涉及8个市(州)24个县区[14]。其中河西走廊有沙漠面积404.52万hm2[6]。从20世纪70年代开始,河西走廊沙区进行大面积人工固沙造林建设,主要采用的技术为粘土沙障+梭梭的固沙模式[1~4]。进入80年代中后期因单一模式的梭梭人工林面积出现衰败,人工生态林系统进入衰退状态[6]。为解决这一问题,采取多种措施,如沙障逐步改为草沙障,树种优化为梭梭、花棒、沙拐枣,并采取块状或隔行混交,造林株行距为2 m×3 m、2 m×4 m(沙障方格2 m×2 m,植苗按“品字型”栽植),密度依据年降水量调整为1260~1665株/hm2[1~7]。由于各地在治理沙化土地中,设置沙障多采取“一封到顶”(迎风坡全设置草方格,背风坡设竖式草障)形式;沙障材料用麦草、稻草、玉米秸秆等;选用苗木大多单一,种苗质量不高,栽植技术多采用挖穴栽植,不仅固沙造林成本高,造林质量不高,需连年补植补栽,影响固沙成效。本文以凉州区半固地沙丘治沙造林技术为例,结合当地自然特点,对此做了一些探索研究。

2 试验区自然概况

试验区位于武威市凉州区八十里大沙荣生路南侧的半固定沙丘地,属腾格里大沙漠的西南缘。海拔1500 m,多年平均气温7.9 ℃,有效积温3646 ℃,年日照时数3100 h,年降水量130 mm,多集中在8~10月份,占全年降水的60%,年蒸发量2063.5 mm,无霜期158 d,极端最高气温38.5 ℃,极端最低气温-29.5 ℃。主风方向为西北风,年均风速3.7 m/s,年沙尘暴次数2~3次。多发生春季干旱和夏伏干旱[15]。沙丘类型为新月形沙垄,丘高6~8 m,丘盆比5∶1。沙丘沙粒物组成为细沙。天然植被为沙蒿、沙米、白刺、冰草、芦苇等,主要分布在沙丘中下部及丘间地,呈团状不均匀分布,平均盖度13%~15%。

3 试验材料和方法

3.1 沙障材料、类型及设置方法

选用稻草作压沙沙障材料,稻草规格为秸秆干燥、无变色、无发霉、长度70 cm以上。在沙丘迎风坡中段设置草把型、一字型、直角型、方格型等4种类型半隐蔽式沙障[2~4](一字型、直角型草障在当地生产上俗称“一把草”),即:①草把障:用细绳将稻草捆绑成长约40~45 cm、粗约15 cm草把,竖直栽入沙面,深约25 cm;②双眉式一字型障:在沙丘迎风坡上与主风方向垂直,水平开挖长约70 cm、上口宽25 cm、深20 cm的横向小沟,将稻草(用量约0.44 kg)根端向着迎风面,横着均匀不间断摊铺在小沟上,用铁锨铲沙压在横铺稻草的中线上,压沙厚度约20 cm,并用单脚前后移动踩实,使稻草两端对称翘起,再用铁锨从翘起的草障两边刮沙淤起与沙面垂直,翘起的草障高出沙面15~25 cm,如同在沙面上埋了一个“U”型双眉式草障,草障孔隙度20%~30%[8,9,13];③双眉式直角型障:设置方法类似于一字型障,横竖两条障边紧密相接,形成草方格沙障的一个角,直角沙障边长均为70 cm,障口朝东南方,每个沙障用草量0.88 kg;④双眉式方格障[7~10]:在沙丘迎风坡上与主风方向垂直,按2m×2m方格划线,开沟设置双眉式方格沙障,每米沙障用草量约0.63 kg。

选择相邻3个迎风坡面积≥0.2hm2(斜坡长≥50m)的大沙丘,在每个沙丘迎风坡中段沙坡上与主风向垂直,按草把障、一字型障、直角障造林株行距2 m×3 m,方格式障造林株行距2 m×4 m的标准,在坡面上画12列2 m×3 m网格线和6列2 m×2 m网格线。2 m×3 m网格线交点为草把障、一字型、直角型障的设障点,加对照试验,12列网格按三列为一种沙障类型试验单元,划成4个试验单元;2 m×2 m网格线为方格型障设置线,6列方格划成为1个试验单元。共设置了5个试验单元。每个试验单元供试3种苗木(草方格两列栽1种苗木,株行距2 m×4 m;其他沙障一列栽1种苗,株行距2 m×3 m。1种苗栽20~25株)。3个沙丘设成3组重复试验。为消除沙丘迎风坡坡面风蚀危害的水平差异,每个沙丘上设置的5种试验造林单元采取编号,随机布设试验。4种沙障设置时间:2018年10月下旬(沙丘封冻前)。

3.2 植苗造林树种选择和布设方法

造林树种为梭梭、花棒、沙拐枣。苗木规格:梭梭为一年生本地苗,地径≥0.3 cm,苗高≥50 cm,主根长≥30 cm;花棒、沙拐枣为一年生本地苗,地径≥0.4 cm,苗高≥60 cm,主根长≥30 cm。苗木鲜活,生长健壮,根系较好,无病虫危害,无机械损伤的合格苗。栽苗时统一按留苗基部干长35 cm,短截苗梢。

在每个试验造林单元内,以列为单位,先用铁锨铲去种植点表层干沙,后用钻头直径4~5 cm手提便携式打孔机钻孔(孔深约35 cm,通过左右或前后摇动打孔枪杆,形成一个椭圆形的孔口,孔口长径6~8 cm),再用“长柄植苗钳子”(柄长50 cm,每个钳头焊接厚4mm,边长为2 cm、3 cm,夹角45°的平行四边形金属片,对称的两块金属片中央压一个纵向开口宽0.4 cm的小凹槽,便于夹住苗根前端)植苗。前3种沙障试验造林单元内各栽植一列梭梭、花棒、沙拐枣,草方格沙障每两列按品字型栽植一个树种。苗木栽种位置:草把型、一字型沙障在障后正下风向约30 cm处,直角障、方格障(西北角)在障角内栽种苗木,距两边沙障30 cm处。苗木栽植时间:2019年3月初(沙丘刚解冻后)。植苗深度为30 cm。栽后踏实种植孔,当日每株苗浇水5 kg,并上覆厚约5 cm干沙保墒。

造林后,连续3年在8月中旬调查沙障保存情况、障后积沙情况及苗木存活率。

3.3 苗木不同栽植时间、栽植方法试验

另选相邻3个迎风坡面积≥0.2 hm2(斜坡长≥50 m)的沙丘,在每个沙丘上采用3种栽植时间、3种植苗方法作造林试验。即:2018年10月下旬在沙丘迎风坡中段整坡设置9列稻草双眉式一字型沙障,沙障上下左右间距2 m×3 m,以每3列(3种栽植方法,1列1种栽植法,1列栽20~25株)为1个试验造林单元,按3种栽植时间布设3个试验造林单元。3个沙丘做3组重复试验。供试苗木为一年生花棒苗,苗木规格同上。沙障材料及设置方法同上。苗木栽植位置位于障后正下风向30 cm处。

植苗时间:分3种。①2018年11月初(沙丘封冻前,属秋季造林);②2019年3月初(沙丘刚解冻后,属早春造林);③2019年4月初(河西地区普遍开始造林,属晚春造林)。

植苗方法:分3种。①挖穴栽植:先用铁锨铲除种植点表层干沙,后挖栽植穴,规格:40 cm×40 cm×30 cm。将苗木放入穴中央扶正填土踏实,苗木栽植深度30 cm;②缝植法[2~4]:先用铁锨铲除种植点表层干沙,后用铁锨直插沙面深约35 cm,并前后摇动铁锨柄,在沙面上形成开口宽4~6 cm、深30 cm的种植缝,再用植苗钳子将苗木栽入后踏实;③钻孔植苗法:先用铁铣铲除种植点表层干沙,后用打孔机钻孔(地表口径6~8 cm,孔深约35 cm),再用植苗钳子植苗,苗木栽植深度30 cm,栽后踏实种植孔。

栽苗后当天每株沿苗干浇5 kg定根水,并上覆厚5 cm干沙保墒。

4 试验结果与分析

4.1 选择沙障材料、设置类型和固沙效果

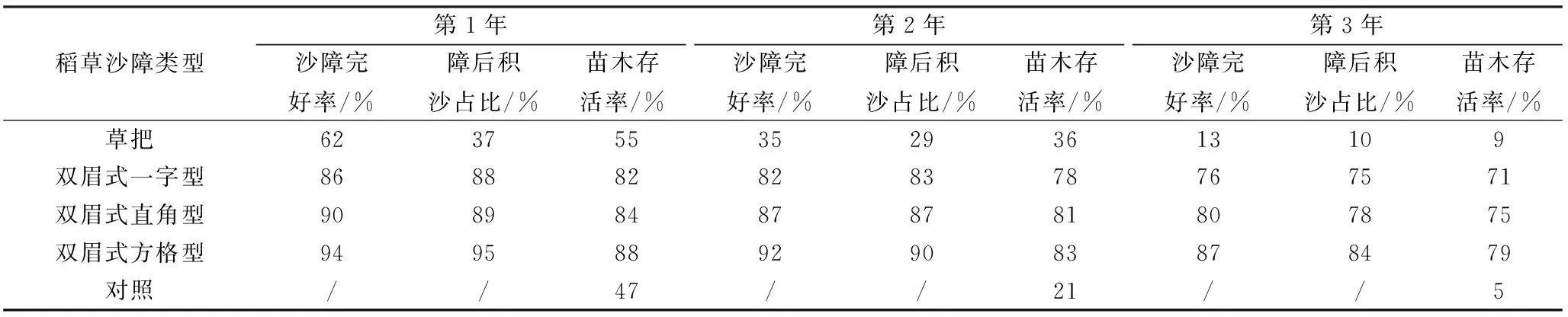

连续3年在8月中旬调查设置的4种沙障对栽植苗木的保护效果。①草把障:第1年,坡面中下部有30%的草把在障后有积沙,形成与主风同向的小沙垄,沙垄长30~40 cm,靠沙障前端宽10~20 cm,积沙厚5~10 cm。第1年、第2年、第3年沙障保存完好率分别为62%、35%、13%;障后积沙占比分别为37%、29%、10%;苗木存活率分别为55%、36%、9%。对照试验区3年苗木存活率分别为47%、21%、5%。说明设置草把沙障后,因挡风面积小又不透风,部分障后虽有积沙,但对苗木的保护作用有限,仅比对照稍好一些。受风蚀下切掏蚀影响,坡面中上部草把沙障、苗木大多数每年有不同程度倾倒,部分苗根有不同程度外露现象,造成逐年沙障受损加重、苗木存活率大幅降低。②双眉式一字型障:第1年,近86%的一字型障后形成与主风同向的舌状积沙,其长60~80 cm、靠沙障前端宽40~50 cm,积沙厚10~15 cm。第1年、第2年、第3年沙障保存完好率分别为86%、82%、76%;障后积沙占比分别为88%、83%、75%;苗木存活率(成活率或保存率)分别为82%、78%、71%。坡面中下部沙障完好率93%,苗木存活率87%。其固沙效果比草把沙障显著。③双眉式直角型障:第1年,近90%的沙障在障后形成与主风同向的盾状积沙,其长80~100 cm、直角障内靠障边多积了沙。第1年、第2年、第3年沙障保存完好率分别为90%、87%、80%;障后积沙占比分别为89%、87%、78%;苗木存活率分别为84%、81%、75%。坡面中下部沙障完好率95%,苗木存活率90%。其固沙效果比一字型沙障好些。主要是由于直角障比一字型障防护面要大一倍,坡面上部设直角障明显比一字型障防护作用要强,但坡面中下部二者相差不大。④方格沙障:第1年,设障区活动沙面整体被固定,障格内因易形成涡旋风力,沿沙障四周积沙明显[8~10]。第1年、第2年、第3年沙障保存完好率分别为94%、92%、87%;障内积沙占比分别为95%、90%、84%;苗木存活率分别为88%、83%、79%。坡面中下部沙障完好率98%,苗木存活率90%。坡面上部受风蚀危害重,个别出现草障受损,加之受夏伏旱影响,仍使一部分苗木因受旱枯死。但就整体来说,设方格沙障固沙效果更好于设直角障,尤其是沙坡上部沙障完好率和苗木存活率要明显高于直角障、一字型障。见表1。

表1 沙障固沙试验结果分析

4类沙障相比,固沙效果:方格式最好、直角型和一字型次之,草把障最差。用稻草设置方格式、直角型、一字型沙障,因稻草耐风化、耐腐性,设障深且稳定性好,保存期可达3~4年。按照工程措施与生物措施相结合的治沙思路,前期3~4年在沙坡上设置沙障,能有效阻止和固定流沙前移,苗木在沙障的保护下,成活生长。待过3~4年,草沙障虽出现风化、腐烂,但栽植成活的苗木以强大的根系逐步发挥承担其固沙作用[2~4]。依据在沙丘迎风坡上部风沙活动强于中下部的特点,若在沙丘迎风坡上部设置方格式沙障,在其中下部设置直角型或一字型沙障,两者有机组合设置,加上种植的灌木,可达到在迎风坡整坡设置方格沙障固沙的效果,在生产中被证实,正开始推广。按设667 m2草沙障计算投资费用:设2 m×2 m全方格沙障,用草量450 kg,需1200元;设“方格(坡面上部1/3)+一字型(坡面中下部2/3)”障,用草量202.5 kg,需540元;设“方格(坡面上部1/3)+ 直角型(坡面中下部2/3)”障,用草量225 kg,需680元。由此,在半固定沙丘地上采取“草方格+直角障/一字型障+沙生灌木”的治沙模式,设障成本为设全方格障的45%~57%,前者节省财力、物力显著。

4.2 造林树种选择

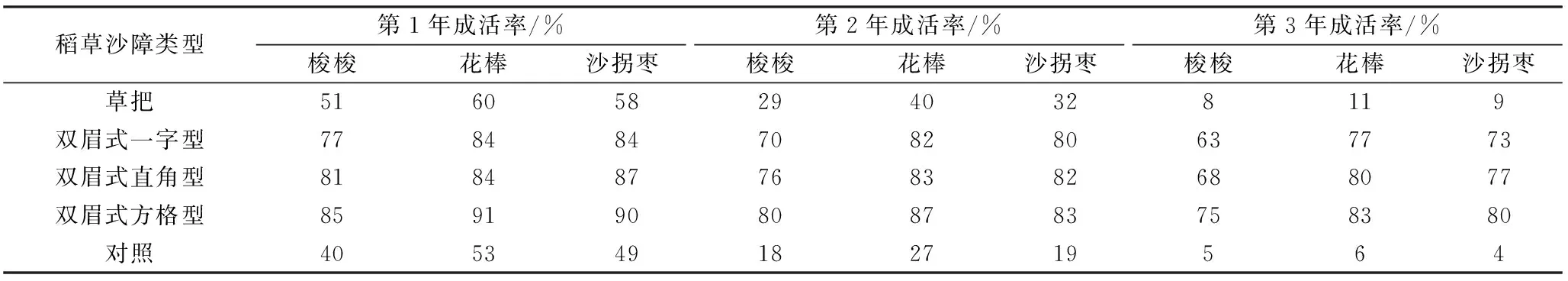

试验表明:①设置草把障中,梭梭、花棒、沙拐枣苗第1年造林平均成活率分别为51%、60%、58%;第2年平均存活率分别为29%、40%、32%;第3年平均存活率分别为8%、11%、9%。说明设置草把障造林成效差,到第3年苗木平均存活率约10%,与对照试验第3年苗木保存率5%相差不大;②设置一字型和直角型草障中,梭梭、花棒、沙拐枣苗第1年平均造林成活率分别为79%、84%、85.5%;第2年平均存活率分别为73%、82.5%、81%;第3年平均存活率分别为65.5%、78.5%、75%。说明设置一字型和直角型沙障造林成效比设置草把障造林成效显著,同时3种苗木造林,第3年苗木保存率花棒好于沙拐枣,沙拐枣又好于梭梭;③设置方格式草障,梭梭、花棒、沙拐枣第1年成活率分别85%、91%、90%;第2年存活率分别为80%、87%、83%;第3年平均存活率分别为75%、83%、80%。梭梭、花棒、沙拐枣三者的成活率、保存率相差不大,仅是梭梭成活率稍低一点,说明方格式沙障整体固沙好。沙障设置后因下垫面粗糙度增加,降低了风速,流沙活动被有效遏制、固定,同时有利于障内雨水聚积和保墒,有利于苗木存活和生长[2~4]。在实际生产中,因造林后抚育管护成本高,除造林时浇水补墒外,一般后续不进行人工浇水补墒,苗木靠雨养生存,前3年会因干旱造成苗木成活率和保存率逐年下降。到第4年,经自然稀疏,逐步形成靠雨养承载的合理存活密度[11,12](60~80株/667 m2)。见表2。因3种苗木生长习性有差异,在设置的一字型沙障和直角型沙障中,梭梭由于苗根不分蘖,障后积沙受风蚀影响,有的苗木即使第2年、第3年仍成活,但根基部因风蚀危害会出现不同程度的外露,仍会影响后续苗木的存活,但花棒和沙拐枣苗根分蘖和苗基部及枝条被沙埋处萌发不定根能力较强,较梭梭成活率和保存率明显提高,尤其是花棒不仅萌蘖能力较强,且自身产生的枯枝等凋落物易与沙障材料自然融为一体,形成“工程+生物措施”相结合的丛状固沙物,在同等条件下固沙成效更好。

表2 造林树种存活率试验结果分析

4.3 苗木栽植时间、栽植方法

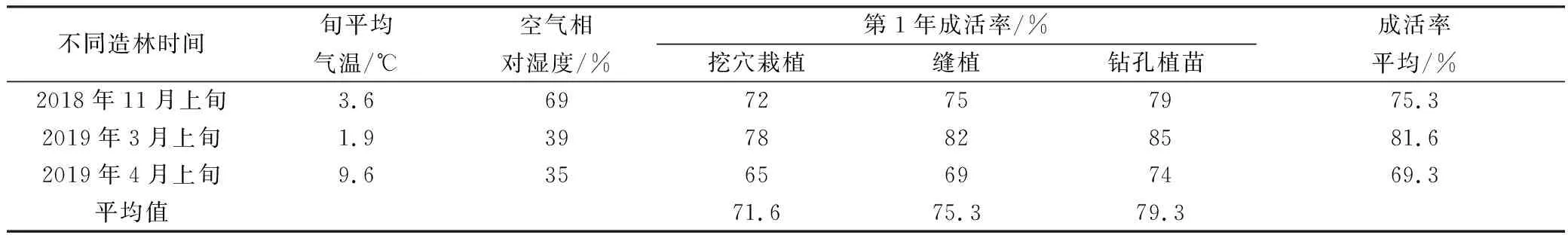

试验表明:①同等条件下,秋季造林、初春造林、晚春造林3个造林时段中,苗木当年成活率分别为79%、86%、74%。说明在沙区初春造林优于秋季造林,更好于晚春造林。主要是初春沙丘刚解冻时,栽植苗木时地温回升与苗木萌动同步,苗木更容易成活;秋季沙丘封冻前造林,虽然沙丘水份在正常年份属最好,干沙层最薄(约3~5 cm),旬均气温3.6 ℃,空气相对湿度69%,但苗木栽植后过1周左右土壤将封冻,苗木随之处于休眠期,在冬季至早春休眠过程中,因北方降水少,多干旱,加之有不同程度的风蚀危害,坡面沙层水份逐步下移,干沙层会由薄变厚,从而影响了苗木的成活率。晚春4月上旬造林,旬均气温升至9.6 ℃,因当地春旱,多风,空气干燥,相对湿度变小,多在35%,作业时苗根易失水,且刚栽植的苗木还处于缓苗期,受地表干热空气的强烈活动,苗根吸水功能尚未恢复,枝条在强蒸腾作用下会发生不同程度的抽条,进而影响了苗木的成活率,导致三者中趋于最低。②采用挖穴法、缝植法、钻孔法栽植花棒苗,当年成活率分别为78%、82%、85%,说明采用钻孔栽植法造林,作业过程中对种植点多年形成的沙结皮土壤物理结构人为机械损伤最小,土壤的保墒能力更好,且浇水补墒时所浇的水更有利于集中下渗到苗根[16,17];人工造林中,相比前两种方法更省力、高效。见表3。

表3 不同造林时间和栽植方法对花棒当年造林成活率试验结果分析

5 结论

(1)经对比试验,用稻草作4种沙障,固沙效果双眉式方格型沙障优于直角型沙障,直角型沙障又优于一字型沙障,更优于草把型沙障;其次,用稻草作沙障材料,因其比较柔韧,耐风蚀、耐腐蚀,保存时间可达3~4年,作业施工方便、快捷、又易压入沙内成障,且稳定性好。

(2)用梭梭、花棒、沙拐枣苗造林,配合设置稻草双眉一字型沙障,当年造林成活率别为77%、84%、84%;第2年株数保存率分别为70%、82%、80%;第3年株数保存率分别为63%、77%、73%。综合固沙效果,三者中花棒更优,沙拐枣次之,梭梭较差,主要在于花棒萌蘖和基部、枝条沙埋处产生不定根能力强于沙拐枣、梭梭,且自身产生的枯枝和凋落物易与稻草障相融合集结于一体,多形成“植物+沙障”的丛状固沙结合体。

(3)在沙丘迎风坡面上按上下左右间距2 m×3 m设置稻草双眉式一字型障,障后30 cm处分别于11月初、3月初、4月初用钻孔法栽植花棒苗,3个时段造林的当年成活率分别为79%、85%、74%;用3种植苗方法、3个时段植苗造林,初春造林当年的平均成活率81.6%,也高于晚秋和晚春造林成活率。表明在沙区造林初春优于秋季,更好于晚春。其次,在早春采取挖穴法、缝植法、钻孔法栽植花棒苗木,当年苗木成活率分别为78%、82%、85%,表明钻孔栽植法相比其他2种栽植法不仅对种植点多年形成的沙结皮土壤物理机械结构损伤小,利于保墒,提高苗木成活率,且施工更省力、高效。

(4)在甘肃河西干旱沙漠地区,近年通过大力实施封沙育林草项目,项目区沙化土地类型大多由流动沙丘地变为半固定沙丘地,在后续沙化土地治理和退化林修复补植补栽中,随着治沙由近邻绿洲向沙漠腹地推进过程中,治理难度加大,治理成本会显著增加。在传统应用“草方格+沙生苗”治沙模式基础上,针对风沙活动特点,按照因地制宜、分类施策、科学精准治沙要求,综合配套推广“草方格+一把草(一字型草障或直角型草障)+一株苗”治沙模式技术,在达到同等治沙成效的同时,设沙障费为设全方格沙障的45%~57%,节约财力、物力显著。

(5)由于甘肃河西地区属干旱区,年降水量不足200 mm,沙丘的含水率2%~4%,固沙造林以雨养为主,从沙障设置、造林树种选择与配置、造林密度设计需根据当地自然条件和沙化土地类型、风沙活动的具体特点采取有效的技术措施[1,11,12],如凉州区半固定沙丘地采取“草方格+一把草(一字型草障或直角型草障)+一株苗”造林技术中,沙丘迎风坡上部草方格可设为2 m×2 m,造林株行距按2 m×4 m;沙丘迎风坡中下部若主风向单一,设一字型沙障,沙障与主风向垂直,上下左右沙障间距设为2 m×3 m,造林株行距2 m×3 m;若主风与次风均活动强列(主风向西北风,次风向东北风),沙丘中下部选设直角障且障开口朝上设为“V”字型直角障,上下左右障间距设为2 m×3 m,造林株行距2 m×3 m,这样设障保护苗木的效果更好。造林初植密度1260~1665株/hm2,受干旱危害影响,第三年造林保存率按≥65%标准计算,其保存最小密度819~1082株/hm2,与河西走廊雨养能力最适造林密度900株/hm2基本一致[6]。而对于树种梭梭、花棒、沙拐枣三者不同混交配置造林技术,后续成林生态效能的稳定性表现尚待进一步研究。