不同微生物菌肥对温室番茄生长和抗性酶活性的影响

樊建霞

(重庆三峡职业学院,重庆 404155)

1 引言

番茄(LycopersiconesculentumMill.)是我国重要的园艺作物之一,也是设施蔬菜主要栽培种类之一,约占设施种植面积的70%以上[1]。从发展趋势看,人们在对番茄需求量加大的同时,对其品质也提出了更高的要求。但近年来由于生产者追求低成本、高产量,过量施用化肥,导致了土壤肥力下降;长期连作[2]导致土壤理化性状恶化等问题非常突出。而采用微生物菌肥等新型农艺管理措施是解决上述问题的有效途径。微生物菌肥是指含有大量特定微生物并具备一定增肥能力的新型绿色肥料,由于其含有有益微生物菌群、活性酶、有机质及多种微量元素,其具有增加土壤肥力、增强植物对养分的吸收、提高作物的抗病能力等多种功能因此绿色高效的施肥措施优化温室番茄的栽培管理,对克服温室番茄连作障碍及提高其产量和品质均具有重要意义[3]。

微生物菌肥在抗病虫害、改善土质、保产和增质方面具有突出效果,在蔬菜栽培中已得到广泛应用。李文略等研究表明施加微生物菌肥可以在一定程度上促进种子萌发,改善土壤微生物结构,降低连作的危害,降低蔬菜果实中亚硝酸盐含量,降低病株率,提高辣椒、白菜中维生素C含量,提高蔬菜的产量和品质[4~9]。植物在受到逆境(如虫害、病菌等)的胁迫时,往往会引起植物体内与植物抗逆性有关的酶活性变化,过氧化物酶(POD)是植物抗逆反应过程中的关键酶之一,是普遍存在于植物组织中的一种氧化还原酶[10]。多酚氧化酶(PPO)能直接以O2为氧化底物将酚氧化成醌,以抑制病虫害的侵染[11]。苯丙氨酸解氨酶(PAL)通过催化L-苯丙氨酸形成反式肉桂酸这一不可逆过程,进而合成多种具有抗菌作用的产物,是植物次生代谢的关键酶和限速酶,酶活性的高低与植物的抗病性密切相关[12]。

目前虽有大量研究显示微生物菌肥在土壤改良、蔬菜增产和品质提升方面表现出优良特性,但在温室番茄种植中应用报道较少,大多是采用一种微生物菌肥不同浓度处理或者两种微生物菌肥,应用3种及以上微生物菌肥种类的报道更少,而且对番茄抗性酶活性的影响研究尚鲜见报道。本文以温室番茄为试验对象,研究了5种微生物菌肥处理对温室番茄生长及抗性酶活性的影响,为温室番茄栽培过程中连作障碍的缓解提供一定的依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

供试番茄品种“嘉信红阳F1”,由西安嘉信种业有限公司提供。

土壤来自重庆三峡职业学院温室,此土壤已连作5茬番茄,番茄枯萎病、青枯病等土传病害发生严重。

供试菌肥为四川国光农化股份有限公司的活力源,山东君德生物科技有限公司的复合微生物菌肥,福建漳州三炬生物技术有限公司的三炬灌金液,芯生绿色能源有限公司的微生物菌剂,美国拜沃股份有限公司的拜沃。

2.2 试验方法

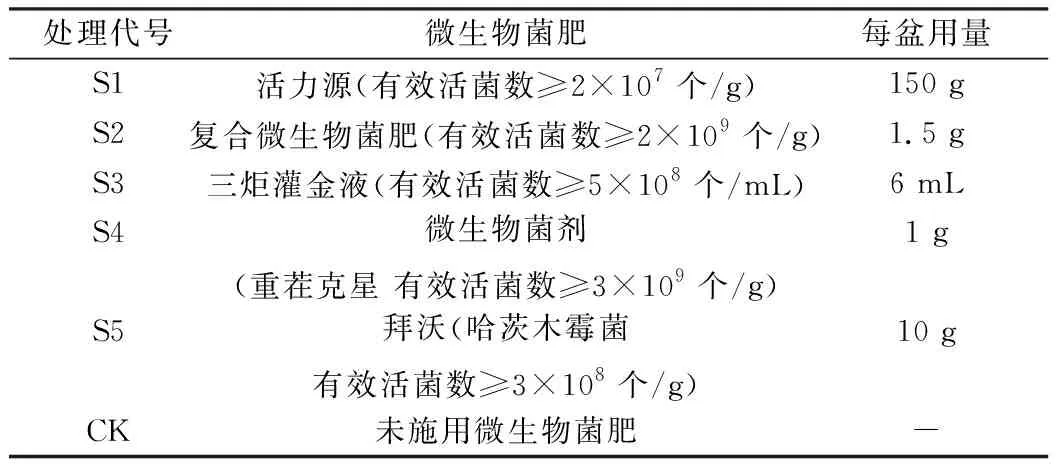

试验地位于重庆三峡职业学院温室内。2021年4月1日,将充分混匀的温室连作土壤装入盆(25 cm×18 cm)中,每盆装土3.0 kg。为增加土壤肥力,每盆施入鸡粪肥10 g。4月2日定植,采用盆栽方式,完全随机排列。试验设6个处理,每处理5盆,为使加入的外源微生物数量大体保持一致,以说明书中的活菌数为参考标准,按表1配比作为基肥一次性施入。番茄生长期保持盆内土壤含水量60%~80%,其他管理按设施番茄生产常规管理方法进行,各处理间管理水平一致(表1)。

表1 试验处理设计

2.3 项目测定

定植后于4月10日(幼苗期Ⅰ)、4月30日(幼苗期Ⅱ)、5月20日(开花坐果期Ⅰ)、6月10日(开花坐果期Ⅱ)测定各处理植株株高、茎粗及抗性酶活性(过氧化物酶,多酚氧化酶,苯丙氨酸解氨酶)。株高采用直尺测量(茎基部到生长点的距离);茎粗采用游标卡尺测量,从地上部1 cm位置的茎粗,十字交叉法分别量取后取平均值;不同时期(幼苗期Ⅰ、幼苗期Ⅱ、开花坐果期Ⅰ、开花坐果期Ⅱ)采集番茄不同植株中部叶片若干,用自来水强力冲洗后,用滤纸吸干,编号装入保鲜袋,放入-20 ℃低温冰箱保存测抗性酶活性。

过氧化物酶(POD)活性测定参照张志良[13]等方法,多酚氧化酶(PPO)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性测定参照梁郸娜[14]等的方法。POD活性单位为U/(mg·min),PPO活性单位为U/(g·min),PAL活性单位为U/(mg·h)。试验设3次独立重复。

2.4 数据分析

采用SPSS22.0软件进行数据整理分析;采用Excel软件制图。

3 结果与分析

3.1 不同微生物菌肥处理对番茄生长的影响

由表1可以看出,在番茄幼苗期Ⅰ中不同的处理对于株高的提升都有明显的差异(P>0.05,下同)。在幼苗期Ⅱ时S3,S4的处理低于CK,S5的处理结果高于其它4项处理。开花坐果期Ⅰ的株高处理中4项处理都与CK形成了明显的差异只有S4的差异不明显。开花坐果期Ⅱ时S2与S5处理效果最好。由此可看出S5处理在对番茄株高的提升效果最佳。

由表1可以看出,幼苗期Ⅰ除了S5处理与CK茎粗差异不显著(P>0.05,下同),其他4项处理均差异显著。开花坐果期Ⅰ时5种处理的结果都优于CK,S1处理对茎粗效果最佳,S3次之。开花坐果期Ⅱ茎粗的提升呈现一个逐渐下落的趋势。可看出5种菌肥处理对于番茄茎粗的提升都有明显差异,其中以S3处理最佳。

表1 不同微生物菌肥处理对番茄生长的影响

3.2 不同微生物菌肥处理对番茄POD活性的影响

从图1可以看出,不同微生物菌肥处理均对温室番茄叶片POD活性有明显影响,跟随着番茄的生长POD活性呈现增长趋势。除了幼苗期Ⅱ处理S1和CK差异不显著(P>0.05,下同),其他各处理都与CK达显著水平,其中S2处理的POD活性最高比CK增加63.6%。

开花坐果期I时S2处理POD活性达到最高值。开花坐果期Ⅱ时POD活性再次增加,S2处理POD活性最高,比CK增加68.8%。综上所述,施用微生物菌肥对温室番茄的POD活性有一定的提升作用,其中S2菌肥处理POD活性的效果最佳。

图1 不同微生物菌肥处理对番茄叶片POD活性的影响

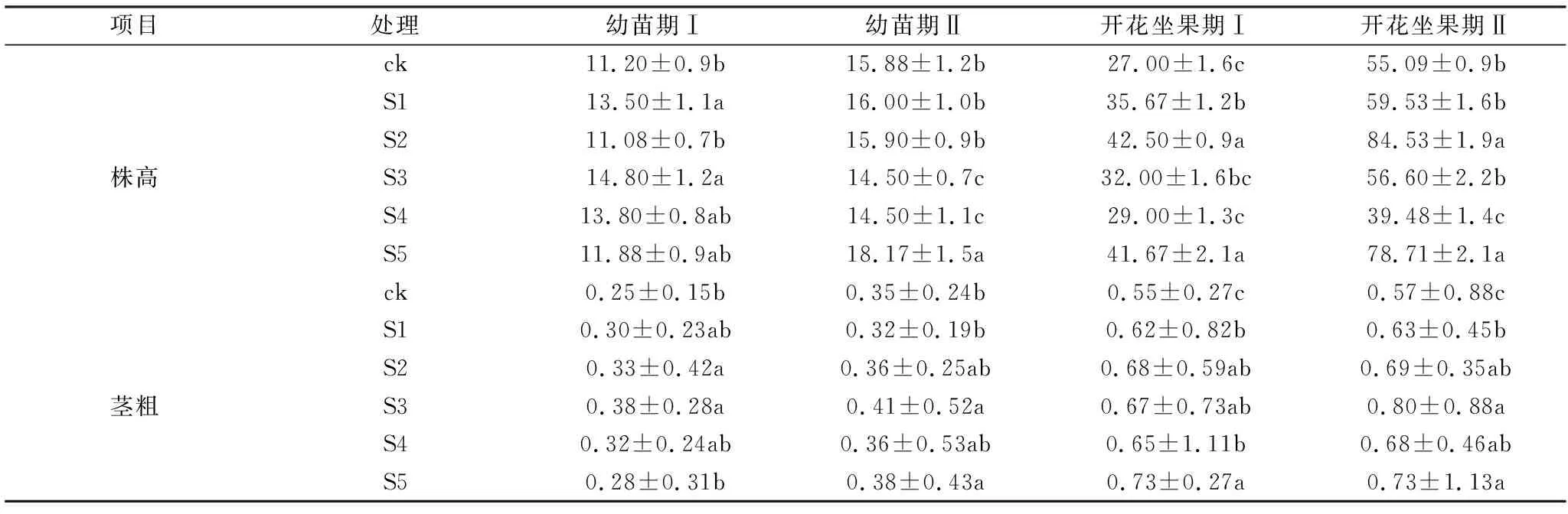

3.3 不同微生物菌肥处理对番茄PPO活性的影响

由图2可以看出,除幼苗期Ⅰ的S1处理与CK差异不明显,其他时期各处理都与CK有明显差异。幼苗期Ⅱ随着番茄的生长,PPO活性呈现一直增长的趋势,但S5处理不显著。番茄PPO活性在幼苗期I和幼苗期Ⅱ时S3处理达到最大值S2次之。开花坐果期I时S2的处理达到最大值,S2处理PPO活性比CK增加41.9%,S3次之。其余3项处理均高于CK。开花坐果期Ⅱ时各项处理呈现下降趋势,S2处理还是最大值,比CK增加36.7%;S3次之,比CK增加26.1%。综上所述,番茄PPO活性处理中S3处理最佳,S2次之。

图2 不同微生物菌肥处理对番茄叶片PPO活性的影响

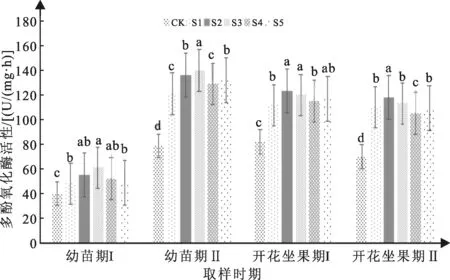

3.4 不同微生物菌肥处理对番茄PAL活性的影响

从图3可以看出,不同处理均与CK的PAL活性有明显差异。整体呈现先增后降趋势。番茄幼苗期Ⅱ时PAL活性最强,其中S3活性处理达到最大值,结果比CK增加78.1%。幼苗期Ⅰ时S3处理达到最大值,S1、S5无显著差异。开花坐果期I时S2处理达最大值,比CK增加49.9%,S3处理次之。开花坐果期Ⅱ 整体的PAL活性呈现下降趋势,S4处理下降的趋势最为明显,其中S2处理还是达到最大值。综上所述,番茄PAL活性处理中S3的处理结果最佳,S2次之。

图3 不同微生物菌肥处理对番茄叶片PAL活性的影响

4 讨论与结论

研究表明,微生物菌肥的各项处理可使番茄株高,茎粗等有所增加,表现一定的促进作用。施用微生物菌肥后显著提高了番茄的生长发育。微生物菌肥的增产机理:一是通过增加土壤肥力,即增加土壤中的氮素的来源,使土壤中难溶的磷钾成为可能;二是调节植物生长,许多微生物通过产生植物类激素,促进植物生长。该试验选取了5种微生物菌肥,在和1个对照的对比中分析发现微生物菌肥可在不同程度上促进温室番茄的植株生长,该研究与魏保国等[2]实验结果一致。微生物菌肥促进番茄植株生长,其原因可能是菌肥中的微生物优化了土壤生物种群结构,活化了土壤酶活性,加快有机物质的分解或通过微生物产生植物类激素促进根系生长而促进了番茄植株生长。

微生物菌肥处理后,可能激活了番茄相关抗性反应,过氧化物酶(POD)是植物抗逆反应过程中的关键酶之一,是诱导酶,POD活性的增加是组织褐化及细胞壁木酸化,从而阻止病原物的进一步侵染,多酚氧化酶(PPO)能直接以O2为氧化底物将酚氧化成醌,以抑制病虫害的侵染[13]。绿叶中PPO活性大部分存在于叶绿体内,细胞壁也可能存在PPO,它可催化多酚氧化为醌,醌聚合并与细胞内蛋白质的氨基酸反应,结果产生黑色素沉淀。苯丙氨酸解氨酶(PAL)催化L-苯丙氨酸解氨生成反式肉桂酸,是苯丙烷类次生代谢途径的限速酶和关键酶。PAL活性在植物染病后,活力会有极具上升,帮助其增加植物体内的病毒抗性。番茄根系遭受连作逆境胁迫时,可能产生了大量的活性氧自由基,为了抵抗逆境对番茄根系造成的伤害,POD活性增加,以便清除活性氧自由基,减少膜脂过氧化作用。根系在逆境条件下,微生物菌肥可能激活了植物体内磷酸戊糖途径,而使番茄体内多酚氧化酶活性增强,催化木质素及其它酶类氧化产物的形成,构成保护性屏蔽,增强番茄的抗性。微生物菌肥也可能催化了番茄体内苯丙烷类次生代谢途径,产生酚类物质及黄酮、木质素、异黄酮类等物质,增强了番茄的抗病性。

试验结果表明,5种微生物菌肥均能不同程度促进温室连作番茄生长,其中S5处理对番茄株高的促进效果最佳,S3处理对番茄茎粗的提升效果最佳;5种微生物菌肥均能不同程度的提升番茄抗性酶的活性,其中S3(三炬灌金液)处理对温室番茄抗性酶活性效果最佳。