潇贺古道永州段传统村落景观基因信息链特征研究

——以江永兰溪村为例

黎梦洁,姚 磊

(湖南农业大学 风景园林与艺术设计学院,湖南 长沙 410128)

1 引言

传统村落作为人类聚居的场所,其规模大小都受特定时期的经济、政治和文化的影响。它是社会发展下的产物,也是历史文化的载体,具有传承和文化记忆的功能[1]。不同传统村落有着自身的独特标志性物质文化遗产与非物质文化遗产[2]。但在当今城市的迅速发展与新农村建设过程中,导致其保护与传承的文化脉络在经济建设的背景下不断丧失,大量传统村落特色景观正面临多方面的威胁,加强传统村落景观基因信息的提取与整理研究,具有迫切性和现实意义。

2 兰溪村区域概况

兰溪村隶属于湖南省永州市江永县西南部,村整体可分为黄家村和上村(图1),村落历史悠久,距今1190多年,是名副其实的千年瑶寨。也是湖南省境内建村最早、保存最完善、延续时间最长的少数民族村落。整个瑶寨处于闭合式地形,四面环山,兰溪河迂回曲折穿村而过,形成了“枕山、环水、面屏”的风水格局。据史料考证,历经千年繁衍至今,有蒋、欧阳、黄、何、杨等 13 姓,一姓一门楼,一姓一祠堂。有瑶族500余户,2000多人,同姓血缘聚族而居,现今村内保留300多栋明代与清代的民居建筑。作为湖南省唯一保存有完整防御体系的分散型传统村落,古城墙、守夜屋、关厢和门楼,构成的四层防御工事,形成封闭的城堡式瑶寨[3],特色之鲜明也正是潇贺古道永州段上的一大亮点。

2007年入选第三批中国传统村落名录;2011年由湖南省人民政府公布为省级历史文化名村;2014年由建设部和国家文物局公布为中国历史文化名村。不难看出兰溪村瑶寨古建筑群独特的民族文化,具有很高的历史价值、艺术价值和科学价值[4]。因而,本文选择以溪兰村为例,研究潇贺古道传统村落的景观基因特征,探讨其具有的鲜明代表性和典型性。

3 研究方法

此文通过前期对村落景观因子的梳理、景观基因信息识别提取和最终景观基因链构建3个步骤来进行研究。并以景观基因链(元、点、廊道、网)的视角来探讨分析村落特征,寻求传承与发展的结合点,具体的研究方法如下。

3.1 景观基因识别提取

运用景观基因法,并依据刘沛林教授对村落景观基因研究提出的内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性、整体优势性这4项原则[5]为研究的基础,以兰溪村为对象建立识别指标体系。

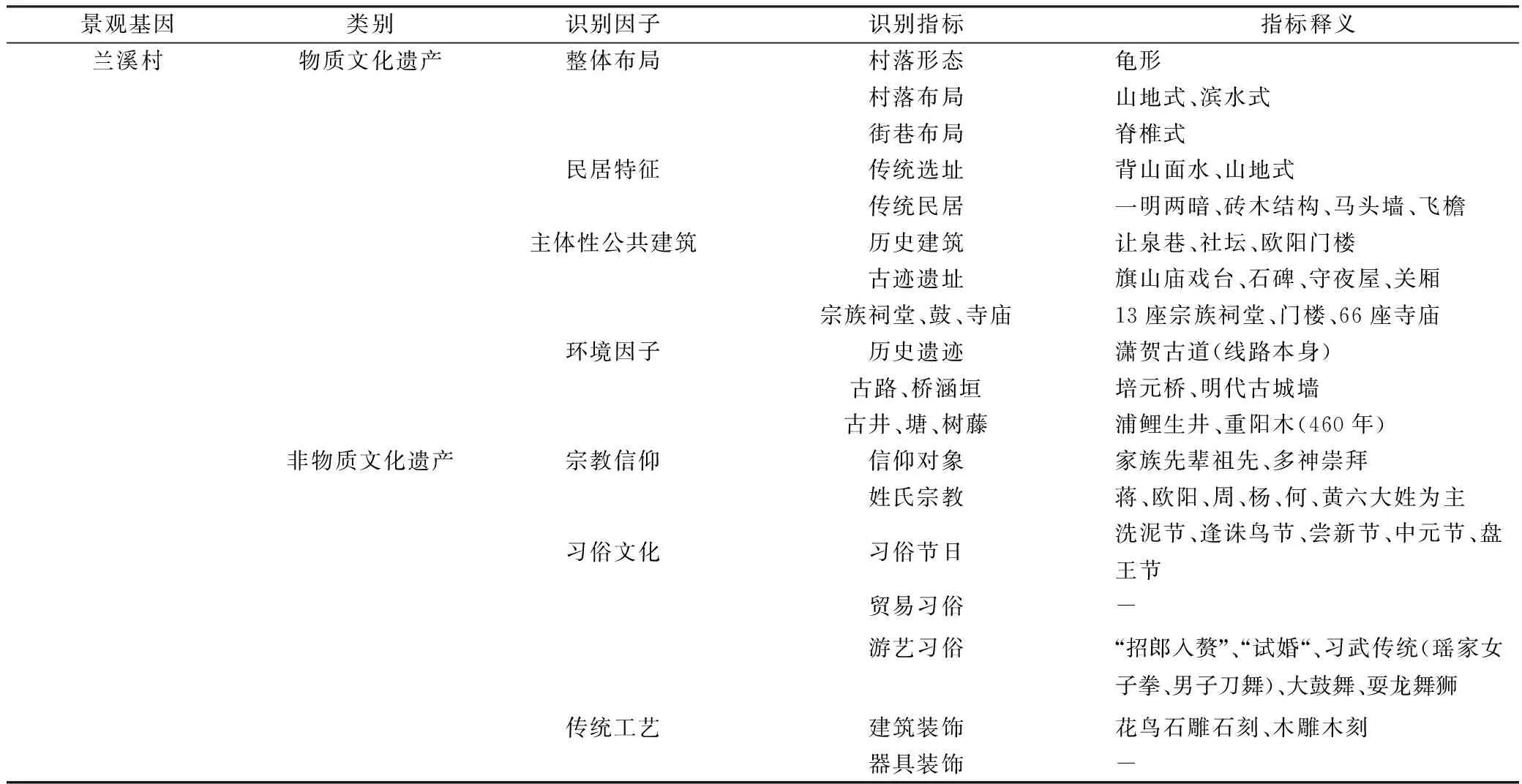

从物质形态特征着手,将兰溪村景观基因归纳为物质景观基因和非物质景观基因[6]。其中,物质景观类根据村落实际情况,可分为4大识别因子整体布局、居民特征、环境因子、主体性公共建筑;11个识别指标:村落形态、村落布局、街巷布局、传统选址、传统民居、历史建筑、古迹遗址、宗族祠堂、历史遗迹、古路桥、古井古树。非物质景观又可分为3大识别因子:宗教信仰、习俗文化、传统工艺;7个识别指标:信仰对象、姓氏宗教、习俗节日、贸易习俗、游艺习俗、建筑装饰、器具装饰。基于此,可清晰明了知晓兰溪村的内外景观因子,再对其景观基因特征进行解构提取(表1)。

3.2 景观基因信息链构建

景观基因元、景观基因点、景观基因廊道和景观基因网是组建景观基因链的四大核心。基于对兰溪村景观基因的识别提取结果,再对景观基因信息链进行构建(表2)。

3.2.1 兰溪村景观基因元

景观信息元则指景观之上的文化基因,是景观的核心元素,是传统村落区别于其它村落历史文化价值的内在体现。兰溪村的宗教信仰、传统习俗、传统工艺等为景观基因信息元。

3.2.2 兰溪村景观基因点

景观信息点是将信息元进行物化的具体表现,它是实体物的存在,在兰溪村中现存的景观信息点主要是传统民居、主体性公共建筑和环境因子等。

表1 兰溪村景观基因识别

表2 兰溪村景观基因信息链示例

3.2.3 兰溪村景观基因廊道

在整个基因信息链中景观信息廊道则承当着桥梁作用,是连接各信息点的通道。结合兰溪村现状道路体系为脊椎式古驿道,分三级即主道、街道、巷道共13条,道路均由青石板、条石、卵石铺成。

3.2.4 兰溪村景观基因网

景观信息网则是景观信息廊道与景观信息点的综合交汇,以形成村落的景观信息网络。兰溪村中大部分为古建筑,在整个景观网络中文物保护和历史建筑主要分布在上村,在黄家村中也有一定的历史建筑和文物保护建筑,但主要以传统建筑和其他建筑占据比例较大。

4 兰溪村景观基因信息链特征分析

4.1 景观信息元特征分析

4.1.1 传统习俗

从传统习俗来看,兰溪村一直沿袭至今的习武传统,过去以瑶家的女子拳,男子舞刀为主[7]。而随着时代发展,曾经为了抵御外敌侵略而创造的瑶拳,如今以另外一种形式展现,成为村民强身健体的体育运动[8]。因此,这也折射出传统村落景观基因在传承过程中是一个人与自然持续互动的过程,在不同时期不同社会经济背景下,景观基因传承发展程度也会有所差异[9]。所以,在后期挖掘传统文化过程中,也应该提出相应的文化复兴和保护手段。

4.1.2 传统工艺

从传统工艺上来看,兰溪村以碑刻、石雕、木雕最为突出。在跨越宋、元、明、清4个王朝的时代背景下,虽有部分已破损,但一切还是有迹可循。村中的400多块碑刻是历史的见证,这些石碑可归纳为四类:一是功德碑,二是描写当地风光的风景诗碑刻,三是以劝谕文和情感诗为主,四则为官府颁发的政令,这些碑刻是一部兰溪村的史书。村中的石雕、木雕主要是作为建筑的装饰,门枕石、石墩、柱础、梁架等,主题基本可划分为博古宝器和抽象纹样两大类[10]。这些图案充分地表达出人们对生活赋予吉祥如意的寓意,同时也是兰溪村文化、历史和审美价值的体现。

4.2 景观信息点特征分析

4.2.1 传统民居

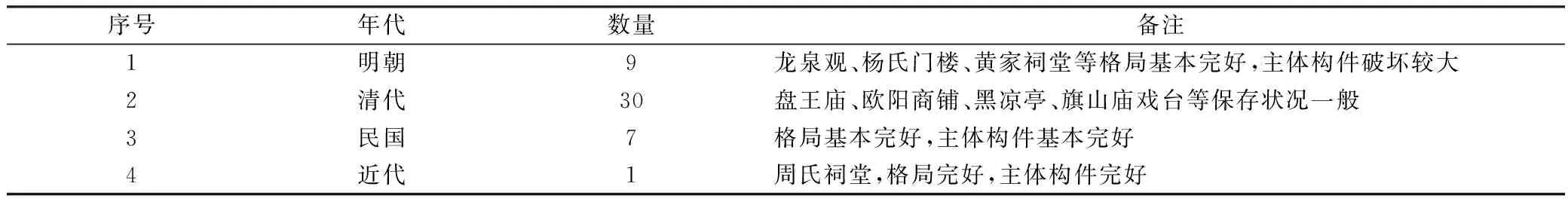

从兰溪村的建筑风貌来看,现存的传统建筑多建于明清时期,历史悠久,在构架上以砖木为主(表3)。由于缺乏当地居民的维护与修缮,这也致使村落中的文化遗产价值流失。村落中传统居民建筑在布局上是典型的三开间“一明两暗”的平面布局。在院落的组织上区别于湘南传统建筑的组织形式,具有鲜明的瑶族特色。村落中居民建筑以血缘的形式聚居,以姓氏门楼为核心组群沿道路或溪水布置。居民建筑在朝向上没有统一规定,一般院门朝向很自由[11],大部分现存的古民居建筑的屋顶和窗户均有损坏,还有一些存在墙体裂缝。

表3 兰溪村各年代传统建筑现状

4.2.2 公共建筑

兰溪村的公共建筑数量众多,可大致分为宗教建筑和防御建筑两大类。以宗教建筑占比最大,现存宗教建筑有17座,它主要承担着村中纪念祖先、祭祀神灵、议事活动和文化教育等重要功能,在分布上以下村数量居多。与村中古民居建筑相比,宗教建筑在选址、朝向上具有一定的考究性。一般在村外缘或村入口显眼之处,还有一部分则位于寨中心,大部分是与民居建筑成分离状态。这些宗教建筑一部分因年代久远失去实用功能,重则倒塌,轻则主体结构惨损。

兰溪村防御建筑受整个村落堡寨体系影响,归为3类:守夜屋、关厢与姓氏门楼。守夜屋和关厢沿村口或主要干道布置,一般为两层,建筑高约5 m,宽3 m余,二楼供人休息和值班。姓氏门楼与街道垂直,并向后衍生多条巷道至院落住房,门楼则成了整个大院的唯一出入口。它的存在与守夜屋和关厢构成了整个村落的箱形空间,具有封闭性。

4.2.3 环境因子

从环境因子的角度分析,村落伴河流而生,背靠山面临水,居于山脚缓平地带[12]。是天然的防御屏障,这也与兰溪村瑶族的防御体系不谋而合。村庄的坐落和水有着密不可分的关系,当地著名的水源——兰溪,从北到南流经贯穿整个村庄,呈现“山—村—水—山”的空间格局[13]。水源兰溪与村中的水塘、古井、山泉水一同构造了村落自然水系统,为村落中的村民提供充足的日常生活用水。在水源的末端修建了一座风雨桥“培元桥”,与村落遥相呼应。村中还遗存着460年的重阳木,和建于山峦之间的9座古城墙。上述都是兰溪村1000多年来历史发展的见证,有着巨大的研究价值。

4.3 景观信息廊道特征分析

村落中的道路体系呈脊椎式,并以Y形主要干道串联上村和黄家村。道路划分共13条,可分为三级“主干道”“次干道”“巷道”。主干道贯穿2个自然村,从西向东顺应地势而展开,再向两边衍生出多条次要干道,从次要干道上再伸展出巷道。次干道作为主干道的分枝,即与不同姓氏的门楼呈现垂直,并和主道上的防御体系的节点建筑相连接。同姓氏的居民以聚居的形式沿街道布局,其巷道起到了沟通着次道的作用,穿插在各居民布局空间中。这种道路体系受明清时期的把关守隘的需要,所以在整体上都体现出防御性。

村中除了自身的道路体系之外,还有潇贺古道的遗迹,时光变迁早已不具备交通功能。但回顾过往古道作为通往广西界限的纽带,在这条道路上承载了中原文化、百越文化和湖湘文化的碰撞和交融。山间驼铃响过千年岁月,在过往商贾云集,南来北往川流不息,这条驿道从上村的古戏台旁经过顺山而上。它的存在增添了兰溪村历史文化的丰厚感,成为兰溪村的特质景观。

4.4 景观信息网特征分析

从整体空间形态来看(表4),兰溪村聚落在平面上呈龟形,在选址上依照风水理论,负阴抱阳,依山就势,以水为脉。具有很强的凝聚性、封闭性、稳定性和防御性[14]。在四面环山的情况下,形成了村落的一道天然防御屏障,所以在整体上保存较好。在竖向上,聚落形成“山体—聚落—水体—聚落—山体”的空间格局,这是兰溪村在历史社会发展和自然环境中所作出的反应。村落在20世纪50~70年代时,受经济和政治思潮的影响,使得兰溪村空间受到冲击,原有的公共空间破坏严重,现存的公共建筑面积约1590 m2,而居住空间也停滞不前[15]。对于村落空间保存较差的建筑应进行及时地修补,避免进一步的损坏。

表4 兰溪村传统建筑保存评价

5 结论与讨论

依据景观基因理论对兰溪村的景观基因进行识别与提取,并对此构建景观基因链,再从景观基因的四要素进行其特征分析。结果表明:

(1)兰溪村作为古堡式瑶寨,受空间格局影响,历经千年流转,村落在整体上保存较好,村落充分利用周边山水的环境因子,形成山地、滨水式的龟形聚落。具有较高的研究价值与保护价值;

(2)兰溪村的内在基因,即景观信息元内容众多,但现今来看延续状况较差。30%的已消失,50%的景观信息元处于濒危状态,不难看出部分的节日习俗和传统工艺都没有得到完整的传承;

(3)在景观信息点上可发现,整个聚落中的基因信息点数量众多,涵盖了自然的环境因子山体和水系,人文风貌的物质景观。其中传统居民建筑、宗教建筑和历史遗迹,都具有较大的文物研究价值。随着时代的发展与推进,村落中的空心化趋势开始逐步显现出来;

(4)景观信息廊道相较于景观基因链中的其他2个基因元、基因点来说保存的相对完善。主路与次路相连,依旧保留着原有的青石板材质。

本文通过景观基因理论对兰溪村景观基因信息链特征进行分析,研究探讨景观基因之间的内外表达机制,未对景观基因提出可视化的表达方法。笔者相信随着地理信息时代的快速发展,在后期的传统村落景观基因研究中,会出现系统的古村落基因大数据可视化的分析平台。据此,可对景观信息链中保存较好的信息点进行归纳整理,对其缺失的信息点按照历史风貌进行及时地修复与补充,这些都有待学界同仁共同进一步加以探讨与开发。