撬动学业负担社会治理的支点:以德性为内核的行动逻辑与路径

□张家军 黄晓彬

社会治理是从 “治理社会” 到 “社会自治” 的一个历史新跨越,其实质是政府放权、向社会赋权的一种管理权力与权威平衡化模式。党的十九届四中全会提出要建设 “人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体” ,进一步完善了十九大提出的共建共治共享的社会治理制度。我国社会治理体制的改革与创新不仅提高了国家治理体系和治理能力的现代化水平,同时也带动了社会各个领域的治理模式变革。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称 “双减” 政策)提出减负工作的开展需要 “坚持政府主导、多方联动” ,进一步明确了家校社的协同责任,这使得学业负担社会治理成为学业负担治理研究的新热点。社会治理理论以善治为价值导向,学业负担社会治理因教育的公共性和社会性,德性亦成为其应有之义。本研究聚焦于学业负担社会治理与德性的关系,观照当前学业负担社会治理存在的德性问题,以此寻求学业负担社会治理的行动路向,旨在为我国学业负担社会治理实践提供借鉴与启示。

一、德性:学业负担社会治理的必然诉求

社会治理是政府、社会组织、企事业单位、社区以及个人等多种主体对公共生活的合作管理。联合国亚太经济与社会委员会在《什么是善治?》(What Is Good Governance?)一文中对良好的社会治理——善治进行了详细的诠释,即由于参与主体的多样性,导致社会治理过程中利益构成的多样性,这就要求社会治理要以公共利益最大化这一共识为导向以调解不同的利益诉求,在法律和民主监督下充分利用其所支配的资源产生满足社会需要的结果,并在合理的时间内为所有利益相关者服务,以此改善公民的生活和促进社会的良态发展(Escap,2009)。这种利益民主语境下的公益共识设想是以重新配置权力与权利的关系来制衡社会治理过程中的利益冲突,用以确保社会的运转。但社会治理主体中的公民和社会组织大多是出于自身利益最大化的意愿而参与公共事务管理的,这就使得社会治理中的利益民主化容易异化为利益分赃的 “陷阱” 。这种利益民主化实质是建立在个人主义的前提上,也就意味着缺少德性制约的个体会更倾向于遵循自我利益最大化的行动逻辑,而不会主动采取增进共同利益的集体行动,从而导致公益虚幻化、治而不善的治理窘境(池忠军等,2007)。德性对于个人的约束效力正如孔子所言的 “其身正,不令而行;其身不正,虽令不从” 。只有具有德性的个人才能真正做到为了集体的共同利益而将个人利益放在其后。就此而言,德性应是确保社会治理中公共利益实现最大化的内核与价值诉求。这种德性诉求不仅可表达为共同利益最大化目的中的 “共同善” ,也是治理主体参与集体行动的 “个人善” 要求。共同善是个人善的外化表现,个人善是共同善实现的必要条件,这种德性引领下的社会治理才可以真正达致善治。因此,在德性的引领下,社会治理主体需要凝聚出对社会治理的共同价值理念,即生成公共德性。公共德性是社会治理行动的价值规范,能够指引个人善向共同善转化,使治理主体在利益博弈的过程中产生对社会利益的德性认同,从而达成对共同利益的共识(黄静潇等,2017)。公共德性的价值理念使社会治理共同体在追求利益的实践中得以相互配合和共同行动,最终实现共同利益,并达到社会治理共善的理想状态。是以,公共德性作为社会治理的德性理念,共同利益作为社会治理的德性目的,共同行动作为社会治理的德性行为,三者共同促进了社会治理善治的达成。

学业负担问题作为教育治理的沉疴痼疾,近年来也成为社会治理的主要任务之一。历次的学业负担治理主要以减负政策为核心,形成 “政府主导—学校落实—社会支持” 的单中心的线性治理模式。然减负效果不尽人意,且随着校外教育市场的野蛮生长,学生校外培训负担不断加重,严重影响了学生的身心健康发展。与此同时,校外培训产业的涉入也使得减负的相关利益群体更加复杂化。为了更好地协调学业负担社会治理过程中各方的利益,并使之能服务于学生个体全面发展的共同目的,亦亟需德性的加入。在德性的引领下,公共德性作为学业负担社会治理的德性理念会统摄治理行动,形成以促进学生全面发展为核心的共同利益,并通过多主体的共同行动来实现这些共同利益。

二、学业负担社会治理德性本真的应然表现

学业负担社会治理本质上是人为了人而治理人的行动,是一项关乎人的发展的活动,德性是其应有之义。学业负担社会治理应以 “德” 为落脚点,由公共德性、共同利益和共同行动构成其行动逻辑,最终指向最高的善,即学生的全面发展。

1.公共德性:学业负担社会治理的德性理念

人的德性一般指向己身。亚里士多德(Aristotle)认为在社会共同体中,公民要具备友爱德性,这是一种指向他人的德性。 “友爱” 是与他人交往过程中一种完满的德性,关心的是他人的需求,而非只专注于自身的需求,在此基础上公正才有可能得以实现。这种友爱他人的德性在儒家思想中表达为 “君子之德” ,君子是具有 “仁礼” 之德的人,即拥有 “仁爱他人,辞让他人” 的大公无私之心。这种君子之德从积极意义上能约束治理主体的私心与私利,使其 “克己复礼” ,怀有 “己欲立而立人,己欲达而达人” 的公德之心,积极增进社会公共利益,完成私利导向到公益共识导向的转变(王升平,2018)。因此,在社会共同体中,首先需要一种规范己身、友爱他人的公共德性,这种公共德性是 “相关于他人” “促进他人利益” 的德性(亚里士多德,2003),是调和利益冲突的关键理念。学业负担社会治理涉及政府、学校、家庭与社会多方主体,主体构成的复杂性与多层次性使其治理过程必然面临个体利益与集体利益的冲突与博弈。公共德性是对各治理主体的一种内在德行规范,引导治理主体将共同利益置于个体利益之前,共同致力于学生全面发展这一利他目标的完成。

教育的公益性和社会治理的公共性决定了学业负担社会治理是一项具有公共价值的社会公共事务。社会治理是解决学业负担问题的一种范式,旨在通过社会治理减轻学生的学业负担从而促进学生个体的全面发展。就此而言,公共性是学业负担社会治理的基本属性,德性则是学业负担社会治理的基本价值诉求,两者共同构成了学业负担社会治理的基本理念——公共德性。乔治·弗雷德里克森(George Frederickson)认为,公共德性是基于公共行政精神,追求满足绝大多数人利益的公共的 “善” ,公共行政精神是 “对于公共服务的召唤以及有效管理公共组织的一种深厚、持久的承诺” ,是 “关于人类集体事业的性质及如何更有效地达成集体行动的目标的看法和信念” (乔治·弗雷德里克森,2003,p.2)。他所说的公共的 “善” ,在一定程度上是指 “所有的人们为了公共利益,而不是出于个人的或者家庭的目的才走到一起来” (乔治·弗雷德里克森,2003,pp.46-47),这是公共性的体现,同时也是德性的彰显。学业负担社会治理是各主体为了学生的全面发展而针对学业负担问题进行协同治理的一项公共事务,旨在通过调和各主体之间的不同利益使之和公共利益达成一致。换言之,无论是地方政府部门的政绩利益需求,还是学校的业绩利益需求、教师的考核利益需求、家长的高分利益需求以及社会的优质人才利益需求,都依托于学生个体发展的某一部分内容。简言之,学业负担社会治理各主体的利益需求是学生个体全面发展这一共同利益的构成部分,满足各主体的利益需求在一定程度上就能促进共同利益的实现。而且在这个私利和公益统一的过程中,还能使各主体 “养成一种善美的行为方式与思想境界” (高兆明,2001)。因此,公共德性能够作为学业负担社会治理的根本理念,指导行动的前进方向,实现学业负担社会治理的 “最高善” ——促进学生的全面发展。

2.共同利益:学业负担社会治理的德性目的

梁启超从公私德之辩阐释了公德之于国家和社会的关键作用,相比于 “人人独善其身” 的私德,公德是 “人人相善其群” ,因此 “人群之所以为人群,国家之所以为国家,赖此(公)德焉以成立者也” (梁启超,2016)。公共德性是凝聚集体的价值规范,共同利益是公共德性之于群体生活中德性目的的显像。换言之,公共德性是社会共同体的内在联结,共同利益是社会共同体的外在联结。这种共同利益必须是以善为导向的共同目的,才能真正地指引社会共同体的行动方向。学业负担社会治理的公共德性理念要求学业负担治理的过程和结果都指向一种善,这种善就是学生的全面发展。为此,国家、政府、学校、家庭和社会等治理主体既要澄明各自不同的利益主张,也要明确彼此共同的最终目标,并在公共德性的引领下实现个人利益和共同利益的均衡。需要指出的是,这种共同利益所要求的 “共同善” 并不意味着要完全抹杀各主体的不同利益诉求,而是倡议在差异性中寻求同一性,在同一性的基础上达成善的共识。

当前我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,体现在教育上则是人们对公共教育服务(尤指优质教育服务)供给不均衡与对孩子学业成就期待之间的矛盾,这也是学生学业负担产生的根源之一。这一矛盾深刻揭示出如何促进学生个体的全面发展是破解各主体共同利益矛盾的关键。政府的利益诉求在于办人民满意的教育,公众的利益诉求在于让孩子获得优秀的学业成就,社会的利益诉求在于培养适应社会发展的高质量人才,这些利益诉求看似不同,但最终共冶一炉,汇聚出各方的共同利益诉求——学生个体的全面发展。我们要在兼顾不同主体不同利益诉求的同时保证共同的善不偏离,就要确保以下三点:目的性共同善、条件性共同善、成果性共同善(曹刚,2016)。其中,促进学生的全面发展便是学业负担社会治理在目的性上的共同善。条件性共同善是指能够促使集体行动成为可能的手段。共同善的实现需要集体行动和参与公共事务,这就意味着学业负担社会治理必须要保证多方主体的共同参与,调动各主体力量协同治理,最终提供集体共有、共享的治理成果,实现共同利益,即达到成果性共同善。

在学业负担社会治理的公共德性要求下,个人利益是作为不损害公共利益的存在,共同利益是个人利益的交叉融合体,共同利益的实现是个人利益与公共利益的 “双赢” 。但当两者出现冲突时,个人利益应为共同利益的实现作出一定的符合美德标准的 “自我牺牲” 。因此,学业负担社会治理必须要厘清各主体间共同的内在目的和根本利益以便精准施策,从而满足各主体的共同需要,实现促进学生个体全面发展的共同利益。

3.共同行动:学业负担社会治理的德性行为

学业负担社会治理的公共德性旨在实现治理的最高善,而这需要各治理主体在公共德性理念的指引下朝着善的目的共同行动,这也是公共德性外化的实践诉求。德性最终要转化为外在的德行才是真正的德性。孟子认为 “由仁义行,非行仁义也” ,德性与德行的一致必须是个体在内部德性的规范下自愿、主动生发而出的行动自觉,德性是德行生成的内在驱动力,德行是德性的外化要求。由此看来,公共德性是人们在社会生活中所遵循的一种共同价值规范,共同利益是社会共同体所达成的最高目的,集体行动需要在价值规范和目的一致性的引领下才能获得行动的一致性。从此种意义上说,公共德性是保障治理共同体形成的先决条件,共同利益是共同体存续的目标动力,而共同行动则是实现共同利益的德性要求。

学业负担社会治理关联着政府与学校的业绩诉求、家长的成绩诉求、教育机构的利润诉求以及学生的发展诉求,这些不同利益主体的差异性诉求也是集体主义与个体主义在各自领域中对道德主张的申明。因此,均衡这些差异与冲突是开展学业负担社会治理的关键,只有获得行动的一致性后,才能展开共同行动。共同行动的实质是私与公、群与独、己与他等群己关系之间的制衡,因此公共德性表现为 “一种群己张力的耦合品质” (宋洁,2016),群己关系耦合的结果即是共同行动的达成。共同行动的形成需要两个基本条件:一是承认人的差异存在,在包容人的个性基础上共同承担任务。现代社会强调 “小我” 与 “大我” 的辩证统一,两者并不是 “谁代替谁” 的关系。因为群体之 “公共” 价值必须要以自我之自由的实现为基础和前提,而自我之自由也必须要通过群体之 “公共” 来实现(张康之,2020)。在社会生活或集体行动中,主体间应是一种平等共生的合作关系。二是用规范追求行动的一致性,运用文化或道德等价值规范对行动进行规范,即在社会治理中运用德性之治。这里的德性之治并非简单的道德之治。在社会治理的职业语境中德性更多指向的是伦理,伦理是 “一种公共生活中外在的、客观的理性规范” (尧新瑜,2006),是具有正义性的一种公共意志的体现。也就是说,要组建学业负担社会治理共同体也要满足两个条件:一是各治理主体在地位上是平等的,在平等的基础上展开协同治理。二是各治理主体需要协调各方利益。共同行动的前提是承认各治理主体之间的不同利益诉求,并在满足与共同利益相一致的个体利益的基础上实现共同的善。

学业负担社会治理的德性要求实质上是学业负担社会治理的行动准则,该准则要求各治理主体在平等关系的前提下进行合作,产生共同行动。共同行动要求我们搭建一种自治式共治的复合立体治理框架。在这个治理框架中,各治理主体之间并非科层制的上下级链条关系,而是处于一个平等关系网络中的合作伙伴关系。他们既在各自领域中进行自主自治,同时也要开展跨领域的协同共治。由此,在公共德性这一共同价值规范的引领下,各治理主体尽可能发挥出最大的自主性、能动性和创新性,强化治理力量的联动作用,实现治理效率的最大化。

三、学业负担社会治理德性缺位的实践样态

以德性为价值取向的学业负担社会治理是学业负担治理的新范式。然而,当前学业负担社会治理面临的德性缺位在一定程度上会影响学业负担社会治理的有效开展,主要表现在如下三个方面。

1.功利之心:学业负担社会治理的价值理念异化

理念决定思维,思维决定行动。当学业负担社会治理主体内心充满功利思想时,就会导致治理的价值理念发生异化,各主体也就无法对共同利益形成认同感。这种功利取向的治理理念不仅会导致治理主体的消极参与,也会导致治理结果偏离共同愿景。社会治理的特色在于公民积极主动地参与到社会事务的公共治理过程中,但在历次的学业负担治理中社会主体往往处于被动的境地,具体表现为两点:一是治理行动逻辑体现为 “指令—顺从” ,上有指令下才有动作,鲜有主动实施自我减负行为,且常以消极的态度变相地维护自身的利益;二是治理结果唯 “指令” ,即治理结果追求达到政策中的具体指标,鲜有关注治理举措是否切实减少了学生的学业负担,治理结果是否真正促进了学生的全面发展。

客观而论,学业负担从我国建国起就是一个常见的教育问题,但在 “你追我赶” 的 “赶学游戏” 中,大家都在不断加码,唯恐自己落后。在地方教育行政部门担忧自己的政绩不好看、学校担忧自己的升学率低、教师担忧自己的晋升考核不过关、家长担忧孩子的分数低上不了好学校的顾虑下,他们都不敢主动减负。因此,在减负政策颁布前,即便各方均已知道学业负担超出了学生能承受的合理范围,但也无人敢做 “减负” 第一人。唯有在国家出台明确的减负政策文件后,其他各方才会行动起来。这种被动心理导致各治理主体在治理过程中会机械地遵从政策指令行事,对减负政策进行表层解读,而不会结合本地本校情况进行思考和落实。从 “双减” 政策的本意来看,减少作业负担应是在提升作业质量的基础上减少作业量和缩短做作业的时间,减轻校外辅导负担应是在提高校内教学质量和公共教育服务供给质量的基础上规范校外培训。但在实际执行过程中,大部分地方只是做到了减少作业数量和规范校外培训,却并未实质性地提升作业质量、教学质量、校内公共教育服务质量和家庭教育质量。据调查显示, “双减” 后,学生作业数量 “和以前差不多” 的占比为56.74%,学科组未注重提升作业质量的占比为73.31%(李镇西,2021)。可见, “双减” 后的作业负担治理不过是表面功夫,作业数量并没有得到明显的缩减,作业质量也没得到提升,作业负担治理实则既未减量又未增质。虽然2021 年12 月教育部召开新闻发布会宣布校外培训机构已压减超八成,课后服务基本覆盖,但实际上已有一些地方将课后服务异化为集体教学或补课,一些培训机构从明面转入 “地下” 开设小班课,培训费用更是 “水涨船高” ,令家长苦不堪言。异化的课后服务和天价的校外培训给学业负担治理带来了另一种负担,加之其行为小型且隐蔽,也增加了治理的难度(周洪宇等,2022)。从结果来看,这次 “双减” 似乎各地都拿出了漂亮的治理 “成绩单” ,但实际上减量不提质的最终结果是学生依旧无法获得全面的发展。

当各治理主体只关切自身利益的获得时,就会导致学业负担社会治理理念的异化。功利主义理论的代表人物杰里米·边沁(Jeremy Bentham)认为,公共利益是个人利益的简单之和,因此功利原则是促进个人利益向公共利益转向从而实现 “最大善” 的一个外源性动力(崔浩,2009)。但功利主义理论的本质是一种目的导向理论,这就导致其在实践中容易行差踏错,尤其是在对公共利益未达成共识之时,功利性的价值取向就会直接扭曲治理理念。学业负担社会治理各主体对于 “学生的全面发展关键在于教育质量的提高而非低质教育数量的多和少” 和 “减负的关键在于教育质量的提升而非数量的简单减少” 没有达成共识时,功利性的价值取向只会使他们更加自利化,而不会通过自利行为增进公共利益,从而使私利与公益达成一致。这是边沁理论的缺陷,同时也是密尔理论对其的超越。约翰·密尔(John Mill)认为,约束功利行为的关键在于 “良心” ——实质是一种内在的道德制裁力。 “良心” (即德性)应为公共治理的一种内部道德规范。总的来说,学业负担社会治理唯指令的主要成因在于治理的功利主义盛行,而其根源在于治理德性的缺失从而导致治理理念的异化。

2.利益分化:学业负担社会治理的利益博弈困境

学业负担社会治理涉及政府、学校、家长和社会等多元利益主体,各个利益主体之间存在不同的价值取向和利益诉求,必然会导致他们在治理过程中以自身利益最大化为其行动逻辑。以学校为代表的行政力量更加关注学生的整体发展,但由于业绩压力偶尔会更加关注学生的学业成绩;家长由于阶层跃迁的焦虑在一定阶段内会更加关注学生的学业成就;校外培训机构由于利润压力更加关注学生的学业成绩(贾伟等,2021)。各利益主体在寻求自身利益最大化的过程中不可避免地会产生非良性的利益博弈,形成利益分化与博弈困境,如减负 “明减暗增” 、校内减负校外增负、学校减负家长增负等。利益未得到有效协调便容易导致 “人心不齐” 的局面,这也是为什么历次减负总是效果不佳的重要原因。

马克思和恩格斯认为: “‘共同利益’在历史上任何时候都是由作为‘私人’的个人造成的” ,两者的对立 “只是表面的,因为这种对立的一面即所谓‘普遍的’一面总是不断地由另一面即私人利益的一面产生,它决不是作为一种具有独立历史的独立力量而与私人利益相对抗,所以这种对立在实践中总是产生了消灭,消灭了又产生” (卡尔·马克思等,1960)。共同利益从个人利益中产生,同时相对于个人利益而存在,两者绝不是简单的二元对立关系,而是在矛盾中形成高度统一,二者相辅相成。学业负担社会治理各主体基于各自的利益诉求而表现出各自不同的行动逻辑。例如,政府看重政绩,学校追求业绩,家长重视成绩,校外培训机构关注利润,这些看似差异性很大的利益诉求背后实则共同观照 “学生个体全面发展” 。这种共同利益与 “学生学业成就” 的个人利益并不冲突,共同利益和个人利益作为个体发展的两个方面都是缺一不可的,追求共同利益亦是为了实现个人利益。

正是由于将个人利益与共同利益简单二元对立,才使得各治理主体为了谋求自身利益最大化而 “各自为政” ,因而也无法形成牢固的合作共同体进行多主体协同治理。密尔提出, “最大善” 的获得除了对功利行为进行道德内部约束之外,还需要一种具有利他性的 “自我牺牲” —— “为了他人的幸福或有利于他人幸福的某些手段而作出的牺牲” (约翰·密尔,2016)。他认为这种具有利他性的 “自我牺牲” 是一种真正的美德,具有这一美德的个体不仅不会为一己私利损害公共利益,甚至会为公共利益的实现进行有价值的 “自我牺牲” 。而这一牺牲虽然对其个人利益有所损害,但却能让其感受到和获得幸福感。质言之,美德是实现 “最大多数人的最大幸福” 的先决条件,也是统整利益分化问题、调和公私利益二元对立局面的关键因素。

3.路径单一:学业负担社会治理的主体联动乏力

回顾新中国成立以来的历次 “减负令” ,对学生减负的主要内容经历了 “多作业、多课业、多课外活动” (1955 年), “多教材、多教辅、多竞赛、多劣质家庭作业” (2000 年), “作业、考试、评价、补课、教辅等” (2013年), “超标作业、考试超量、校外培训、电子作业” (2018年), “过重作业负担和校外培训负担” (2021年)(龙宝新,2021),可见其主要内容和主体由单一转向多样,发生场域也从校内扩展到校外。但相比之下,当下的学业负担社会治理仍然以线性治理为主,即遵循政策引领、政府主持、学校主导、社会支持的治理模式。换言之,学业负担治理对政府政策的路径依赖并未发生实质性的变动,仍然过于依赖政府调控的外力主导。学校、家庭和社会的参与度虽然有所提高,但参与的自主性仍旧匮乏,在学业负担治理中依旧是被动参与、辅助型的适应性主体,而非主动加入、协同型的自治性主体。各治理主体缺乏由内生力量催发的自治性,多元主体治理联动乏力,场域内部环境无法发生根本性转变,因而治理实效不尽人意。

国家提出社会治理共同体的本意是为了激发公民参与社会公共事务治理的活力。理查德·C.博克斯(Richard C. Box)认为: “在社区治理中,公民成为社区的治理者而非消费者;选任官员的作用在于协调公民参与治理的种种努力,而不是替他们做出决策;社区公共服务职业者关注的焦点是帮助公民实现其社会治理目标,而不是着力于控制公共权威机构。” (理查德·C.博克斯,2005)政府虽然有意激发社会力量的参与活力,但由于过去社会管理中长期执行的 “党委—政府” 单一主体治理模式,已经让公众习惯于将自己 “托管” 给 “全能型政府” ,从而让他们在做 “甩手掌柜” 的清闲中逐渐丧失主人翁精神。历次学业负担治理都体现出对政府行政调控能力的依赖。这种依赖实际表明了公众参与社会治理意识的薄弱,将学业负担治理视为政府的责任,而忽视了自己作为治理主体的权责,这必然会导致学业负担治理中社会共治力量不足、联动性弱、可持续性差的局面。实际上,公民积极参与公共治理本身就是一种德性的体现,因为这是公民参与政治生活的权利,也是对政府权力范围的一种限制(杨盛军,2015)。社会治理的核心特征是多元主体协同共治,通过共治以谋求公平正义的最大化实现。这不仅是中国社会政治制度的一种德性要求,同时也是社会治理德性正义的彰显。就此而言,当前学业负担多元社会治理格局面临的 “悬浮” 困境实质上是其德性缺位的另一种表现。

从表面上看,治理理念异化的原因在于治理主体的功利之心,但实质是功利性由于缺少德性作为内部道德制约而异化为自利性;治理利益分化的博弈困境实质是治理主体缺少为他人 “自我牺牲” 的美好德性;治理路径单一的实质是公民缺少参与公共治理的公民德性,使各治理主体难以相互配合并形成共同行动。所以,德性缺位是当前学业负担社会治理困境的根源。

四、学业负担社会治理德性回归的行动路径

学业负担社会治理过程中之所以会出现上述问题,实质是由于对学业负担社会治理的价值定位不清,从而陷入德性缺位的困境。当前学业负担社会治理应遵循以公共德性为根本理念、以共同利益为价值取向、以共同行动为行动准则的道路,凝聚起 “立德树人” 的教育价值共识,推进学业负担社会治理利益协调的共赢善态发展,构建以 “自治、法治、德治” 三治融合的多元主体协同共治格局,促使学业负担社会治理的德性回归,从而最大化发挥社会治理在学业负担治理上的效用。

1.立德树人:凝聚学业负担社会治理的教育价值共识

公共德性的实质是引导人们就共同行动形成共同的价值共识,并以此作为行动旗帜。党的十八大明确提出将 “立德树人” 作为教育的根本任务,十九大进一步提出 “落实立德树人根本任务” ,将 “立德树人” 作为检验教育工作成效的根本标准,因此 “立德树人” 应成为一切教育工作的出发点和归宿,也是公共德性在教育治理领域的进一步阐释。要解决当前学业负担社会治理中存在的功利主义倾向,关键在于 “立德树人” 这一价值共识在具体实践中的达成。只有将德性贯穿于整个学业负担社会治理过程中,才能从根本上阻止功利主义的扩张。

“立德树人” 要求学校、家庭和社会各方共同携手,在教育的全过程中以 “育人为本、德育为先” 的原则促进学生的全面发展。当前学业负担社会治理之所以存在功利主义的价值取向,关键在于 “德” 的缺位。公共德性作为学业负担社会治理的根本理念,在具体实践中与 “立德树人” 具有多重统一性:都是以德性为主线贯穿全过程,都以培养全面发展的人为行动目标,都要求各方各界协同参与行动。所以, “立德树人” 不仅是学业负担社会治理的任务要求,也是治理过程中公共德性的实践阐释,具体体现为以下三点:一是以人为本。以人为本是立德树人的核心价值旨归,无论 “立德” 还是 “树人” 都是以人为着眼点,围绕人的全面发展展开行动。这意味着学业负担社会治理不仅需要关注治理客体的全面发展,同时也要关注治理主体的全面发展——即治理主体参与社会公共事务的管理能力和自治能力的提升。二是以德为先。以德为先是实现学业负担社会治理的逻辑前提。德治在于治 “治者” ,即要求治理主体进行自我限制(张康之,2003)。因此,为了更好地达成个体理念与公共理念一致化的目标,就要引导治理主体主动自觉学习和培养个人德性,让个人德性在共同实践中逐渐生成为一种总体德性——公共德性。基于此,各治理主体才能形成治理合力。三是以树全面发展之人为治理目标。学业负担治理本质上还是培养人的问题,所以治理同样要以人为关注点。故而学业负担社会治理应以切实减轻学生过重的学业负担为基本目标,以实现学生德智体美劳全面发展为终极目标。

既然公共德性是学业负担社会治理的根本治理理念,那么 “立德树人” 就是公共德性在教育实践中的表达和指向,其关注的不仅是治理过程和治理结果的德性,同时也关注治理主体自我德性的养成;其实现的不仅是学生个体的全面发展,更是共同体中所有成员的全面发展。因此,只有达成 “立德树人” 这一教育价值共识,才能把好学业负担社会治理的 “方向盘” 。

2.利益协调:推进学业负担社会治理的共赢善态发展

实现共同利益的理想状态是各利益主体达成共赢,也就是通过利益协调,在保障共同利益的情况下使全体成员获得最大化的利益。学业负担社会治理的协同共治是多元主体在实践中通过利益的分配、调节、补偿,不断加强联结,在利益均衡的状态下形成治理合力,从而推动学业负担社会治理实现善治。协同共治是学业负担社会治理的应然治理模式。要让这一模式实现良性循环发展,其关键在于各治理主体通过利益协调机制,在 “协同共治” 的基础上不断寻求 “共赢善治” 。

在由各利益主体共同组建的共同体内部,利益的分配是否公平、协调是否合理、补偿是否到位、激励是否有效,关系到该共同体的稳定程度。因此,应建立利益公平分配机制、利益关系整合机制和利益合理补偿机制,以保障学业负担治理从社会共治走向善治。具体而言,一要建立利益公平分配机制,可根据各治理主体在治理过程中发挥的作用大小,科学设定各治理主体的利益分配权重,确保利益分配的合理性与公平性。例如,对学校开展课后服务的资源投入(如设备、人力等资源)进行合理分配,既是提升课后服务质量的关键,也是保障课后服务不影响课内教学秩序并稳步长效开展的前提。二要建立利益关系整合机制,可将各主体间的不同利益诉求进行合理整合,对不同利益博弈点进行针对性调节,将原本的利益分割转向利益多赢。学业负担社会治理的家校利益博弈点主要在学生的学业成就上,社会外部的利益博弈点主要集中于校外辅导机构的经济利益诉求上。因此,对于家校主体的利益调节,应侧重于提升教学质量、作业质量和教育公共服务质量;对于社会外部主体的利益调节,可侧重于在公共教育领域内加大对社会服务产品的购买力度。例如,学校课后服务可以和校外辅导机构合作开展,不断丰富课后服务的种类,提升课后服务的质量,同时在减轻学校教师负担的基础上提高家长和学生对课后服务的满意度。三要建立利益合理补偿机制。它是指在协调公益和私益之后对受损利益主体给予一定程度的补偿,以维护当前相对公平的利益分配,实现利益分配的 “帕累托改进” (即在保障参与资源分配的任何一方利益不受损的情况下,使至少一方的状况变得更好)(朱德全等,2016)。例如,可对校外培训机构的撤并或转型进行补偿,一方面能稳定校外辅导市场,另一方面也能给予校外培训机构参与治理的信心。在利益公平分配机制、利益关系整合机制与利益合理补偿机制的共同保障下,各利益主体不断加深对共同利益的认同,从而促使善治常态化成为可能。

如图1 所示, “协同共治” 是共同行动的基础,此时各主体由于拥有共同目标和暂时对共同利益的认同而形成了初步的共同体。但随着治理的开展,利益不可能是永恒不变的,当某一方的利益受损而无法得到补偿时就可能会影响治理共同体的稳定。这时就需要一个科学合理的利益协调机制来保障各方主体的利益均衡。当利益保持均衡水平时,在共同利益的引领下此时的共同体已经完全成熟,各方基本获得共赢,由此走向善治。

图1 以 “协同共治” 求 “共赢善治” 的治理逻辑

3.三治融合:构建学业负担社会治理的协同共治格局

德性是共同行动的内部道德规约,共同行动的可持续性发展不仅需要成员的自发自省,同时也需要法律等外部力量的约束。亚里士多德认为德性是促进社会正义实现的伦理规范,但社会正义的原则必须要由法律来支持和保证, “政治的公正是以法律为依据而存在的” (苗力田,1992),利益协调中的分配与补偿正义需要依靠法律予以保障。总的来说,共治的前提是自治,德治和法治则是共治的保障。因此,在各主体自治的基础上,只有德性规范(德治)与法律力量(法治)的联手才能维持共同行动的生命力,从而保障共同体的稳定性,维持共治格局。 “三治融合” 最早源于浙江省桐乡市越丰村基层社会治理的成功经验,后被党的十九大报告采纳,作为基层社会治理创新模式向全国推广。学业负担问题虽然属于教育治理范畴,但从更广阔的视角来看,它同样是一个普遍存在且亟需解决的社会问题。因此, “三治融合” 的理念同样适用于学业负担社会治理。

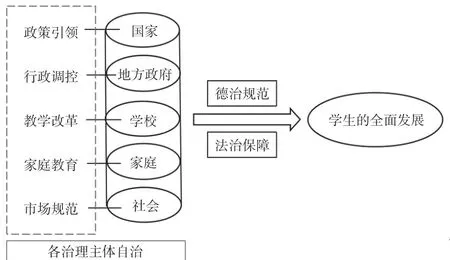

“三治” 在解决问题时各有其侧重点:德治是一种柔性约束,法治是一种刚性约束,自治是一种内生约束,三者相结合共同构成维护社会和谐稳定的 “三脚架” (中共桐乡市委,2014)。 “三治融合” 在学业负担社会治理中可具体化为:多元治理主体在积极自治的基础上展开共治,在德治规范、法治保障下实现协同共治。如图2所示,自治作为促进共治的内在动力源,是激发治理主体主动参与学业负担社会治理事务的一个 “赋权增能” 过程。在治理过程中各治理主体应充分认识到学生学业负担过重的危害,发挥各主体的主观能动性,切实减轻学生过重的学业负担。具体表现为:在国家政策的宏观引领下,地方政府可根据本地的具体情况和治理进度,利用行政力量进行调控;学校可根据国家政策和地方规定,结合本校实际情况开展教学改革,以减轻学生的校内学业负担;家长应转变教育观念,在学校的指导下,根据孩子的身心特点和学业水平进行适切的家庭补充教育,减少不必要、不合理的校外学业负担;社会应做好对校外培训机构的规范管理,以 “疏” 代 “堵” 。此外,在政府的引导下,校外培训机构可成立行业联盟,制定行业规范,实现行业的自管自治自律。德治是以公共德性为基本理念对学业负担社会治理中自治和共治进行价值规范,帮助各治理主体树立正确的治理共识和治理观,以实现共同目标。法治是实现学业负担社会治理的根本保障,是自治与德治失灵时的兜底保证。单纯依靠个体的内部规约不足以适应社会活动和社会关系的复杂性,仍然需要采用理性的法律秩序从外部进行规制,以避免自治和共治 “越轨” 的可能性。除此之外,各治理主体的利益分配、调节、均衡同样需要依靠法律给予保障。因此,学业负担社会治理应以德治为价值规范,以法治为根本保障,在自治的规则和程序中嵌入协同共治的框架,从而形成一核多元主体协同共治的立体复合型治理格局。

图2 学业负担社会治理多元主体协同共治框架

“三治融合” 既是对共同行动德性要求的回应,也是对学业负担社会治理多元主体协同共治格局的进一步深化,有助于学业负担社会治理体系从指令式向协同式转变,治理模式从扁平式向立体式转变,治理实践从零散性向总体性转变。如此可激发社会公众参与公共事务的主动性与积极性,全方位解决学业负担社会治理主体单轨化的困扰,实现学业负担社会治理多主体的协同共治。

总之,德性是学业负担社会治理的内在根本属性,利益是学业负担社会治理的外部动力,双管齐下是学业负担社会治理高质高效开展的关键所在。然而,学业负担社会治理问题涉及多个领域多个利益主体,其治理过程不可能一蹴而就,治理内容也不可能一成不变。因此,学业负担社会治理必须坚持 “立德树人” 的价值共识不动摇,在利益均衡的原则上打造共赢善治的协同共治格局,以实现学业负担社会治理的目标。