城镇化的微观健康效应

——户籍转变对农业转移人口健康的影响

闫辰聿,和 红

(中国人民大学a.社会与人口学院;b.人口与发展研究中心,北京 100872)

一、引 言

实施健康中国战略和城镇化是当前和未来时期中国实现全民健康和推进社会主义现代化建设的重要举措。2021年第七次中国人口普查数据显示,我国城镇居住人口90 199 万人,占全部人口的63.89%,与2010年相比城镇人口比重上升14.21%,我国城镇化建设取得了历史性的成就①国家统计局.第七次全国人口普查主要数据情况(2021-05-21),http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html。。《“健康中国2030”规划纲要》指出推进健康中国建设,是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础,全民健康是建设健康中国的根本目的②国家卫生健康委员会.中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》(2016-10-26),http://www.nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s2908/201610/e0ba30afe7fc4f7ea8f49206fb92ac00.shtml。。城镇化的快速推进给全民健康特别是维护和促进农业转移人口的健康带来了新的挑战。

关于城镇化的健康效应,以往研究多数从宏观视角探讨城镇化率对居民健康的影响,较少的学者从微观角度探讨城镇化带来的户籍变化这一事实对居民健康的影响(Jiang et al.,2021[1];程明梅、杨朦子,2015[2])。新型城镇化从“以物为本”转变为“以人为本”,其核心在于“人的城镇化”,本质即农业人口转变为非农业人口,实现农业转移人口市民化(郭爱妹、顾大男,2019)[3]。2014年我国开始进行户籍制度改革,明确提出取消农业和非农业户籍的区分,实行一体化的居民户籍制度,2019年国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,推动居民户籍转变仍是实现人口城镇化率的重要举措(韩桂芳、王浩林,2020)[4]。由于我国长期以户籍制度为基础的二元城乡结构,农业转移人口由于户籍限制并未在医疗和社会保障上享受与城镇居民同等的基本权益,户籍转变的发生使其获得了户籍转变地的医疗保障待遇和城市公共服务,促进了其城市融入水平,改变了其生态系统、生活方式和社会网络,从而可能影响其健康水平(郭爱妹、顾大男,2019)[3]。本文利用全国微观数据,基于户籍转变这一事实出发,探讨户籍转变对农业转移人口健康的影响。

二、文献回顾

(一)城镇化影响农业转移人口健康水平的理论路径

目前研究主要有健康移民理论和社会生态理论(郭爱妹、顾大男,2019[3];Gu&Feng,2017[5])解释城镇化与健康水平间的关系。健康移民理论强调健康选择机制,一是健康移民假说,即健康人口更能够克服迁移过程中的负面条件,在流出地更健康的人才有可能发生迁移;二是“三文鱼偏误”,流入地会淘汰掉健康状况变差的人口,健康状况较差的移民由于生活成本、社会保障需求等原因,往往无法再长期居住在流入地,所以选择返回迁出地(和红等,2018)[6]。社会生态理论则更强调由于农村-城市环境变化对农业转移人口健康的影响,从更宏观的角度探讨城镇化的健康效应。物理环境的变化和健康显著相关,城乡迥异的生态环境会造成城乡居民健康的差异;社会经济地位、社会资本、社会支持、社会网络等社会环境的改变同样对居民健康有着显著的影响(Gu&Feng,2017)[5]。

以往学者研究界定,农业转移人口城市化指的是从农村转移到城镇的人口,在经历职业转变和城乡迁移的同时平等享受城镇居民各项福利和政治权利,成为城镇居民并完全融入城镇社会的过程(张可云、王洋志,2021)[7]。在我国以户籍制度管理的前提下,户籍转变是农业转移人口城市化的关键和标志,户籍转变的完成意味着就业、医疗和公共服务等方面权利的保障,从这一角度来讲,户籍转变增加了农业转移人口的健康资本,从而影响其健康。Grossman健康资本理论指出个体想获得最优健康资本数量,取决于健康资本成本等于健康资本边际效率,随着年龄的增加,初始健康存量会减少,折旧率会增加,为了维持最优健康资本数量,农业转移人口会作为消费者通过购买卫生服务和投入自己时间生产健康,健康资本会调节其卫生服务的利用,特别是非农业户籍保障其进入城镇福利体系,享有与城市居民同等条件的医疗保健服务,增加了健康资本的生产效率,从而影响其健康水平(Grossman,1972[8];Dwyer&Liu,2013[9])。

(二)城镇化的健康效应

从研究的视角上来看,国内外对城镇化的健康效应研究主要集中在以下两个方面,一是城镇化率对人口健康的影响。一项针对美国南北战争的历史数据研究发现城镇化率的增长会提高人口死亡率,表明城镇化对健康存在负面影响(Haines&Craig,2003)[10]。但也有不同的观点,有研究指出城镇化率的上升对提高人均期望寿命和降低新生儿死亡率有着显著的积极影响(程明梅、杨朦子,2015)[2]。有学者基于中国省际面板数据分析指出城市化水平的提高能显著降低人口死亡率(常青青、仲伟周,2018)[11]。针对城镇化和慢性病的研究显示城镇化程度高的地区糖尿病、高血压和肥胖的患病率更高(Ellen et al.,2009[12];Attard et al.,2012[13])。二是城镇化率对个体健康指标的影响。有学者利用欧美国家面板数据发现城镇化率的提高会显著降低居民的身高(Treme&Craig,2013)[14],一项基于CHNS 数据分析的研究发现城镇化率高的地区居民的自评健康水平较差(Ellen et al.,2012)[15]。但也有研究得出相反的结论,城镇化水平与居民的自评健康呈现正相关(黄柏石等,2021)[16]。也有学者研究城镇化对心理健康的影响,结论也未统一,表现为抑郁水平的降低或者个体心理压力的增加(Miao&Wu,2013[17];Wang et al.,2018[18];Hou et al.,2019[19])。

从研究结论来看,城镇化对农业转移人口的健康效应究竟是积极还是消极,国内研究仍存在争议。一种结论认为我国城乡二元结构的存在使得社会资源向城镇倾斜,农业居民迁往城镇增加了其获得教育、就业和卫生资源的机会,从而加大了其补偿健康损耗的投资,对其健康产生积极影响(吴晓瑜、李力行,2014)[20]。另一种观点认为城镇化伴随着工业的发展,环境污染、人口拥挤和看病难等社会问题加重,现代病和交通意外增加,对人口健康产生消极影响,除此之外,农业转移人口可能难以适应城市快节奏的生活方式,且其属于城市的“后来者”,处于较低的社会经济地位,导致其健康水平的下降(刘国峰、简伟研,2016)[21]。户籍往往也是农业转移人口必须解决的问题,城市户籍是其获得与城镇居民同等水平医疗保障的必要条件(Liu et al.,2020)[22]。

(三)农业转移人口健康水平的影响因素

除了城镇化的相关因素之外,学者们还对影响农业转移人口健康的其他因素展开了分析,相关研究为本文控制变量选取提供了依据。已有文献主要探讨了年龄、性别、婚姻等人口学特征,教育、收入、医疗保险等社会经济地位特征对农业转移人口健康的影响(Lu et al.,2020[23];Jin et al.,2013[24])。基于Grossman健康需求模型和健康折旧理论,年龄的增长会造成健康的消耗,消耗速度存在个体差异,而性别分层作为基因决定的个人特征,同样会产生个体健康差异(Grossman,1972[8];Dwyer & Liu,2013[9]),农业转移人口的健康效应同样存在年龄和性别的差异(成前、王晓宇、刘金伟,2020)[25]。社会经济地位是健康的重要影响因素,收入和教育与健康呈现非线性关系,研究发现绝对收入提高、受教育水平提升和就业会正向促进农业转移人口的健康水平(丁宏、成前、倪润哲,2018[26];成前、王晓宇、刘金伟,2020[25];韩桂芳,2020[4])。除此之外,从交叉分层视角来看,农业转移人口城市化对健康产生影响的同时会作用于健康社会决定因素,从而影响个体健康(Brooks et al,2022[27];Connell,1982[28]),环境的改变会影响个人的健康行为,城镇化会通过改变迁移人口的生活习惯和健康行为,从而影响其健康水平(Attard et al.,2012[13];Ellen et al.,2012[15]),且有证据指出健康行为是农业转移人口和城市居民健康差距的重要原因(Chen et al.,2019)[29]。据此,本文在建立回归模型时控制人口学特征、社会经济地位和健康行为。

综上所述,现有研究对城镇化健康效应进行了初步分析,但已有文献对城镇化的测量更侧重于宏观视角,多从城镇化率即城镇人口占总人口的比重测量城镇化水平,也有研究利用区县灯光指数等经济发展指标来衡量城镇化水平,较少的研究聚焦到“人的城镇化”,从微观视角探究城镇化对农业转移人口健康的影响。少数分析城镇化微观健康效应的文献对于新型城镇化的测量也未聚焦到“人的城镇化”,即户籍转变,现有文献一是关注常住地的变化,利用迁移经历分析城市化对农业转移人口健康的影响,二是利用与流入地居民的交往指标测量市民化,这一指标测量市民化是否准确还有待商榷。韩桂芳(2020)[4]等人的研究关注到了户籍转变的健康效应,但其只分析了户籍由农业转统一居民和非农业转统一居民的影响,其实际探讨的是一体化居民户籍的健康效应,未进一步区分农业转移人口和市民的异质性,也未探讨不同特征人口的异质性。本文的创新点在于关注新型城镇化“以人为本”的特点,聚焦农业转移人口,分析户籍转变即农业转非农业户口和农业转统一居民户口对农业转移人口的健康效应,由于农业转移人口进入城镇居住多数只是实现了职业的转变,而户籍转变则意味着其享有与城镇居民同等的医疗保障待遇和城市公共服务,从而可能影响其健康水平,在中国研究城市化不仅要研究城镇化率的水平,更应关注农业转移人口个体的城镇化进程。基于此,本文利用全国微观数据,尝试回答以下3个问题:(1)户籍转变对农业转移人口的健康有什么影响?(2)户籍转变对不同特征农业转移人口健康的影响是否有差异?(3)初步探讨户籍转变对农业转移人口健康的影响机制。

三、研究设计

(一)数据来源

本文数据来源于中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey,CLDS)2016年和2018年数据。CLDS数据自2012年开展调查,采用多阶段分层与劳动力规模成比例概率抽样进行抽样,覆盖全国29个省、自治区、直辖市。调查对象为年龄15~64岁的劳动人口,本文使用该调查最新两年的数据开展分析。2016年共调查21 086个样本,2018年新增样本16 254个,两年原始样本共37 340个。在数据加权后根据研究需要,选择18~59岁的农业转移人口作为研究对象,在对关键变量进行清洗、剔除户籍转变后务农样本并控制全部变量后,共获得19 854个样本,其中农业户口17 209个,“农业转非农业”和“农业转统一居民”2 645个。

(二)变量设置

本文的因变量是健康,包括超重肥胖、抑郁倾向和自评健康三个维度。超重肥胖直接采用亚洲BMI标准(Zeng&Yu,2019)[30]测量:BMI<18.5为“偏瘦”赋值为1、BMI≥18.5且BMI<24为“正常”赋值为2、BMI≥24且BMI<28为“超重”赋值为3、BMI≥28为“肥胖”赋值为4,BMI水平为有序多分类变量。抑郁倾向利用CES-D 抑郁自评量表(Park&Yu,2021)[31]测量:量表共20 个问题,总分60 分,得分≤15分为无抑郁症状、16~19分为可能有抑郁症状、≥20分为有抑郁症状。本文将得分≤15分判定为“无抑郁倾向”赋值为0,>15分为“存在抑郁倾向”赋值为1,抑郁倾向为二分类变量。根据CLDS问卷设计,受访者被询问自评健康,并回答“非常不健康、不健康、一般、健康和非常健康”,将“非常不健康和不健康”合并为“不健康”并赋值为0,其余合并为“健康”赋值为1,自评健康是二分类变量。

本文的核心自变量是户籍是否发生过转变,根据问卷设计的两个问题获得,一是现在户籍登记状况,二是获得非农业和统一居民户口的时间。户籍登记包括四类:农业、非农业、农业转统一居民户口和非农业转统一居民户口,受访者从出生到现在的户籍都为“农业”,则认为其未发生户籍转变赋值为0;受访者现在登记户籍为“非农业”或“农业转统一居民户口”且其是后天获得该户籍则认为其发生户籍转变赋值为1,是否发生户籍转变为二分类变量。

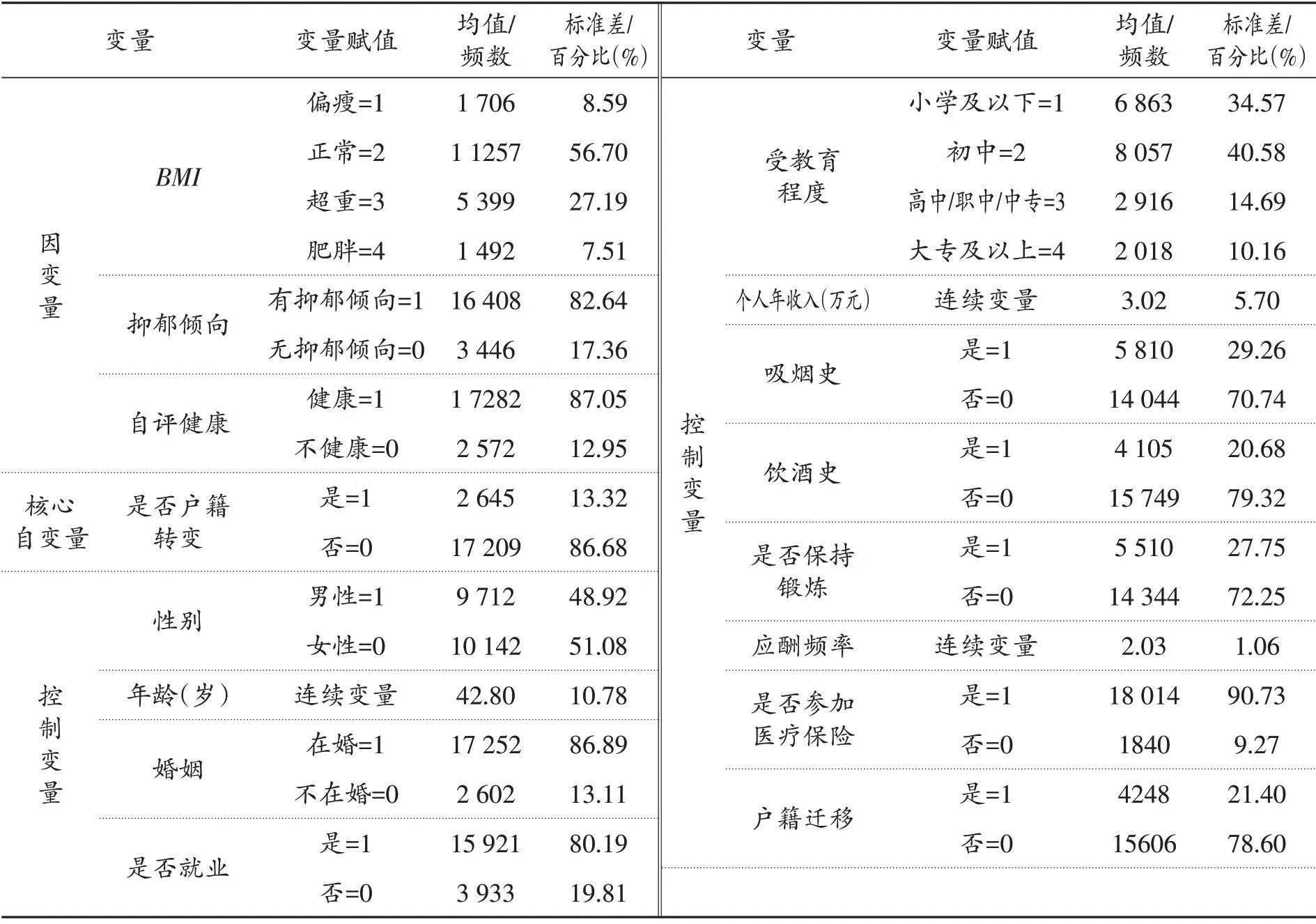

根据以往文献研究结论,控制变量纳入人口学特征、健康行为和经济特征。人口学特征包括性别、年龄和婚姻,其中婚姻将初婚和再婚合并为“在婚”,赋值为1,未婚、离异、丧偶和同居合并为“不在婚”,赋值为0。健康行为包括吸烟史、饮酒史、是否保持锻炼和应酬频率,其中是否保持锻炼变量采用CLDS 问卷中“您最近一个月进行有规律的锻炼吗?”,回答是赋值为1,回答否赋值为0。应酬频率根据CLDS问卷中近三月“您请人在外就餐过吗/您被请在外就餐过吗”,取频率高者从未—经常依次赋值为1~5。经济特征包括受教育程度、个人年收入(万元)、是否就业和是否参加社会医疗保险(城镇职工/城镇居民/新农合/城乡居民/公费医疗有其中之一赋值为1,没有赋值为0)。变量设定详见表1。

表1 变量设置

(三)计量模型

BMI水平为有序多分类变量,以Order Probit模型为基准模型,模型设定为:

式(1)中,BMIi表示BMI水平,为有序变量。Householdi是本文的关键自变量:是否发生户籍转变。β1表示户籍转变对农业转移人口BMI概率的影响。Xi代表一系列的控制变量。F(*)表示非线性函数。

抑郁倾向和自评健康是二分类变量,采用Probit模型考察户籍转变对农业转移人口抑郁倾向和自评健康的影响,基准模型设定为:

式(2)中,Healthi是农业转移人口抑郁倾向和自评健康的二分类变量(1=是或健康),P(Healthi=1|·)表示第i个个体抑郁倾向或健康的概率。关键自变量householdi表示样本是否发生户籍转变,β1表示户籍转变对农业转移人口抑郁倾向或自评健康概率的影响。Xi表示控制变量。

四、实证结果

(一)描述性分析

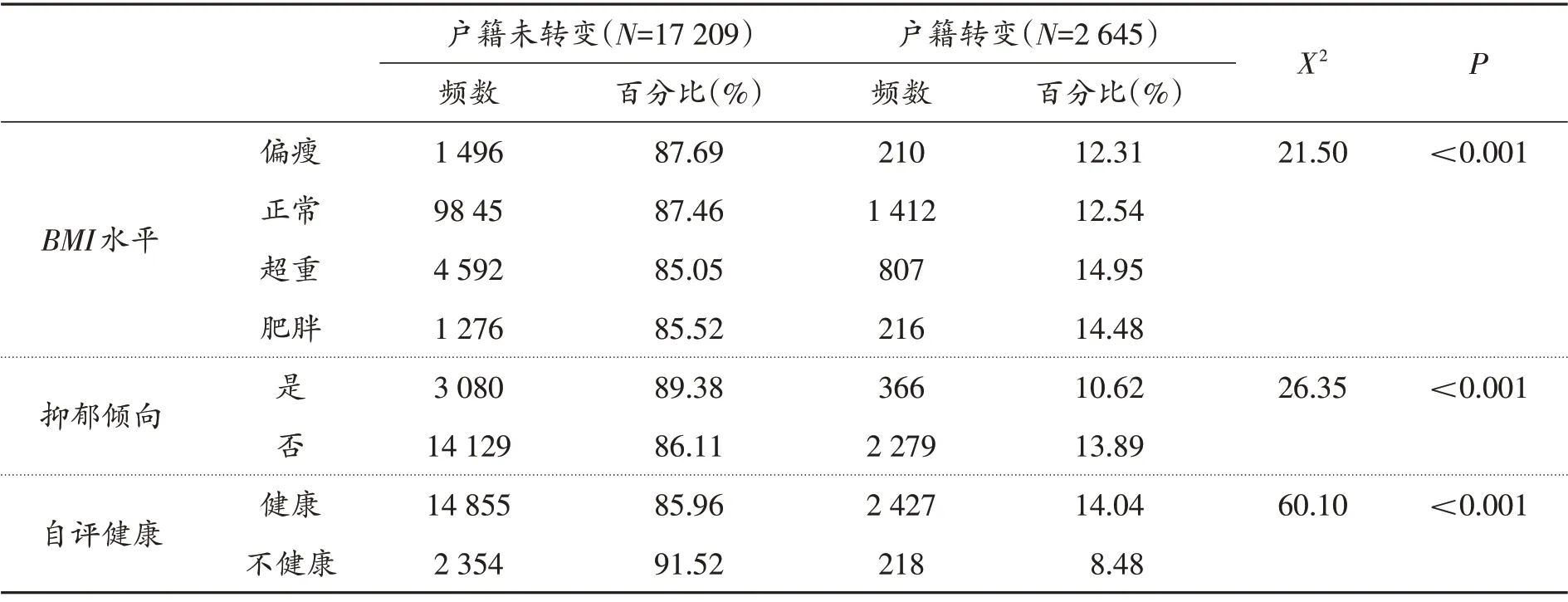

总体而言,18~59岁的农业人口中未发生户籍转变占比86.68%,发生户籍转变占比13.32%,在发生户籍转变的转移人口中,由农业转非农业占比38.75%,农业转统一居民户口占比61.25%。表2显示了我国劳动力人口中农业转移人口户籍转变与未转变人群健康状况的描述统计结果。X2检验结果显示户籍转变与未转变农业转移人口BMI水平、抑郁倾向和自评健康间的差异均在1%的显著水平上存在统计学意义。

表2 描述统计结果

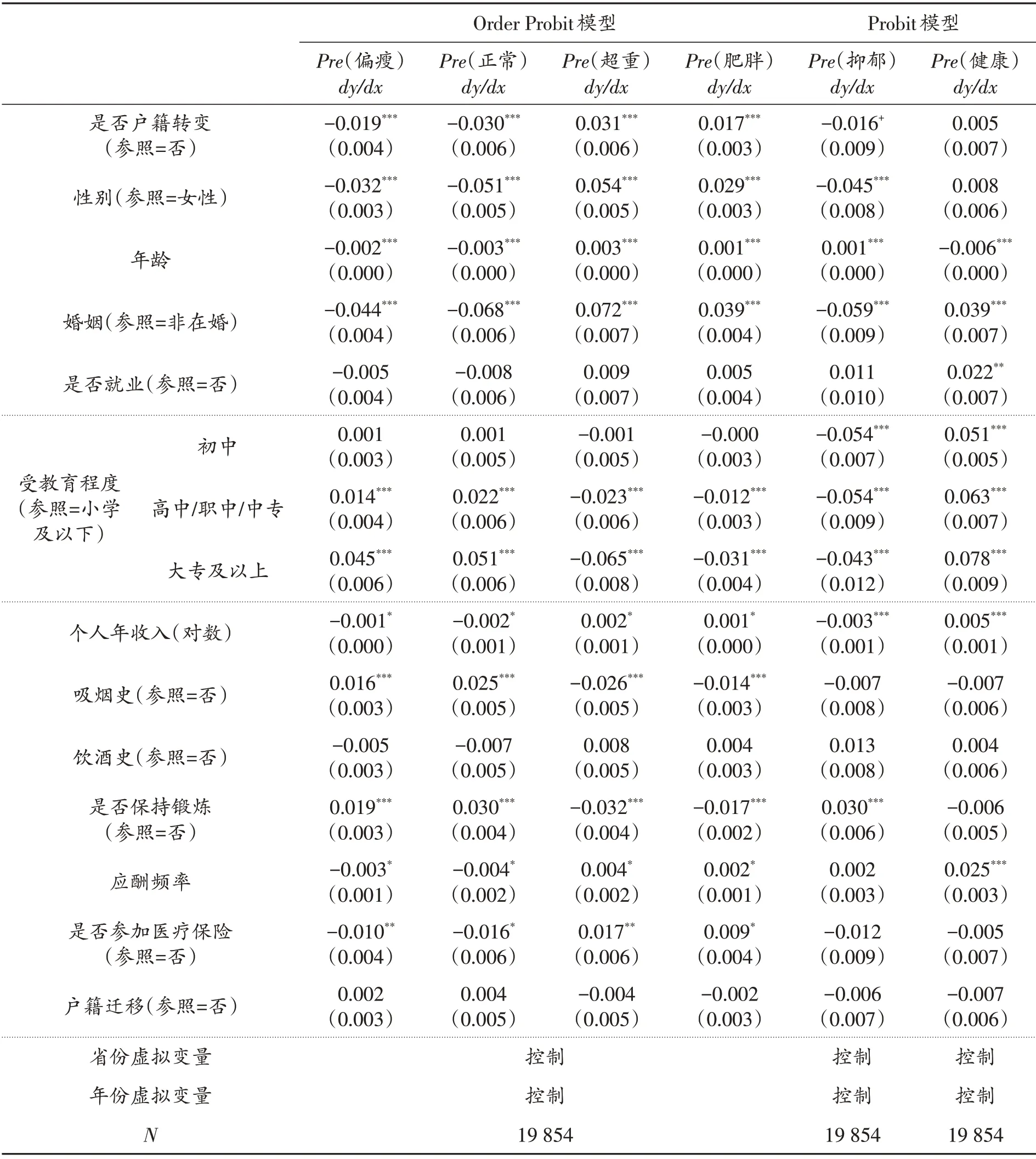

(二)户籍转变对农业转移人口健康的影响

表3是户籍转变对农业转移人口健康影响的基准回归模型。Order Probit 模型结果显示,户籍转变的农业转移人口相较于未转变人口,BMI 超重概率和肥胖概率分别提高3.1%和1.7%,BMI 偏瘦和正常概率分别降低1.9%和3.0%,系数在0.1%的水平上显著,说明户籍转变对农业转移人口BMI异常具有显著正向作用。户籍转变会显著降低农业转移人口BMI偏瘦/正常的概率,提高其超重肥胖的风险。主要原因可能有三,一是心理健康,研究表明长期迁移农民工的心理健康状况更好,落户城市提高了农民工定居城市的概率,降低了其遭受社会排斥和产生孤独的可能,心理负担降低,生活满意度和幸福感增强,这均是超重肥胖的危险因素(尚越、石智雷,2020)[32];二是社会经济地位,户籍转变在一定程度上提高了农业转移人口的社会经济地位和劳动力进入市场的机会,扩宽其职业选择,提高其收入水平,这均可能提高其BMI水平(张可云、王洋志,2021[7];Shao et al.,2016[33]);三是健康资本与健康行为,城市户口进一步保障了农业转移人口的城市福利和医疗保障水平,健康资本的提高会提高健康消耗,健康的不确定性可能通过生活环境改变和不健康生活方式等途径影响农业转移人口体质指数(黄嘉文、傅文欣,2022)[34]。

表3 户籍转变对农业转移人口健康影响的基准回归

Probit 模型结果显示户籍转变在10%的显著水平上降低了农业转移人口抑郁倾向的概率(P=0.082),主要原因可能是户籍转变对农业转移人口的幸福感和生活满意度有积极影响,从而提高其心理健康水平。户籍转变对自评健康则无显著的影响,这与以往部分研究结果有所不同,主要原因可能是城镇化指标测量的不同。表中控制变量结果与事实基本保持一致,由于其不是本文关注的重点,所以不多做陈述,值得关注的是保持锻炼与农业转移人口抑郁倾向呈现正相关,与事实不符的原因可能是与变量设置有关,CLDS问卷设问锻炼习惯为近一个月,时期较短,而抑郁倾向是多因素长期累积作用的结果,相关性分析可能存在混杂因素的作用。

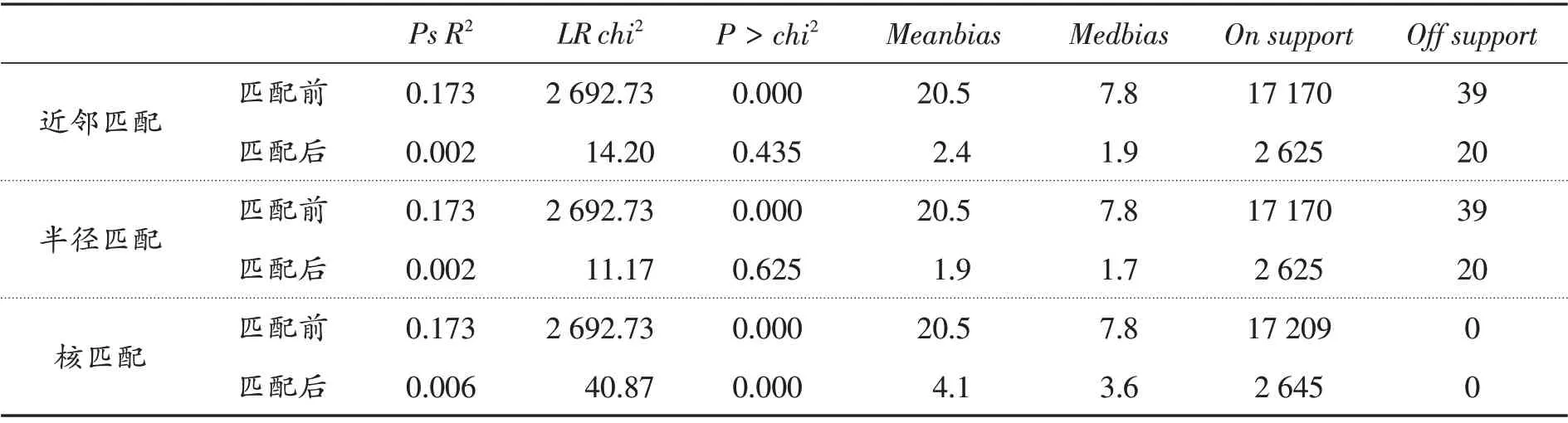

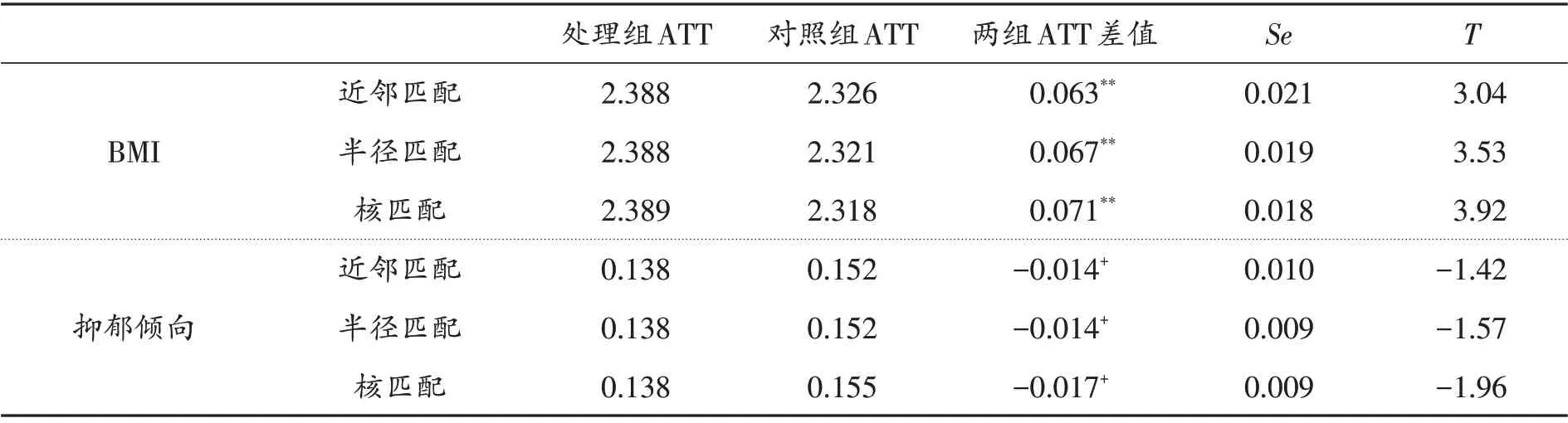

(三)基于倾向得分匹配的稳健估计

户籍转变存在选择偏差的内生性问题,即变量户籍是否转变不是随机的,而是个体选择的结果,本文进一步采用基于反事实框架的倾向得分匹配进行稳健性检验,结果如表5所示。利用近邻匹配(K=5)、半径匹配(cal=0.05)和核匹配分析。匹配平衡性检验如表4所示,伪R2大幅降低表明匹配变量对是否户籍转变的解释程度有效降低,匹配后的数据更加符合条件随机假设;标准化偏差低于10%,表明变量的标准化偏差在匹配后缩小,匹配特征趋于一致;共同支撑检验显示绝大多数样本均在共同取值范围内,倾向得分匹配结果良好。以近邻匹配为例,处理组为户籍转变的农业转移人口,对照组为户籍未转变的农业转移人口,两组BMI的ATT差值为0.063,且在1%的统计水平上显著,即户籍转变能使农业转移人口BMI 水平显著提高6.3%,换言之,户籍转变增加了农业转移人口超重肥胖的风险,与基准结果一致,结果稳健。近邻匹配结果显示户籍转变能使农业转移人口抑郁风险降低1.4%,在10%的统计水平显著,结果与基准模型一致,结果稳健。

表4 匹配结果的平衡性检验

表5 倾向得分匹配的估计结果

(四)异质性分析

户籍转变能够提高农业转移人口超重肥胖的概率,降低其抑郁倾向,但上述均检验18~59岁人群的整体效应,未分析不同群体的异质性。考虑到户籍转变存在主动和被动两种选择,青壮年、社会经济地位高的农业转移人口更可能通过就业、婚姻等主动市民化的方式发生户籍转变,本文将开展进一步分析,从年龄、受教育程度和收入三个方面进行分组考察,以检验市民化影响的异质性(本文也对自评健康进行了异质性分析,结果均不显著,所以不再展示),结果如表6所示。

表6 异质性分析

40岁以下为劳动力的黄金年龄,以40岁为界限进行分组回归发现,户籍转变对中年农业转移人口超重肥胖的影响显著高于青壮年。高学历、高收入者更有可能通过就业、买房等途径主动市民化,发生户籍转变。将小学及以下和初中归为低受教育程度组,高中及以上归为高受教育程度组进行分组回归发现,户籍转变对低受教育农业转移人口超重肥胖的影响显著高于高受教育程度组;以抑郁倾向为因变量的模型估计发现,户籍转变显著降低了低受教育人口的抑郁风险,对高受教育程度组边际效应为正但并不显著。2016年全国人均可支配收入为23 821元,本文以23 000元为界划分低收入组和中高收入组进行分组回归。户籍转变对低收入农业转移人口超重肥胖的影响显著高于高收入组,这表明户籍改革有效缩小了城乡二元结构对低收入和低受教育水平农业人口健康不平等的劣势影响。低收入和低受教育程度农业转移人口通过市民化可能获得更多的就业机会和更高的收入,从而提升其生活水平,但其健康素养较高收入和高受教育人群而言较低,所以增加了其超重肥胖的风险。

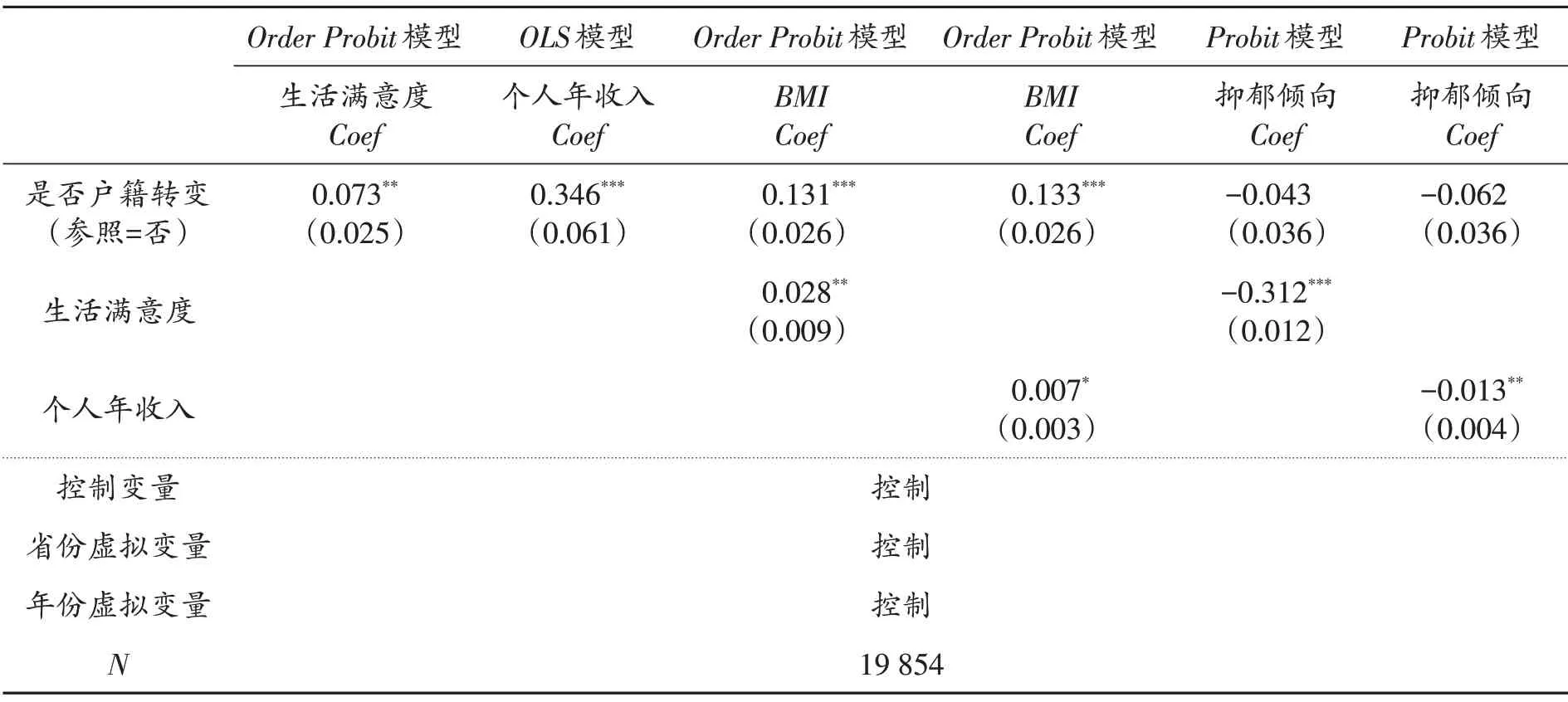

(五)影响机制的初步探讨

前文已基本证实户籍转变会提高农业转移人口超重肥胖的风险,降低其抑郁倾向的风险,但影响途径是如何实现的还需进一步讨论。加快城镇化建设有两个目的,一是有效增加农民的收入,转移农村剩余劳动力;二是缩小城乡发展差距,提高农民生活满意度。逐步回归法检验中介效用已在现有研究中得到广泛的认可和应用(温忠麟等,2004)[35],本文通过逐步回归进一步探讨收入和生活满意度的中介效用。结果如表7所示,户籍转变与生活满意度和收入均呈现显著正相关,生活满意度与BMI水平呈现显著正相关,与抑郁倾向呈显著负相关,说明户籍转变可能通过提高农业转移人口的生活满意度而提高其超重肥胖风险,降低其抑郁风险,其中在加入生活满意度后户籍转变对抑郁倾向的影响不再显著,则说明生活满意度可能存在完全中介效应,未来可开展进一步分析。个人年收入与BMI水平呈现显著正相关,与抑郁倾向呈显著负相关,说明户籍转变可能通过提高农业转移人口的收入而提高其超重肥胖风险,降低其抑郁风险。

表7 影响机制的初步探讨

五、结论与启示

改革开放以来我国城镇化水平不断提高,城镇常住人口快速增长,但城镇化率的提高不表示农业转移人口已完全融入城市生活,城镇化的快速推进和市民化给全民健康特别是维护和促进农业转移人口的健康带来了新的挑战。以往研究对于城镇化的测量更侧重于宏观视角,较少的研究聚焦到“人的城镇化”,从微观视角探究新型城镇化对农业转移人口健康的影响。为此,本文使用CLDS数据分析了户籍转变对农业转移人口健康的影响并开展异质性分析及影响机制初探,对城镇化进程中全面深化户籍改革,推进市民化水平,提高农业转移人口健康水平和全民健康的发展目标具有重要意义。

第一,户籍转变会提高农业转移人口超重肥胖的风险。研究发现户籍转变会显著降低农业转移人口BMI偏瘦/正常的概率,提高其超重肥胖的风险。户籍转变在一定程度上提高了农业居民的社会经济地位和健康资本存量,向城市迁移对农业转移人口的心理健康有正向效应,这均可能会增加肥胖的风险。没有全民健康就没有全面小康,农业居民自身健康素养不高,农村健康教育和健康促进工作基础薄弱,政府在继续深化户籍改革制度,推进城镇化建设过程中,除了让更多的农业居民实现身份的转换,缩小财富分配和发展机会的差距,更要注重农业转移人口健康素养的提升,将健康素养提升作为城镇化的主要目标之一,注重引导其学习健康知识,加强基层卫生服务建设,扩宽其受教育渠道,帮助农业转移人口树立健康生活理念,建立健康的生活行为方式,从而提高其客观健康水平,缩小实现健康平等的城乡“鸿沟”。

第二,户籍转变在10%的显著水平会降低农业转移人口抑郁的风险,警示应关注户籍变化对农业转移人口心理健康的影响。户籍转变对农业转移人口的幸福感和生活满意度有积极影响,从而提高其心理健康水平。政府应继续积极推广户籍改革制度并加快城镇化建设进程,降低城市的入户门槛,在尊重农业居民意愿的基础上进一步扩大“农业转非农业”和“农业转统一居民”的规模,关注城镇化过程中农业转移人口心理健康的变化,充分保障其相关合法权益,切实提升其主观幸福感和生活满意度,从而改善其心理健康。

第三,户籍转变对不同特征农业转移人口健康的影响存在差异。研究表明户籍转变对中年、低受教育程度和低收入农业转移人口超重肥胖的影响更强,户籍转变显著降低了低受教育人口的抑郁风险。户籍改革有效缩小了城乡二元结构对低收入和低受教育水平农业人口健康不平等的劣势影响。低收入和低受教育程度农业转移人口通过市民化可能获得更多的就业机会和更高的收入,从而提升其生活水平,但其健康素养较高收入和高受教育人群而言较低,所以增加了其可能超重肥胖的风险。政府在统筹推进户籍制度改革的同时,一方面要重视健康平等,推动卫生健康服务的城乡一体化,在快速城镇化过程中公平地提供卫生服务改善农业转移人口健康水平,保障全人群平等享有基本公共卫生服务,提高特别是低受教育和低收入农业转移人口的健康知识;另一方面,健康素养的提高究其根本是教育问题,要继续推进农村教育资源的投入,提高农村剩余劳动力的人力资本,从而在城镇化过程中降低户籍转变对健康的负面影响,提高其在劳动力市场的竞争优势。

第四,户籍转变对农业转移人口收入和生活满意度存在“补偿效应”,从而影响其健康水平。影响机制初步分析表明户籍转变与生活满意度和收入均呈现显著正相关,市民化有效提高了农业转移人口的收入水平和生活满意度,个人年收入和生活满意度与BMI水平呈现显著正相关,与抑郁倾向呈显著负相关,说明生活满意度和收入可能是户籍转变影响农业转移人口健康水平的路径。户籍转变对农业转移人口的收入和生活满意度有积极作用,政府应继续深化户籍制度改革,同时应制定政策,降低由于收入和生活满意度改变所带来的健康负面影响,提高居民的健康意识,在促进人口城市化稳定发展的同时,保证农业转移人口的健康。同时,户籍转变影响健康的机制是复杂的,生活方式、行为和环境,以及社会融合等都是重要的影响机制,未来应开展更为丰富的路径研究。

本文研究存在局限性:一是市民化存在主动市民化和被动市民化,本文未进一步分析两者的差异;二是户籍转变会对农业转移人口的社会结构性因素产生影响,从而影响其健康,本文受数据限制,未来的研究中可完善数据,开展更为丰富的路径研究。■