基于数据挖掘分析《类证治裁》中治疗不寐的用药规律与学术思想

侯阳波,程记伟,陶 杰,朱宇丹,李国毅,肖 倩,陈 珍,胡寅钦

失眠(insomnia,IN)是一种常见的睡眠障碍之一,目前我国约有45%的人群存在失眠问题[1]。而睡眠不足可能是癫痫发作的主要诱因[2]。有研究表明,失眠与癫痫后出现攻击行为密切相关[3]。若长期处于失眠状态将威胁身心健康,目前失眠已经成为全世界关注的公共卫生健康问题[4]。目前我国治疗失眠以口服γ- 氨基丁酸(GABA)类西药为主,长期服用往往出现依赖性,毒副作用大,停药则易复发[5]。而中医药治疗失眠历史悠久,有较好的临床疗效[6]。癫痫后失眠可归属于中医学“不寐”范畴,古籍中“不得卧”“卧不安”“不得眠”等皆是对“不寐”的相关表述。关于不寐的相关记载最早可追溯至《十一脉灸经》,书中言“足厥阴脉……不得卧,又烦心,死”。 不寐多由外感六淫、内伤情志、饮食不节等导致营卫失和,阳不入阴,脏腑功能失调,不寐乃生。《类证治裁》是由清代著名医家林佩琴总结多年临床经验,同时借鉴前人经验,汇编而成。该书共分8卷,是以《内经》为基础,强调治病求本,辨证施治,将内科、外科、妇科等疾病分列子目,进而梳理出疾病的理法方药,条理清晰,备受后人推崇。《类证治裁》所载27首不寐处方为后世不寐的诊疗奠定了基础。中医传承计算平台(Traditional Chinese Medicine Inheritance Computer System,TCMICS)软件是一先进的中医数据平台,其主要作用在于探索古今医家多年的诊疗经验、总结规律与探索新药研发[7]。本研究通过TCMICS V3.0对《类证治裁》有关不寐处方进行数据整理,进而总结清代医家林佩琴治疗不寐的学术思想和用药规律。

1 资料与方法

1.1 数据来源和处理 数据来源于《类证治裁》第4卷中关于不寐所载入的方剂,根据《中华人民共和国药典2015年版》[8]对中药名称、四气五味、功效的规定进行数据整合。

1.2 数据录入和核对 本研究由2名相关专业的临床工作人员对所收集的数据进行录入和核对,进而减少误差。

1.3 数据分析 借助TCMICS V3.0软件,通过“统计分析”模块,对《类证治裁》中不寐中药四气、五味、归经和功效进行分析;通过“方剂分析”模块,对《类证治裁》中不寐中药的药物频次进行分析;通过“关联规则”模块,将支持度设定为29%,置信度设定为0.60,分析《类证治裁》中不寐中药间的相关性;通过“聚类分析”模块,将聚类个数定为3,进而对《类证治裁》中不寐中药进行分析。

2 结 果

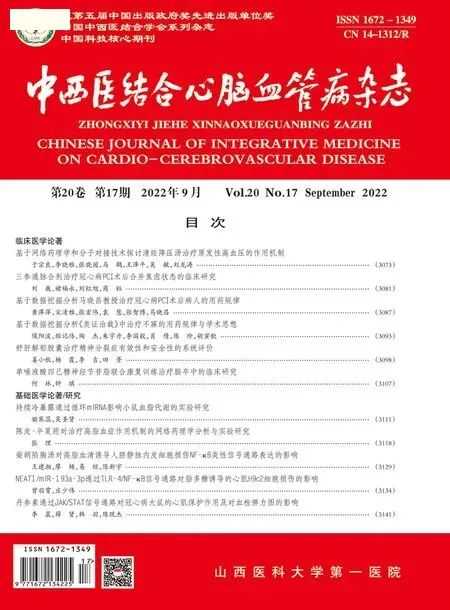

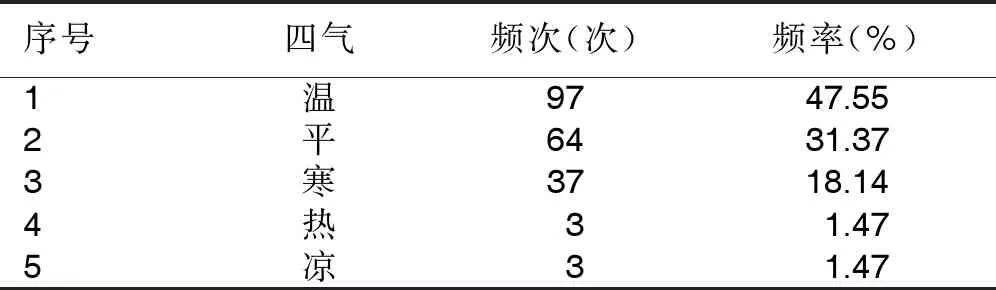

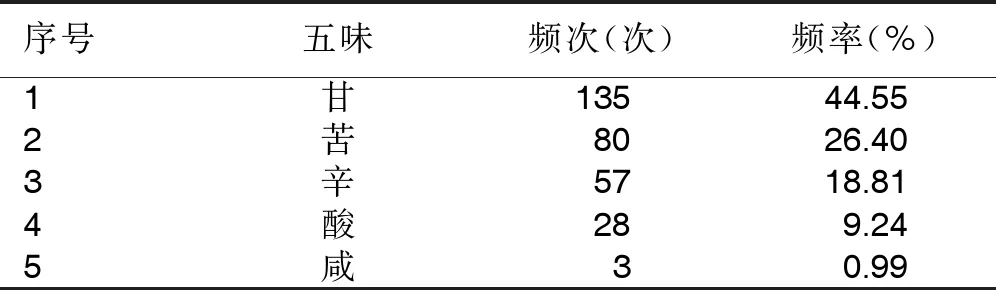

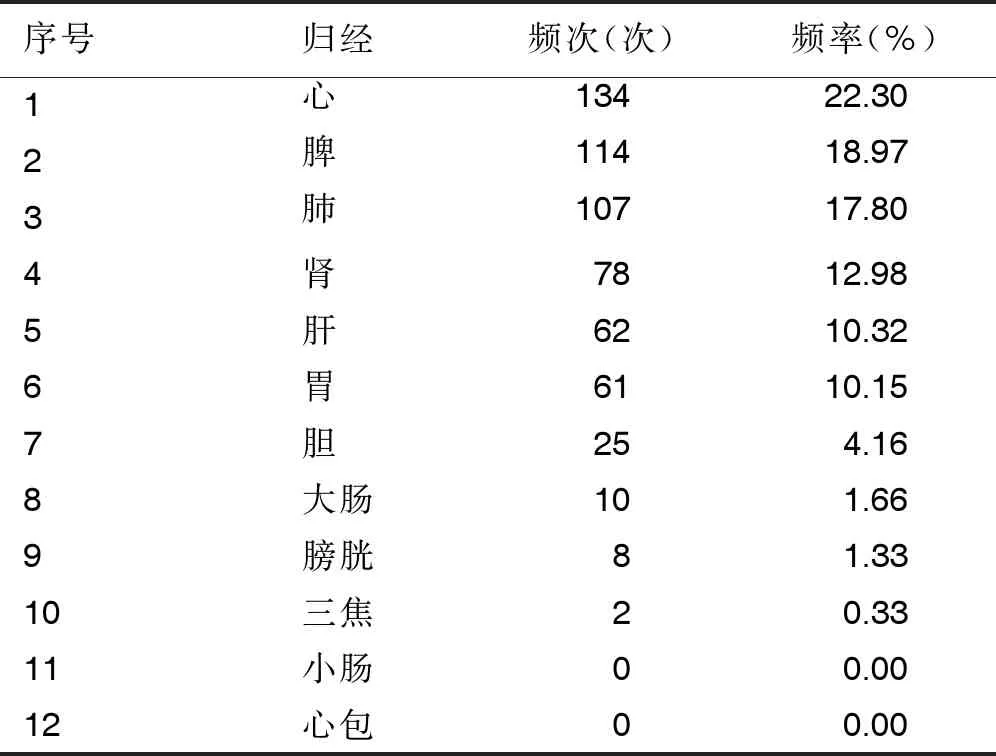

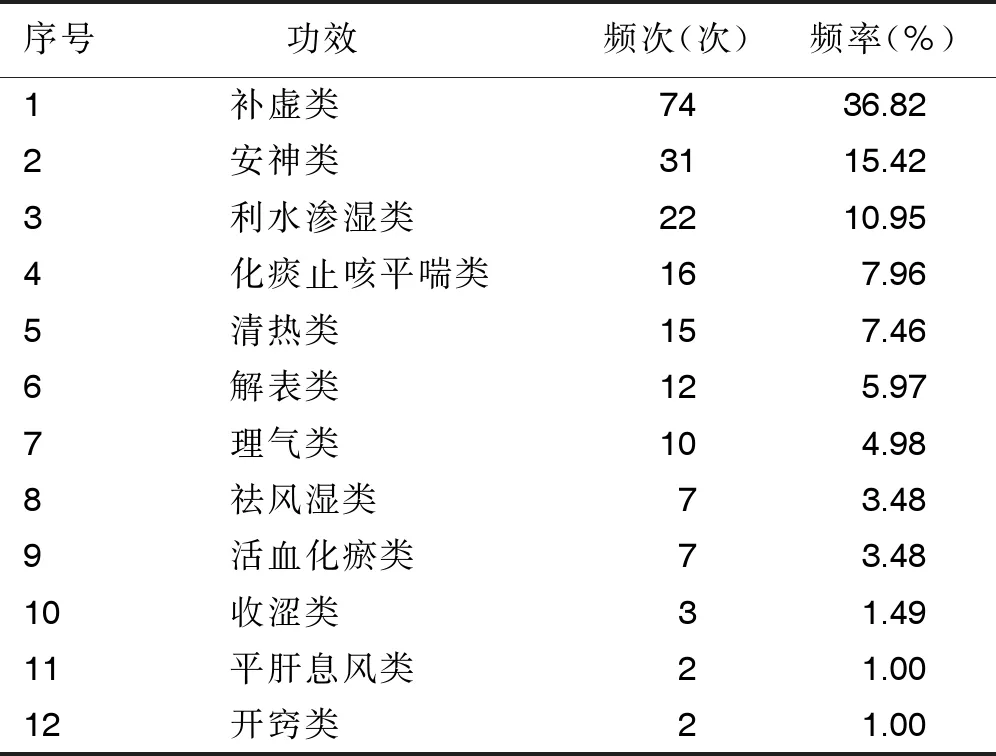

2.1 《类证治裁》中治疗不寐中药的四气、五味、归经与功效分析 共收集有关林佩慈《类证治裁》不寐的治疗方剂27首,涉及70味中药。对27首《类证治裁》方剂中的药物四气、五味、归经和功效分析后发现,四气以温性药物为主;五味以甘味药物为主;归经以心经药物为主;功效中则以补虚类药物为主。详见表1~表4及图1~图3。

表1 《类证治裁》中治疗不寐中药的四气分析

图1 《类证治裁》中治疗不寐中药的四气分析雷达图

表2 《类证治裁》中治疗不寐中药的五味分析

图2 《类证治裁》中治疗不寐中药的五味分析雷达图

表3 《类证治裁》中治疗不寐中药归经分析

图3 《类证治裁》中治疗不寐中药的归经分析雷达图

表4 《类证治裁》中治疗不寐中药的功效分析

2.2 《类证治裁》中治疗不寐中药的药物频次分析 对《类证治裁》不寐篇的70味中药进行频次分析发现,不寐篇中的中药共出现221次,出现中药频次≥6次的有10味中药,分别是甘草、人参、茯苓、当归、酸枣仁、半夏、远志、茯神、生姜、熟地黄。详见表5。

表5 《类证治裁》中治疗不寐中药的药物频次分析(频次≥6次)

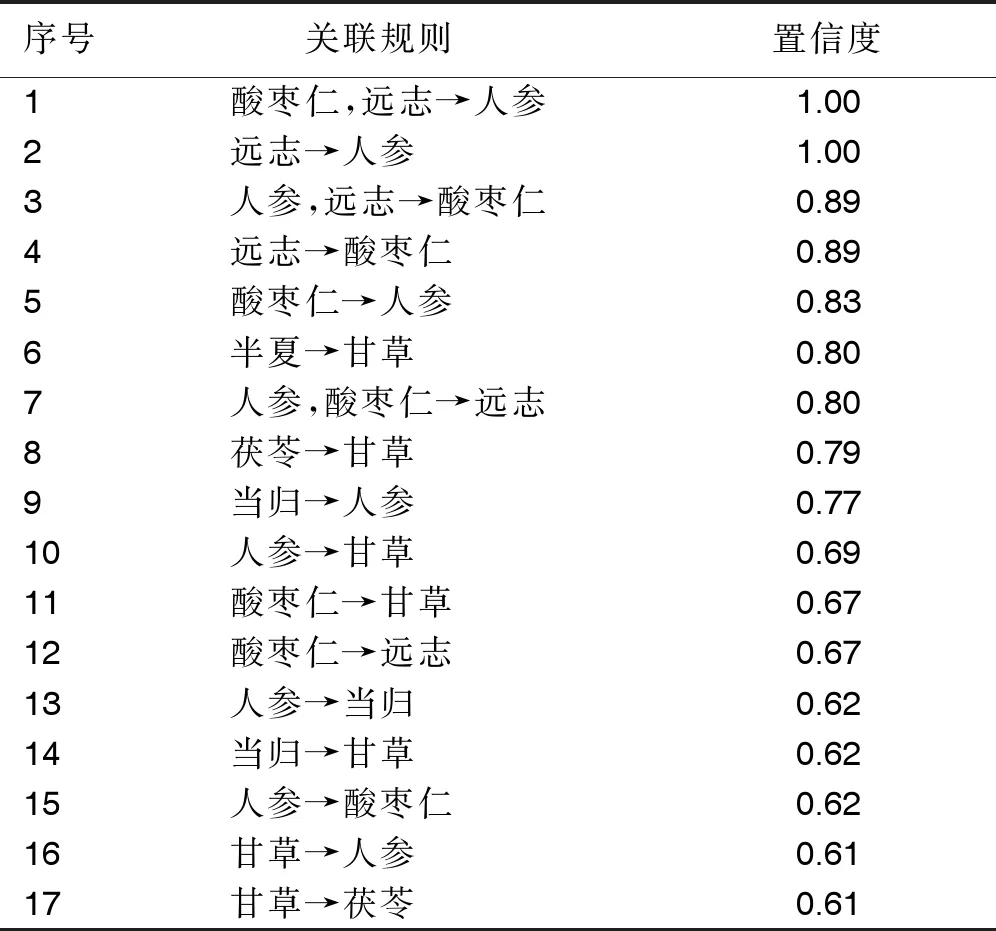

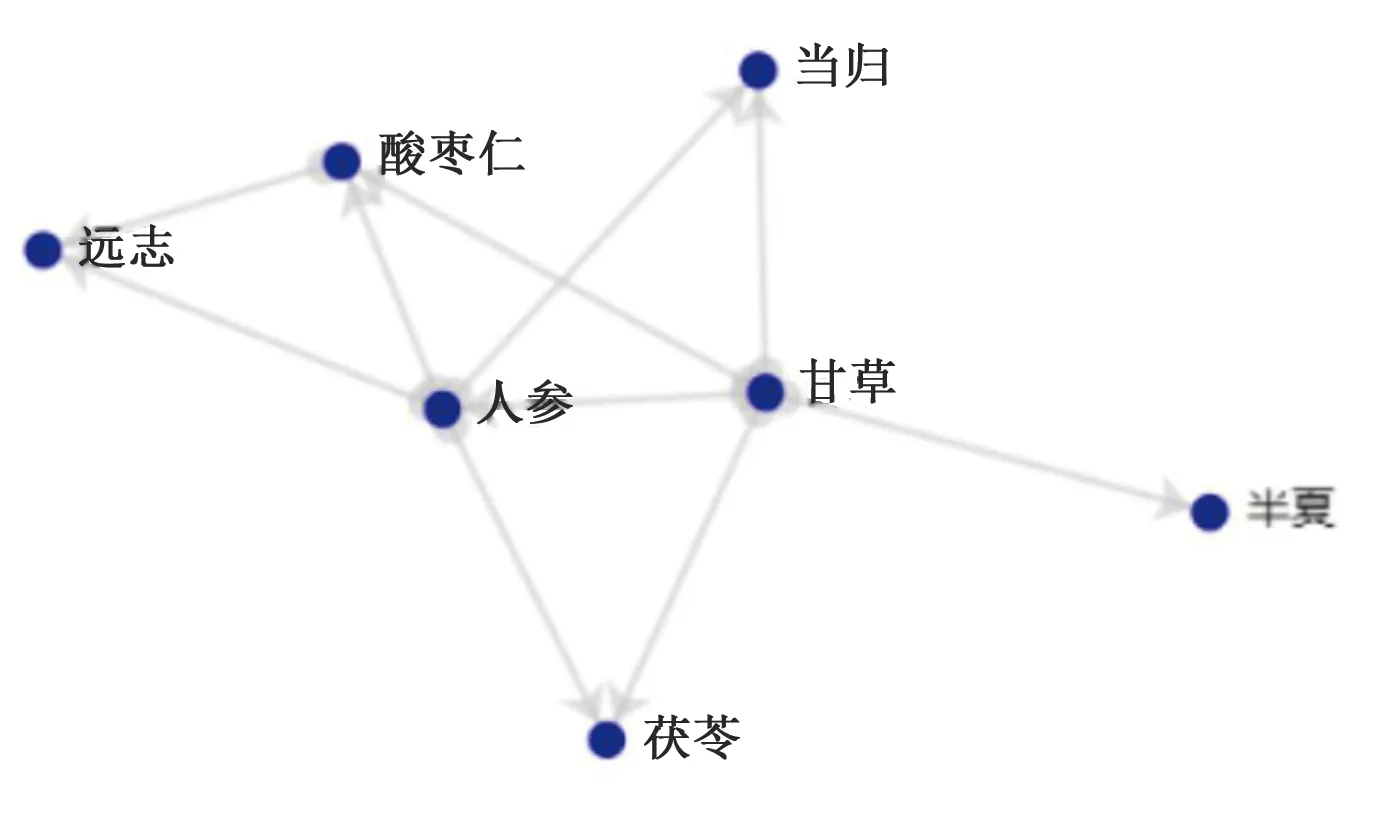

2.3 《类证治裁》中治疗不寐中药的关联规则分析 对《类证治裁》不寐的27首方剂和70味中药进行分析,设置支持度为29%、置信度为0.60,从而分析《类证治裁》不寐篇中药间的关联规则。详见表6、表7及图4。

表6 《类证治裁》不寐高频组合分析(支持度≥29%)

表7 《类证治裁》不寐关联规则分析(置信度≥0.60)

图4 《类证治裁》不寐关联规则网络拓扑图

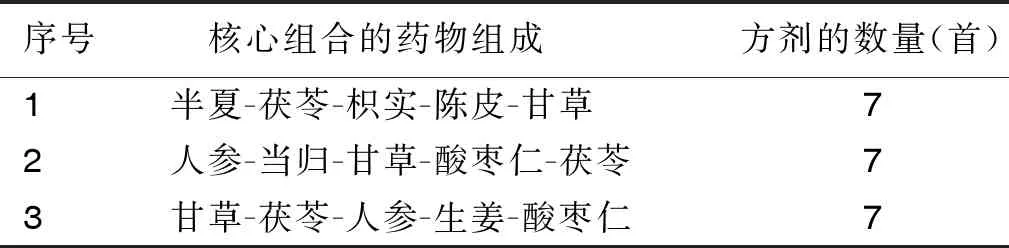

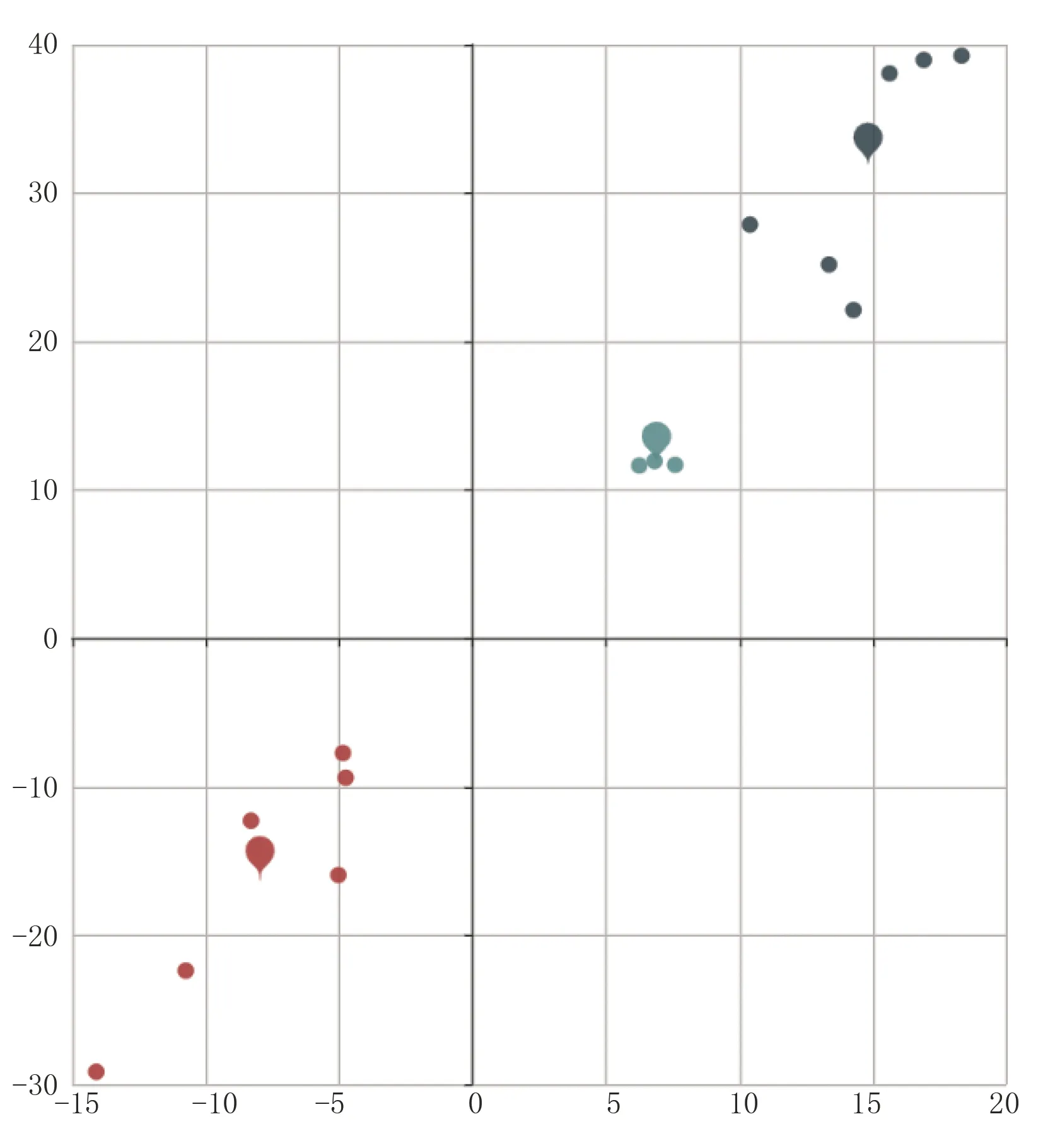

2.4 《类证治裁》中治疗不寐中药的聚类分析 对《类证治裁》不寐篇的27首方剂与70味药物进行聚类分析,聚类个数定为3,即将27首不寐方剂分为3类,从而组成3个核心的聚类方。结果显示:第1类以含有半夏、茯苓、枳实、陈皮、甘草为主的相似方剂有7首;第2类以含有人参、当归、甘草、酸枣仁、茯苓为主的相似方剂有7首;第3类以含有甘草、茯苓、人参、生姜、酸枣仁为主的相似方剂有7首。详见表8及图5。

表8 《类证治裁》中治疗不寐用药核心组合分析

图5 《类证治裁》中治疗不寐中药的聚类分析图

3 讨 论

林佩琴(1772—1839),字云和,号羲桐,清代著名的医学家[9]。林佩琴一方面学习前人的诊疗经验同时结合自己多年的临床经验,将诸多疾病分门别类,著成《类证治裁》[10]。该书着重体现了辨证论治的重要性。本研究就《类证治裁》不寐篇中对不寐的用药规律及学术思想进行归纳总结。对《类证治裁》不寐篇的27首方剂与70味中药的四气五味、归经与功效分析发现,林佩琴治疗不寐的中药中,四气以温性药物为主;五味以甘味药物为主;归经中以心脾两经为主;功效中则以补虚类和安神类药物为主。

四气以温性为主;五味以甘味为主。不寐常见病因很多,但常常与情志因素关系密切,最常见的病因为思虑过度,劳心伤神,阴血暗耗,心血亏虚,心神失养,不寐乃生[11]。而甘温之品可除热,益气健脾,调和阴阳,阴阳和调,则夜寐安。

归经中以心脾经为主。不寐常为各种病因导致脏腑失调,劳心伤神,心血暗耗,心神失养,神不安则夜不寐,脾为后天之本,脾主运化,气血生化之源,脾虚则气血生化乏源导致心血亏虚,心神失养,不寐乃生。此外,五行中,木即土,火即心,木土为相生关系、母子关系,即心脾为相生关系,母子关系,密不可分。故而在治疗不寐中,心脾同治,阴阳和调,气血生化有源,夜寐安。

功效中以补虚类与安神类药物为主。《类证治裁》在治疗不寐中,补虚类和安神类药物使用最多,其中补虚类药物以甘草、人参和当归为主,安神类药物以茯苓和酸枣仁为主。虚乃疾病发生的主要内因,不寐亦不例外,人体正气亏虚,加之外邪侵袭,脏腑失调,阴阳失调,阴血暗耗,不寐乃生。清代著名医家黄元御提出“一气周流”,即中土脾胃乃人体气机升降、脏腑运动与变化的中间枢纽[12]。中气不运、周流不畅,气机升降失常,脾与胃相表里,胃不和则卧不安;而心脾和气血生成与运化关系密切,故而在治疗不寐上多加补虚类和安神类药物。

《类证治裁》不寐治疗药物使用频次居前10位的有甘草、人参、茯苓、当归、酸枣仁、半夏、远志、茯神、生姜、熟地黄。研究发现,甘草能够降低睡眠潜伏期,延长睡眠时间[13];人参中人参糖蛋白能够明显改善小鼠的睡眠质量[14];茯苓具有宁心安神的功效,进而改善机体的睡眠质量[15];当归性味辛甘温,归属于心脾两经,具有补血活血调经的功效,可用于心肝血虚导致的失眠[16];目前关于当归与失眠的研究较少,后期可开展当归与失眠的药理研究;酸枣仁中的总皂苷具有镇静催眠的作用,进而起到改善睡眠的作用[17];半夏有一定的镇静催眠的作用,其中以生半夏作用最强[18];远志具有镇静催眠的功效,进而起到改善睡眠的作用[19];茯神具有宁心安神的作用[15],可用来改善睡眠;茯神、生姜、熟地黄与失眠的相关研究较少,后期可开展与失眠的相关研究。

在对《类证治裁》不寐关系规则的研究发现,治疗不寐出现的药对使用频次最高的前三对分别为甘草-茯苓、甘草-人参、人参-当归。而在药物之间的相关研究分析发现,酸枣仁、人参、远志与其他药物关系密切。虚是不寐发生的原因,加之情志不畅、饮食不节、作息不规律等原因,导致脏腑功能失调、阴阳失调、阳浮于外,不寐乃生。脾胃为后天之本,脾与胃互为表里,心脾乃相生关系,故而在治疗上多用酸枣仁、人参等补益心脾、宁心安神之品。

在运用TCMICS V3.0整理《类证治裁》不寐的聚类分析,将《类证治裁》不寐分为3个聚类,而聚类是将本次纳入的药物根据其在某一些方面有相似或者相同点进行分类,进而得到新的组合。第1类以半夏、茯苓、枳实、陈皮、甘草为基础,主要功效为补益心脾、祛痰散结;第2类以人参、当归、甘草、酸枣仁、茯苓为基础,主要功效为补益心脾、宁心安神;第3类以甘草、茯苓、人参、生姜、酸枣仁为基础,主要功效为补气健脾、养心安神。从此次聚类分类可以看出,林佩琴在治疗不寐上围绕“补益心脾、宁心安神”的原则进行治疗。

综上所述,癫痫后失眠严重影响人类的身心健康,而癫痫后失眠可归属于中医学“不寐”范畴。本研究通过对林佩琴《类证治裁》中治疗不寐中药的数据挖掘,分析林佩琴《类证治裁》治疗不寐的用药规律和学术思想,可以看出,林佩琴紧紧围绕“补益心脾、宁心安神”而展开,为后世治疗不寐提供了理论与临床依据。