自然辩证法思想早期在华传播路径

——以《自然辩证法》两部导读译本为考察对象

高 晞

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

1982年,在马克思去世一百周年之际,朱维铮发表了《唯物史观在中国萌牙形态的历史考察》一文以示纪念。他指出,早在19世纪末期中国人已经知道了马克思的唯物史观,“不过短短的十几年,它便奇迹般地胜过了戊戌维新以来在中国竞相传播的各种新道理,变成了救中国必备的思想武器”。(1)朱维铮:《走出中世纪》增订本,上海:复旦大学出版社,2007年,第361~383页。辩证唯物主义的术语和自然辩证法思想随之进入中国学界的视域。辩证唯物史观不仅为中国共产党找到了一条中国式的革命道路,为党的思想路线提供了哲学的依据,也为中国历史与哲学的研究提供了一种新的方法论和理论体系,已为学界定论。自然辩证法在中国早期的传播,则走出了另一条道路,它是以恩格斯《自然辩证法》翻译与自主学习为核心而开展的。1956年,国务院在制定全国十二年(1956—1967)科学远景规划时,于光远提出并主持制定了《自然辩证法(数学和自然科学中的哲学问题)十二年(1956—1967)研究规划草案》,目标是要在中国建立自然辩证法学科。(2)《自然辩证法(数学和自然科学中的哲学问题)十二年(1956—1967)研究规划草案》,《自然辩证法通讯》1956年第1卷第1期。他指出:“在哲学和自然科学之间是存在着这样一门科学,正像在哲学和社会科学之间存在着一门历史唯物主义一样。这门科学,我们暂定名为‘自然辩证法’,因为它是直接继承着恩格斯在《自然辩证法》一书中曾经进行过的研究。”(3)于光远:《关于研究规划草案的几点说明》,《自然辩证法通讯》1956年第1卷第1期。1991年,在首届全国自然辩证法史学术讨论会上,于光远表示“一个哲学学派在中国初步形成”(4)于光远:《一个哲学学派正在中国兴起》,《自然辩证法研究》1992年第6期。,昭示了中国的自然辩证法研究已经开创出一条属于自己的道路。与此同时,有学者指出中国自然辩证法研究存在着几个问题,“自然辩证法研究面临一种由科学与哲学悖论造成的困境:一方面,自然辩证法作为马克思主义哲学的一个组成部分,是我国科技工作的理论基础;另一方面,我国自然辩证法理论发展与整个哲学理论发展一样,没有跟上时代前进的步伐”。(5)陈来举:《首届全国自然辩证法史学术讨论会综述》,《中国社会科学》1995年第5期。还有学者认为自然辩证法(科学技术哲学)史可以作为一门史学来研究。(6)陈来举:《首届全国自然辩证法史学术讨论会综述》,《中国社会科学》1995年第5期。俞吾金曾就“自然辩证法”的属性提出质疑,他问道:“自然辩证法,还是社会历史辩证法?”(7)俞吾金:《自然辩证法,还是社会历史辩证法?》,《社会科学战线》2007年第4期。这些讨论提示我们不得不思考,早期传入中国的“自然辩证法”究竟是一个怎样的知识体系?在方法论和研究路径上,“中国化的自然辩证法”与恩格斯的《自然辩证法》是否一致?

自1932年杜畏之所译的《自然辩证法》问世之后,陆续有多部中译本出版,对《自然辩证法》的译本和修订本的考证,国内学界已有多部权威性著作和导读式研究。(8)曾国屏、王妍:《自然辩证法:从恩格斯的一本书到马克思主义中国化的一门学科》,《自然辩证法》2014年第30卷第9期。张秀琴著:《〈自然辩证法〉杜畏之译本考》,沈阳:辽宁人民出版社,2019年。关于《自然辩证法》译本和修订本的考证参见恩格斯著,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《自然辩证法》,“编者引言”,北京:人民出版社,2018年,第 7页。下面所有征引的《自然辩证法》,若不作特别说明,皆为此版本。本文试图以两部未被官方关注的《自然辩证法》导读译本为研究对象,对“自然辩证法”早期在华传播路径和中国化的历史进程再作一番考察,以期拾遗补阙,为推进学科研究添砖加瓦。

一、 《唯物辩证法与自然科学》:德波林的解读和日中译本

“自然辨证法”一词源自德语“Natürliche Dialektik”,由德国哲学家杜林(Eugen Karl Dühring,1833-1921)创建。(9)1865年杜林撰写了《自然辩证法:科学和哲学的新逻辑基础》一书,创造了“Natürliche Dialektik,” Eugen Dühring, Natürliche Dialektik: neue logische Grundlegungen der Wissenschaft und Philosophie, E. S. Mittler und Sohn, 1865.1873—1876年间,恩格斯在思考“自然科学的辩证法”问题时写下了大量的思考札记,其中有 94份札记上标题“自然辩证法(Naturdialektik) ”。(10)恩格斯:《自然辩证法》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《马克思恩格斯全集》第20卷,北京:人民出版社,1971年,注243,第353页。该中文注中没有提及这批文稿有多少篇。 Kangal最新研究显示,第一个文件夹中包含有94份标题是Naturdialektik的手稿,恩格斯将其细分为11组(Naturdialektik 1-11)以及Naturdialektik参考文献,Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature (Palgrave Macmillan, 2020) 58.这是恩格斯创设的一个复合词,其目的是为了表示他与杜林持有不同的学术观点。(11)俞吾金:《自然辩证法,还是社会历史辩证法?》,《社会科学战线》2007年第 4期。1925年,《自然辩证法》第一版以德俄双语出版,德文名称以恩格斯的创制词Naturdialektik.DialektikaPrirody(《自然辩证法,自然的辩证法》)命名,(12)Friedrich Engels, “Naturdialektik.Dialektika Prirody (Nature Dialectics. Dialectics of Nature),” Podred. i.s. Pridisloviem D. Rjazanova, Archiv K. Marksa i F. Engel sa Km.2. Moskva i Leningrad, 1925, S.2-440.1927年德文版改为DialektikundNatur(《辩证法与自然》),1935年再版时,DialektikderNatur(DialecticsofNature,《自然辩证法》)的书名才固定下来。(13)Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature, pp.58-59.在中文语境中,杜林的“Natürliche Dialektik”、恩格斯的“Naturdialektik”,以及最终成为书名的“Dialektik der Natur”,都被译成了同一个意思:自然辩证法 ( Dialectics of Nature)。2020年出版的《恩格斯与自然辩证法》一书作者认为,这三个单词不仅词性、语法不同,而且代表了杜林和恩格斯不同的学术视角。(14)Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature, Note.7, p.74.杜林的“自然辩证法”强调哲学属性,他认为“哲学的自然划分为辩证法、物理学和伦理学”,(15)Eugen Dühring, 1865: 1, 转引Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature, p.47.而恩格斯所讨论的是“自然科学的辩证思想”。(16)《恩格斯致马克思信》(1873年5月30日),中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《自然辩证法》,第325页。前者偏向哲学思考,后者注重思考自然科学的进步对哲学思维方法的影响,“他发现了作为自然科学研究对象的物质运动形式转化的辩证法”。(17)周林东:《解读〈自然辩证法〉》,《当代国外马克思主义评论》2001年第 9期。

恩格斯对自然科学的兴趣,与其研究黑格尔辩证法思想有关。从1858年起,恩格斯一头扎进有机化学、生理学、比较解剖学、细菌学和物理学的学习中,他认为在“细胞的发现”和“能量转换的发现”中“包含着许多极富思辨成分的东西,便这全是新近才发现;我很想看一看,所有这些东西老头子(指黑格尔)是否一点也没有预见到。”(18)《恩格斯致马克思信》(1858年7月14日),《自然辩证法》,第 323页。1859年11月达文尔发表“进化论”论文,恩格斯即刻购买阅读,他认为“进化论”打倒了自然神学的“目的论”。恩格斯在“自然科学史”和“自然辩证法”研究领域共计积累了197份手稿,并将它们分成四束,分别是:1. 辩证法和自然科学(DialektikundNaturwissenschaft); 2. 自然研究和辩证法(NaturforschungundDialektik); 3. 自然辩证法 (DialektikderNatur);(19)按1952年德文版序,第三束的德文名称是:Dialektik und Natur(辩证法与自然),1927年德文版的《自然辩证法》原文书名便是Dialektik und Natur(辩证法与自然)。4.数学和自然科学札记(Math[ematik]undNaturw[issenschaft]Diversa)。其中94份“自然辩证法(Naturdialektik) ”札记归在第一束“辩证法和自然科学”文件夹中,而收在第3束“自然辩证法”文件夹中的是研究当代物理学的文稿。(20)恩格斯第三束的编目为:1.运动的基本形式; 2.运动的两种量度; 3.电和磁; 4.自然研究和神灵世界; 5.旧导言; 6.潮汐摩擦。《自然辩证法》,第319页。从这四束手稿的主体内容,以及恩格斯分类法的考察,他研究自然辩证法的方法与路径是由自然科学最新成就和新型的实验设备和手段入手,通过思考“质变”与“量变”的物理问题,分析有机体生命的化学、生理学和细菌学最新发明与发现,以此解释生命哲学的命题。(21)《恩格斯致马克思信》(1858年7月14日),《自然辩证法》,第 324页。他认为:“由于这三大发现和自然科学的其他巨大进步,我们现在不仅能够指出自然界中各个领域内的过程之间的联系,而且总的说来也能指出各个领域之间的联系了。这样,我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实,以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”(22)恩格斯:《路德维希·弗尔巴哈和德国古典哲学的终结》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《马克思恩格斯全集》第21卷,1965年,第337页。恩格斯考察了16世纪以来自然科学的发展史,研究与分析影响当代自然科学各科学变革的方法论和思维范式,他提示出以辩证的方法考察自然研究的结果“可以制成一个在我们这个时代是令人满意的‘自然体系’”的时候,并做出“自然哲学”最终会被清除的预告。(23)恩格斯:《路德维希·弗尔巴哈和德国古典哲学的终结》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《马克思恩格斯全集》第21卷,1965年,第337页。

之所以要指出恩格斯思考自然辩证法的立足点在自然科学而不是哲学,在于说明目前关于早期《自然辩证法》译本研究中一个被忽略的领域,即以自然科学与辩证法命名的译本,其中部分译本由日文转译而来。与杜畏之由德文、陆一远从俄文翻译《自然辩证法》不同,(24)恩克斯遗稿,哥来佛长序,陆一远译:《马克斯主义的人种由来说》,上海:春潮书局,1928年。该译著被认为是最早出版的恩格斯《自然辩证法》节译本。1925—1928年在莫斯科大学留学,该翻译底本就是来自苏联。相关研究参见付少杰、孙建茵:《〈自然辩证法〉陆一远节译本考》,沈阳:辽宁人民出版社,2021年。 本文作者认为陆一远译本中所收的恩格斯遗稿与1925年正式出版的《自然辩证法》之间没有直接的关联,它是1898年由伯恩斯坦从恩格斯手稿中抽出单篇论文,发表在德国《新时代》杂志,对此本文作者另有文章论述。经过日本马克思主义者和科学家加工转译的传播路径可以视为自然辩证法早期在华传播的第三条道路,此为本文所要探讨的主题。

众所周知,恩格斯自然辩证法手稿出版经历了一番曲折。(25)《自然辩证法》手稿出版过程及其版本的最新研究参见:Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature, pp.56-60.1897年,恩格斯去世不久,其遗嘱执行人德国社会民主党中央委员的伯恩斯坦(Eduard Bernstein,1850-1932)请德国物理学家雷阿伦(Leo Arons,1860-1919)审读了手稿,他认为恩格斯的研究“过时”了。(26)F. Engels, Dialektik der Natur, in Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2) (Vol. I/26), (Berlin: Dietz, 1985) 595-596.1924年,伯恩斯坦又将手稿送给爱因斯坦且征求他的意见,爱因斯坦否定了恩格斯研究的科学价值,全信如下:

爱德华·伯恩斯坦先生向我提交了一份恩格斯研究科学内容的手稿,就这份手稿是否应该印刷发表征求我的意见。我的想法如下:如果这份手稿的作者是一位没有意义的历史人物,那我就建议不要出版。因为无论是从现代物理学,还是从物理学史的角度考察,这份手稿的内容都无特别价值。另一方面,我可以想象,这个文本会被考虑出版,因为它会是阐明恩格斯其人知识分子个性的一份有意义的文稿。(27)A. Einstein, “Opinion on Engles’ ‘Dialectics of Nature’,” ed. Diana K. Buchwald, József Illy, Ze’ev Rosenkranz, Tilman Sauer and Osik Moses, The Collected Papers of Albert Einstein Volume 14: The Berlin Years: Writings & Correspondence, April 1923-May 1925 Documentary Edition (English Translation Supplement) 265. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol14-trans/295/20220525.

伯恩斯坦听信了两位科学家的意见,将这批手稿束之高阁长达30年。然而,最终编辑整理出版恩格斯手稿的还是几位科学家,他们是苏联马克思主义物理学家和哲学家Arkadii K. Timiriazev(1880-1955)、革命家Egor E. Lazarev(1855-1937),和德国生物学家、马克思主义者Julius Schaxel (1877-1943)。(28)Kann Kangal, Friedrich Engels and the Dialectics of Nature, p.56.

1926年3月德文版《在马克思主义旗帜下》(UnterdemBannerdesMarxismus)杂志第3册转载了德波林的文章。同年8月,日本共产党左倾学者福本和夫(1894—1983)将此文由德文译成日文,发表在其所主持的《在马克思主义旗帜下》(《マルキシズムの旗の下に》)期刊上,译名为《唯物论的辩证法与自然科学》。(34)福本和夫著:《唯物的辩证法与自然科学》,《マルキシズムの旗の下に》1926年第12卷第6册。福本和夫将恩格斯的著作译为《自然辩证法》,这应当是最早出现的“《自然辩证法》”的汉语译名,也是第一部介绍恩格斯自然辩证法思想的日文著作。(35)福本和夫著:《唯物的辩证法与自然科学》,《マルキシズムの旗の下に》1926年第12卷第6册。因为本人只能看到福本和夫所著《唯物的辩证法与自然科学》的第二部分,故本文所引的《自然辩证法》的书名在第二部分。

1927年7月,大山彦一翻译的单行本《唯物论的辩证法与自然科学》由希望阁出版,国内学者以为这是德波林的第一部日译本。(36)刘桂萍:《日本科教战略与自然辩证法思想发展研究》,东北师范大学马克思主义发展史博士论文,2013年。事实上,大山彦一在1926年6月只译完德波林文章的第一部分,全稿在1927年7月才完成并出版,(37)参见大山彦一:《唯物论的辩证法与自然科学》,“译者序”,希望阁出版,1927年。时间比福本和夫的译本要晚。1930年,笹川正孝再译德波林长文,题名为 《辩证法与自然科学》。(38)デボーリン(德波林)著,笹川正孝译:《辩证法与自然科学》,白扬社,1930年。

1929年2月,中共党员、左翼作家林伯修(1889—1961)翻译出版了《唯物辩证法与自然科学》,德波林的著作开始进入中国。林伯修又名杜国痒,目前国内学者将此书译者直接署名为杜国痒,并以为该书是由苏联哲学界传入。(39)刘兵:《自然辩证法参考读物》,北京:清华大学出版社,2005年,第 60页。林伯修是日本留学生,1907—1919年间先后在日本东京第一高等学校、京都帝国大学经济科求学,1928年翻译多篇日文小说。(40)林伯修又名杜国痒,是左联发起人之一,1928年加入中国共产党,1941年“皖南事变”后,他到重庆从事中国哲学史研究,与侯外庐合著《中国思想史》。1930年他又翻译了德波林的《辩证法的唯物论入门》。由书名和林伯修的留学经验判断,该书应转译自日文;至于是福本和夫版还是大山彦一版,不明。通过林伯修的译本,中国读者首次知道了恩格斯的著作——《自然辩证法》和他对辩证法的研究路径: “在《自然辩证法》恩格斯尝试把自然科学的辩证的唯物论的理论,尽可能的全面地展开,把自然科学从辩证的立场改造,即要把他及马克思在社会科学所做过的来完(成)自然科学了。”(41)[苏联]德波林著,林伯修译:《唯物辩证法与自然科学》,第22页。

1931年,广州左翼作家创办的《万人杂志》刊载了德波林著《唯物论的辩证法和自然科学——恩格斯之〈自然之辩证法〉》的长文,作者在中文标题下引用了德文原名,(42)A. Deborin 著,何思敬译:《唯物论的辩证法和自然科学——为恩格斯之〈自然之辩证法〉而作》 (A. Deborin, Die materialistische Dialektik und die Nuturwissenschaft — Der kampfende Marxismus 1925, Nr v.-),《万人杂志》1931年第 2卷第1期。该杂志只刊载了译文的上半部分。译者中山大学教授何思敬(1896—1968)早年留学日本,攻读法学和哲学,1927年回国。所以这还是一篇由日文转译的介绍。(43)何思敬,中国哲学家、法学家、马克思主义著作翻译家,浙江人。幼勤奋好学,13岁丧父,进书肆当学徒,后转银行打杂。1912年,进日本中等美术工艺学校学习。回国后,在杭州天章丝厂从事图案设计。1916年,再次东渡,留学日本,入东京第一高等学校预科班。一年后,转仙台第二高等学校,攻读法学和哲学。1920年秋,以优秀成绩取得中国政府的官费生资格,进入东京帝国大学,攻美学、德文和社会学。1926年春,又入帝大研究院进修。受经济学家河上肇教授影响,阅读马克思、恩格斯的著作,参加帝国大学师生进步活动。1923年入创造社,以何畏笔名发表文章。1930年,杜畏之译出《自然辩证法》的“序”,题名为《辩证唯物论的宇宙观与近代自然科学之发展》,他的视野也是限定在辩证法与自然科学范畴之内。(44)昂格斯著,杜畏之译,《动力》1930年第 1卷第2期。据杜畏之所述,此“序”文的标题是吴西岺所起。参见恩格斯著,杜畏之译:《自然辩证法》,“译者序”,上海:神州国光社出版,1932年,第 15页。

无疑,在杜畏之翻译《自然辩证法》之前,关于德国遗嘱执行人对恩格斯手稿的错误判断、手稿的再发现和整理出版、苏联马克思义者对恩格斯《自然辩证法》思想的解读,以及各派别的争论,已经通过日文转译的德波林之文,在1929年前后进入汉语世界。其路径相当复杂、曲折,由俄文而德文,转译成日文,传入中国,为日中马克思主义信徒所掌握。《自然辩证法》的书名亦是来自日语,还存在过《自然之辩证法》的名称。只是这段传播史一直隐藏在“唯物辩证法和自然科学”的名义之下,基本被人忽略了。

二、 《辩证法的自然科学概论》:潘谷神之译本与研究

1930年,谷神翻译了英国哲学家罗素的《科学中之哲学方法》,他说这是一部了解自然科学研究之方法论的入门级小书:“如果读者以登高远瞩为乐事,就可细读恩格斯之《自然之辩证法》及德波林之《辩证法与自然科学》。”(45)〔日〕桑木岩翼著,谷神译:《科学中之哲学方法》,“译后附记”,上海:商务印书馆,1931年,第 66~67页。该书原著为英国哲学家罗素,谷神是由桑木岩翼所译之日译本转译。1931年6月20日,谷神在翻译《自然科学概论》时,再次建议读者读这两部名著:“(一)一九二四年所公布于世的恩格斯之札记《自然之辩证法》;(二)德波林由一九二四年至一九二八年之论文集《辩证法与自然科学》;前者为恩格斯由辩证法的新观点研究自然科学的劳作,后者为德波林之对于前者的讨论。”(46)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“译后语”,上海:商务印书馆,1933年,第2~3页。在此文中,潘谷神将时间写错,《自然辩证法》第一版出版于1925年。

显然,这位谷神先生对恩格斯及其《自然辩证法》相当熟悉,而且是恩格斯的学术拥趸。然而,在《自然辩证法》中文版正式出版之前,就竭力向中国读者推荐恩格斯学说的谷神先生和他的译著,至今没有进入中国自然辩证法研究者的视野。谷神,何许人也?他是一个身份复杂而名字繁多的历史人物,原名潘善庆(1888—1946),字竹孙, 13岁考取崇安县秀才桂冠,后东渡日本留学,在国岩仑铁道学院土木系深造,同时加入同盟会。民国时期曾当选临时参议会议员和福建省议员。在京参政期间,他结识了李大钊,参加共产党组织的一系列活动,之后加入共产党,但他的党员身份始终不为人知。(47)李祥仁、张金锭、罗永胜、方晓萍:《潘谷公:孙中山的忠实追随者》,《福建党史月刊》2011年第19期。离开政坛后,他办报笔伐国民党,译书宣传马克思主义思想和自然科学新进展,又以辩证法方法研究《易经》。1941年,他受聘为广东文理学院教务长,后转任中山大学师范学院教授。(48)福建省建瓯县委员会:《建瓯文史资料》第六辑,1984年,第 6~8页。1946年1月12日因痢疾转结肠结核去世。在不同时间不同场合,潘善庆有着不同的名字:在政坛,他多用潘祖彝和潘祖贻;在学界,常用笔名“潘谷神”或“潘谷公”。中山大学讣告称其为“中大教授潘谷神”,(49)《中大教授潘谷神昨逝世》,《中山日报》1946年1月13日。在崇安地方志和福建文史资料中他被誉为“潘谷公”。(50)罗健主编:《中共闽北党史人物 1921—2002》,北京:中央文献出版社,2005年,第798~799页。

潘谷神通晓日、英、法、德文及世界语,高梦旦曾邀其为商务印书馆翻译外文科学著作。工科出身的潘谷神钟爱两类内容:一是反映自然科学最新成就的作品,他选择了《自然认识界限及宇宙七谜》、《物理学之基础概念》和《苏俄科学巡礼》等作品;(51)〔英〕克劳则尔著,潘谷神译:《苏俄科学巡礼》,上海:开明书店,1932年;都·波亚勒蒙著,潘谷神译:《自然认识界限及宇宙七谜》,上海:商务印书馆,1936年。二是探讨自然科学方法论的理论性著作,如《科学中之哲学方法》和恩格斯的“自然辩证法”。30年代,中国的马克思主义学说受到日本共产党影响,由日文转译马克思、恩格斯甚至列宁的著作以及日本学者的研究,成为唯物辩证法思想在华传播的一条重要路径。潘谷神的选本亦多是日文。不过,对于日本学界的转译与研究,潘谷神始终持批判式分析。

《自然科学概论》的作者是日本物理学家石原纯(1881—1947),在东北大学从事相对论、引力和量子力学研究,他是第一位在东方介绍爱因斯坦相对论的科学家。潘谷神认为石原纯研究的“独到之处”在于思考了社会科学与自然科学的关系与异同。(52)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“译后语”,第3页。当时,石原纯对于人们热衷于探讨 “社会科学”似有不满,认为这个所谓新概念“其所凭依据的根据,果至何种严密的程度,乃竟得称为‘科学’呢?”石原纯觉得自己有责任要讲清楚自然科学的一些基本概念。(53)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“序文”,第1页。在《自然科学概论》中,石原纯承认马克思和恩格斯“唯物史观”是正在勃然兴起的社会科学新方法,相信会给“文化科学带着一个大革命来呢!”(54)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,第9~10页。却又坚持“自然科学的结果不是唯物论的”观点。(55)石原纯著,高铦译:《自科学与唯物思想》,《自然科学与现代思潮》,上海:华通书局,1929年,第40~45页。对此,潘谷神批评石原纯对自然科学进步所导致的方法论和思维方式的变化没有充分的认识,因为旧的思维范式在高速发展的科学成果面前显得很“狭隘”,这一观点是潘谷神从德波林的《唯物辩证法与自然科学》中学来的。潘谷神认为爱因斯坦发现的量子力学和波动力学足以证明:“辩证法为自然之最高而最一般的法则;所以,从前专作社会科学之认识论的所谓辩证法的唯物论,现在且跃起而兼作自然科学之认识论,换言之,即必然的取得科学一般之认识论之资格呢!”(56)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“译后语”,第3页。

在中国译介恩格斯“自然辩证法”学说的群体中,潘谷神偏重从学术和方法论的角度阐释恩格斯的“辩证法”思想,而不是政治立场。1935年出版的《辩证法的自然科学概论》译作,就充分体现了他对恩格斯学术思想的评价。

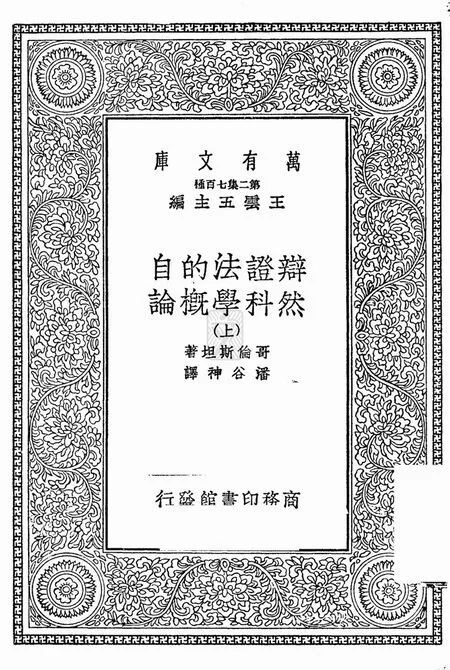

《辩证法的自然科学概论》署名(苏)哥伦斯坦著,潘谷神译,(57)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,上海: 商务印书馆,1935年3月初版。原著的名字,在此书中有三种:封面署名:哥伦斯坦,潘谷神在“译者序”和“译后语”一直称其为“哥伦舒坦”,而封底又署名为:哥林斯坦。本文以潘谷神译文为准,称其为“哥伦舒坦”。收入“万有文库”,上下册,计336页。全书共分 8章:1. 哲学与自然科学;2. 科学的辩证法之一般性质;3. 自然科学之分类及其相互关系;4. 数学;5. 力学;6. 物理学;7. 化学;8. 生物学,这一部分还包括进化论与达尔文主义。该书的章节与《自然辩证法》的结构几乎一致。潘谷神称《辩证法的自然科学概论》是“在研究自然辩证法上实为唯一无二的指导书。”(58)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。这是继德波林《辩证法与自然科学》后,第二部《自然辩证法》的解读之作。

但是哥伦舒坦的观点与德波林不同。虽然德波林在捍卫恩格斯学说的论战中大获全胜,却因其导师普列汉诺夫和孟什维克派失势而受到斯大林的批判。(59)德波林是普列汉诺夫的门徒,1907年转向孟什维克,在 30年代受到斯大林的批判。列宁对马克思主义和辩证法思想的阐释遂被奉为正统学说。1931年苏联女哲学家果林斯坦(Gornshtein, T.即哥伦舒坦)以列宁辩证法思想为指导,按《自然辩证法》的结构编写了《恩格斯之自然辩证法》,重新阐释了苏联马克思主义的唯物辩证思想,它是《自然辩证法》的“通俗、体系化的概说”。(60)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2页。1933年相马春雄和大野勤将该书译为日文,命名为《辩证法的自然科学概论》。(61)ゴルンシユタイン著,相马春雄、大野勤译:《辩证法的自然科学概论》,白扬社,1933年。1933年12月,廖稚鸣等人由日文转译,更名为《自然科学新论——辩证法的自然科学概论》,原著署名(苏)果林斯坦。(62)根据序言,该译稿在1933年12月完成,1934年1月出版。〔苏〕果林斯坦著,廖稚鸣等译:《自然科学新论——辩证法的自然科学概论》,上海:辛垦书店,1934年。该译本一度成为上海青年人学习《自然辩证法》的入门书。艾思奇和于光远等人都研读过此书,(63)于光远:《我的编年故事,1935—1939抗战前后在国民党统治区》,郑州:大象出版社,1998年,第46页。果林斯坦之名便随着各种自然辩证法读书小组的活动而在中国广为人知。

当时,商务印书馆“知介绍此书为当务之急”,(64)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。要求潘谷神翻译。潘谷神遂以相马春雄和大野勤的日译版为底本翻译,书名与日文相同,但潘谷神知道哥伦舒坦原书名为《恩格斯之自然辩证法(通俗、体系的概说)》。与廖版不同的是,除了将果林斯坦译为哥伦舒坦,潘谷神还撰写了“译者序”和“译后语”两篇长文来评述,阐释他对恩格斯自然辩证法思想的认识和对哥伦舒坦之作的评判。首先,他指出恩格斯是依辩证法的观点研究全般自然科学,是“自然认识中之观察法”。(65)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。其次,潘谷神介绍了《自然辩证法》出版的经过、学界争论和不同版本的名称:“1925年夏俄版《马克思恩格斯文库》第二卷所公表的《自然之辩证法》(1927年德版所公表者题名为《辩证法与自然》,国内名亦有所不同)。”(66)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。

他评价哥伦舒坦之作“是第一次出现于世的系统化的恩格斯主义的自然科学概论,”(67)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。她是整理《自然辩证法》遗稿的“功臣”。(68)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。但潘谷神并不想对此书“作盲从的追随主义者而无批评,”(69)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。他撰“译后语”对哥伦舒坦的工作展开批判式分析。若从恩格斯自然辩证法思想在华传播的角度比较,潘谷神的译本不仅远胜于廖版,而且更适合作导读之用。潘谷神曾期望“读者果能从本书之指导,自不患趋入歧途”。(70)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、2、1、1、1、1、2、3页。然而,潘谷神的译著鲜为当代学者所识,甚至还被研究者弄错。(71)至今为止,国内关于《自然辩证法》研究中几乎没有人提及潘谷神的这部译作,最新出版的《自然辩证法》译本考证专著还将相关史实弄错了,误称潘谷神的译作是1936年商务印馆出版的《自然科学论》(果林斯坦著),书名和原著者译名都写错了。参见张秀琴:《自然辩证法杜畏之译本考》,第29页。相对于国内马克思主义学说研究所拥有的崇高地位和庞大资源,这部历史性的著作被忽略似乎有些不可思议,况且潘谷神还是一位资深的中共党员。

三、 科学知识传播和对《易经》研究的启示

因自然辩证法学科在中国有着特殊的学术和政治地位,潘谷神译本被忽略的原因可能需要从多方面考量,本文仅从一个侧面尝试作些初探。

有别于大多数研究者的认知,潘谷神视恩格斯为著名的“科学的哲学者”,(72)> 〔日〕桑木岩翼著,谷神译:《科学中之哲学方法》,“译者序言”,第2、2页。而不是通常宣传的革命家或马克思主义的思想家。当潘谷神将恩格斯的学术贡献置于科学哲学的语境下探讨时,恩格斯就是一位应用辩证法研究自然科学的伟大权威。(73)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。他“一方深明社会发展与自然发展之关系,一方深明唯物论与自然科学之关系”。(74)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。由于爱因斯坦曾从学术上否定了恩格斯手稿的价值,导致欧洲哲学界有相当一部分人认为作为社会科学家的恩格斯对自然科学的“见解未必有多大价值”,(75)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。从学理上质疑恩格斯研究现代自然科学的能力和资格。潘谷神否认这类指责,表示这样的论断相当武断。(76)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。他引征哥伦舒坦在书中增添的许多恩格斯去世以后才出现的自然科学新发现与新发明,提问道:“半世纪前的恩格斯之见解,至今日不特不嫌黯淡,且益显其光明矣。何以故?盖因自然科学上之新事实,无不足以证明恩格斯之对自然科学的见解之正确性也,无不足以证明依辩证法的观点观察自然者之所见深远也。”(77)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。

潘谷神表示恩格斯的研究结论不容怀疑,他的自然辩证法是“一般自然科学研究者所不可不遵从的指示”。(78)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。基于这样的评价,潘谷神将1925年到1929年间欧洲和苏联哲学界关于恩格斯自然辩证法手稿是否有价值的论争,定性为“二十世纪之最大的学术论战”,(79)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。而不是所谓的政治或路线斗争。拥护恩格斯思想的德波林是最后的胜利者,他的小论文就是“战胜纪念碑”。(80)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。潘谷神对恩格斯的自然辩证法思想推崇备至,还有一层原因,即他认为自然辩证法在对自然科学的研究上有着方法论上的重大意义。(81)哥伦斯坦著,潘谷神译:《辩证法的自然科学概论》,“译者序”,第2、3、2、3、6、5、3、3、2页。早在翻译《科学中之哲学方法》时,潘谷神就提出“自然科学与社会科学两方所用的方法,也有可以融通合一的地方了”。(82)> 〔日〕桑木岩翼著,谷神译:《科学中之哲学方法》,“译者序言”,第2、2页。恩格斯的研究便是越出了自然科学之范围,依社会科学之方法去分析现代自然科学的新发现与新发明。按潘谷神的理解,“现代之科学特别在自然科学,与其得到空前的丰收同时,其旧的思维形式,在如此丰富的内容之前顿形其狭隘,于是科学之危机到来了。然此却是有益的危机,因为旧者没落而新者发展,科学之新阶段当前了。……因为,最近自然科学上之许多新发展,特别如波动新力学对于量子新力学之连系与补充这种崭新的事实,正足以确实证明辩证法为自然之最高而最一般的法则;所以,从前专作社会科学之认识论的所谓辩证法的唯物论,现在且跃起而兼作自然科学之认识论,换言之,即必然的取得科学一般之认识论之资格呢”!(83)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“译后语”,第2、2页。

现代科学的高速发展,导致原来自然科学理论所依附的旧的思维模式已无法应对爱因斯坦的量子力学和波动力学之类的新发现,阐释自然界法则的自然科学危机正在到来,需要科学家、哲学家和社会科学家共同合作,以此突破“社会科学”和“自然科学”两个不同学科间的壁垒,建立新的思维范式,而恩格斯创建的自然辩证法对解释自然法则意义深远。(84)石原纯著,谷神译:《自然科学概论》,“译后语”,第2、2页。

日译本中附有苏联哲学家在《在马克思主义旗帜下》发表的批评类文章,亦撰写了日译者批评之批评的论文。潘谷神没有译出日译者和俄国学界的意见,而是通过译后语对哥伦舒坦的研究提出几点批评:1.她将现代自然科学的发达分为两期,潘谷神认为她遗漏了列宁辩证法之后,出现的“僧侣主文化”与“自然辩证法之意识化”两相对立的第三个阶段。2.恩格斯自然辩证法有三大法则,哥伦舒坦未将辩证法中否定之否定的法则列入。3.其他,还存在着某些关于力学认识论和生命哲学的谬误。

潘谷神在翻译西方科学作品和传播恩格斯自然辩证法思想的同时,尝试以辩证法的方式研究中国哲学和易学。1925年,他发现《易经》的阴阳八卦之配合与解析几何的原理相同,引起他以“现代科学眼光、科学方法、科学材料研究《易经》的兴趣”。一番尝试之后,最后认定《易经》是“辩证法的算理论理学”,(85)潘谷神:《易经的新评价》,《读书通讯》1941年第28期。开始走上以辩证法研究与分析《易经》的道路。潘谷神著有《自然辩证与易经》(油印本)、(86)洪毅然:《追忆易学家潘谷神先生》,《周易研究》1998年第 2期。《易经的新评价》、(87)《读书通讯》1941年第28期;1942年第35期。《现行民族哲学之易经的根据》(88)《民族月刊》1944年第1卷第3期。和《易理观的伦理观》(89)《新阶段》1943年第1卷第9~10期。,还有未刊之《机械唯物论与辩证唯物论》著作。在30、40 年代的中国,潘谷神公开表示他将代表新潮异端的恩格斯名著与中国数千年前的老古董——《易经》相提并论的研究旨趣,让同行刮目相看。(90)洪毅然:《追忆易学家潘谷神先生》,《周易研究》1998年第 2期。

潘谷神的研究方法明显受到恩格斯自然辩证法的启发,而恩格斯和日本科学家对自然科学的哲学思考同样影响着潘谷神的研究路径。如果说以自然辩证法研究《易经》,是潘谷神尝试按照现代自然科学的方法解开中国传统哲学之谜;那么,他关于中国科学运动模式的思考,就是他试图影响中国当代科学家关注社会变革与科学进步之关系。“我还要对我国从事科学研究者与关心社会变迁者说几句话。第一,科学的研究,不容不随着社会的变迁而有所改造,即是到了今日,急切的应该废止私人科学而发展大众科学,换言之,即应谋科学社会化。第二,社会的推进,必以科学的推进为其条件,如一方从事革命,而一方忽视科学,那简直没有理解革命,如忽(视)了科学必至打销(消)或拖延了社会的进展。”(91)〔英〕克劳则尔著,潘谷神译:《苏俄科学巡礼》,第VI页。

30年代起潘谷神对“科学”问题的思考始终围绕着方法论展开,力主以社会科学方法研究自然科学。他提出:“科学运动在今日,问题不是‘为什么要’发展科学?而是‘要怎样去’发展科学?”(92)潘谷神:《对学习科学的青年提出几个注意点》,《青年导向》1938 年第1卷第16期。他告诫学习科学的青年人必须要有研究态度、须用科学方法、须理论与实践统一、勿以所学专科武断各科、勿作追随主义者、须读科学史、须并研究哲学、须明各科之相互关联、勿忽视已成常识的事项、勿忘中国今日之需要。(93)潘谷神:《对学习科学的青年提出几个注意点》,《青年导向》1938年第1卷第16期; 1938 年第17期。他在《青年导向》、《民族月刊》和《读书通讯》等进步刊物上探讨“在铸魂运动中科学化运动之重要性”(94)潘谷神:《在铸魂运动中科学化运动之重要性》,《大侠魂》1938年第7卷第5期。、 “从复兴民族说到复兴中国科学方法”(95)潘谷神:《从复兴民族说到复兴中国科学方法》,《青年导向》1939年第26卷第1 期。等民族科学发展的问题。

毫无疑问,潘谷神是马克思主义者,是自然辩证法思想早期在华的重要传播者和实践者。他在译介恩格斯自然辩证法并将其思想应用于现代科学的研究和指导革命实践中的贡献,几不为人所知,留载史册的潘谷公只是一位“《易经》学家”。

四、 被忽视的两个面相

2016年,美国学者田辰山(Chenshan Tian)的《中国辩证法:从〈易经〉到马克思主义》中文版出版,海内外专家一致认为, 这是一部“专门研究中国的辩证法是如何与马克思主义辩证法相结合而形成今天中国特色的马克思主义辩证法著作”,(96)杨金海:“序言一”,〔美〕田辰山著,萧延中译:《中国辩证法:从〈易经〉到马克思主义》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第2页。田辰山的突破点在于他将中国式的辩证法概括为“通变”思维。(97)安尔哲:“序言二”, 同上书,第1、2页。田辰山认为,中国马克思主义是用马克思主义中国化的概念和术语装备的、在现代获得延续的中国哲学传统,特别是在历史和政治思想的意义上,这是西方马克思主义和中国传统哲学在现代历史过程中实现的一种结合。(98)田辰山:“中文版序”, 同上书,第3页。他考察了众多早期的马克思主义理论家,指出在辩证唯物论原理最早移植的形式中,已明显具有中国的面孔。(99)安尔哲:“序言二”, 同上书,第1、2页。然而,这位从《易经》开始讨论马克思主义中国化的作者却没有看见潘谷神。

潘谷神是不是一位将马克思主义中国化概念和术语装备应用得熟练、准确和出色的学者,可以从学术史角度作进一步探讨。然而,他是早期的马克思主义理论家,那是毋庸置疑的。潘谷神的出色研究成果并不是表现在政治和哲学层面,而是沉浸在科学思想传播和科学哲学的拓展性研究中,这是我们在自然辩证法早期中国化研究中所忽略的第一个面相。从德波林的《唯物辩证法与自然科学》到哥伦舒坦的《辩证法的自然科学概念》,虽然是由哲学和政治层面探讨欧洲哲学界与苏联马克思主义者对“自然辩证法”和“唯物辩证证法”的不同阐释,却都是立足于科学革命。正如林伯修的译文所言: “辩证的理论的自然科学,即可称自然科学的哲学,是应该建设在这个基础之上的。”(100)〔苏〕德波林著,林伯修译:《唯物辩证法与自然科学》,第23页。潘谷神接受、传播自然辩证法,并将自然辩证法思想逻辑应用于中国传统哲学的研究,是敬佩于恩格斯对自然科学新发现所作出的前瞻性研究,以及方法论上的突破。深受这位著名的“科学的哲学家”的研究启发,潘谷神以现代科学的技术和数理逻辑方法研究《易经》。他是由自然科学发现所产生新思维和对自然的认识论来解释传统哲学的机理,而不是试图从《易经》论证中国有辩证法的传统,这是自然辩证法早期中国化的重要尝试。

20世纪20—30年代是日本马克思主义翻译传播最为活跃的时期,德国和苏联的马克思主义研究的最新成果和思想以最快的速度在日本播散开来。日本学者多重视俄文文献,(101)高操:《加藤正与恩格斯〈自然辩证法〉》,漳州师范学院法学硕士论文,2011年,第11、26~49页。并通过参与到欧洲学者关于马克思主义观点的不同论争而形成日本马克思主义学说的特色。(102)高操:《加藤正与恩格斯〈自然辩证法〉》,漳州师范学院法学硕士论文,2011年,第11、26~49页。苏联德波林的《唯物辩证法与自然科学》和哥伦舒坦(果林斯坦)的《辩证法的自然科学概念》是中国青年人学习和理解《自然辩证法》的主要指导性著作,与“辩证法”和“自然辩证法”译名一样,都是由日本转译而来的,而不是从苏联直接传入的。日本是自然辩证法传入中国的另一个重要路径。林伯修的译本、潘谷神对日译本的批判性分析和接纳,意味着中国人接受恩格斯自然辩证法思想至少经过三层的思想过滤、多种语言的转换,即德文的自然辩证法——俄文阐释——日文翻译——中文批判性解读,证明了这条传播路径并不是简单的知识翻译、挪移和复制,还有知识叠加和知识改造的过程。这是自然辩证法中国化研究中被忽视的第二个面相,可否称为第三条道路呢?

上个世纪30年代,曾有人说恩格斯的“另一个重要的身份即自然科学家常被搁置不论”。(103)白纳尔著,王德昭译:《恩格斯与科学》,《时事类编》1935年第3卷第9期。这是想提醒自然辩证法的传播者关注“自然科学”在此知识体系中的权重。那么,当我们在讨论自然辩证法的早期中国化进程时,是否还有类似的史实被搁置未论呢?