接种菌根真菌与施磷对豆禾混播体系生物量及竞争力的影响

臧家艺, 马玉荣, 梁瑞泽, 李豫悦, 杨 鑫,2*

(1.宁夏大学农学院, 宁夏 银川 750021; 2. 宁夏草牧业工程技术研究中心, 宁夏 银川 750021)

紫花苜蓿(Medicagosativa)与无芒雀麦(Bromusinermis)是我国北方地区常见的栽培牧草品种[1]。建植紫花苜蓿-无芒雀麦混播人工草地,可以充分利用不同植物种对营养资源的不同需求和生态位的互补[2],提高单位面积草产量和蛋白含量[3],是解决当下草畜不平衡问题的重要途径之一[4]。目前国内外对于混播草地已开展了大量研究,如混播草地生产力时间稳定性[5],植物种间相互作用[6],放牧[7]、刈割[1]等利用方式对豆禾混播草地的影响等[8]。土壤微生物是影响草地植物生产力[9-10]和间作系统种间关系[10-11]的重要生物因子之一。目前国内外关于土壤微生物生态功能的研究多集中在野生草原植物(如羊草(Leymuschinensis)、蒙古韭(Alliummongolicum)和阿尔泰狗娃花(Heteropappusaltaicus))[9]和间作系统(如小麦(Triticumaestivum)/蚕豆(Viciafaba))[11],而对紫花苜蓿/无芒雀麦混播体系的研究鲜见报道。

丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是一类能与植物形成共生关系的土壤微生物,能够与约80%的陆地植物形成互利共生关系[12]。AMF-植物共生体系的维持取决于植物向AMF提供光合产物和AMF向植物提供磷素的双向奖励机制[13]。植物向AMF供给糖类[12,14]、脂肪酸[15]等碳水化合物;AMF能够帮助植物吸收氮(Nitrogen,N)、磷(Phosphorus,P)等养分[12]。已有研究表明,AMF能够参与豆禾混播体系的建植[16-17],调控植物种间相互作用[16]。施肥可以调控牧草的生长发育及其产量和品质,是促进豆禾混播草地稳定和高产的重要管理措施[1,18]。其中磷肥能促进豆科牧草的生长,在提高紫花苜蓿的固氮活性与结瘤性方面具有重要作用[19]。已有研究结果发现土壤有效氮磷含量能够改变AMF对植物生产力的作用强度;低土壤有效磷水平下,AMF促进植物群落生产力的提高;高土壤有效磷水平下,AMF对植物群落生产力无影响或产生抑制作用[20-21]。然而,不同土壤有效磷水平下AMF如何影响豆禾混播体系竞争力,还有待深入探索。本试验采用室内控制试验的研究方法,通过测定地上生物量、相对产量总值、竞争率、植物磷含量、植物磷吸收量和菌根侵染率等指标,探究土壤有效磷水平与AMF互作对紫花苜蓿和无芒雀麦(1∶1)混播体系地上生物量及竞争力的影响,以期为豆禾混播草地建植及土壤磷肥管理技术提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试植物品种为紫花苜蓿(品种为‘中苜1号’,购自宁夏远声绿阳林草生态工程有限公司)和无芒雀麦(购自宁夏绿地草业科技有限公司)。试验选取的AMF菌剂为摩西斗管囊霉(Funneliformismosseae),菌剂购自长江大学根系生物学研究所。AMF菌剂孢子密度为530个·(10g)-1。供试土壤为灌淤土,取自宁夏银川市周边弃耕地0~20 cm土壤,土壤无机氮含量为6.5 mg·kg-1,土壤速效磷含量为3.5 mg·kg-1。将供试土壤放置于高压蒸汽灭菌锅中,121℃高压蒸汽灭菌2 h,自然冷却后获得灭菌土壤。所施用的磷肥为磷酸二氢钾(P2O5含量为52%)。试验用盆是内口径为15 cm,底径为13 cm,高为20 cm的加厚树脂塑料盆。试验前,每盆装入2 kg灭菌土壤。

1.2 试验设计

盆栽试验设置在宁夏大学农科实训基地,采用室内控制试验,采用三因素析因试验设计:因素一为磷添加,磷添加量为0和20 mg·kg-12个水平,20 mg·kg-1属于中等供磷强度[22];因素二为AMF,设置不接种AMF与接种AMF 2个水平;因素三是播种方式,设置紫花苜蓿单播、无芒雀麦单播、紫花苜蓿和无芒雀麦(1∶1)混播3个水平。共12个处理,每个处理重复5次,试验共计60盆。加P处理,将磷酸二氢钾肥料与灭菌土壤充分混匀,倒入试验用盆。将AMF菌剂一分为二,一部分在121℃下高压蒸汽灭菌2 h,作为不接种AMF处理;另一部分作为接种AMF处理。每盆加入10 g灭菌或不灭菌的AMF菌剂,接种AMF处理孢子密度约为530个·盆-1。

试验于2020年5月18日开始,将紫花苜蓿和无芒雀麦种子放置于育苗盘,育苗2周。选择长势一致的种苗,按照3种播种方式进行移栽。每个试验盆共4株种苗,紫花苜蓿单播处理为4株紫花苜蓿,无芒雀麦单播处理为4株无芒雀麦,混播处理为2株紫花苜蓿和2株无芒雀麦。种苗移栽为等距分布,混播体系中紫花苜蓿与无芒雀麦为对角等距分布。采用称重法每周定期浇水,使供试土壤含水量为田间持水量的80%。试验期间,每个花盆完全随机放置,每两周随机移动一次位置,减少温室环境异质性对植物生长的影响。

1.3 指标测定及方法

(1)地上生物量:于2020年9月20日(紫花苜蓿处于分枝期,无芒雀麦处于分蘖期)对各处理的植物地上部分分种刈割并称其鲜重(g),将地上分装纸袋放置于烘箱中,在105℃杀青30 min,然后在65℃烘48 h至恒重并称其干重(g),研究以测定牧草样品的干物质量来表示生物量。

(2)相对产量总值 (Relative yield total, RYT):

式中,M代表紫花苜蓿、B代表无芒雀麦。YMB为混播下有B存在时M的产量,YBM为混播下有M存在时B的产量。YM是单播下M的产量,YB是单播下B的产量。RYT计算采用植物地上生物量数据。

RYT值可表明豆禾混播体系对单播体系的相对优势。其中,RYT<1.0表明单播体系优于混播体系,无间作优势;RYT>1.0表明混播体系优于单播体系,有间作优势;RYT=1.0表明单播体系与混播体系优势相同[23]。

(3)竞争率 (Competition ratio, CR):

式中,PM为混播中M的比例,PB为混播中B的比例,其中PM+PB=1。CR计算采用植物地上生物量数据。

CR可用来进一步比较两物种竞争力的大小,CRM>1说明M的竞争力比B的竞争力要大;CRM=1说明M和B的竞争力相当;CRM<1说明M的竞争力小于B的竞争力[24]。

(4)植物地上磷含量及磷吸收量:采用钼蓝法,分别测定混播处理中紫花苜蓿与无芒雀麦地上磷含量。根据各处理植物地上生物量与磷浓度的乘积,计算植物地上磷吸收量[22]。

(6)植物菌根侵染率:将每盆植物混合根系鲜样切成1 cm根段,充分混匀后在10% KOH溶液中90℃水浴2小时,使植物根系脱色;脱色根系样品在2% HCl中酸化5 min后,使用5%曲利苯蓝溶液染色30 min,再用乳酸甘油溶液进行脱色。每个试验处理,随机选择30个根段放置在载玻片上,使用盖玻片压制后,放置在光学显微镜下观察AMF的菌丝、丛枝与泡囊结构,计算各处理的菌根侵染率[26]。

1.4 数据分析

采用三因素方差分析(Three-way ANOVA)检验施磷、接种AMF和播种方式单独及交互作用对紫花苜蓿和无芒雀麦生物量和种间关系的影响。用配对样本T检验来比较不接种AMF与接种AMF处理下,无芒雀麦与紫花苜蓿的地上生物量、相对产量总值和竞争率的差异。所有数据采用Excel 2010软件汇总,采用SigmaPlot 12.0软件作图,数据分析采用IBM SPSS Statistics 21.0软件。

2 结果与分析

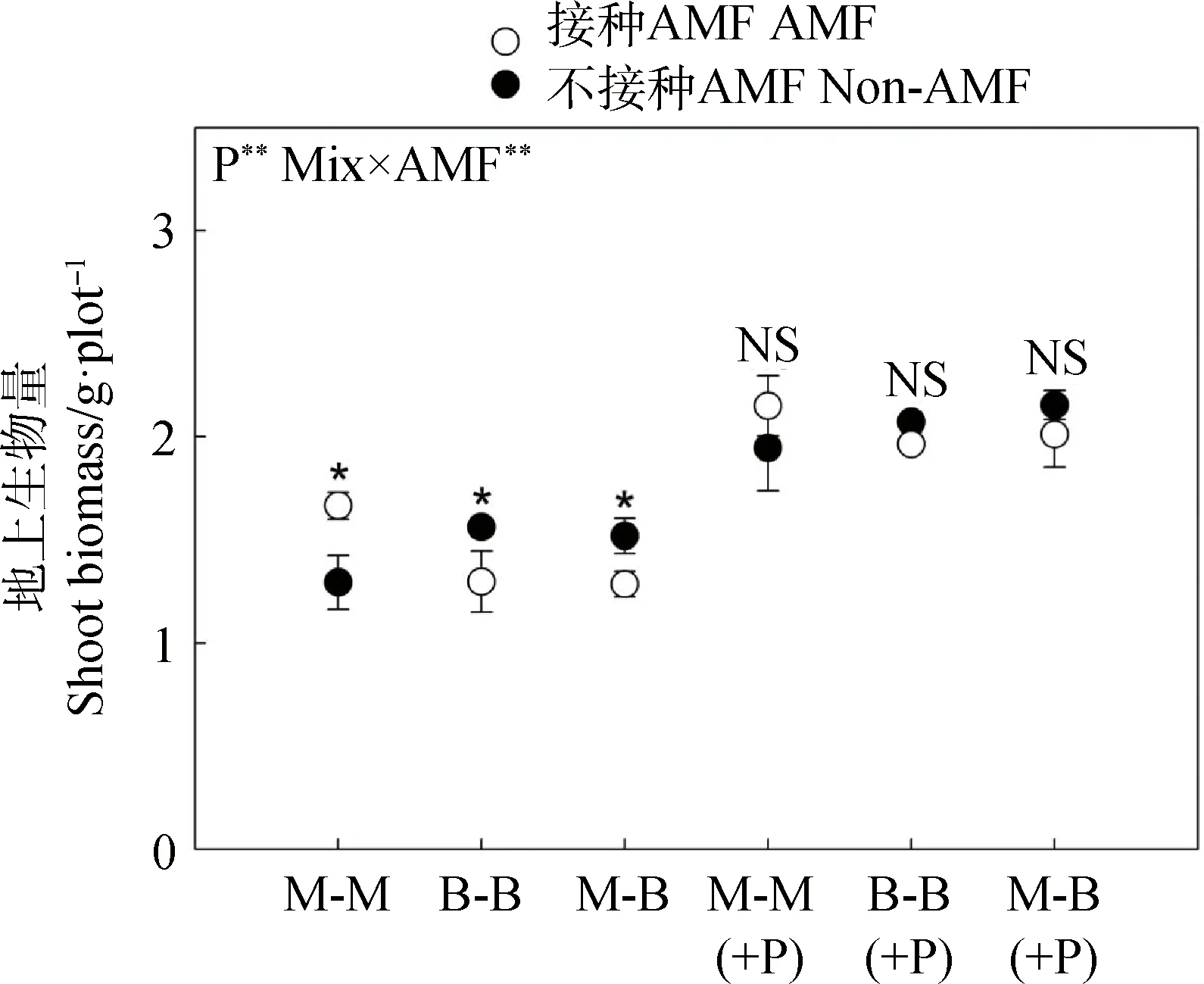

2.1 AMF与P对紫花苜蓿和无芒雀麦单播及混播体系地上生物量的影响

AMF与播种方式的主效应对单播和混播体系地上生物量无显著影响(表1)。P肥添加显著促进单播与混播体系地上生物量增加(图1,P:P<0.01),播种方式与AMF存在显著的交互作用(表1,AMF×Mix:P<0.01)。配对样本T检验的结果表明:不施磷处理下,接种AMF显著增加紫花苜蓿单播体系地上生物量,降低无芒雀麦单播与混播体系地上生物量;而施加P肥后,AMF对单播及混播体系地上生物量无显著影响(图1)。不施磷和施磷处理下,混播体系与单播体系地上生物量无显著差别(图1)。

表1 不同播种方式(Mix)、丛枝菌根真菌(AMF)、磷添加 (P)及其交互作用对植物地上生物量影响的方差分析结果Table 1 Analysis of variance for the effects of planting patterns (Mix),arbuscular mycorrhizal fungi (AMF),P addition(P) and their interactions on plant shoot biomass

图1 AMF与磷添加对紫花苜蓿和无芒雀麦单播及 混播体系地上生物量的影响Fig.1 Effects of AMF and P addition on aboveground biomass of M. sativa and B. inermis monoculture and mixed sowing system注:M-M代表紫花苜蓿单播,B-B代表无芒雀麦单播,M-B代表紫花苜蓿与无芒雀麦混播;+P代表施加P肥;AMF代表接种丛枝菌根真菌,Non-AMF代表不接种丛枝菌根真菌;Mix表示播种方式;* * 磷添加主效应、播种方式与接种丛枝菌根真菌的交互效应差异极显著(P < 0.01)。每个混播组合处理下*表示配对样本T检验差异显著(P < 0.05),NS表示无显著差异(P > 0.05),下图同Note:M-M,M. sativa monoculture,B-B,B. inermis monoculture,M-B,M. sativa mixed with B. inermis;+P,P fertilizer addition;AMF,arbuscular mycorrhizal fungi inoculation,Non-AMF,control;Mix,planting patterns;* * indicates the main and interactive effects of P addition,planting patterns and AMF were significantly different at the 0.01 level. * indicates significant differences in matched samples T test at the 0.05 level,NS indicates no significant differences;similarly for the followingFigures

2.2 AMF与P对混播体系相对产量总值(RYT)的影响

不施P处理下,接种AMF显著增加混播体系的RYT,使RYT增加20.43%(P<0.05);而施P处理下,接种AMF对混播体系RYT无显著影响。此外,接种AMF处理与施P处理使得混播体系RYT > 1,说明接种AMF与施P肥使混播体系具有间作优势(图2)。

图2 AMF与磷添加对混播体系相对产量总值 (RYT)的影响Fig.2 Effects of AMF and P addition on relative yield total (RYT) of mixed sowing system注:P0代表不添加P肥,P1代表添加P肥Note:P0,no P fertilizer addition;P1,P fertilizer addition

2.3 AMF与P对紫花苜蓿和无芒雀麦地上竞争率(CR)的影响

紫花苜蓿地上竞争率<1,无芒雀麦地上竞争率>1,无芒雀麦的地上竞争率大于紫花苜蓿(图3A和图3B)。接种AMF显著降低无芒雀麦地上竞争率(图3B,P<0.05),对紫花苜蓿地上竞争率无显著影响(图3A)。P肥添加对紫花苜蓿与无芒雀麦地上竞争率无显著影响(图3A和图3B)。

2.4 AMF与P对混播体系植物地上磷含量及磷吸收量的影响

AMF与P的主效应显著改变紫花苜蓿与无芒雀麦地上磷含量(图4A和图4B)。AMF接种使紫花苜蓿地上磷含量增加19.57%;P添加使紫花苜蓿地上磷含量增加8.87%(图4A)。AMF接种使无芒雀麦地上磷含量增加26.14%;P添加使紫花苜蓿地上磷含量增加20.38%(图4B)。AMF与P的交互作用对两种植物地上磷含量无显著影响(图4A和图4B)。接种AMF使紫花苜蓿地上磷吸收量增加66.12%(P<0.05,图4C),对无芒雀麦地上磷吸收量无显著影响(图4D)。P添加显著增加无芒雀麦地上磷吸收量(P<0.05,图4D)。

图3 AMF与磷添加对紫花苜蓿和无芒雀麦地上竞争率(CR)的影响Fig.3 Effects of AMF and P addition on aboveground competition ratio (CR) of M. sativa and B. inermis注:图(A)是紫花苜蓿的地上竞争率,图(B)是无芒雀麦的地上竞争率Note:Fig.(A),the aboveground competition ratio of M. sativa;Fig.(B),the aboveground competition ratio of B. inermis

图4 AMF与磷添加对混播体系植物磷含量及磷吸收量的影响Fig.4 Effects of AMF and P addition on P concentration and uptake of M. sativa and B. inermis in mixed sowing system注:Control表示作为对照,不施加P肥;* *接种AMF与磷添加的主效应差异极显著(P<0.01),*表示试验因素主效应差异显著(P<0.05)。不同小写字母表示各处理间差异显著(P<0.05)Note:Control,no P fertilizer addition;* * means the main effects of AMF inoculation and P addition were significantly different at the 0.01 level,* indicates significant difference in main effect of experimental factors at the 0.05 level. Different lowercase letters indicate significant differences between treatments at the 0.05 level

2.5 AMF与P对单播及混播体系土壤有效养分的影响

播种方式显著影响土壤无机氮含量(图5A,P<0.01);与无芒雀麦单播和混播相比,紫花苜蓿单播显著增加土壤无机氮含量(图5A,P<0.01)。AMF接种与P添加对土壤无机氮含量无显著影响(图5A)。P添加与AMF接种对土壤速效磷含量具有显著的交互作用(图5B,P<0.01),具体表现在:不施P处理下,AMF接种对土壤速效磷含量无显著影响;施P处理下,AMF接种显著降低土壤速效磷含量(图5B,P<0.01)。

图5 AMF与磷添加对单播与混播体系土壤有效养分的影响Fig.5 Effects of AMF and P addition on soil available nutrients in monoculture and mixed sowing system注:图(A)为土壤无机氮含量,图(B)为土壤速效磷含量。* *磷添加主效应、播种方式主效应、接种AMF与磷添加的交互效应差异极显著(P<0.01),*表示接种AMF主效应差异显著(P<0.05)Note:Fig.(A),soil inorganic N content;Fig.(B),soil available P content. * * means the main and interactive effects of AMF,P addition (P) and planting patterns (Mix) were significantly different at the 0.01 level,* means the main and interactive effects of experimental factors were significantly different at the 0.05 level

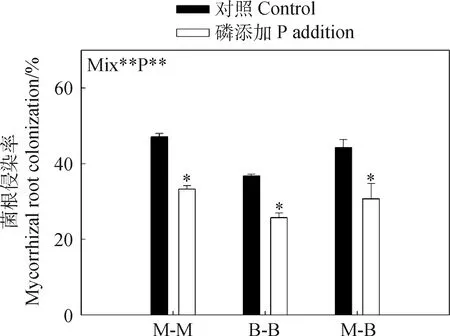

2.6 AMF与P对紫花苜蓿和无芒雀麦单播及混播体系菌根侵染率的影响

不施P处理下,紫花苜蓿单播与混播体系菌根侵染率显著高于无芒雀麦单播体系(图6,Mix:P< 0.01)。无论何种播种方式,施加磷肥均显著地降低植物菌根侵染率(图6,P:P< 0.01)。

图6 AMF与磷添加对紫花苜蓿和无芒雀麦单播及 混播体系菌根侵染率的影响Fig.6 Effects of AMF and P addition on mycorrhizal root colonization of M. sativa and B. inermis monoculture and mixed sowing system注:* *表示播种方式主效应与磷添加主效应差异极显著(P<0.01)Note:* * means the main effects of planting patterns (Mix) and P addition were significantly different at the 0.01 level

3 讨论

3.1 AMF与P处理对单播及混播体系地上生物量的影响

不施P处理下接种AMF增加紫花苜蓿单播体系的地上生物量,降低无芒雀麦单播及混播体系地上生物量。紫花苜蓿是一种轴根型植物,其根表面积与比根长远低于须根型的无芒雀麦[12,27]。与须根型植物相比,轴根型植物更多依赖AMF吸收土壤中的矿质养分[27]。已有报道发现,与无芒雀麦相比,紫花苜蓿具有较高的菌根侵染率和菌根生长响应[28]。来自全球尺度Meta分析的研究也表明:AMF使得豆科植物具有比禾草更高的竞争力[29]。然而,施P处理下AMF对紫花苜蓿单播、无芒雀麦单播及混播体系无显著影响。前人的研究结果发现,土壤有效磷水平能够改变AMF对植物生物量累积的作用强度;当土壤有效磷水平较低时,植物与AMF的关系表现为互利共生;当土壤有效磷水平较高时,植物与AMF的“共生”关系转变为“寄生”关系[21,30]。施P处理使土壤有效磷含量由<5 mg·kg-1提升到15~20 mg·kg-1,植物混合根系菌根侵染率显著下降,植物可能减少对AMF途径吸收养分的依赖。

3.2 AMF与P处理对混播体系植物竞争力的影响

豆禾混播体系中植物能够充分利用土壤养分资源,并能通过占据不同的生态位而发挥混播牧草的高产优势[2,4]。在AMF处理和施磷处理下,豆禾混播的相对产量总值均大于1,说明AMF接种和土壤有效磷水平提升均利于紫花苜蓿和无芒雀麦(1∶1)混播体系的建植,使该混播体系具有产量优势。不同物种获取和利用资源的能力不同,使得物种间竞争力存在明显差异[31]。混播体系建植初期(前4个月)无芒雀麦的地上竞争率远高于紫花苜蓿,这与前人的研究是一致的[2]。此外,接种AMF和磷添加使紫花苜蓿的竞争率都小于1,说明在该混播体系中紫花苜蓿处于竞争劣势。豆科植物是典型的喜P植物,一定量的磷肥添加有利于提高豆科植物的竞争力[32]。我们的研究结果与前人一致,磷肥添加具有提高紫花苜蓿地上竞争力的趋势。此外,无芒雀麦地上竞争率受到AMF接种的影响;接种AMF显著抑制无芒雀麦的地上竞争力。通常情况下,相比于豆科植物,禾本科作物具有更强的资源获取能力[12,14]。此外,已有研究结果表明:摩西斗管囊霉菌能与紫花苜蓿和无芒雀麦形成稳定的共生关系,生长2个月即可在两种植物之间形成菌丝网络[28]。我们的研究结果发现,AMF能够提高混播体系紫花苜蓿地上磷含量与磷吸收量,对无芒雀麦地上磷吸收量无显著影响。上述研究结果说明,AMF通过影响植物种间磷素吸收过程,进而可能降低无芒雀麦的竞争力,使该混播体系趋于稳定。

4 结论

在无芒雀麦和紫花苜蓿(1∶1)混播体系中,无芒雀麦的竞争力大于紫花苜蓿。AMF能够介入豆禾混播体系的建植过程,无论是否施加磷肥,AMF均能降低无芒雀麦的竞争力,利于豆禾混播体系的维持与稳定。

——黔南扁穗雀麦