秦汉官文书装具

汪桂海

北京师范大学历史学院

秦统一以后,为了适应治理天下的需要,结合中央集权的官僚制度,制定了一套文书制度。汉承秦制,这套文书制度进一步完善,史称汉代以文书治天下。文书成为秦汉时期国家行政管理不可缺少的工具。围绕文书行政,汉代形成了一整套的制度,例如文书的起草、封缄、收发、传递、处理、颁布、整理存档等。在文书的封缄、传递环节,出于加强保密、保护以及标识文书紧急级别的需要,通常将文书档案密封或临时存放在某种装具中。从传世和出土文献的记载看,官府文书所用装具大致有囊橐和笥两类。笥的档次有高低之别,最普遍的为竹笥,个别情况下专用苇笥,高档次的则用漆木笥(漆笥)。对于囊橐,学界有所讨论。(1)汪桂海: 《汉代官文书制度》,桂林: 广西教育出版社,1999年,第132—133页;马怡: 《皂囊与汉简所见皂纬书》,《文史》2004年第4辑。对于装盛文书的竹笥和漆笥等,之前限于材料,较少受到关注。本文综合有关简牍资料和考古发现的实物遗存,对秦汉以囊橐和笥(竹笥、漆木笥)存放或封缄官文书的事实予以揭示,以期完整展现秦汉时期官文书制度的一个侧面。

囊橐

秦汉凡极重要极特殊的官文书必盛以囊、橐,然后在囊、橐之外施检约束。囊与橐都是口袋,但有所区别。囊有底,一端开口;橐无底,两端开口。

首先,皇帝的诏书以囊、橐盛之。《汉书·外戚·孝成赵皇后传》记载:“中黄门田客持诏记,盛绿绨方底,封御史中丞印。”颜注云:“方底,盛书囊。”囊称方底,知其底被缝制成方形。《汉旧仪》说,玺书皆盛以白素里的青布囊,囊的“两端无缝,尺一板中约署”。又《后汉书·公孙瓒传》记载,袁绍“矫刻金玉,以为印玺,每有所下,辄皂囊施检,文称诏书”。袁绍以皇帝的规格下达文书命令,所下称诏书,盛以皂囊,则汉代诏书当以皂囊盛之。

《汉书·赵充国传》说:“(张)安世本持橐簪笔事孝武帝数十年。”此橐当为盛装诏书之用。敦煌悬泉置出土汉简中也有关于诏书盛以橐的简文:

(1) 皇帝橐书一封,赐敦煌太守,元平元年十一月癸丑夜几少半时,悬泉驿骑传受万年驿骑广宗,到夜半少时,付平望驿骑……

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅴ1612④∶11A)

此简是一份邮书记录,记录了一件文书经由悬泉置的传递情况。从简文可知,所传递的文书是皇帝下达给敦煌太守的诏书,该诏书是封装在橐中的。

不仅诏书,臣下上奏皇帝的章奏文书亦以囊橐封装。《汉书·东方朔传》提到文帝“集上书囊以为殿帷”。《东观汉记》也说汉代“旧制,上书以青布素里封书,不中式不得上”。这应当是一般的上奏文书,都用青布囊。若上书言密事,则必须用皂囊。《独断》云:“凡章表皆启封,其言秘事得皂囊盛。”《汉官仪》有同样的记载。(2)《后汉书》卷六○下《蔡邕传》李贤注、卷七三《公孙瓒传》李贤注并引《汉官仪》曰:“凡章表皆启封,其言密事得皂囊。”(北京: 中华书局,1965年,第2000、2361页)又《后汉书·蔡邕传》说,光和元年,妖异数见,灵帝特诏蔡邕密陈政事得失,要求“以皂囊封上”。汉代臣民的章奏文书在奏呈皇帝之前,一般要先由尚书启封,“言秘事”“密陈政事”的章奏既然性质属于机密,当然不能在上呈给皇帝之前由尚书启封。其必以皂囊封上的原因,显然是为了识别方便,便于和其他章奏文书区别开。边郡奏报朝廷的紧急军情文书则盛以赤白囊,《汉书·丙吉传》称边郡遇敌寇入侵时,向朝廷告急求援,由“驿骑持赤白囊”向中央报告。

官府往来文书有的也要封装以囊、橐。《北堂书钞》卷七七引《汝南先贤传》云:“汝南令有记书囊,表里六尺。”即是一证。出土简牍也提供了不少相关材料。例如:

(2) 南书一封,居延丞印,橐一,诣橐他候官。

(《居延汉简释文合校》214·86A)

(《居延新简》EPT49∶29)

(4) 东第一封橐一,驿马行。西界封书张史印,十二月廿七日甲子,昼漏上水十五刻起,徒商名。永初元年十二月廿七日,夜参下餔分尽时,县(悬)泉驿徒吾就付万年驿。

(《敦煌悬泉汉简释粹》ⅥF13C②∶10A)

(5) 入西皂布纬书一封,大司徒印章,诣府。纬完,赐……从事宋掾一封,封破,诣府。

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅱ0114②∶89)

(6) 入东军书一封。皂缯纬,完,平望候上王路四门。始建国二年九月戊子,日蚤(早)食时,万年亭驿骑张同受临泉亭长阳。

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅱ0115①∶59A)

(7) 出绿纬书一封,西域都护上,诣行在所公车司马以闻,绿纬孤与缊检皆完,纬长丈一尺。元始五年三月丁卯日入时,遮要马医王竟、奴铁柱付县(悬)泉佐马赏。

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅱ0114②∶206)

(8) 入西皂布纬书二封,大司徒□□□□□□□。蒲封□□□□□□□□□□……纬破。一护羌校尉□□□□□□。

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅱ0114②∶275)

(9) 入东绿纬书一封,敦煌长上诣公车。元始五年二月甲子旦平旦受遮要奴铁柱,即时使御羌行。

(《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅱ0114②∶165)

以上数简皆属于邮驿机构的文书传递记录,所传递的文书有章奏文书,如简(6)所记录的“军书”一封,是敦煌中部都尉属下的平望候上奏“王路四门”的章奏文书。据《汉书·王莽传》,始建国元年,改汉之公车司马曰王路四门,知此简属于王莽统治时期。简(7)提到的即是西域都护上奏皇帝的文书,要求“诣行在所公车司马以闻”;简(9)云“上诣公车”,所说的是敦煌长上奏皇帝的文书。

有官府往来文书,如简(2)所说的为居延丞给橐他候官的文书,简(3)所说的是移送大将军的文书,简(5)提到的当为大司徒下达给敦煌太守府的文书,等等。

此八枚简都提到文书的封装形式,有橐、皂布纬、皂缯纬、绿纬等。“纬”,读为“帏”。《说文》巾部:“帏,囊也。从巾,韦声。”《集韵》微韵:“帏,囊也。”《文选》卷三二屈平《离骚经》:“苏粪壤以充帏兮。”李善注:“帏谓之幐。幐,香囊也。”知简文所说的“纬”即为书囊。(3)马怡: 《皂囊与汉简所见皂纬书》,《文史》2004年第4辑。

关于囊、橐的形制与封缄方法,王国维认为,书囊之形“当略如今之捎马袋,故两头有物则可担,其小者可带,亦与幐之制合也”。(4)王国维: 《简牍检署考》,《云窗丛刻》,罗振玉辑,仿古香斋本于日本京都影印本。王献唐认为“略如后世信筒,左右裹叠,中间为缝,入牍之后,折其上下两端,覆于缝上,中加以检,适压囊之两端、中缝。检有绳道,约绳束之;亦有印槽,以印泥封署。如此则中缝、两端为检所压,外人无从启拆,启则绳、泥变动矣”。(5)王献唐: 《临淄封泥文字叙目》,济南: 山东省立图书馆,1936年。劳榦认为,书囊长方形,“上下有底,缝在正中,及二端对折,缝藏于内不可见,施检之处即在囊外”。(6)劳榦: 《居延汉简考释之部·居延汉简考证》,台北:“中研院”历史语言研究所专刊之四十,1960年,第2页。

悬泉简有一条云:“绿纬,綖满署,皆完,纬两端各长二尺。”(7)该简编号为0112②∶79,见胡平生、张德芳: 《敦煌悬泉汉简释粹》第一○七号简注引,上海: 上海古籍出版社,2001年,第89页。该条简文的标点,马怡《皂囊与汉简所见皂纬书》一文征引时有修改,今据马怡文所引。马怡据此简以及上引简(6)等,认为汉代的书囊两端有长带,便于背负和绑缚。“綖”为“线”的异体字,见《集韵》线韵。简文中的“綖”,指将装盛文书的书囊与木检捆扎在一起并加封的系绳。用“绿纬”来装盛文书可能是表示文书的某种等级,或与其重要性或机密度有关。(8)马怡: 《皂囊与汉简所见皂纬书》,《文史》2004年第4辑。所言甚是。

结合简牍与史书所说的这些情况,可以知道当时封装文书所用的囊、橐样式很多。首先,就用料的质地而言,有布、缯。其次,颜色有青、皂、绿、赤、白。书囊颜色的不同,是表示所装盛文书的重要性、紧急程度不同。

囊橐用绢帛、厚缯、布等纺织品制作,这些材料埋藏于地下,早已腐烂,加上简册的自然扰动,很容易破碎,难以完好地保留下来。目前,仅在个别出土官文书简牍上发现了此类丝织物的残留。例如2016年5月至2017年11月,青岛市文物保护考古研究所联合黄岛区博物馆,对土山屯墓群部分区域进行了发掘,其中,在编号M147西汉墓葬中,墓主左腿部有一件竹笥,内有书写有上计文书和名谒等内容的木牍,部分木牍包裹着一层丝织品。(9)青岛市文物保护考古研究所、黄岛区博物馆: 《山东青岛土山屯墓群四号封土与墓葬的发掘》,《考古学报》2019年第3期。以秦汉官文书常放置于囊橐的习惯推断,此类丝织品很有可能是盛放文书的囊橐残存。

笥(竹笥、苇笥、漆笥)

笥是用竹篾编织的方形或长方形箱子。《后汉书·张宗传》李贤注:“笥以竹为之。郑玄注《礼记》云:‘圆曰箪,方曰笥。’”

笥又称箧。《说文》:“匧,藏也。从匚,夹声。箧,匧或从竹。”《说文句读》:“匧,一曰笥也。”因其多以竹篾编织,故字从竹。《庄子》:“将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备,则必摄缄、縢,固扃、鐍,此世俗之所谓知也。”成玄英疏:“箧,箱也。”《广韵》:“箧,箱箧也。”这说明,箧作为一种竹编的箱子,在中国古代很早就得到普遍使用,可以用来盛放各种大小适宜的物品,也被官府用作存放文书的装具。

汉代用笥(箧)放置文书,见于史书记载,例如:

《汉书·贾谊传》:“俗吏之所务,在于刀笔筐箧。”颜师古注:“刀所以削书札。筐箧所以盛书。”

《汉书·张安世传》:“安世字子孺,少以父任为郎。用善书给事尚书,精力于职,休沐未尝出。上行幸河东,尝亡书三箧,诏问莫能知,唯安世识之,具作其事。后购求得书,以相校无所遗失。上奇其材,擢为尚书令,迁光禄大夫。”

《后汉书·刘盆子传》:“(赤眉军樊)崇等欲立帝,求军中景王后者,得七十余人,唯盆子与茂及前西安侯刘孝最为近属。崇等议曰:‘闻古天子将兵称上将军。’乃书札为符曰‘上将军’,又以两空札置笥中,遂于郑北设坛场,祠城阳景王。诸三老、从事皆大会陛下,列盆子等三人居中立,以年次探札。盆子最幼,后探得符,诸将乃皆称臣拜。”

《后汉书·张宗传》:“邓禹西征,定河东,宗诣禹自归。禹闻宗素多权谋,乃表为偏将军。禹军到栒邑,赤眉大众且至,禹以栒邑不足守,欲引师进就坚城,而众人多畏贼追,惮为后拒。禹乃书诸将名于竹简,署其前后,乱著笥中,令各探之。宗独不肯探,曰:‘死生有命,张宗岂辞难就逸乎!’……遂留为后拒。”

《风俗通义·怪神》“世间多有亡人魄持其家语声气,所说良是”条:“又买李幼一头牛,本券在书箧中。”

按,这五条材料说的箧笥都是用来存放文书的。《贾谊传》所谓“俗吏之所务,在于刀笔筐箧”者,笔用于书写,刀即削刀,用来削去简牍上面的书写错误。笔和削刀是当时官府小吏的标配,所以被称为刀笔吏。筐箧则是小吏在官府办理公务时的另一件标配,用来存放待处理和刚处理完毕的文书。《张安世传》之“亡书三箧”,应该是汉武帝巡幸途中携带的装盛于箧笥之中等待批阅或已经批阅的章奏文书。《风俗通义》记载说把买牛券存放于书箧中,券是文书的一种,这也是以笥为文书装具的证明。《后汉书·刘盆子传》《张宗传》两条材料所描述的事件情形皆与今之抓阄或抽签相同,即在无法确定承担某职位或某重任的人选时,将某职位或某符号书写于简札,令相关人员伸手探取,中者为人选。简札置于笥内,应该是沿袭当时将文书放置于笥内的习惯。

出土简牍中有关笥的记载也不少,但所记载的各类箧笥大多数是用于存放食品、衣物以及其他日常用品,(10)例如湖北江陵凤凰山9号、10号、167号汉墓,江苏邗江胡场5号汉墓,江苏扬州平山养殖场汉墓,湖南长沙马王堆1号汉墓等墓葬出土的遣册或木楬上题署的木笥或竹笥,基本都是放置随葬的食品、果蔬、衣物和日常用品的。居延、敦煌等边塞出土屯戍文书记录的笥,也往往和炊帚、杯、樽、盘、羊脯、狗肴、肉脩、肠等并列,无疑也是用来放置日常衣食类生活用品的容器。但也有个别的材料显示是用于放置官文书。如张家山汉简《奏谳书》一八,该奏谳书原有篇题作“南郡卒史盖庐、挚田叚(假)、卒史瞗复攸等狱簿”,是秦始皇二十七年的一件狱案,里面提到“御史书以廿七年二月壬辰到南郡守府,即下,甲午到盖庐等治所”,又说“御史下书别居它笥”。下达给南郡郡守并转下给卒史盖庐的御史书,是要求覆审该案的一份文书。奏谳书还提到与案情有关的两份新黔首名籍,这些新黔首是被征发前往镇压苍梧利乡反叛的,两次镇压都失败,被征发的新黔首不战而退,逃入山中。现在需要确认这些退逃的新黔首名单,但这两次征发的新黔首名单和第三次的名单“居一笥中者,不署前后发,毋章,杂不智(知)”,即全都放在同一个竹笥内,混在一起分不清,而当时的经手人逃往在外,无法确认到底应该抓捕哪些人。该案件里提到的两组文书,一组是御史下达的文书,一组是征发的新黔首名籍,这些文书都放置在竹笥内,这是秦汉时期以笥放置官文书的确切史料。

西北屯戍简牍中也有这方面的记载,如:

札五通,凡九通,以箧封,遣鄣卒杜霸持诣□

(《居延汉简释文合校》3·25)

狗三枚大小 故黑墨小杯九 书箧一

故大杯五缺故 写娄一封

完

(《居延汉简释文合校》89·13B)

党私使丹持计箧财用助谭,送到邑中,往来三日。

(《居延新简》EPT20∶14)

(《肩水金关汉简〔贰〕》73EJT24∶322)

以上四枚简,都出土于汉代居延边塞遗址,前三枚出土于甲渠候官遗址,后一枚出土于肩水金关遗址。简3·25明确记载甲渠候官以箧封缄九份文书,派鄣卒杜霸亲手送达某地;多份文书封缄在一起,由一人传递,目的地很有可能是居延都尉府。简89·13正背两面都书写文字,是一份物品清单,大部分是杯盘一类,但也有“大苇箧一”“书箧一”,大苇箧未知是否用于放置文书,书箧则无疑是放置文书的装具。简EPT20∶14“计箧”应该是盛放上计簿籍文书的装具。最后一简记录了“笥一合”,同时记录了“素案一”,应该同属于官府处理文书所需要的办公家具和用品,其中的笥应是放置待处理或待发送的文书。

以上这些笥应该都是以竹篾编织的竹笥。汉代还使用一种苇笥放置官文书。晋司马彪《续汉书·五行志一》记载:

灵帝建宁中,京都长者皆以苇方笥为妆具,下士尽然。时有识者窃言: 苇方笥,郡国谳箧也;今珍用之,此天下人皆当有罪谳于理官也。到光和三年癸丑赦令诏书,吏民依党禁锢者赦除之,有不见文,他以类比疑者谳。于是诸有党郡皆谳廷尉,人名悉入方笥中。(11)《续汉书·五行志一》,见《后汉书》,第3271—3272页。这条记载又见于应劭撰,王利器校注: 《风俗通义校注》,北京: 中华书局,1981年,第568页。

这个记载表明,汉代郡国向朝廷呈送奏谳书时,通常将奏谳书装盛在芦苇篾编织的方笥之中,而且似乎这种方笥就是专用来存放奏谳书,大概取其治恶之意。汉人的信仰世界里,芦苇拧成的绳索可以用来捉鬼、束缚恶鬼。(12)《风俗通义》卷八《祀典》“桃梗 苇茭 画虎”条:“谨按: 《黄帝书》:‘上古之时,有荼与郁垒昆弟二人,性能执鬼,度朔山上立桃树下,简阅百鬼,无道理,妄为人祸害,荼与郁垒缚以苇索,执以食虎。’于是县官常以腊除夕,饰桃人,垂苇茭,画虎于门,皆追效于前事,冀以卫凶也。”见应劭撰,王利器校注: 《风俗通义校注》,第367页。苇笥大约也被认为有制服犯罪的预想功能。

苇笥的使用亦见于居延边塞文书:

(《居延汉简释文合校》521·34)

(《居延新简》EPT59∶284)

简521·34出土于A8破城子,为甲渠候官治所。简EPT59∶284出土于A35大湾,为肩水都尉治所。这两枚简所提到的苇笥,具体用途为何,简文残缺,不甚清楚。其用于放置文书特别是爰书一类司法文书的可能性比较大。

笥除了以竹、木、苇之类的篾条编织外,也有木笥。湖北云梦大坟头1号汉墓木牍上记载随葬品内有“木笥二”“竹笥大二”,(13)李均明、何双全编: 《散见简牍合辑》,北京: 文物出版社,1990年,第53—54页。其中的木笥应是用木板加工而成的笥。这种笥未经髹漆,较为简单。髹漆的木笥为漆笥。漆木笥放置官文书未见于史书记载,但在考古发现的官文书装具中有这种漆木笥。

考古发现的先秦秦汉时期文物中,有竹笥之类的器物,马王堆汉墓中曾出土过盛放食品和服饰的竹笥和存放帛书的漆奁(漆笥)。但存放简牍官文书的竹笥、漆笥则少有完整出土的。目前只有如下数例相关发现:

1. 湖南龙山里耶战国至秦古井出土竹篾编织器

里耶古井出土的简牍属秦时县一级政府的部分档案,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资(含罚没财产)登记和转运、里程书等。与文书档案同时出土的还有各类废弃物,其中包含竹木屑和竹篾编织器(图1)。(14)湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物处、龙山县文物管理所: 《湖南龙山里耶战国——秦代古城一号井发掘简报》,《文物》2003年第1期。竹木屑很可能是加工竹简木牍过程中所产生,竹篾编织器不知道是不是曾被用作文书处理过程中放置文书的竹笥。

图1 里耶城址塘2出土的竹编(15)湖南省文物考古研究所编著: 《里耶发掘报告》,长沙: 岳麓书社,2006年,彩版六十一。

2. 湖北江陵凤凰山十号汉墓竹笥

1973年,在湖北省江陵纪南城凤凰山发掘了三座汉墓,共出土竹简428枚,木牍9枚。其中10号墓是西汉文帝至景帝时期的墓葬,该墓边箱的一件竹笥内出土木尺1把、石砚1件、木牍6方、竹简170多枚。竹笥长方形,由上盖和底箱合成,用细竹片编成“人”字形纹两层,周边夹厚竹片加固。竹笥出土时已变形。简牍内容主要是乡里行政机构的文书,涉及算赋、田租、贷种、刍藁等方面,还有一些是随葬器物的清单和租佃契约等。(16)长江流域第二期文物考古工作人员训练班: 《湖北江陵凤凰山西汉墓发掘简报》,《文物》1974年第6期;湖北省文物考古研究所编: 《江陵凤凰山西汉简牍》,北京: 中华书局 ,2012年,第89页。该竹笥显然是墓主生前常用来放置乡里赋役租税等官府簿籍文书以及书写文书的笔墨砚等用品的装具。

3. 青岛土山屯西汉墓竹笥

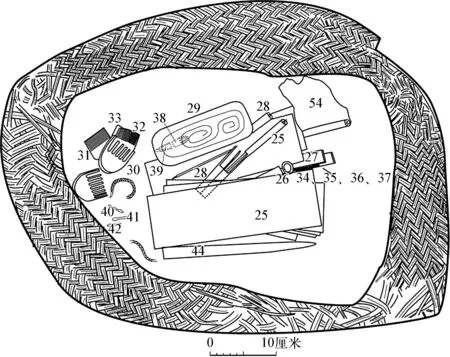

青岛土山屯M147西汉墓出土的木牍中,两枚为空白木牍(M147∶25-2、M147∶25-5),两枚为“名谒”(M147∶25-3、M147∶25-4),另有六枚为“上计”文书性质的文书牍。这些木牍和书刀、双管毛笔、板研盒、砚刷等书写用具一起,都放置于一件竹笥内,竹笥呈长方扁箱状,用宽0.5厘米左右的竹条或苇条以“人”字形编法编成(图2、3)。长约50厘米,宽约20厘米,高约20厘米。(17)青岛市文物保护考古研究所、黄岛区博物馆: 《山东青岛土山屯墓群四号封土与墓葬的发掘》,《考古学报》2019年第3期。该竹(苇)笥显然也是墓主生前常用来放置官府簿籍文书以及笔墨砚等用品的装具。

图2 青岛土山屯西汉墓M147竹笥出土时的状态(18)青岛市考古研究所: 《青岛土山屯墓群考古发掘获重要新发现——发现祭台、“人”字形椁顶等重要遗迹,出土温明、玉席和遣册、公文木牍等珍贵文物》,《中国文物报》2017年12月22日。

M147出土竹笥(M147∶7)25. 木牍 26. 环首铁书刀 27. 木条 28. 双管毛笔 29. 板研 30、43. 木梳 31—33. 木篦34—37. 角质发簪 38. 漆刷 39. 三角状木器 40—42. 角器 44. 尖状木器 54. 漆纱织物图3 青岛土山屯西汉墓M147竹笥及木牍、笔砚出土时的状态(线图)(19)青岛市文物保护考古研究所、黄岛区博物馆: 《山东青岛土山屯墓群四号封土与墓葬的发掘》,《考古学报》2019年第3期。

4. 江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土存放官文书的漆木笥、竹笥

2015年7月,江西南昌西汉海昏侯刘贺墓主椁室的文书档案库出土了5200余枚简牍(包含残断简牍)。根据初步报道:

简牍原放置在四个漆笥中,漆笥大部分已腐朽,底部以织物承托,出土时仍可见部分织物与竹编织物的残片。竹简放置在三个漆笥内,最小的存简一组,200余枚,最大的存简三组,4000余枚,其余1000余枚放置于另一漆笥中。竹简各卷之间杂有部分木牍。公文奏牍被单独放在一个漆笥内。……经初步判断,竹简基本属于古代书籍,另有 500余枚竹简与昌邑王国、海昏侯国的行政事务和礼仪等有关。木牍 60余件,内容除书籍外,另有公文书。(20)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍》,《文物》2018年第11期。

图4 西汉海昏侯刘贺墓出土竹简及漆笥残片(21)江西省文物考古研究所、首都博物馆编: 《五色炫曜: 南昌汉代海昏侯国考古成果》,南昌: 江西人民出版社,2016年,第184页。

图5 西汉海昏侯刘贺墓出土竹简及漆笥残片(22)江西省文物考古研究所、首都博物馆编: 《五色炫曜: 南昌汉代海昏侯国考古成果》,第185页。

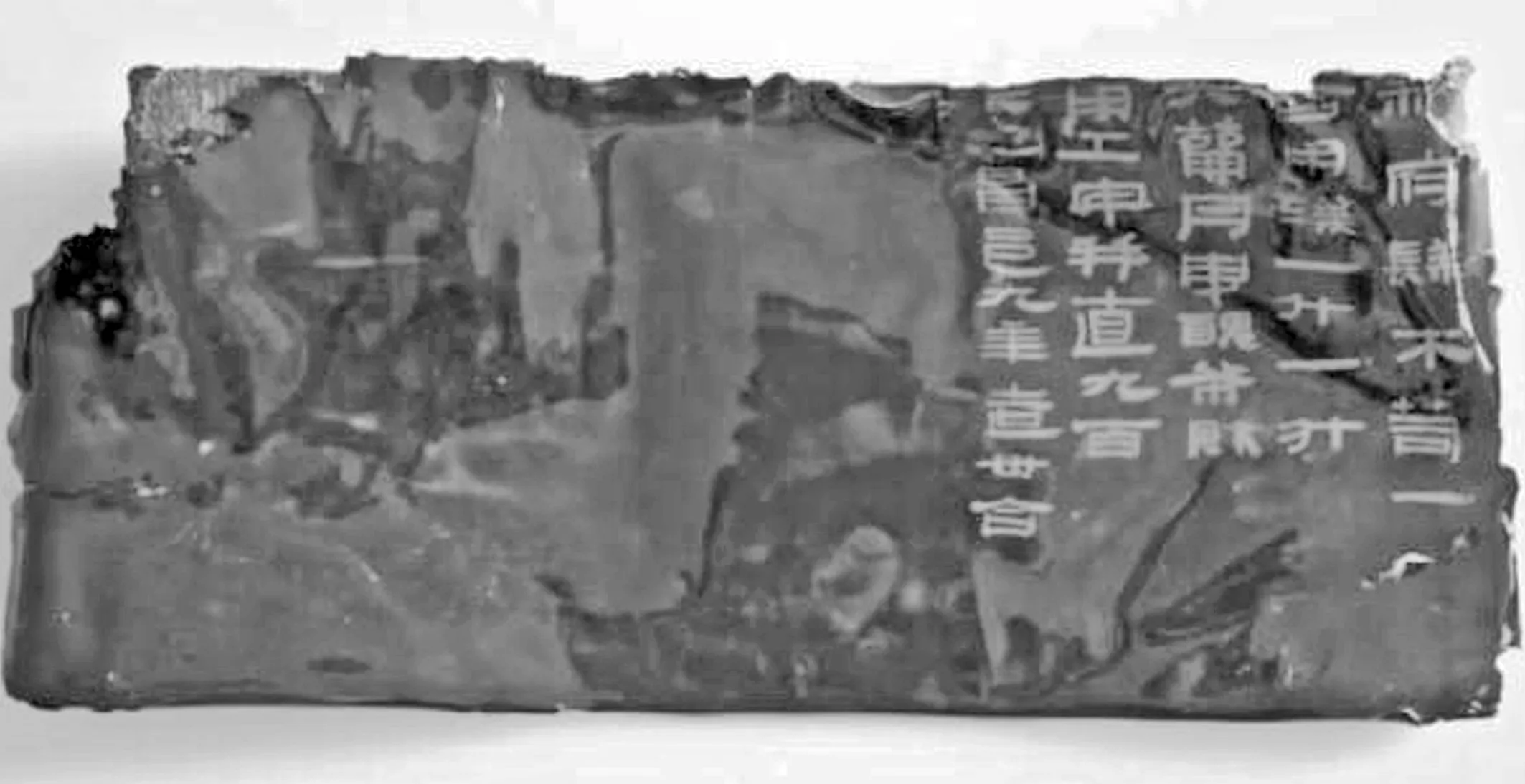

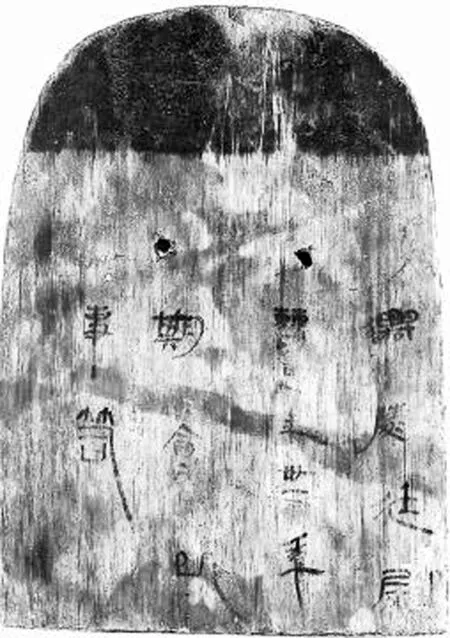

图6 西汉海昏侯刘贺墓出土存放竹简的漆笥残块(23)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,图九“漆盒残块”。

图7 西汉海昏侯刘贺墓出土昌邑九年漆笥残块(24)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,图九“漆盒残块”。

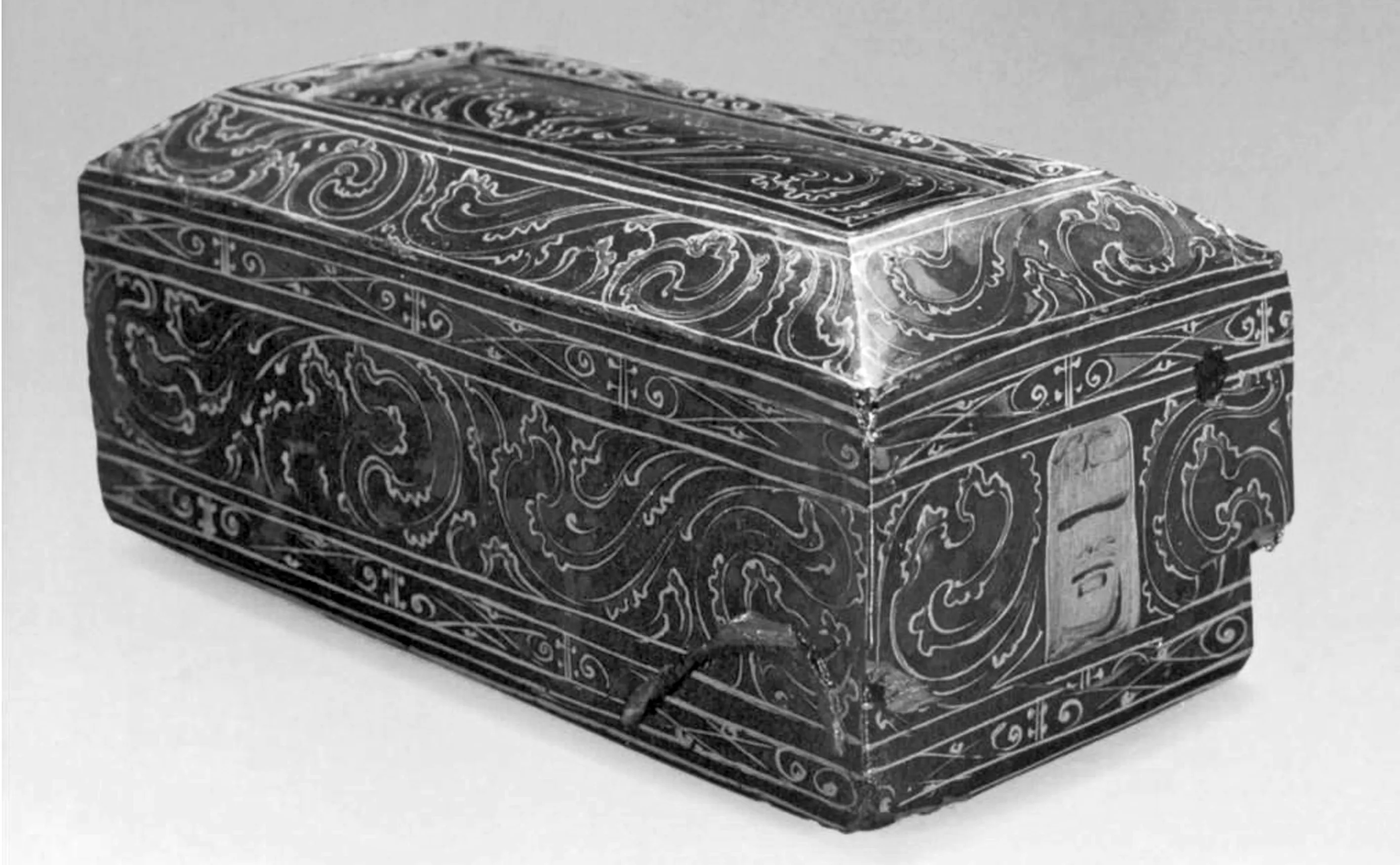

图8 江苏扬州西湖乡胡场一号汉墓“鲍一笥”漆笥(25)转引自夏华清、管理: 《海昏侯墓出土木笥浅议》,《第二届出土木漆器保护国际学术研讨会论文集》。

根据发掘报告披露的信息,海昏侯墓出土的官文书竹简和木牍都放置在漆笥内。汉代,漆器比较昂贵,主要在贵族阶层流行。海昏侯墓放置文书简牍的漆笥大多朽坏,从残存的块状漆皮看,这些存放书籍简册的漆笥都是表髹黑漆,里髹红漆,和汉代外黑内红的髹漆风格一致(参见图4—6)。另外,目前有关海昏侯墓的发掘或室内清理简报,对出土漆笥或漆笥残块所使用名称不一致,或称漆箱,(26)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期。或称漆盒,(27)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,第23页,图九标注。或称漆笥(漆木笥)。(28)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍》,《文物》2018年第11期;夏华清、管理: 《海昏侯墓出土木笥浅议》,《第二届出土木漆器保护国际学术研讨会论文集》,《江汉考古》2019年增刊。同出的其他漆笥残片外表上用朱漆书写有“私府髹木笥一合,用漆一斗一升六籥,丹臾、丑布、财用、工牢,并直九百六十一。昌邑九年造,卅合”,共五行三十七字(参见图7)。依据漆书可知,“昌邑九年”制造的此类装具称髹漆木笥。如前文所说,笥的本义指竹篾编制的器物,西汉漆器流行,类似于竹笥的漆器也以笥为名,称漆笥或漆木笥。(29)夏华清、管理: 《海昏侯墓出土木笥浅议》,《第二届出土木漆器保护国际学术研讨会论文集》。这些漆笥的形状应该与马王堆漆奁相差不大,长方形,盝顶,汉代的漆木笥大多呈现此种形制(参见图8)。只不过,海昏侯墓出土漆笥是存放大量简册的,不会像马王堆漆奁那样将内部空间分隔为多个格子。

另据发掘报告,存放简牍文书的漆笥“底部以织物承托,出土时仍可见部分织物与竹编织物的残片”,说明漆笥外部原来以丝织物包裹,并放置于竹笥之内(参图9、10)。也就是说,海昏侯墓的文书简牍不是直接放置在竹笥内,而是先放置在精美的漆笥内,再用丝织品包裹漆笥,然后再放置在竹笥内,层层保护,一则说明墓主及其家人对这些从昌邑国时期保存下来的文书的爱护和重视,二则说明海昏侯府条件优渥,能够同时采用多种装具层层加强保护。

图9 西汉海昏侯刘贺墓出土存放竹简的竹笥遗存(30)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,图七“竹笥”。

图10 西汉海昏侯刘贺墓出土存放竹简的竹笥遗存(31)江西省文物考古研究院等: 《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,图八“竹笥”。

汉代官府使用囊、竹笥、漆笥存放或密封文书,在画像石中有形象而直观的反映。山东沂南汉墓前室东、西、南三壁横额上雕刻了一幅场面宏大的图像,里面有车马,很多人跪拜于地上,发掘者命名为“祭祀图”,至今沿用未改,被当作汉代葬礼吊唁场面。扬之水先生细审图像,发现这是一幅画面连续的上计图,虽中间有分隔,而内容连绵相属。画面以官府建筑为中心,所有人物于左右两侧分布,表现上计吏在司徒府庭院内面朝司徒跪拜上计的场面。门两边对设几案,上置卷起的上计文书。尚未轮到上呈计簿的郡国上计吏仍依次跪拜在庭院中,各自的身后或左右摆放着箧笥和囊,囊和箧笥均加以封检(参图11—13)。箧

图11 沂南汉墓前室西壁横额画像 中的上计竹笥、漆笥(32)蒋英炬主编: 《中国画像石全集》第1卷《山东汉画像石》,济南: 山东美术出版社,2000年,第137页。

图13 沂南汉墓前室南壁横额画像中的上计竹笥、漆笥、囊(34)蒋英炬主编: 《中国画像石全集》第1卷《山东汉画像石》,第139页。

笥内放置计簿,称计箧(笥)。囊应为密封上奏文书的书囊。(35)扬之水: 《沂南画像石墓所见汉故事考证》,《故宫博物院院刊》2004年第6期。扬之水的这一发现很正确,很有价值,确认并增加了一幅反映汉代上计场景的重要图像。沂南汉墓画像中的箧笥明显分两种,应为竹笥、漆笥(或木笥)。这和文献中对于囊、竹笥、漆笥放置文书的记载相吻合,也和考古发现的囊或竹笥、漆笥残片可以相互印证。

上计类簿籍文书放置于笥,这在里耶秦简中有不少材料可以证明:

1. 卅四年

迁陵课

笥 8-906

2. 卅五年当计

券出入笥

具此中(正) 8-1200

3. 仓曹

廿九年

当计出入

券 甲

笥 8-1201

4. 廷金布

□治笥 8-1776

5. ……

九月群往来

书已事仓曹

□笥 8-1777(36)以上五枚签牌,皆见湖南省文物考古研究所编著: 《里耶秦简(壹)》,北京: 文物出版社,2012年。

6. 元年少

内金钱

日治笥 9-27

7. 卅四年十月以

尽四月事曹

已事笥 9-981

8. 卅三年十月

以尽五月吏

曹以事

笥 9-1132

11. 廿七年已事

笥 (正)

…… (背) 9-1879

12. 都乡

笥 9-2312

13. 迁陵廷尉

曹卅一年卅二年

期会已事笥 9-2313(37)以上八枚签牌,皆见湖南省文物考古研究所编著: 《里耶秦简(贰)》,北京: 文物出版社,2017年。

图14 里耶秦简9-2313(签牌)(38)湖南省文物考古研究所编著: 《里耶秦简(贰)》,图版第250页。

上面这13条秦简资料,均书写在签牌上,时间从秦始皇二十七年到秦二世元年。这些材料一致表明,秦迁陵县廷接收和处理过的各类文书簿籍,都存放在竹笥中,或按月存放于一笥,或数月存放于一笥,或一年为一笥,或两年为一笥,并无一定之规。之所以如此,当与各类文书簿籍的数量有关,数量多者,自然一月一笥,数量少者则数月乃至一年两年为一笥。简8-1201“甲笥”二字说明,同类文书如果较多,一笥不足以容纳,则备多个竹笥,按照甲乙丙丁编号。此类文书大多已经处理过,分门别类存放于竹笥,反映了官府机构的文书档案保管制度。保存文书档案,目的是为了在事后需要之时可以回查,可以核对。各笥皆系挂签牌,上书相应的年月和类别,正是为了方便保管和查找。(39)已公布的里耶秦简中关于笥的材料当然不止这些,其他材料记载的笥或者确认是用来装盛其他物品,或者无法确认与文书簿籍有关,此处均不予征引。里耶古井出土简牍的年代都是秦,早于汉代。晚于汉代的长沙走马楼三国吴简中也有相同的材料,根据考古报告,在一期地层出土一枚封检,上面墨书“长沙安成(城)录簿笥”,(40)《长沙走马楼二十二号井发掘报告》,见走马楼简牍整理组编著: 《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》,北京: 文物出版社,1999年,上册第44页。本条材料承崔启龙博士惠示,特此致谢!这说明该封检原来是用于封缄安城县向长沙郡呈送上计账簿的竹笥。也就是说,安城县向长沙郡呈送的上计簿籍,是放置于竹笥内并封起来的,这和秦汉时期一脉相承。

秦汉时期,发生殴打或斗杀等刑事案件后,处理案件的官吏需要按照一定程序对受害者伤势作详细记录,这种记录文书称“爰书”。根据最新考古发现,除了爰书外,当时还用木俑来标注受害者相应部位的伤情,作为给伤人者量刑的重要依据,比爰书更为直观。长沙五一广场1号窖内出土1件东汉木俑,材质为杉木,保存较好。木俑身上有几处墨迹: 后脑勺左侧为“□誧豫人”,左耳部、左耳部右上、右肩胛骨、尾椎、左臀、左髀外侧均为“创一所”三字,凡六处。这类木俑是首次发现。根据同出的东汉简牍记载,该件木俑应即简牍中所说的“象人”(或作“像人”“豫人”),是标注受害者创伤位置和程度的木俑(如J1③∶218)。处理案件的官吏向上呈报记录检验结果的爰书时,连同标示受伤身体部位的“象人”一并上报。(41)黄朴华、罗小华: 《长沙五一广场东汉简牍中的“象人”》,《出土文献》2020年第4期。据长沙五一广场东汉简牍,在此类奏呈文书中通常有“象人、爰书一椟”或“爰书、象人一读”之类的话,例如:

延平元年十月乙巳朔八日壬子,兼狱史封、行丞事永叩头死罪敢言之。

谨移案诊男子刘郎大奴官为亭长董种所格杀爰书、象人一读

(一二三 木两行2010CWJ1①∶110)(42)长沙市文物考古研究所等: 《长沙五一广场东汉简牍(壹)》,上海: 中西书局,2018年。

敢言之,谨移象人、爰书一椟,章敢言之。

(九二九 木两行2010CWJ1③∶ 264-83(43)长沙市文物考古研究所等: 《长沙五一广场东汉简牍(叁)》,上海: 中西书局,2019年。)

象人、爰书一椟,敢言之

(一○九八 木两行2010CWJ1③∶ 264-252 A面)

延平元年九月乙亥朔卅日甲辰兼行丞事弘兼狱史良叩头死罪谨移象人、爰书一椟,敢言之

(一八五四+三○八五+一○九八 木两行 2010CWJ1③∶

266-186+ 284-213+264-252 A面)(44)长沙市文物考古研究所等: 《长沙五一广场东汉简牍(伍)》,上海: 中西书局,2021年。

“象人、爰书一椟”“爰书、象人一读”的“椟”或“读”,整理者认为即“牍”字,“所谓‘爰书一牍’,就是指受害者伤势被详细记录在一枚木牍上。与‘爰书一牍’一同上报的‘象人’则是验伤报告的一种图像表达。简一二三中的‘爰书、象人一读’,当为‘象人、爰书一椟’之讹”。(45)黄朴华、罗小华: 《长沙五一广场东汉简牍中的“象人”》,《出土文献》2020年第4期。这种解释似乎并不很恰当。迄今为止正式公布的五一广场东汉简牍中记录伤情的爰书不止一例,皆书写在常见的两行之上,尚未见到书写于木牍者。而且,这些书写爰书的两行往往不止一枚,与书写“象人、爰书一椟”的上行文书一样,皆保存有编绳痕迹,应该是编联成册的,不存在仅一方木牍的情况。(46)例如简四三六(木两行2010CWJ1③∶202-11)即是记录亭、风、出三人因斗殴而致死,官府查验三人外伤情况的一份文书,简四三六只是该文书中的一枚,另有简四九三、简六八六也是该文书中的零简,这三枚简都是两行,不是木牍,且不止一枚,至少三枚。三枚简上面都存有编绳痕迹,显然原来是编联成册的。因此,以“牍”释“椟”或“读”于义恐有未安。实际上,这里的“椟”读如本字,指木制的函匣、匮一类的收藏装具。《说文》:“椟(櫝),匮也。从木,声。”《论语·季氏》:“龟玉毁于椟中。”何晏注引马融亦曰:“椟,匮也。”如前文所述,汉代的官府文书交给邮驿传递之前,一般要用囊橐之类的装具包裹起来。而从五一广场东汉简牍反映的情况看,上呈爰书时,还需要连同木俑(象人)一起呈上。木俑是不规则且易磕碰破裂的物件,如果采用囊橐与简册一起装盛,在递送的过程中,木俑的四肢难免被磕碰掉。长沙五一广场1号窖发现的这件木俑即已经缺少双臂,这大概也是其和废弃的简牍一起被丢弃于井窖内的原因之一。出于稳妥考虑,当时凡是需要同时呈送爰书和象人时,通常将爰书与象人一起放置于椟(木匣)内。五一广场东汉简“象人、爰书一椟”的记载,反映了当时递送文书时以木匣作为装具装盛象人和爰书的事实,丰富了对汉代官文书装具的认识。

以上综合传世文献、出土简牍的文字记载,以及考古所发现的实物,证明了秦汉时期以囊橐、竹笥、苇笥、漆木笥、椟等作为官文书装具的情况。从目前掌握的文字材料和出土实物看,秦汉官吏日常处理文书事务时,放置官文书的装具以竹笥最为普遍。之所以如此,主要因为竹笥价廉易得,方便使用。因笥多以竹篾编织,故而字从竹。当然,实际生活中,箧笥亦可以藤或灌木枝条编织,特别是无竹之地,此不待赘言者。漆笥贵重,使用者以王侯等身份高贵者为主。苇笥特别,大概多用于奏谳书的封缄和呈送。椟则主要用于爰书和象人的存放与传递。

囊橐则主要用于文书传递,将文书封缄于囊橐之内,外施以封检、封泥,传递过程中禁止打开。而沂南汉墓画像石中囊和箧笥并陈的场景说明,和囊橐一样,秦汉时期的箧笥也常用于上计文书的封缄和递送。张家山汉简《二年律令·户律》:“民宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍,谨副上县廷,皆以箧若匣匮盛,缄闭,以令若丞、官啬夫印封。”该条律文明确规定,乡里的人口和土地等各类簿籍都必须将副本上呈县廷,县廷应将此类文书以箧或匣匮存放并封缄好,用县或县丞、官啬夫的官印印封。众所周知,按照秦汉时期的上计制度,所有统计材料需层层上报。各乡上报给县道邑,各县道邑根据乡呈送的簿籍进行相关类项的统计,将统计结果编制为一份上计文书,该上计文书的副本上呈所属郡国。郡国进而把各个县道邑呈送来的材料进行汇总,最终将本郡国的各类簿籍副本上呈朝廷。在逐级上呈时,应该都使用箧或匣匮封缄、传递。本级官府保存的上计材料正本,亦当依律用箧或匣匮封缄、保管,由县令或县丞、官啬夫等印封。《二年律令》所说的箧或匣匮应该就是考古发掘所见的竹笥和漆笥。