清华简《四时》“灵星”考

刘爱敏

山东师范大学齐鲁文化研究院

2020年11月公布的清华简第十辑中有《四时》一篇,文中载有孟夏十四日“灵星发章”,季夏十日“灵星昏通”,仲冬二十日“灵星旦章”,整理者解释为:“灵星,文献又称天田星、龙星,主农事。简文对应‘织女星’。”(1)清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编: 《清华大学藏战国竹简(拾)》,上海: 中西书局,2020年,下册,第129、131、137页。本文《四时》引文均出自此书,释文采用宽式。整理者未说明其具体所指,只说简文对应织女星,这一观点有待商榷。灵星在古代的生产、生活和宗教祭祀中占有重要地位,但其在不同时期所指星宿不同,祭祀时间和祭祀目的亦不同。现有的传世文献和出土文献中,灵星最早是指西周初年籍田礼上所祭祀的农祥,指大火星,祭祀目的是能示民时,指导农业生产。由于岁差的原因,到了战国时期,籍田礼所祀星宿变为房星。房星虽是人们祭祀的对象,但并未有“灵星”的称呼。秦并天下后,继承各诸侯国原有的宗教祭祀,辰星与参星并提,皆在祠官所常奉之列,辰星指的就是大火星。直到西汉高祖时诏令祭祀的灵星,沿袭的仍是周初以来用后稷配享的灵星,也即大火星。在汉武帝时期灵星所指发生变化。武帝元封三年(前108)夏,天旱,武帝下令祭灵星祈雨,祭祀的时间、目的与孟夏四月“龙见而舞雩”的雩祭混淆了,自此以后灵星就与龙星合体,所以西汉中后期的王充便认为灵星指龙星,祠之目的是祈雨。东汉时期,人们又在龙星的基础上,进一步把灵星落实为龙星左角天田星,附会出“主农事”等说法。晋唐以后沿袭了东汉灵星为天田星的说法,灵星指大火星的本义便彻底淹没在历史中。正因为灵星所指星宿不断变化,祭祀的缘由层层累积,自西汉中后期开始,人们已难知晓灵星所指、所祀何由,因此,历代不断有学者对灵星问题进行阐释和考证,如汉王充、蔡邕、应劭、张晏,唐张守节,清刘宝楠等。当代也有不少学者关注和探讨灵星问题: 有主张灵星就是大火星,祭祀缘由是示民农时,是人们制历的标准星;(2)庞朴: 《“火历”三探》,《文史哲》1984年第1期。有认为灵星为心宿中的一组小星,祈雨为主要诉求;(3)田天: 《先农与灵星——秦汉地方农神祭祀丛考》,《中国国家博物馆馆刊》2013年第8期。有主张灵星是房宿中的一组星,主谷是灵星祭祀的核心含义。(4)于洪涛: 《中国古代星辰祭祀观念源流考辨》,《农业考古》2019年第3期。众说纷纭,未有定论,因此灵星问题依然有重新探讨的必要。

一、 《四时》同时代人高子说灵星为大火星

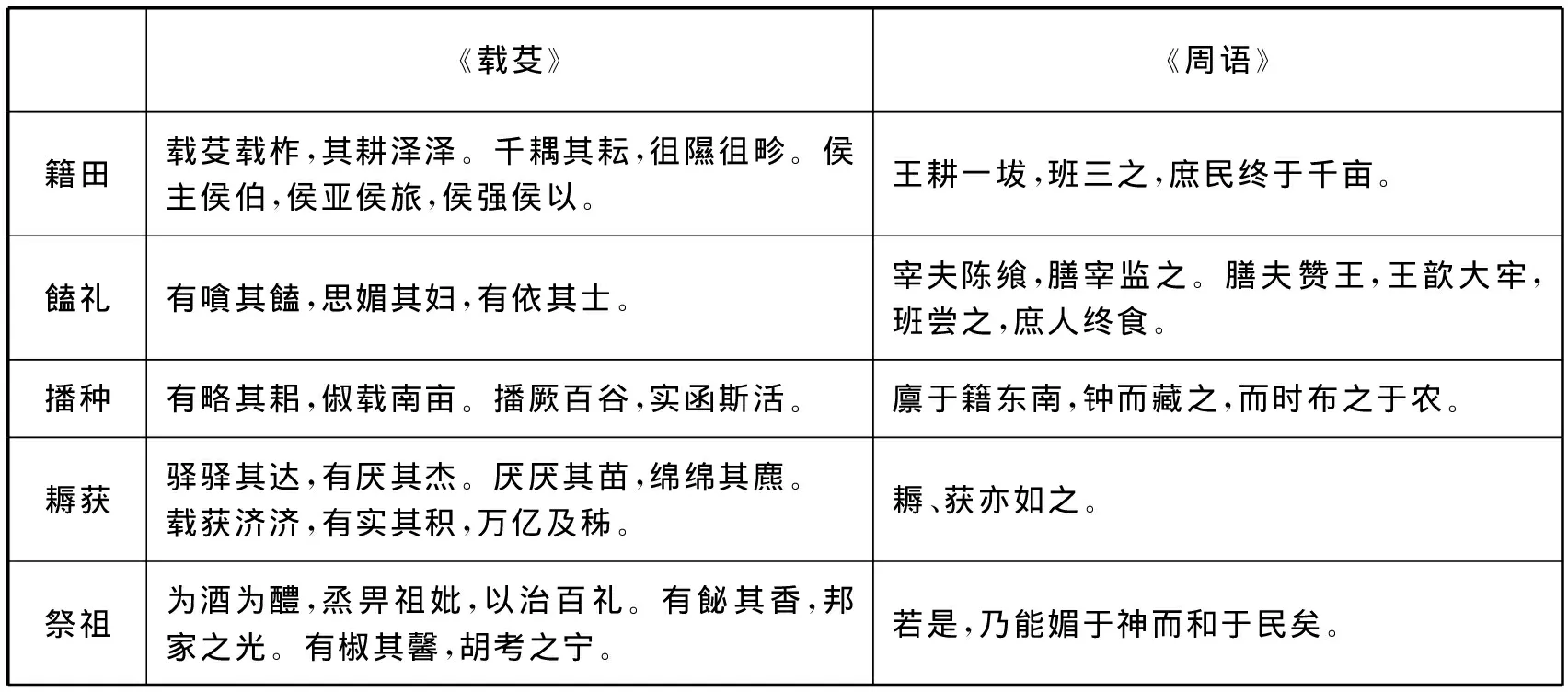

“灵星”一词最早出现于《诗经·周颂·丝衣》毛公序,曰:“《丝衣》,绎宾尸也。高子曰:‘灵星之尸也。’”(5)《毛诗正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,北京: 中华书局,1980年影印本,第603页。绎,“谓周公、成王太平之时,祭宗庙之明日,又设祭事,以寻绎昨日之祭,谓之为绎”。(6)《毛诗正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第603页。绎宾尸,是正祭之后的次日专门为答谢尸而举行的再祭。尸,是在祭祀仪式中扮演死去的祖先或天地鬼神接受祭祀者祝福的人,作用就是直观地充当人们感情寄托的载体。既然《丝衣》是周公、成王时绎宾尸时所唱的歌诗,那么排在《丝衣》前面的两首诗《载芟》《良耜》就是祭祀灵星的诗。《载芟》是籍田诗,序曰:“春籍田而祈社稷也。”(7)《毛诗正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第601页。但诗中未记祭祀灵星之事,对籍田礼记载最详细的文献是《国语·周语》,《载芟》和《周语》二者内容可互相发明。列表比较如下:

表1 《诗经·载芟》与《国语·周语》籍田礼对照表

《载芟》包含五层意思: 籍田、饁礼、播种、耨获和祭祖。《周语》也有相似内容一一对应,可看出两种文献描述的是同一件事,属同一时代,皆是周初籍田之事。既然二者所述的籍田礼是一回事,那么《载芟》序提到的灵星和祭祀情况可从《国语》中寻得端倪。《国语》载人们籍田礼上祭祀的星辰是“农祥”:

虢文公曰:“古者,太史顺时覛土,阳瘅愤盈,土气震发,农祥晨正,日月底于天庙,土乃脉发。”(8)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,上海: 上海古籍出版社,1978年,第15页。

“农祥晨正”是土乃脉发的星象标志,意思是农祥星在早晨南天正中的时候,土气震发,天气变暖,可以开始一年的耕种了。

虢文公所说的“古者”,可追溯到周初周公、成王时。自那时,太史就根据“农祥晨正”的星象来察看土气情况,从而确定耕种的时间了。据学者研究,籍田礼起源很早,甲骨文中就有商王亲自去“观黍”“受禾”,以及去田里劳作的记载,但这只是籍礼前身,还不是籍田礼,因为西周籍田礼有严格的仪式程序。(9)参见韩高年: 《周初藉田礼仪乐歌考》,《诗经研究丛刊》第9辑,北京: 学苑出版社,2005年,第12—13页。虢文公劝周宣王“修先王之绪”就是传承周公、成王以来代代相传的籍田礼。人们之所以祭祀农祥,是因为农祥晨正是土气震发的标志,土气震发九天之后,才能举行籍田礼,从而宣告一年的耕作开始。所以说,“农祥晨正”正是指导人们春耕的星象依据,这是籍田礼祭祀农祥的缘由: 示民农时。祭祀农祥的仪式是“及籍”前的飨醴,“王乃淳濯飨醴,及期,郁人荐鬯,牺人荐醴,王祼鬯,飨醴乃行,百吏、庶民毕从”,(10)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,第18页。周王飨醴祭祀的是上帝、祖先和农星,《周书·作雒》可证,文中记载周公营造雒邑曰:“乃设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷,农星、先王皆与食。”(11)李昉等: 《太平御览》卷五三二《礼仪部十一》引,北京: 中华书局,1980年,第2417页。今本《逸周书·作雒解》作“乃设丘兆于南郊,以上帝,配□后稷,日月星辰,先王皆与食”,见黄怀信等撰: 《逸周书汇校集注》,上海: 上海古籍出版社,2007年,第533页。这里的农星就是农祥。那么,这个“农祥”是什么星呢?

“农祥晨正”,韦昭注曰:“农祥,房星也。晨正,谓立春之日,晨正于午也。农事之候,故曰农祥也。”(12)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,第16页。把农祥解释为房星。《国语·周语下》更明确提出“辰马农祥”一语,伶州鸠曰:“昔武王伐纣,岁在鹑火,月在天驷,日在析木之津,辰在斗柄,星在天鼋……月之所在,辰马农祥也,我太祖后稷之所经纬也。”(13)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,第138页。韦昭注“辰马农祥”曰:“房星晨正,而农事起焉,故谓之农祥。”(14)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,第140页。农祥就是房星,似乎已是定论。但唐代天文学家一行却认为是大火星,他在《七日度议》中说:“周初,先立春九日,日至营室,古历距中九十一度,是日晨初大火正中,故曰农祥晨正,日月底于天庙。”(15)惠栋辑: 《易汉学》卷二《孟长卿易下》,文渊阁《四库全书》本经部易类。一行认为,根据古历,周初立春前九日,日在营室,距离天正中为91度,这天平旦出现在南天正中的是大火星。那么,“农祥”到底是房星还是大火星呢?

1978年随县出土的曾侯乙箱盖有漆文二十字“民祀隹坊(房),日辰于维。兴岁之四(驷),所尚若陈,经天尝(常)和”,证明了房星确实是战国时期人们祭祀的农神。(16)王晖: 《从曾侯乙墓箱盖漆文的星象释作为农历岁首标志的“农祥晨正”》,《考古与文物》1994年第2期。武家璧考证这次祭祀房星之事发生在公元前433年的一次籍田礼上。(17)武家璧: 《曾侯乙墓漆箱天文图证解》,《考古学研究(五)》,北京: 科学出版社,2003年,第748页。

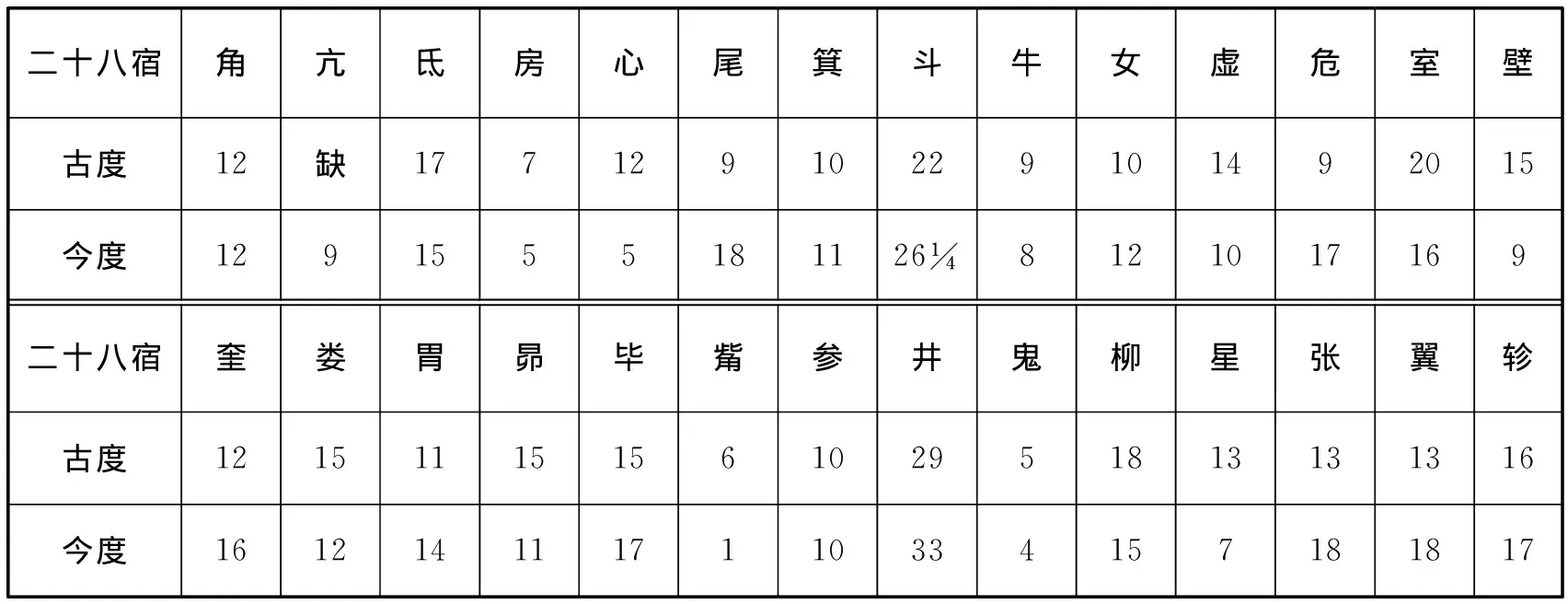

我们知道由于岁差的存在,天象的出现每71.6年晚1度。我们可以根据岁差和公元前433年所祀为房星,然后再比对古距度,推求《载芟》所祀灵星到底是何星。《载芟》创作的时间,据《先秦经学学术编年》为周成王八年,即周公摄政七年后归政成王之年(前1035)。(18)刘爱敏等: 《先秦经学学术编年》,南京: 凤凰出版社,2015年,第47—48页。从公元前1035年到公元前433年,岁差累积602年,天象便晚了约8.4度。二十八宿距度有今、古两个系统,古度见于《开元占经》(19)瞿昙悉达: 《开元占经》,北京: 九州出版社,2012年,第575—602页。引载的刘向《洪范传》。今度以《开元占经》所载石氏星宿为代表。二十八宿古今距度可列表如下:

表2 二十八宿古今距度表

如果战国时期的旦中星是房星,那么往后推延8.4度,无论按今度5度,还是古度7度算,则周初的旦中星必定不是房星,而是大火星,这证明了一行的观点是正确的。

我们搞清了《载芟》籍田礼上所祀灵星为大火星,再来看说出“灵星”一词的人高子的生活年代。《孟子》之《公孙丑下》《告子下》《尽心下》三篇皆提到高子,高子与孟子曾当面交谈过,赵岐注为齐人,孟子弟子,(20)《孟子注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第2699页。孟子曾称高子为“高叟”,年龄或比孟子大。孟子生卒年为公元前372年至前289年,高子也应在此一时间段或其前后。关于清华简的制作年代,李学勤先生说:“经过测定,这批竹简成于公元前305±30年。我们大胆猜测一下,如果这批竹简出自湖北,那么它的制成年代是在白起伐楚(公元前278年)之前。”(21)朱玲: 《“清华简”是否出自湖北?》,《楚天都市报》2009年10月25日。由此可知,高子的生活时代与清华简的制作年代大致相当,则高子所说“灵星”与清华简《四时》中“灵星”所指应该是同一星宿。我们既然证明了高子所说《载芟》籍田礼上所祀“灵星”为大火星,则清华简《四时》中的“灵星”也应是大火星。

二、 从灵星的源流看,《四时》“灵星”亦应为大火星

史前至春秋战国的很长一段时间中,大火星都是人们观象授时和安排农事的标准星。《尚书·尧典》有“日永星火,以正仲夏”;(22)《尚书正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第119页。《夏小正》有“五月初昏,大火中,种黍菽糜”,“八月,辰则伏”,“九月内火”;(23)王聘珍: 《大戴礼记解诂》,北京: 中华书局,1983年,第39、43、44页。《诗经·七月》有“七月流火,九月授衣”;(24)《毛诗正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第389页。《国语·周语中》有“火见而清风戒寒”;(25)上海师范大学古籍整理组校点: 《国语》,第68页。《左传》庄公二十九年有“火见而致用”,昭公三年有“火中,而寒暑乃退”,昭公四年有“火出而毕赋”,昭公十七年有“火出,于夏为三月,于商为四月,于周为五月”,哀公十二年有“火伏而后蛰者毕”;(26)杨伯峻: 《春秋左传注》,北京: 中华书局,1990年,第245、1233、1249、1391、1673页。《礼记·郊特牲》有“季春出火,为焚也”;(27)《礼记正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第145页。《周礼·司爟》有“季春出火,民咸从之,季秋内火,民亦如之”;(28)《周礼注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第843页。等等。这些皆是以大火星的晨昏出入来指导农时和安排生活的实证。鉴于这些显而易见的“以火纪时”的习俗,有学者曾提出中国古代确实存在过一部以大火星昏见或晨见为岁首的历法,名为“火历”。(29)庞朴: 《“火历”初探》,《社会科学战线》1978年第4期;冯时: 《殷商岁首研究》,《考古学报》1990年第1期。庞、冯二人都认为中国古代确曾存在过一部以火纪时的历法,它的滥觞约当大火处于秋分点的公元前2800年左右,即传说的所谓尧舜时代。庞朴以火星的昏见为岁首,在夏历的四月,周历的六月;冯时以火星的晨见为岁首,在儒略历的10月下旬和11月上旬之间,当中国农历节气的寒露至霜降间。

秦并六国之后,接管了各诸侯国原有的宗教祭祀,其中包括祠灵星。据《史记·封禅书》载:“及秦并天下,令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也。……而雍有日、月、参、辰、南北斗、荧惑、太白、岁星、填星、二十八宿、风伯、雨师、四海、九臣、十四臣、诸布、诸严、诸逑之属,百有余庙,西亦有数十祠。”(30)《史记》卷二八《封禅书》,北京: 中华书局,1982年,第1371—1375页。这里辰与参并提,《左传》昭公元年载:“昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也。日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰。商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参。唐人是因,以服事夏、商。”辰是商星,指的就是大火星。辰的含义有一个变化过程。辰,最初指的是大火星;后大火星和房星联称,称作“辰马”;大辰的范围进一步扩大,指房、心、尾三星,或整个苍龙宿之体,如《左传》昭公十七年有“冬,有星孛于大辰”,杜预注:“大辰,房、心、尾也。”(31)《春秋左传正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第2084页。辰又泛指所有的主时之星,《公羊传》昭公十七年曰:“大辰者何?大火也。大火为大辰,伐为大辰,北辰亦为大辰。”何休注:“大火谓心,伐谓参伐也。大火与伐,天所以示民时早晚,天下所取正,故谓之大辰。辰,时也。”(32)《春秋公羊传注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第2324页。大火、伐、北辰皆是大辰,因为皆是“天所以示民时早晚,天下所取正”的标准星,辰具有了示民时之义。“大辰”含义的演变轨迹可表述为: 心宿—房、心二宿—房、心、尾三宿—整个东方苍龙区域—所有示民时之星,反映了人们的认识范围从最亮的大火星开始逐渐扩展到整个天上星区的过程。秦实行的是夏历,《吕氏春秋·孟春》有“孟春之月,日在营室,昏参中,旦尾中”,(33)许维遹撰,梁运华整理: 《吕氏春秋集释》,北京: 中华书局,2008年,第5页。这时,尽管旦中星由战国时期的房星移到了尾星,但祠官常祀的星宿不是尾星,而是辰星,说明秦沿袭的是祠大火星,而非其他星。

西汉时期,曾有两次皇帝诏令天下祭祀灵星之事。第一次是高祖八年(前199):“其后二岁,或曰周兴而邑邰,立后稷之祠,至今血食天下。于是高祖制诏御史:‘其令郡国县立灵星祠,常以岁时祠以牛。’”(34)《史记》卷二八《封禅书》,第1380页。高祖下令继承的是周初籍田礼上祭祀的大火星,以后稷配享,对大火星的祭祀或可溯源到周兴邑邰之时。第二次是武帝元封三年(前108):“伐朝鲜。夏,旱。公孙卿曰:‘黄帝时封则天旱,干封三年。’上乃下诏曰:‘天旱,意干封乎?其令天下尊祠灵星焉。’”(35)《史记》卷二八《封禅书》,第1400页。这次祠灵星是在夏天,目的是祈雨,以缓解旱情,实际把灵星看作了龙星。《左传》有“凡祀,启蛰而郊,龙见而雩,始杀而尝,闭蛰而烝”,(36)杨伯峻: 《春秋左传注》,第107页。所以龙星历史上便与祈雨的雩礼相联系,而在灵星被释为龙星后,灵星便也具有了降雨功能。龙,指苍龙七宿角、亢、氐、房、心、尾、箕;雩,求雨之祭。“龙见,非谓七宿尽出现,角、亢两宿于黄昏出现东方,即可谓之‘龙见’,是时当夏正四月,孟夏建巳之月”。(37)杨伯峻: 《春秋左传注》,第106—107页。本来灵星是农祥,能示民时,孟春旦中,是春籍田礼时所祀对象,祠之目的是祈社稷;龙星能降雨,孟夏昏见,是雩礼时所祭对象,祭之目的是祈雨。因为汉武帝的这次“令天下尊祠灵星”,灵星的功能和祭祀的时间、礼仪、目的全变了,从此以后,灵星与龙星混为一体。

经此一变,西汉中后期的人们已不知灵星何指及因何而祀。王充《论衡·祭义》曰:“灵星之祭,祭水旱也,于礼旧名曰雩。……春雩之礼废,秋雩之礼存,故世常修灵星之祀,到今不绝。名变于旧,故世人不识;礼废不具,故儒者不知。世儒案礼,不知灵星何祀,其难晓而不识,说县官名曰明星。……明星非岁星也,乃龙星也。……春雩废,秋雩兴,故秋雩之名,自若为明星也,实曰灵星。灵星者,神也;神者,谓龙星也。”(38)黄晖: 《论衡校释》,北京: 中华书局,1990年,第1062—1063页。可知灵星有龙星、明星的说法,明星是就其亮度而言,龙星则是因其功能“灵星之祭,祭水旱也”。祠灵星的本义“示民时”被“祈谷雨”代替,灵星也就演变成了龙星。

东汉时,灵星又由龙星演变成了龙星左角天田星,张晏、应劭二人所言便代表了这种说法。《史记·封禅书》裴骃集解引张晏说:“龙星左角曰天田,则农祥也,晨见而祭。”(39)《史记》卷二八《封禅书》,第1380页。此种说法错误有二: 一是龙左角孟夏四月见于东方,是昏见而非晨见;二是农祥是晨正而祭,非晨见而祭。晨见东方,星宿高于地平线15度即可见;晨正南方,是星宿与观察者的连线与地平线成90度。星辰日行一度,从晨初见东方到晨正南天要经过75天左右。应劭《风俗通义》卷八《祀典》“灵星”条曰:“俗说: 县令问主簿:‘灵星在城东南,何法?’主簿仰答曰:‘唯灵星所以在城东南者,亦不知也。’《汉书·郊祀志》高祖五年初置灵星,祀后稷也,殴爵簸扬,田农之事也。谨按: 祀典,既以立稷,又有先农,无为灵星复祀后稷也。左中郎将贾逵说以为龙第三有天田星,灵者神也,故祀以报功。辰之神为灵星,故以壬辰日祠灵星于东南,金胜木为土相。”(40)应劭著,王利器校注: 《风俗通义校注》,北京: 中华书局,1981年,第358—359页。此段应劭引《汉书·郊祀志》文错误有三: 第一,由《史记·封禅书》《汉书·郊祀志上》可知,高祖五年应为高祖八年;第二,祠灵星的对象是灵星,而非后稷,后稷只是配祭,引文省了灵星,直接写“初置灵星,祀后稷也”,误;第三,“殴爵”应为“驱爵”,即驱雀,驱赶鸟雀。张晏、应劭二人虽都认为灵星是天田星,但对天田星的位置和祭祀目的认识不同: 张认为天田星为龙星左角,而应劭引贾逵说天田星为龙星第三星;祭祀目的方面,张晏说是农祥,应劭说是报功。应劭又增加了“壬辰日祠灵星于东南,金胜木为土相”这些干支、五行之类的内容。

西晋司马彪沿用了灵星为天田星的说法,离灵星的最初所指已渐行渐远。司马彪《续汉书·祭祀志》(后人移以补《后汉书》之阙)记载:“汉兴八年,有言周兴而邑立后稷之祀,于是高帝令天下立灵星祠。言祠后稷而谓之灵星者,以后稷又配食星也。旧说,星谓天田星也。一曰,龙左角为天田官,主谷。祀用壬辰位祠之。壬为水,辰为龙,就其类也。牲用太牢,县邑令长侍祠。舞者用童男十六人。舞者像教田,初为芟除,次耕种、芸耨、驱爵及获刈、舂簸之形,象其功也。”(41)范晔: 《后汉书·祭祀志下》,北京: 中华书局,1965年,第3204页。司马彪把《风俗通义》中的壬辰日祠灵星,变成了壬辰位祠之;又增加了灵星舞的内容;祭品由汉高祖时的“祠以牛”变为“牲用太牢”: 一牛一羊一猪。祭祀目的杂糅了主谷、祈雨、教种田多种含义。

唐代以后至清代皆沿承前人说法。《史记·封禅书》张守节正义引《汉旧仪》云:“(高祖)五年,修复周家旧祠,祀后稷于东南,为民祈农报厥功。夏则龙星见而始雩。龙星左角为天田,右角为天庭。天田为司马,教人种百谷为稷。灵者,神也。辰之神为灵星,故以壬辰日祠灵星于东南,金胜为土相也。”(42)《史记》卷二八《封禅书》,第1380页。此段“(高祖)五年”应为高祖八年。张守节把灵星对应龙星、天田星的两种说法并提,将祭祀灵星的目的祈农、报功、求雨、教人种百谷等众说杂烩在了一起,并未作考辨。清代刘宝楠《愈愚录》曰:“灵星,即龙星角、亢也,故又曰角星;龙属为大火,故又曰火星;辰为农祥,故又曰农祥;又曰天田星;星色赤,又曰赤星;灵通作零,又曰零星。”(43)刘宝楠: 《愈愚录》卷二,刘台拱、刘宝楠: 《宝应刘氏集》,扬州: 广陵书社,2006年,第425—427页。刘氏列出了灵星的六种说法: 角星、大火星、农祥、天田星、赤星、零星。其实六种说法实际所指就是两星: 大火星和天田星,并未超出旧有说法。

综上所述,灵星主要有大火星、龙星和天田星三种说法,其发展演变过程可概括为: 大火星—龙星—天田星,祠祀缘由分别是农祥—祈雨—主谷。“农祥”,即农事之候,祈农、报功是祠灵星最初的缘由;祭水旱则是因灵星被混淆为龙星后而增加的新义;主谷、教种田又是灵星演变为龙星左角天田星之后的功能。三种说法中,只有大火星之说产生于先秦,可用于解释清华简《四时》中的“灵星”,而龙星说和天田星说皆产生在汉武帝以后,与清华简《四时》中的“灵星”无关。

三、 由《吕氏春秋·十二纪》推测灵星为大火星

对比清华简《四时》与《吕氏春秋·十二纪》的星名,可以发现二者皆属甘氏星名体系。《四时》季秋有“七日二十五时作焉,建星解,白露降”,所记星名中出现“建星”,这与《吕氏春秋》同。《吕氏春秋·仲春纪》载:“仲春之月,日在奎,昏弧中,旦建星中。”(44)许维遹撰,梁运华整理: 《吕氏春秋集释》,第33页。建星是甘氏二十八星宿体系特有的,说明《四时》与《吕氏春秋》星名皆属甘氏体系。在战国中晚期至汉初的文献记载中,出现了甘氏和石氏两套二十八星名体系。传世文献《淮南子·天文》《史记·天官书》《汉书·天文志》以及出土文献战国早期曾侯乙墓漆箱天文图、云梦睡虎地秦简《日书》、长沙马王堆汉墓帛书《五星占》、西汉早期汝阴侯夏侯灶墓圆盘所载二十八宿,皆属于石氏体系。《吕氏春秋·十二纪》《礼记·月令》属甘氏体系。甘、石星名体系的不同表现在两点: 一是甘氏采用偏南的罚、狼、弧取代石氏体系中偏北的参、东井、舆鬼等三宿;二是甘氏采用“建星”取代石氏“斗宿”的位置。先秦古历采用冬至日躔在牵牛初度,后来由于岁差的原因,冬至点逐渐离开牵牛星宿进入建星或斗宿所在的区域,石氏采用的是离牛宿稍远的斗宿,而甘氏采用的是靠近牛宿的建星,以便能更准确地标示冬至日躔。西汉太初元年制定的太初历即采用“十一月甲子朔旦冬至,日月在建星”的新历元,西汉末年刘歆复古,作三统历,废弃太初历的二十八宿星名体系,又恢复了石氏古星名,这就是流传至今的二十八宿体系,甘氏星名体系遂湮没不彰。

既然《四时》与《吕纪》星名体系相同,那么我们可以通过比对两者星象,来推测《四时》中“灵星”所指何星。《吕纪》提到的日躔和昏旦中星可与《四时》比较如下:

表3 《吕纪》与《四时》日躔和昏旦中星比较

从表3可见,孟夏时,《四时》与《吕纪》日躔相同: 《四时》“孟夏朔,乃结于毕”;《吕纪》也是“孟夏之月,日在毕”。仲夏之月,日躔亦大体一致: 《吕纪》为“日在东井”,《四时》为“日月合于三井”,三井为军井、玉井和东井,东井为三井之一。孟冬之月,《吕纪》为“日在尾”,《四时》为“日月合于赤”,《四时》星象晚于《吕纪》。《礼记注疏》孔颖达正义:“《月令》昏明中星,皆大略而言……又星有明暗,见有早晚,明者昏早见而旦晚没,暗者则昏晚见而旦早没,所以昏明之星,不可正依历法,但举大略耳。”(45)《礼记正义》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第1353页。本着“举大略”的原则,《四时》与《吕纪》还是有很高的可比性。因此,比对《吕纪》“季夏之月,昏心中”和《四时》“季夏十日,灵星昏通”,可推测灵星就是大火星,即心宿二。昏通,即昏中。

四、 由《四时》中“灵星”的位置,可断其不可能是织女星

由《四时》所载,可断定灵星应是东方青龙七宿之一。《四时》记载四孟十四日的星象为:

孟春: 十四日东舍乃发,天帑乃章,征鸟北行。

孟夏: 十四日灵星发章,青龙趑次。

孟秋: 十日又四日,玄辖昏章……以发众蛇。

孟冬: 十四日白帑昏章,北舍发迄,众兽以宾。

征鸟,南方星宿;青龙,东方星宿;众蛇,北方星宿;众兽,西方七宿。天帑、灵星、玄辖、白帑应是四象中的亮星,它们的出现代表着四象即将完全呈现在天空。大火星属东方苍龙七宿星象中间最亮的星,而织女星不在黄道中,不属于东方七宿。即此可知,灵星不可能是织女星。

综上所述,从《四时》的同时代人高子所说、从灵星的源流,以及与传世文献《吕氏春秋·十二纪》的比对,均可证灵星为大火星。又根据《四时》所记灵星位置,可知灵星不可能是织女星。因此我们得出结论: 清华简《四时》中的“灵星”是大火星,而非织女星。