智慧建筑发展的原驱动力及其技术趋势

赵哲身

(上海大学)

1 引言

随着我国智慧城市建设和城市更新的推动和发展,智慧建筑这个术语越来越多地出现在公众视野之中。自2019年起,3个《智慧建筑评价标准》相继发布或即将发布,标志着智慧建筑建设正式进入行业和国家推动阶段。然而,到底什么是智慧建筑?它需要解决智能建筑建设中存在的什么问题,它发展的原驱动力是什么?为什么智慧建筑的出现不可避免?目前对于智慧建筑评价存在什么问题?有什么模糊认识?如何落地?本文将探讨这些问题。

2 智慧建筑是智能建筑的未来

2.1 时代的技术特征是智慧建筑发展的第一驱动力

我国智能建筑行业近十五年发生了一些大事,其中也有一些国际事件,标志着时代的技术发展背景对于建筑智能化行业的影响:

●2007年H3C进入建筑视频监控行业,促使视频从模拟数字混合时代快速演变到全数字时代,并开始展示平台经济初貌。标志着IT行业一旦进入建筑智能化行业,就展现出不同凡响的面貌。

●2013年Google以32亿美元兼并Nest名不见经传的智能温度面板企业,标志着国际IT行业开始长驱直入建筑智能化行业。

●2017年阿里巴巴发表智慧建筑白皮书;同年腾讯、小米、华为进军建筑智能化,标志着国内的IT巨头严重关注建筑智能化行业。

●2017年边缘计算参考架构2.0发布;2018年边缘计算3.0、2019运营商边缘计算技术白皮书3.0发布;标志着边缘技术将对建筑智能化系统产生深远影响。

这一切表明,时代已经从工业文明时代走向信息文明时代。

1)互联网、移动互联网爆发期

近20年来,IT行业逐渐入侵几乎所有传统行业:2003年淘宝冲击实体商店,解决了人和物连接;2011年微信冲击电讯行业,解决了人和人的连接;2012滴滴冲击出租业;Google和百度对科技情报检索方法的创新解决了人和信息的连接。

互联网和移动互联网消除了距离,互联网商店的产生使得终端用户屏弃了实体店的渠道中介——资源和终端用户直接连接,大大降低了购物成本,方便了用户,同时强壮了物流体系,其结果是去中心(介)化。

移动互联网使得随时、随地服务可及;用户可利用碎片化时间获得服务,降低了服务的机会成本;线上与线下更容易结合。因此,服务成为本质,应成为企业战略的指导思想。

去中介化的结果是资源直接和个体结合,其结果是个体主义的发展[1]。因此企业应越来越重视客户端,为个体或是终端用户服务将是发展的大趋势。

2)物联网快速成长期

物联网快速成长的最为明显的标志是硬件芯片的发展——硬件芯片迈入了物联网时代。

现在,一个单核ARM芯片扩展后能够支持音频和视频的接入(见图1);一个四核芯片具备CPU+GPU结构,能运行Android操作系统,专用硬件加速器满足目标多媒体的性能,GPU2Dv2和GPU3Dv2分别提供2D和3D图形算法的硬件加速,显示直至HD1080分辨率;矢量图像处理单元GPUVGv2的三维图形加速器支持各种矢量图形功能;芯片具有摄像机端口和增强的串行音频接口提供全双工串行端口(见图2)。

图1 单核芯片具备连接Wi-Fi功能

图2 4核ARM架构芯片的功能图

芯片国产化也取得了巨大的成就,已经能够满足物联网和智慧建筑领域的全部需求。全志、瑞芯微、乐鑫、虎贲、思元、征程二代、求索、嘉楠科技等纷纷崭露头角,其中一部分还是AI芯片。

物联网带来物理和体制的扁平化,实现了终端用户的可交互性;增强了个性化的定制和体验迭代。物联网使得物质世界最大程度地数字化、网络化和智能化;同时也使得平台作用越来越强大。

3)人工智能技术爆发前期

人工智能使用机器代替人类进行认知、识别、分析、学习和决策。它具有适应特性,有学习能力,有演化迭代,有连接扩展。支撑人工智能的关键技术有:机器学习、知识图谱、自然语言处理、计算机视觉、人机交互、生物特征识别、虚拟现实/增强现实和数据孪生等。

人工智能技术已广泛用于人脸识别、场景行为识别、生产过程异常识别、生产工序操作监测、零部件质量检测、建筑工地钢筋加工和捆扎监视、数据聚类分析、空调负荷预测和电力需求侧预测等。

2.2 智能建筑建设中存在的问题是智慧建筑发展的第二驱动力

我国智能建筑经历了二十余年建设高潮的历程,从单体建筑到建筑群;从单一的办公建筑到GB50314定义的十类建筑;单体体量从几万平方米,到一百五六十万㎡;系统从3A到GB50314涉及的26个子系统,取得了极为重大的成就,也存在诸多问题。

2.2.1 越来越复杂的树状结构

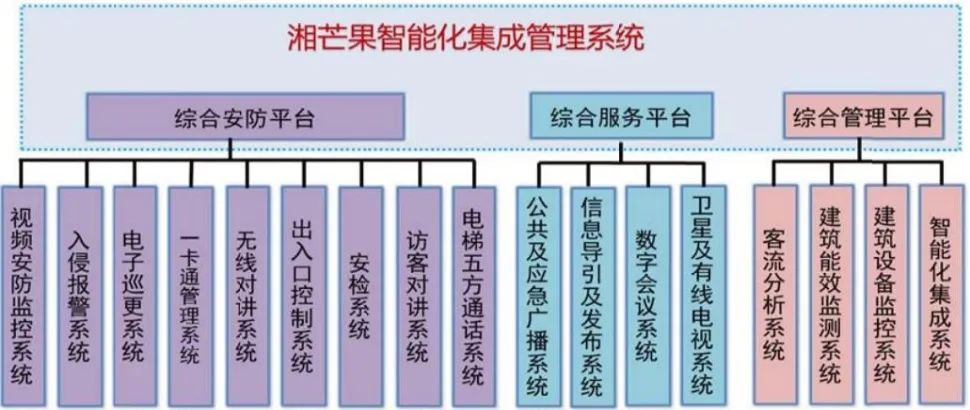

GB50314涉及的26个建筑智能化子系统,呈树状,互相独立,通过智能化集成系统相连接。其有下述弊病:涉及几十种不同协议,数据共享困难,容易形成信息孤岛;管理复杂,运维困难,普通物业管理公司难以胜任;硬件、软件开销很大,线缆用量极大。图3是上海湘芒果智能化集成管理框架。

图3 建筑智能化系统的复杂树状结构

用户期待通过智慧化解决:希望有更为简洁架构,简约协议并标准化,希望集成方式变得简单;能大幅降低智能化系统硬软件成本,使得设计、施工和调试成本也能大幅降低;降低使用门槛,简化使用流程,便利建筑运维和优化管理;传感器和控制设备的配置及链接更加简单、稳定;系统和设备之间能够通过自识别、免配置,实现快速集成,即插即用;能够自定义路径,在同一个架构上实现GB50314中不同子系统的功能;能方便使用数据驱动、人工智能技术赋能建筑设备和空间管理的故障自诊断、运行自学习;最后,希望能将建筑全生命周期的管理理念融入建筑智能化发展中,构成建筑物管理和运行的闭环。

2.2.2 智慧建筑极需解决BA存在的若干问题

建筑设备监控管理系统是目前建筑智能化几十个系统中唯一国产化不够成功、没有创新的子系统。国外的主流BA品牌在国内的应用表现也乏善可陈。原因复杂,这里仅仅阐述技术因素。

1)BA组态过于复杂

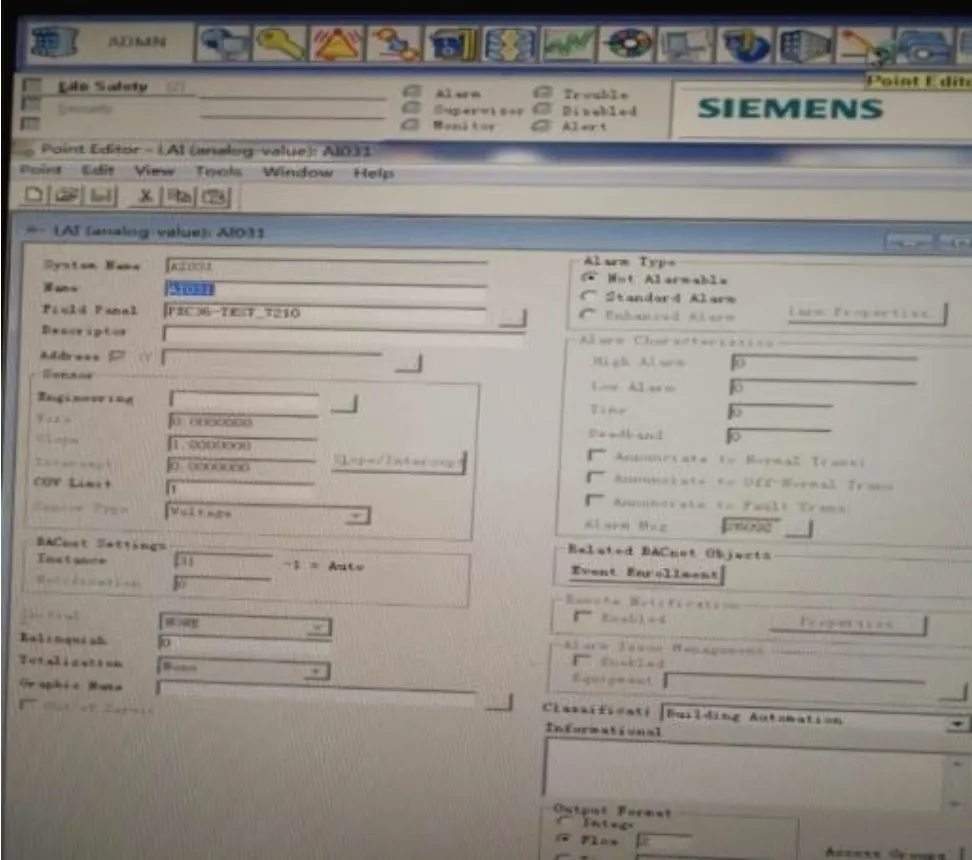

BA的应用需要有五种组态,现场必须有高年资工程师才能胜任。它们是点的组态、DDC组态、原理图组态、控制逻辑组态和平面图组态。一个应用良好的楼控系统还需要对于重要的测试参数进行趋势图配置,保证重要点位上传数据的颗粒度足够精细,这些都对现场工程师提出了很高的要求。智慧建筑应当解决这一难题,实现组态的傻瓜化、简约化(见图4)。

图4 BA的复杂的组态

2)控制回路PID需要高级技师长时间调试,导致实际不调试

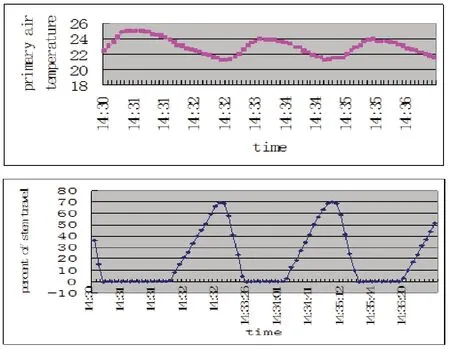

BA的调试对象如组合式空调系统,具有闭环控制回路,需要进行比例、积分、微分(即PID)参数调试,以满足被控参数的稳定性、实时性和静态误差。由于P、I、D参数调试时互相耦合,对于调试工程师提出了非常高的要求,需要花费大量的时间,导致工程实践中的不调试。结果图5所示的震荡屡见不鲜。

图5 PID参数没有调试下的被控参数震荡

结论:智慧建筑需要实现对于被控对象的建模和被控参数的自学习。

3)传感器数据不准,期望寿命太短

建筑设备监控系统中需要有大量的传感器来感知空间参数和设备状态,如温湿度、CO2、CO、流量、液位等。它们价格不菲,但寿命不长,是导致BA不长的时期内失效的原因之一,文献2比较了某些传感器的MTBF1数据和实际楼宇自控系统中收集的数据计算MTBF2的差异,参见表格1。从表格1中可见,两者差异在5到10倍,即传感器实际寿命比期望寿命短得多。更有甚者,大部分传感器在运行一段时间后精度会有所偏离,需要及时标定,而离线整定不仅价格贵,而且几乎不可操作。

结论:智慧建筑必须解决传感器标定问题。

表1 部分传感器期望寿命与实际寿命比较

4)传感器价格太贵

建筑中的传感器普遍存在价格较贵的问题,如流量计、冷量计等,迫切需要研发价格下降几倍甚至几十倍的传感器群。当今IC传感器快速发展,具有微机电系统MEMS的传感器可以检测环境变化,某种物理、化学或生物的存在和强度,如温度、压力、声音或化学成分等;在IC芯片上开槽能够检测流量。图6是采用MEMS结构的仿生学水流传感器。因此,传感器技术正在发生一场革命,需要我们高度关注,未来智慧建筑将大量使用MEMS结构的传感器。

图6 微结构水流传感器

5)迫切需要人工智能技术介入

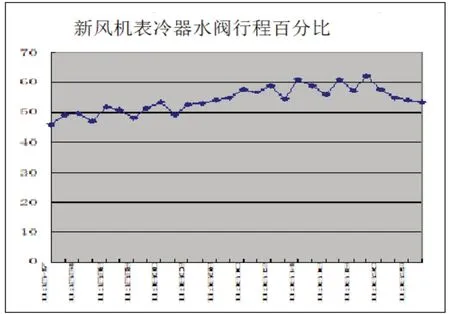

人工智能技术的应用可以解决建筑设备中控制回路的整定复杂而耗时的问题。图7展示了新风机送风温度在使用人工智能辨识模型、优化PID参数后的控制效果。与图5对比,表冷器水阀不再震荡,而是稳定在开度40%到60%之间,这无疑是最优的。

图7 模型优化后的水阀行程

2.2.3 视频系统需要物联网连续空间相关性计算

智能建筑视频监控系统常常用来测试人流量,现有视频监控系统检测误差较大。因空间具有连续性,连续空间视频人流的相关性计算能大大提高人流检测精度。

2.2.4 全生命周期运维的闭环需求

长期以来,智能建筑的建设和运维是开环的,没有设计师或任何其他组织的终身责任制。因此,设计、施工、调适、运维无法建立良性反馈。形成制度闭环,才能提高建筑质量,根本改变物业管理人员不将节能视为生命、随意将自动置换成手动的行为。因此,智慧建筑的到来伴随着体制的改革。

3 三个《智慧建筑评价标准》

2019年,中国房地产业协会住宅技术委员会和江苏省智慧建筑工程研究中心率先联合颁布了T/CREA 002-2020智慧建筑评价标准,并于2020年10月1日生效。2021年1月中国节能协会颁布团体标准T/CABEE 002-2021智慧建筑评价标准,于2021年5月1日实施。紧接着,中国工程建设标准化协会的智慧建筑评价标准T/CECS进入征求意见稿阶段。

学习这三个标准,有几个共同特点:都对智慧建筑进行了比较准确的定义;都从智慧建筑的安全、健康、低碳、便捷、服务等功能出发进行评价。无疑的,它们推进了我国智慧建筑建设的实施。但由于现行标准体系的限制,目前智慧建筑的系统架构短时期内不可能改变,因此,以上述功能作为评价智慧建筑的主要判据是正确的。

但是,当前大数据和AI技术在建筑智慧化方面应用实例极少,发展需要过程,因此,标准存在重硬件设施,轻软件功能,没有充分按智慧建筑定义评价的缺点,应是受当前现实限制的不得已而为之。希望今后在标准的修订版中加强人工智能应用引导。

4 智慧建筑定义

综合上述三个智慧建筑评价标准的成果,可以比较准确地给出智慧建筑定义:基于物联网、大数据和人工智能技术,构建新一代信息综合管理平台,通过对建筑数据的全面感知、泛在连接、及时传送和信息整合,实现自主学习、自动推断和主动决策,达到设施和环境管控的自我进化,人、环境和设施的相互协同,提供安全、健康、低碳、便捷的高质量建筑的目的。

分析上述定义,“物联网、大数据、人工智能和新一代平台”是技术架构基础和手段,“全面感知、泛在连接、及时传送和信息整合”是对系统软硬件设施三个层次的要求,“自主学习、自动推断和主动决策、自我进化”是对软件功能的要求,是智慧化核心,“设施和环境管控的自我进化,人、环境和设施的相互协同,提供安全、健康、低碳、便捷的高质量建筑”是目标。笔者认为,评价标准宜顺应这几个层面深入展开。

5 智慧建筑的架构

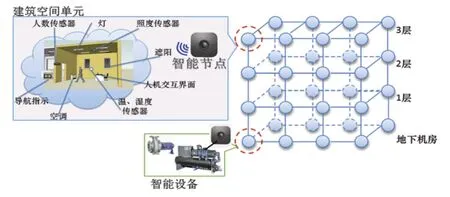

物联网和芯片技术的发展驱动智慧建筑未来必然以物联网为架构,原来的树形架构的26个子系统将扁平化,成为具有群智能功能的魔方架构。在建筑中,每个单元空间将配置有1个节点;每一个重要设备配置1个节点。每个节点按需要前后、左右、上下相互连接,从通信上互为冗余(见图8)[3]。

图8 魔方结构的未来智慧建筑架构[3]

建筑智能化大部分子系统都将运行在这一统一的架构中,从而节约了大量的线缆,极大地降低智能化系统硬软件成本,以及设计、施工的工作量。

原来几十个子系统采用的不同的协议将彻底被摒弃,节点之间的连接将采用统一的主流协议,从而,使得数据容易共享,打破了信息孤岛。降低了使用门槛,简化了使用流程,便利了建筑运维人员运维和优化管理。

不再需要对于每个子系统构建安全屏障,仅仅只需要关注一个统一系统的安全问题。

笔者认为,智慧建筑物联网架构中,有下述几个特征:

1)魔方架构可以是不完整的,即节点的上下连接(一般是不同楼层的连接)可以按实际需要断开或连接。

2)节点承担边缘功能,向下是端,向上是平台(本地或云),因此扁平系统的纵向架构是云、边、端结构。

3)节点的操作系统应是实时的,节点芯片按需要可以是多核或单核的。空间节点操作系统可以是实时轻量级的,仅拥有实时内核,重点设备或需要承担视频功能的节点操作系统应是实时重量级的,需要能自动进行多核并行计算和负载均衡计算。

4)每个空间节点只与邻近节点交互,并按需做相关性计算。

5)新一代平台的建设应是①产品化组态的;②具备国产的地理空间信息系统,以满足建筑作为智慧城市的一个节点的需要;设备位置及属性应采用国产的轻量化的BIM编码系统;③应建立统一的数据入库标准、数据交互标准、数据接入标准;④应逐步实现自主学习、自动推断和主动决策等人工智能功能;⑤具有自我进化功能。

6 智慧建筑的属性

6.1 智慧建筑是闭环的、自学习的、能自动进化的

与智能建筑不同,智慧建筑一定能够形成闭环。不仅是物理系统的闭环,还有环境和人的闭环。物理系统闭环指设备的运行、用能能够及时得到反馈,能够实现满足健康舒适前提下的节能模式,能够优化设备的运行和控制;环境的闭环是指能够自学习人的使用习惯,自学习环境的舒适度;人的闭环是指能感知人的情绪,通过人体工程学、环境或音视频虚拟技术舒缓人的情绪或激发人的工作激情,达到提高工作效率、减轻劳动强度的目的。

6.2 智慧建筑将建筑与人、物与物、人与物链接在一起

智慧建筑实现建筑和人的互动。例如,能根据舒适度和天气自动启闭的智慧窗,并联动对应的空调系统;根据气候和能耗自动调节的呼吸幕墙;根据太阳入射角自动调整太阳能光伏电池板的平面夹角等。

智慧建筑实现人和环境的互动。例如空调末端和灯光能记忆并自学习人的使用习惯,自动满足人的体验。

智慧建筑能实现人和物互动。语言控制智能技术将在此得到很大的应用。例如,瞳孔聚焦技术驱动服务机器人伺候老人、用水计量和冰箱门磁判断孤独老人每天晨起时的健康状态等是人工智能技术在养老领域的应用;老人院的墙体显示播放老人一生中高光时刻的影像能治愈孤独老人的心灵等。

6.3 智慧建筑的节点路径应当是软件定义的(SDN)

由于智慧建筑与智能建筑最大的不同点是将26个独立的软硬件子系统软化为相应的功能模块,并运行在统一的硬件架构上。而不同的子系统功能需要不同的节点路径:例如,BA系统路径只与空间节点和暖通设备、照明设备和其他动力设备有关,门禁系统路径只与空间节点和视频联动设备有关,它们的路径是不一样的。因此,智慧建筑的一个重要属性,是软件定义网络SDN的。

在智慧建筑中,可以通过机器人解决传感器自整定问题,以提高传感器的期望寿命。机器人携带高精度、及时整定的传感器。需要对节点传感器进行整定时,机器人巡检到相应空间,通过SDN功能自动断开空间节点连接的原传感器,并与机器人携带的传感器连接,实现整定,整定后将整定误差发送到该节点供校正,然后恢复到原有连接状态(见图9)。

图9 整定机器人

6.4 智慧建筑是一个开放的体系

作为智慧城市的一个细胞,智慧建筑上行连接到智慧城市云平台;横向与智慧城市各个子系统平台互联。因此智慧建筑是一个开放体系。

6.5 智慧建筑必须是低碳绿色的、环境友好的、低维护成本的

①智慧建筑强调,建筑高质量、长寿命是最大的绿色;建筑设计要进行风、光、气流、能耗模拟技术,因地制宜地使用被动技术;选用绿色建材设备;采用智慧化手段实现绿色施工。

②环境应满足健康、舒适、体验友好的要求:室内空气品质应符合《公共建筑室内空气质量控制设计标准JGJT 461-2019》;室内自然光环境和照明光环境符合《健康建筑评价标准》的要求;光环境能与遮阳及照明联动;能根据室内空气品质与空调和门窗联动。

③运行应是绿色的,冷热源应采用群控系统,且实时EERs>5.2;采用人工智能技术进行负荷逐时预测,并能做到按需供能;应具有能源管控系统,能分析建筑级、系统级和设备级能效,并加以提升,具有故障判断和优化控制策略。

④应能通过自学习和自诊断决策,将自身的运行水平维护在设计定义的功能和性能上。

6.6 安全与防灾

6.6.1 建筑安全

智慧建筑的部分节点具有视频监控、音频监测、防火灾、火灾广播、防入侵等功能;并能在灾情发生时自动计算并提供最佳逃生路径指示。

支持人脸识别、场景分析和自动告警功能,对可疑对象自动跟踪锁定,并实时推送到相关人员。

能通过相关性计算获取精确的瞬时人流量,用于险情分析、空调负荷计算和供能平衡。

6.6.2 网络、数据与设备安全

智慧建筑应从物理与环境安全、通信网络安全、节点与平台安全、应用程序安全、数据安全防护、监测预警、安全规划与组织建设、人员管理及培训、资产安全管理、应急响应、配置管理、访问控制等方面满足安全要求。

7 结语

智慧建筑是时代技术发展的必然产物,它将把建筑物和人的互动提升到一个新的层次,而不能仅仅是智能建筑的名称新包装。我们发展智慧建筑要切实解决二十余年智能建筑建设中存在的问题。智慧建筑能大大降低硬件系统成本,将建筑智能化的大部分子系统软化为功能模块,因此,建设新一代的信息化管理平台尤为重要。发展智慧建筑的一个极为重点方面是建设软件,努力将数据驱动技术加以应用。我们要加速人工智能在智慧建筑中的应用,极力推动它的落地,使得建筑更有灵性、更具人的智慧。期待我们行业和标准对此加以引导和推动。