贝多芬:让音乐说话①

韩锺恩(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

2020年,贝多芬诞辰250周年。上海音乐学院为此特别策划组织了“2020·上音·致敬贝多芬”系列讲座。活动策划执行人梁晴老师问我哪一天讲比较合适,我说星期三下午没有课可以考虑,随即就定在12月16日,不料,她跟我说,你可真是会挑日子,这一天正好是贝多芬的生日。真是,无意择时,却被幸运拣选。特此题献贝多芬。

引 言

让音乐说话——这是瓦格纳在评价贝多芬《第三交响曲》时说的一句话。他曾经在(Wolfgang Golther.. Berlin o.J.,Bd.Ⅱ,S.29)中,这样说——

贝多芬的交响乐开始让音乐“说话”。除了标题“英雄”以外,《E大调第三交响曲》未用一个词语,以葬礼进行曲、谐谑曲、“普罗米修斯”主题与变奏,让音乐“说出”了英雄观念;为此,瓦格纳把贝多芬的这部交响曲称之为“最有意义的音诗”。

诚然,无论是贝多芬所为,还是瓦格纳所言,“让音乐说话”这个命题,所关注者,其实就是两个重点——一是话:说什么“话”?二是说:话怎么“说”?

然而,一旦将此[说—话]两者置于学术论域中间,尤其,是在讨论艺术音乐问题的时候,其本身即包含有诸多不可回避的问题,特别是以下三个设问:1)如何让音乐说话?2)让音乐说什么话?3)之所以让音乐这样说话以至于说这样的话。

在此,有必要关注一下18世纪德国美学家鲍姆嘉通在其博士学位论文《诗的哲学默想录》中的有关叙事与陈述——

在[9]中,他明确表述:诗就是一种完善的感性谈论;并且,在此之前的[4]中,已有相关预设:感性谈论就是有关感性表象的谈论;进一步,又在其结论部分感性学(美学)的定义[115]中,再次重申:根据[9],诗的哲学考察是指导感性谈论趋向完善的科学;继而,在[117]中,对此进行了概括性的表述:一般诗的艺术可以定义为一种有关感性表象的完善表现的科学;由此,回到其开篇:诗即感性谈论的完善[1]:所谓“谈论”就是用一连串词去表示相互之间有联系的某些表象。

与此相应,这里将要讨论的:让音乐说话,实际上,就是这样一种通过声音关系构成的,可以示意不同音响表象的感性谈论。

针对于此,似乎可以通过这样三条可能性切入路径去探寻与追询以上三个设问:1)音乐替代语言进行表达。代言他语,即音乐言说他者;2)音乐表达语言无法言说者。言他失语,即音乐言说他者无法言说者;3)音乐自身表达。自言自语,即音乐作为形式语言其音响结构的诗意存在。

一、音乐替代语言进行表达

毋庸置疑,这里最值得关注与重视的问题,即是:贝多芬让音乐说什么话?

对此,以下相关言论可资参考。

叔本华曾经在其《作为意志和表象的世界》第二部分39中,有如是看法:

现在,如果我们把目光投向器乐曲,那么,贝多芬的交响曲就会向我们展示最为纷乱的景象(当然这景象是以最完善的章法为基础的)和最为激烈残酷的战斗(而这战斗在接下来的瞬间就会被刻画成最真诚的和睦)。这是矛盾的和谐,是世界本质真实的和完美的映像;这世界就是在这样运行,就是在这千姿百态的无限混乱中经历着永远的破坏毁灭而生生不息。但同时,在这样的交响曲中又诉说着人类所有的激情和情感:有着千千万万细微差别的欢乐、忠诚、爱情、仇恨、惊恐和希望等等。当然这一切似乎又都是抽象的,没有任何特点;这只是它的纯形式,没有材料,就像一个纯粹的鬼神世界,没有物质。当然我们喜好在听众面前来实践它,用我们的想象赋予其骨和肉,并在其中观看生命和自然的千姿百态的种种场景。当然,从整体上看,这一切并不要求理解它,只要求享受它,更多的是给它奇特的、随意的补充。所以,直接地、纯粹地去理解它则更好。

布索尼《论音乐的统一性》,认为:

贝多芬将人性维度首次带入音乐。

杨燕迪《“将人性维度首次带入音乐”——谈贝多芬的交响乐》,则进一步提出:

“将现代人性维度首次带入音乐”。正是出于这种“现代人性维度”,我们现当代人在聆听贝多芬时,才不会感到他属于“过去”,处在“早先”时代,而是感同身受,觉得他的音乐与我们自己的生命体验毫不“违和”,甚至息息相关。

保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》,则直接针对贝多芬《第三交响曲》,如是描写与表述:

代替悠长的引子,第一乐章的英雄气概的和急躁的性格压缩成两个狂怒的和弦。之后,快板的大漩流开始奔腾前进,用愤激的乐队的强力和弦()加以强调。慢乐章是一首葬礼进行曲,沉痛的哀悼情景如绘如画,它是向一位即使在临死时也还奋起紧握着拳头的英雄致哀。它使我们忘记了开头的肃静和那悲痛的调子,一直到一切都崩溃的末尾,乐队支离破碎的结结巴巴的音响使我们意识到已经到了结局。谐谑曲在我们头上急驰,这里沙沙作响,那里闪闪发光,使我们应接不暇。交响乐以变奏套曲,或者不如说是几套变奏曲结束,很适合这部作品的英雄气概的情调,使用了一个最初贝多芬曾在他的舞剧《普罗米修斯》用过的主题,是一个辉煌而狂热的末乐章。

对此,值得特别注意的是,音乐除了替代语言进行诗意表达之外,是否还有音响结构自身的诗性呈现?

所谓诗性,并非仅仅作者的书写策略,更应该有其别具匠心的结构方略。依据贝尔有关艺术即有意味的形式理论,似乎可以把艺术作品看作是艺术家心中情思事理的诗性表述,对音乐作品而言,其作品结构就是承载着具有诗化意义寄托的音响逻辑形式。

以下,就贝多芬《E大调第三交响曲》四个乐章的基本主题,从作品的结构诗性角度着眼,探测其构成完整音响诗的逻辑路径。

此谓音响诗——就是音响结构自身的一种文学与戏剧存在,甚至于可以说,就是某一特定音响形式结构的诗意存在。

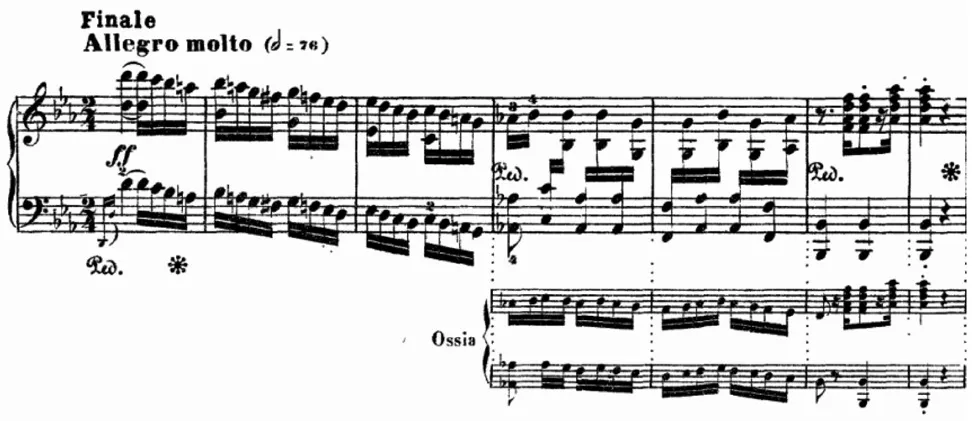

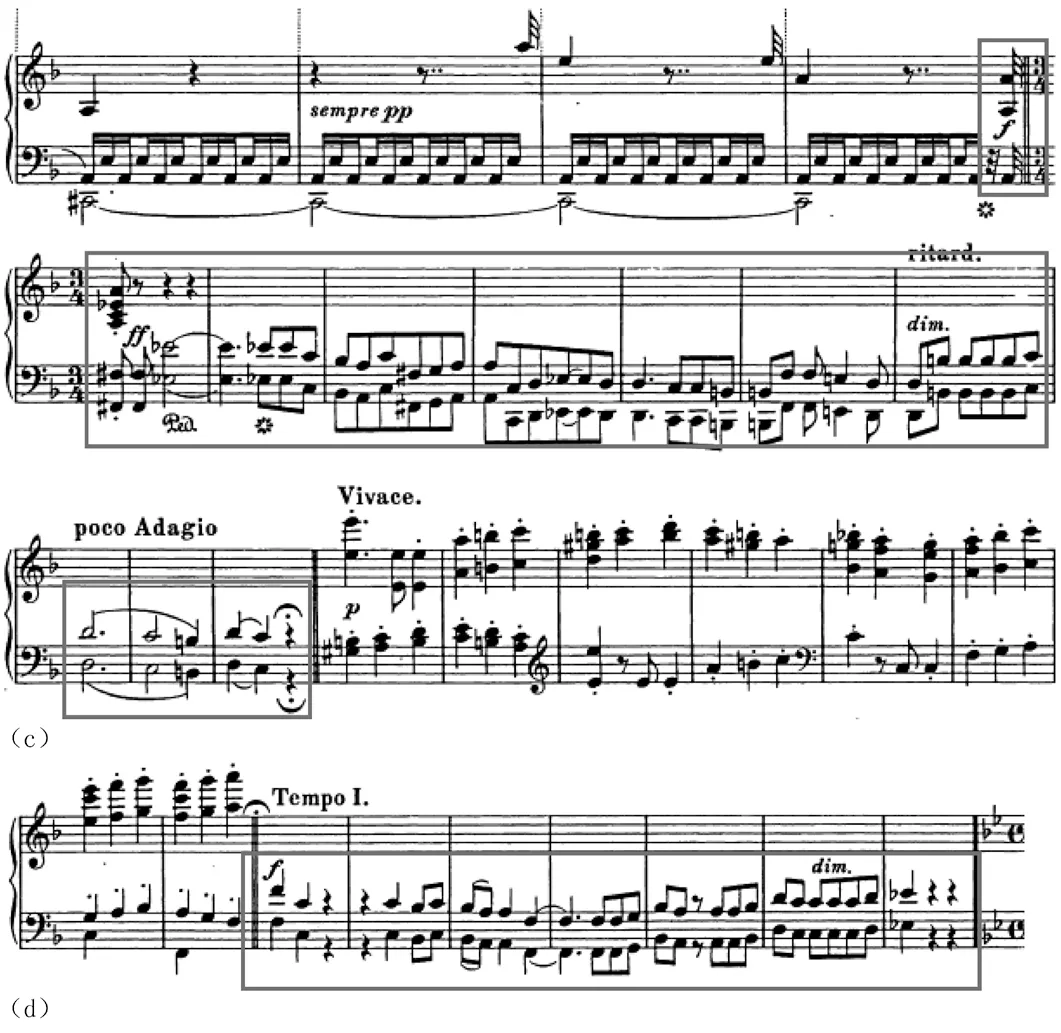

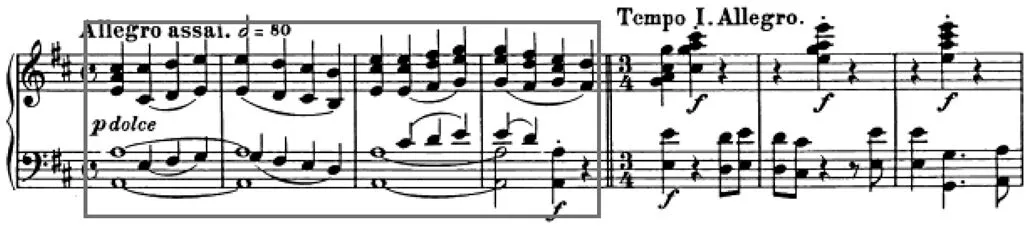

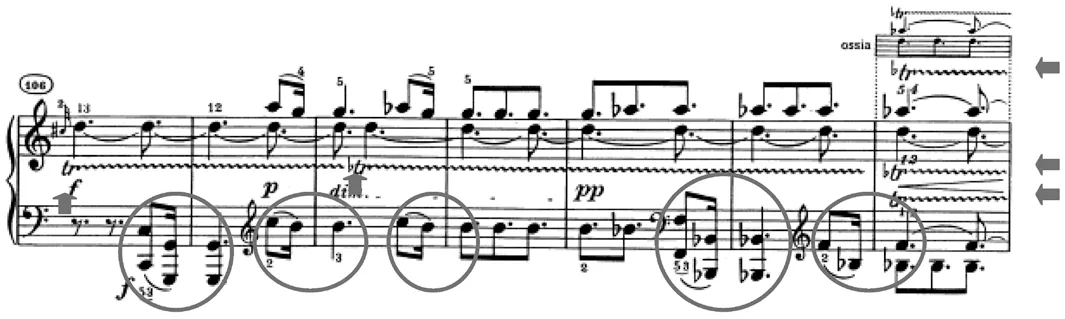

第一乐章:引子部分,E大调主和弦e-g-b两次呈现,为该作品调性以及呈示部主部主题基本材料定位。呈示部主部主题由E大调主和弦分解衍生成形,通过跳进与下行半音序进并置于三拍子的节拍中间,以呈现其涌动流畅的声线。见下页谱例1箭头↑与方框标示。

第二乐章:以弱拍起始形成一种类沉重步履的固定音型作为基本音步,主题构成系典型的巴歌体形式:2+2+4,速度缓慢,与其标示之葬礼进行曲体裁相合。见下页谱例2方框标示。

第三乐章:以类错位范式,通过音节基本组合与节拍区划不相合的句式,呈现有相当冲击力的音势,虽然冠之以谐谑曲的体裁样式,但不乏具有更明显的严峻性意味。见谱例3方框标示。

第四乐章:在一阵近似于急板的快速下行音调引子之后,短促点状、断续均匀的主题呈现,以及之后三个同音重复所携带的沉重感,无疑,有一种深度蕴酝聚力与潜在蓄势迸发的结构预示。见下页谱例4方框与圆圈标示。

总起来,四个乐章主题的音响结构形态,呈现如下音响叙事:a)涌动流畅的声线;b)弱拍起始的固定音步;c)通过错拍持续呈现的冲击性势力;d)断续均匀的短促点状与三音重复预示着通过深度蕴酝聚力与潜在蓄势迸发的结构。相合一起,其结构形态与逻辑路径相即,就是:动—静—静—动。

二、音乐表达语言无法言说者

显然,这里最值得关注与重视的问题即是:贝多芬如何让音乐说出语言所无法说出的话?

对此,以下相关言论可资参考。

阿多诺《论哲学与音乐在当前的关系》,提出音乐作为一种言说方式以及如何言说不可言说之物:

音乐,可以作为一种言说的方式,正如音乐史上的记谱法一样,是一门从姿态中沉积下来的语言。一切音乐形式,不应只流于表现方式,而在于沉淀下来的内容。……音乐这种艺术形式比其他文献更为真实地记录着人类的历史。

进一步,阿多诺又牵扯到音乐与哲学关系的看法所依赖的思考方式:

隶属于早期浪漫派哲学传统,这个传统第一次试图达到对“不可言说之物”的非神学理解。

达尔豪斯《绝对音乐观念》,转述瓦格纳有关通过音乐表达语词所无法言说者:

一种能够意识到自身局限性的诠释学必须承认“更高级的器乐音乐的本质在于以乐音表达语词无法言说的东西”(Richard Wagner,《瓦格纳文集》,第二卷,第56页)。

以下,举出贝多芬作品的两个例子加以说明。

第一个例子,是贝多芬在进行第九交响曲创作(1819—1824)的前两年(1817—1818)所创作的《第29号B大调钢琴奏鸣曲》(别称:槌子键琴)(Piano Sonata No.29,Op.106,1818)(为击弦古钢琴写的大奏鸣曲)(献给鲁道尔夫大公爵)。

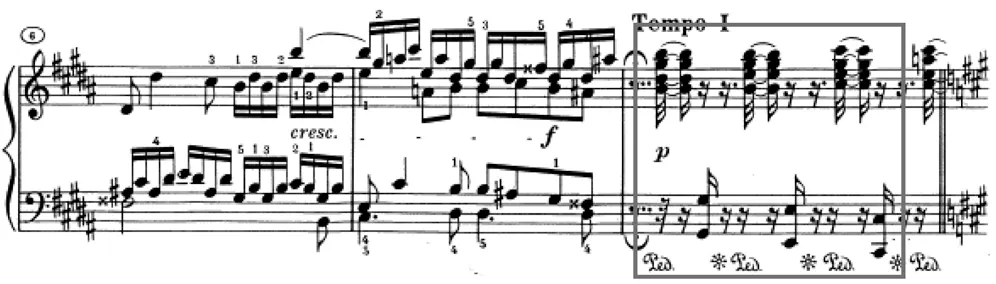

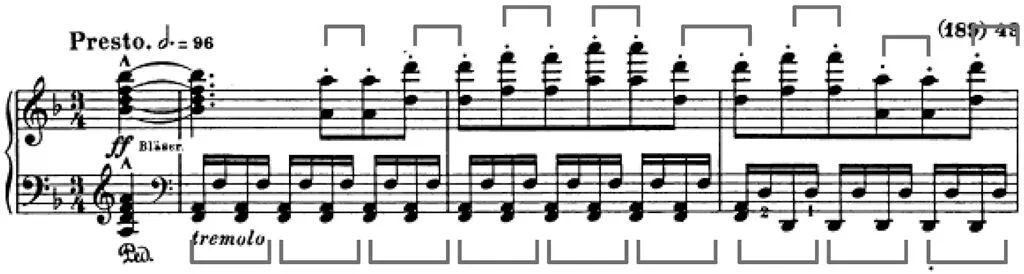

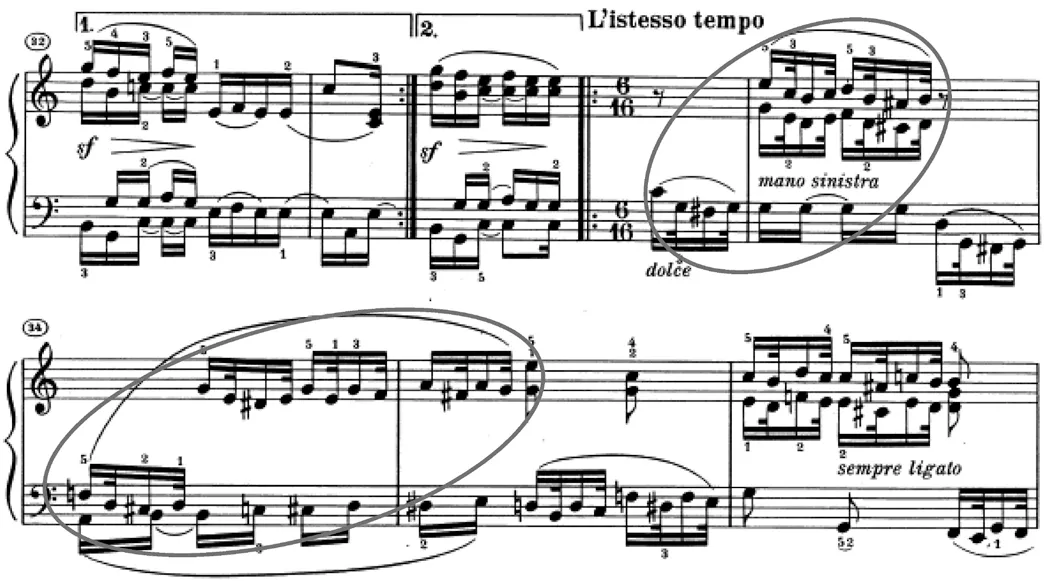

这里,通过音乐来表达语言无法言说者,就已然有了一定的创意呈现,主要体现在该作品的第四乐章引子部分。见下页谱例5方框与箭头↓标示:

王丹丹《贝多芬钢琴奏鸣曲中的幻想曲修辞》认为:

这是一首具有人声宣咏性质的幻想曲。引子部分由慢—快—慢三个有对比的段落构成,前后两个部分均置于非常规的节拍中间,中段则置于常规的4/4节拍中间。因此,前后两端不仅置于非常规的节拍中间,而且,有极强的张弛性。

别有研究认为:

这是一种问答式的类对话性呈现。

杨燕迪甚至于认为:

这是与贝多芬第九交响曲第四乐章引子部分持续寻求理想主题的类标题性呈现相近。

然而,更值得关注的是,在这里充当插入性阻碍角色的一个乐节,由多个高低配置的乐汇构成,高音声部更富于色彩变化,而低音声部则是具有功能推进的和弦分解;尤其是在整个引子部分,反复出现,在后一个段落则略有变异,类似于一个足以连接各个部分的桥段。

引子部分10小节之后,第11—16小节是一个经过性的段落。真正的主题呈现,是在第16小节第2拍,即赋格主题的呈现。

就此而言,一定程度上,是否也可以看出其中有一些富有音乐戏剧的特性,即通过声音修辞与音响叙事,运用特定的句式、音势、行像、气象来摹仿类似于语气、体态、物状、景象等,以成全音响结构的戏剧存在,并圆满通过临响而确认与确信的音响诗。

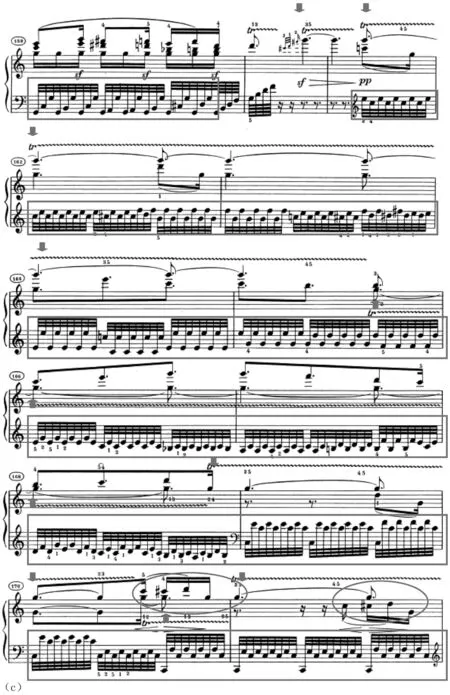

第二个例子,是贝多芬《第九交响曲》第四乐章的引子部分。

几乎可以明确,这个纯器乐段落,就是这样一种通过音乐在表达语词无法言说的东西,准确地说,这就是一种音响结构的戏剧存在。甚至还可以这样说:这就是一首足以通过临响而成全确认并圆满确信的音响诗。

早在1846年,瓦格纳在为贝多芬《第九交响曲》所写的“乐曲解说”(用摘录自《浮士德》的段落和他自己的审美注解拼凑而成)中,就已经有了如下关于第四乐章器乐宣叙调的文字描写与表述:

这里的音乐已几近冲破绝对音乐的界限,以刚健的雄辩之声遏制住其他乐器的喧嚣骚动,强势走向果断的决定,最终形成一个歌曲般的主题(Richard Wagner,《瓦格纳文集》(,ed. Wolfgang Golther,Berlin and Leipzig,n.d.),第二卷,第61页)。瓦格纳所说的“决定”是指从“不精确的”、没有明确对象的器乐音乐转变为具有客观“精确性”的声乐音乐。瓦格纳认为纯粹的器乐音乐本身具有“无止境、不精确的表现性”;在一则脚注中他引用了路德维希·蒂克的观点,后者在交响曲中感受到“不知餍足的渴望永远在不断向前推进,又不断返回自身”(Richard Wagner,《瓦格纳文集》,第二卷,第61页)。瓦格纳在谈论绝对音乐时所采纳的器乐音乐理论是浪漫主义的形而上学。但“无止境、不精确的表现性”不再被视为精神世界的语言,而应当被转化为有限、精确的表现性,在某种程度上可以说是让其回到现实,落到实处。“首要的事情,开端和一切的基础是实际现存的,或是可以想到的,是真正的物质存在”(Richard Wagner,《瓦格纳文集》,第三卷,第55页)。……在上述“乐曲解说”的序言中,瓦格纳强调从《浮士德》里引用的文字并不明确界定《第九交响曲》的“意义”,而不过是唤起一种类似的“精神氛围”;因为一种能够意识到自身局限性的诠释学必须承认“更高级的器乐音乐的本质在于以乐音表达语词无法言说的东西”(Richard Wagner,《瓦格纳文集》,第二卷,第56页)。

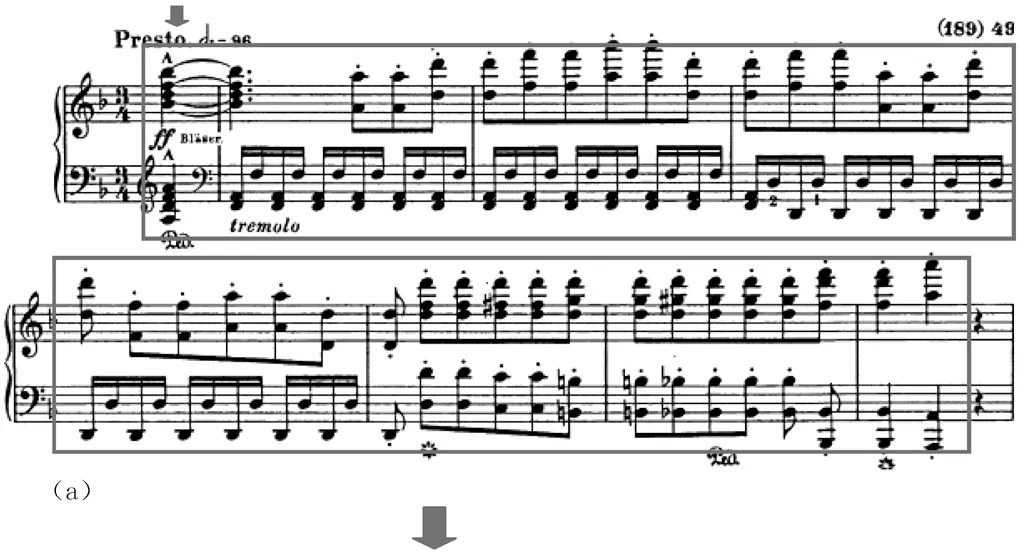

这里,有6种不同的声音:

d小调主和弦与B大调主和弦大小两个三和弦叠加一起而建构的不谐和复合和弦,以及由此展开的急板快速乐句音调;类宣叙调的低音吟诵音调;来自前面第一、二、三乐章的3个主题音调;以局部形态先现并模进的第四乐章《欢乐颂》主题音调。

按序排列,一共由12个乐句构成,3/4拍与2/4拍以及4/4拍交替,先后如是呈现:1)由不谐和复合和弦引发的急板快速乐句音调,7小节;2)类宣叙调低音吟诵音调,8小节;3)急板快速乐句音调,8小节;4)类宣叙调低音吟诵音调,5小节;5)第一乐章引子主题音调,8小节;6)类宣叙调低音吟诵音调,10小节;7)第二乐章主题音调,8小节;8)类宣叙调低音吟诵音调,7小节;9)第三乐章主题音调,2小节;10)类宣叙调低音吟诵音调,11小节;11)第四乐章《欢乐颂》主题局部音调模进呈现,4小节;12)类宣叙调低音吟诵音调,10小节;之后,完整接续第四乐章《欢乐颂》主题音调。

这里的调性布局,主要是d小调与B大调,之后接续《欢乐颂》主题音调时,为D大调。

这里的整体速度,随着各个不同乐句的形态与性格而浮动。

这里的各个乐句之间,除极个别处有些短小的连接之外,基本上是前后互相衔接(请高度关注:这一点跟之后瓦格纳以主导动机为形式来结构音乐十分相似)。

这里的各个乐句绝大部分都是类碎片状态,惟有类宣叙调低音吟诵音调相对完整,并作为循环主题占据主导位置,遂可以视其为缝合其余碎片的一根结构针线。

这里的音色配置,作为循环主题的类宣叙调低音吟诵音调都由低音弦乐声部呈现,而其他部分则由管乐声部呈现,两者除了形成音色对比之外,尚有相对活跃之变易与相对凝固之不易的动—静对位。

整体而言,这是通过6个声音角色构成的声音交替与音响互文,以至于最终成就了一出非语言所能成就的音乐戏剧。

相关于贝多芬《第九交响曲》第四乐章,不同文献还有如是描写与表述。

埃格布雷特《西方音乐》:

第四乐章引子部分这个乐段的开始,依然还有“贝多芬式”的冲动与极其明显的男性、意志般的行为。

特莱特勒《历史、批评与贝多芬〈第九交响曲〉》:

《第九交响曲》的终曲具有吊诡性(paradoxical)。这一乐章是为词谱曲,但它却主要是一部器乐曲。它的形式是由器乐体裁的非凡组接串联而成。格劳特、帕利斯卡《西方音乐史》认为:

为了解决在一首长长的器乐交响曲中采用人声作为高潮的问题,贝多芬给自己设定了一个审美难题,即如何在最后乐章中运用一种不寻常的形式:一个简单、不安而不谐和的引子;(器乐宣叙调)重温前面几个乐章的主题后摈弃它们;提出欢乐主题、被高兴地接受;乐队呈示四个诗节的主题、渐强、尾声;又是不安、不谐和的开始小节;男低音唱宣叙调;合唱与乐队一起呈示这个四诗节的欢乐主题,经过变化(包括《土耳其进行曲》)和一个长长的乐队间奏(二重赋格)后,重复第一诗节;乐队和合唱的新主题;两个主题的二重赋格;复杂而巨大的尾声,以崇高无比、美轮美奂的曲调高呼欢乐之“火从天而降”。

唐斯《古典音乐——海顿、莫扎特与贝多芬的时代》说道:

贝多芬用一个强有力的和弦D、F、A、B粉碎了平安。这个和弦宣告了《第九交响曲》合唱终曲的开场白段落,这是一个让听众对人声的运用有所心理准备的段落。贝多芬完成这一任务是通过(1)用力度突出不协和音响,(2)无词的器乐宣叙调以及(3)引用前面的三个乐章的音乐。在引用之后(第77小节)贝多芬引出了著名的“欢乐颂”主题的开头,至此为止完全没有伴奏的宣叙调,因管弦乐的参与得到支持。接着是全体乐队演奏的主题呈示,从大提琴和低音提琴声部开始(第92小节)逐渐被全体乐队承接。

金德曼《贝多芬》认为:

终曲乐章的开头,即“恐怖的号角声”(Schreckensfanfare),通过狂暴的急板段落随着慢板乐章主三和弦同整部交响曲的主要调性(B大调和d小调)的合并,爆发出不协和的强音。……这个令人震惊的段落是要摧毁柔板乐章中宁静的沉思氛围,从作品自身的内部猛然形成一种危机。

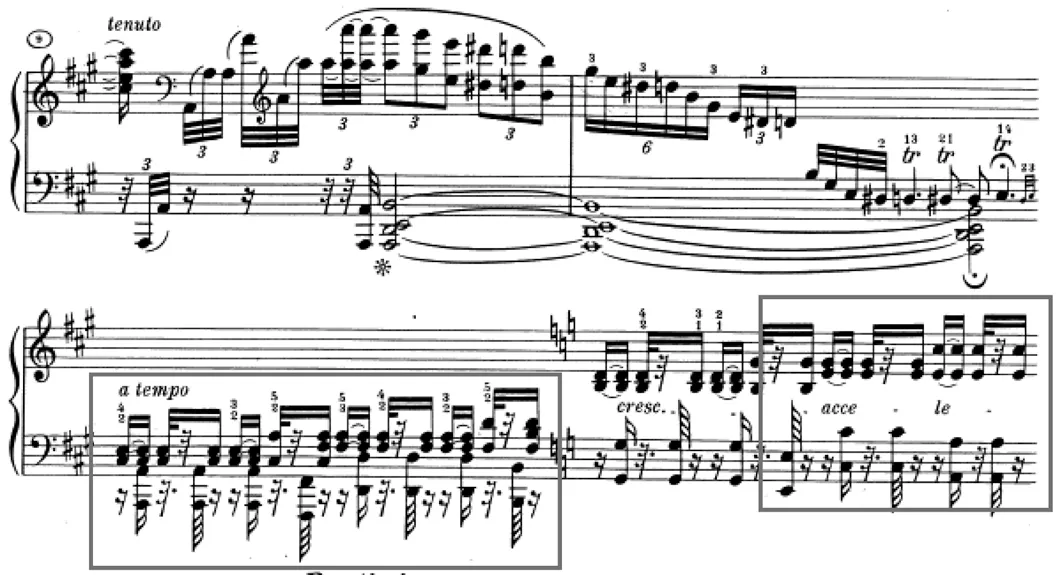

我的看法,这部分由12个乐句构成的乐段,无论在音高结构力的高低幅度强弱,还是在音长结构力的长短速度张弛,或者在音强结构力的厚薄深度刚柔,甚至于在音色结构力的正负色度离合,关键就在于音乐形式语言自身的特定建构。就像前述特莱特勒所言“它的形式是由器乐体裁的非凡组接串联而成”,于是,这个由12个乐句构成的乐段,其本身即音乐戏剧呈现。其中,作为循环主题的类宣叙调低音吟诵音调,在此引子段落中一共有6次形态相似的呈现,无论在体量还是在质性上,很显然,绝对地占据着主导位置。见谱例6(a)(b)(c)(d)(e)(f)方框标示。

由此可见,这个作为循环主题的类宣叙调低音吟诵音调的几个特点——a)这是一种类口语化,有诸多重复音级的声音修辞;b)其第一次呈现,呈现出局部音调自下而上的句式与整体音调自上而下的音势;c)类似于自然呼吸状态,其音调在始端一跃而上之后,便开始了逐渐下沉的音响叙事;d)在整个引子乐段中,该吟诵音调具有非常强的向心拉力,起到了聚合诸多离心力的核心作用。由此排斥其余一再呈现,有如不屈不挠的人籁之声。

余下的6个乐句:第1个乐句,就是由不谐和复合和弦引发的急板快速乐句音调;第2个乐句,是第1个乐句的变异重复。见谱例7(a)(b)箭头↓与方框标示。

这里,所谓的不谐和复合和弦,主要是通过两个声音的重叠与错位所引发出来的音响冲突而呈现的——一个是调性重叠引发的冲突,即第1个乐句开始的复合和弦,由d小调主和弦的第二转位a-d-f-a与B大调主和弦b-d-f-b的重叠(见谱例7中箭头↓标示)。

在古典调性音乐的规训中,d小调与B大调的关系并不是很近,其主音d与B相差一个大三度,如果一定要通过抽象的演算来关联的话,似乎只能这样认定:d小调是B大调属调F大调的平行小调。

然而,在听感官事实,显然不是。应该说,还是基于d小调之上镶嵌一个调外和弦来强化其不和谐性,况且,在此不谐和和弦之后,即是由d小调主和弦诸音分解而来。

与之相仿的第2个乐句,处于同样位置上的和弦则有所改变,由c-e-f-a与e-f-a-e减七和弦呈现,没有复合性质,却显然不在d小调调域,同样,可以通过抽象演算给出的是B大调的导七和弦a-c-e-f,最主要的是,在此减七和弦之后的音节,都是由此减七和弦诸音分解而来。因此,在听感官事实,第2乐句与第1乐句相比,则有明显的变化。进一步,由此两个和弦之后的和弦分解音节d-f-a与a-c-e-f看,依然是d小调与B大调两个调性的重叠所引发的冲突。

另一个则是由节律错位引发的冲突,即音高上以两个同音重复为一个组合,却又置于错位的节拍之中(同音重复则呈现出[弱→强]的类反节拍状态)。从而,在急速(Presto)行运中,通过错位拍点,呈现出一种类跌跌撞撞的踉跄音步,正是在受制于如是不及平衡与均匀的反常态节律之中,借其濒临失控的颠簸状态来瞬时强化其近似极端的紧张度。见谱例8正反括弧标示。

由此不谐和复合,有如不可一世的天籁之声。

第3个乐句,是第一乐章引子主题音调。见谱例9方框标示。

第4个乐句,是第二乐章主题音调。见下页谱例10方框标示。

第5个乐句,是第三乐章主题音调。见下页谱例11方框标示。

这三个前置乐章主题的片段呈现,既可以从表情性的标题音乐(Program music,有的译为:有解说的音乐)去理解,也可以从结构性的回想动机(Erinnerungsmotiv)去解释,甚至于作为摘录性引用(quotation)手法也不妨成为一种界说。三者的间隔性局部呈现,有如蠢蠢欲动的地籁之声。

第6个乐句,是第四乐章《欢乐颂》主题局部音调的模进呈现。作为第四乐章核心主题《欢乐颂》的局部先现,预示着一个千呼万唤始出来的神籁之声圣灵充满。见谱例12方框标示。

整合一起——天籁之声霸气直击,地籁之声傲气回响,人籁之声旺气折射,神籁之声正气普照;一个由12个乐句构成的乐段,其本身即一出音乐戏剧的呈现,天地人神四重奏。

三、音乐自身表达

可以肯定,这里最值得关注与重视的问题,即是:贝多芬之所以让音乐这样说话以至于说这样的话。

对此,以下相关言论可资参考。

塔鲁斯金说:

贝多芬的音乐是最让我们想知道他在讲什么的音乐。

罗森《古典风格:海顿、莫扎特、贝多芬》说:

颤音在作为一个整体的该乐章(第32号钢琴奏鸣曲第二乐章)的节奏结构中极为重要,这也解释了它的非凡尺度,以及它为何在音响上转型为三重颤音。颤音在最后一页乐谱中回归,而这里的节奏是所有以前音乐的综合:变奏四(有的分析将这一变奏看作是变奏六——本文案)(最快的有度量的运动)和原始形式的主题(最慢的形式)在颤音无度量的静止中被双双悬置。通过这样的方式,最典型的装饰手段被转换成大尺度结构的本质要素。这种悬置运动的力量——它似乎可以停止时间的运动(运动仅仅是依靠动作[action]来度量)——与莫扎特的精微感觉(在他的再现部之前会停止和声的运动)紧密相关,但是它变成了贝多芬最个人化的特征。

贝多芬对古典音乐语言中常规惯例的处理既不是绕开它们,也不是假装它们不再有效。直到生命终结,他一直使用甚至复兴他在1770年代孩童时代就知晓的许多音乐手法,而更年轻的同代人,如韦伯、舒伯特和门德尔松,往往将这些手法视为陈腐或老套而弃之不用。……比如颤音作为一种惯例手法,至少当它开始时——它是标准的最后颤音,往往被用于结束一个乐章或一个长篇段落。贝多芬延长了这个颤音,将一个应有的落于C大调的简单解决转型为这个乐章中唯一的一次远关系转调,在如此长时间的纯主调C大调之后,这是一个强有力的效果。这个段落具有深刻的感人力量,恰是因为这个颤音暗示一种立即的最终解决,但它却被悬置了24个小节——音乐升华至一个特别的区域,它远远超越主题的表情质朴性,也大大超越愈来愈激动的变奏。颤音恢复了主题的精美质朴性,但又带来了和声结构的新的复杂性。常规惯例最终得到满足,最后达到了解决,但是C大调的回归仅仅是在主题从三十二分音符的三连音织体中不知不觉升起之时。最后的颤音是古典常规中最简单的惯例之一,但是它在这一最后的作品中得到了最令人眩目的转型和实现。

金德曼《贝多芬》认为:

马丁·库珀(Martin Cooper)曾经对贝多芬的晚期音乐做出评价,认为它们“从多样性和以小见大()中寻求统一”,表现出作曲家对于“人类生存的多元现象背后的统一性的,不断增长的认知”。……然而,我们容易忽略的是,贝多芬是如何对存在于不同声部的开头动机加以改良,创造出包含多重颤音的延缓的织体。

这里,依托音响诗学理念与相关策略,以相对稳定且具有内在逻辑关联的,针对与围绕音乐作品进行描写与表述的基本范畴——声音质料与音响理式;声音动能与音响力场;声音修辞与音响叙事;声音意象与音响意境;声音事实与音响实事——对贝多芬晚期钢琴奏鸣曲(op.101、106、109、110、111)中极端凸显的颤音,以及由颤音进一步变异而呈现出来的震颤性音响结构力与感性结构力问题,做一些讨论。

有关颤音问题,以下相关论述,可资参照。

罗森《古典风格:海顿、莫扎特、贝多芬》:

(Op.111慢乐章)在几乎一刻钟的最纯粹的C大调音乐之后,我们抵达了看似终止式的颤音,而我们必须牢记之前的C大调的时间分量和体量,才能理解下面音乐的意味。这一乐章中唯一有和声运动的部位就是这里,而此处更大的节奏运动完全处于停顿:在这些颤音中,在这里的转调中,没有一丁点导向的力量。颤音和转调仅仅是回归C大调及解决终止之前的悬浮手段。……颤音是该乐章的节奏布局的高潮顶点。一个长时间的颤音会造成持续的张力但同时又保持完全的静态;它帮助贝多芬既接受变奏曲的静态形式,同时又超越这种静态。

韩锺恩《惟一:音乐人文叙事100则》No.31.长时段持续颤音tr的历史遭遇:

贝多芬的运用,则明显有了一种结构性的意义。……这长时段颤音所产生的摇晃与动荡,在此语境之中,竟然变得如此平安,如此宁静,如此淡泊。……处于前景的主体(有旋律意义的声部),在原为装饰性的颤音摇晃与动荡下,反倒成了后景。……贝多芬把可能有余地扩张的潜在意义,以极端的力度与幅度加以推进,从而不断地凸显。

杨燕迪《琴声中的朝圣之旅——记陈宏宽钢琴独奏音乐会》:

“无情”的作曲家似还不肯罢休,硬是在音乐的所有角落都埋设了一个个具有“恶魔神怪”性质的“颤音”。这种在早先音乐中只是充当华丽装饰的普通演奏手法,在此被彻底转型为具有支柱意义的主题性元素。音乐因此增添了让人透不过气的音响密度,但对于演奏者,这些颤音无异于一个个置人于死地的“地雷”,让人望而却步。

宋佳《试从“形而上”性质的角度研究贝多芬晚期三首钢琴奏鸣曲中的哲理叙事》:

这种音响的凝聚和延绵在Op.111尾声处的运用更是达到了登峰造极的程度。贝多芬将自己置身于其头脑中的浩然星空,这是一个远离尘世、超凡脱俗的境界。在这首乐曲中,音乐中高音区的长颤音和长踏瓣是“漫天星斗式”音响的一种显著表现。……从第二乐章第161小节开始,这个长颤音绵延长达12个小节,属音上的缥缈颤音先是在最高声部小字三组的sol开始,然后到165小节开始,音区逐渐变低,降至小字二组和小字一组的sol,神秘的气氛绵延贯穿于人的整个精神世界,人在万籁俱寂的境界中,从与命运抗争走向宗教朝圣之途。

黄易《孤岛自鸣:流连与放逐——贝多芬晚期钢琴奏鸣曲颤音问题研究》认为:

贝多芬钢琴奏鸣曲Op.111 末乐章中仿佛无边无际的颤音,以弱力度流连于最开始的变奏主题,赋予它纯净、超凡脱俗的意义……。从乐能的角度出发,持续性的颤音累积着、重叠着,在音乐力场中形成一种不间断的脉冲,走向“无穷动”。……如是流动的音响,不再是青年贝多芬那种骄傲的、炫耀的、英雄胜利般的情绪,而是平和的、宁静的,有如圣哲获得了最终的精神提纯。……在一片氤氲中弥漫出“天堂意象”……,不但圆满了音乐所要表达之物,也成全了贝多芬——以动为静,在平和中走向心灵圣殿的结局。……也许,贝多芬的颤音就像是放逐在外的“孤岛”,但是,这座孤岛依然充满着对昔日大陆的流连。如果设问:孤岛为何自鸣?因为它是自在、自足、自由的,是非人为加之其上的,甚至有“不鼓自鸣”的本体意味在,并等待着与后来者的相遇,即伴随历史长鸣不断与后来者发生共鸣。于是,流连是要融入社会,放逐是置身于主流之外;流连是有对传统的回望,放逐是拒绝传统的功用而出新;流连是他在人间尚有恋恋不舍和心有不甘之事,放逐是他最终将自己推向天堂;流连是一种人性,放逐是一种成全;与其说这是一种背离、反叛,不如说这是一种成熟的人性使然。半推半就,贝多芬就这样呈现自己成熟的人性,通过音乐之火的淬炼给出了世界的另一种面貌,并呈递到众人的眼前。

金德曼《贝多芬》:

在贝多芬第32首c小调钢琴奏鸣曲(Op.111)中,通过延长的颤音,其他音高继续一起鸣响,贯穿其后的整个乐段。对于敏感的听众而言,整个至深至纯的乐段几乎无法解决,而是久久回荡在记忆之中。正如许多评论者所言,作品Op.111的宁静结尾,不是潜入虚空的一种过渡,而是转换到一个神秘的空间,带着对于绵长的G音颤音的永续回忆。在这个音乐语境之中,无论是申克强调的F音,还是克雷奇马尔重视的C音,都没有延长的G音颤音具有那么重要的表现意义。

有关颤音,以及由颤音进一步变异而呈现出来的震颤性音响结构力与感性结构力问题,这里,特别需要加以说明的是,促使我关注这一问题的原因,除了我20多年前即对此有一定的感性体验与知性领悟之外,主要是缘于2020—2021学年,上海音乐学院音乐学系安排我指导2017级(四年级)本科学生黄易同学的主科课程《音乐学写作》。在讨论选题的过程中,她接受了我的建议,专门就贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中的颤音问题进行研究与写作。根据我的要求,她通过临响不断凸显听感官事实,并从中确定了研究指向与写作重点。由此,也再度促使我自己对这一问题有了一些新的看法。为此,我这里的讨论,只是限于简单设想与举例分析而已,我想,更大范围的研究空间与更高层次的写作台阶,还是留给后学者去逐步实现。

颤音,在西文中叫作trill,缩写成tr,即通过两个间隔大二度或者小二度音程距离音的持续轮回,所产生的一种具有震颤性音响效果的音型,是一种具有装饰性功能的音响结构。就颤音的形态而言,无非就是把一根原先平直的线条处理成一条带有均匀曲口的波形声线。而贝多芬在其晚期钢琴奏鸣曲中的这种做法,如前所述,则已然将tr的功能性意义转换成了具有结构性的意义。为此,我的想法是,以贝多芬相关作品为例,将颤音以及由此而变异出来的震颤性音响结构力与感性结构力问题,置于音响诗学的基本范畴中间。

一方面,以求其作为艺术声音的自有动能与自生力场。其中,所谓自有动能,即声音动力的自在能量;所谓自生力场,即由声音动力持续释放自在能量而自行生成的音响场域。另一方面,以求其与作品相合式之解答策略。其中,音响诗学基本范畴的贯串性意义就在于:声音质料与音响理式,是构成音乐作品的两个最基本的结构要素;音乐作品之所以由单一呈现逐渐趋向于整体呈现,取决于声音本身存在着的自有动能,以及由此而自行生成的音响力场;随之,则进入到艺术的工艺结构程序之中,通过具有驱动力的声音修辞去成就具有叙述性的音响事件,进而,彰显其具有指向性的音乐意义;至此,通过艺术意向成就的声音意象,进一步勾画出音响意境,以至于定位具有人文情怀的精神境界;末了,再由此折返回去,探寻与触及音响结构形态之实底,并追询与求证听感官事实之确据。

声音质料与音响理式。颤音之类别,包括颤音与多重颤音,以及近似性类颤音、泛化性类颤音、离形性扩颤音、变异性扩颤音。颤音之形态,包括半音颤音、全音颤音,以及三度五度八度等等震音之类颤音、和弦分解音之类颤音。

声音动能与音响力场。颤音之行运,包括波形颤动、起伏颤动、双重乃至多重声音构成的颤动。颤音之幅度,包括平直前行、斜向上下、弧形弯折、拓扑曼衍。

声音修辞与音响叙事。颤音之范式,包括插入、镶嵌、跟随、伴行、笼罩、覆盖、弥漫。颤音之趋向,包括逐渐扩充、逐渐聚拢。

声音意象与音响意境。形下之颤音,包括于声像之动中蕴藏有意象之静。形上之颤音,包括于淡泊明志中酝酿着宁静致远。

声音事实与音响实事。置于感性体验中间的颤音,包括震颤—抖动(阵发,远距离由弱渐强),摇晃—摆动(均匀,长时段持续),痉挛—震动(抽搐,瞬时性突发),涡流—漩动(惯性,异体相吸缠绕一起),渗透—触动(钻探,见缝插针、无孔不入),闪烁—扰动(交替,忽明忽暗亦浓亦淡),漂移—浮动(铺张,汹涌澎湃)。

总而言之,其艺术特性——通过交替—离散聚能,通过折叠—集合成场,一种持续性重复流体所成就的弥漫性喧嚣张力;一种动力性无穷增长所成就的凝固性质朴沉寂。

接下来,再以贝多芬《c小调第32号钢琴奏鸣曲》(,Op.111,1820—1822)第二乐章为例,仅就颤音以及由颤音进一步变异而呈现出来的震颤性结构(震颤力)与随之相应生成于感性体验之中的跌宕性结构(跌宕感)问题,略作描写与表述。

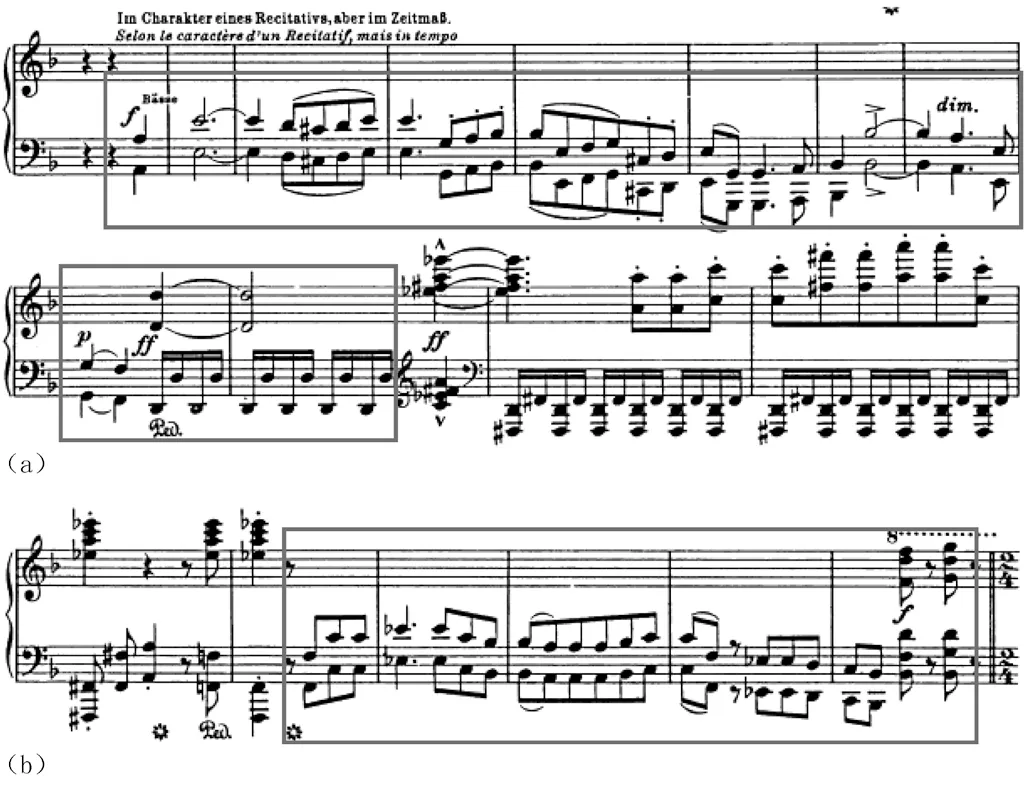

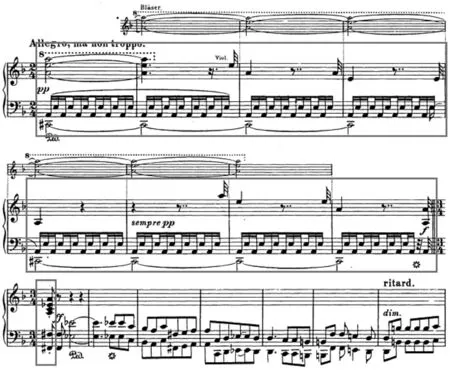

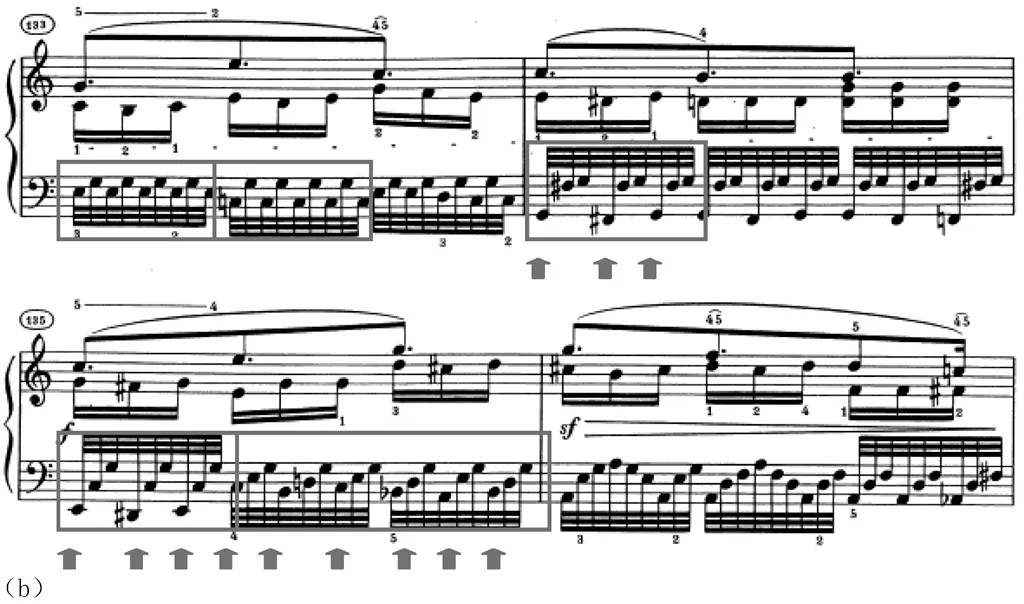

这一乐章是一个变奏曲,由1个主题+6个变奏+1个尾声构成。

主题:并列单二部曲式,1—16小节(A段:1—8,B段:9—16)。

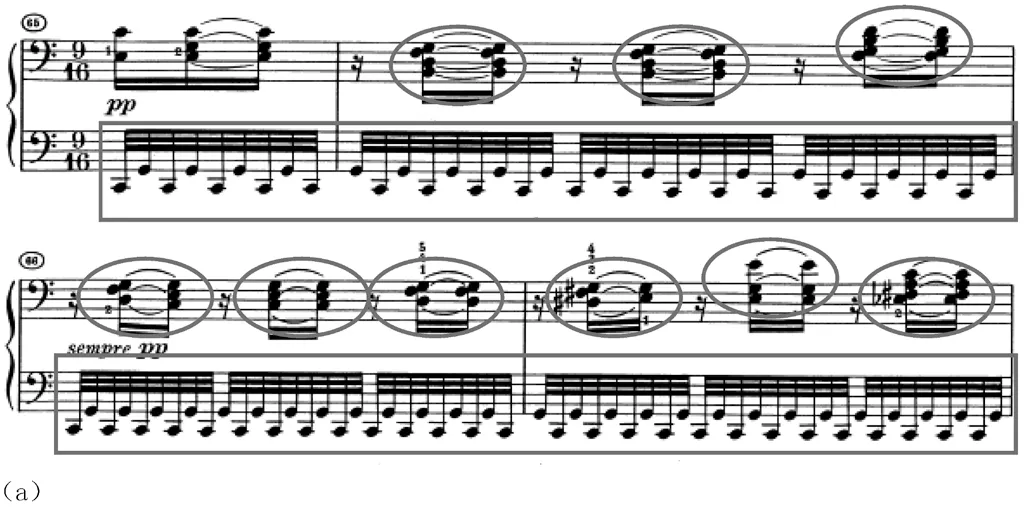

在主题A段中,已经预设有音响震颤的某些条件,比如主题动机的一开始两个乐汇:四度音程下行与五度音程下行的衔接[c↘g]→[d↘g],以一个C大调属音的g作为轴心进行上下旋动。由此,感性体验上也就相应地生成起一种具上下轮回旋动的跌宕感。见谱例13圆圈标示。

主题呈现之后的6个变奏,其划分依据,除了大部分作为并列单二部曲式A段与B段各有反复,有明显的标识之外,最主要的差别在于不同的织体,以及主题音调在变奏过程中若隐若现或者时进时出。

变奏Ⅰ:并列单二部曲式,16—32小节。

以某个同音作为轴心作上下旋动,以及间隔性持续音的闪现(也可以看作是以持续音作为轴心作上下旋动),通过上下摇晃而前行,以形成一种略有波动的颤动音效。见谱例14方框与箭头↓标示。变奏Ⅱ:并列单二部曲式,32—48小节。

音响形态上,主要是时值紧缩、装饰性半音增强某种连贯性、同和弦反复介入其中。最主要的,则是通过不同声部的交替换形,以及由此带来的力度变化,其上下与前后的起伏性波动,有了明显的增加。见谱例15圆圈标示。

变奏Ⅲ:并列单二部曲式,48—64小节。

随着节拍变化所引发的时速增长,尤其是通过不同声部上下行音型的交错互动,不仅起伏性的波动更加明显,经由极具钢琴特性语言的左右手交替,其流动性也得到了大幅度的增加。见谱例16圆圈与方框标示。

变奏Ⅳ:并列单二部曲式,64—105小节,其中,97—105小节为连接。

随着织体的变化,这一变奏瞬时间似乎遁入空灵沉静的状态。然而,值得注意的是,低音声部开始持续呈现五度以上不等的远距离音程震音,并以均匀的波动与高音声部和弦相互映衬,尤其是在高音声部,继而又呈现出不谐和的倚音和弦状态,再加上带有拉抻性的快速流动音型与同音反复的点状音型,虽然是通过微量震颤造成的波动,但其音效却是有过之而无不及,颇有“此时无声胜有声”的意境,甚至于就像是潜流与管涌,正在蕴酝着新一轮的震颤与跌宕。见谱例17(a)(b)(c)方框、圆圈与斜线标示。

变奏Ⅴ:展开性结构,106—130小节。

第一部分:随着长时段颤音的进入,主题A段起始动机与之伴随。颤音的音程距离,由大二度全音趋于小二度半音,再转换为三个颤音,之后,颤音沿着上行半音序进的台阶逐渐攀升。第二部分:在长时段颤音终止之后,以主题A段结尾动机作为基本材料,进行连续的展开,直至与变奏Ⅵ相衔接。见下页谱例18(a)(b)圆圈、箭头↑←与方框标示。

变奏Ⅵ:复二部曲式,130—171小节,其中,首部[A]130—146小节,尾部[B]146—171小节。

这是进入到震颤力最强直至高潮的段落。随着主题的再现,与之相随的,均为极具震颤性的结构形态,比如分解和弦及其转位形态、三度与五度震音以及镶嵌有附加音的八度震音、超过八度距离的分解和弦、由两个不同音响结构(不断重复的分解性音型与隐伏在低音声部的半音关系)引发的双重震颤等,在进入长时段属持续颤音之际,低音声部震音自身又形成了不同音程运动的结构关系(其中包括大二度、大三度、小三度、纯五度、减五度、大六度、八度,等等)。由此,与长时段属持续颤音以及主题在中、高声部的再度呈现,构成了多重声态的震颤性织体,以至于将音响结构的震颤力发挥到了极致,并且长时段属持续颤音的叠入,将之前不断提升的跌宕感拉回到了几乎处于幽静安谧的深渊。见谱例19(a)(b)(c)圆圈、方框与箭头↑↓标示。

尾声:172—177小节。

简短的尾声,在两个最朴素的动机——往返拉抻的类音阶快速上行句式与主题A起始动机及其变形与逆行——的先后呈现中得以结束。见下页谱例20方框与圆圈标示。

回过来看,着眼于这一变奏部分的整体结构,无论在音响结构的震颤力,还是在感性结构的跌宕感,几乎都可以感受与感觉甚至于感知到:音乐作为一种形式语言是这样自言自语的——在末尾长时段属持续颤音呈现之前,由类颤音所生成的震颤力,其力场梯度通过愈益增长而达至顶端,转瞬间,则被强势吸入到了一个最小空间距离的,极具原生性动力本源的,这一条带有均匀曲口的波形声线[]的黑洞中间。

所罗门认为:

这部作品被注入了一种过剩的、持续更新的力量——这种力量为人与人之间的关系变化提供了一种驱动力——因为它们包含着人类尚未实现(事实上也难以实现)的希望与目标的预测和规划。

托马斯《浮士德博士》认为:末尾颤音结束时小咏叹主题分裂为C-D-G-G四个音符,仿佛是挥手告别,尤其对新加入者C音作如是描写:

这个加入的C音感人至深、带来安慰,消除了世间的忧愁。它仿佛轻抚人们的头发和脸颊,深情而感伤;仿佛离别时的回眸一瞥,深沉而宁静。它凭借无法抗拒的人性力量赐福一切可怕的苦难,在听者心中留下永诀的记忆,使人不由得泪洒衣衫。

阿多诺《贝多芬:音乐哲学》认为:

时至今日,告别的经验已不复存在。这经验藏在人性深处:不在者之在(Gegenwart des Nichtgegenwartigen)。人性作为交通条件的一种功能。……贝多芬尾奏的意义的确在于,作品、活动,不是一切,自发的全体性并未将其整个意义都包含于其内在,而是超越其外。动势指向静止。这是早期贝多芬的超越动机原型之一。音乐明澈披展于我们面前。经常带着感谢(Dank)的表情。感谢是贝多芬的伟大人性范畴之一。其致谢中含有音乐的向后转(Sichzuruckwenden)——这是它与精明能干最深刻的差异。贝多芬的感谢每每与告别相关。……小抒情调变奏[作品111]结尾,那种回首、告别的力量,使在它之前发生的一切都仿佛过度照明般变大,变大的幅度难以衡量。而且,这些变奏本身,一直到最后变奏的交响曲般结尾为止,都几乎毫无能与这告别等量齐观之处。这告别是身临其境的(erfüllte Gegenwart)——音乐本来是无力实现这种境界的,因为音乐存在于表象之中,但贝多芬音乐里的表象,那“永恒星辰的梦”,其真实力量就在于能够将不曾有的事物唤起为过去、此时不在者(Nicht-Seiende)。只有乌托邦才给人曾经有那件事之感。他的音乐的形式意识改变告别以前的过程,使那过程生出一种伟大,一种身临过去的作用(die Präsenz in der Vergangenheit),它在音乐内部无法当下达成的一种作用。

青年钢琴家、中央音乐学院邹翔教授,就贝多芬这首钢琴奏鸣曲所言做出如下解读:

当贝多芬晚期最后一首钢琴奏鸣曲作品111号第二乐章开头咏叹调式主题浮现时,被唤起的绝非人类情感中一般意义的直抒胸臆或多愁善感,那是重获新生的感恩,是超越个人情愫的大爱,是对人类群体的终极拥抱。

这样无边界而永恒的音乐一边赋予人类归宿般的抚慰,一边引领人类精神走向远方。可以说,贝多芬通过音乐创造了一种信仰。音乐会所致敬的永恒的古典精神,并非窄义的古典时期音乐风格,而是那个时代对于人类情感的高度表达和人类信仰的无限追求。

贝多芬是音乐秩序与规则的缔造者和主宰者。他的变奏曲形式完全不满足于装饰性的表达和炫技,111号奏鸣曲第二乐章从一个变奏到另一变奏是自然界力量的不断生长、裂变,再生长、再裂变,精神上亦是不断蜕变和不懈升华的伟大历程。

练琴时每弹到乐章第五次变奏(130/131小节起)时,心中总感觉忽然被注入一股温暖,顿时春暖花开。这样的音乐是大病初愈后的欣喜,重获新生般的感恩,信仰征途的又一次起点。最后一次变奏(161/162小节起)在高音区隐现时,人类灵魂仿佛已经脱离肉体,在遥不可及的高处轻声吟唱飘荡,那是人类告别世俗的天鹅之歌,那是天上之神召唤人类的天籁之声。

由此可见,无论是着眼于音响结构力,还是醉心于感性结构力,都已然表明——贝多芬之所以让音乐这样说话以至于说这样的话的根本驱动,就在于:音乐自身形式语言的诗意存在。

此刻,我自然而然想到了中国古代典籍有关“易”之三义,如郑玄《易赞》以及《易论》所言——易一名而含三义:易简一也,变易二也,不易三也。

这里,结合颤音问题,依此修辞——持续反复之简易,均匀轮回之变易,胶着凝固之不易。

进一步的问题是,除了音乐自身形式语言的诗意存在之外,是否还有其他声音的存在?

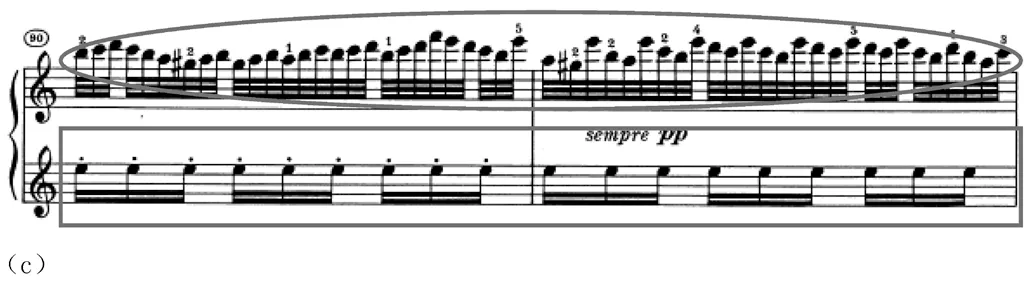

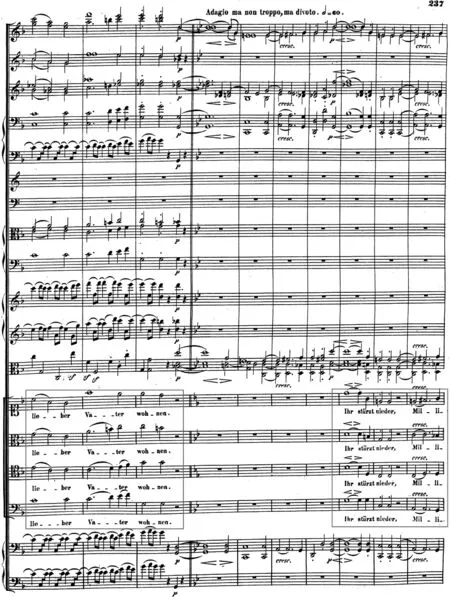

这里,不妨举出贝多芬《第九交响曲》第四乐章中的一个特性声音——处于圣咏之后,仿佛从极遥远的地方逐渐形成并飘逸而来的一团星云,或者就像是最终汇聚至包含有E音的突如其来的一声巨响,整整持续四个小节,重复八次,加之与此相关的结构上下文,在诸多研究中,经常以星空意象或者星云意象或者苍穹意象予以命名。

除此之外,星空意象的其他指向——贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中通过颤音成就的类无穷动似的震颤性,康德:位我上者灿烂星空、道德律令在我心中意境的声音存在……

诚然,这里所谓星空意象的命名,主要据以歌词所指:

他一定在那繁星之上(Über Sternen muss er wohnen),以及贝多芬曾经的自言:星辰的高度更加适合器乐(加以描绘)。

另据阿多诺《贝多芬:阿多诺的音乐哲学》介绍:

这是德国诗人斯特凡·格奥尔格(Stefan George):咏贝多芬出生地《波昂的房子》(Haus in Bonn)中 的 诗 句:Eh ihr den leib ergreift auf diesem sterne/Erfind ich eueh den traum bei ewigen sternen,不待你们肉体抓住这星辰/我就为你们发明永恒星辰里的梦。注1

回到贝多芬作品的这个段落,其歌词是:

朋友们,在那天空上(Brüder,über’m Sternenzelt),

仁爱的上帝看顾我们(Muss ein lieber Vater wohnen)。

亿万人民虔诚礼拜(Ihr stürzt nieder,Millionen)?

拜慈爱的上帝(Ahnest du den Schöpfer,Welt?)?

越过星空寻找他(Such’ihn über’m Sternenzelt)!

上帝就在那天空上(Über Sternen muss er wohnen)。

见谱例21方框与箭头↑标示。

而从其音响结构着眼,这里的声音关系,则似乎有这样几种可能性,见谱例22方框与箭头↑标示。

a)置于C大调调域中间——Ⅰ→Ⅳ

4→Ⅳ→/→省略五音之E大调Ⅰ;其关键,就在于这个C大调属音下方大三度音的呈现。

b)置于G大调调域中间——Ⅳ→/→Ⅴ→省略五音之Ⅵ和弦;其关键,则在于这里有一个类那不勒斯小二度关系的和声序进。

同时值得注意的是,紧接之后呈现的两个和弦,其中,E音变成了E音,并且,在高音声部G音依然保持的前提下,减七和弦与小九和弦先后呈现(见下页谱例22圆圈标示)。

需要加以补充的是,有关这个音响结构的声音关系,除上述(a)(b)两种可能性之外,还有一个值得关注的可能性:c)在调性音乐常规终止(属→主)之后的变格终止(plagal cadence)中间,经常会出现一个带有主音下方大三度的Ⅵ级音,即由变格终止构成的下属大三和弦经由下属小三和弦镶嵌在已然进入音响终极状态的和弦终止中间,这种情况尤其是在基督教礼拜圣诗末尾的“阿们颂”处十分常见并有明显的呈现,即:那个主音f与其下方距离大三度的d所构成的特定声音关系(见下页谱例23方框标示)。

与此相同结构,在贝多芬《第九交响曲》第四乐章前面部分,欢乐颂主题第二次通过声乐呈现以及变奏与展开及至高潮位置,置于D大调调域,同样也有这样一个包含有F音的结构呈现,见下页谱例24方框与箭头↑标示。

以及相似结构,在贝多芬《第九交响曲》第四乐章结束之前的一个停顿之处,同样有一个包含有D音的音响结构,见后文谱例25箭头↓标示。

进一步探究,这个音响结构范式,在贝多芬写于1808年的《c小调合唱幻想曲》(Op.80)接近结束之前进入高潮时,也先后呈现两次,见后文谱例26(a)(b)方框标示。

这个包含有E音构成的音响结构,在这里主要就是强调Kraft(力)这个词,这个段落的歌词如下:当爱与力团结联姻(Wenn sich Lieb und Kraft vermählen),神圣的恩典就会眷顾人类(lohnt den Menschen Göttergunst)。见后文谱例27(a)(b)方框标示。

由此产生的问题是:这样一种声音究竟是什么呢?它又来自哪里呢?

仅就这几个段落的结构范式而言,通过以上的简单分析,是否有这样一些可能性——实验性的调外之声?经验性的意外之声?超验性的天降之声?先验性的太初之声?

达尔豪斯《古典和浪漫时期的音乐美学》认为:

贝多芬与崇高的亲和力表现在他对亨德尔的狂热和在对——从康德那里读到的——“繁星密布的天空”的外在无限和“伦理法则”的内在无限之间的结合中。

陶辛《基因与生长:贝多芬“大赋格”(作品133)解析》认为:

这是一种悬浮在外的星云意象,并且,带有随心所欲式的任性。

杨燕迪《贝多芬晚期风格再议》认为:

贝多芬晚期作品中有不少如是星空意象与苍穹意象。

宋佳《试从“形而上”性质的角度研究贝多芬晚期三首钢琴奏鸣曲中的哲理叙事》认为:

这种满天星斗式的音响看似绵延松散,实际上有着巨大的内在凝聚力,尤其体现了形而上性质对于作品所具有的哲理式构建作用,因为这种音响中凝聚着这样一种形而上性质——神秘的、渴望升腾和蜕变的精神氛围。

进一步,归回到贝多芬《第九交响曲》第四乐章与《c小调合唱幻想曲》中这个包含有E音的音响结构。这里,除了通过艺术行像描写进而适度诠释所成就的美学意象之外,是否还有哲学罔象、神学圣象这样一些“象”在——这究竟是一种他者的指代?还是完全与他者相即的象征?或者直接就是一种无差别的同一性存在?

金德曼《贝多芬》:

《第九交响曲》第四乐章中这个有着E音响的和弦,显示出一种重要的象征意义,同神圣在星空之上的显现联系起来。这个音响被重复八次,伴随着唱词的每个音节。它看起来稳定而永恒,仿佛一个庞大的音响象征;即使它在乐队中被转化为一个减七和弦,此后导向一个小九和弦,G音仍然高高在上予以保持。

蔡宽量《贝多芬的空白美学》:

在贝多芬:《c小调合唱幻想曲》中,这个被称之为“形而上学巨响”的“Kraft”,让音乐突然转向E大调,栖身于它自己的和声空间里。洪亮高亢,尖锐刺耳,似乎不可移动,这个和声突变带来了整个《合唱幻想曲》的至高静止点。……此刻,有自由象征意义的纯粹E性(Eness)整整延续了七个小节,就像是悬停在一个“崇高—神圣力场”(Kraftfeld)之上,……既是本有(无中生有地创造),又是全在(绝对存在)。

对此,是否可以理解为,这是一种通过力度(重复并持续多个节拍)、速度(几乎稳态定格)、色度(逾越调性之外)多重异变,直接彰显出来的非行像之意象、罔象、圣象?一个飘逸而来游离于调域之外的行像;一个具形而上学巨响效应的意象;一个与苍穹星空星云相即的罔象;一个依太初之声而显现的本有与全在的圣象。

四、音乐形式语言的本有自体

这是一个不容忽略的核心问题,作为前提,也就是在本体上,不仅要把属音乐的艺术声音纳入并置于音乐美学理论范畴中间,而且,必须从“是其所是并且如其所是”高度,去有效区别并充分诠释,以至于合式设置。

1)音乐的边界——作为文化产物的音乐,作为艺术作品的音乐,作为审美对象的音乐,作为纯粹形式的音乐。2)音乐的质性——音乐的文化属性,音乐的艺术特性,音乐的审美个性,音乐的自有本性。3)声音的定位——自然天成的声音,人为造成的声音,历史生成的声音,本有自成的声音。至于什么是音乐形式语言的本有自体?

门德尔松于1842年10月15日,在给马克—安德列·索凯的信中,就曾经表达过这样一种看法:

语言文字代替不了音乐,也说明不了音乐。……语言,在我看来,是含混的,模糊的,容易误解的;而真正的音乐却能将千百种美好的事物灌注心田,胜过语言。那些我所喜爱的音乐向我表述的思想,不是因为太含糊而不能诉诸语言,相反,是因为太明确而不能化为语言。……因为同样的词语对于不同的人来说意义是不同的。只有歌曲才能说出同样的东西,才能在这个人或另一个人心中唤起同样的情感,而这一情感,对于不同的人,是不能用同样的语言文字来表述的。

汉斯立克则以“鸣响地被运动着的形式(Tönend bewegte Formen)”为据,提出“音乐的内容就是乐音的运动形式”的经典命题。

与此相关者,于润洋先生提出“音乐是抽象的纯粹的形式语言”,在相当程度上,正是对这个问题给出的一个合式解答。

音乐是抽象的纯粹的形式语言,这是2013年12月6日,在桂林举行的由人民音乐出版社主办、《音乐研究》编辑部与广西师范大学音乐学院承办、广西人文社会科学发展研究中心协办的全国音乐学跨界问题高层论坛上,于润洋先生作为《音乐研究》时任主编,在会议总结发言时,于不经意间给出的一个久经思考的经典论断。

我认为,这是一个具本体论性质的论点。之所以如是评价,就因为于润洋先生给出的这个命题,通过对两度换形的陈述,揭示了音乐本体,即音乐之所以是的那个存在自身。

其中,一度换形是成就抽象的形式语言,即去声音表达他者的功能性,以成全其自主结构;或者说,通过转换成全一种有别于摹仿他者的自主语言。二度换形是成就纯粹的形式语言,以进一步表明声音结构自身驱动形成的新常态;或者说,通过生成成熟一种有别于自我感叹的自生语言。仅就形式语言问题而言,形式即通过转换与生成所成就的一种有别于情感表现的自在语言,又作为情感的声音存在,即有艺术属性并具审美质性的音乐之所以是的自有、原在、本是。

同样与此相关者,英国文艺理论家瓦尔特·帕特甚至如是断言:

一切艺术(Kunst)都力求达到音乐的地位。

(All art aspires to the condition of music)

这里要讨论的问题,无疑是帕特的这句话究竟表达了什么意思?

我的看法,其意味绝不在于一种现象描写:给出一种不同艺术门类等级划分的标准,以及由此而形成的价值判断;其意味只在于一个本体陈述,也可以说,这个本体陈述就是艺术学学科的基本问题——所有艺术都应该趋向于音乐那样,通过抽象的纯粹的形式语言来建构仅属于其各自存在自身的艺术作品。

太初有道,道成肉身——在音乐中,至高无上的意义,必须经由声音而呈现;或者,音乐就是至高无上意义的声音存在。就像逻各斯中心主义→语音中心主义,逻各斯(logos)之所以退出中心,就在于它极端理性;语音(phono)之所以成为中心,就在于它复原感性。

因此,所谓逻各斯中心主义向语音中心主义位移,其实质就是由相对约定、模糊、虚幻、抽象的逻各斯,逐渐趋向于绝对确定、清晰、实在、具象的语音。

由此可见,在艺术的终极语音中间,是不是有一种——不由自主的自有存在,与生俱有的总有存在,始终如一的永有存在,独一无二的仅有存在,之所以是的本有存在,一种以其存在自身以及应该这样存在的名义存在着的存在。

于是,在众声喧哗之中独闻天籁、地籁、人籁之后的神籁,就是有一种无缘无故的自有,无中生有的原在,无须承诺的本是。

至此,贝多芬让音乐说话,不断发掘音乐自身形式语言的诗意存在,由此呈现。

结 语

概括以上举出的贝多芬作品中的相关例子。

贝多芬《第三交响曲》第一、二、三、四乐章体裁曲式——以形式体裁修辞代言,成就陈述性叙事,通过类询问之起伏结构范式,并及起落趋乱的音响态势中彰显其曲体气息,在一个极具跌宕物像的吸引子牵引下,形成一个波澜壮阔的焦点意象,陈情述志英雄诗。

贝多芬《第29号钢琴奏鸣曲》第四乐章引子与《第九交响曲》第四乐章引子——以句式动能修辞换言,成就戏剧性叙事,通过类轮回之回旋结构范式,并及张弛交错的音响态势中凸显其话语气焰,在一个极具反差质料的吸引子牵引下,形成一个和谐冲突的焦点理式,天地人神四重奏。

贝多芬《第32号钢琴奏鸣曲》第二乐章变奏曲部分——以音势力场修辞自言,成就声本性叙事,通过类离合之汇流结构范式,并及汹涌澎湃的音响态势中明显其自有气象,在一个极具强力动能的吸引子牵引下,形成一个独一聚集的焦点力场,九九归一涡流漩。

诚然,针对开始的设问,能否作如是反问?

1)如何让音乐说话?2)让音乐说什么话?3)之所以让音乐这样说话以至于说这样的话。反问a:音乐可不可以说话?音乐能不能够说话?

回答a:音乐可以说话,音乐能够说话。

反问b:可不可以不让音乐说话?能不能够不让音乐说话?

回答b:不可以不让音乐说话,不能够不让音乐说话,因为音乐是抽象的纯粹的形式语言,因此,音乐总是以其存在自身的方式在不断地说话。

末了,再正面回答“让音乐说话”的三个设问——

1)如何让音乐说话?通过音响诗学基本范畴——声音质料与音响理式,声音动能与音响力场,声音修辞与音响叙事,声音意象与音响意境,声音事实与音响实事——寻求与作品相合式之解答策略。

2)让音乐说什么话?以乐音能指自身结构行运态势生成其语言所指。

3)之所以让音乐这样说话以至于说这样的话。不断发掘音乐自身形式语言的诗意存在。

因此,我的结论,也许与前面设问的位序恰好相反——1)前提必定是音乐足以自言自语,音乐自身表达;2)如此才能够言他失语,音乐表达语言无法言说者;3)以至于代言他语,音乐替代语言进行表达。

依托自强不息的动能,就像火一样,总是燃向它无物可燃的地方;生成上善若水的力场,就像水一样,总是流向它流不过去的地方。

同样道理,就没有不说话的音乐,无非所有的音乐都在其合规律与合目的的行运中,于不同的结构层面与不同的功能区域,说着合乎其声音存在自身的话。

2020年11月27日初稿

2020年12月2日—9日重写并修订

2022年6月9日应期刊要求第六次修订

——贝多芬晚期钢琴奏鸣曲颤音问题研究