六十年来广西芦笙音乐研究的分析与反思

陈 盈

引 言

芦笙是广泛流行于我国西南侗、苗、瑶等民族的簧管类乐器。在广西,芦笙分布如下:侗族芦笙主要分布于桂北的三江、融水等地;苗族芦笙主要分布于桂北的融水、桂西北的田林、隆林、那坡等地;瑶族芦笙主要分布在桂东北的富川等地区。芦笙乐是具有歌舞乐一体表演形态,在侗、苗、瑶等民族中生活中占有重要地位,是民族文化、民族意识的体现,是满足自身物质与精神生活的载体。

一、广西地区芦笙音乐研究成果概况

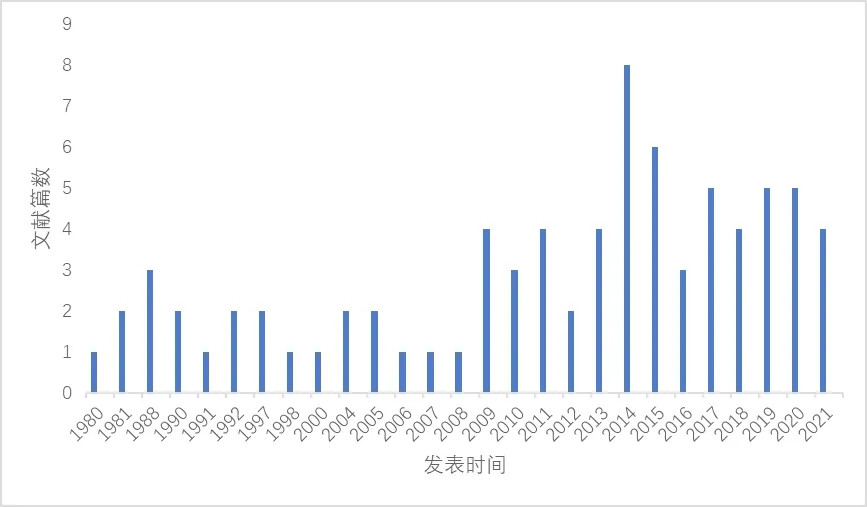

通过CNKI中国知网平台搜索,建国后年至今的文献共计79余篇。发表文献趋势图如下图1。

图1 芦笙音乐文献发表逐年趋势图

从上图中可以看出对广西芦笙音乐研究文献的大值为2014年和2015年。由于2005年文化部部署了我国大规模的非物质文化遗产全面普查工作,其研究成果从2005年开始逐年增加,非遗普查工作带动地方文化部门与学者对芦笙音乐的整理与研究。

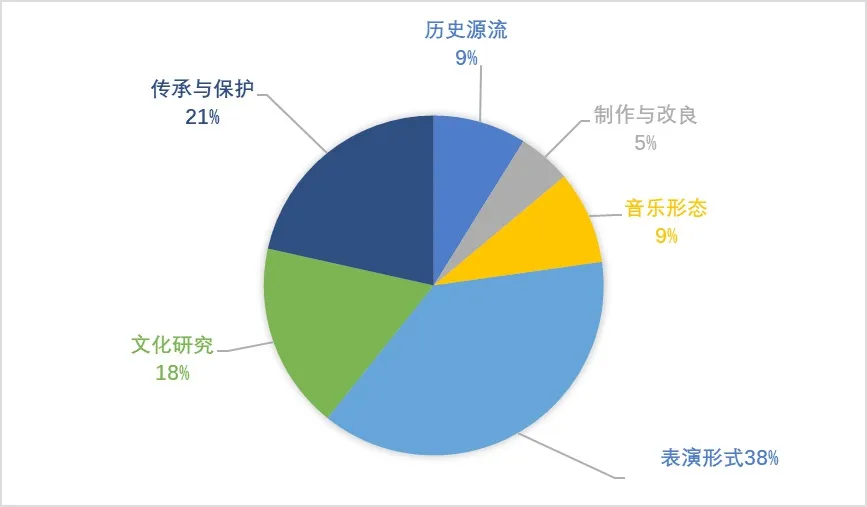

笔者就知网所搜集的70余篇文献,对前期研究成果进行归纳分析,所概述内容仅供参考。将70余篇文献按照研究内容进行分类,主要包括一下六类:历史源流7篇、制作与改良4篇、音乐形态7篇、表演形式30篇、文化研究14篇、传承与保护17篇。各项具体的研究内容,在总文献中所占的比列分别为:历史源流9%、制作与改良5%、音乐形态9%、表演形式38%、文化研究18%、传承与保护21%。如下图2。

图2 芦笙音乐文献研究方向类型饼状图

二、广西芦笙音乐文献研究现状

(一)历史源流研究

芦笙的历史源流一直以来都是热点研究对象,诸多学者对芦笙的历史溯源说法不一。张国永《漫谈芦笙》[1]一文是最早介绍广西芦笙的文章,作者认为芦笙是匏笙、葫芦笙的融合产物体。

秦序认为芦笙源于卢沙。在《芦笙起源初探》[2]一文中,通过对历史文献进行研究,认为古时西南地区的苗、侗、瑶等民族广泛流行卢沙,而卢沙即是芦笙的前身。杨进飞认为芦笙源于古越人的“龠”。在《侗族芦笙考》[3]中,通过对芦笙款词《龠登》研究,款词中称之芦笙为“龠”,而侗族作为百越后代,与古越人称芦笙为“龠”一致,从而推断出侗族芦笙是古越人乐器“龠”的继续流传。戴进权认为芦笙源于禾杆笛。在《苗族芦笙起源浅谈》[4]一文中,作者认为苗族芦笙的起源与发展水稻有很大关系,在种植水稻过程中发明了苗族芦笙的雏形禾杆笛,芦笙的发展从禾杆笛®苗苗®芦笙。杨秀昭认为芦笙是融合排笙、葫芦笙的多元综合再生物。在《广西芦笙乐论》[5],一是从广西所处地理位置与流变情况来看,与云南、东南亚接壤,并在历史文献记载中,葫芦笙最早是盛行于广西,而后葫芦笙开始消失,六管芦笙在广西兴起。因此作者是认为芦笙是在当地融合葫芦笙及外来乐器排笙的基础上发展起来的。

(二)芦笙制作与改良研究

芦笙制作与改良的文献诸多都是描写云南与贵州的芦笙,专广西芦笙制作与改良的文献笔者仅搜索到4篇,还有诸多硕士论文以及著作均有提及的芦笙的制作及其改良,如硕士论文周露《苗族芦笙研究——以广西融水安太乡小桑村为例》(2017)、著作潘琼阁《侗族芦笙传承人 张海》(2012)等等,由于芦笙制作的过程并不简单,这里将芦笙的制作过程简要概括为如下三大步骤:1)选材;2)制作(包括笙管、笙斗、簧片、共鸣筒);3)组装。

芦笙的改良大多都为演奏者在演奏生涯中切身的感受到芦笙音域和音色的局限性,对芦笙的改良均是从乐器的发声原理及音域的拓展进行了探索和研究,从乐器的构造、乐器发声簧片的音序等方面做调整。传统芦笙只能吹奏五声音阶,而经过该良后的芦笙可以演奏七声音阶,甚至变化音的使用。如期刊文献蒙智扉《芦笙改革传佳音》(1980)、著作潘琼阁《侗族芦笙传承人 张海》(2012)等。

(三)音乐形态研究

杨秀昭的《广西芦笙乐论》对芦笙音乐形态有较为详细的描述。广西芦笙乐调式大多采用徵调式和羽调式;音列多为六管六音,还有六管八音等;旋律以6·12为主干音,多采用合头、合尾等旋律发展手法;曲式结构多为单曲体、套曲体、变奏体;和声讲述了在吹奏是如何编配和声织体进行吹奏。

1、音列

诸多学者在文中都有论述芦笙的形制和音列,由于体量过大,本文不进行例举,相关文献有:周汉宗的《侗族乐器》(1981)、农峰在《芦笙声声脆——谈广西融水苗族芦笙》(1992)、杨秀昭的《广西芦笙乐论》(2005)等。

2、和声

钟峻程《三江侗族芦笙调的和声思维》[6],将三江侗族芦笙G A E中的A音作为基音,根据泛音原理得出A的第三泛音和第七泛音分别为E、G,采用第七泛音G,是为了解决协和与不协和矛盾的冲突。范元祝《传统芦笙与笙之和声比较》[7]主要着眼于芦笙与笙和声运用特点的比较,认为传统芦笙的和音音区窄而分散,不能形成连续的和音音列,从而形成以增强部分旋律音量和装饰旋律色彩为主的“装饰性和声”。

相关论文还有陈国凡《侗族芦笙风情及其音乐特点》(1997)、吴培安《侗族芦笙略论》(2004)、杨天中《传统芦笙与笙之和声比较》(2018)等。

(四)表演形式

1、根据演奏形式分类

关于芦笙的表演形式,杨秀昭的《广西芦笙乐论》将广西芦笙音乐的表演形式分为四大类:芦笙独奏乐、芦笙齐奏乐、芦笙合奏乐、芦笙长鼓号子乐,并对其表演形式的流行地域运用场合进行描述。潘琼阁《侗族芦笙:喜乐、和谐、群聚力》[8]一文将江侗族演奏芦笙的形式可以分清吹和舞吹两种。周露在《苗族芦笙研究——以广西融水安太乡小桑村为例》[9]一文中,将表演形式分为踩堂舞和邀请舞两类。此外,文中提到苗族芦笙的展演空间,芦笙坪与芦笙柱。

2、根据运用场合分类

杜正模、杜钊《融水苗族芦笙的活动形式及特点》[10]将融水苗族的表演形式分为以下7类:芦笙竞赛、芦笙同年、芦笙出访、芦笙坡会、迎亲芦笙、丧葬芦笙等不同形式。

3、根据表演性质分类

姜大谦《侗族芦笙文化初探》[11]一文根据芦笙表现性质将侗族芦笙曲分为娱乐性芦笙舞、表演性芦笙舞、祭祀性芦笙舞三类。

(五)文化研究

芦笙在苗、侗、瑶等民族的生活中占有重要地位,芦笙不单是一种乐器,也不单是一种孤立的文化现象,它与各苗族的社会生活、宗教信仰、风俗天情、婚姻恋爱、审美观念都有着千丝方缕的联系。

1、乐舞文化

张寿祺《我国西南民族的“芦笙文化”及其地理分布》[12]将桂北与桂西北苗族芦笙舞形式进行比较分析,得出桂北的芦笙舞站位以圆圈为主,体现苗族人民“团结”的内心活动;桂西北芦笙舞是单脚踮脚踩在木桩上,反映苗族人民与自然斗争,站在悬崖边临危不惧的气概。

2、祭祀与宗教文化

蒙妍《富川瑶族“芦笙长鼓舞”的文化探究》[13]说道,瑶族长鼓舞为祭祀盘王时使用,在表演过程中,常出现围圆起舞的“串九州”的走位形式,这是回顾祖先踏九州的艰辛历程。舞蹈体态躬背曲膝前倾后蹲在“祭舞”中表现得尤为明显,所流传下来的十二套乐舞形式代表瑶族十二姓,以此表示对先祖虔诚至尊的崇拜,具有图腾崇拜的显著特征。

相关论文还有:过竹《始祖母·祭祀崇拜·娱神乐人——苗族芦笙与芦笙文化》(1990)、梁艺《富川平地瑶“芦笙长鼓舞”的文化变迁》(2014)、方静《桂湘边界平地瑶“朝踏”仪式音乐文化研究》(2019)等。

3、社会功能

张寿祺《我国西南民族的“芦笙文化”及其地理分布》将芦笙的社会功能概括为预祝丰收、团结民族、促进村落交流、协调族群和睦、作为男女青年谈情说爱的媒介、为婚丧嫁娶奏乐以及政治性内涵。尹鑫、杨之《芦笙文化的社会和谐功能探讨——对融水芦笙文化的考察与思考孙健》[14],一文首先认为融水苗族芦笙的制作和曲调体现了人与自然和谐共生,芦笙师傅在不影响生态环境的前提下利用竹子制作乐器,芦笙曲的创作是运用苗语意思进行编曲。其次,芦笙促进当地人民交流,使村民之间更加了解,村与村之间联系更加密切。

此外,讲述芦笙社会功能的文献还有卢晓《仪式与礼物:融水县芦笙协会“打同年”促和谐的人类学观察》(2018)等。

(六)传承与保护研究

关于芦笙音乐传承与发展的文章大多是在2005年后,在社会现代性与传统音乐生存冲突的背景下,在中国非物质文化遗产普查与保护的推动下撰写的。他们的思想和观点与中国传统音乐的传承和发展基本相似,从受众面、传承主体、传承观念、保护主体等方面进行传承现状分析,再提出相应的保护措施。

相关文献有:李玉萍《民族文化的表演、创新与传承——以广西融水县香粉乡雨卜村的田野调查报告为例》(2007)、巫连心《富川瑶族芦笙长鼓舞的传承危机与传播策略》(2021)等。

三、广西芦笙音乐文献研究成果之我见

纵观芦笙音乐从建国后的研究至今已有60余年,从早期综述到现今艺术文化、历史渊源的研究,甚至还有跨学术的发展。在芦笙音乐研究文献中,不难发现,在音乐形态、乐器制作、民族支系异同、专题性著作等方面较为薄弱,后来学者对于芦笙音乐研究可以从以下几个方面进行思考。

(一)从“历史——田野”双视角来研究芦笙音乐生成历程

在文献中可发现,缺乏口述传承史、以音乐为记述内容的音乐民族志的相关论文研究;口述人的传承史对于展开对芦笙音乐的记录、保护等工作方面有重大意义,而对于芦笙音乐民族志的撰写也是要以相关传承人的口述史为基础。因此要结合“历史——田野”、双视角对芦笙音乐进行学术关照。

(二)芦笙制作研究空间广

关于广西芦笙制作的文献仅有4篇。目前,随着时代的变迁,会制作芦笙的师傅也在逐年减少,仍然面临着技艺失传等诸多问题。因此,对于芦笙制作技艺的研究是十分有必要的。在苗、侗、瑶等民族所流行的芦笙形制也是有区别,例如苗侗两族是有扩音管,桂西地区的直角笙、桂北地区斜角笙。是什么原因使同为广西地区芦笙在形制造成的差异,这也是值得探究的问题。

(三)从芦笙音乐形态表征进行音乐比较分析

纵观以往芦笙音乐文献中,在音乐本体方面进行分析的较少,其中大多是对音乐特征的描述性文献,对于伴奏乐队、音乐程式、旋法、调式、调性、节奏等音乐本体尚未有深入涉及。诸多都是从非遗等角度对芦笙音乐传承与保护进行分析,而芦笙作为歌舞乐为一体的民间活动,对其音乐的本体分析是十分有必要的。芦笙作为苗、侗、瑶等民族歌舞乐表演,是否与当地其他民间音乐、舞蹈动作有相关性或区别;或者对苗族芦笙音乐的不同支系的用乐异同进行比较,来阐述同为广西苗族芦笙音乐在其音乐形态上的不同特征等方面,值得进一步探讨。

结 语

本文通过对建国后广西芦笙音乐研究进行梳理分析,学界从综合性概述到对历史源流、表演形态、音乐文化等方面的专题性研究,但在其制作、音乐本体方面的研究还存在进一步研究空间。在新时代背景下,如何协同跨学科理论协同来诠释芦笙音乐文化,赋予芦笙新的时代精神,也是值得探究的问题。■