用药宣教在氧气驱动雾化吸入法治疗儿童支气管哮喘中的应用

李亚南 纪建兵 李萍 杨慧 朱小波 陈晚晴

(如皋市人民医院 1.药剂科;2.儿科 如皋 226500)

氧气驱动雾化吸入法是将药物通过高速的氧气流撞击成细小的雾滴,随患者呼吸进入呼吸道从而达到治疗目的的一种方法[1],在儿童支气管哮喘中应用较为广泛。在实际操作过程中,患者的认知和配合能力、雾化前后的处理、体位、呼吸形式、氧流量、雾化量等都是导致患者依从性差、疗效差的重要影响因素[2]。本文拟针对使用氧气驱动雾化吸入法治疗的支气管哮喘患儿及家属进行系统化的用药宣教,考察宣教前后患儿哮喘控制情况、雾化吸入操作过程的掌握等,以期提高基层医院儿科氧气驱动雾化吸入疗法的规范性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

调查我院2019年1月—2019年11月期间儿科收治的支气管哮喘患儿538例。入组患儿按照宣教方式的不同分为对照组和宣教组,每组各269例。分组方法:宣教日对新入院患儿进行统计,随机分为两组,并跟当班医护人员做好沟通,宣教组由专职药师负责宣教。对照组男138例,女131例;平均年龄(5.85±1.21)岁;平均住院日(9.32±1.21)天。宣教组男136例,女133例;平均年龄(5.78±1.17)岁;平均住院日(9.48±2.01)天。两组患儿性别、年龄、陪护家属年龄及文化程度、平均住院日等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审核批准,患儿家长签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①经临床确诊符合哮喘诊断标准者;②使用氧气驱动雾化吸入法进行治疗(使用面罩)者;③家属自愿参与问卷调查者。

排除标准:①患先天性心脏病者;②结核感染者;③患严重免疫系统疾病者;④失访或资料不全者。

1.3 方法

对照组给予医护人员常规宣教,宣教组给予专职药师的用药宣教,采用问卷调查法,分别对哮喘的控制情况、患儿家属对雾化吸入过程的掌握进行评估。

专职药师用药宣教模式:①采用药师与患者一对一访谈的方式进行宣教并调查。②宣教药师2人/组,分别负责演示和记录工作。③当日宣教后,患儿及家属若有疑问,可再次进行讲解并演示。④药师的宣教时间为1周2次(每周一、四;非周一、四新入院的患儿,则按时间先后归至宣教日)。⑤每次每位患儿的宣教时间一般控制在15 min以内。

1.4 观察指标

①根据全球哮喘防治倡议(Global Initiative for Asthma, GINA)标准对儿童哮喘控制水平分级,对入组每位患儿入院后夜间因哮喘憋醒次数、平均每周日间发作次数、最大呼气流量(peak expiratory flow, PEF)占正常预计值的百分比、血氧饱和度等进行评估[3]。②药师查阅文献[4],根据雾化吸入的操作流程,自制问卷调查表,评估患儿对氧气驱动雾化吸入(面罩)操作(雾化吸入前、中、后)的掌握程度,共计10分,满分为完全掌握,6~9分为基本掌握,<6分为未掌握。

1.5 统计学分析

采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析,计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验。P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结果

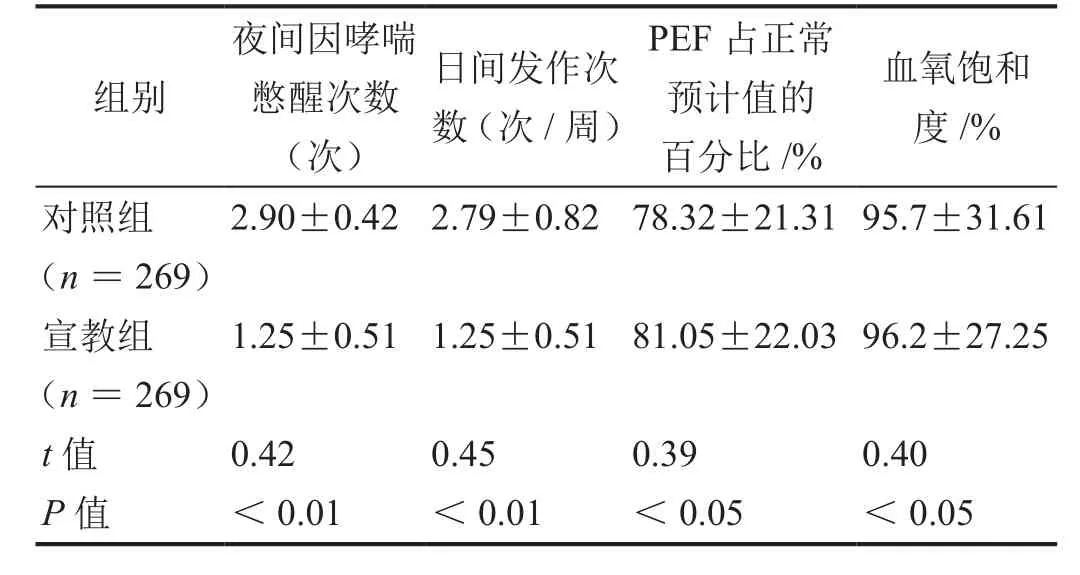

2.1 宣教后哮喘控制情况比较

宣教后,宣教组夜间因哮喘憋醒次数和每周日间发作次数低于对照组;PEF占正常预计值的百分比和血氧饱和度高于对照组(表1,P<0.05)。

表1 宣教后哮喘控制情况比较(±s)

表1 宣教后哮喘控制情况比较(±s)

血氧饱和度/%组别夜间因哮喘憋醒次数(次)日间发作次数(次/周)PEF占正常预计值的百分比/%对照组(n=269)2.90±0.42 2.79±0.82 78.32±21.31 95.7±31.61宣教组(n=269)1.25±0.51 1.25±0.51 81.05±22.03 96.2±27.25 t值 0.42 0.45 0.39 0.40 P值 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05

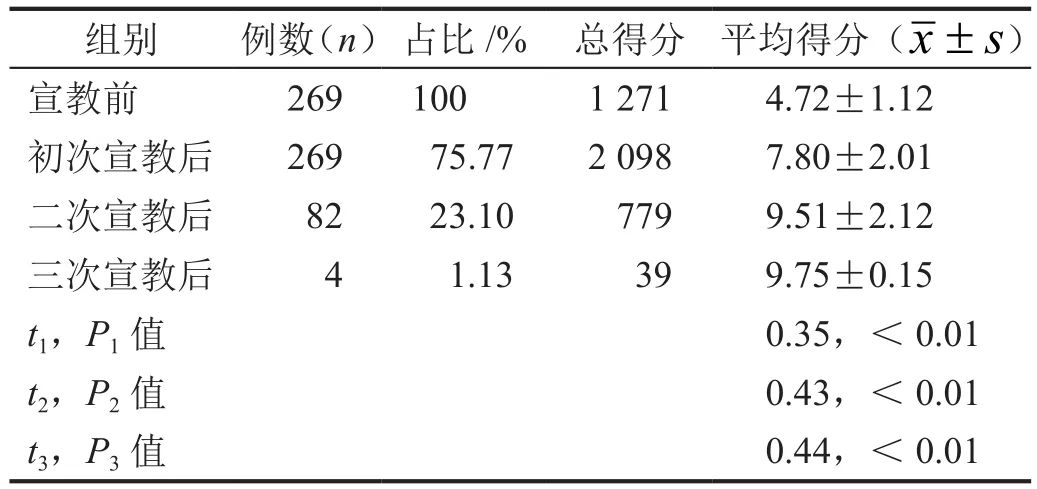

2.2 宣教组宣教前后雾化吸入操作得分比较

宣教组初次、二次及三次宣教后雾化吸入操作平均得分均高于宣教前,宣教次数与对雾化吸入操作流程的掌握程度呈正相关(表2,P<0.05)。

表2 宣教组宣教前后雾化吸入操作得分比较

2.3 宣教后雾化吸入操作过程比较

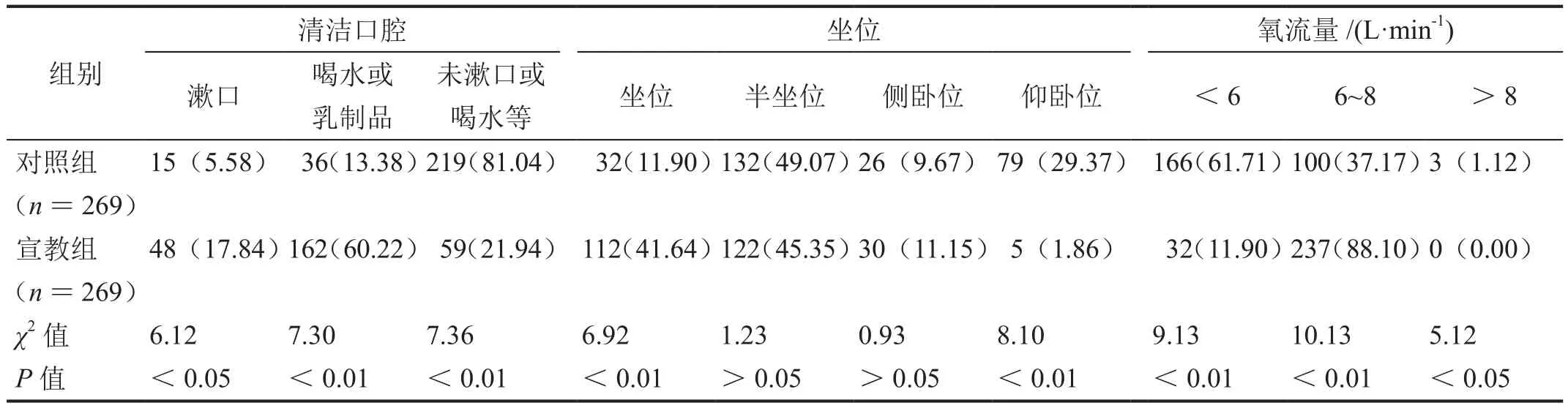

雾化吸入前,宣教组喝水或乳制品、漱口的比例高于对照组;患儿坐位的比例高于对照组,仰卧位的比例低于对照组,仅为个别不配合的婴幼儿;氧流量保持在6~8 L/min的比例高于对照组(表3,P<0.05)。

表3 雾化吸入前操作流程比较[n(%)]

雾化吸入时,宣教组雾化面罩离患儿距离规范率高于对照组;鼻呼吸气的呼吸方式低于对照组,口呼吸气和口吸鼻呼的方式显著高于对照组;完成时间≤30 min的比例高于对照组(表4,均P<0.05)。

表4 雾化吸入中操作流程比较[n(%)]

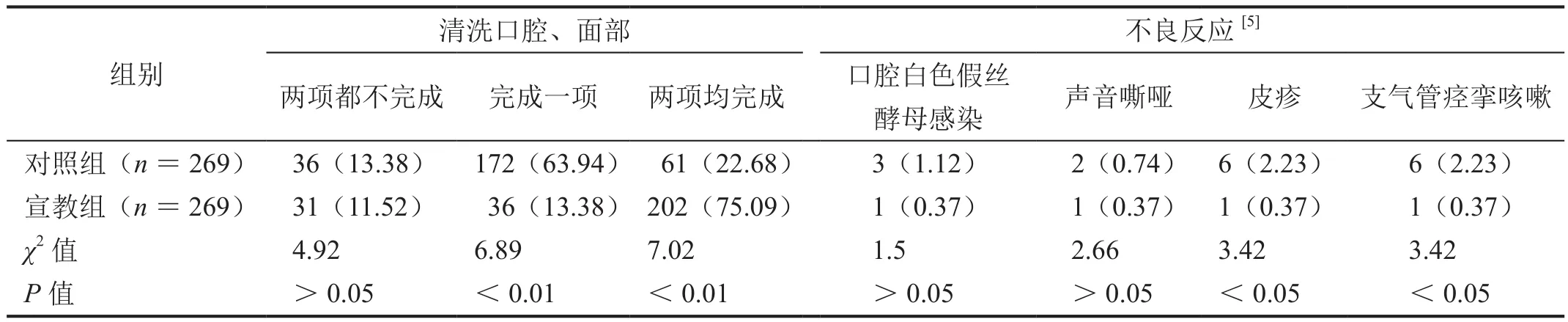

在雾化吸入结束后,宣教组能完成清洗口腔和面部2项的比例高于对照组;发生皮疹、支气管痉挛咳嗽的比例低于对照组(表5,P<0.05)。

表5 雾化吸入后操作流程比较[n(%)]

3 讨论

氧气驱动雾化吸入一方面能湿化气道,保证药物雾化为雾粒并有效沉着到靶器官;另一方面,可避免长时间的雾气量引起缺氧等不良反应的发生[6],故常用于儿童支气管哮喘的治疗。但在实际操作过程中,往往受到患者因素、治疗后的处理、雾化器的选择以及雾化吸入治疗方案的设计等的影响,导致疗效的下降[7]。2019年中华医学会临床药学分会提出的《雾化吸入合理用药专家共识》中,明确了常见雾化吸入药物的临床应用及推荐给药方案,指出了雾化吸入治疗在院和出院后的用药教育内容[8]。然而,在院治疗的支气管哮喘患儿大多数年龄<6岁,缺乏一定自我管理能力,家长为主要的参与者和照顾者[7]。因此,家长的认知能力和配合度也是影响药物发挥疗效的重要因素。此外,何英霞等[9]曾发现,患儿实际接受到的哮喘宣教并不理想。所以,对患儿进行用药教育是提高药物疗效和患儿依从性的必要手段,也是药师参与临床药物治疗的重要方式[10]。

3.1 患儿支气管哮喘的量化评估指标

支气管哮喘多表现为反复喘息、咳嗽、气促、胸闷等[11],现有的哮喘控制水平的评估工具主要有哮喘控制问卷(asthma control questionnaire, ACQ)、儿童哮喘控制测试(childhood asthma control test, C-ACT)、哮喘控制测试(asthma control test, ACT)、哮喘治疗评估问卷(asthma therapy assessment questionnaire, ATAQ)[12]以及儿童呼吸和哮喘控制测试(test for respiratory and asthma control in kids, TRACK)[13]等。考虑各个问卷都有各自的年龄限制,且本研究中患儿平均年龄小于6岁,只有TRACK可能适合。但TRACK中调查的是过去至少4周内患儿的呼吸及用药情况,特别对于年龄较小的患儿,前三项问题答案家长较难把握并收集。因此,本研究选择了夜间因哮喘憋醒次数、每周日间发作次数、PEF占正常预计值的百分比、血氧饱和度等4项指标。此4项指标在实际操作过程中较易获得,也是儿童哮喘症状控制水平分级和急性发作严重分级的重要指标[11]。

3.2 针对患儿(及家属)的氧气驱动雾化吸入操作的宣教模式

用药宣教的形式主要有行为回放式[14]、回授法结合视频宣教[15]、视频资料[16]、知行信问卷[17]等。前三者主要是通过视频形式或结合患者的复述对患者进行宣教,研究显示,宣教后患者对宣教内容的掌握率[15]、适应性训练准确性及生活质量[18]、护理满意度均有所提高[16],且降低相关不良反应的发生[19]。宣教方式一般以一对多的形式较为常见,且住院患者的治疗操作的教育研究较少。

而本研究采用与患者一对一的访谈方式进行问卷调查,并且针对不同年龄患儿提出个体化的教育内容,如:口腔的清洁方式、坐位、呼吸方式、氧流量等等。在经药师宣教后,患者基本能掌握操作流程。

氧气驱动雾化吸入是治疗住院患儿支气管哮喘的常规给药途径,每一步操作的失误均是不良反应发生的潜在因素。考虑儿童是一类特殊的群体,要更加重视与家属的沟通[20],并使用一些可以提高患儿依从性的办法,比如:治疗时播放动画片、和孩子进行一些互动小游戏等[21]。本研究侧重于在院患儿氧气驱动雾化吸入操作的宣教,其实针对支气管哮喘的患儿,须对其宣教内容远远不止这些[22],比如:支气管哮喘出院后的用药的调整及使用方法、哮喘的控制情况、患儿生活的注意事项,家庭雾化吸入的问题等,这均是日后须加强研究的内容。