大同至西安高速铁路提速方案研究

苏 勇

(中国铁路设计集团有限公司, 天津)

截止2021年底,我国高速铁路运营里程已达4万km,其中设计速度250 km/h线路约占40%,是我国高速铁路网中的重要组成部分。对250 km/h等级高速铁路实施速度提升,可有效提升高速铁路运行品质和效率效益,充分挖掘高速铁路线路固定资产潜力,最大限度增加客运供给,进一步优化完善高速铁路路网布局,最终实现铁路效益最大化。同时,高速铁路速度提升可进一步缩短区域联系时间,减少社会经济交流成本,为区域社会经济发展注入新的活力,对推动交通强国战略实施具有重要意义。

大同至西安高速铁路(以下简称大西高铁)原平西至西安北段全长697.607 km。太原至西安段 2014年开通运营,原平西至太原段2018年开通运营,原设计速度250 km/h,最高运营速度250 km/h,基础设施预留了进一步提速条件。大西高铁在高速铁路网中的地位和影响举足轻重,旅客发送量逐年递增,随着社会发展、技术进步及相邻350 km/h项目规划或实施,有必要对大西高铁进行提速改造[1-3]。

1 相邻铁路速度目标值概况

大西高铁串联太原、西安两大铁路枢纽,路网中衔接既有高速铁路包含石太、太焦、西成、西银等一批设计速度250 km/h铁路,以及郑西、西宝等设计速度350 km/h铁路;衔接在建集大原高速铁路(250 km/h,预留300 km/h)、西延高速铁路(350 km/h)。

此外,根据中长期铁路网规划,本项目还将衔接规划太原至绥德、雄安至忻州、西安至重庆、西安至十堰等一批设计速度350 km/h的铁路[4]。

2 关键系统现状

2.1 工务系统

(1)线路平纵断面及线下基础设施

除太原枢纽外,大西高铁正线线间距5.0 m,线路平、纵断面均采用350 km/h标准并实施,正线路、桥、隧及车站线下基础设施均按350 km/h标准建设,开通以来运营状态良好,满足提速至300~350 km/h开行条件。

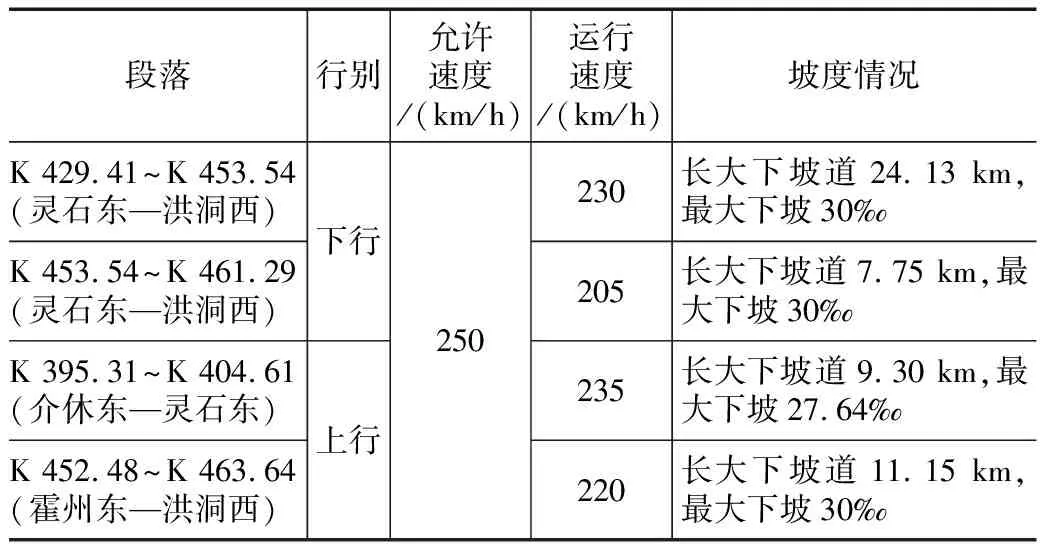

太原至运城段正线个别地段受地形、地质条件控制,采用不大于30‰的长大坡道,目前限速运行,如 表1 所示。

表1 大西高铁长大坡道线路限速表

(2)轨道

除太原枢纽外,正线铺设CRTSⅠ型双块式无砟轨道,岔区铺设轨枕埋入式无砟轨道。正线采用60 kg/m钢轨、WJ-8A扣件,岔区采用岔枕配套扣件。

2.2 电务系统

(1)通信

原平西至太原段(不含太原枢纽)段GSM-R移动通信系统采用交织冗余覆盖方式,满足 350 km/h速度运营要求。沿线所有模拟摄像机均已调整为高清摄像机。

太原南至西安北段GSM-R移动通信系统采用单网单层覆盖方式,满足250 km/h速度运营要求。综合视频监控系统无区间线路视频监控设备,沿线采集点摄像机均为模拟摄像机。

(2)信号

采用CTCS-2级列控系统,行车指挥方式为调度集中(CTC)。

(3)灾害监测

原平西至太原段设置自然灾害及异物侵限监测系统,太原至西安北段设置灾害监测系统。

2.3 供电系统

(1)电力

全线设10 kV综合电力贯通线及一级负荷电力贯通线各1条;全线电力远动系统纳入SCADA统一调度。

(2)牵引供电

正线(不含太原枢纽)采用AT供电方式,全线共设200 kV牵引变电所11座,330 kV牵引变电所4座。牵引变电所均采用Vx接线型式变压器,固定备用。

接触网正线采用全补偿弹性链形悬挂,正线接触线采用铜锡(镁)、承力索均采用CTMH/CTSH-150+JTM-120铜镁绞线,一般区段正线接触线张力 30 kN、承力索21 kN,腕臂采用铝合金材质。

3 提速方案研究

由于平面曲线半径较小,太原枢纽范围不具备提速条件,建议该段维持现状运营。对不含太原枢纽段落提速至300 km/h、350 km/h的工务、电务、供电等关键系统对提速工程的影响和适应性以及相应改造方案进行分析。

3.1 提速至300 km/h方案

3.1.1 工务系统

路、桥、隧及车站线下基础设施均按350 km/h标准建设,满足提速至300 km/h开行条件。相关研究表明,轨道结构及扣件系统病害,路基工后沉降、过渡段不均匀沉降、边坡失稳等病害以及桥梁附属设施病害等与提速关系不大,重点应对与提速密切相关的无砟轨道及超高适应性进行分析。

(1)无砟轨道适应性分析

列车速度由250 km/h提速至300 km/h会造成轮轨力增大,对无砟轨道结构产生不利影响,有必要针对道床板和底座板受力及配筋进行进一步检算。TB 10621-2014《高速铁路设计规范》[5]和TB 10082-2017《铁路轨道设计规范》[6]中规定,设计速度250 km/h线路动载系数取2.5,设计速度300 km/h及以上线路动载系数取3.0。大西高铁采用CRTSⅠ型双块式无砟轨道、列车轴重17 t,考虑动载系数变化后道床板设计弯矩变化如图1所示。

图1 不同动载系数下道床板弯矩变化图

由图1可知,当动载系数由2.5增大到3.0后,路基地段纵向弯矩和横向弯矩分别增大了4.70 kN·m/m和2.97 kN·m/m,桥梁地段纵向和横向弯矩分别增大了2.60 kN·m/m和3.13 kN·m/m,隧道地段纵向和横向弯矩分别增大了2.50 kN·m/m和3.00 kN·m/m,相对来说路基地段变化最大。由配筋检算可知,采用φ16 mm的钢筋时对设计配筋量没有影响,另外考虑到安全富裕量,动载系数由2.5增大到3.0对道床板配筋不会产生影响。

(2)超高适应性分析

根据TB 10082-2017《铁路轨道设计规范》中规定,超高的理论公式为:

h=11.8V2/R

(1)

式中:R——曲线半径(m);

V——列车运行速度(m/s);

h——计算超高。

曲线地段无砟轨道最大、最小设计超高值分别175 mm和15 mm。以曲线欠超高允许值60 mm、过超高允许值70 mm,仅考虑直通列车,不考虑低于本线速度的跨线列车和中间站进出站列车为例,250 km/h和300 km/h情况下不同曲线半径超高设计最大、最小值如图2所示。

图2 不同曲线半径下超高取值图

当判断既有曲线半径是否满足提速要求后,需进一步确认实设超高增大后超高顺坡率是否满足要求(最大值取1/(9Vmax))。超高顺坡率与缓和曲线长度密切相关,不同缓和曲线长度下,250 km/h和300 km/h超高允许最大值如图3所示。

图3 不同缓和曲线长度下超高取值图

由图2可知,随着缓和曲线长度的增大,250 km/h和300 km/h超高允许最大值均呈线性增加。速度为250 km/h、缓和曲线长度小于380 m时,应核对实设超高是否满足超高顺坡率要求,缓和曲线长度大于380 m时可不用核对;速度为300 km/h、缓和曲线长度小于460 m时,应核对实设超高是否满足超高顺坡率要求,当缓和曲线长度大于460 m时可不用核对。

通过对大西高铁由速度250 km/h提高至 300 km/h 后道床板配筋及超高设置情况进行分析,可得:

①速度提高后动载系数由2.5增至3.0,动载系数增大引起道床板设计弯矩增大,路基地段相对桥梁、隧道影响较大,但对配筋设计及结构耐久性等不会产生影响。

②速度提高后需进一步验证既有实设超高是否满足欠超高允许值要求,调整时应关注最大超高设计值、最小曲线半径、最小缓和曲线长度等是否满足相关要求。

③速度提高后应重点关注无砟轨道平顺性是否满足规范要求以及钢轨、扣件等的长期服役性能。

结合V-S曲线,参考铁集成〔2009〕86号《关于新建客运专线铁路曲线超高设定的指导意见》,以欠超高不大于60 mm作为限值标准,计算提速后的超高值、超高调整值。结合工务部门意见,大西高铁扣件高低调整量按10 mm控制,通过调整曲线超高,除局部地段需限速280 km/h、290 km/h外,全线均可提速至300 km/h。

原平至阳曲西段(曲线里程K 194+212.480~K 197+501.920),轨道现状可满足270 km/h行车速度要求,以10 mm作为扣件调整超高的限值,调整超高后行车速度可达到280 km/h;晋中至西安北范围(曲线半径为 6 000 m的大坡道地段),轨道现状可满足280 km/h行车速度要求,调整超高后可满足290 km/h行车速度要求。

3.1.2 电务系统

(1)通信

原平西至太原段通信系统设置满足 300 km/h 运营要求,仅需为其他专业提供新增的传输通道。

太原南至西安北段通信系统如需满足 300 km/h 运营要求,需新设基站控制器,区间场强覆盖采用同站址双网覆盖方式,同时需进行线路视频补强,并将沿线既有模拟摄像机均更换为高清摄像机。本段沿线其他通信系统根据移动通信系统和综合视频监控系统的改造、相关专业的通道需求进行相应的调整。

(2)信号

大西高铁提速至300 km/h后列控系统需升级为CTCS-3级列控系统,太原局管辖大西北段约110 m,在忻州西站设置1套RBC设备,大西南段太原南至永济北段约410 km,设置2套RBC设备;西安局管辖范围约150 km,设1套RBC设备。除新设RBC及应答器外,还需对既有列控系统、计算机联锁系统、信号集中监测系统、既有应答器报文及列控数据的修改。

对于目前大西高铁长大坡道限速的2个段落,可结合提速工程中列控系统软件修改,针对原闭塞分区长度不足的缺陷,按照合并闭塞分区发码的方式解决。

(3)灾害监测

提速至300 km/h时,大西高铁北段无工程改造内容,而大西高铁南段地震预警监测系统需全部按照新设考虑。

3.1.3 供电系统

(1)电力

大西高铁北段维持现状标准,无新增用电需求,电力无配套工程内容。南段信号专业在临汾西站既有信号机房内增设2套RBC设备、西安北站增设1套RBC设备,通信专业增加区间视频监控设备,防灾专业新增地震预警设备,电力为以上新增用电负荷供电。

(2)电气化

大西高铁提速改造工程牵引供电系统维持正线采用AT供电方式不变,正线接触悬挂维持采用150 mm2铜合金接触线+120 mm2铜合金绞线的组合不变。

采用提速300 km/h方案时,原平西至太原段2处牵引变电所变压器需增加风冷装置。结合现场运营情况,对正馈线弛度、正馈线在关节处的固定方式、关键设备进行调整和整治,并在关键区段增加视频监控;太原至西安北段1处牵引变电所变压器增加风冷装置,4处 牵引变电所主变增容并更换对应27.5 kV开关设备,其余维持不变。

此外,接触网正线张力需结合现场运营情况进行调整。

3.2 提速至350 km/h方案

(1)工务系统

路桥隧及车站线下基础设施均按350 km/h标准建设,满足提速至350 km/h开行条件。

初期无砟轨道建设以250 km/h设计速度为标准,全线提速至350 km/h时,几乎全线范围曲线超高均需调整,且大多数曲线的超高调整量超过了WJ-8A标准扣件的调整范围,需铺设具有更大高低调整能力的扣件调整超高。

除部分曲线段落由于超高设置无法同时满足欠、过超高要求,需限速运行外,通过调整超高、更换特殊扣件等措施,全线可提速至350 km/h。

(2)电务系统

提速至350 km/h时通信、信息、灾害监测、信号、电力方案与提速至300 km/h方案一致。

(3)供电系统

若采用提速350 km/h方案,需对原平西至太原段2处牵引变电所主变增容并更换对应27.5 kV开关设备,结合现场运营情况,对正馈线弛度、正馈线在关节处的固定方式、关键设备进行调整和整治,并在关键区段增加视频监控;太原至西安北段7处牵引变电所变压器需增加风冷装置,5处牵引变电所需对主变增容并更换对应27.5 kV开关设备。此外,接触网正线张力需结合现场运营情况进行调整。

4 运行时分分析

大西高铁提速至300 km/h和 350 km/h方案与现状运行时间比较如表2所示。

表2 提速方案与现状运行时间比较表(min)

由表2可知,目前原平西至太原南的直达列车运行时间为46 min;线路最高运行速度提高至300 km/h后,直达列车的运行时间较现状减少4 min;线路最高运行速度提高至350 km/h后,直达列车运行时间较现状运行时间减少7 min。时间节省较少的原因主要是太原枢纽内列车速度较低。

目前,太原南至西安北的直达列车运行时间为 163 min,线路最高运行速度提高至300 km/h后,直达列车运行时间较现状减少43 min;线路最高运行速度提高至350 km/h后,直达列车运行时间较现状运行时间减少58 min。

综上可知,大西高铁南段采用提速方案后,节省时间较多,提速方案效果显著,提速350 km/h方案较300 km/h方案运行时间提升不大。

5 投资分析

大西高铁提速工程投资如表3所示。

表3 大西高铁提速工程投资表

由表3可知,大西高铁由250 km/h提速至 300 km/h时工程投资为14.52亿元,提速至350 km/h时工程投资为22.35亿元,提速350 km/h方案较300 km/h 方案投资增加50%以上。

6 提速方案比选

综上,大西高铁提速300 km/h方案仅需通过WJ-8A扣件调整超高,升级补强电务、供电系统。除太原枢纽维持现状运营和北段、南段个别小半径曲线限速280~290 km/h以外,其他区段均可实现提速 300 km/h[7-8]。

若采用提速350 km/h方案,为满足曲线地段提速要求需更换特殊扣件调整超高;目前,该扣件不属于铁路建设过程中的标准部件,缺少长期运营的验证,且尚无上道许可。同时,提速350 km/h方案较300 km/h方案运行时间提升不大,但投资增加50%以上,投入产出的经济性不高。

因此,综合考虑工程投资、实施难度及提速后的经济性,建议大西高铁按照300 km/h方案进行提速改造。

7 结论

本文针对大西高铁现状,系统比选了提速300 km/h和350 km/h方案,考虑超高调整的工程的可实施性,运行时间和工程投资等因素,推荐提速300 km/h方案,同时总结出既有高速铁路提速工程方案研究的重点内容和主要影响因素如下:

(1)运营高速铁路设计标准和现状:详细梳理和调查运营高速铁路设计标准及目前基础设施条件。

(2)工程可实施性:工务系统,重点分析曲线半径和超高等适应性,通过调整或更换扣件等措施达到预计的速度目标值。路、桥、隧等不同基础设施针对提速方案采用相应措施。供电系统,检算牵引变电所变压器容量、接触网有关技术标准的适应性并提出相应改造措施。电务系统,分析通信传输能力、信号列控系统、信息灾害监测等适应性提出补强改造措施。

(3)旅行时分:分析不同提速方案节省旅行时分效果。

(4)工程投资:基于相应改造工程,综合比较不同提速方案的工程投资。

(5)综合效益:综合考虑工程可行性、对运营影响、节约旅行时分、工程投资等因素,分析不同提速方案的综合效益,最终确定运营高速铁路的提速方案。