城市女性休闲制约研究※

——以北京市为例

肖练练 向宝惠 张 霞

(中华女子学院,北京 100101)

休闲活动的参与有利于女性塑造个性化自我[1],提升个人的主观幸福感,从而促进自我效能感的形成与提升。随着社会经济的发展,休闲逐渐成为女性日常生活的重要组成部分,其对休闲经济的贡献日益明显。近年来,女性休闲受到国家政策的支持与关注,《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》提出开发适合妇女的旅游休闲产品,并发挥妇联等社会团体的作用,共同推动国民旅游休闲活动的发展。在学术研究上,已婚职业女性、青年职业女性、新人口政策下的职业女性休闲成为重要的研究对象,女性休闲特征、休闲满意度、休闲差异、休闲决策等成为重要研究内容[2-3]。

但是,女性由于历史文化、社会角色等原因,其休闲满意度与幸福感与男性相比较低[4]。对于相当部分女性而言,需花费大量精力确保家庭成员能够享受家庭休闲,工作和休闲的界限不明显,大多处于“半休闲”状态,休闲时间普遍低于男性[5]。客观识别各类制约因素与女性休闲参与之间的关系,能为提高女性休闲质量提供依据。本文以北京市女性为样本,通过调查问卷,探索城市女性休闲制约因素与休闲参与之间的关系,为完善休闲系统提供参考。

1 相关文献综述

现有研究表明,休闲制约研究能帮助人们了解生活情境以及制约因子如何影响人们对休闲活动的理解,进而影响休闲活动的参与[6]。女性是休闲制约研究的重要群体之一。研究表明,受社会/家庭角色、社会文化伦理等因素影响,女性面临比男性更大的休闲制约[7]。在个人内在制约因素方面,照顾伦理是备受研究者关注的因素,女性常常出于照顾伦理,将照顾小孩与家庭放在首位,忽略了自身休闲需求;健康状况、缺乏技能等也是阻碍女性参与休闲的个人内在制约因素;同时,社会经济发展状况、家庭收入、工作满意度等因素也是女性休闲参与的重要制约因素。随着社会学、心理学视角在研究中逐渐深入,女性外形及心理对其休闲参与的制约也受到关注。Liechety(2006)研究发现至少有4种与女性外表有关的休闲制约因素,包括参与制约、享受制约、运动类型制约以及瘦身减肥活动类型制约[8]。总体来看,国外对女性休闲制约研究关注较多,我国关于女性休闲制约、休闲满意度和休闲参与的研究相对较薄弱。

2 指标体系构建与数据收集

2.1 城市女性休闲制约指标体系构建

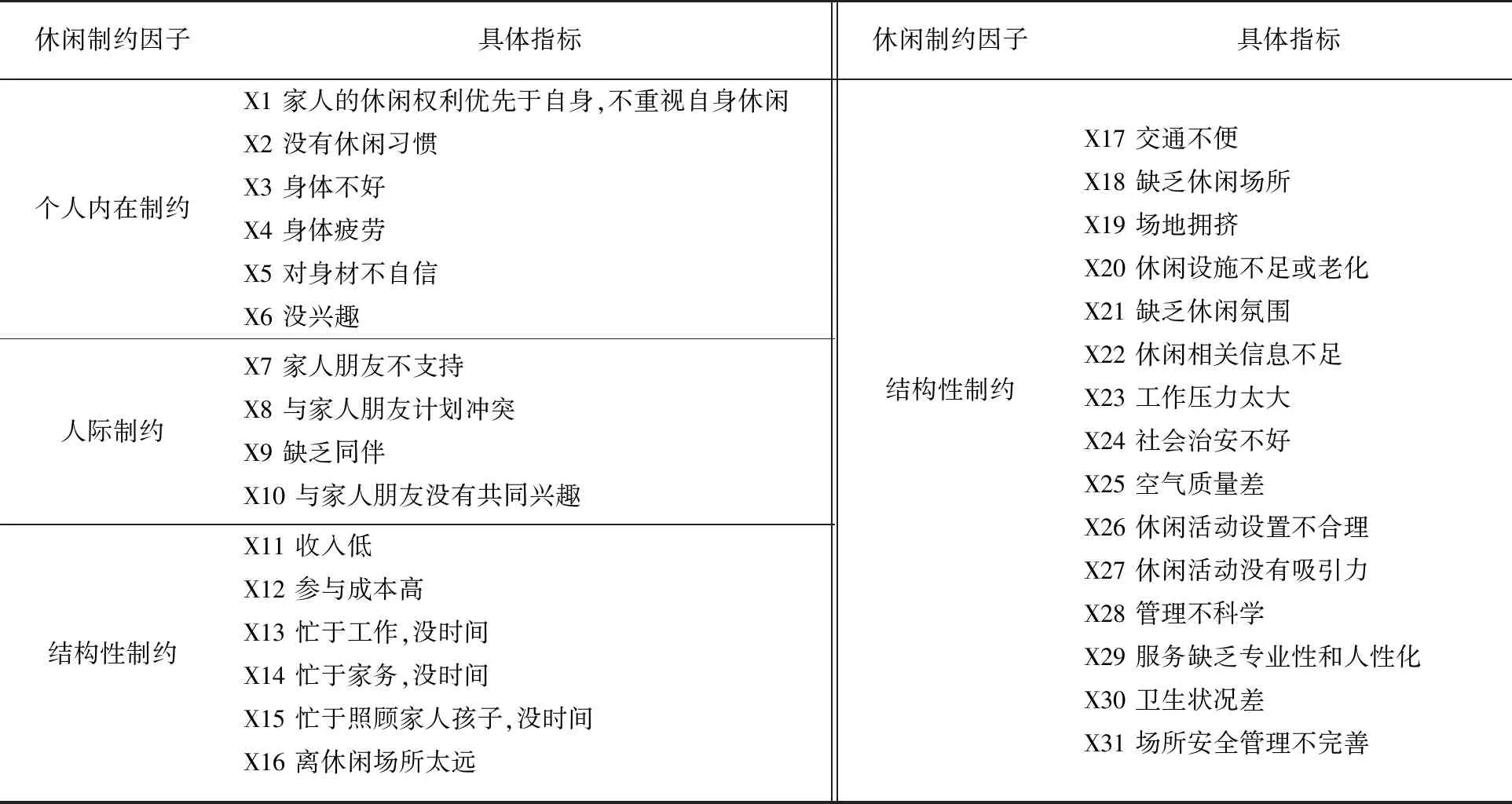

基于国内外休闲制约理论及城市女性社会经济特征,本文将城市女性休闲制约因素划分为个人内在制约、人际制约、结构性制约3个一级指标和31个二级指标,具体见表1。

表1 城市女性休闲制约因子指标选取

2.2 数据收集及信效度分析

本文以北京市城市女性为研究对象,研究其休闲的制约因素。北京是中国政治中心和文化中心,截至2019年底,北京市常住人口2 153.6万人,其中女性人口1 094.0万人,占比50.8%[9]。因此,女性群体在居民休闲中扮演了重要的休闲参与角色,研究该区域女性群体的休闲制约能有效预测休闲行为,并为提升女性休闲质量提出合理建议。

本文通过问卷调查法搜集研究所需基础数据。问卷发放时间在2021年3月10日—2021年6月20日,共发放问卷872份,获得有效问卷844份,有效率为96.78%。借助SPSS22.0软件对数据进行信效度检验,结果显示总量表的Cronbach’s α系数值为0.918,KMO值为0.946,Bartlett球形度检验对应的相伴概率值为0.000,小于显著性水平0.05,表明数据通过内部一致性检验,具有较好的结构效度。

3 结果分析

3.1 受访者基本特征分析

在844份有效问卷中,年龄分布在18~30岁的女性最多,占样本量的41.2%,其次为31~40岁(32.1%);受访者教育程度普遍较高,大专以上学历占83.4%,其中本科/大专学历所占比例为54.8%。从职业分布来看,商业服务人员(34.4%)和专业技术人员(25.7%)所占比例最高,产业工人(8.1%)占比较小。从个人收入来看,税后月收入为7 001~11 000元的占比最多(30.3%);受访者工作以标准工时制为主(54.3%),其次为弹性工作制(21.1%)。从婚姻状态来看,未婚女性占比30.4%,已婚女性占比69.1%,离异女性占比0.5%;在家庭结构方面,核心家庭占比最高(48.9%),其次为主干家庭(31.8%);在家庭家务承担方面,绝大部分女性参与了家务劳动,占比60.5%,父母(公婆)在承担家庭家务方面占重要作用(占比33.6%);从家庭生命周期角度看,38.3%的受访者家庭处于成年阶段,23.4%的受访者家庭处于学龄前期,21.3%处于学龄阶段,12.9%处于新婚阶段,4.1%处于空巢阶段。

3.2 主要休闲制约因素的提取

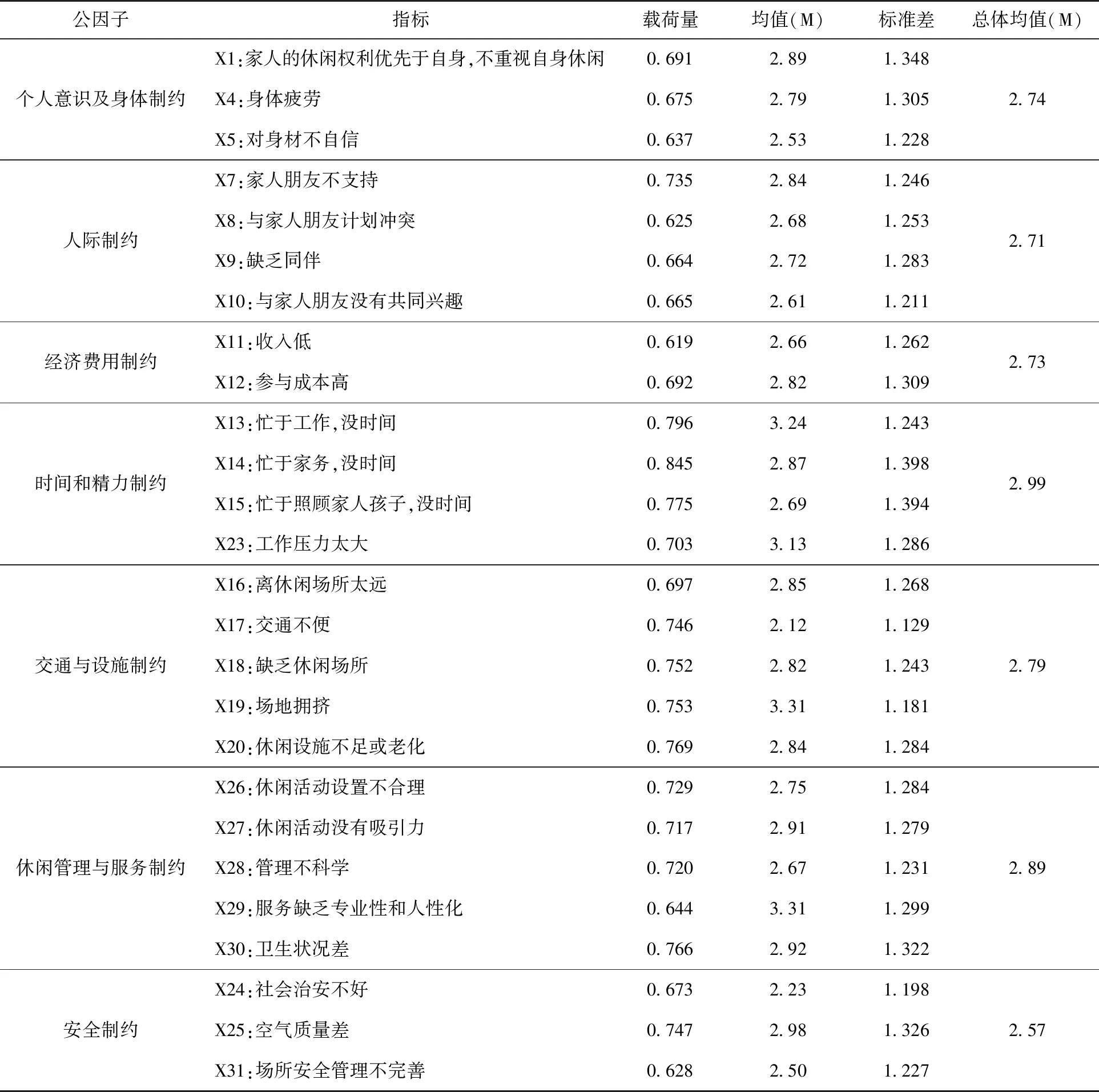

为进一步分析休闲制约因素量表的内部结构,本文剔除因子载荷小于0.5的制约因子,即没有休闲习惯(X2,因子载荷为0.402),身体不好(X3,因子载荷为0.325),没兴趣(X6,因子载荷为0.453),缺乏休闲氛围(X21,因子载荷为0.418),休闲相关信息不足(X22,因子载荷为0.397),对剩下的26个制约因子进行主成分分析。按照特征值大于1的原则对休闲制约量表进行公因子提取,共提取了7个公因子,总共可解释全部方差的74.9%。根据各因子组成变量的内容,将7个公因子进行命名,分别为个人意识及身体制约、人际制约、经济费用制约、时间和精力制约、交通与设施制约、休闲管理与服务制约、安全制约(表2)。

表2 休闲制约因子的命名、载荷量和均值

3.3 总体样本的休闲制约因素分析

从总体上分析,时间和精力制约因素对北京市女性休闲参与的影响最大,其次为休闲管理与服务制约、交通与设施制约、个人意识及身体制约、经济费用制约等,而安全制约对其影响最小。具体来看,个人意识及身体制约因素中,女性将家人的休闲权利优先于自身的影响最大,其次为身体疲劳、对身材不自信,说明女性的性别意识很大程度上影响了女性的休闲定位,如女性更多考虑家人且自信缺乏,这给女性的休闲活动带来一些限制。人际制约因素中,家人朋友不支持、缺乏同伴对女性休闲的制约最大;随着城市女性收入水平的提升,收入对休闲参与的制约影响相对较低,但参与成本高制约了女性参与休闲。时间和精力制约因素中,工作繁忙与压力是对女性休闲参与制约最大的因素,其次是忙于家务,说明职业与家庭的平衡对女性休闲构成挑战,成为女性参与休闲的常见制约。交通与设施制约中,场地拥挤、休闲场所休闲设施不足或老化是制约女性参与休闲活动的主要因素,说明休闲场地的可达性及设施完善度对女性休闲参与的意愿和动机具有重要影响。休闲管理与服务制约中,服务缺乏专业性和人性化对女性参与休闲的制约最大。在安全制约方面,城市女性对空气质量较关注。

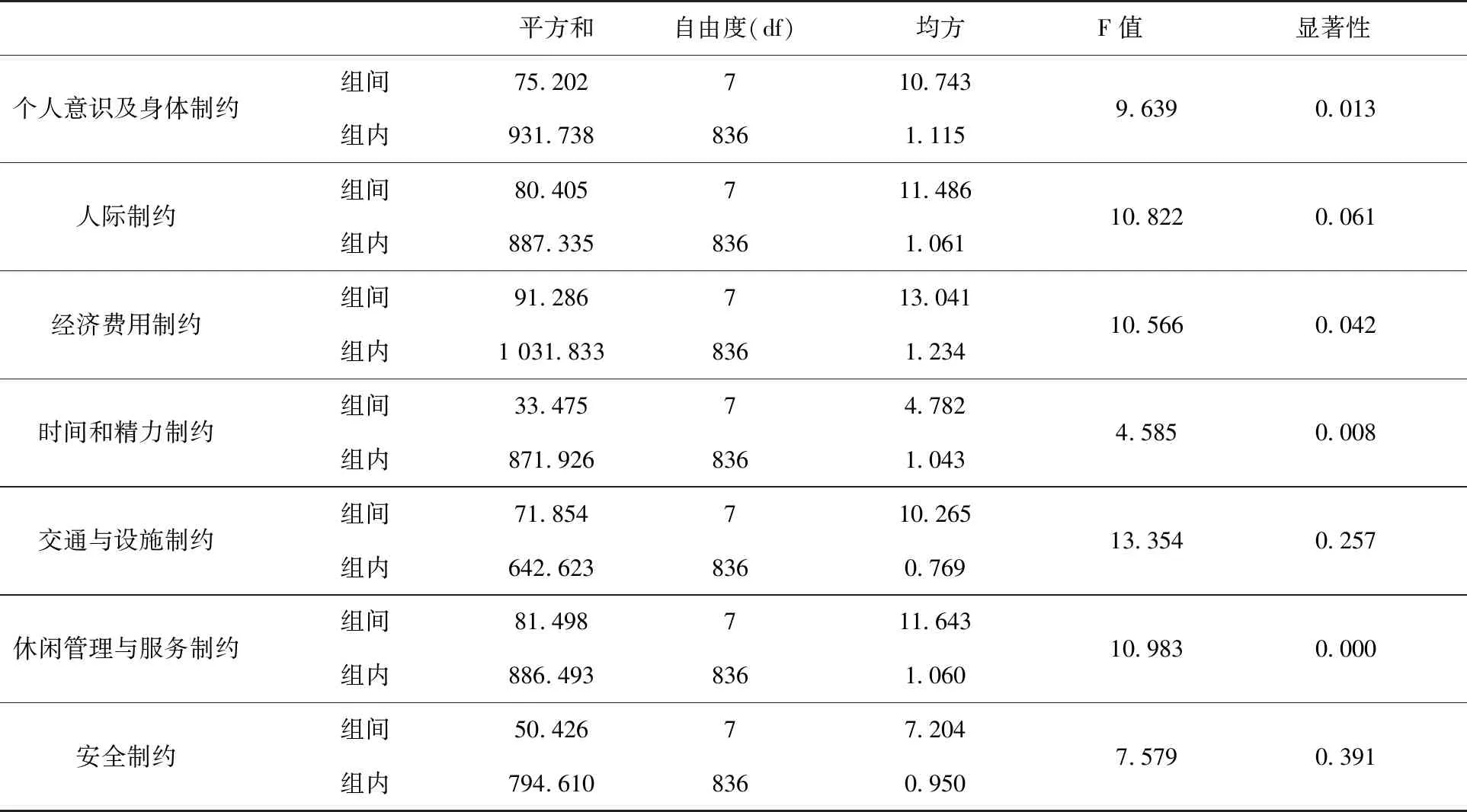

3.4 不同职业女性休闲制约因素分析

对不同职业女性休闲制约因素单因素方差分析显示(表3),在0.05显著水平下,不同职业女性休闲参与受个人意识及身体制约、经济费用制约、时间和精力制约、休闲管理与服务制约的影响存在较显著差异,而在人际制约、交通与设施制约、安全制约等方面不存在显著差异。对上述四个具有显著影响差异的制约因子均值对比发现,不同职业女性受休闲管理与服务制约的影响差异最显著,专业技术人员、商业服务人员受其影响最大,均值大于3.0,其次是各类管理人员,产业工人受其影响最小。

表3 不同职业女性休闲制约因素单因素方差分析结果

不同职业女性对个人意识及身体制约、时间和精力制约的影响感知有一定差异。产业工人受个人意识及身体制约影响最大,其次是商业服务人员、专业技术人员、其他职业者,受影响最小的是各类管理人员。产业工人工作负担重,且文化素质相对较低,自我休闲的意识不强,因此受其影响最大。商业服务人员受时间和精力制约的影响最大,其次是专业技术人员、各类管理人员、产业工人,其他职业者受此因子制约影响较小。其原因可能是大部分商业服务从业者、专业技术人员工作时间多为标准工时,时间弹性相对较小,同时较大的工作压力制约了以上职业女性参与休闲活动。在经济费用制约方面,产业工人受该制约因子的影响最大,其次是商业服务人员、专业技术人员、其他职业人员,各类管理人员受此影响最小。整体而言,产业工人收入水平相对较低,对休闲活动的经济成本感受更明显,因而均值最高。

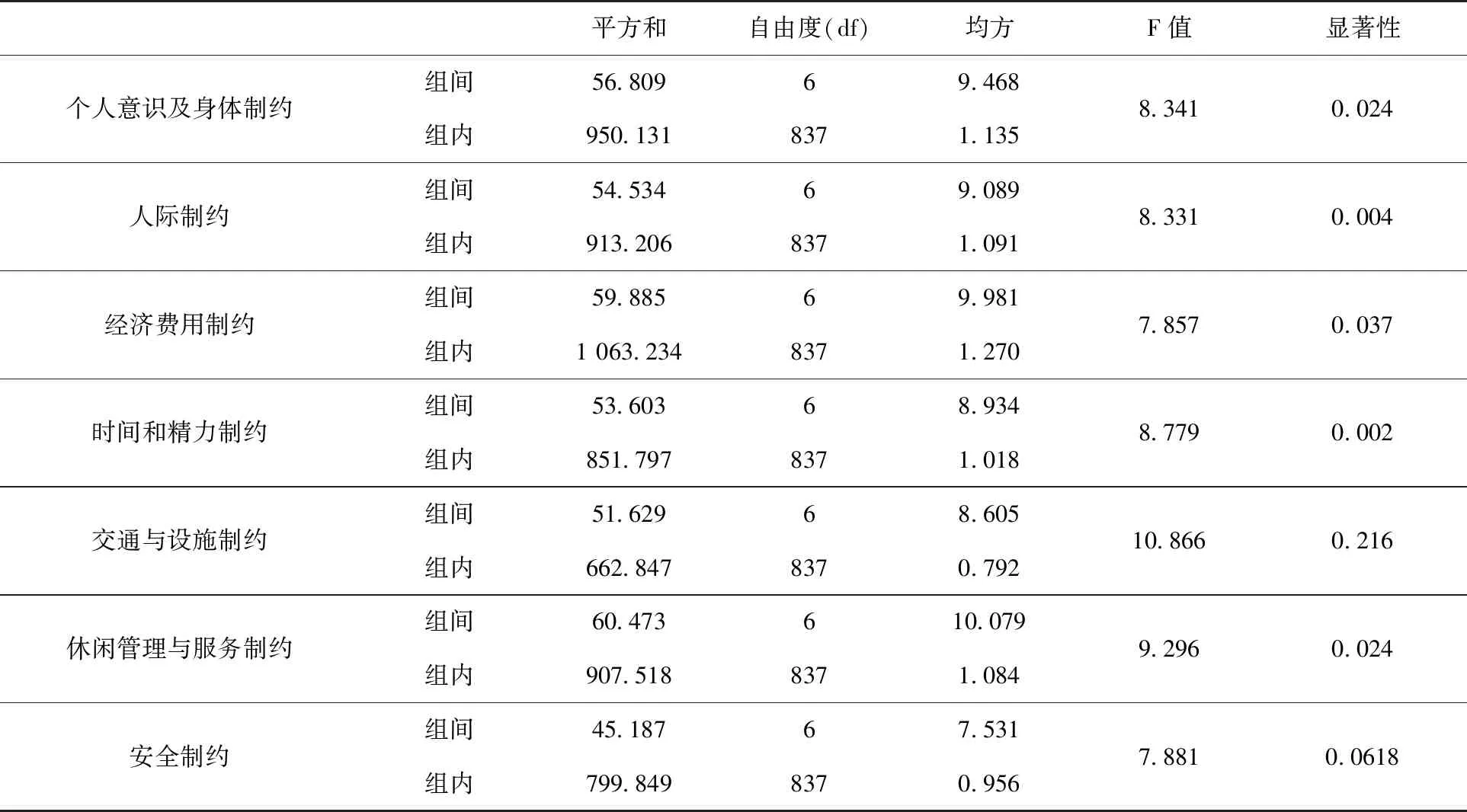

3.5 不同家庭阶段女性休闲制约因素分析

如表4所示,在0.05显著水平下,处于不同家庭发展阶段的女性休闲参与受个人意识及身体制约、人际制约、经济费用制约、时间和精力制约、休闲管理与服务制约的影响具有显著差异,而在交通与设施制约、安全制约的影响方面差异不显著。对上述五个具有显著影响差异的制约因子均值对比发现,处在不同家庭阶段的女性休闲受时间和精力制约的影响差异最显著。学龄阶段、学龄前期家庭中女性受时间和精力制约影响最大,对于女性来说,孩子养育和教育责任占据了很大一部分自由时间,家庭养育及工作提升的双重时间压力对上述两个家庭阶段的女性休闲具有较明显的制约。空巢阶段和新婚阶段女性自由时间较多,因此其休闲活动受时间制约最小。

表4 不同家庭阶段女性休闲制约因素单因素方差分析结果

不同家庭阶段女性对个人意识及身体制约、人际制约、休闲管理与服务制约的影响感知也有一定差异。个人意识及身体制约方面,学龄前期家庭的女性受其影响最大,其次是学龄阶段、成年阶段。学龄前期和学龄阶段家庭正值孩子初级、中学教育阶段,女性自身的性别意识和对家庭的责任感使女性更多考虑家庭成员的需求,给其休闲生活造成一些限制。人际制约因素方面,学龄前期、学龄阶段家庭女性受其影响最大,上述两个家庭阶段的女性休闲参与中与家人、同伴的休闲兴趣或时间的分歧,限制了其参与休闲活动。在经济费用制约方面,学龄阶段和成年阶段受其影响最大。这两个家庭发展阶段中,孩子教育支出占家庭支出较大一部分,女性休闲很大程度上让步于孩子教育,因此,经济费用制约对女性休闲参与影响较大。在休闲管理与服务制约因素方面,处于学龄前期阶段女性受其影响最大,可见,不完善的休闲管理与服务制约女性休闲参与。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)总体上,时间和精力制约因素对北京市女性休闲参与的影响最大,其次为休闲管理与服务制约、交通与设施制约、个人意识及身体制约、经济费用制约等,安全制约对其影响最小。个人意识及身体制约中,女性认为家人的休闲权利优先于自身的影响最大,其次为身体疲劳;人际制约中影响最大的是家人朋友不支持,其次是缺乏同伴;经济费用制约中影响最大的是参与成本高;时间和精力制约中,工作的繁忙与压力对女性休闲参与的影响最大;交通与设施制约中,场地拥挤、休闲设施不足或老化对女性休闲参与的影响最大;休闲管理与服务制约中,服务缺乏专业性和人性化对女性参与休闲影响较大;在安全制约方面,女性休闲参与比较关注空气质量的影响。

(2)不同职业女性休闲参与受个人意识及身体制约、经济费用制约、时间和精力制约、休闲管理与服务制约的影响存在较显著差异。专业技术人员、商业服务人员受休闲管理与服务制约影响的程度高于其他职业;产业工人最易受个人意识及身体制约影响;商业服务人员最易受时间和精力制约的影响。职业变量与人际制约、交通与设施制约、安全制约因素无显著差异。

(3)处于不同家庭发展阶段的女性休闲参与受个人意识及身体制约、人际制约、经济费用制约、时间和精力制约、休闲管理与服务制约的影响具有显著差异。对比上述制约因子均值可发现,学龄前期阶段女性受个人意识及身体制约、休闲管理与服务制约因素影响高于其他阶段女性;学龄阶段女性因承担工作、孩子抚养与教育的多重压力,受经济费用制约、时间和精力制约的影响高于其他女性;成年阶段家庭女性受经济费用制约影响较大;新婚阶段女性一定程度上受时间和精力制约、休闲管理与服务制约的影响;空巢阶段则受人际制约和经济费用制约的影响。

4.2 建议

4.2.1 强化女性休闲意识,培育女性休闲主体

休闲是自在生命的自由体验。城市女性对自身性别主体认知和社会角色定位受中国传统文化影响较大,在接受社会化过程中自动地以家庭为重,将家庭成员的休闲权利置于优先地位。此外,男性视野下的审美意识被女性接受和内化,使女性休闲往往以男性的视角为转移,导致女性休闲的异化。因此,要克服性别角色、性别定位对女性休闲的消极影响,首先应加强对女性休闲文化的教育和引导,帮助女性客观认识休闲的益处和必要性,提高女性独立参与休闲活动的技能,并培养休闲权利意识。其次,在家庭生活中,应推进现代平权理念,构建平等互尊、责任互补的现代新型家庭代际伦理关系,使女性树立平等的休闲观念,摆脱性别意识的束缚。通过对女性休闲意识、休闲技能的培养,培育女性休闲主体,使女性在休闲中得以自我提升和自我实现。

4.2.2 加强休闲活动硬件设施建设,提升休闲服务质量

针对休闲设施不足、服务和管理专业化不足等问题,应在充分考虑女性需要和情感需求的基础上,进一步加强休闲活动硬件设施建设。充分利用社区、健身场所、购物场所等空间,增加与女性需求匹配的休闲设施供给,为女性休闲活动提供便利、经济的场所,降低女性休闲参与的成本和障碍。兼顾女性对亲朋陪伴、家庭照顾等需求,进一步增加休闲场所中亲子设施供给,如更衣室、育婴室等,增强休闲空间中的育儿功能;进一步完善休闲场所的安全管理与制度建设,为女性休闲提供安全保障。针对女性休闲参与特点,提升休闲服务质量,提升其休闲满意度,降低制约感。

4.2.3 适当增加女性休闲时间,保障女性休闲参与权益

时间是女性重要的生活资源,时间和精力制约是女性休闲参与的重要结构性制约因素。一方面应改变传统的不平等家庭内部分工,鼓励和引导男性群体参与家务,增强男性的家庭责任感,缓解女性陷于家庭与工作双重角色的紧张与心理压力;另一方面,通过科技化、现代化手段提升家务劳动效率,将女性从家务劳动中解放出来,使女性有更多时间参与休闲活动。此外,在制度层面,应进一步完善落实带薪休假制度,构建相对宽松的休假体系,充分保障女性员工的闲暇时间,保障女性休闲参与权益。