乡村振兴中的协商能力、利益关联度与高质量协商

张大维 赵益晨

一、问题提出与文献回顾

党的十九届六中全会将“推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展,形成中国特色协商民主体系”作为建党百年的重大成就和历史经验。2022年中央一号文件进一步提出开展村级议事协商创新实验的政策要求,明确了当前全面推进乡村振兴的重点任务,也是对当前基层协商进一步发展的深化部署。习近平总书记指出:“高质量发展不只是一个经济要求,而是对经济社会发展方方面面的总要求。”(1)杨依军、黄玥:《高质量发展“高”在哪儿?习近平总书记这样解析》,http://www.xinhuanet.com/politics/2021lh/2021-03/08/c_1127181742.htm, 访问日期:2021年3月8日。从强化基础设施到推进产业布局、从改善人居环境到提升服务水平等,都需要农村协商的高质量发展,才能更好为乡村振兴的全面推进增强改革动力,确保民意基础。

近年来,农村社区协商在我国特别受到重视,尤其是党的十八大以来,在中央的统一部署下强力加速,逐渐发展为社会主义民主政治的重要组成部分,成为全过程人民民主的重要体现。2015年,《关于加强城乡社区协商的实施意见》指出,“要充分发挥城乡社区协商在维护社会稳定、凝聚各方共识、汇聚各方力量等方面的重要作用”。2018年,《乡村振兴战略规划》又明确提出要推动“形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局”,为农村协商工作开展提出了新的要求,也催生出多种多样的农村协商治理机制创新。自2021年起,民政部决定用2年时间在全国1000个左右的农村社区开展村级议事协商创新实验,要求“围绕加强党的领导、畅通参与渠道、激发参与活力、提升议事协商实效等实践问题深化探索,为各地推进村级议事协商制度化、规范化和程序化提供可复制可推广的经验”(2)民政部办公厅:《关于开展村级议事协商创新实验的通知》(民办函〔2020〕111号),2020年10月14日。。2021年底,民政部确认了首批497个全国村级议事协商创新实验试点单位,2022年则做了进一步推进。由此可见,在农村社区协商实践应逐步迈向高质量发展的政策背景下,对高质量协商的评判依据和影响因素进行深入研究具有重要意义和价值。

梳理已有研究,发现高质量协商有多个影响因素,主要体现在利益关联度、协商规模和协商能力等三个主要方面。

同时,国内学界也开始涉猎协商能力研究,主要以整体和部分两种视角对协商能力展开探讨。一方面,从整体视角看,阙天舒认为我国应在政治体制内注重政治协商能力,在公共场域中关注公共协商能力,在治理网络中重视合作协商能力(30)阙天舒:《我国民主政治中协商能力的构建:结构、规范与价值》,《中共天津市委党校学报》2010年第12期。。曾令辉等人以乡村为样本,认为培育农民协商能力,要从增强农民社会资源和整体实力、完善农村社会组织和协商精神、健全机制和搭建平台等三方面入手(31)曾令辉、陈敏:《乡村社会治理中农民协商能力培育研究——基于恭城县北洞源村的调查》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第2期。。张大维等人构建了协商能力的阶梯框架,认为农民的协商能力对农村协商系统质量至关重要(32)张大维、张航:《农民协商能力与农村社区协商系统质量关系研究——基于乡村建设行动中三个农村社区协商实验的比较》,《中州学刊》2021年第11期。,提出社区协商系统高质量发展需要同时关注参与主体和回应主体的协商能力(33)张大维、赵益晨:《运转协商能力:社区协商系统高质量发展的参与—回应联动——对5个农村协商实验的比较》,《协商治理研究》2022年第1期。。另一方面,从具体视角看,陈吉利等人聚焦于女性的协商能力问题,认为应从改革协商规则入手,进而改变女性的相对弱势地位(34)陈吉利、江雁飞:《论女性公共协商能力的制度提升——基于女性领导力的视角》,《领导科学论坛》2018年第17期。。孙发锋则关注社会组织协商能力问题,认为当前社会组织协商应具备政治把握、内部治理等一系列目标(35)孙发锋:《当前中国社会组织协商能力的要素、特征及提升路径》,《学术研究》2019年第11期。。

总体而言,国内外学界开始将提升协商质量研究作为协商民主研究的重要议题。首先,国内外学术界均已关注到协商质量的建设问题,并寻求优化协商质量的途径,以最大可能发挥协商民主实效;其次,在影响协商质量的学术讨论中,协商能力、协商参与的利益关联度以及协商规模均是重要的研究话题,其中,评估与测量协商能力在国际上关注度更强,而国内对于协商质量影响因素的探讨则相对有限;再次,已有研究多从单因素分析协商质量的影响因素,整合程度不足,而国内有关协商质量复合影响因素的研究则更强调执行效果,缺乏必要的理论深度;最后,在国际协商质量研究中,已经开始出现具有第四代协商民主标识的协商系统理论的运用,而这一理论的出现正是为了突破协商民主的既有限度和窄化困境,使其更具多样性、多层性、整体性和系统性,使协商的主体、场所、空间、机构、媒介、转换和执行等都具有广泛容忍性(36)张大维:《包容性协商:中国社区的协商系统模式与有效治理趋向》,《行政论坛》2021年第1期。。同时,已有对我国农村社区协商实践的研究发现,国际上对协商系统的界定、要件及特征,可以在扬弃的基础上用于分析我国农村社区的协商实践。而这也为本文考察农村社区高质量协商建设提供了新的视角和拓展空间,即通过协商系统的视角来考察影响高质量协商实践的具体因素,同时根据已有研究,结合本土实践,形成社区高质量协商系统建设的分析框架,并对已有协商案例开展具体评估。

二、农村社区协商系统高质量建设的分析框架

一方面,协商能力无疑是推动协商高质量发展的关键因素。如前所述,国际研究已表明,参与协商个体的协商能力强弱对协商质量或协商效能都会产生重要影响,具体而言,主要包括认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性等(见表1)。而从协商系统的观点出发,对协商主体所提出的能力要求,一是有助于协商议题能够从公共空间向授权空间转化(38)Dryzek J. S., Foundations and Frontiers of Deliberative Governance, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.11.,二是有利于优化在协商参与中主体间交流互动的“普惠性”过程(39)Gutmann A., Thompson D.F., Democracy and disagreement, Harvard University Press, Cambridge Mass,1996, p.52.。

表1 协商参与主体的协商能力要素

另一方面,利益关联度是影响协商质量的另一因素。在假定协商规模一定的情况下,协商参与主体的利益关联度越高,协商结果的代表性和合法性便相对越强。对于利益关联度的评判可以从直接利益相关方和间接利益相关方两个方面来综合考量。前者与协商议题的直接利益密切相关,而后者尽管没有受到议题的直接影响,但在村庄的特定场域中,协商结果也难免要波及其他群体,因而除直接利益相关方外,纳入配设必要的间接利益相关方尤其是一些带有特定社会资本的成员,充当并发挥中间人的评判角色,也有现实的必要性与合理性。而从协商系统的观点看,两方面利益关联度的整体性提升也确保了元协商对参与主体的基本要求,即能够根据每次不同的协商议题和不同的利益相关方而不断优化和调整协商系统的组织过程,以确保每一次协商的正当化。

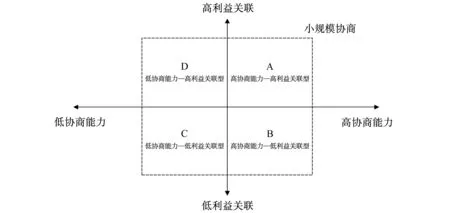

综上所述,在一定规模内,协商能力、利益关联度这两个主要变量,构成了考察我国社区协商系统质量建设的分析框架(见图1)。其中,横坐标轴两端从左到右依次表示为协商能力由低到高的排序;纵坐标轴两端从下往上依次表示为协商参与的利益关联度由弱到强的排序,横纵坐标轴共同构成了衡量社区高质量协商系统的变量坐标系。同时,坐标系的虚线框表示了对协商规模这一限定条件的设定,即小规模协商。由坐标系和协商规模的组合分别形成了A、B、C、D四个封闭区间,分别代表四种社区协商系统的质量类型,依次为高协商能力—高利益关联型、高协商能力—低利益关联型、低协商能力—低利益关联型、低协商能力—高利益关联型四种协商系统质量类型。

图1 协商系统质量建设的协商能力与利益关联度分析框架资料来源:作者自绘。

由上述框架生成的四种不同协商系统的质量类型均是在小规模协商范围内,围绕协商能力和利益关联度对协商质量所产生的具体影响而形成的,每个类型均以要素整合的形式鲜明地反映出协商系统建设的不同特征,具体如下:

第一,高协商能力—高利益关联型协商,形成高质量协商系统。在协商能力方面,该类型的协商参与主体在认知、沟通、表达等方面有着相对更加客观、理性、包容的态度,基本具备协商制度所要求的相应能力。在利益关联度方面,该类型协商也能做到可以灵活调整、可以及时根据议题作出调整和组织,在小规模的协商范围内最大程度地使直接和间接相关利益代表汇聚一堂。综上可见,这种协商既能从过程中体现民主性,也能从结果上确保合法性,是相对较高质量的协商系统。

第二,高协商能力—低利益关联型协商,形成中质量协商系统。在协商能力方面,参加该类型协商的与会代表在认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性等方面都表现出一定的基本素养。但在利益关联度方面,该类型协商的参与人员中或缺乏了直接利益相关方,或缺少了间接利益相关方。结合农村社区协商实际情况看,缺乏直接利益相关方的情况相对更多,问题也相对突出。具体而言,尽管社区把不同利益、不同组织、不同身份的间接利益代表聚集在一个小规模的协商组织内开展协商讨论,可如果该协商机制只是确定了一个多元利益主体范围,而无法根据协商议题的涉及范围邀请直接利益主体参与讨论,便失去了协商的实际价值,反而导致协商结果无法真正代表实际的利益群体,难以起到协商的实际效果。综上可见,该种类型是相对中等质量的协商系统。

第四,低协商能力—低利益关联型,形成低质量协商系统。一方面,从协商能力看,参与协商的个体缺乏必要的协商技能和方法,或是存在彼此沟通和交流的障碍以及缺乏必要的包容性,因而难以开展深入交流。另一方面,从利益关联度看,参与协商的个体也不会根据议题的涉及范围而有所调整,参与代表与议题关联度差。由上述两点问题叠加形成的结果便是,参与小范围协商议事的社区代表既与议题缺乏很强的利益相关性,同时也不懂得如何开展协商。如此一来,其社区协商系统的高质量建设目标只可能是空中楼阁。由此可见,这类协商是相对低质量的协商系统。

综上所述,基于对社区协商系统质量建设分析框架的建构,以及对形成的四种社区协商系统质量类型的阐释,可对我国农村社区协商案例的协商质量予以评估,并展开比较分析。同时,也将通过该框架进一步透视乡村高质量协商系统建设的关键环节与发展趋向。

三、农村社区协商实验样本的案例分析与比较

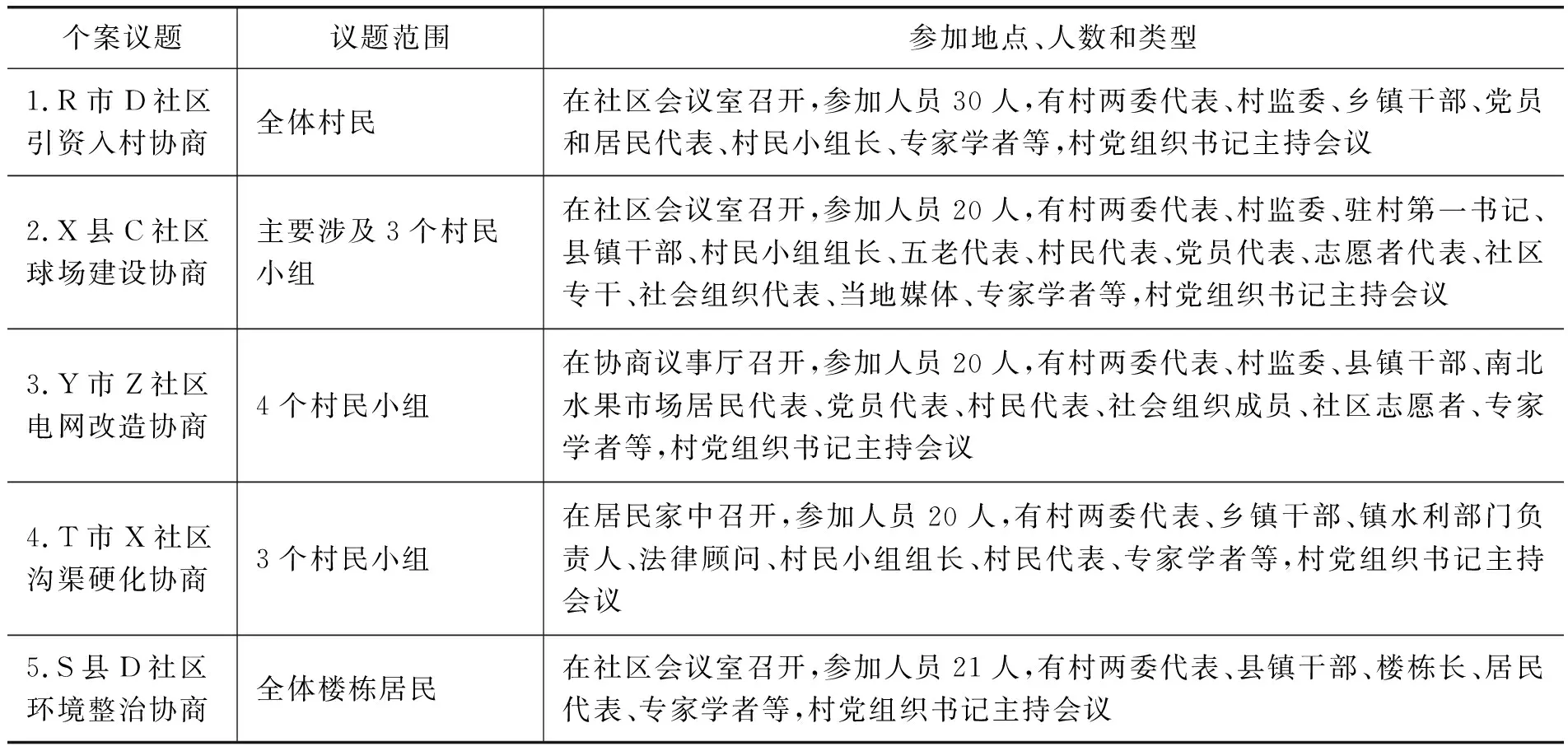

运用协商系统质量建设分析框架,可以更加全面地对农村社区协商系统的质量作深入考察和评估。以下将借用该框架来呈现农村社区的5个协商案例,案例均来源于2019年底到2020年初笔者对民政部全国首批农村社区治理试验区中协商过程的实地观摩和调研,由于协商程序具有相似性,便利了对其进行结构化信息提取以及主要变量分析(见表2),详情如下。

表2 协商实验案例的基本信息呈现

通过对案例中有关协商能力、利益关联度以及协商规模的关键信息梳理,将案例所展现的协商质量按照前文建构的分析框架予以类型化整理,能够更加直观地看到在小规模协商范围内,协商系统质量如何受到利益关联度和协商能力等因素的影响。为便于评估和比较,对5个农村社区协商实验案例所展现出的关键性过程和节点进行了结构化信息提取,包括基本情况介绍、交流强度及其效果(议题目的、发言情况、不同意见的交流情况等)、协商结果(达成过程)。其中,案例基本情况介绍主要针对与会代表利益关联度的考察,而交流强度及效果、协商结果的达成则主要针对与会代表协商能力的考察,用于整体评估协商参与的利益关联度和协商能力对高质量协商系统建设的具体影响。在这里要说明的一点是,依托前文建构的关联框架对上述案例所开展的协商质量评估,并不能对这5个村庄的整体协商质量作出绝对测量,而是只能表明这些村庄在特定议题方面所体现的协商质量,对前者的评判还需持续跟进和长期跟踪才能形成更科学的判断。

基于对社区协商系统质量建设分析框架的运用,依据在小规模协商范围内利益关联度和协商能力的实际运行情况,上述5个案例可以被大致分为3类,但在总体上均能将地方化的协商形态与政策性的协商要求实现合理且有效地转换(42)张大维:《找回协商:从历史和田野中发现商量与家国转换》,《中国农村研究》2022年第1期。。具体而言,首先,案例1和案例2可以被归为高协商能力—高利益关联型的高质量协商系统;其次,案例3可以被归为高协商能力—低利益关联型的中质量协商系统;最后,案例4和案例5可以被归为低协商能力—高利益关联型的中质量协商系统(见图2)。

图2 农村社区协商实验案例对应的协商系统质量类型资料来源:作者自绘。

第一,对案例1和案例2所开展的小规模协商的考察显示,这两个协商案例参与的利益关联度和协商能力相对而言均较为突出,符合高协商能力—高利益关联型协商系统。具体而言,一方面,从利益关联度来看,基本情况中案例1的D社区所涉及的议题为引资入村,该议题关涉全体村民的利益,而与会代表也基本覆盖了全体村民。类似地,案例2的C社区的议题是足球场(综合文化苑)项目建设,尽管从直接受益方来看只涉及3个村民小组,但由于其具有文化场地的功能,对全村其他村民也有一定影响。而从与会代表的参与类型来看,既涵盖了利益直接相关的村民小组组长,也邀请了其他间接利益相关方,在人员设置上较为合适。

另一方面,就协商能力而言,交流强度和效果以及协商结果达成这两个主要过程,主要考察了协商参与人员在认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性等方面的协商能力,从而能否有效推动民意的连续性表达与实现(43)刘建军、张远:《论全过程人民民主》,《社会政策研究》2021年第4期。。从案例呈现出发,案例1D社区的与会代表针对企业入村的议题在热烈的讨论氛围中形成了包括直接利益相关方在内的大约10次主要发言,针对的全部与村民实际需求相关,并形成了3种不同意见,也都得到了继续讨论。同时,社区和政府人员也就各位代表的发言进行了针对性回应,并就主要意见进行了3次表决,最终达成了同意企业进村的结论性共识和后续共识。从中可以看出,从代表主动发言次数到形成的主要不同意见都展现了与会代表对自身利益的关切,尽管部分代表提议对企业提出了相对过分的要求,但从代表的最终表决情况看,全体代表的认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性等方面都体现出较强的协商能力,协商氛围十分热烈,全体达成的后续共识也为企业入村提供了制度化解决问题的协商渠道。

式中Ai=(A1i,A2i,…,Ami)T,Bi=(B1i,B2i,…,Bsi)T,υ=(υ1,υ2,…,υm)T,μ=(μ1,μ2,…,μs)T,Aiυ=υ1A1i+υ1A1i+…υmAmi,Biμ=μ1B1i+μ1B1i+…μsBsi,其中s=1,2; m=1,2;是 n 个地市的产出指标的加权之和以及投入指标的加权之和后的比值,所以它的取值范围介于 0~1 之间。考虑到该模型是一个非线性模型,不容易计算,通过运用变换与对偶规划理论,引入松驰变量s-、s+将上述模型变换成对偶规划形式模型。

而案例2C社区的与会代表们也围绕足球场地建设的议题,有包括直接利益相关方在内的约11次主要发言,并形成了3种不同意见,均与大家的直接利益相关,并得到了后续讨论。政府和社区人员也作出了具体解释和说明,引导大家就相关意见开展了4次表决,其中1次因代表讨论过于激烈而没有达成一致。但最终代表还是同意项目建设,也达成了后续协商的共识。从中可以看出,与会代表的讨论过程也十分热烈,并且就足球场地的建设提出了各种现实问题,其中因牵涉到部分群体间的利益矛盾,还一度忽视了社区方面提出的表决程序。但最终,代表还是回归了协商程序,在认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性方面有较强的协商能力,后续共识也为接下来存在的村民需求问题和场地费用问题提供了继续协商的渠道。综上可知,两个案例总体上为高协商能力—高利益关联型的高协商系统。

第二,对案例3所开展的小规模协商的考察显示,该案例在协商能力方面表现较强,但是缺少了关键的直接利益相关方,符合高协商能力—低利益关联型协商系统。具体而言,一方面,从协商能力来看,案例3Z社区的议题主要针对辖区内水果市场的电网升级改造。而与会代表也在热烈的讨论氛围中围绕议题提供了大约6次主要发言,并形成了2种主要不同意见。尽管代表的主要发言次数和形成的不同意见都略低于前述两个案例,但是依旧清晰反映出代表对自身利益的考量,包括电网升级改造的集体资金投入,以及对相关利益受损方予以的关照。政府和社区人员也对大家关切的利益问题予以了回应,并组织了3次表决,其中关于集体资产的使用问题还进行了复议。最终一致同意项目开工,也就集体资产的使用问题达成了后续协商的共识。从中不难看出,与会代表在认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性方面都有较好的协商能力,尤其是对电网改造的看法十分务实,紧盯集体资产的分配问题,甚至在电网改造的直接利益受损方未到场的情况下,有代表愿意为其利益进行辩护。但与此同时,与电网改造存在直接利益联系的村民并未与会是一大遗憾。

另一方面,从协商参与的利益相关方来看,尽管议题仅涉及4个村民小组,但因涉及经费是全村集体资产,与会代表作为间接利益相关者对该议题拥有发言权。可问题在于协商过程缺少直接利益相关方,他们是电网升级改造中利益受损的一方,但并未有一人被邀请参会,这直接导致本次协商结论有可能不被直接利益相关方认可,也使得此次协商效果打了折扣。综上可知,该案例总体上为高协商能力—低利益关联型的中质量协商系统。

第三,对案例4和案例5所开展的小规模协商的考察显示,这两个案例在参与协商的利益关联度上表现较好,但是缺乏必要的协商能力,符合中协商能力—高利益关联型协商系统。一方面,从协商参与的利益关联度来看,案例4X社区针对的是高标准农田改造项目下的沟渠硬化问题,涉及沟渠硬化所在的3个村民小组,而与会代表中相关村民小组长也全部在席。案例5的D社区的议题是公共环境整治,涉及社区所有楼栋楼道卫生和道路的小型车辆管理,与会代表也主要包括楼栋长代表和居民代表,因而基本涵盖了直接与间接的利益相关方。

另一方面,从协商能力来看,案例4的X社区的与会代表尽管也能就自身利益进行协商讨论,但是从6次主要发言所形成的三种方案来看,与会对沟渠硬化的问题尽管有持续性的讨论,社区和政府也就大家关切的资金来源问题进行了详细解释,但推进过程中阻力较为明显,也没有完全得出令大家满意的结果,相当一部分代表对于硬化的资金来源仍希望完全由政府来负担,尽管第三次表决显示过半数同意由政府、村民小组和村民三方出资,但同意人数远不及全部由政府出资的方案。显然,与会代表对自己出资有一定的不妥协意愿,并且整个讨论氛围较为平淡,相对缺乏协商的积极性。因此从协商能力来看,代表们在沟通态度以及包容性上还有所欠缺。

而案例5D社区从协商过程看,也有5次主要发言,形成了2类与楼栋清洁和车辆管理有关的不同意见,社区也进行了较有针对性的回应。但由于与会代表的讨论过程不长,大家并没有对不同意见展开讨论,导致主持人在推进议程方面进展有限,只得提出总结性方案,便较快形成了执行方案。从中可以看出与会代表在对议题的认知方面并不存在问题,但在沟通和表达的积极性方面还有所欠缺,真实反映了村庄治理主体关系之间的现实张力(44)赵树凯:《乡村治理的百年探索:理念与体系》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期。;同时,也由于讨论过程有限而难以就包容性和公平性进行分析,因而也体现为协商能力相对不足的问题。综上所述,这两个案例总体上为低协商能力—高利益关联型的中质量协商系统。

四、结论与讨论:迈向乡村振兴的高质量协商

从以上分析可以看出,五个协商案例中的两个构成了高质量协商,三个构成了中质量协商,这表明我国一些农村已形成较高质量的协商系统样板。在当前的乡村振兴中,要稳步推广高质量协商系统经验,提升中质量协商系统,避免低质量协商系统,充分发挥协商民主的独特价值,为推进乡村产业发展、提升基础设施和公共服务水平、改善农村人居环境等的乡村振兴工作激活更多治理效能。结合本文对协商质量建设的分析框架看,可以得出以下基本结论及其相关的延伸讨论:

第一,协商系统建设与主体协商能力联系密切,应以发展协商能力作为高质量协商系统建设的首要任务。值得注意的是,一段时间以来,协商研究或协商实践中不同程度地存在着对主体协商能力的忽视,主要表现为在行政力量推动下借用协商机制之名将农村乃至乡镇范围内的不同主体纳入进行简单会商以应付政府要求和居民需求。该做法从主体结构上看的确符合多元共治的广泛性要求,然而结合实际调研可以发现,其问题在于,我国多数农村地区治理资源的分散化、边缘化特征相对明显,普通农民群体的综合素质相对处于较低水平,其协商能力相较于村干部或是乡贤精英等存在显著差异。而协商能力的不足使其在参与协商过程中极大可能存在着认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性等方面的弱势甚至是障碍,而这一问题便可能使前述所谓多元主体协商结构向少数村干部或精英群体的单一主体结构回归,从而造成协商失灵,或是名义上的协商过程,与协商民主制度化的初衷产生一定背离。但其却也是目前我国协商议事建设进程中必须面对的问题和必经的发展阶段,需要在乡村振兴的重点工作推进中持续深化,稳步创新。

由此可见,提升农村不同主体的协商能力,实现协商高质量发展,是当前乃至今后一段时间的重要任务之一。具体而言:一方面,提升协商能力的要求是以农村社区居民有机会参与协商系统为出发点的,而农村开展协商活动所要求的协商能力不应存在所谓“准入门槛”,只要对议题和观点在认知能力、沟通能力、包容程度、公平理性方面拥有基本素养,便可以参与农村公共事务的协商讨论中。同时,培育农村社区参与主体的协商能力也绝不是为了将其培训成协商专家,筑起协商门槛,使协商再次变为“少数人的游戏”。另一方面,提升参与主体协商能力也需要农村社区协商实践有真用、起实效。代表发言能否真正获得讨论并影响结果、协商成果能否真正落实到位、关涉群体利益能否真正得到保护或提升,这些问题既是协商质量和效果的重要内容,同时也是鼓励和引导农村社区居民参与协商实践的关键动力。

第二,实现利益聚合和利益代表的制度化创设是发展高质量协商系统的重要环节。从一般认知来看,主体的利益关联度针对特定事件是客观存在的,也会影响协商质量,但其是否会被选定为协商参与主体却是不确定的,这就需要有制度保障。从基层协商实践出发,协商中参与主体的利益关联度与制度的创新设计密不可分,即能针对不同事项以制度化手段合理安排利益相关方参与协商,以科学的制度安排将不同程度的利益相关者纳入议事协商之中,这样才能保证协商高质量。无论是从理论还是从具体评估过程看,利益关联度都很大程度地影响到协商质量,缺失利益相关方参与的协商,其代表性也必然会受到质疑和挑战,所达成的“共识”也只会显得徒劳无功,这也将会对当前乡村振兴背景下各项工作的开展增添更多的制度性弊病。

因此,当前高质量协商系统的建设必须要把确保利益关联度的制度创设作为重要环节。结合案例来看,上述5个协商案例尽管多数在利益关联度方面都有较为不错的表现,但由于案例中多数议题的设置范围基本上覆盖了全社区,因而对于直接或间接利益相关方的评判也较为模糊。但从近年来的学术研究和实践案例中可以发现,对利益相关方的重视是各地在协商民主机制创新中的重要取向,这也是由于各地在协商实践中发现了以村民(代表)大会为主的议事形式在村民利益聚合和代表上的一定局限性。因此可以确定的是,对利益相关方的考察将是高质量协商建设的核心课题之一,一方面应继续通过制度建设强化村民利益表达的协商渠道,强化村民利益的聚合和代表过程,及时解决各类矛盾纠纷;另一方面,当协商议题针对特定群体或特定范围时,协商机制或程序能够依据不同利益群体合理选人、灵活应变则是接下来需要继续考察和评估的重点方向。

与此同时,从当前我国协商实践和协商系统理论的视角出发,还应看到小规模协商存在继续突破的可能。目前农村社区的小规模协商实践主要表现为小规模的正式协商,即在规定场所、由特定主体参与特定议题的协商形式。而在更大范围内开展非正式协商——突破场所、主体和议题的限制,以非正式形式开展更为广泛的协商实验,并与正式协商相结合,搭建有效的衔接机制——便能够在更大范围反映公众意愿的同时避免正式协商的偏激化趋向,同时也更大层面地鼓励群众参与,使农村问题更加直接地由村民协商,为高质量协商系统的构建提供了新的发展方向。

第四,中国农村社区的协商实验既提示我们可以关注协商系统理论的积极成分,同时本土化实践也反过来拓展和优化了国际上新兴的协商系统理论。一方面,通过对协商实验的分析发现,协商系统理论中关于广义协商的认识、要素标准的把握、优势治理的理念、能动沟通的特性等对于当前我国农村社区协商实践有一定启示意义。对于当前我国乡村振兴的协商探索而言,关注其提出的非正式协商也很重要,协商系统包括协商主体、场所、实体、传播、转化和执行要素等观点。尤其注意发挥不同参与主体的议事优势,以及利益关联的能动效应,并将这些优势理念应用于考察我国协商的具体实践中,进一步发挥和激活乡村振兴中各参与要素的优势潜能和特点特长(46)张大维:《优势治理:政府主导、农民主体与乡村振兴路径》,《山东社会科学》2018年第11期。,进而持续推动我国农村社区协商机制的创新和发展,为乡村振兴实践持续稳定地输入治理动能,以高质量协商系统推进乡村振兴的高质量发展。另一方面,立足我国农村社区协商实验所关注的协商能力、利益关联度等变量对协商质量的影响,并由此建立的分析框架,将我国本土的协商经验与协商系统理论相联结,能够进一步从中国视野下拓展协商系统研究,从而丰富并完善协商系统理论,弥补西方研究关注的不足,成为具有一般意义上的理论视角,并进一步转化为具有本土特色的协商理论,拓宽本土化生长空间。