水平间距对涉水隧道土体变形影响的模拟分析

王丽萍

(兰陵县水利局向城水利服务中心,山东 兰陵 277700)

0 引 言

隧道工程中的土体开挖会导致土体应力重分布,进而引起隧道周围土体及建构筑物的变形,已引起隧道建设者的高度关注。一些研究人员提出了隧道变形计算方法,姚宏波等提出了考虑空间效应的软土隧道上方卸荷变形计算方法[1]。邵俊杰等基于变形分级提出了挤压性围岩隧道变形计算方法。一些研究者对软岩环境下隧道的变形十分关注,分析了该环境下隧道的变形特征并提出了隧道变形控制方法[2]。肖宗荣等研究了软弱围岩隧道变形控制与施工控制方法[3]。丁远振等分析了高地应力断层带软岩隧道变形特征与控制措施[4]。郭小龙等分析了高地应力陡倾层状软岩隧道变形破坏机理[5]。濮居一等分析了软弱地层中基坑土体加固对下卧地铁隧道变形及开挖影响区的控制效果[6]。一些学者还分析了不同荷载状况下隧道的变形规律,郭海峰等研究了建筑施工荷载引起邻近地铁隧道变形机理[7]。江杰等分析了地面堆载引起的邻近地铁隧道变形[8]。郭磊等分析了软土地层地面堆载下盾构隧道变形特征[9]。许多学者关注了基坑开挖对隧道变形的影响,分析了该场景下隧道的变形演化规律并提出了隧道变形的计算方法[10-12]。刘士海等研究了新建隧道斜交下穿既有盾构隧道的变形[13]。以上研究,虽对隧道对不同场景下的变形规律和计算方法均有研究,然而,对水平同型双隧道(相同大小和埋深)的研究却少有提及,对变水平间距情况下水平同型双隧道环境下土体的变形更鲜有报道,文章通过有限元模拟分析,探究水平间距对涉水水平同型双隧道土体变形的影响,为隧道工程设计和施工提供参考。

1 工程概况

某地区需修建隧道,采用水平同型双隧道(相同大小和埋深)。其开挖半径均为2.5m,埋深均为22.5m,衬砌厚度0.35m,现场钻探资料揭示,其土层分布自上至下依次为:粉质黏土,厚度5.0m,黏土,厚度10.0m,粉质黏土,厚度15.0m,余下为砂卵石。现场勘察结果表明,该场地地下水稳定水位埋深为4.1-6.0m,平均埋深5.0m。室内水质分析结果表明,场地地下水皆不具有腐蚀性。

2 数值模拟

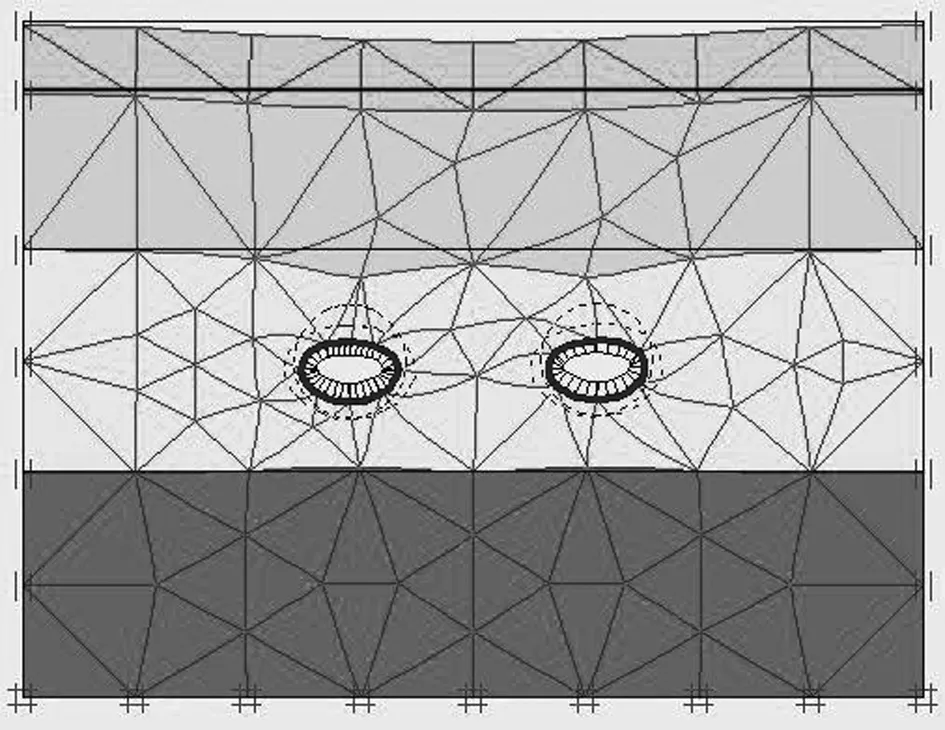

为了消除边界影响,建模时,模型宽度取为40m,高度为45m,衬砌厚度为0.35m,地下水位取5.0m。数值模型边界变形条件为:模型左、右两侧仅允许发生竖向变形,底部为固定边界(不发生变形)。数值模拟模型示意图如图1所示。模型参数详见表1和表2。

图1 数值模拟模型示意图

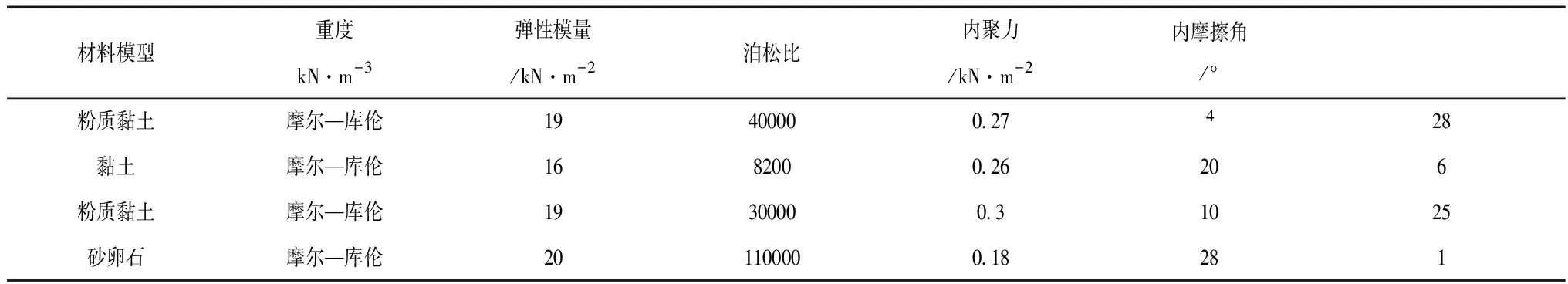

表1 土层参数

表2 初衬材料参数

3 模拟结果分析

3.1 网格变形分析

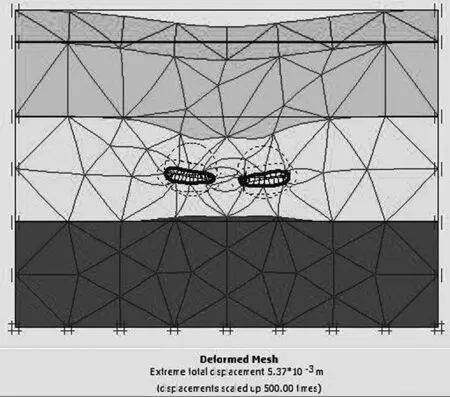

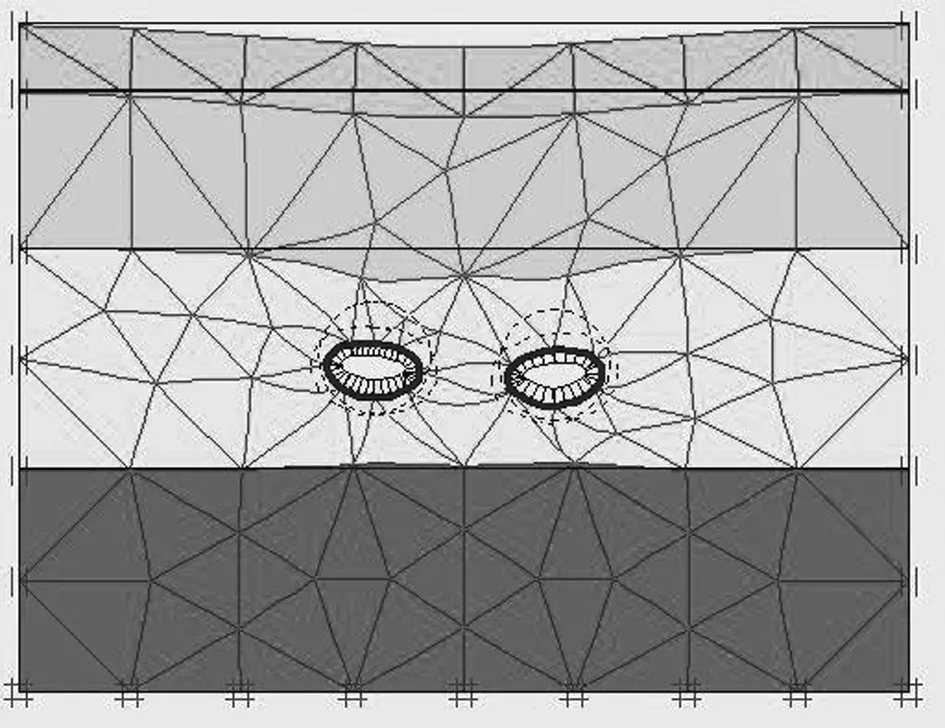

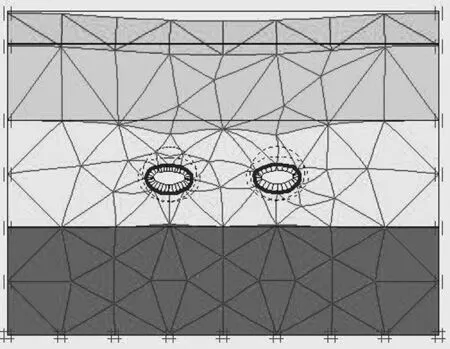

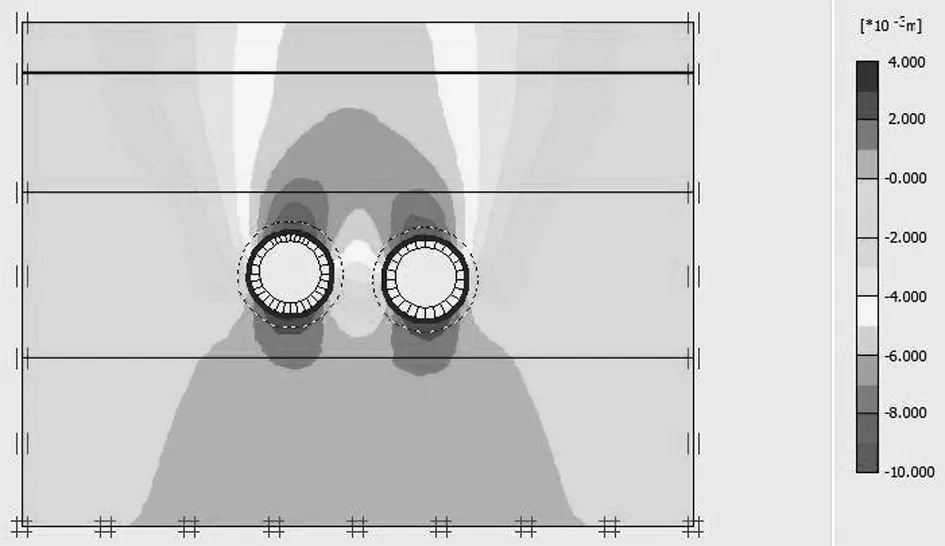

图2、3、4、5分别为水平间距为3m、4m、5m、6m的网格变形放大图。

图2 水平净间距3m(放大500倍)

图3 水平净间距4m(放大200倍)

图4 水平净间距5m(放大200倍)

图5 水平净间距6m(放大200倍)

由图可知,对于水平同型双隧道而言,当两隧道施工完成时,各水平间距隧道均表现处相同的变形趋势:隧道上方土体整体表现出沉降的趋势且地面处,以两隧道的几何对称轴为中心,地面沉降呈对称分布且沉降发生在有限的范围内,超出该范围的土体几乎不受隧道土体开挖的影响,靠中心轴越近沉降量越大,即受隧道土体开挖影响越大;而隧道下方土体表现出隆起的趋势,且隆起集中在一定范围内,超出该范围的土体几乎不受隧道土体开挖的影响,且靠中心轴越近隆起量越大,即受隧道土体开挖影响越大。上述变形结果是隧道与其周围土体自重固结共同作用的结果。

由图2、3、4、5还可知,随着水平间距的不断增大,网格变形整体呈现出增大的趋势,地面土体沉降量及隧道底部土体隆起量均呈现出增大趋势。

3.2 竖向变形分析

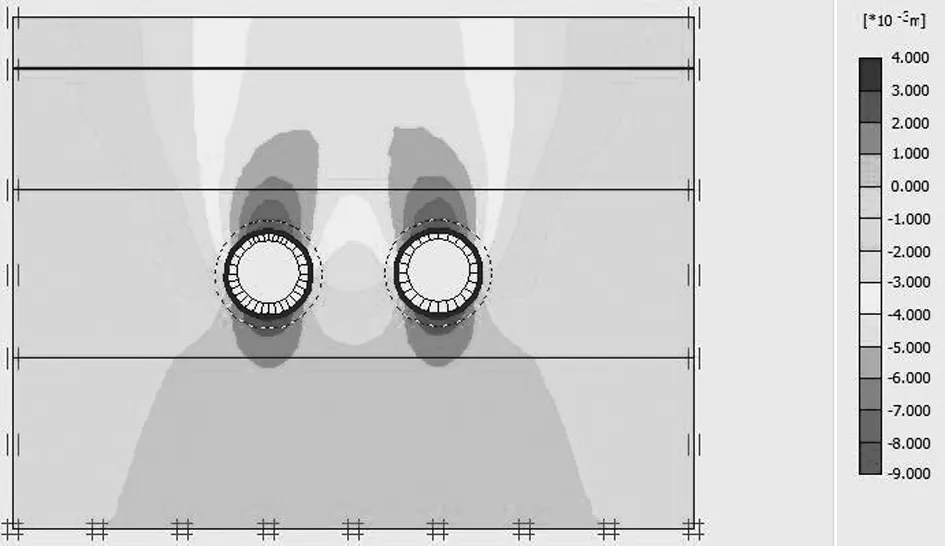

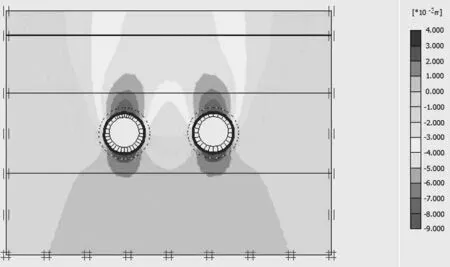

图6、7、8、9分别为水平间距为3m、4m、5m、6m的竖向变形图。

图6 水平净间距3m

图7 水平净间距4m

图8 水平净间距5m

图9 水平净间距6m

由图可知,对于水平同型双隧道而言,当两隧道施工完成时,隧道上方土体均表现出沉降且以两隧道几何对称轴为中心呈对称分布规律,离隧道顶部越近沉降量越大,且主要沉降量均分布在两隧道分布宽度影响范围内。隧道下方土体均表现出隆起且以两隧道几何对称轴为中心呈对称分布规律,离隧道底部越近隆起量越大,这与网格变形的分析结果一致。由图还可知,隧道下方土体主要隆起量均分布在两隧道各自宽度范围内,而两隧道的中间相夹的部位,由于出现类似于抗滑桩的土拱效应,导致该区域隧道上部土体的沉降量明显<同深度周围土体,而该区域隧道下方土体却出现沉降而不是隆起。

由图6、7、8、9还可知,随着水平间距的不断增大,两隧道间的土拱效应影响范围越来越大,使得原本连成一片的隧道分布宽度影响范围内上方土体被分割成两端变形量大而中间变形量小的分布规律。

4 结 论

1)水平同型双隧道,当两隧道施工完成时,隧道上方土体整体表现出沉降的趋势且地面处,以两隧道的几何对称轴为中心,地面沉降呈对称分布且沉降发生在有限的范围内,超出该范围的土体几乎不受隧道土体开挖的影响,靠中心轴越近沉降量越大,即受隧道土体开挖影响越大。

2)水平同型双隧道,当两隧道施工完成时,隧道下方土体表现出隆起的趋势,且隆起集中在一定范围内,超出该范围的土体几乎不受隧道土体开挖的影响,且靠中心轴越近隆起量越大,即受隧道土体开挖影响越大。

3)对于施工完成后的水平同型双隧道,其竖向变形表现出以下规律:隧道下方土体均表现出隆起且以两隧道几何对称轴为中心呈对称分布规律,离隧道底部越近隆起量越大,但主要隆起量均分布在两隧道各自宽度范围内,而两隧道的中间相夹的部位,由于出现类似于抗滑桩的土拱效应,导致该区域隧道上部土体的沉降量明显<同深度周围土体,而该区域隧道下方土体却出现沉降而不是隆起。

4)随着水平间距的不断增大,两隧道间的土拱效应影响范围越来越大,使得原本连成一片的隧道分布宽度影响范围内上方土体变形被分割成两端变形量大而中间变形量小的分布规律。