朦胧的情愫

☉严 锋

我有个女同学,叫L,小小的个头儿、精致的脸蛋,那叫一个漂亮啊!她成绩又好,还是学习委员,当然我也是学习委员——班上有两个学习委员。她坐第一排,我坐第二排。那时候,我们都是班上最矮的。开班干部会,向老师汇报班级工作,我们俩也经常在一起。然后两个人就慢慢心有灵犀了,你看看我,我看看你,心里透亮透亮的。当然我们嘴巴上是不可能说出来的,不敢说,不会说,也不能说。但是我们的眼睛可以“说”啊。这就是20世纪70年代小学生的“爱情”。

同学们都不是傻瓜,心里也透亮着呢。有一天中午,我走进教室,看到黑板上并排写着我们俩的名字,真是既生气又害怕,还包含着一丝甜蜜。后来这事不知怎么的,就传到我父亲耳朵里了。有一天晚饭后,他和我散步时,突然对我说:“听说你和一个叫L的女同学很要好?”当时我特别保守,又知道大人很痛恨这种事,听了这话都快要昏过去了,一句话也说不出来。

他说:“今天我到镇上去,有个人很客气地主动和我打招呼,说他是L的父亲,说你和L关系很好。”现在回想起来,那意思就是认“亲家”了。然后,我父亲说:“男女同学交朋友,这很正常,没什么。”考虑到那个年代的背景,想想我的父亲,真是伟大啊。

1975年,父亲被彻底平反,要回城市了。我当然也要跟他一起走。在那之前,他的部分问题已经被平反,我们也经常去南通市,探亲或路过。从五窑公社到南通市,我们都是先往南步行一小时,再乘渡船到石南公社,然后从石南公社坐一小时长途汽车,最后抵达南通市。

但是,这最后一次离开五窑公社,我爸鬼使神差,没有走寻常的路线,而是往北,一直往如皋县(现如皋市)的方向走,到岔河轮船站去坐小汽轮到南通市。小汽轮开得很慢很慢,要行驶七八个小时才到。而且从我们住的地方到轮船站,还很远。

我和父亲走啊走啊,不知道走了几个小时,就在快要走出五窑公社地界的时候,我突然看到前面路边有个小小的身影。在这之前,我已经好几个月没有去学校(那时候上课不上课都无所谓),也好久没有看到L了。但是,就在我要离开这片土地,离开她的最后一刻,她却站在路边。

她腰间扎着一个很大很大的蓝印花布袋子,就像袋鼠的育儿袋那样。当地小孩去挖野菜、打猪草的时候,都是扎这种大花袋。显然这天她正好在为家里打猪草,正巧打到了我要经过的那条小路的路边。

她呆呆地望着我,我呆呆地望着她,我说不出话,挪不动脚步。父亲是个木头人,只会催我快点儿,他肯定不知道她就是L。我快步跟上父亲,从她身边经过,一句话也没有说。走出去很远,我回头,依然能看到那个小小的身影,她看着我,一动不动。

上面说的事,发生在我8到11岁的时候,也就是1972年到1975年之间。后来我就同父亲回到南通城里,在中学里,我还是春风得意,处处拔尖,考到第二名就感觉痛不欲生。高考时,我是江苏省状元,考上了复旦大学,几年后,又考上一个很有名的老师的硕士。20世纪80年代的硕士还是很值钱的,我这个专业的一个名额有50个人竞争,考上后,每个月可以拿到40元工资,完全可以自给自足。我自我感觉好到爆。母校南通中学那时候也以我为荣,请我回去给学生做报告,我当时那个得意啊。

有时候,我也会模模糊糊想起L:她现在怎么样?后来上中学了吗?家里会不会让她辍学?当地上中学的农民的孩子很少,他们要早早回家干活。女孩子也都很早结婚,如果能嫁给我爸当时所在的厂里的窑工就非常幸福了。也许曾经的花布袋已变成背上的背袋,袋里是她的孩子……

荣归母校做报告的时候,我竟然遇到我在五窑公社育红小学上学时的老师冯亚南,他在南通中学当代课教师。这是我小学时最喜欢的老师,我开始向冯老师询问当年那些同学的下落,某某怎么样,某某某怎么样,大家的境遇各不相同。我一副悲天悯人的样子,不胜感慨。

一直憋到最后,终于,我最关心的L呢?那一刻,我脑海中闪现出一个面有色斑、手现青筋、袒胸哺乳的农妇的身影。“啊,你说L啊。”冯老师对她的印象极为深刻,兴奋地告诉我,“她成绩太好了,后来到石港中学读书,毕业后考到北京一所大学,本科还没读完,就到牛津大学读博士去了。”

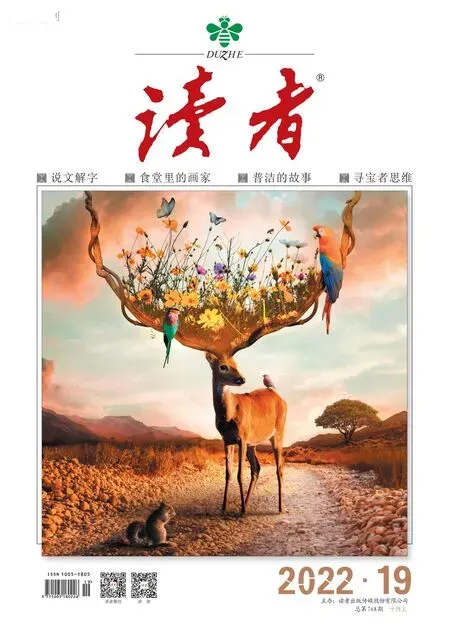

(杨子江摘自百花文艺出版社《时间的滋味》一书,刘 璇图)