藏传佛教建筑研究评述及研究方法再思考

陈未

藏传佛教作为我国分布甚广且跨境的宗教,分布范围从西藏、青海、四川等藏族聚居区,到新疆、内蒙古等蒙古族聚居区,再到北京、五台山、承德等汉族聚居区。同时在今蒙古国、俄罗斯蒙古族聚居区,拉达克、不丹、尼泊尔等地也有传播。藏传佛教在元、明、清三朝一直扮演着促进国家统一和民族融合的积极作用,藏传佛教建筑作为藏传佛教的重要物质载体更是我国多民族团结和文化交融的象征和支撑。

藏传佛教建筑孕育于独特的藏族文化,吸收了河西走廊等地丰富的汉族、蒙古族和其他民族文化。同时由于分布甚广,其建筑与各地环境和民族文化深度融合,在建筑形式、结构体系和布局形态上带有明显的地域特色。藏传佛教建筑的研究一直是学术界关注的焦点,但是当代研究并未有统一的总结和评述。故笔者在对相关成果归纳和梳理的基础上,作初步总结性评述。

一、藏传佛教建筑研究评述

藏传佛教建筑的研究始于20 世纪初的外国旅行家、探险者以及考察者,早期相关寺庙的出版物主要是旅行见闻和实景照片。此时的研究偏向于社会人文调查,建筑只作为研究的背景,鲜有细致描述建筑的案例。20 世纪中叶以来,藏传佛教寺院受到较大的冲击,研究也陷入停滞,欧美学界的研究也仅限于拉达克等边缘地区。在20 世纪80 年代后,我国藏传佛教建筑研究开始走向了深化,在欧美学术界,藏传佛教建筑作为藏学的一部分,也得到了美、法、英、俄多国学者的重视。自21世纪以来,研究更加系统,既有以建筑空间形态为研究主体的建筑学研究,也有以建筑要素为关注点的艺术史研究。笔者在下文将以不同研究视角为单位对藏传佛教建筑研究作简单评述①。

1.序幕开启:旅行家与考察者的贡献

卫藏地区早在19 世纪英国势力渗透后就有大量的涉及西藏寺院生产生活以及藏传佛教建筑的记述性文献,如弗雷德里克·迈耶斯(Wm. Frederick Mayers)在1870 年发表的基于驻藏大臣孟保(1838—1842 年在任)对于西藏的评述[1],其中有西藏寺庙情况的描述,是笔者读到的最早关于藏传佛教寺院的外文论著。其余的出版物大部分为旅行游记性质的风土人情描述,如19 世纪末乔治·利特尔代尔(George Littledale)在卫藏以及拉达克地区的游记[2]、萨拉特·钱德拉·达斯(Sarat Chandra Das)在20 世纪初出版的《拉萨和西藏中部之旅》(Journey to Lhasa and Central Tibet)(图1)[3]和伍德维尔·罗克希尔(Woodville Rockhill)关于蒙古和西藏的游记[4]等。这些著作中多有涉及藏传佛教寺院的形态、僧侣状况以及与藏族生活关系等的描述,但未看到有将建筑作为研究对象的学术论述。

图1: 《拉萨和西藏中部之旅》(Journey to Lhasa and Central Tibet)中大昭寺的绘制图

在蒙古地区早期研究也始于旅行者。布里亚特蒙古学者扎木斯朗·策本(Жамсрангийн Цэвээн)记录了从大库伦到归化城的寺院情况,对喇嘛信众如何使用佛殿有记录性描述[5]。俄国旅行家波兹涅夫(A. M. Pozdneev)的《蒙古和蒙古人》一书较为完整地呈现了19—20 世纪蒙古地区寺院情况,是研究包括大库伦在内诸多蒙古寺院不可多得的一手资料[6]。日本学者长尾雅人的《蒙古学问寺》是少数以建筑学专业的角度记录五当召、贝子庙以及归化城寺院的早期学者,其绘制的部分建筑剖面和平面图成为研究早期蒙古藏传佛教建筑的重要依据(图2)[7]。

图2: 《蒙古学问寺》中的贝子庙延福寺平面图

在北京和承德,最著名的研究如斯文赫定的《帝王之都——热河》(Jehol Kejsarstaden)[8]用镜头记录了残破的承德寺院建筑。德国学者鲍希曼(Ernst Boerschmann)的《中国的建筑与景观》(Baukunstund Landschaft in China)[9],详述了北京至热河一代的藏传佛教寺院及建筑特点。清末震钧《天咫偶闻》中也有一些对于北京藏传佛教寺院的记载和作者的初步探究②。日本学者逸见梅荣和关野贞对热河及内蒙古多伦拍摄了大量图片并将其收录在《热河》一书中[10],其后建筑史学家伊东忠太对热河及北京地区的建筑进行了考察[11],绘制了大量的平面图及建筑构件草图。

早期的研究均带有“游记”性质,除少数日本学者外,大部分的作者并非建筑学专业,关于藏传佛教建筑的研究仅仅是寺院活动记述之外的附带描述。其记述基本是随意性和片段化的,而且大多没有经过系统的二次归类整理。但是由于20 世纪多次冲击,相当一部分寺院已毁或丧失原有用途,这些早期的游记成为今天建筑考古和历史研究不得不仰仗的重要图文资料。更重要的是,彼时的藏传佛教寺院仍然按照清朝时的旧有方式运作,建筑在“原始语境”下使用的相关描述则显得无比珍贵。例如上文提到的扎木斯朗·策本在1900 年对于普通信众如何使用额尔德尼召三殿转经的草图对于研究蒙古寺院转经廊道具有关键意义。事实上,这类研究方法在今天依然具有一定价值与意义,它们建立了藏传佛教建筑与使用者的紧密联系,可帮助后世学者理解藏传佛教建筑所产生的背景和语境。如土登·烈夏嘉措(Thubten Legshay Gyatsho)的著作就是以僧人视角诠释佛教建筑空间使用关系的专著,具有特殊价值并为学界关注[12]。保罗·科科特·尼图普斯基(Paul Kocot Nietupski)[13]和安德烈亚斯.格鲁什克(Andreas Gruschke)[14]有关安多地区,尤其是拉卜楞寺的研究,是通过早期资料和实地调查系统地还原和比较寺院的使用情况及变迁。卡罗琳·汉弗莱(Caroline Humphrey)对于梅力更召喇嘛的采访还原了梅力更召从兴建到复兴中建筑使用方式的改变研究等[15]。

2.基于本体的建筑学探微

1950 年代以后,我国藏传佛教建筑的研究开始启动,如张驭寰、傅熹年、周维权先生都对藏传佛教建筑有所涉猎,但未形成系统性论述。北京大学宿白先生的著作《藏传佛教考古》[16]③,囊括了中国境内主要藏传佛教建筑分布地区的典型建筑,通过建筑构造、建筑特征、佛像、壁画等的研究对其进行分类分期,奠定了我国藏传佛教建筑系统研究的基础(表1),具有划时代的价值和意义。受宿白先生分类启发,结合当前藏传佛教建筑研究成果有较强的地域性特征,笔者下文分别按藏族、蒙古族和汉族三个聚居区分类对相关研究成果进行评述。

《藏传佛教考古》中宿白对卫藏地区建筑的分期(笔者摘录) 表1

1)藏族聚居区藏传佛教建筑研究

在综述性、系统性研究成果上,中国建筑设计研究院建筑历史研究所陈耀东研究员的《中国藏族建筑》一书是一部全面系统的藏族建筑研究成果,虽非是藏传佛教建筑的专著,但在藏族建筑这一大背景下阐述藏传佛教建筑的风格、特征和传播,对全面系统认识藏区藏传佛教建筑演化发展的环境、文化、历史、技术等要素具有重要价值[17]。与该成果相伯仲的西藏建筑设计院米雅·曲吉建才的《神居之所:西藏建筑艺术》,对西藏各地古建筑的形制、性能、特色等方面作了较全面和准确的介绍,这其中包括藏传佛教建筑[18]。

在藏传佛教建筑专论方面,两位藏族学者阿旺罗丹[19]和龙珠多杰[20]对卫藏地区藏传佛教建筑的形成、结构特征、文化传承以及工艺特点的系统论述,填补了相关研究深入性和系统性不足的空白。南京工业大学汪永平教授主编,牛婷婷、戚瀚文等参编的《西藏藏式传统建筑研究系列丛书》④[21][22]用大量基础调研资料,厘清了拉萨藏传佛教及苯教寺院建筑的建寺历史、布局形式及建筑特点。此外,汪教授及其团队的新书《西藏藏传佛教建筑史》作为专业史著作沿用了我国建筑历史编著的常用体例,在编年叙述的基础上,加入分类、分地区和典型案例论述,是西藏藏传佛教建筑研究领域第一部以“史”为集成的高水平研究成果[23]。

国外学术界,有法国学者安妮·查特(Anne Chayet)的《西藏艺术与考古》(Art Et Archéologie Du Tibet)[24]是 较 为 全面介绍藏传佛教艺术和建筑的专著,但较为基础。桑田坚赞(Samten Gyaltsen)编纂的关于西藏苯教寺庙的研究,是少数研究苯教寺院佛教化的论著[25]。《拉萨地图集:藏族传统建筑与城市景观》(The Lhasa atlas:traditional Tibetan architecture and townscape)是一部难得完全站在建筑学角度去解读藏式建筑与城市景观关系的系统性英文论述,其书中还含有了大量的平面图纸[26]。卡罗琳·希尔兹(Carolyn Shields)的博士论文对卫藏地区城堡式寺院的研究也颇有价值,其叙述了城堡寺院与平地寺院的演化关系[27]。《西藏中部早期寺庙》(Early temples of Central Tibet)利用西方通用艺术史视角(建筑、塑像、壁画)对藏地寺院进行全面性介绍[28]。在不丹和尼泊尔,今枝由郎梳理了不丹与西藏藏传佛教建筑的联系和各自特色[29]。斯内尔格罗夫(Snellgrove)是少数研究尼泊尔境内佛教建筑的学者,但是其主要重心仍是以尼泊尔为本位,探讨其国内印度教寺院和佛教寺院的关系[30]。上述论著虽然综合全面,但多为介绍性文献,很难企及国内研究成果的学术地位。

在个案研究成果上,参与了布达拉宫、大昭寺等诸多重要建筑修缮的姜怀英先生为藏传佛教研究提供了重要的基础资料和测绘图纸(图3)[31][32]。休伯特·费格斯托弗(Hubert Feiglstorfer)的研究详细比较了印度与早期西藏寺院建筑平面的联系与异同[33],其关于科迦寺以及古格王朝建筑的研究是国际学术界少有的跨境关注古格王朝建筑遗存的研究成果[34]。安德烈·亚历山德(Andre Alexande)的博士论文关注了拉萨的寺庙建筑对于八廓街的形成与大昭寺的关系[35],其与法国藏学泰斗希瑟·斯托达德(Heather Stoddard)合作的《大昭寺:西 藏 最 神 圣 的 佛 寺》(Jokhang:Tibet’s Most Sacred Buddhist Temple)[36]一书,是非中文文献中少数较为深入研究藏式建筑的论著。书中将大昭寺一层东廊柱列的纹饰、尺度以及立面与印度阿旃陀石窟那烂陀寺进行了深入对比分析(图4),填补了宿白先生研究的空白。玛吉·惠(Maggie Hui)通过口述历史以及文史资料梳理了拉萨城市发展脉络[37],探讨了寺院作为城市景观的作用。艾米·海勒(Amy Heller)对藏式木构生产加工有深入研究[38],是藏传佛教建筑木构专项研究的开拓者,其本人还是早期藏传佛教艺术领域的专家,其研究成果主要集中在大昭寺木构建筑的雕刻工艺和风格。

图3: 《布达拉宫修缮报告》中白宫七层达赖喇嘛住所东西日光殿的平面图

图4: 《大昭寺:西藏最神圣的佛寺》(Jokhang:Tibet’s Most Sacred Buddhist Temple)中阿旃陀石窟与大昭寺柱廊对比

在安多地区,天津大学吴葱教授及其团队对瞿昙寺、鲁土司诸寺作了大量的调研测绘以及空间结构分析[39][40][41]。吴葱提出河湟谷地的佛殿形式似乎不是来源于西藏,认为源头有待进一步研究。王其亨教授的新作梳理了隆国殿梁架上木构件的题记名称,并列表与宋代清代名称对比[42]。清华大学刘畅教授对瞿昙寺隆国殿进行三维激光扫描后,总结了隆国殿的用材特点,并且揭示了316.5mm 营造尺在明代官式建筑的使用规律[43]。

此外,由于特殊的历史原因,拉达克地区的寺院得到了国际学者的较多关注,如斯卡桑·多杰(Skalzang Dorjey)对拉达克地区藏传佛教寺院与印度和卫藏地区的联系做了系统整理[44]。在罗杰·戈珀(Roger Goepper)对拉达克阿济(Alchi)地方的覆钵塔的研究中,有与印度覆钵塔对比整理的内容[45]。昆汀·德弗斯(Quentin Devers)关于列城提克西寺以及宫殿建筑的研究,在此其将该寺与布达拉宫进行比较了比较研究[46]。整体而言,英法语出版的学术中,拉达克地区的研究深度远超其他藏区。此外还有少量藏文学术论著,在此不一一列举。

2)蒙古族聚居区藏传佛教建筑研究

在综述性、系统性研究成果上,蒙古族聚居区藏传佛教建筑的研究先驱是张驭寰先生,其在20 世纪50 年代,深入内蒙地区开展古建筑调查,在建筑界最早总结了“汉藏混合式”“藏式”和“汉式”三种蒙古族藏传佛教建筑类型[47]。进入新世纪,内蒙古工业大学张鹏举教授提出用“植入”概念来解释蒙古地区藏传佛教建筑的形成和发展[48],其理论同样适用于如新疆或者康区等卫藏以外的藏传佛教传播区,具有较强的理论指导意义。其主编的《内蒙古藏传佛教建筑》含有大量一手测绘图,成为研究内蒙藏传佛教建筑的重要基础资料(图5)[49]。其团队成员高旭从建筑剖面出发,用类型分析的方法比较了内蒙的措钦大殿经堂与中心垂拔的空间关系,再按地域进行比较分析[50]、韩瑛从建筑的平面和剖面关系入手,将内蒙与藏区的措钦大殿比较,将佛殿与经堂关系分为汉藏三段式、藏式三段式、独立和汉式4 种,并阐述了每种空间的特点[51]。外国学术论著中,沙怡然(Isabelle Charleux)的法文著作《内蒙古寺 院》(temples et monastères de mongolie intérieure)是另一部深入研究漠南蒙古建筑的著作,其用建筑学和历史学的方法分析了内蒙古地区藏传佛教建筑的成因和形态类型[52],她还先后发表了对蒙古地区佛像、壁画和建筑的系统性介绍[53]。阿迪亚(Б. Адьяа)以手绘图的方式全面挖掘和梳理了藏传佛教装饰构件(图6)[54],是在装饰细节上的重要研究成果。

图5: 《内蒙古藏传佛教建筑》中的测绘图纸

图6: 《蒙古建筑构件装饰》(Монголын Архитектурын чимэг)中帐篷型寺院手绘图

在个案研究成果中,与西藏地区不同的是蒙古地区存在不少大型游牧型寺院,称为“库伦”。针对这一寺院形式,尤其是乌兰巴托的前身大库伦,学者多有研究。查尔斯·鲍登(Charles Bawden)是较早基于文献对大库伦系统研究的学者[55],之后克里斯蒂娜·泰勒基(Krisztina Teleki)[56]以及思茅谈(Uranchimeg Tsultem)[57]分析了大库伦寺院的产生、游牧与定居时的形态差异,以及运作模式。沙怡然对扎雅葛根库伦的复原和保护研究,是少数国外学者关注藏传佛教建筑保护的专著[58]。其对美岱召的综述在总结了前人研究的基础上,还添加了部分口述历史的内容[59]。除此之外,旅日蒙古族学者包慕萍从东亚视角出发,对哈拉和林额尔德尼召进行了溯源研究[60],提到了额尔德尼召与呼和浩特寺院和朝鲜寺庙的关联论点。包教授从城市层面出发,将呼和浩特与游牧城市库伦比较,解析了呼和浩特城市发展中的寺庙因素[61],包教授的研究融合了国内传统建筑学方法和西方艺术史研究思想,其成果极具借鉴意义。杜恩·敖云毕力格(Зундуйн Оюунбилэг)是蒙古国少数接受过汉式木构建筑教育的学者,其著作中含有大量庆宁寺的测绘图纸(图7)[62]。俄罗斯学术界对蒙古藏传佛教研究也很活跃,如阿尔泰国立师范大学奥尔加·特列夫采娃(Olga Truevtseva)[63]对蒙古中部杭盖省额尔德尼召、扎雅葛根库伦和温度尔汗寺院的调研和建筑比较研究成果。

图7: 《庆宁寺建筑》(Амарбаясгалантын Архитэктур)中一世哲布尊丹巴陵塔殿平面图

3)汉族聚居区藏传佛教建筑研究

天津大学和承德文物局主持测绘并出版的《承德古建筑》是研究承德藏传佛教建筑的重要基础资料[64],阎学仁先生是较早介绍承德外八庙历史以及建筑遗存的学者[65],荆其敏从建筑师的角度衡量建筑与园林造景的直接关系,以此揭示外八庙建筑的特色[66]。杨煦(Xu Yang)对普陀宗乘之庙的解读[67],使用了历史发展的眼光,通过现今遗留的蛛丝马迹和历史文献的研究,推测普庙建造之初的形体。盖蒂中心(Getty Center)资助的《殊像寺干预史》是中美学者合作的以寺院为本位的“病历”及保护策略研究成果(图8)。在北京地区,夏南悉(Nancy Steinhardt)是英语学界较早关注自元大都以来北京藏传佛教建筑的形态、工艺传播和建造的学者[68]。刘畅对西黄寺建筑布局与历史建筑调查及其近代改建的研究[69],是北京藏传佛教建筑个案研究中较深入系统的研究成果之一。此外,王其亨教授团队完成的须弥灵境大殿、北海万佛楼、阐福寺的遗址调研与复原研究[70],厘清了皇家园林内藏传佛教建筑的基本状况和发展脉络。

图8: 《殊像寺干预史》中殊像寺干预情况的分析图

3.内涵与外延下的多维解读

除了以建筑结构及形态为本体的研究外,国外学者基于艺术史理论方法,逐渐发展出通过建筑分析而对当时的历史及社会进行解读性研究。近年来该研究方法逐渐与传统建筑史方法融合,形成了藏传佛教建筑研究的独特思路。

前文提及的安妮.查特是外国学者中系统研究承德寺院与西藏渊源关系的先驱,其法文著作率先注意到了藏传佛教建筑帮助清朝建立统一多民族国家中的积极作用[71],其关注点从建筑结构本身转移到了建筑样本的复制和其背后要传达的政治信息。奥蕾莉亚.坎贝尔(Aurelia Campbell)的博士论文论述了瞿昙寺及鲁土司诸寺的平面空间构成[72],其新书《皇帝所建:明初的建筑与帝国》(What the Emperor Built:Architecture and Empire In the Early Ming)用全新的角度重阐释了瞿昙寺和明朝中央的关系[73],笔者认为其研究方法具有一定的建设意义,此点在第二部分展开论述。哈尔滨工业大学的刘大平教授和杜鹃以蒙古族现存最早的木构——大召措钦大殿为例,分析了内蒙寺院范式是由于自然环境、地理气候以及政治权利三个因素共同作用形成的[74]。此外,蒙古国学者尼日莫所·提桑田(Niamosoryn Tsultem)[75]提到了蒙古族建筑的起源,以及帐篷型佛殿对于蒙古族特色建筑形成的重要意义。蒙古学者达佳瓦(D. Daajav)[76]以蒙古民居空间为本位,对蒙古藏传佛教建筑空间性和起源作了解读与阐述。笔者虽然认为其民族性的结论有待商榷,但是其研究方法值得借鉴和参考。菲利普·福莱(Philippe Forêt)的《测绘承德:清代园林的企图》(Mapping Chengde:The Qing Landscape Enterprise)[77]虽然关注重点不在建筑上,但是对清朝皇室在北京承德的藏传佛教建筑进行了政治性解读,也为学术界一亮点。陈捷和张昕[78][79]使用艺术史图像学的方法对智化寺、大钟寺、真觉寺等北京带有藏传佛教图案的建筑以及器物(图9)的研究,在研究方法和研究内涵方面均有突破。

图9: 《外域形制的本土表达——真觉寺金刚宝座塔的图像秩序与意义塑造》中真觉寺塔的分析图

在建筑图像学研究上,徐平(音,Ping Xu)介绍了从曼陀罗图形到玛尼堆、佛塔以及寺院布局的演化[80]。玛莎·魏德纳(Marsha Weidner)以唐卡为研究对象,阐述了明代在京寺院与西藏的关联和差异,方法上有一定价值[81]。斯蒂芬·泰瑟(Stephen F. Teser)通过六道轮回图的布置分析了从印度阿旃陀到敦煌再到卫藏寺院的空间布局[82]。简-阿曼达·让(Jane-Amanda Jean)的博士论文讨论了印尼婆罗浮屠和江孜白居寺吉祥多门塔在建构时考虑宗教仪轨的相似性,也颇具新意[83]。沙怡然的论文中也关注了西黄寺达赖楼以及其与蒙古寺院的联系,试图对藏传佛教建筑进行跨地域的解读[84]。上述几位学者的研究均具国际视野,并用艺术史图像学的手法来探究藏传佛教建筑的演变,具有一定的借鉴价值。

4.成果与不足

综上,当今藏传佛教建筑研究,在各自地理板块内已经相对系统化,绝大部分文物建筑都得到了测绘和断代。笔者认为上文提及的宿白、阿旺罗丹、张鹏举、汪永平和沙怡然等学者的著作均可代表当前藏传佛教建筑研究的最高水平。中文学术主要关注建筑的空间结构以及平面形态的比较,而英法文学术侧重于历史对于建筑塑造的阐述。虽然侧重点不同但是研究观点可以互补。

从总体而言,相关研究表现出极大的不均衡,无论是中文还是外文研究,其关注点均集中在某几个重要的寺院上。例如在外蒙古地区,一半以上的研究是关于大库伦的,对于其他普通寺院缺乏深入研究;建筑研究缺乏地域性统筹,蒙古、西藏等地理板块上建筑研究相对独立,虽然已有文史学者(如冉光荣的《中国藏传佛教寺院》[85])系统地关注了所有地理单元的藏传佛教建筑,但尚无学者系统性地作出跨地域藏传佛教建筑空间特性以及演化过程溯源研究;此外,由于现有中文研究大部分仅关注建筑本体,导致研究无法更深入地在当初历史背景下阐述藏传佛教建筑的多维含义,深入探析其演化发展脉络,也是当前研究的不足之处。

基于上文的综述以及问题,笔者在此野人献曝,提出三点藏传佛教研究思路,还望各位同仁不吝指正。

二、藏传佛教建筑研究的新思路

1.建构藏传佛教建筑研究的有机联系体系

现有的藏传佛教建筑研究主要是基于地域研究(如西藏、内蒙古地区),鲜有将各地藏传佛教建筑联系的系统性研究。而事实上,藏传佛教建筑由于和政治的特殊关系,存在许多超远距离、跨区域的工匠流动以及风格传承。如日喀则地区夏鲁寺的木构佛殿是安多地区工匠完成的,其门楼封闭的转经廊道(副阶作法)与河湟地区的佛殿(如瞿昙殿)作法极为相近(图10)。北京的妙应寺白塔是尼泊尔工匠阿尼哥设计建造,其还影响了五台山白塔以及北海永安寺白塔。可见各地藏传佛教建筑之间存在着许多内在的联系,有必要通过深入思考,建构藏传佛教建筑研究的有机联系体系,推进该领域研究向深度和广度发展。

图10: 夏鲁寺门楼殿(左),二层斗栱(中)以及三层回廊作法(右)

1)以人为关联的藏传佛教建筑研究

基于上文所述的问题,笔者提出以藏传佛教建筑建造过程中发挥重要作用的“人”为主线,进行研究,如资助者、使用者和工匠等,这样可不受地理或者行政区划的制约。如通过藏传佛教中的“供施关系”作为研究切入点,即以“供”方(世俗贵族)和“施”方(佛教僧侣)探索藏传佛教建筑的联系[86]。例如蒙古早期的明代建筑可以通过“供”方俺答汗家族的血缘关联在一起,这些寺院建筑最远相距1000km,但是在寺院形态、建筑结构,甚至是功能(除了宗教功能外还兼具政治军事功能以及家族墓地属性)上展现出极大的一致性。从另一方面,上述寺院还可以通过“施”方,即三世达赖喇嘛以及其弟子将其串联在一起,其措钦大殿的平面布置也极为相似,说明了在营建寺院时宗教活动是统一的。由于蒙古和西藏具有游牧社会形态特征,以及藏传佛教本身紧密的组织,藏传佛教建筑与所在地域的关系远小于人(供施双方)对于建筑空间结构以及形态的影响⑤。

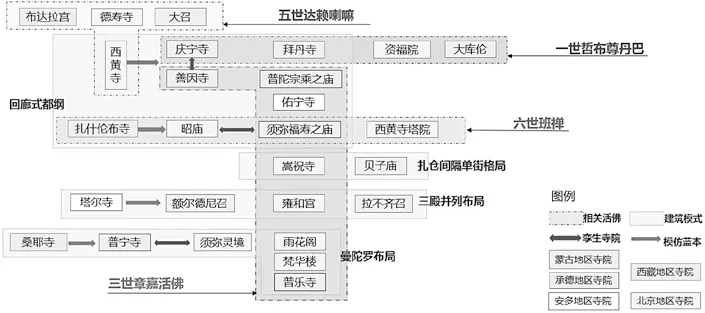

藏传佛教在清朝作为皇家扶持的宗教后,人的影响因素则更加明显,如内蒙古的善因寺和外蒙古的庆宁寺均是因为雍正皇帝的谕旨以北京的西黄寺达赖楼为蓝本建造的,承德寺庙均是模仿西藏或厄鲁特蒙古地区寺院建造,而北京地区的藏传佛教寺院营建与清代三次藏族高僧(五世达赖、六世班禅及十三世达赖)进京活动有着或多或少的联系⑥。另外,常驻北京的章嘉活佛,其在北京的寺院嵩祝寺与内蒙古和安多的属寺之间也有紧密的关联。故笔者认为在原有地域研究的基础上辅以“人”为主线的研究可以在结构和建筑形式之外,更好地挖掘藏传佛教建筑的内在关联(图11)。

图11: 清代五世达赖等喇嘛、活佛与几个主要藏传佛教寺院建筑的关系

2)以“空间性”为关联的藏传佛教建筑研究

由于藏传佛教的分布区域极为广泛,其建筑结构、形式、材料均很难做到统一,这也是当前少有研究将各地藏传佛教建筑系统性分析的原因。故笔者认为可以借鉴外国学者研究教堂“空间性”的方式探讨藏传佛教建筑的关联。“空间性”是指排除其他外在内容的空间原型。建筑空间性关联最先由建筑大师理查德.克劳特海默(Richard Krautheimer)提出,其理论的核心是建筑的继承和关联性是可以超出建筑的尺度、材质甚至是平面布局的,而空间的一致则是建筑尤其是宗教建筑连接的纽带[87]。其在藏传佛教建筑研究中同样适用,如在清朝中期形成的“回廊式都纲”,一层为诵经空间,二层正中为一高起的正方形天井,作为采光通风使用,二层四周有环廊围绕。回廊式都纲的分布极为广泛,从卫藏地区夏鲁寺到安多地区佑宁寺、到内蒙古地区的喇嘛洞召、席力图召,再到承德的普陀宗乘之庙、须弥福寿之庙以及北京香山的昭庙均是采用(或有略微变形)回廊形式,即中心为方形的佛殿,四周环绕以裙楼。虽然上述寺院处在不同地域的文化区内,建筑结构以及材料均有极大差异,但是藏传佛教建筑(尤其是在清朝大一统的王权资助下)其措钦大殿的空间均有极大的空间一致性。从建筑最本质的空间原型入手,可去除因气候、技术等造成的建筑差异性,帮助研究者克服藏传佛教建筑“表面”的复杂性,凝练“一体性”,对建筑之间的关系把握可更加准确。

2.以跨区域和文化融合的视角研究藏传佛教建筑

在解读藏传佛教建筑联系时,学者应当具有广域视角的意识。藏传佛教建筑的来源同时受到了东印度和北印度寺院的影响,在形成过程中又受到了藏族、蒙古族以及汉族建筑技术、风格和文化传统的影响。无论是在西藏地区还是在蒙古地区都是由多民族共同促成的,其建筑形式与结构均受到了多重文化影响,故需要在多文化交融的视角下研究和审视现有藏传佛教建筑的联系。如拉萨大昭寺的觉卧佛仓门口的人字形栱,宿白认为此人字形栱以及其上的一斗三升斗栱为后弘期时拉萨受到汉式建筑影响的证据[16],但是安德烈·亚历山大却指出大昭寺入口处人字形栱门与拉达克及印度北部寺庙入口的门楼相近[35],指出其源头可能是窣堵坡的塔门(如桑奇大塔)。一斗三升的斗栱是汉式工匠影响毋庸置疑,但是唐中期以后人字栱在中原地区已经不再使用,为何出现在11 世纪大昭寺并无任何文献支持,另一方面,现存拉达克的木质建筑都晚于大昭寺,也未能进一步举证这其中的演化关系。所以仅从印—藏,或者汉—藏单方面去探讨藏传佛教建筑的形成都不准确,故应以更为广域的视角作整体分析研究(图12)。

图12: 大昭寺以及达拉克寺院的人字形栱

此外,藏传佛教建筑的传播的路径未必是单一的。从现有的藏传佛教建筑研究来看,有学者认为藏传佛教建筑的发展与藏传佛教传播是一致的。即早期佛教源于印度,卫藏地区是源头,河湟谷地是枢纽,而蒙古、北京、五台山等地是终端。各地区由于自身环境,在吸收了卫藏地区建筑形式之下,形成了地域性的藏传佛教建筑。但是笔者注意到建筑形式的传播与藏传佛教的传播轨迹并不完全一致。例如后弘期的藏传佛教建筑可能同时受到了上路和下路弘传的影响,部分河西走廊的建筑形式则回传进入卫藏。再如15 世纪时格鲁派在宗喀巴的改革下,其措钦大殿平面出现了一系列的创新:取消了围绕佛殿的转经廊道,并将原单一佛殿改为了数个并列的小型佛殿。在宗喀巴及其弟子在15 世纪初建造的三大寺(哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺)以及扎什伦布寺的措钦大殿均为此类。取消围绕佛殿的转经廊道之后一直成为格鲁派在卫藏地区措钦大殿的标准平面,之后的卫藏寺院如策墨林寺等多沿用了此做法。但是16 世纪三世达赖喇嘛及其弟子建造的塔尔寺及呼和浩特地区的大召等寺院则沿用了非格鲁派的单一佛殿以及转经廊道的建筑形式(图13)[88]。此外安多地区正方形回廊式佛殿(以瞿昙寺和妙因寺为代表)的源头似乎也不是出自西藏[39]。此类佛殿虽然在扎塘寺、桑耶寺等卫藏早期寺院的佛殿中得见,但其空间形式也与河西走廊的以及高昌的佛寺遗址中的平面类似,同样在蒙古高原10 世纪的回鹘寺院中也有相似案例。故现有研究不足以断言安多地区的佛殿形式是随着藏传佛教从卫藏地区传播而来,还是藏传佛教进入河西走廊地区后,将原有本地区佛教寺院改建而得。

图13: 卫藏、安多和蒙古地区措钦大殿平面比较

从以上例子可以看出,藏传佛教建筑的形成与藏传佛教本身的传播虽然有极强的关联性,但是藏传佛教建筑的源头和发展应是多源的,故其传播路线和发展脉络还需要进一步厘清。

3.多学科交叉的方法解读和重塑藏传佛教建筑认知

由于当今建筑历史的研究大多关注建筑的是空间结构和形态的比较,但是对于建筑的内涵解读并不深刻。故笔者建议应该融合其他学科(如艺术史、设计学)等的学科优势,在建筑历史的解读之外,对于藏传佛教建筑进行多维解读。

1)通过设计的角度解读藏传佛教建筑

建筑设计中形式与功能的平衡是建筑学学者的基础训练,也可以用来解读古典建筑的设计意图。由于藏传佛教建筑的形态和功能在建成后的使用中会受到宗教发展以及多种文化的影响而变化,每种变化必然留下一些印记,所以从现状去反推使用过程中的变化可以解读出诸多隐藏信息。如宿白提及呼和浩特席力图召护法殿怪异的平面布置,以此为基础推断出蒙古地区内转经廊道的废置和改建(图14);通过萨迦寺大书廊在佛像后的平面布置推测出其很可能是原先内转经廊道的一部分(图15)[16]。后世学者如杨煦通过现状不合理的平台和相关文献推断普陀宗乘之庙始建时的形态等[67]。笔者拙作中也注意到了呼和浩特大召措钦大殿藏式经堂的女儿墙的做法与传统藏式做法有异。通过进一步的建筑结构分析,发现其经堂核心为汉式结构的回字形柱网。工匠通过增高女儿墙并增加藏式边玛草装饰等方式使其从外观上看颇似藏式建筑。这很可能说明在16世纪的蒙古还不具备建造藏式建筑结构的能力,工匠不得已用汉式建筑仿造藏式建筑(图16)。

图14: 席力图召护法殿变迁

图15: 萨迦寺大藏书廊(左)和佛殿(右)

图16: 大召措钦大殿经堂部分结构分析

此外,藏传佛教建筑的宗教属性,在设计时较好地利用了光源的明暗进行宗教神秘空间的塑造。西方学者多用此研究教堂建筑,在藏传佛教建筑中该方法也适用[89]。例如大部分寺庙的措钦大殿(如西藏和内蒙古地区)会特意营造昏暗的空间氛围(图17),在前经堂后佛殿的措钦大殿空间中,设计师着重要营建的是明亮的经堂和昏暗的佛殿⑦。例如曲德寺措钦大殿中,设计师利用佛殿高出经堂1m 的高差建造高窗,将光线引到佛像面部(这一点颇似早期石窟的做法)。在内蒙古地区寺院也有类似作法,北京雍和宫法轮殿的殿顶高窗也是天窗采光的实例。通过研究光线则可以更好地建构藏传佛教寺院的神域空间营建,可以在寺院建筑、壁画和塑像以外的第四维解读建筑。

图17: 贡嘎曲德寺佛殿上部的天窗(左)、从佛殿外部天窗看佛殿内部(中)、从佛殿内部看天窗(右)

2)建筑之外的多维解读

由于藏传佛教在很长时间均作为汉、藏、蒙、满等民族融合的纽带,所以其建筑形式的意义常常超出建筑本身。故在建筑史研究之外,笔者建议利用艺术史的方法去解读藏传佛教建筑当中的文化以及政治内涵。如上文中提到坎贝尔在研究瞿昙寺作为永乐皇帝构建其统治合法性的重要一环的研究中[72],指出瞿昙寺隆国殿特意模仿了北京紫禁城的奉天殿,而非安多的正方形带转经廊道平面的佛殿。此殿的形制和规模是明代皇权在安多地区的显现,同时也是藏传佛教在为永乐皇位正统性背书。相似的,俺答汗在仰华寺与索南嘉措互换称号之后利用安多寺院样本营建呼和浩特诸寺时,也有增加其正统性的考虑。在清朝,当藏传佛教作为维护蒙藏地区团结的工具时,藏传佛教建筑的形式则更具政治性。例如菲利普·福莱提到的顺治皇帝请恼木汗在北海琼华岛仿照元代大圣寿万安寺白塔建立白塔时,其有很强的政治宣誓性,也从客观促成了五世达赖喇嘛来京和国家的统一[77]。在清朝乾隆以后,章嘉国师参与设计的承德诸寺同样具有政治宣传意义,例如普陀宗乘之庙虽然外形形似布达拉宫,但是其内部的空间却是为了放置章嘉国师的“六品佛楼”而设计[90],之后在北京的昭庙、须弥福寿之庙等寺院均为此布置形式的复制。笔者猜测这是清朝皇室希望建造皇家主导的“北京版本”的藏传佛教建筑。

另外国外藏传佛教建筑的一些研究或有心或无意,一些观点明显存在偏差或歪曲,颠倒中心与边缘、主体与外延的地位和作用,抹杀藏汉建筑文化在藏传佛教建筑发展中的中心地位和我国各民族在藏传佛教建筑发展中的核心贡献。特别是近年来藏传佛教建筑的研究被少数分裂势力和民族主义分子利用,形成了一些错误观点。例如部分达兰萨拉藏族学者着力渲染印度文明在藏传佛教建筑中的主导作用,诚然早期寺院如大昭寺、桑耶寺都可以看到那烂陀寺和欧丹特普里寺(Uddandapura)的影子。但是自元代以来如夏鲁寺、萨迦寺和白居寺,无论是佛殿形式,还是细节构建(如斗栱)均可看到汉藏文化的交融。再如有蒙古国学者否认清代蒙古寺院建筑与内地的紧密关系。选择性忽视样式雷仿照北京西黄寺达赖楼设计的庆宁寺大殿的历史事实,而论述此类建筑是来源于蒙古帝国哈拉和林的宫殿。故系统解读藏传佛教建筑,不但可以为学术界提供新的研究维度,也助于争夺国际学术话语权并以正视听。

三、结语

上一部分总结的三点,仅是笔者借助前人研究,在藏传佛教建筑谱系联系中的一些新想法。本文的写作并非要否定或者矮化前人研究,恰恰是希望站在前人的臂膀之上,尽快推进我国对于藏传佛教建筑的内在关联以及谱系的研究,系统阐述藏传佛教建筑的起源以及联系,提升我国藏传佛教建筑研究的理论水平。批驳和杜绝别有用心的分裂势力借藏传佛教研究搞国家分裂之实的图谋。

注释

①鉴于笔者语言能力和文章篇幅所限,本文综述仅涵盖了大部分的中、英、法、蒙及少量日、俄文献,恐有不全。

②全文见中国哲学电子书计划,https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=562932&remap=gb

③《藏传佛教考古》以卫藏地区建筑调研为主,同时还涵盖少量关于河西走廊,呼和浩特地区藏传佛教建筑的研究。

④该系列丛书分为四本,包括《拉萨藏传佛教建筑》《西藏苯教寺院建筑》《西藏藏东乡土建筑》《西藏藏式传统建筑》。

⑤笔者拙作曾以人为切入点研究明代蒙古地区藏传佛教寺院建筑,发现现存所有的蒙古地区明代木构建筑都与俺答汗家族和三世达赖喇嘛有着直接的关联。详情参见请参考文献[86].

⑥五世达赖喇嘛来京时,顺治建造了西黄寺、德寿寺等寺院。六世班禅来京,乾隆建造了须弥福寿之庙、香山昭庙等建筑。十三世达赖来京时清朝正值光绪末年,清廷只是整修了西黄寺,并无新建寺院。

⑦值得注意的是,现在的光环境与设计初建时不同,由于旅游参观的需要,佛殿内部(尤其是对着佛像面部)会有大瓦数的灯光照明,反而经堂没有人工光源显得较为昏暗,使得大部分寺院经堂与佛殿空间的明暗关系对调(例如拉萨的桑耶寺大殿、内蒙古的席力图召),虽然传统人工光源(酥油灯等)可以起到照明作用,但是传统光源的照明是从下而上(由于酥油灯大多放置于佛前的供桌),而现代光源点大部分要比人高,而且直射佛像面部,由此的空间感受则与传统不同。