乐嘉藻《中国建筑史》中关于古典园林的论述评析

贾珺

一、引言

乐嘉藻(?—1944)先生,字彩(采)澄(丞、臣)①,贵州黄平人,幼年随父移居贵阳,光绪十九年(1893 年)中举,光绪二十一年(1895 年)进京会试,参与“公车上书”。回乡后积极提倡新学,当选贵州咨议局议长、贵州教育总会会长,自费赴日本考察,购置图书、仪器、标本运回贵阳,与李端棻等人共同创立贵州公立师范学堂。民国时期主要在北京、天津居住,先后出任天津工商陈列所所长、农商部主事,并曾在京华美术专科学校(后更名为京华艺术专科学校)、北平大学建筑系任教,1944 年去世。

乐嘉藻虽是传统文人,却对建筑抱有浓厚兴趣,“自成童之年,即知研究建筑,每有感触,辄自为之计画……民国2 年在津,始于公园图书馆,见东西人士建筑学之书,至此始有意为学。四年至美国巴博观会,因政府馆建筑之争议,颇受激刺,至是始知治此学之已不可缓矣。五年归国,开始收集图书标本,自为研究。”[1]乐氏苦心钻研,写成《中国建筑史》一书,于1933 年在杭州自费出版(图1),后序中提及其女乐森珉(令芬)出资付印,并“为我绘图,且助校也。”[2]后序乐氏姻亲漆运钧所作书序回忆其编纂历程:“君自幼喜研究中国建筑,自美日还,始收辑标本,博考旧籍;又十三年任艺术学院讲师,始着手著书,稿凡六易始成。”[2]序郭琦洋先生发现中央美术学院现藏乐氏执教期间所著的《中国建筑史》讲义,应为后来正式刊本的前身[3]3-4。

图1: 乐嘉藻著《中国建筑史》1933年版书影(清华大学建筑学院图书馆藏)

此书是近代中国人所著的第一部建筑史,影响颇大。乐氏曾将书赠给贵州同乡朱启钤先生和中国营造学社,随后建筑学家梁思成先生在《大公报》发表书评《读乐嘉藻〈中国建筑史〉辟谬》[4],言辞激烈,从研究方法、体例、实物、文献、论点各方面提出否定意见。乐氏阅后,又作《读〈梁思成《中国建筑史》辟谬〉之答辩》[1]回应,寄天津《大公报》,却如石沉大海,直到2018 年才由李芳、厐思纯二先生整理发表于《贵州文史丛刊》[5]。

平心而论,乐氏非建筑学专业出身,未受现代科学训练,所著《中国建筑史》缺陷明显,但在很多方面都有开拓性的贡献,其价值不容抹杀。张帆先生指出,建筑学家童寯先生对此书较为重视,笔记中多处摘录了书中的文献片段,还临摹其中插图[6]。1938 年日本学者冈大路出版的《中国宫苑园林史考》,最后一章为“有关园林构筑的诸家论述”,专辟两节讨论乐氏《中国建筑史》中的园林部分,多加揄扬,说“这本书的优点是具备现代人的观察和研究”[7]278。可见在此书问世之初,也得到同时代学者的正面评价。数十年后,现代学者杨鸿勋先生[8]、赖德霖先生[9]、崔勇先生[10]、张帆先生[6]、郭琦洋先生[3]都从不同角度对此书予以肯定。

值得注意的是,这本书中有大量内容涉及古典园林。杨兆凯先生考证,1928 年北平大学艺术学院创设建筑系,后划归北平大学工学院,乐嘉藻曾在建筑系讲授“庭园建筑学”课程[11],堪称这个领域的重要先驱之一。本文拟对乐氏《中国建筑史》中的园林论述进行分析,总结其研究方法、主要观点和存在的局限,以求重新探寻其学术意义。

二、著作

乐氏《中国建筑史》将园林定义为一种特殊的建筑类型,相关论述主要见于第一编“庭园建筑”和第二编“苑囿园林”两章,此外“台”“楼观”“阁”“亭”等各章均涉及园林建筑,第三编“中国建筑上之美”提及人居环境的园林化问题,“北平旧建筑保存意见书”对北京西苑三海、颐和园、静明园、静宜园有较多的评析,第三册包含多幅园林平面图与景观建筑透视图。

“庭园建筑”主要叙述住宅中的庭院及私家园林,重点讨论造园设计意匠。作者将“庭园”分为六个种类,即城内的庭(院内)、庭园(别院)、园(附于家宅的纯粹的园),城外的园林(独立扩大的园)、别业(茔地所在)、别庄(农庄所在),大致兼顾了不同规模和位置的园林类别。

就造园设计而言,作者分析了六个要素:花木、水泉、石、器具、建筑物、山及道路,囊括了古代造园的主要环节,与明代《长物志》“室庐”“花木”“水石”“器具”各卷、《园冶》“屋宇”“掇山”“选石”各篇相似,但乐氏对具体做法叙述更为详细,如花、树、藤、草四类植物的栽培,人工取水与蓄水的途径,置石的方式,石案、石墩、石床、石盆、石屏等小品器具的选用,厅堂书斋、楼台亭廊等建筑的配置原则,叠石掇山的手法等,均逐项列举,不厌其烦。

“苑囿园林”一章较为芜杂,先论园林的特殊功能属性,再分别简述历代皇家园林和私家园林中的建筑、池沼、叠山,继而记录清代御苑中的写仿景观,综述中国古代园林摹拟自然的宗旨,又列举古籍中的园林图绘,最后专门讨论了园林中的山石种类与叠石匠师。

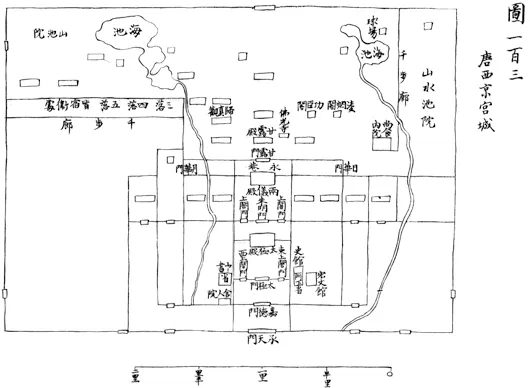

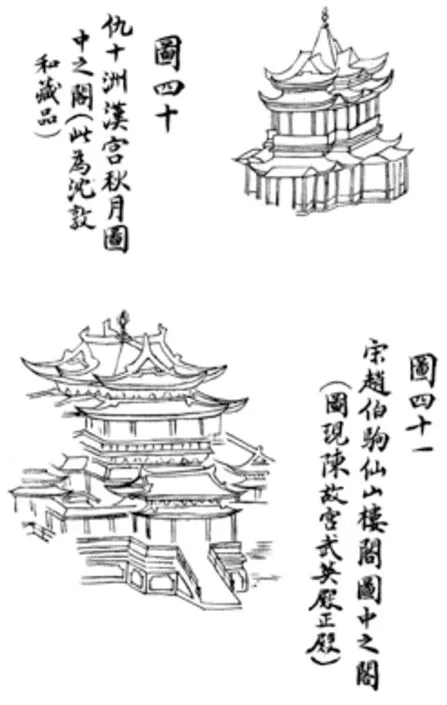

“城市”一章录历代都城,皆能标注御苑概况(图2)。“台”“楼观”“阁”“亭”等章节分析各种建筑类型的特点,所引证据有不少出自古代文赋中关于园林的描写或风景园林图画,如东汉张衡《西京赋》以及南宋赵伯驹《仙山楼阁图》、李嵩《内苑图》和明代仇英《汉宫秋月图》中的楼阁形象(图3)。

图2: 乐嘉藻《中国建筑史》中的唐西京洛阳宫城平面图

图3: 乐嘉藻《中国建筑史》中摹自古画的楼阁插图

“中国建筑上之美”一编引用古代词赋,提及“苑囿离宫之广布”[2]第三编:13“闲居之宅多尚简素,且多尚自然之景物以为点缀”[2]第三编:13等内容。

书中最后一篇“北平旧建筑保存意见书”按艺术价值高低,将旧京文物建筑分为三等,并提出相应的保护策略,其中很多属于皇家园林遗物,如南海云绘楼、中海延庆楼、北海白塔、景山五亭、颐和园西堤六桥、玉泉山玉峰塔等为一等,紫禁城御花园、北海团城等为二等。

三、方法

民国初年,国学大师王国维先生提倡二重证据法,“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”[12],对20 世纪中国的考古、历史等学科影响巨大。1930 年正式成立的中国营造学社分设法式、文献二部,实物测绘与文献考据并重,正是体现了“二重证据法”的精神。

乐氏科举出身,并无现代教育背景,也没有加入任何学术团体,但在研究建筑史的时候,同样自觉采用“二重证据法”,既在文献方面下了很大功夫,也做了一些实地考察,在古典园林领域尤有体现。

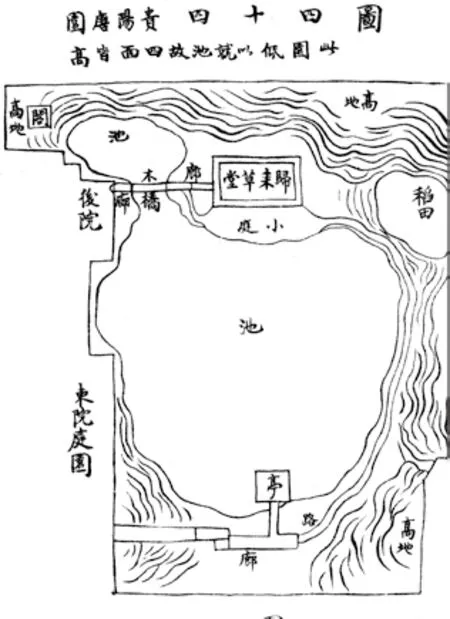

作者查阅了很多关于园林的历史文献,正史而外,有《说文解字》《玉篇》等辞书,《汉宫典》《汉纪》《西京杂记》等杂史,《剧谈录》《居易录》等笔记,《三辅黄图》《日下旧闻考》等方志,《南巡盛典》《鸿雪因缘图记》等图志,《长物志》等造园专著,还有若干古人诗文集、《红楼梦》等小说以及山水园林画,眼界甚宽。书中依据中华书局影印的文徵明《拙政园图咏》绘出明代拙政园的平面示意图,可算是古代园林复原研究的最早尝试(图4)。

图4: 乐嘉藻《中国建筑史》中的明代拙政园复原平面图

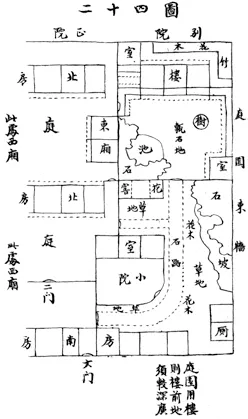

乐氏是贵州人,长居北京,曾经踏勘过一些北京的园林。书中关于造园各个要素的分析很少引用文献,大多是作者本人的经验之谈。“庭园建筑”一章称:“庭:为堂前空地,有大有小,虽贫家小户,但有隙地,莫不设法点缀少许植物,以为美观……至中等生活以上之人家,则多就地植花木两株或四株,草花则多用盆景。花木之外,有养金鲫之缸,及可上水之石,亦有配置太湖石一类者,但甚少矣。”[2]第一编:19又称:“庭园:多在别院(北平名跨院)。惟富裕者有之。屋宇率为厅堂或书斋,空地常宽绰有余,其布置之法,最简者亦须具有竹木及太湖石等。地平不用砖石墁成,留出土面,以便生草,但以砖石等材,砌成宽窄等路。木石之外,兼有小池沼,又有石案石墩等物。”[2]第一编:19-20这两段文字所记均为北京城内私家花园的常见模式,且前人未曾述及。

书中所附庭园插图,有几幅格局方整对称,大门设于外院东南角,一望可知为北京内城宅园的平面简图(图5),非亲临实地,绝不可得。作者屡次游览南海、北海等处,对其中的景物非常熟悉,如数家珍。书中另有贵阳按察司署梦草池和唐园两座园林的平面图(图6),也应是作者亲身调研的成果。

图5: 乐嘉藻《中国建筑史》中庭园平面图

图6: 乐嘉藻《中国建筑史》中的贵阳唐园平面图

四、论点

20 世纪20、30 年代,中国农学界的陈植、童玉民、范肖岩、叶广度等学者率先开始研究古典园林,受日本影响较大,将造园视为建筑学之外独立的学科[13]。中国营造学社则将园林看作是中国古代建筑体系中一个极具独特性的组成部分。乐氏关于古典园林的视角与营造学社相近,诸多观点颇有见地。

“苑囿园林”开篇称:“人类建筑,有两目的,其一为生活必需,其一为娱乐所主动……因其用途而分类者,如城市宫室等,乃生活所必需也;如苑囿园林,乃娱乐之设备也。苑囿为养禽兽之区,园林可供起居之用,要之皆属于娱乐性质。”[2]第二编下:25将园林功能定位为“娱乐”,未免简单,但乐氏发现园林与其他建筑类型的最大差异在于满足精神层面的需求,言之成理。

书中关于中国古典园林思想有大段论述:“中国文化,至周代八百年间而极盛,人为之势力,向各方面发展。大之如政治学问,小之至衣服器具,莫不由含混而分明,由杂乱而整齐,而生息于此世界者,长久缚束于规矩准绳之内,积久亦生厌。故春秋战国之际,老庄之学说,已有菲薄人为、返求自然之势。人之居处,由宫室而变化至于园林,亦极人为之极转而求安慰于自然也。故园林之制,在周时已有萌芽,历秦至汉,而遂大盛。宫室皆平屋,而园林多亭阁,取其各个独立,便于安置,疏密任意,高下参差也。此无异于对于人为之左右对称务求一致者,直接破坏,而返自然之天地……居处之外,务模拟天然之风景,大之一山,小之一石,宽者如湖,狭者如溪……然模拟过于深刻,调和过于精致,则又嫌人为太过,与自然之本旨相背。”[2]第二编下:34-35这段话非常精辟,总结中国园林一反对称均齐之套路,以参差有致的形式体现回归自然的理想,同时又指出如果人工模拟太过,也会导致不自然的艺术效果。

冈大路对此书“庭园建筑”一章非常欣赏,认为这“是一部很出色的庭园论”[6]277,“内容极为充实,编排得体。”[6]281因此特意在自己所著的《中国宫苑园林史考》一书中摘录了这一章的大部分内容和12 幅庭园插图。本章关于造园意匠的论述确实是全书的精华,介绍植栽、理水、置石方法,详尽丰富,同时强调应该避免的一些忌弊,如“藤之植法,有盘于高架者,有依附于墙壁篱落者,有缠于老树者。高架宜于空旷处,若在庭院中用之,则藤架与檐宇之间,应有相当空处,若直接于檐,则只能用其狭而长者,以代廊棚之用,且架顶须高出于檐;架式总宜平顶,不可作亭楼等式,以免与建筑物相犯。园林之内路口交叉之处,亦可用之以作休息之所。其依附于墙壁篱落者,须注意彼此之颜色。其缠于他树者,尤须注意寄主之健康。”[2]第一编:30再如论选石的标准:“大抵取欹侧不取平正,取丑怪不取端好,取惊奇不取故常,取空灵不取平实,而古今之佳石,亦必无两具之互相类似者。”[2]第一编:38-39又如作者虚拟了一整套水景的创设过程:“今假定作园之处,其附近高地,发现源泉,因引之至园中高处,由石壁之上坠落,成为瀑布,则可得一景矣。又于其下筑之为堰,作闸以司启闭,则可得第二景矣。由堰而流之为溪,纡折萦带,可平添无数风景,则可得第三景矣。由溪而放之为沼,则可得第四景矣。由沼而分之为港,或又别之而为溪以出于园,则可得五景六景矣。”[2]第一编:32这一组动态水景连环相接,泉、瀑、堰、港、溪、沼俱全,手笔高明。又如论园林选址:“城外之园……选地为最要。相宜之地,并无一定格式,但凭审美眼光,摘取最胜之处。大抵崇山峻岭之旁,宜去山稍远之平处;洪荒大泊之上,宜去水不远之高处;溪谷回环、陂陀起伏之区,则宜在稍为旷朗之处。以至农村小市之所在,樵人渔户之所栖,无不可以安置园林者。而工厂附近,则往往不相宜。”[2]第一编:19所列举的各种情况均有很好的应对之策,堪比《园冶》中的“相地”篇。类似的描述在书中比比皆是,不胜枚举。

古今造园论著经常忽视园林中的附属设施,乐氏却能提出:“花窖处、肥料处,及厕所等,亦须安置妥帖,否则风景虽佳,有时亦受此等之累。”[2]第一编:21

乐氏在园林审美方面也有自己的立场,推崇朴素、疏朗的风格,反对晚期园林华丽、繁密之病,强调:“无论城中之园与城外之园,其中之建筑物,在地面上皆应占最少之数。”[2]第一编:45批评清代增饰西苑“:余初游三海,即讶其建筑物之过多,而亭馆之位置又往往非其地,后考之《酌中志》,始知明初经营,原有心思,虽在后世,已有增置,然规模犹未尽变。经有清三百年间,随意填补,天然风景,遂全为金碧所埋没矣。”[2]第二编下:28

此书最后一章品评北京御园,有褒有贬,不乏中肯的意见,如论颐和园“扬仁风殿作扇形,以小巧胜;宿云檐著孤亭于崇台之上,如鸡群中之鹤;文昌阁亦作崇台,台上中作层楼,四隅各作矩廊以拱护之,汉代神明别风之遗制也。……园中景物如长廊及石船常为西人所称道,长廊不过长耳,无容心思之余地;石船形态甚拙,上作西式层楼,太不相称,且楼材以木为石,尤属无谓。”[2]第三编:36

五、局限

乐氏有海外访问经历,不懂外文,冈大路认为其研究方法和论点都受到西方文明的影响[6]282,也有学者认为书中一些建筑插图或许参考了鲍希曼等人的论著[14],但园林部分尚未发现有明显借鉴的地方。他对于同时代中国学者的相关研究似乎缺乏了解,处于孤军奋战的境地,因此《中国建筑史》的局限性也非常明显,梁思成先生《读乐嘉藻〈中国建筑史〉辟谬》所指出的问题大多确实存在,此书园林部分的论述也有若干值得商榷之处。

乐氏并不具备完整的建筑历史观,除了做一些实物考察和文献考证方面的工作之外,此书的写作在很大程度上依赖个人的审美经验和读书心得。梁思成先生按照现代历史研究的标准来衡量,认为难以接受这样的写法:“最简单地讲来,这部书既称为‘中国’‘建筑’‘史’”了,那么我们至少要读到他用若干中国各处现存的实物材料,和文籍中记载,专述中国建筑事项循年代次序赓续的活动,标明或分析各地方时代的特征,相当的给我们每时代其他历史背景,如政治,宗教,经济,科学等等所以影响这时代建筑造成其特征的。然后或比较各时代的总成绩,或以现代眼光察其部分结构上演变,论其强弱优劣。然后庶几可名称其实。乐先生这部书非但不是这么一回事,并且有几章根本就没有‘史’的痕迹,而是他个人对于建筑上各种设计的意见。”[3]291梁先生后来完成的《中国建筑史》很好地呼应了自己对于历史著述的要求,言简意赅,条理分明,堪为史家典范。反观乐氏《中国建筑史》,掺杂了太多的议论,很多地方都写得比较随意,也许将书名改为“中国建筑散论”更为合适。

在园林论述中,乐氏津津乐道于理水、植栽等各种造园细节,对于古代造园历史分期和发展脉络等更重要的内容交代过于简略,没有呈现时代特征和演变过程,正如梁先生所云:“苑囿园林一节,未能将历代之苑囿园林,如城市宫室之叙述出来。其中一段只将汉唐以来的苑囿名称罗列,而未能记其历代活动之体相,尤嫌其太略,尚不如‘都城’‘宫室’两节。”[3]294-295

梁先生《中国建筑史》园林所占比重较低,主要以第六章第二节介绍北宋苑囿,第七章第四节概述清代苑囿离宫及庭园。试看梁书中的一段:“宋初宫苑已非秦汉游猎时代林囿之规模,即与唐代离宫园馆相较亦大不相同。北宋百余年间,御苑作风渐趋绮丽纤巧,尤以徽宗宣政以后所辟诸苑为甚。玉津园,太祖之世习射、观稼而已。乾德初,置琼林苑,太宗凿金明池于苑北,于是各朝每岁驾幸观楼船水嬉,赐群臣宴射于此。后苑池名象瀛山,殿阁临水,云屋连簃,诸帝常观御书,流杯泛觞游宴于玉宸等殿。太宗雍熙三年后,常以暮春召近臣赏花、钓鱼于苑中,命群臣赋诗,赏花曲宴自此始。”[15]而乐书中没有对任何一个朝代的园林作过这样全面精到的描述,两相比较,高下立判。

在章节安排方面,乐氏《中国建筑史》主要以第一编“庭园建筑”和第二编“苑囿园林”二章分述园林,前后割裂,逻辑关系不清,部分语句又有所重复,最易被人诟病。

作者将庭园分为六类,对于“别业”和“别庄”的定义较为牵强,且全书只论及私家园林和皇家苑囿,对于寺观园林、衙署园林、书院园林等其他园林类型视而未见。

在文献方面,尽管作者已经尽力搜求,但限于个人能力,仍属挂一漏万。20 世纪30 年代初中国营造学社重新刊刻明代计成《园冶》、清代李渔《一家言·居室器玩部》和李斗《扬州画舫录》(附《工段营造录》)三大造园名著,征购样式雷图档,对于研究古典园林有极大意义,而乐氏书中对这些珍贵资料几乎均未提及,殊为遗憾。

在实地调研方面,作者主要考察了北京的旧园,记录实景的文字偏于散漫,近乎游记。对于其他地方的园林遗存,特别是江南地区的诸多名园,均只引用文献,无现场记录,更无测绘和数据采集。

乐氏擅长国画,但与其女乐森珉都没有学习过现代制图,书中所附亭台楼阁的透视图画得较好,有《芥子园画谱》的格调,而园林平面图除了北京几处宅园外都比较潦草粗率(图7),与童寯先生《江南园林志》的精确测图差距极大。对此梁先生说:

图7: 乐嘉藻《中国建筑史》中的北海平面图

“在今日制建筑图,丁字尺和鸭嘴笔较毛笔方便。即使用毛笔,亦须准确,不能徒然写意,尤其是建筑的部分……至于平面图,只能算许多方格。”[3]295此外,可能受出版时的印刷条件制约,尽管当时摄影已经相当普及,全书却无一帧照片,图像信息更显匮乏。

书中最后一章以艺术水准评定包括园林在内的文物建筑的等级,予以不同的保护对策,过于主观武断,违背了遗产保护的基本原则,所提出的保护对策也不尽合理。

就园林部分的文字细节而言,无论论点还是论据,乐氏书中都出现不少错误。如书中曾论:“若圆明园也,则嘉道以来,间经欧化,吾不知其欧化部分如何,若果如今之居仁堂、财政处者,则英人之一炬,吾将举手加额。”[2]第二编:30圆明园历史上并没有经历所谓嘉庆、道光以来的“欧化”阶段,其中的西洋楼组群建于乾隆年间,仅占圆明三园2%的面积,其余景区均为中国传统风格,包含的西洋元素很少。更重要的是,即便作者厌弃欧式风格,也绝不能因此赞许英法联军的焚掠破坏,以至于“举手加额”(将手举起,与额相齐,是古人表示喜悦庆幸的意思)。

断代是建筑史、园林史研究的重点和难点,需要结合多重证据来判断。这方面是乐氏的弱项,书中对于园林营造的具体年代大多表述草率,不够准确。梁思成先生指出:“对于清代园囿建造之年代,老先生也如对于塔的年代一样的不清楚。例如‘康熙有畅春园,清华园……’之句,不知乐先生何所据而作此论?近数月来专心研究圆明园史料的刘敦桢先生说,畅春园乃明李伟清华园故址,康熙并未另营清华园。”[3]295乐氏辩解:“这两句话,说得支离含糊,令人捉摸不定。先生即是未闹清楚,何必就信笔雌黄。就照先生说的:‘畅春园乃明清华园故址’,是承认有畅春园了。究竟什么叫园?什么叫故址?这两个名词,先生是否弄清,由一个故址,变到一个园,中间不经过一番营的工作,就会平地涌现了吗……清华园,现在却无证据,但是明朝故址,到康熙时会变成园,不营一下子成吗?况且我并未说他营,仅是说他有啊!”[1]此处乐氏的错误在于不知康熙时期的畅春园建于明代李氏清华园旧址之上,误以为是清代同时存在的两座皇家园林,故而愈辩愈乱。

六、辩白

值得说明的是,梁先生对于乐氏园林论述有三个批评意见未必完全成立。

一是书中“庭园建筑”引《左传》,言:“鉏麑往贼赵盾,寝门辟矣。触槐而死,此槐自当在庭内,此为居室前有植物之证。”[2]第一编:18梁先生云:“至于赵盾院内有一株槐树,有甚稀奇?何必大惊小怪引为史证?北方的槐树比北平街上的野狗还多;赵宅院内有一株槐树,不要说不足为史证,况且何必要证?证又何益?”[3]292乐氏反驳:“著书求证据,是问他确实不确实,不是问他希奇不希奇。此段是说庭,引此以证明周时庭中亦有树,在考证上说,此是确实的证据,也就是珍奇的证据。先生说他不希奇,请试举几条来。若举得出,那‘有啥希奇’四字,也就无大误了。然而例可以替我多添些证据,我是欢迎的。不然的话,那四个字,也就下得太浮躁点。尤其可笑的,是不问时代,不问地域,拿今日北京来比,虽然,就算放开时代地域,就说今日北京罢,北京人家庭中无槐树者(前以人手为比,人无无手者,就是说庭中无槐树者),这个断定,请先生自己去证实罢了。闻先生居于人家园中,或者就认定北京人都是住在园中了。”[1]客观地说,乐氏的反驳很有道理,原书引相关文献证明先秦时期的庭院绿化毫无问题,童寯先生所作《中国建筑史》阅读笔记还特意摘录了这一条[16]。而梁先生以民国时期北平槐树多见的情况来指斥两千多年前的史料“有甚稀奇”,并不妥当。

二是 “庭园建筑”论庭院植物配置:“老人妇孺,喜种有果实者,如向日葵、玉蜀黍及瓜豆等,取其不费一钱而又略有收获也;青年男女则喜观赏之植物,其类甚多,不能具述。”[2]第一编:19 梁先生评论:“第一章后半‘庭园’,他并没有叙述由文献或实例上所得知道的古今庭园是若何,却只说老太太爱在院内种葵花,玉米,黄瓜,蚕豆……年轻人爱种花,谁有金鱼缸……”[3]291-292乐氏回应:“我说老人妇孺、青年男女,先生却改成老太太、青年人,以为可笑,其实照先生所改,也不见得可笑。此处是说庭,老太太、年轻人,就是庭的主人,有何可笑。若说可笑,则孟子的墙下树桑、五母鸡、二母彘,那不更成了笑话吗?”[1]此处分歧同样反映了两位前辈不同的历史观念。梁先生认为这些内容不属于“史”的范畴,无须赘述,乐氏却坚持自己所讨论的问题自有价值。归根结底,园林本是人居环境,与人的选择喜好和栖居行为密不可分,现代园林史论著也经常讨论相关问题。乐氏原文虽然没有提出具体的文献、实物证据和年代背景,有脱离“史”的嫌疑,却能够观察到园林中不同的人群对于植物种类的偏好,也是有意义的发现,并非一无可取。

三是梁先生称:“又如‘圆明园内之小有天,仿西湖汪氏’,案小有天在圆明园北路武陵春色,乐先生的话,出处不详,恐怕尚待考罢。”[3]295小有天园是圆明园附园——长春园中的一个园中之园,以杭州西湖南岸的汪氏小有天园(原名壑庵)及周围的山水为原型缩微仿建而成,《日下旧闻考》载:“茜园后河北岸为思永斋七楹……斋东别院为小有天园。”[17]乾隆帝《小有天园记》称:“左净慈,面明圣,兼挹湖山之秀,为南屏最佳处者,莫过于汪氏之小有天园。盖辛未南巡所命名也。去岁丁丑,复至其地,为之流连,为之倚吟。归而思画家所为收千里于咫尺者,适得思永斋东林屋一区,室则十笏,窗乃半之。窗之外隙地方广亦十笏,命匠氏叠石成峰,则居然慧日也。范锡为宇,又依然壑庵也(汪氏别业旧名)。”[18]圆明园武陵春色景区的山石上另有“小有天”三字题刻[19],与这座小有天园完全是两回事,梁先生可能自己弄混了,乐氏之文有可靠的文献出处,无需再考。

七、结语

综上所述,乐嘉藻先生以个人力量著成《中国建筑史》,是近代学人突破传统桎梏、投身新学的重要代表,其中关于古典园林的论述自有机杼,独具开创意义,后人理当予以尊重。囿于历史原因和个人条件,其中的种种缺陷在所难免,既需要匡正谬误,又不必求全责备。经过一代又一代学者的努力,当代的古典园林研究不断取得新的进展,包括乐嘉藻先生在内的先行者所作的贡献,仍是学术史上值得铭记的一页。

注释

① 现代著述大多将乐嘉藻出生年份记为同治六年(1867年),黄浩《中国建筑史学的先驱乐嘉藻》、郭琦洋《半旧:乐嘉藻中国建筑史研究再探》及贵州人民出版社2002年版《中国建筑史》“作者生平”记为1868 年,赖德霖《中国近代时期重要建筑家(七)》记为1870 年。笔者查乐氏日记均以农历标记年月,宣统三年(1911年)有“本年腊底满四十三岁”的记录,考虑到昔人多以虚岁纪年,依此推算,乐氏可能出生于同治八年腊月(十二月)底,已是1870 年初。确切年份尚待进一步的考证。