哲匠:建筑学引入中国背景下的本土话语复兴案例

焦洋

一、引言:哲匠的古意与新意

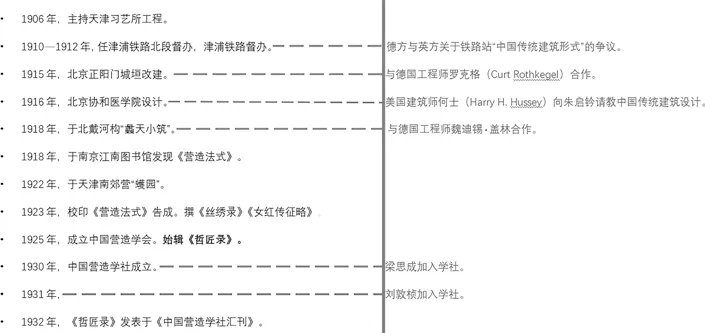

即使仅仅从刊载于1932—1936 年《中国营造学社汇刊》各卷期的这样一个不断增益的过程看,《哲匠录》已可谓是朱启钤先生主持下由中国营造学社的多位学者共同参与的一项浩繁工程①(表1)。而如果就更广阔的时间维度来说,自1925 年开始辑录一直到新中国成立后对晚辈的嘱托②,数十年间,朱启钤对于这项工程始终保持着不懈的热情,从中足以窥见《哲匠录》在这位中国营造学社创始人心目中的地位(图1)。

图1: 《哲匠录》的首度发表(《中国营造学社汇刊》第三卷第一期)

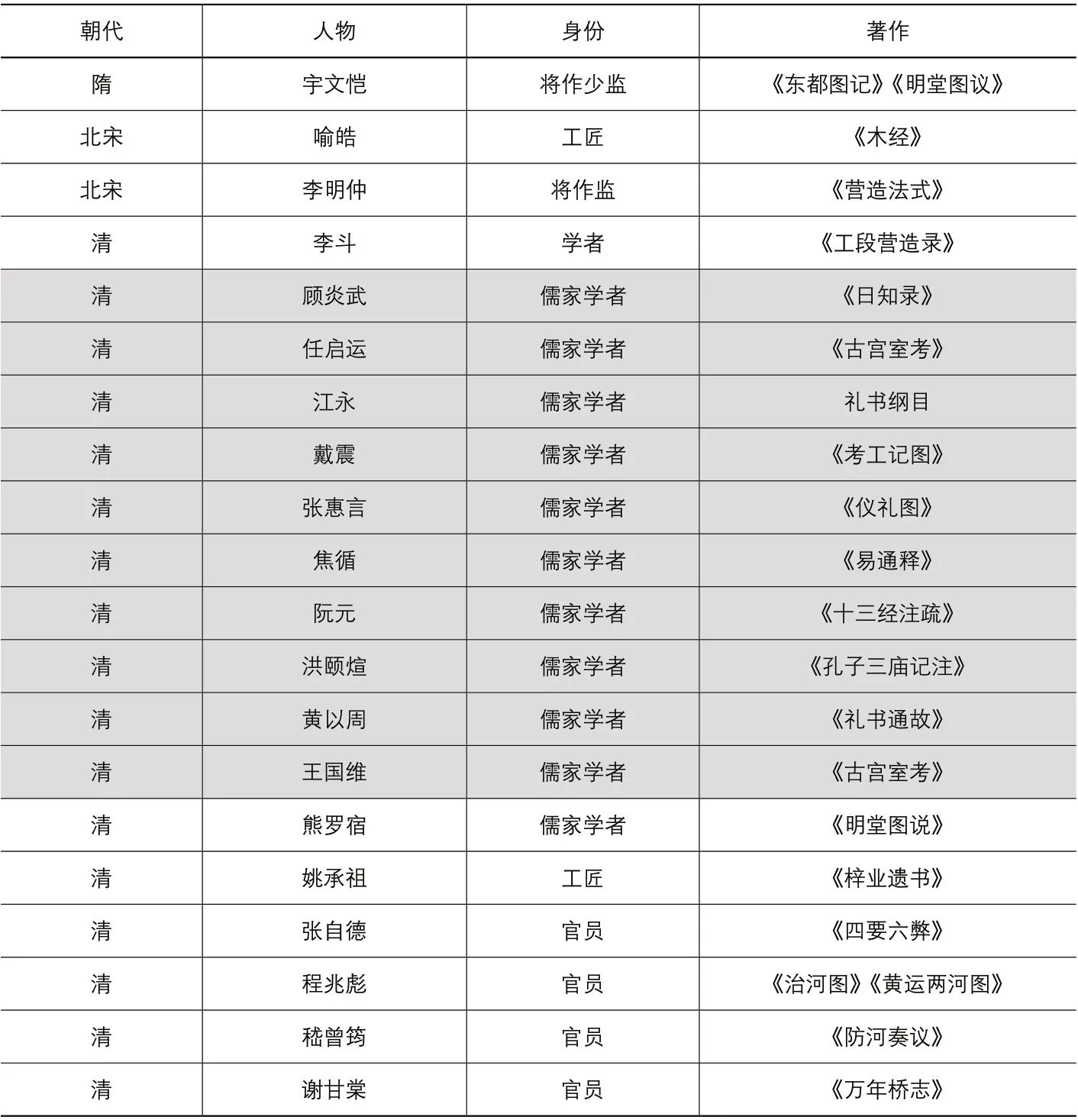

《哲匠录》的内容及其编纂、校补者(《中国营造学社汇刊》刊载) 表1

自问世以来,已有建筑学者对《哲匠录》做过专门研究③,不过就发起者朱启钤对“哲匠”这一词汇的理解诠释,有关哲匠的遴选尺度以及其所承载的学术理想等,却尚未引发足够的关注,而这关乎学者们高度重视的中国营造史或者建筑史之创造主体的问题。④为此,本文将通过聚焦“哲匠”这一题名,首先就《哲匠录》的编纂动因,即朱启钤之哲匠视野的形成开展讨论,接下来将着重阐述《哲匠录·叙例》(以下简称“叙例”)所标明的主旨:“表彰前贤”与“策励后生”⑤,前者重在廓清哲匠的类型与遴选尺度等涉及体例的问题,简言之就是“何为哲匠”;后者则重在阐发朱启钤寄望于经由辑录哲匠达致怎样的学术理想等目标指向问题,简言之即“哲匠何为”。

在中国古代,“哲匠”一词不仅可指技艺高超的工匠,还被用于褒扬才智机敏的大臣、构思精妙的诗人等,这种将官员和文人比作工匠之成就的话语现象,实际上是一种暗喻的修辞手法。哲匠的用法大致起源于魏晋时期,后经过杜甫、王维、刘禹锡等人诗赋作品中的“哲匠”而更趋为人熟识,应该指出的是,古代文学作品中的“哲匠”,意涵宽泛且未有明确辨析与界定。⑥尽管未有确切的证据表明朱启钤直接借鉴了古人先例,但对于在其著述中经常引经据典的朱启钤而言,这些先例无疑为将该词运用到更多的身份类别(如帝王、将领、工官以至于贩夫走卒)中提供了有力的支撑。正如朱启钤在“叙例”中所言,在匠之前冠以“哲”字,是一种嘉称,而被赋予这一嘉称的人物,则“上而王侯将相,下而匠梓轮舆”,因其在“工艺”上曾“著一事,传一艺,显一技,立一言”,“于人类文化有所贡献”,故而均可称之为哲匠。至此,哲匠作为话语具有了清晰的界定。根据朱启钤自述,他本人大约于1906 年任京师内城巡警厅厅丞起就开始研究营造学了⑦,而从那时起到《哲匠录》问世的这段时间,大致正是与建筑学这门学科被逐步引入中国的这一历史进程相吻合,鉴于目前对这一进程已有详尽的阐述⑧,因而本文将着力讨论建筑学引入中国的进程中的种种环境及个人因素对朱启钤矢志辑录《哲匠录》所产生的影响,影响主要涉及视野、体例及目标指向这三个方面。在近代本土与西方文化激烈碰撞的背景下,一个由来已久的词汇,因这部著作而实现了某种程度的复兴,而这复兴的动因,即有哪些因素推助了朱启钤哲匠视野的形成,正是本文首先要关注的。

二、朱启钤何以具有哲匠的视野?

朱启钤哲匠视野的形成,应该说首先基于其任职履历以及个人的兴趣爱好。在这两点基础因素外,还有一项至关重要的决定性因素,即《营造法式》的发现以及与之相关的对于李明仲的研究,成为哲匠视野形成的直接策动力。

在任职履历方面,自1896 年专管云阳打汤子新滩工程起,朱启钤主持过多项水利、铁路和建筑工程,而相关经历也已有学者作出过总结和阐发⑨,笔者在此想强调的是,在建筑实践中,朱启钤不仅“广聚群籍”与“兼访工师”⑩并重,而且在建筑设计过程中保持着与外国工程师或建筑师的交流⑪,其中荷西(Harry H.Hussey)在设计协和医学院时曾经向朱启钤讨教过,对此,朱氏在《石印〈营造法式〉序》中所言“自欧风东渐,国人趋尚西式,弃旧制若土苴,乃欧美人来游中土者,目睹宫阙之轮奂,惊栋宇之翚飞翻,群起研究以求所谓东方式者”⑫,应该就包括这件事。或许正是经由与外国建筑师的交流,使朱启钤接触到了建筑学知识,并逐渐兼以初步形成的建筑学视野来看待中国传统以及中西文化。⑬当然,如果从已发表的文献来管窥朱氏这一时期的著述,会发现这一视野是逐渐确立起来的,如其最早的“建筑”用语出现于《石印〈营造法式〉序》中,而且在此文中已经初步形成了关照中西的视野:

……故中国营造之法,实际兼土木石三者之原质二成。泰西建筑则以砖石为主,而以木为骨干者绝稀,此与吾国不同之点也……⑭

此处,朱启钤将“营造”与“建筑”分置于各自的文化背景下,显示出初步接触“建筑”观念时的一种有意区分两者的意识,这与1930 年在《中国营造学社开会演词》(以下简称《演词》)中将“建筑”嵌入对中国的叙述中明显不同:

吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑,建筑与吾人生活最密切。自有建筑,而后有社会组织,而后有声名文物,其相辅以彰者,在在可以觇其时代,由此而文化进展之痕迹显焉。⑮

这一变化不应仅仅视作措辞上的调整,其更是透露出了朱启钤开始运用建筑学的观点来看待本土,而其中的见地已经和稍晚近的国内学者所编的建筑学著作难分伯仲。⑯建筑学使他在看待本国诸多现象,比如古代文人、工匠各自所发挥的作用时,具有了新的评判依据:

……惜也积习轻艺,士夫弗讲,仅赖工师私相授受,书阙有间,识者憾焉……无专门图书可资考证,询之工匠亦识其当然而不知其所以然。夫以数千年之专门绝学,乃至不能为外人道,不惟匠氏之羞,抑亦士夫之责也。⑰

所谓“千年之专门绝学,不能为外人道”,责在“匠氏”与“士夫”,其背后就隐含着对中国古代缺乏如西方建筑学之学术研究与传承方式的体察。总之,在主持工事的过程中逐渐确立起以建筑学作为中国营造学的参照系的认知方法,而这一参照系势必会关联到人的层面,进而成为哲匠视野形成的一个重要基础。之所以这样认为,原因在于,尽管朱启钤并未在其著述中直接提出运用建筑学方法,但至迟于《哲匠录》发表前,就已经多次强调了以“科学之眼光”及“科学方法”来研究中国营造学⑱,而这些“科学”话语已经涉及传统工匠与建筑师在绘图上的比较,对此,有中国营造学社成立之初刘致平拜访朱氏时的谈话为凭:

他拿出一卷图向我们展示,说这些图全是老木匠画的,由于没有运用比例尺,不大科学。他指出:今后一定要深入调查、测绘,作图要用比例尺,要用科学方法对中国古建筑进行研究。⑲

在兴趣爱好方面,朱启钤对女红、髹饰等艺术均有过著述,根据其自撰年谱所载,这些著述大多是在淡出政界后于天津南郊自营蠖园潜心读书期间所撰,比如1923 年的《女红传征略》与《丝绣录》,以及1925 年编纂的《漆书》。⑳同一年,在搜集“营造散佚书史”的过程中开始辑录《哲匠录》。从这一连贯的事实并结合朱氏的回忆可以获知,他对于女红的热爱来自于自幼的耳濡目染㉑,加之髹饰㉒,这两类艺术已经列入到了“叙例”之中,后或许因各自不断增益而分别成书,故而未列入到《哲匠录》中发表。因此或可这样推测,从发起初衷看,其中之一就来自于对自身爱好的珍视。

除了上述因素之外,朱启钤1919 年在南京发现《营造法式》㉓,使得“治营造学之趣味乃逾增,希望乃逾大,发现亦渐多”㉔。《营造法式》的发现对于推助《哲匠录》视野而言,至少发挥了如下的作用:一是有感于李明仲的成就与其在历史中近乎寂寥无闻状况,这种巨大反差进一步激发了辑录哲匠的热忱;二是有感于李明仲的“博学多艺能”从而不断增益哲匠的延揽范围。

在个人事业履历中接触到传统工匠和建筑学知识,又有着对于各门类艺术的兴趣爱好,特别是受到《营造法式》及其编修者李明仲的感召,这三个方面从总体上界定了《哲匠录》的编纂视野(图2)。

图2: 哲匠视野的形成:个人履历、兴趣爱好及其所受建筑学影响

三、何为哲匠?——哲匠的诸类型及其遴选尺度

1. 哲匠的诸类型:“著事”“传艺”“显技”与“立言”者

视野在一定程度上奠定了《哲匠录》的总体氛围,而关于哲匠的含义,上文已经通过征引“叙例”所述作出了界定,那么依据这一界定,哲匠包括哪些类型,其人物遴选又有哪些特征呢?此前曾提到,朱启钤笔下的哲匠话语或许源自古代的比喻义,其人物及事项均可涉及多个领域,而之所以能形成这样的比喻义,首先是基于“匠”本身意义的拓展。大约于两汉之际,“匠”已经不再局限于“攻木之工”的初始语义,例如西汉时的“将作大匠”就是执掌营造的职官名,而且“匠”还广泛应用于各种技术工种的称谓,并逐渐拓展到文学领域。对此,东汉学者王充的《论衡·量知》中曾有过详细表述:“能斵削柱梁,谓之木匠;能穿凿穴埳,谓之土匠;能彫琢文书,谓之史匠。”如果通读该文会发现,尽管在王充看来,“史匠”是低于“儒生”的,但毕竟“匠”的含义有了拓展,而这正是哲匠成为一个含义可不断衍生之话语的基础要件。事实上,朱氏笔下的哲匠这一总括性话语的形成,也经历了一个渐进的过程。比如在《哲匠录》正式刊载之前,其雏形于1930 年“略已纂辑成稿”,所录人物“凡千有余人”㉕时,使用的还是“历代名工匠”的表述方式㉖。从初始时重在“工事”人物,到“工”与“艺”并重,再到髹饰、女红等单独成书,《哲匠录》的编纂过程是材料充实与裁削、思路持续调整的过程。

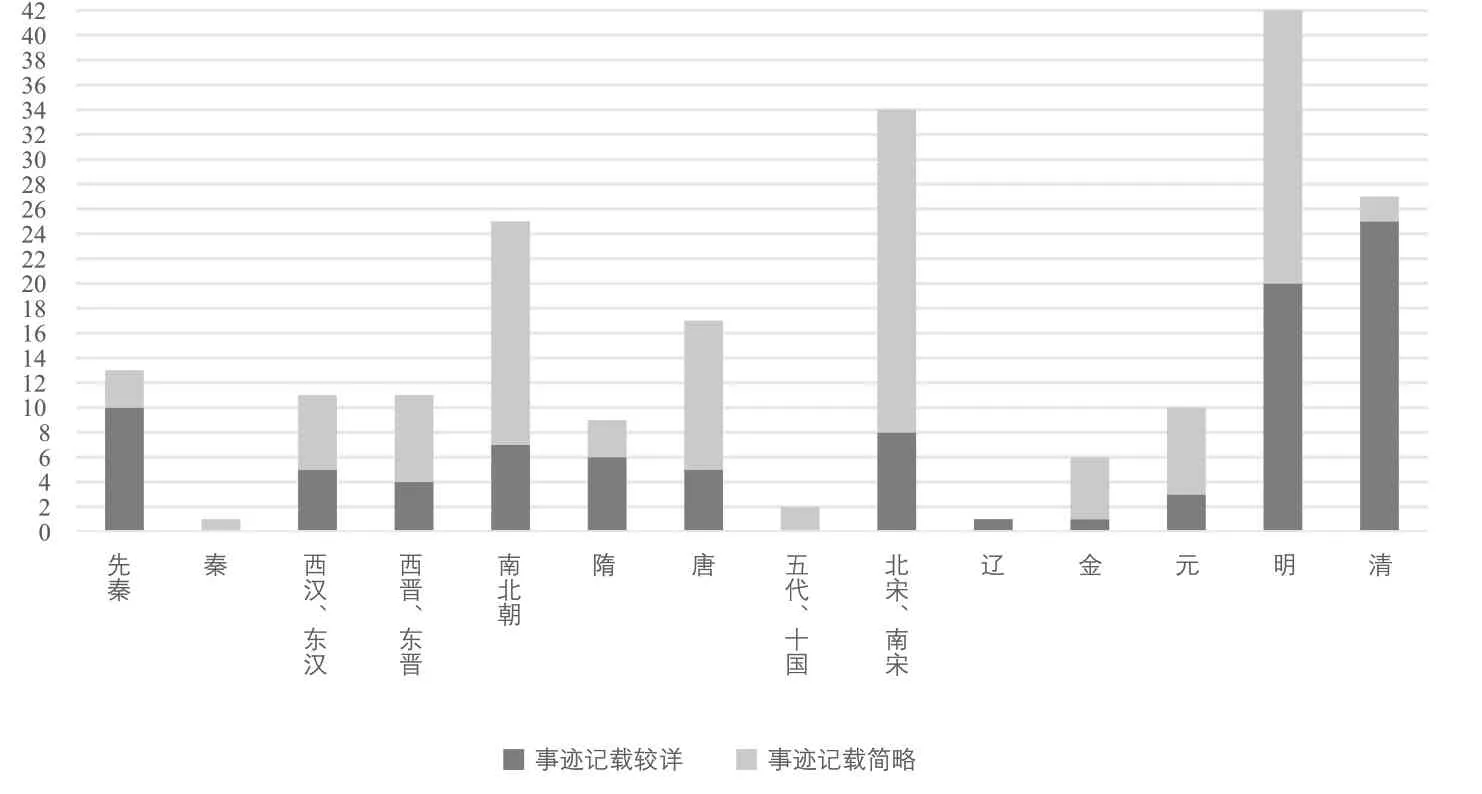

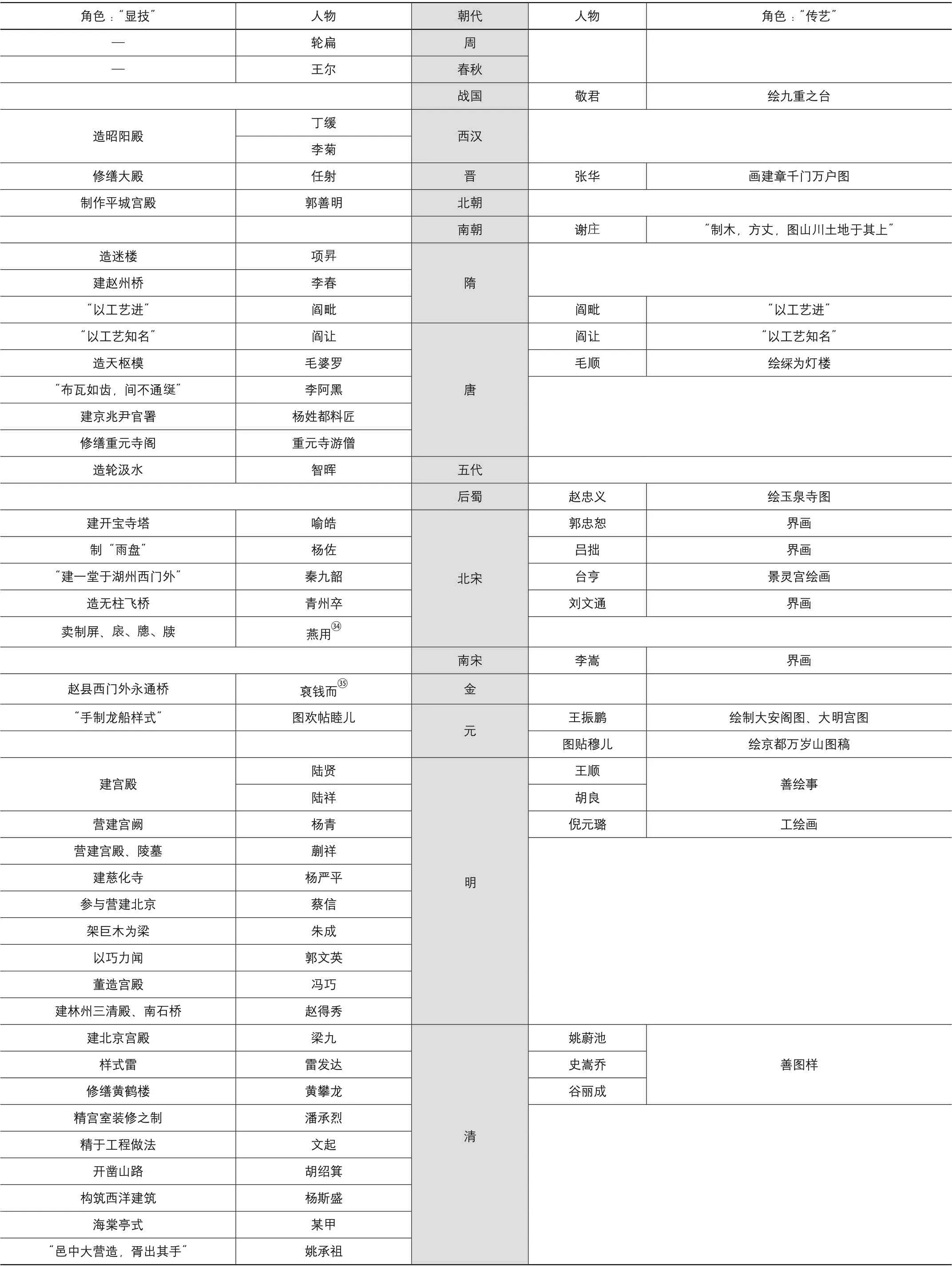

在《哲匠录》所涵盖的工艺类别中㉗,囊括身份之繁多,所承担的角色之多样,即依照“叙例”中所言,将“上而王侯将相,下而匠梓轮舆”,“著事,传艺,显技,立言”汇聚于一体者,当首推“营造”类(至《汇刊》第六卷第三期时将“营造”调整为“营建”)。从上古至清代,“营造”(营建)类篇目收纳人物249 位㉘,人数远超其他类别,且不断增补充实,可谓是编纂者的倾力呈现。在“营造”篇目下讨论“何为哲匠”这个关涉人物界定的问题,或可最透彻地揭示朱启钤关于哲匠遴选的尺度,从而探析受到建筑学影响的朱启钤等学者在搜集整理本国古代相关史料时的思考与权衡。在“营造”篇目中,就人物的身份来说,涵盖从王侯将相到匠梓轮舆,而如若从角色来说,则是从最小或最低参与者(一事、一言、一艺、一技)到全面执掌者(例如将作监李明仲)尽数收纳,而“著事,传艺,显技,立言”实际上就是对各类人物在营造相关事项中所承担之角色的高度概括。因“叙例”中所提到的“每类之中又分子目”并未见诸实际发表之中,所以有必要从身份和角色两者中间择其要者,作为本文探究的切入点。本文将选取以角色作为哲匠类型划分的依据,理由在于:首先,尽管著事、传艺、显技、立言这样的划分很可能会将一位兼具多方面才智的人物同时纳入不同的类型之中,但这样分类却是符合“叙例”中所确立的“其奄有众长者,则连类互现”原则的;其次,通过细读所辑录人物的史事言行也会发现,通常就某一营造事件来说,人物在其中的言行与作为并不总是取决于其身份,所谓在其位谋其事者有之,不在其位谋其事者亦有之(如元代的图贴穆尔,身份为皇帝,却以绘画见长;明代的朱由校,作为皇帝却以木工见长)。因此与其身份相比,着眼于角色更能理解与诠释哲匠的遴选尺度,这里所谓的尺度主要是就人物言行事迹所发挥之作用的高下及其才智所涉及领域的宽泛程度而言。鉴于“叙例”中已经明确了“一事,一艺、一技、一言”就是人物发挥作用的最低或最小限度,因此本文对尺度的讨论将着眼于后者。相较于单纯的个案分析,讨论遴选尺度更能有助于复盘朱启钤在编纂时的相关思路,从而揭示“何为哲匠”。

《哲匠录》“营造”类以朝代为序,以每人独据一个条目为主,其间或有因关联密切,多人共据一个条目者。此外,或许还存有一人占据两个条目者(例如春秋时的匠庆、梓庆或为一人),因人物涉及诸多待考之处故而两者并列,从中可见《哲匠录》编纂之严谨。每一条目的内容首先为对人物的总体性介绍,其后详尽罗列从各类史料中撷取出的人物关乎营造的“言论行事”(有的人物还包括其“德业功勋,琐闻轶事”㉙),即涉及“著事、传艺、显技、立言”四个方面。这四者并举,实际上体现出一种关于如何界定哲匠之思维格局的宽度。在建筑学引入中国的背景下,这种格局推助了对古代工事人物的各方面才智的广泛搜罗,其中有些呈现出可与建筑师互为参照的鲜明特征,有些则是体现出受到建筑学影响后对于本土文化的坚守与信心。由此“著事、传艺、显技、立言”四者并举的格局不仅有助于整理留存本土文化中有关工事智慧的特有成分,而且在总体智慧呈现上可与西方建筑师形成大体上的均势。

2.“著事”者:与朱启钤个人履历密切相关的哲匠

何为“著事”者?从《哲匠录》所收录的人物来看,大多是帝王以及执掌营造的官员,因领导营造事件或创立有关营造的制度而为人所瞩目且记载者(偶见因个人的政治能力而入选者,如春秋时期鲁国的匠庆)。在各类史籍中,通常以“治某事”“董某事”概括之,占据相当数量的记载中未明确表述其具体做了何种工作,发挥了怎样的能力,即或有所涉及,也多概括疏略之语(如性机敏、善谋划等)(表2)。此外,虽然“著事”者多为营造的领导者,但领导者有时却未必仅仅因事而著称,《哲匠录》中的“奄有众长者”不乏其例,著名的有李明仲,不仅领导营造还编修著作,另有同为北宋一朝的杨佐,同样不仅善于领导疏浚河道等水利工程,还在修缮盐井工程中发明了“雨盘”,显示出在技术上的才能,因此可谓“著事”与“显技”并称。“著事”者中不乏历代名人,而历代所积累起的评价也褒贬不一,不过《哲匠录》仅凭据营造业绩,而不以人的品行或声名作为取舍的依据,比如北宋丁谓这一奸佞之臣,仍以营造智慧而被收录。综合起来,可以大致归纳《哲匠录》关于“著事”者的遴选尺度特征:第一,不论人物记载中的实际作为轻重多寡如何,均纳入其中;第二,仅从人物的营造功业角度作甄选,而不牵涉其他方面,这两者所体现出的“宁失之繁,勿失之简”的治学观,不仅保持了对原始史料的尊重,还具有着眼将来的前瞻意识。

《哲匠录》所收录之历代“著事”者人数统计 表2

将204 位“著事”者收入《哲匠录》,显然与朱启钤受到李明仲功业及才学的感召,在主持工事时着意搜集历代营造执掌者之智慧的信念有关。从上文所引的实践案例看,尽管朱氏已经在主持工程时接触到了西方的建筑学知识,但是仍不忘从本土文化中寻找智慧支持,而对“著事”者的关注即为这种文化自信的明证之一。

3. “显技”与“传艺”者:普遍关注与特别关注

正如起初被定位为“历代名工匠”,《哲匠录》中的“显技”与“传艺”者是朱启钤发起这项工作时的基础性关注对象,而将“显技”与“传艺”加以区分,则凸显出了关注对象之间普遍性与特别性的差异。透过所遴选之众多人物的史事言行,能够分明感受到在朱氏心目中,“工匠”不仅是固有身份的指称,更是泛指那些在工事中具备技术或艺术专长的各类人物(表3)。例如北宋仁宗年间一位不知名的青州牢城废卒,就架造了凌跨河水的无柱飞桥,这一创造在当年为各地所效法,成为汴梁虹桥的先声。不过,由于史料中除了极少数案例外,往往对于工匠的智慧与技能缺乏详细记载,常以“有巧思”“有智思”“性机巧”等概括言之,使得后人难以准确获知其才能,而仅能了解其所参与工事的概况,这种状况或许从一个侧面反映出以文人为主的书写者对于匠作技术细节的关注不足。此外,对于“显技”者的遴选,除了专一从事技术劳作的普通工匠,《哲匠录》还收录了诸如喻皓㉚以及柳宗元《梓人传》中所详述的“善运众工而不伐艺”的杨姓㉛“都料匠”这样一类匠作组织与领导者。

《哲匠录》所收录之历代“传艺”与“显技”者㉝ 表3

如果说上述普通的以及起到组织领导作用的“显技”者得到了普遍关注的话(尽管在古代文学作品如《梓人传》中,“技”与“艺”的言语区分有时显得不那么明晰),那么偏重艺术性创作的“传艺”者实际上就可视为是在普遍之中的特别关注者。通读全书,可以契合“传艺”者这一定位的,无疑就是画工(师)。画工或画师是古代对专长于绘画者的称呼,不论称作画工还是画师,只是区别于其当年的社会地位或受尊崇的程度,而非以其作品价值而论。尽管“叙例”中曾提到“书画篆刻,作者如林”并非该书所着重收录者,但《哲匠录》仍将在营造中发挥作用的绘画人才几乎尽数收入其中。在此,需要着重指出的是,从“传艺”者(20 位)与“显技”者(41 位)人数的比较来看,尽可能广泛地将历代从事过宫室绘画的人物悉数收入《哲匠录》,这种遴选尺度关乎《哲匠录》所承载的学术理想之一——“沟通儒匠,浚发智巧”。(对此,将在下文详述。)

对于在营造事件中从事绘制的画工(师)来说,在各类史料的记载中,他们往往于仕途与隐逸之间沉浮,且所擅之才学广博,艺能多样,因而身份也较难界定。也正因为如此,他们在营造事件中往往能起到沟通不同界别人物的作用。比如画工(师)与其他工匠的互动与配合就较为密切,而这方面的代表性例子有北宋初年的郭忠恕与喻皓有过关于开宝寺塔设计问题的互动。不仅有郭氏,《哲匠录》所收录画工中的多人都具有跨界沟通的能力。如北宋真宗年间的刘文通,曾奉敕绘制“玉清昭应宫”小样图,该图可“下匠氏为准”,且“从其法度”㉜,说明该小样图不仅具有艺术性还可直接应用于施工建造,在这一过程中,画师的作品成为观念意图与建造行为之间可以相互参详的形象中介。还有南宋的李嵩,从出身木工到“尤长于界画”,这种跨界同样可以起到沟通作用。

4.“立言”者:对待儒学之士的态度

《哲匠录》除了将如宇文恺、喻皓、李明仲、李斗、姚承祖这样亲历营造且编修过营造专著的人物作为“立言”者外,也偶或将对宫室、住宅等制度有所研究的儒学之士也列入“立言”者之内㊱(表4)。不过,朱启钤对后者的遴选非常审慎,比如清代儒士中仅收录熊罗宿一人(余者仅在“附识”中有所提及),这种对待儒学之士的态度可见诸对其批判与褒扬并存的多个评价之中。㊲探究缘由,大抵因其家世出身多有儒学背景,而所处时代及任职经历则多接触工程类新学,特别是曾置身于“瞿袁政争”的漩涡之中,其间传统儒学与新学激烈碰撞,这些无不会导致曲折复杂之心态的形成。据与朱氏有过交往的刘宗汉回忆,朱氏还曾对其表达过对乾嘉考据的批判,认为“清人考释名物往往只就文献考来考去,没有接触实际,所以往往考不清楚”㊳。此言中所谓的“实际”,应该是就实际的工程实践而言,因此这种批判态度的形成与朱启钤接触并受到建筑学影响是分不开的。不过,既然有“立言”者被列入《哲匠录》,则表明朱启钤并未对乾嘉考据之学持全盘否定的态度,所谓“清儒名物考据之学……惠我致力于营建学者,抑亦多矣”㊴,就是对其贡献的肯定。总之将清儒列入哲匠,应该说是遵循了朱启钤所提出的中国营造学研究的基本思路,因为据笔者此前的相关研究,朱启钤所提的营造学,从范畴上说就包括“实质之营造”与文化史㊴,而上述所引《演词》中提到的王国维对“中霤”的考据,即为对文化史的一项贡献。文化史与“实质之营造”两者“相辅以彰”。对此,可见朱氏在同文中所言:

《哲匠录》所收录之历代“立言”者㊷ 表4

夫所以为研求营造学者,岂徒为材木之轮奂,足以炫耀耳目而已哉?吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑。建筑于吾人生活最密切。自有建筑。而后有社会组织。而后有声名文物,其相辅以彰者,在在可以觇其时代。由此而文化进展之痕迹显焉……总之研求营造学,非通全部文化史不可,而欲通文化史,非研求实质之营造不可。㊶

这段论述宣示了文化史之于营造学的重要性,在建筑学引入中国的背景下,朱启钤在重视借助其视角且运用其方法的同时,仍旧对本土文化中可助力于营造学研究的固有成分保持有信心。在这样的立场下,如果说“实质之营造”操于工官、工匠之手,那么“立言者”则在一定程度上书写了文化史,故他们同样被称为哲匠是理当其实的。

四、哲匠何为?——《哲匠录》的地位及作用

哲匠何为,即为对《哲匠录》的主旨之一——“策励后生”展开讨论。为此,一方面,有必要讨论《哲匠录》在中国营造学社研究计划中处于何种地位;另一方面,还应就其所能发挥的作用,即朱启钤等学者如何通过历代哲匠的“言论行事”获取研究上的启示等问题,展开论说。

1.地位:《哲匠录》之于中国营造学社研究计划

中国营造学社研究计划(以下简称“计划”)可见诸《中国营造学社缘起》以及《继续研究中国营造学研究之大概》这两篇文献,此二者中所提及的“计划”除了措辞上的个别调整外基本保持一致,而又以前者更为详备,故此以下所征引之文字均出自前者。“计划”中关于研究内容的划分主要有二:第一,属于“沟通儒匠,浚发智巧”者;第二,属于资料之征集者。通过对每一类中子目与细节的分析,笔者窃以为《哲匠录》不论归入两者中任何一项都具有充分理由。譬如,将《哲匠录》归为“沟通儒匠,浚发智巧”者,则其理由在于,《中国营造学社缘起》一文在界定“沟通儒匠,浚发智巧”这一类时,其下辖的子目中就有“编译古今东西营造论著及其轶闻”之语,所谓“营造论著及其轶闻”两者的关系,如若以《营造法式》为例的话,则可比类为著作本身与李明仲家世行谊的关系。此外,在《朱启钤自撰年谱》中就《哲匠录》的背景还曾言道:“与阚霍初、瞿兑之搜集营造散佚书史,始辑《哲匠录》。”㊸将两者置于一个连续之过程,则更加能印证了对于《哲匠录》的归类可与其动机相呼应的事实。而如果将《哲匠录》归为“资料之征集者”,同样是有充分依据的,因为在《缄中华文化教育基金董事会报告社事情况》所附的《二十一年度上半年工作报告》中就明确地将其列为“(丁) 史料文献之搜集”成果之一。㊹综合来看,不论归于“计划”中的哪一类,其实并无矛盾,因为正如上文曾指出,朱启钤所致力的中国营造学,从范畴上说就包括“实质之营造”与“文化史”,而这两者事实上正是对应了“计划”中的两大分类,尽管在特定时代背景下,会有主从或者轻重缓急之分,但两者之关系,即所谓“总之研求营造学,非通全部文化史不可,而欲通文化史,非研求实质之营造不可”。

2.作用:《哲匠录》作为“策励后生”的“索引”

在论及《哲匠录》如何实现“策励后生”时,笔者特意借用了朱启钤在《演词》中使用的“索引”一词。“索引”原是用来定位中国营造学社拟定的首部著作——《营造辞汇》,朱氏将该书之于研究营造学的关系比作“不有椎轮,何观大辂”,认为经由此书,不仅使读者而且使编纂者都可以“触类旁通”,“浚发新智”。㊺或许不是一种巧合,朱氏在“叙例”中同样将《哲匠录》比作“椎轮”,期待经由同人与博洽君子的共同努力“而俾大辂之成”。㊻此外,朱氏的感言“平日所视无足经意者,两相比附,而一线光明,突然呈露矣,同人今日原不能于此学遽有贡献,然甚望因此引起未来之贡献也”㊼,更是愈发使笔者感到“索引”这一定位同样适用于《哲匠录》。《哲匠录》所呈现的古人智慧点滴虽然不足以对营造学特别是“实质之营造”产生立竿见影的作用,但却可以拓展营造学的研究视野,引起研究兴趣,并有可能进一步促发有关“实质之营造”的新知,所谓“因此引起未来之贡献也”正是“索引”的策励之用。而与之逻辑相通,“实质之营造”也是有赖于文化史作为其土壤的,如只着眼于前者,则不过是“徒为材木之轮奂,足以炫耀耳目而已”。相应地,以下将要讨论的两个方面之间也应是彼此相通、不可偏废的。

1)汇通文化史

由对《哲匠录》中人物的探究而推助对文化史的汇通,这种策励作用,就朱氏本人而言,则可以发表于1930 年的《李明仲八百二十周忌之纪念》㊽为代表。该文由纪念李明仲及其《营造法式》而推及对北宋熙丰以降文化史的汇通,其主要包括:第一,在“明仲之时代”部分,不仅述及“熙丰变法”的来龙去脉,而且直指其影响是李明仲编纂《营造法式》的主要动因,在此基础上,更是进一步提出了李明仲之盛名“虽美弗彰”的原因在于“宋以来排抵熙丰变法,积非胜是之故也”这样一个或令当代人也会感到耳目一新的论断;第二,在“明仲之建设”部分,朱启钤将北宋汴京的“建置制度”与前后朝代都进行了比较,认为较之于盛唐,北宋“宫室卑陋,雕饰简略”是基于开国时“志在苟安,不遑还略”之故。由于北宋汴京的建置制度处在“萎落之期”,因而不敢称《营造法式》所代表者即“吾国文化之精粹也”。然而李明仲的突出意义在于,其编纂《营造法式》是于建制制度等“不绝如缕之际”,所开展的“补苴张皇,守先待后”㊾的工作。这些与当代学者的认知角度及立论依据均显著区别的论断,为北宋文化史打上了古今交感式的时代烙印,而由此出发,则有可能进一步激发后人对于李明仲及其成就的研究热忱。

2)“沟通儒匠,浚发智巧”

作为“计划”之首要内容的标题,“沟通儒匠”与“浚发智巧”分别出自朱氏对两部古代著作内容的理解与发覆。为了充分了解其中的意图,有必要对出处与意图的关联性作一阐释。就“沟通儒匠”这一表述,应是对李明仲在《营造法式》编纂过程中实际作为的认识,具体而言即为针对《新进修〈营造法式〉序》:“惟时鸠僝之工,遂考翚飞之室。而斲轮之手,巧或失真;董役之官,才非兼技……”以及“……乃诏百工之事,更资千虑之愚。臣考阅旧章,稽参众智”等陈述中,所呈现出的官员与工匠缺乏沟通的状况及李明仲的应对举措等所作为的高度概括。在朱启钤笔下,与“儒”“匠”相对应者,通常还有诸如“士”与“工”,“文学”与“技术”,以及“道”与“器”等,其中又以“道”“器”表述最为常见,比如其提到古代不同时期“道器同涂”或“道器分野”的状况。通过后面几项对应者的比较后推测,或许朱氏在文中所常用的“儒”并不是特指儒家学者而是泛指具有学识的士人的。应该看到,朱氏所言的“道”“器”二分,是借用古代“道”“器”话语用以概括对古代学者所掌握之知识与工匠所具备之技艺——“此两界终不能相接触”之状况的深刻体悟与批判。朱启钤自身的实践经历特别是经过与外国建筑师的交流后,感到中国未能产生建筑师的原因就在于古代社会长期的“道器分涂”,而将“道器分涂”归因为“重士轻工”或者“贵儒贱匠”等意识的影响。㊿这里需要补述一笔的是,将“儒”(士)与“匠”(工)并置于比较关系中,是近代之际所常见到的观察视角,这种视角的形成是与当年受到外来巨大撞击的社会大背景密切相关的(具体到土木营造领域就是受到建筑学的冲击),与“道”“器”原本的“无”“有”之意相去甚远。有鉴于此,朱氏特别重视在历史中发掘寻找如李明仲这样能够沟通儒匠的人物,期望从中汲取智慧以促使那些界限分明的角色间实现沟通。至于“浚发智巧”中的“智”与“巧”,则出自《考工记》“总叙”中的“智者创物,巧者述之,守之世”之语。朱氏援引《考工记》的话语,或可表明其本人并不反对工事中角色的区别化界定(与之类似的,“叙例”也有“为创为述”之语,很难想象,在这样的儒学用语氛围中,会产生出背离儒家经典考工文化的认识。),因而计划中所透露出的恰当的“儒”与“匠”关系应是重在沟通而非合二为一。特别是就《哲匠录》而言,在“叙例”中所谓的“不论其人为圣为凡,或创或述”同样是这种既基于《考工记》而又有所创新之观点的有力佐证。既然如此,《哲匠录》中的人物案例在“沟通儒匠,浚发智巧”方面又能发挥出怎样的策励作用呢?

为探析这一问题,首先要明确的是朱启钤所着意实现的“沟通儒匠,浚发智巧”,实际上是隐含着以建筑学及其建筑师为参照系这样一个判断标准的。理由在于,透过之前已经讨论过的建筑学对于朱氏哲匠视野形成的影响,应该可以推定,当年他接触到的外国建筑师所具有的多方面知识与应对跨界问题的能力给他本人留下了深刻的印象,由此基于对传统土木营造中通常缺乏跨界沟通的体察以及本土文化自觉创新能力的信心,搜集发现中国历史上具有建筑师之某一方面或多个方面特征的人物成为一种强烈的学术愿景。故此,就《哲匠录》而言,寻找中国哲匠智慧特别是具有沟通“儒”“匠”能力之人或事的智慧理应是达成此愿景的基础性工作,此间的“儒”与“匠”是相离“最为辽远”之两个角色界别的代称,实际上在《哲匠录》中所力图搜寻并展示的是各个角色之间的广泛而普遍的沟通,而纵观《哲匠录》所蒐集的众多人物中,起到“沟通儒匠”作用的人物大致有如下的特征:一是凭借自身“博学多艺能”,因而能在工事中沟通协调各方,这类人物以李明仲为主要代表,可视为一个人的跨界沟通;二是其本人所具有的专长可以在不同角色之间形成沟通,这类人物多为画工(师),其中擅长界画者能起到在不同界别之间的沟通媒介作用。对于第一类人物,历代于李明仲以外罕见其人,如果要清晰地了解李氏如何在编纂《营造法式》的过程中做到“沟通儒匠”的,尚需精研该著作本身。不过,之所以能知晓李氏“博学多艺能”,有赖于对其生平的追寻,而关于其生平最重要的线索就是《哲匠录》中完整征引的、由程俱代傅冲益撰写的《宋故中散大夫知虢州军州管勾学事兼管内劝农史赐紫金鱼袋李公墓志铭》(以下简称《墓志铭》),其中详细列举了李明仲所擅长的才学与艺能,概括起来由如下几项:第一,博览群书,兴趣广泛,著作涵盖多个类型;第二,工书法;第三,善画。这三方面的能力是《营造法式》之所以在内容上能够实现“沟通儒匠”的重要基础,比如“总释”中对群书的稽考,以及“图样”为“固非善画者不能指导”等作为间接关联性的确立,这些或由朱氏纂辑《哲匠录》而收获的启示,将为揭示《营造法式》中的“沟通儒匠”成就提供重要线索。至于第二类人物,则多为画工(师),正如前面已经述及,朱氏在编纂《哲匠录》过程中对画工予以了高度的重视,如郭忠恕就是该书中为数不多的全文征引其本传的人物,郭忠恕凭借自身的界画专长可以与喻皓保持有效的沟通与互动。此外,刘文通等因其专长引起皇帝以及执掌营造大臣的重视进而获得委任,并可“下匠氏为准”,这些都说明说明界画着实可以作为沟通各角色人物的媒介。

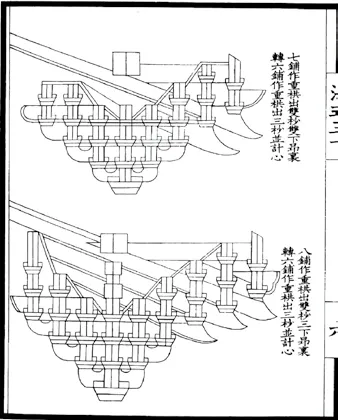

《哲匠录》所收录的画工中(师)有多位擅长界画,正如之前已经述及,他们有时也绘制“小样图”,这类 “小样图”可“下匠氏为准”,使之“从其法度”,所以应指的是如《营造法式》中的“正样”或“侧样”等具有指导施工作用的图样。这类图样与古代绘画著作中所称的屋木界画,如以建筑学的标准衡量,似应分属图与画两种类型,不过在朱氏笔下,两者均被称为界画。就此,朱氏曾以建筑学绘图方法评价近代木匠所绘图样及《营造法式》后世抄本绘图,认为前者“不大科学”,后者“嫌欠准确”,尽管如此,他仍将建筑学的立面图、剖面图等称为“近今界画”。另据单士元回忆,朱启钤“游历欧美,见外国一艺一术皆备图案,盖重《营造法式》为营国筑室不易之成规”,从中分明透露出朱氏对于中西绘图差距的认知,因此他格外推重《营造法式》在绘图上的成就,认为《营造法式》的成就之一即为“图样均有比例”,尽管此言不尽确切,但仍可从中感受到朱启钤对本土绘图方式加以改进的深切愿望。由此,通过朱氏本人及学社其他学者转述中对中西绘图用语的相互借用,笔者窃以为《哲匠录》着意收录画工(师),似乎寄托了朱氏寄望于从该角色的成就中探寻出中国古代与建筑学相近之特征,进而寄望于通过对传统界画的科学化改进以使本国营造学实现与域外融会贯通的进取意识。正基于此,不论是朱启钤还是学社其他骨干如梁思成等,都致力于将古代绘图加以修正或改进,在这方面的成果不仅有1925 年《营造法式》重刊时聘请匠师对原书图样的重绘,更有梁思成在1960 年代主持《营造法式》注释研究时运用建筑学方法对原书图样的改绘,这些都可视为是画工(师)的“沟通儒匠”能力所发挥出的“策励后生”之作用(图3、图4)。

图3: 1925年重刊《营造法式》大木作制度图样上之三(近代匠师绘制)

图4: 梁思成《营造法式注释》大木作制度图样七

五、结语:哲匠话语的后续影响与意义

随着《哲匠录》在《中国营造学社汇刊》各卷的陆续发表,由朱启钤所确立起的哲匠话语引发了怎样的后续影响?尽管就影响来说,因其处在持续的发展状态中,使得一时难下定论,但至少可以确定,哲匠这一话语及其所担负起的这项搜集发现由古及今之哲匠的工作时至今日仍在持续,比如20 世纪50 年代梁思成为《苏联大百科全书》撰写的专稿《中国建筑师》,就大致延续了“著事”“传艺”“显技”“立言”四者并重的视野。其后历经数十年,又有刘叙杰的《工官哲匠补遗录(明代)》,杨永生编写的《哲匠录》近代部分,赖德霖主编的《近代哲匠录:中国近代重要建筑师、建筑事务所名录》,以及张钦楠的《中国古代建筑师》等,这些研究或补充了当年未尽的史料,或拓展了哲匠的时间与地域维度,或重新审视了哲匠与建筑师的关系,可以说都在一定程度上受到了《哲匠录》的启发与影响。

《哲匠录》因“哲匠”这一话语的复兴而不再是单纯的史料汇编,其处处显露出或者隐含着创立者的本土文化自省意识并始终伴随着建筑学的认知视野,故而是一部立场确切、意指鲜明的著作。尽管《哲匠录》存在“著事”者中较多无实际作为者,“显技”者鲜见技术细节,“传艺”者画作多未传世,“立言”者未能尽数入选等囿于主观或者客观的缺憾之处,而且就其总体来说因与“实质之营造”尚有距离,并由此造成其长期未能引发较为广泛且深入的关注,但作为指向“沟通儒匠,浚发智巧”或者“汇通文化史”目标的一个“索引”,她的世界视野与本土坚守,对于受过西方建筑学教育又致力于中国本土营造学研究的学者来说,可真正起到厚植基壤、激发兴会的作用。而对本文所关注的这部著作的题名来说,“哲”与“匠”连言,明确地宣示了如下的深意:其一,在中国古代,所谓对工匠的轻视并非绝对的主流意识,尊重以及推崇工匠者同样不乏其例,不论是文学作品中的“哲匠”还是作为官名的“将作大匠”,都可视为是这种推崇的鲜明例证;其二,“匠”之意涵的演变源自于文化的内生动力,这一动力涵养并推助着中华文化与外来文化的沟通潜质,而这种潜质在朱启钤及其同事们的潜心钻研下被发掘出来,具体地说,从浩如烟海的古代语汇中撷取出“哲匠”这一指代对象宽泛的词汇作为全体入选人物的嘉称,不仅在本土文化氛围中实现了兼顾各方之意,而且在视域上可与外来之建筑学形成均势,这在近代新学、旧学“剪不清理还乱”的纠葛关系中留下了“守正创新”的鲜明印记,仅凭这一点,“哲匠”所承载的复兴意义就足以历久弥新,长传不灭。

注释

[谨以此文纪念朱启钤先生诞辰一百五十周年暨《哲匠录》问世九十周年!]

① 刊载于《中国营造学社汇刊》各卷期上的作者署名显示,参与《哲匠录》辑录、校补的学者有梁启雄、刘儒霖、刘敦桢等,具体篇目对应之作者,见表1。

② 参见2005年由中国建筑工业出版社出版的《哲匠录》(以下简称“建工版”),罗哲文在其所撰“序言”中回忆朱启钤对自己的亲笔嘱托:“《哲匠录》很重要,你要继续收集,继续整理发表”等相关回忆。

③ 例如张钦楠的著作《中国古代建筑师》,以及徐怡涛的《〈哲匠录〉的洞察与回响》一文等,就分别从不同的角度对《哲匠录》进行了研究。

④ 罗哲文在2005年“建工版”《哲匠录》“序言”中曾言及“见物不见人是一种遗憾”。

⑤ 朱启钤.哲匠录序·叙例[C]//中国营造学社汇刊.1932,3(1):123.

⑥ 例如王维的“谋猷归哲匠,词赋属文宗”,杜甫的“有材继骚雅,哲匠不比肩”,“学业醇儒富,辞华哲匠能”,以及刘禹锡的“洪炉思哲匠,大厦要群材”等诗句。

⑦ 朱启钤.致中华文化教育基金会函[M]//营造论:暨朱启钤纪念文选.天津:天津大学出版社,2009:103.

⑧ 关于建筑学引入中国的历史进程,在2010 年出版的徐苏斌的《中国现代建筑学的诞生》,以及2016 年出版的由赖德霖、伍江、徐苏斌主编的《中国近代建筑史》(五卷本)等著作中,均做过详尽的阐述。

⑨ 李士桥的著作《现代思想中的建筑》以及赖德霖的《经学、经世之学、新史学与营造学和建筑史学——现代中国建筑史学的形成再思》一文,都有过相关论述。

⑩ 朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):5.

⑪ 这些工程师包括库尔特·罗克格(Curt Rothkegel)、荷西(Harry Hussey)以及魏迪西、锡林等人。

⑫ 朱启钤.石印《营造法式》序[M]//营造论:暨朱启钤纪念文选.天津:天津大学出版社,2009:53.

⑬ 李士桥在《现代思想中的建筑》中指出,“朱启钤接触德国工程和建筑,目睹荷西的协和医院设计,由此产生的最重要结果是他开始致力于研究‘中国建筑’”。

⑭ 朱启钤.石印《营造法式》序[M]//营造论:暨朱启钤纪念文选.天津:天津大学出版社,2009:53.

⑮ 朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):3.

⑯ 参见沈理源的《西洋建筑史》“导言”:“建筑史实为人类文化演进之标志,故建筑与民族生活,实有密切之关系……”

⑰ 朱启钤.石印《营造法式》序[M]//营造论:暨朱启钤纪念文选.天津:天津大学出版社,2009:53.

⑱ 例如《中国营造学社开会演词》中所言“吾西邻之友,贻我以科学方法”,以及《中国营造学社缘起》中所言“编译古今东西营造论著及其轶闻,以科学之方法整理文字,汇通中西学说,藉增世人营造之智源”。

⑲ 刘致平. 忆“中国营造学社”[J].华中建筑,1993(4):67.

⑳ 关于《漆书》,仅出现于崔勇所编的朱启钤年谱,未出现于朱氏自撰年谱。而《演词》曾提及相关编纂:“近数年来,批阅群书,分类钞撮,其于营造有关之问题,若漆若丝若女红,若历代名工匠之事迹,略已纂辑成稿。”

㉑ 朱启钤在《存素堂丝绣录前言》中回忆到:“童时在外租家,见法书名画之表帙多为宋锦缂丝,爱其雅丽工致,眩然莫望。先慈傅太夫人擅女红,每于侍侧,时见缀缉宋锦片断,制为香囊佩帨或碎裁花样,作针黹之录谱,斗锦之智,穿纱之巧,如在心目……”

㉒ 朱启钤关注“髹饰”这一艺术门类的原因,笔者尚未找到确切的佐证,不过以其对各类古籍的熟稔程度来说,不出意外的话,他应会注意到《古今图书集成》“考工典”的目录分类中有“漆工部”。

㉓ 关于发现《营造法式》的年份,《演词》记载为“民国7年”(1918年),不过朱启钤先生自撰年谱记载则表明,其任和谈代表是在民国8年(1919年),目前学术界研究多取后者,例如梁思成先生在《〈营造法式〉注释序》中就明确朱启钤发现《营造法式》的年份是1919年。

㉔ 朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):2.

㉕ 中国营造学社.社事纪要[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(2):4.

㉖ 朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):5.

㉗在“叙例”中所提及的工艺类别与实际刊载时存在差异,其中髹饰和女红已分别独立成书,而实际刊载者,如表1所示,包括营造、叠山、攻守具以及造像,其他见诸“叙例”的类别,如锻造、陶瓷、雕塑、攻玉石、攻木、刻竹、细书画异画等,则未发表。

㉘“附识”还提到在“营建类”之外似有另设“河海工”以专类之必要,“惟中途变例,有所未便”,故而将其暂时列入“营建类”之中。另,本文所统计的“营造”篇目下各类哲匠的人数之和多于249 位,因有些人物具有多方面的才能,所以各类人物相加之和超过总收录人数,这遵循了“叙例”所确立的“其奄有众长者则连类互现”的原则。

㉙朱启钤.《哲匠录》“叙例”[C]//中国营造学社汇刊,1932,3(1):123.

㉚关于喻皓其人其事,夏鼐先生在《梦溪笔谈中的喻皓木经》一文中曾经根据不同文献记载中姓名用字的不同,推断喻氏在民间口碑中已成为神话式的巧匠,《木经》可能是一部无名氏的著作,民间传说把它归到了喻皓的名下而已。

㉛关于这位是否姓杨名潜,笔者窃以为,《梓人传》中所言“潜其名”意为隐其名字而非其名为潜。

㉜(宋)刘道醇.圣朝名画评(卷三)[M]//四库全书·子部·艺术类·书画之属.

㉝本表未列入“附识”中提及的几位供奉于清代画院的外国传教士。

㉞《哲匠录》将燕用列入金代。

㉟笔者对“裒钱而”作为人名持有疑惑,通读元代纳新《河朔访古记》中的相关记载,原意似为金代明昌年间赵县人聚集钱款而建造,并非指人物姓名。

㊱ 《哲匠录》还收录了清代在治水方面有所建树的“著事”者,其中也有因撰写河渠方面的著作而起到了“立言”的作用,在此一并将其列入表4。

㊲这些观点包括“历代文人用语,往往词藻与实质不分”,“非训诂之儒,徒婺架空之论者”,以及“清儒名物考据之学,迈越前古,顾炎武、任启运、江永、戴震、张惠言、焦循、阮沅、洪颐煊、黄以周、王国维诸人于古代宫室制度各有考证,虽悬解尚多,未能定谳,然惠我致力于营建学者,抑亦多矣”,等等。

㊳刘宗汉. 试述朱桂辛先生从事中国古代建筑研究的动因[J].古建园林技术,1999(4):17.

㊴朱启钤.《哲匠录》“附识”[C]//中国营造学社汇刊,1933,4(1):115.

㊴焦洋.“营造”:从古代本土到近现代建筑学视野下的观念演变[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2020:122-123.

㊶朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):3.

㊷本表所列的“立言”者包括在“附识”中提及的10 位清代儒家学者以及4位著有河渠类著作的清代官员。朱启钤在“附识”还注明了在全书编竣后将后者单独归为“河海工”类的计划。

㊸朱启钤.朱启钤自撰年谱[M]//营造论:暨朱启钤纪念文选.天津:天津大学出版社,2009:140.

㊹实际上,早在笔者尝试对《哲匠录》在“计划”中的地位进行归类之前或约略同时,当代学者如陈薇、赖德霖等就已经在各自相关研究中对《哲匠录》做过归类,值得注意的是,这些研究也是形成了彼此不尽相同的归类方式,如归为“营造文献”(《〈中国营造学社汇刊〉的学术轨迹与图景》) 或“经史考证”(《经学、经世之学、新史学与营造学和建筑史学——现代中国建筑史学的形成再思》),而这愈发凸显出对于《哲匠录》地位之认知的丰富与包容性。

㊺朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):6.㊻朱启钤.《哲匠录》“叙例”[C]//中国营造学社汇刊,1932,3(1):124.㊼朱启钤.中国营造学社开会演词[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):6.㊽《李明仲八百二十周忌之纪念》一文被收入《营造论:暨朱启钤纪念文选》的文选部分,不过关于该文的作者,在崔勇的《中国营造学社研究》一书中,也曾标为瞿兑之。㊾朱启钤.李明仲八百二十周忌之纪念[C]//中国营造学社汇刊,1930,1(1):2-5.㊿关于“重士轻工”或“贵儒贱匠”等意识的成因,或许与士大夫阶层普遍的对于土木之功的贬斥态度有关,就此梁思成《中国建筑史》在归纳中国建筑的特征时曾有过专门论述,“古代统治阶级崇向俭德,而其建置,皆征发民役经营,故以建筑为劳民害农之事”。而对于工匠的才能与品德,历代如唐柳宗元《梓人传》,南宋榭逸夫《匠者周艺多传》以及南宋林希逸《考工记解》中,则多有褒扬。因此,轻视、排抵以至于讳言多针对的是土木之功这类事项本身而非针对工匠这类人物。至于导致“士”与“工”两界关系的隔阂,朱氏还曾提出过“良有学力不同,遂滋隔阂”这样的缘由。

——《外国语学社研究》