高等教育的帕累托优化与区域均衡发展

王婧妍 ,赵群 ,冒荣

(1.南京信息工程大学a.管理工程学院;b.环境与健康研究院 南京 210044;2.南京大学 教育研究院 南京 210093)

党的十九大报告提出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”我国社会发展的不平衡和不充分也反映在高等教育发展的区域差异上,包括高等教育资源配置上的区域差异、高等教育入学机会的区域差异、高校毕业生就业流向的区域差异等。近年来,由于对公平的诉求,这些方面的区域差异常常是社会议论的热点问题,因而在高等教育的高质量发展中,需要针对这种区域差异,努力寻求促进区域均衡发展的途径。

这里当然会涉及如何认识高等教育大众化乃至普及化的进程对这些区域差异的影响问题。近年来,就人们的直觉而言,总感到这些差异似乎越来越大,例如,就高等教育资源配置而言,“双一流”建设高校中的36所A 类一流大学就有23 所分布在东部,而中、西部分别只有6所和7所。就高校毕业生就业流向而言,从这些年高校发布的毕业生就业质量报告来看,东部高校毕业生绝大部分仍在东部自不必言,许多中、西部高校也都是大比例的“孔雀东南飞”。

但如果全面来看,高等教育大众化乃至普及化的推进,在高等教育资源配置和高等教育入学机会供应上终究是一种帕累托优化。因为它大幅度增进了高等教育资源配置和高等教育入学机会,却并未减少任何区域的高等教育资源配置和高等教育入学机会。从高校毕业生就业流向看,总有相当一部分高校毕业生会选择流向就读高校所在区域;而且由于高等教育大众化推高地方各行各业对大学毕业生的需求和高等教育多层次的发展,尽管有“人往高处走”和“孔雀东南飞”,但更多的还是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。因而大学生就业流向在区域分布上也仍是一种帕累托优化。

这种帕累托优化究竟对高等教育发展的区域差异有何影响? 本研究利用第七次全国人口普查提供的最新人口数据,选择基于人口数的普通高等学校的区域分布情况和具有大学文化程度人口的区域分布情况这两方面的指标考察这一问题,因为前者反映了高等教育基础资源配置的区域差异,后者则在一定程度上反映了高等教育入学机会和高校毕业生就业流向的区域差异。

一、普通高校基于人口数的省际分布差异与均等度

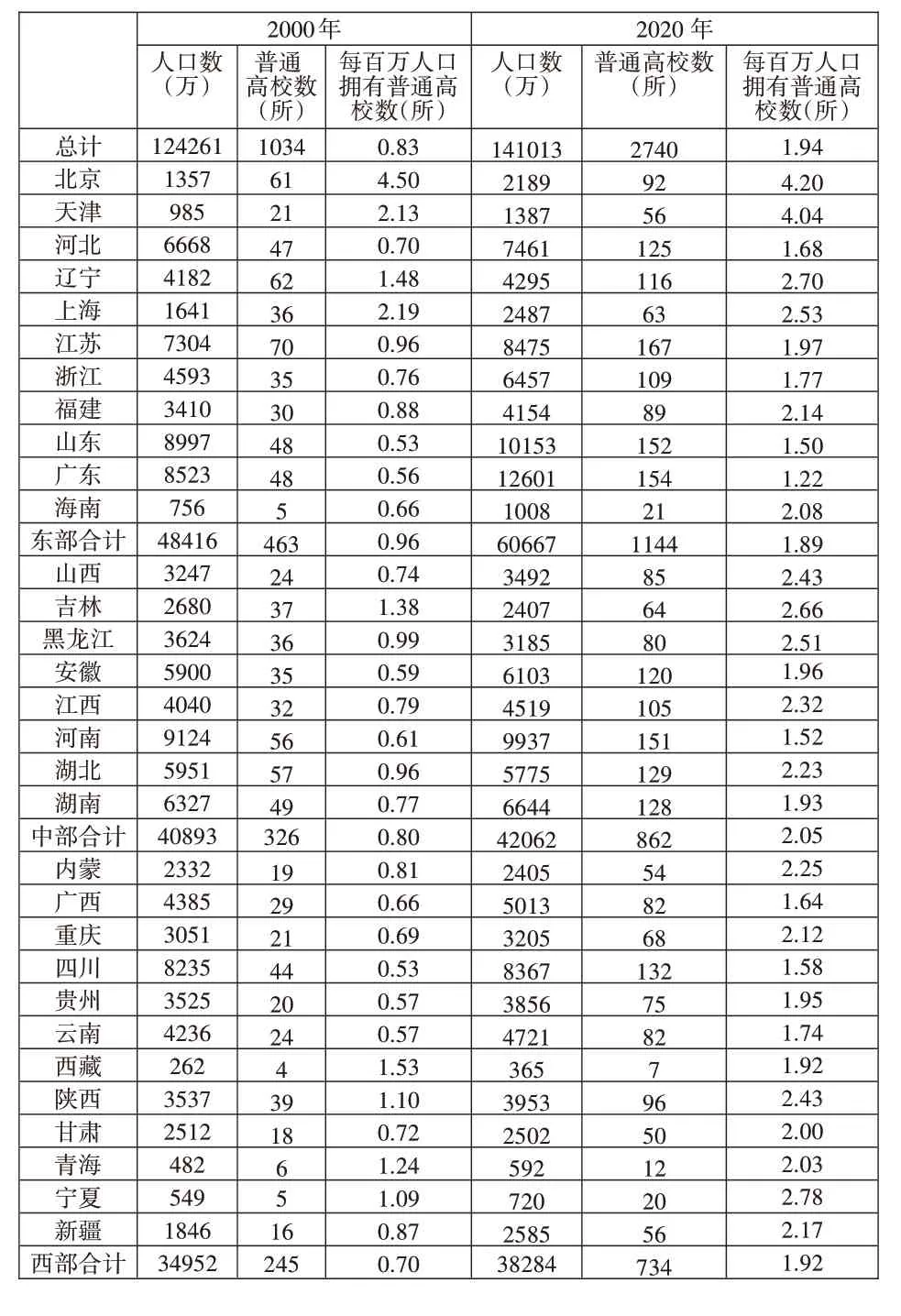

先考察一下我国普通高等学校2000 年和2020 年基于人口数的省际分布情况。

从表1 可以看出,2000年每百万人口拥有普通高校数,北京为4.50 所,而山东仅为0.53 所,山东不及北京的12%,也仅为辽宁的36%;31 个省市自治区中仅有14 个不低于平均值。而2020年每百万人口拥有普通高校数,北京为4.20 所,最低的广东为1.22 所,广东为北京的29%,是辽宁的45%;21 个省市自治区即近2/3不低于平均值。如果分成东、中、西部考察,2000年每百万人拥有普通高校数,东部为0.96所,中部为0.80所,西部为0.70 所;2020年东部为1.89 所,中部为2.05 所,西部为1.92 所。由此可见,经过高等教育大众化的进程,全国普通高校基于人口数的省际分布差距是有所缩小的。

表1 2000 年和2020 年我国普通高校省际分布情况

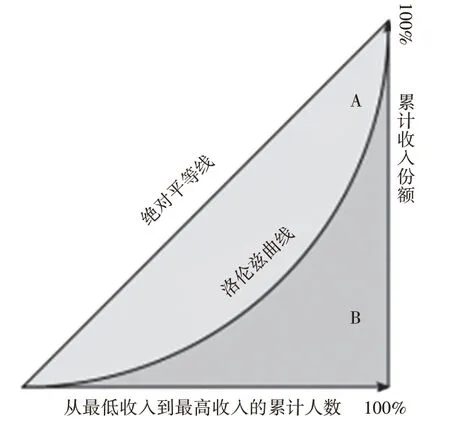

为了便于从总体上反映高等教育发展区域差异的变化情况,借鉴经济学中反映收入平等程度的基尼系数概念,可以引入基于人口数的高校区域分布均等度这一指标。

基尼系数与洛仑兹曲线相联系。洛仑兹曲线即按照一定区域中人们的收入从低到高排序,以累计人数所占比例为横坐标,累计收入所占比例为纵坐标在平面坐标系中所获得的反映该区域收入均等程度的曲线。在图1中,洛仑兹曲线(即实际收入分配曲线)与收入分配绝对平等曲线之间的面积为A,实际收入分配曲线右下方的面积为B。基尼系数J=A/(A+B)表示收入的不平等程度,如果A=0,则J=0,收入分配完全平等;如果B=0,则J=1,收入分配绝对不平等。这里A+B=1/2,所以J=2A=2(1/2-B)=1-2B。由于J表示不平等程度,其值为0~1,所以反过来,可以P=1-J=1-(1-2B)=2B表示均等程度。

图1 区域收入均等程度曲线

借用基尼系数法,可以计算出全国高校基于人口数的省际分布均等度,即以全国各省、市、自治区每百万人口所占高校数从低到高排序,并以每省市(直辖自治区)的人口为一组,而后对31组人口,以累计人口数在全国所占比例为横坐标、累计拥有高校数所占比例为纵坐标,在平面坐标系中得到31个点,加上坐标原点,平滑连结后便得到高校分布的洛仑兹曲线;然后便可采用梯形积分法计算洛仑兹曲线下方B的面积,而后便可得到均等度P值。

根据第五次和第七次全国人口普查有关数据和教育部网站有关普通高校情况数据,可计算出2000年和2020 年我国普通高校基于人口数的省际分布均等度分别为0.78和0.86。由此可见,20年来我国高校基于人口数的省际分布均等度是有明显提升的。

问题在于我国高等学校是多层次的,中西部每百万人口拥有高校数的上升和基于人口数的普通高校省际分布均等度的提高,重要的因素在于中西部有更大比例的新增高校,如2020 年与2000年相比,东、中、西部新增高校数分别是原来的1.47 倍、1.64倍和2.0倍;而人口数增幅则相反,分别为25.30%、2.86%和9.53%,东部远高于中、西部。但新增高校中高职院校占有很大比重,办学规模一般也小于原有高校,因而如果计算基于人口数的本科院校或高校在校学生数的省际分布均等度,所得结果都会明显低于基于人口数的普通高校的省际分布均等度。

二、省域内普通高校基于人口数的市际分布均等度与省会城市的高等教育首位度

虽然从全国来看,我国普通高校基于人口数的省际分布较为均衡。但在省域范围中,普通高校基于人口数的市际分布情况却是另一种局面。这里以江苏、湖北和陕西三省为例予以考察,主要原因是这三省分别是我国东、中、西部高等教育办学实力最强的省份,三省的省会城市南京、武汉和西安又都是我国高等教育的重镇,因而其相互间有一定可比性。

根据三省第七次全国人口普查数据,以及教育部网站上公布的2020年全国高校名单,可以得到三省各市2020 年每百万人口拥有的普通高校数。其中,作为省会城市的南京、武汉、西安的百万人口拥有普通高校数分别为5.63、6.73 和4.86,均高于北京、天津、上海的4.2、4.04和2.53;三省中,江苏每百万人口拥有普通高校数最低的宿迁市仅为0.6,只稍高于南京的1/10;湖北的随州市为0.45,只及武汉的1/15;陕西的渭南为0.64,稍高于西安的1/8。每百万人口拥有普通高校数不低于全省平均值的城市,江苏13市中有4市不到1/3,陕西10 市仅有2市,湖北16市中仅有武汉。不难看出,省域内普通高校市际分布的集中程度远甚于全国范围内普通高校省际分布的集中程度。

按照前面同样的方法,可以计算出江苏、湖北和陕西三省2020 年普通高校基于人口数的市际分布均等度分别为0.69、0.51和0.61。江苏的均等度最高,但仍明显低于全国普通高校省际分布的均等水平。

如果考察普通高校在校学生数基于人口数的市际分布情况,均等度还更低一些,如2020 年江苏省普通高校在校生基于人口数的市际分布均等度为0.60,低于上面的0.69。

普通高校省域内的市际分布均等度低于全国的省际分布均等度,与我国传统的高等教育两级管理体制下省域内高等教育资源多集中在省会城市有关,也与不少省份这些年来一直强调省会城市的“首位度”有关。

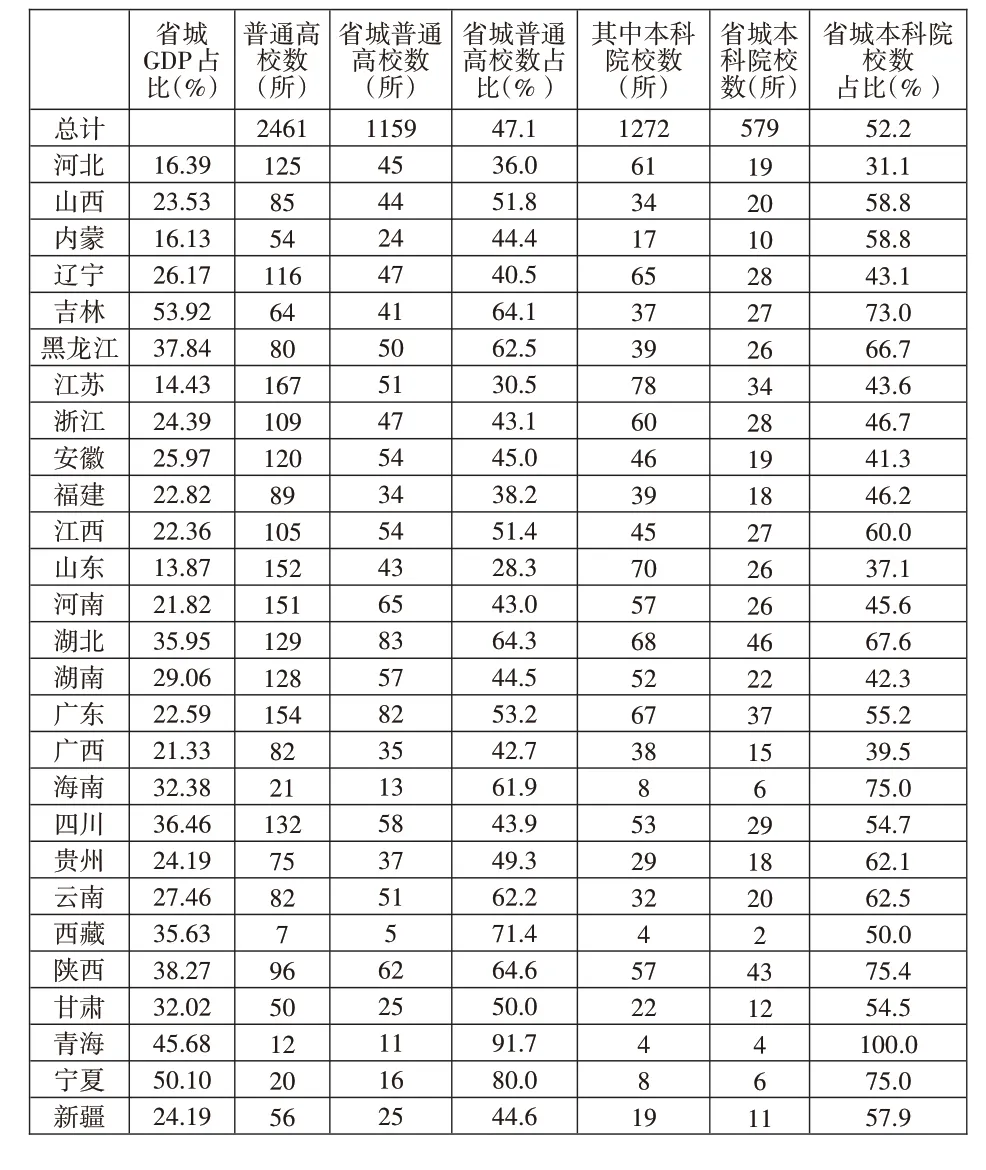

所谓“首位度”,通常指某一指标值在某一区域中占据首位的城市在该区域这一指标的总量中所占比重。近年来人们所言的“首位度”多指经济首位度,即某一省会城市的经济量在该省经济总量中所占比重,一般认为省会城市的经济首位度如果超过30%,就反映了该省经济上较高的集中程度。如果参照这种“首位度”,定义省会城市拥有高校占该省高校总数的比例为其“高等教育首位度”,依据各省2020 年统计年鉴有关数据,可以看到,许多省会城市在高等教育上的集中程度一般要远高于其经济上的集中程度(见表2)。

表2 2020 年全国27 省(自治区)省会城市的GDP和高校分布状况

从表2中可以看到,全国除去直辖市的27个省(自治区)中,省会城市GDP 占比30%以上的有10个,占比在50%以上的有2个,而省会城市普通本专科高校数占比50%及以上的有13个,本科院校数占比50%及以上的则有17 个。

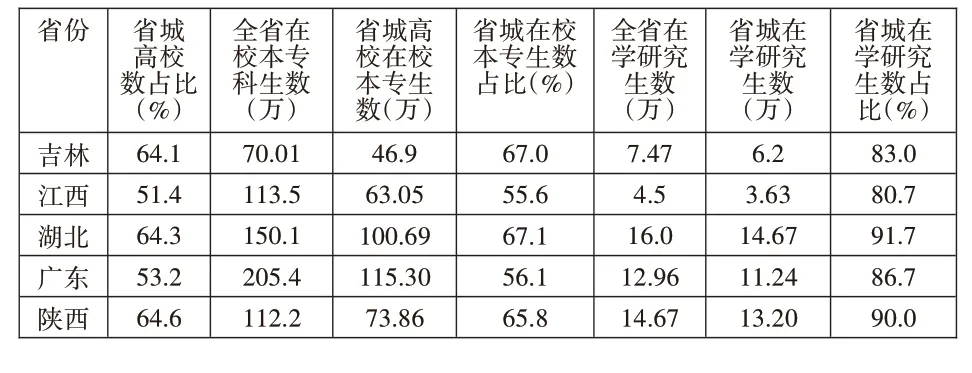

由于省会城市高校相比省内其他城市高校,通常多是办学历史较长和规模较大的高校,因而省城高校在校学生数的集中程度还会高于省城高校的集中程度,省城高校在校研究生数集中度则更高,以吉林、江西、湖北、广东、陕西5省为例见表3。

表3 2020 年若干省份的高校数、在校本专科生数和研究生数分布情况

但总体来看,由于高等教育规模的快速扩张,随着高等教育大众化进程,省会城市以外其他城市中高等学校不断新建,多数省会城市高等教育的首位度比起20 年前有所降低。从全国来看,2020年与2000年相比,全国除直辖市外的27 个省(自治区)省会城市在省域内拥有普通高校的平均占比由48.4%下降为47.1%;拥有本科院校平均占比则从57.7%下降为52.2%。这种省域内高校分布集中度的下降实际上也反映了其均等度一定程度的提升。

三、大学文化程度人口基于人口数的省际分布差异和均等度

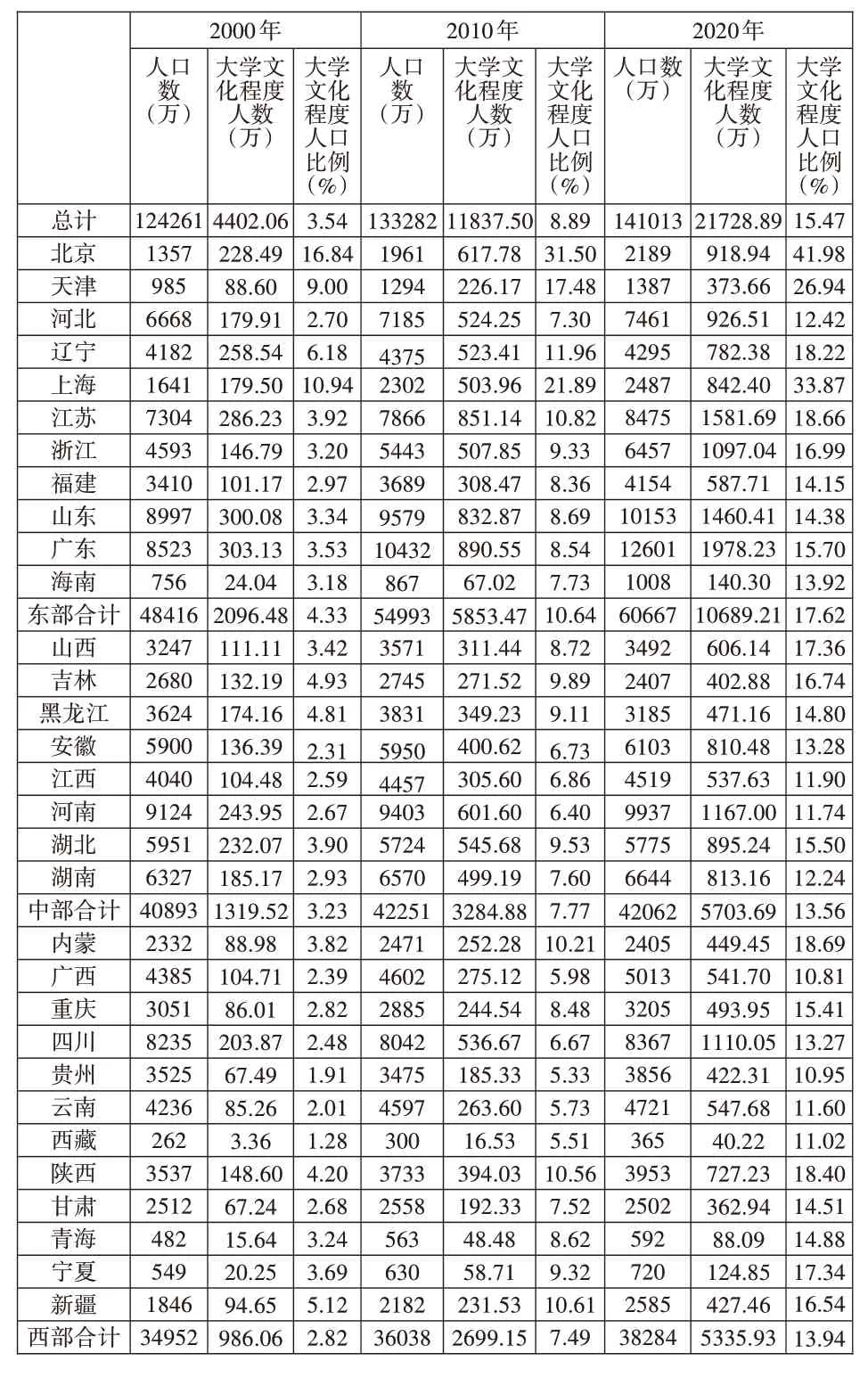

根据第五、六、七次全国人口普查中受教育情况的数据,可以计算出2000年、2010年和2020年各省市自治区大学文化程度人口比例(见表4)。

表4 2000年、2010年、2020年各省(直辖市、自治区)大学文化程度人口比例

从表4 中可以看到,以大学文化程度人口比例最高的北京与最低的贵州相比,2000年,北京为16.84%,贵州仅为1.91%,只及北京的11.47%;2010 年,北京为31.5%,贵州为5.33%,为北京的16.92%;2020 年,北京为41.98%,贵州为10.95%,相当于北京的26.08%。高于全国平均值的省(直辖市、自治区)2000年、2010年、2020年分别为12个、13个、14个。如果以东、中、西部相比较,2000 年三者的比例为4.33%、3.23%和2.83%,即为1.53∶1.14∶1;2010年三者比例为9.11%、7.77%、7.49%,即为1.22∶1.04∶1;而2020 年三者比例为17.62%、13.56%、13.94%,即为1.26∶0.97∶1。可以看到,经过高等教育大众化的历程,省际之间大学文化程度人口比例的差距是有所缩小的,但以东、中、西部相比较,2010年的相互差距比10 年前有所缩小,但2020 年的差距却比2010年稍有增加,这很大程度是由于大学毕业生更多流向东部,特别是中部地区因为更接近东部,流向东部的大学毕业生比例会高于西部,加上国家鼓励大学毕业生去西部的有关政策的影响,以致2020年中部地区大学文化程度人口比例反而低于西部。

按照基尼系数法,可以计算出2000年、2010年、2020 年全国大学文化程度人口基于人口数的省际分布均等度分别为0.76、0.83和0.86,可以看出,基于人口数的大学文化程度人口的省际分布均等度是不断提高的,这也同样反映了省际之间大学文化程度人口比例差距的缩小。

突出的问题是,人口和大学毕业生有向东部地区聚集的趋势。根据表4 中有关数据可以算出,2020 年与2000年人口数相比,东部地区增长比例为25.30%,其中增长比例高于40%的省市有北京(61.31%)、上海(51.55%)、广东(47.85%)、天津(40.81%)和浙江(40.58%);中部地区增长比例仅为2.86%,其中呈负增长的有吉林(-10.19%)、黑龙江(-12.11%)、湖北(-3.60%);西部地区增长比例为9.53%,其中增长比例在30%以上的有新疆(40.03%)、西藏(39.31%)和宁夏(31.15%),但人口最多的四川的增长比例仅为1.6%。由于人口增长比例的差异,从表5可以看出,东中西部人口2020 年和2000年在全国人口所占比例增减不一,东部提高了约4个百分点,中部减少了约3 个百分点,西部减少了约1个百分点。

表5 2000年、2010年、2020年我国东、中、西部人口及其大学文化程度人口比例

为了便于比较大学毕业生流向的区域差异,这里设定一定时段上某一区域大学文化程度人口的相对增长率K=该区域该时段大学文化程度人口增量/该区域该时段终点人口数,可以计算出各省市自治区大学文化程度人口在2010-2020年间的相对增长率,其值在0.20以上的只有北京(0.32)、上海(0.27)、天津(0.21),接下来相对增长率在0.13以上有江苏(0.15)、内蒙(0.15)、浙江(0.15)、陕西(0.15)、宁夏(0.15)、山西(0.14)、广东(0.13),最低的吉林仅为0.07。东、中、西部则分别为0.14、0.10和0.11。

四、省域内大学文化程度人口基于人口数的市际分布差异和均等度

前面提到,全国大学文化程度人口基于人口数的省际分布均等度从2000年到2020年是有所提高的,2020 年已达0.86。如果进一步考察省域内基于人口数的大学文化程度人口的市际分布均等度,可以看到,与前面普通高校的区域分布情况相似,省域内的市际分布均等度一般也低于全国省际分布均等度。

这里仍以江苏、湖北和陕西三省为例予以考察。根据最近发布的第七次人口普查有关数据,可计算出这三省基于人口数的大学文化程度人口的市际分布均等度分别是0.80、0.70和0.73。还可以看到,三省的省会城市南京、武汉和西安的大学文化程度人口所占比例分别为35.23%、33.87%和31.00%,与上海大学文化程度人口比例(33.87%)可以说处于同一水平线。但省域内其他各市大学文化程度人口所占比例与省会城市则有较大差距,江苏苏南5市大学文化程度人口比例都高于全省平均水平,而苏中苏北8 市则都低于全省平均水平,其中大学文化程度人口比例最低的盐城(10.69%)仅为南京的30.34%;而湖北、陕西两省省域内除省会城市外的其他城市大学文化程度人口比例均低于全省平均水平。天门市为6.52%,不及武汉的五分之一,陕西省最低的商洛市为8.91%,也仅为西安的28.74%。而在省域内的不少城市中,城区与郊县的差异也相当大,如江苏盐城城区的亭湖区大学文化程度人口比例达到20.09%,而该市响水县仅6.11%。

这种现象无疑与这么多年来大学毕业生的就业去向有关。省会城市作为省域内的政治、经济、文化中心,相应地也有着更多的就业机会和更好的就业待遇,因而对于大学毕业生来说,通常都具有更强的吸引力。而省域内其他城市以及同一城市的不同区域,也会由于经济发达程度的差异形成对大学毕业生不同的吸引力。

五、有待解决的两个问题

通过以上考察,可以看到两个突出的问题。

问题一:从全国来看,普通高校和大学文化程度人口基于人口数的省际分布的均等度都是有所提高的,即一般高等教育资源配置的区域差异在一定程度是有所弱化或减小的,但优质高等教育资源配置的区域差异却愈加突出。

例如,采取前述同样的方法,可以计算出2020 年全国A 类一流高校建设数基于人口数的省际分布均等度仅有0.37;而2020年全国一流学科建设数基于人口数的省际分布均等度则低至0.31,这比全国普通高校数基于人口数的省际分布均等度0.86要低得多,尤其是一流学科建设数的分布,全国有465 个,北京市有162 个,相当于占人口数比例由低到高排序的前26 个省的总数。而排序在后的湖北、江苏、天津、上海、北京等5省市总人口占全国的14.4%,约1/7,而一流学科建设数则占全国的65.2%,近2/3。如果分东、中、西部考察,三者所占比例分别为71.2%、17.8%和11.0%。

导致这种情况的原因之一在于帕累托优化中的路径选择。高等教育的规模扩张虽然总体上是一种帕累托优化,但作为利益增量分配的帕累托优化,却大体可以有三种不同类型的路径选择:一种是均等型的,即在利益相关者中平均分配;一种是补偿型的,即让原来获利较少者得到更多增益;还有一种则是竞争型的,即通过利益相关者的竞争决定获益多少,这时获益更多的通常总是原来处于优势地位的强者[1]。

这些年来,在高等教育资源配置中,我们一直强调强化竞争机制,择优支持,有关增量的分配通常总是采取项目竞争的方式,因此这种优化路径多是竞争型路径。而这种竞争型优化路径的惯性采用,不能不带来资源配置在某些方面的一种马太效应,即强者的获得比例越来越高,弱者的获得比例越来越少。这也必然给社会心理带来一种获得感的失衡,如果人们的增益感取决于获得的增益与原有收益的比值,不难证明,这种竞争型优化路径是获得感总和较小的一种路径,证明如下:如果一个群体中有两个成员,原来的利益分别是A、B,A 大于B,当增益为2C 时,如果平均分配,A和B获得感的总和为C/A +C/B=C(A+B)/AB;如果采取竞争型优化路径,A 的获益为2AC/(A+B),获得感为[2AC/(A+B)]/A=2C/(A+B),B 的获益为2BC/(A+B),获得感为[2BC/(A+B)]/B=2C/(A+B),A 和B获得感总和为4C/(A+B)。比较C(A+B)/AB 和4C/(A+B),实际上只要比较(A+B)2和4AB,因为A>B,所以(A—B)2>0,A2-2AB+B2>0,A2+B2>2AB,A2+2AB+B2>4AB,(A+B)2>4AB,两边同除以AB(A+B)和同乘以C,在C大于0时,即有C(A+B)/AB>4C/(A+B)。

同样,也不难证明,采取补偿型优化路径,群体的获得感总和会是较大的一种路径,证明如下:如果采取补偿型优化,A 的增益为2BC/(A+B),获得感为[2BC/(A+B)]/A=2BC/A(A+B),B 的增益为2AC/(A+B),获得感为[2AC/(A+B)]/B=2AC/B(A+B),A 和B获得感总和为2(A2+B2)C/AB(A+B)。比较2(A2+B2)C/AB(A+B)和C(A+B)/AB,实际上只要比较2(A2+B2)/(A+B)和(A+B),因为A2+B2>2AB,所以2(A2+B2)>A2+B2+2AB=(A+B)2,两边同除以AB(A+B)和同乘以C,在C 大于0时,即有2(A2+B2)C/AB(A+B)2>C(A+B)/AB。而且人们对自身利益增损的评估,往往并非完全根据自身数量的增减,还会考虑某种相对比例,即通过与周围人们的比较来衡量。这种竞争型路径的帕累托优化因为导致强者和弱者在获得比例上的悬殊差异,往往会使弱者在与强者所获比例的比较中产生一种相对剥夺感:“饼做大了,但分到的却是更小的一角”;这种相对剥夺感的感受,会完全冲销帕累托优化给其带来的增益而使其陷于严重的心理冲突。正由于此,从增加群体的获得感考虑,在高等教育资源配置中需要改变过于侧重竞争型路径的思路,转向注意普惠性的均等型路径和关注弱者的补偿型路径。

问题二:省域内普通高校和大学文化程度人口基于人口数的市际分布均等度明显低于全国范围内的省际分布均等度。这一问题换一角度来看,实际上反映了普通高校的分布和大学毕业生工作去向还过多地集中在大城市和忽视了中小城市。省域内基于人口数的市际高校分布均等度相对较低和省会城市的高等教育首位度较高的原因,如果从经济学或知识管理的角度来考察,来自于知识产业在空间上集中产生的聚集性效应。这种知识传播和生产活动在一定程度的集中,有利于相关资源的合理配置和有关生产要素作用的充分发挥,可以形成一定的规模效应;同时,也有利于资源的共享和有关生产要素的流动,有利于加快知识的传播和交流。但超过一定的程度,同样会导致外在不经济,因为随着生产规模的日益扩张,相应空间中的某些固有资源特别是土地资源必然日益紧缺,以致竞争不断加剧,成本上升而收益下降。近年来,一些高校在规模扩张中搞异地办学以解决办学用地问题,一定程度上也是源于这样的压力。

随着高等教育进入普及化时代,在一定区域内高校在其中心城市的过于集中,实际上也会在一定程度上影响高校在人才培养和科技、文化等方面有关功能的充分发挥。随着高等教育普及化时代的到来,高等学校的人才培养需要考虑“市场细分”[2],有些高校或专业培养的人才面向的是全国性甚至全球性的人才市场,有的高校或专业培养的人才主要是面向地方的某些人才市场的。高等学校过于集中在中心城市,往往会使高等学校的人才培养在总体上过多地盯着中心城市的人才市场需求而忽略其他区域的人才市场需求。同时,高等学校为地方经济建设和社会发展服务的覆盖面也会受到一定限制。有的高校在高校云集、名校众多的城市,在当地的科技工作和社会服务上也许很难崭露头角,但一旦转移到一座本来缺少高等学校的城市,却可能在科技工作和社会服务上有一番作为。因而要提高高等教育的办学效益和促进高等教育的区域均衡发展,在高等教育发展中需要更多地注重其辐射或扩散效应。近年来,一些独立学院通过与地方合作等途径迁出省会城市到省内其他城市办学,实际上也反映了高等教育发展中的这种辐射效应。

值得注意的是,高等教育发展要充分发挥出这种辐射效应,关键还在于如何增强中小城市尤其是县域经济对大学毕业生的吸引力。据第七次全国人口普查数据,全国百强县(包括县级市)中占据前4 位的江苏省的昆山、江阴、张家港和常熟,2020年大学文化程度人口所占比例分别为22.12%、16.87%、18.57%和17.23%,虽高于全国平均水平(15.47%),但除昆山外,都还低于全省平均水平(18.66%);而江苏县域经济排名居后的灌南县,2020年大学文化程度人口所占比例仅为6.02%(据相关市县第七次全国人口普查数据)。这说明在增强中小城市尤其是县域经济对大学毕业生的吸引力上,既存在很大的拓展空间,又还有较长的路要走。