压力对大学生手机成瘾的影响:正念和生活满意度的链式中介作用

吴正慧 ,赵占锋 ,程族桁,张界平

(1.北部湾大学 大学生心理健康教育中心,广西 钦州 535011;2.贵州工程应用技术学院 师范学院,贵州 毕节 551700;3.桂林航天工业学院 马克思主义学院,广西 桂林 541004;4.广西师范大学 马克思主义学院,广西 桂林 541001)

一、问题提出

智能手机已经深度融入现代人日常生活的方方面面,亦成为大学生获取资讯、购物娱乐、沟通交流的首要途径。但是智能手机使用是一把双刃剑,它在给大学生带来极大便利的同时,也蕴藏着诸多潜在风险,如手机成瘾。手机成瘾是指无法控制,不顾后果的过度使用手机,最终导致个体日常生活受到影响,并且在个体试图控制手机使用时会出现明显的戒断症状[1],在大学生群体中具有较高的检出率(13.3%-36.1%)[2]。大量研究表明,手机成瘾可能会对大学生的心理健康、睡眠质量、人际关系和学业成绩等产生严重的消极影响[3-4]。手机成瘾已成为社会各界广泛关注的热点问题。

压力是持续困扰大学生的一个主要问题[5],也是手机成瘾的主要风险因素之一[6],被看作是手机成瘾的一个强有力的预测因子[7]。根据一般压力理论(general strain theory),问题行为主要是由各种压力引起的负面体验造成的[8]。个体感受到的压力越大,越可能出现手机成瘾[9]。当前我国社会竞争异常激烈,大学生面临着各种各样的压力(如学习压力、就业压力、人际关系压力等),具有较高的手机成瘾风险。另外,应激理论认为,应激是一个包括应激源、中介因素、应激反应等多个因素共同作用的过程[10]。由此可推测,在压力(应激源)与手机成瘾(应激反应)之间可能存在中介变量。尽管压力与大学生手机成瘾的关联已经得到大量证实,但以往研究主要关注两者的直接关系[7],对其间作用机制的探讨相对较少。本研究拟探讨压力对大学生手机成瘾的影响及其内在机制,为制定有效的预防和干预措施提供依据。

正念、生活满意度作为积极心理学的重要概念,一直受到研究者的关注。正念是指有目的地以开放、接纳、不评判等方式去关注此时此刻的经验而产生的意识[11],是一种对注意的自我控制[12]。压力对个体正念的发展有显著的影响,有研究发现,压力与个体的正念水平呈显著负相关[6,13],经历高压力性生活事件的个体,其正念水平较低[14]。此外,亦有研究发现正念与手机成瘾之间存在负相关关系,并且正念是其他因素影响手机成瘾的重要中介变量[15]。压力可能将个体的关注点带到对过去或将来的持续担忧中[16],从而降低个体的正念水平,使个体更倾向于采取回避的应对方式,不愿接纳,而试图改变当前的状态[17],倾向于通过手机网络等途径寻求满足和改变,增加手机成瘾风险。基于上述分析,本研究假设正念在压力与大学生手机成瘾之间起中介作用。

生活满意度是个体根据自身设定的标准对其生活质量做出的主观评估,是主观幸福感中的认知成分[18]。作为一种重要的环境因素,压力可以显著预测生活满意度[19]。通常而言,个体面临的压力越大,越难处理伴随压力而来的种种问题,并可能导致其生活满意度水平降低[20]。此外,有研究表明,生活满意度与手机成瘾之间呈现显著负相关关系[21]。根据“失补偿”假说[22],在大学生心理发展过程中,若其基本心理需求受到干扰和阻碍而得不到满足(外在表现为生活满意度降低),易出现“病理性补偿”,即可能通过过度使用手机的方式来补偿现实中的缺憾,满足其基本心理需求,这极易发展为手机成瘾。基于上述分析,本研究假设生活满意度在压力与大学生手机成瘾之间起中介作用。

此外,有研究发现,正念与生活满意度之间存在显著的正相关关系,正念水平较高的个体,其生活满意度水平也较高[23]。有关正念训练的研究表明,通过正念训练,在提升个体正念水平的同时,也促进了生活满意度水平的提升[24]。因此,大学生活中的多重压力可能对大学生正念水平产生消极的影响,从而导致其生活满意度降低,最终导致大学生有较高的手机成瘾风险。基于上述分析,本研究假设正念和生活满意度在压力和手机成瘾之间起链式中介作用。

二、对象与方法

(一)研究对象

采取整群抽样法,在广西、贵州、河南的3所本科高校选取750名大学生(M= 20.23岁,SD= 1.37)进行调查。回收有效问卷686份,有效率为91.47%。其中,男生273人(39.8%),女生413人(60.2%);大一183人(26.7%),大二223人(32.5%),大三222人(32.4%),大四58人(8.4%);文科427人(62.2%),理工科259人(37.8%)。

(二)研究工具

1.大学生压力量表

采用李虹和梅锦荣[25]编制的大学生压力量表,测量大学生对压力源的反应。该量表包含学习烦扰(10个项目)、个人烦扰(16个项目)和消极生活事件(4个项目)3个分量表。共30个项目,采用4点评分,0代表没有压力,3代表严重压力,得分越高表示压力越大,该量表具有良好的信效度[26]。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.96。

2.正念注意觉知量表

采用Brown和Ryan[27]编制、陈思佚等人[28]修订的正念注意觉知量表(Mindful Attention Awareness Scale,MAAS)测量个体正念特质。该量表共15个项目,采用6点评分,1代表几乎总是,6代表几乎从不,总分越高表示正念水平越高。该量表具有良好的信效度[29]。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.83。

3.生活满意度量表

采用Diener等人[30]编制的生活满意度量表(The Satisfaction with Life Scale,SWLS)。该量表共5个项目,采用7点评分,1代表非常不同意,7代表非常同意,分数越高表示生活满意度越高,该问卷具有良好的信效度[31]。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.84。

4.手机成瘾指数量表

采用Leung[32]编制、黄海等人[33]修订的手机成瘾指数量表(Mobile Phone Addiction Index,MPAI)。该量表共17个项目,包含失控性、戒断性、逃避性以及低效性4个因子。采用5点评分,1代表从不,5代表总是,总分越高,个体手机成瘾的程度越严重。该量表具有良好的信效度[34]。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.91。

(三)统计方法

运用SPSS26.0对数据进行共同方法偏差检验、描述统计和Pearson相关分析,使用Hayes开发的PROCESS 3.5宏程序(Model6)对链式中介模型进行检验,并采用偏差校正的百分位Bootstrap法检验中介效应的显著性。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验法检验共同方法偏差[35],结果显示,13个因子特征根大于1,第一个因子仅能解释22.97%,小于40%的临界标准,即本研究不存在严重的共同方法偏差。

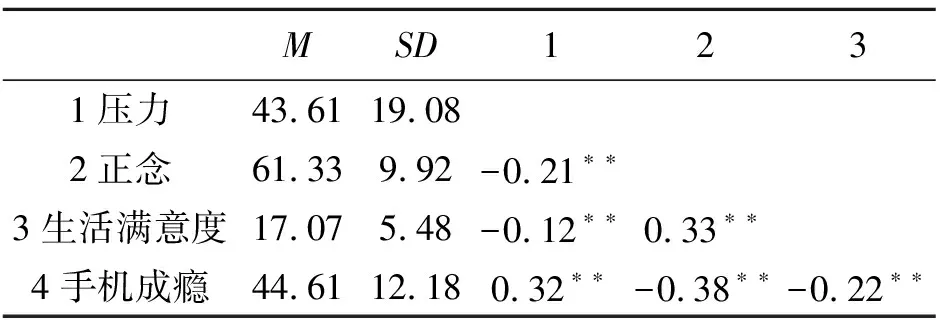

(二)描述性统计及相关分析

相关分析结果表明:压力与正念及生活满意度显著负相关,与手机成瘾显著正相关;正念与生活满意度显著正相关,与手机成瘾显著负相关;生活满意度与手机成瘾显著负相关。

表1 描述性统计结果和变量间的相关分析

(三)链式中介效应检验

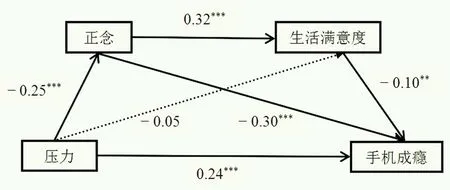

使用Hayes[36]584-646编制的SPSS宏程序PROCESS,在控制性别、年龄的条件下分析正念和生活满意度在压力和大学生手机成瘾之间的中介作用。回归分析表明(如表2所示):压力负向预测正念(β = -0.25,p< 0.001);正念正向预测生活满意度(β = 0.32,p< 0.001),压力对生活满意度的预测作用不显著(β=-0.05,p>0.05);正念(β=-0.30,p< 0.001)和生活满意度(β=-0.10,p<0.01)分别显著负向预测手机成瘾,压力直接正向预测手机成瘾(β=0.24,p<0.001)。

表2 模型中变量关系的回归分析

中介效应的分析结果表明(如表3和图1所示):正念和生活满意度在压力和手机成瘾之间起中介作用。具体来看,中介效应由两条路径产生的间接效应组成:通过压力→正念→手机成瘾的途径产生的间接效应1;通过压力→正念→生活满意度→手机成瘾的途径产生的间接效应2。它们的Bootstrap 95%置信区间均不包含0值,表明两个间接效应均达到显著水平。而压力→生活满意度→手机成瘾的途径产生的间接效应3的Bootstrap 95%置信区间包含0,说明该中介效应不显著。进一步对三条路径进行中介效应值差异检验,结果发现,M1的中介作用分别大于M2(中介效应差值=-0.071,95%CI=[0.04,0.10]),和M3(中介效应差值=0.068,95%CI=[0.04,0.10]),表明与其他两条中介路径相比,正念在压力与手机成瘾之间所起的中介作用更大。

图1 链式中介效应图

四、讨论

(一)压力对大学生手机成瘾的影响

本研究发现,压力正向预测大学生手机成瘾,与以往研究一致[7,9],并且符合一般压力理论的观点。大学生可能将过度使用手机作为应对压力的一种手段,即当其生活或学习中的压力越大,越可能将智能手机的在线功能(如社交、购物、视频和游戏等)作为缓解压力所带来的负性情绪的手段。然而研究表明,过度将使用手机作为情绪解药,而不实际地去处理负性情绪,既不健康也不具建设性,甚至会发展为手机成瘾[37]。

(二)正念的中介作用

在本研究中,正念被证明是压力影响手机成瘾的重要中介因素,并且在三条中介路径中,通过正念的这一中介路径的中介效应量最大,中介效应值差异检验表明,该路径的中介作用大于另两条中介路径,即压力主要是通过正念这一路径对大学生手机成瘾产生影响的。研究结果支持了自我控制的力量模型(The strength model of self-control)[38]。一方面,正念是一种对注意的自我控制,在压力情境下,个体需要消耗正念这种有限的自我控制资源来进行应对,随着个体正念资源的不断耗损,其可能处于较严重的自我损耗状态,自控力、意志力和执行力下降,易出现非理性的决策或行为,最终可能发展为手机成瘾。另一方面,正念具有去自动化的功能[39],大学生正念水平的下降可能导致其难以中断或暂停压力对手机成瘾的自动化联结作用,进而增加了压力对手机成瘾的持续诱发作用。

表3 正念和生活满意度的中介效应分析

(三)正念和生活满意度的链式中介作用

本研究结果还发现,正念和生活满意度在压力与大学生手机成瘾之间起链式中介作用,尽管链式中介效应占总效应的比例相对较小,但是仍然有统计学意义。大学生的正念水平显著正向预测其生活满意度水平,这与以往的研究结果相一致[23]。正念水平较低的大学生难以将非评判的注意集中于当下,可能对其大学生活形成消极的认知模式或存在诸多的认知偏差,有较多的负性情绪和挫败感,从而使其生活满意度水平下降。压力(外因影响下)与大学生的正念水平呈显著负相关关系[6,13],正念水平较低的大学生较难有效应对大学生活中的压力(如学习压力、人际关系压力等)及其引发的各种问题,这可能导致其生活满意度水平降低,在外因与内因相互作用下,大学生可能出现从常态发展逐步演化为发展受阻的情况,进而出现“病理性补偿”的倾向或行为,最终导致发展偏差(出现手机成瘾),这支持了“失补偿”假说[22]。需要注意的是,手机成瘾并非具有建设性的、能够解决大学生现实困境的有效手段,反而可能导致其面临的压力越来越大(如考试挂科、交友失败等),这进一步影响其正念水平,降低其生活满意度,导致手机成瘾程度不断加深,形成一种恶性循环。

五、结论与启示

通过以上分析,本研究得出以下结论:压力不仅能直接正向预测大学生手机成瘾,而且能通过正念的独立中介作用以及正念和生活满意度的链式中介作用间接预测大学生手机成瘾。

本研究结果进一步扩展了对压力与手机成瘾之间关系的认识和理解,深入揭示了压力影响大学生手机成瘾的内部作用机制。同时,对于有效帮助处于压力之中的大学生摆脱手机成瘾具有参考价值,为未来的干预计划提供重要的启示。首先,压力对大学生手机成瘾有显著的直接影响,手机成瘾的预防和干预应该关注大学生所承受的校园压力,通过多种途径给大学生适当“减压”,增强其应对压力的能力。其次,压力可通过正念和生活满意度影响大学生手机成瘾,因此可以通过干预训练(如以冥想为核心的正念减压疗法和正念认知疗法)培养大学生的正念水平,提升生活满意度,从而引导其对手机的自觉使用。