风险社会视域下网络舆情危机解析与控制策略

李文华

(山东警察学院教务处,山东 济南 250200)

现代社会是一个风险遍布的社会,在社会生产力高度发展的同时,黏附在更高级工具属性之上的负面影响力甚至破坏力也同时被释放出来。随着人类社会生产力的不断提高,当代工业互联网、物联网、人工智能AR、VR等现代电子科技的升级给社会发展带来与日剧新的重大利好的同时,也带来与社会治理现代化节奏非同频的消极影响,从而为社会治理中的各类风险提供了滋生空间和培育基础。作为社会上层建筑重要表征的传播系统,在经济社会发展中占据着重要地位,而以技术为主导的诸多关联因素群造就了当代社会的高传播风险指数表征,但同时也成就了网络舆情管理在当代社会治理大视域中的重要地位和“卡脖子”角色。风险社会视域下的网络舆情危机解析与控制策略研究将从社会治理的一个侧面为国家治理体系建设提供实践参考。

一、风险社会视域下网络舆情危机治理实践的逻辑起点和现实基点

当代社会治理研究中的风险社会概念很大程度上萌生于科技发展带来的高度媒介化、信息化的泛传播图景化社会,是社会现代化带来的信息传播工具的负面效应之一。网络舆情危机治理实践的研究应当基于以下两个方面作为理论指导和现实考量。

(一)马克思主义理论:网络社会治理实践的逻辑起点

坚持实事求是、问题导向是马克思主义理论的鲜明特点,也是我们党治国理政的基本思路。2021年2月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十八次会议时强调,要完整准确全面贯彻新发展理念,发挥改革在构建新发展格局中的关键作用,要有辩证思维,坚持两点论和重点论相统一,坚持问题导向,立足新发展阶段,解决影响贯彻新发展理念、构建新发展格局的突出问题。[1]在革命、建设、改革等关键历史时期,我们党坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,运用马克思主义立场、观点、方法研究解决各种重大理论和实践问题,不断推进马克思主义中国化。

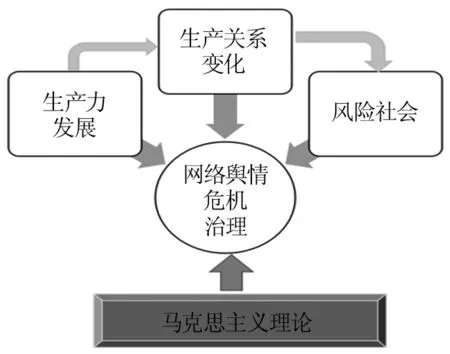

风险社会视域下的网络社会治理作为我国在人工智能时代、数字化场景社会传播环境下的社会治理实践的主阵地,属于国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,理应在马克思主义基本理论的指导下开展,也只有在马克思主义理论的科学指导下,才能产生对人类社会发展规律的革命性认识和实践(图1所示)。

图1 网络社会治理实践的逻辑起点架构图

(二) 网络传播技术发展水平:网络舆情危机治理的现实基点

马克思主义唯物史观强调,生产力是推动人类社会发展的关键力量,生产力决定生产关系,生产关系又反作用于生产力。由于以数字科技和互联网技术为指征的网络社会传播发展水平发生了巨大飞跃,必然对传播行为管理的变革提出紧迫要求。智能互联为特征的工业信息化社会大背景下, 5G、人工智能、物联网、区块链等数字科技催动下的数字经济在我国国民经济总量中的重要分量与日俱增,人类社会进入了互联网4.0时代。作为传播系统的重要组成部分的网络传播日益成为影响国民经济和社会治理的重要因素。典型的突出表现是产生了网红、明星、专业主播等场景化直播带货为特征的短视频经济效应和新冠肺炎疫情下的一系列突发性、散点性的短视频舆情热点传播发酵效应。因此,网络舆情危机治理研究的现实基点应当是网络传播技术的发展水平。

网络传播技术水平的提升很大程度上造就了复杂指数飙升的社会治理环境,提出了很多痛点、难点、奇点,但是与此同时,也刺激了社会治理领域的新思路、新布局和新动能。因此,就网络传播领域来讲,对于传播行为和传播策略的高度精准运用和布局能够在一定程度上削减甚至消弭传播风险对社会治理的消极影响。通过科学、精准的前端架构,一方面能够在风险前期或者中期识别、控制、引导风险性要素,另一方面可以根据社会治理宏观目标先期架构舆论议程等前端预置行为,从而推动政府或组织高效开展社会治理行为,整合社会治理资源,促进整个社会生产要素的合理配置,推动生产力的快速发展。故而在以现实传播技术发展为时代特征的社会场景下推进精准有效的社会治理,必须基于网络传播技术发展水平的实际情形,对网络社会传播的场域进行深刻剖析,提出一套适应现代社会生产力发展节奏的网络舆情危机控制模型,在社会治理的“七寸”上消弭社会风险指数。

二、风险社会网络传播场域表征解析

以5G通讯技术、区块链技术、人工智能技术、各类终端APP应用技术为代表的现代技术的聚类同频共进,导致现代社会传播系统具备高度的互联网渗透性和瞬时交互性,呈现了不同以往的场域表征。场域的基础性要素包括信息受众、传播应用、个体认知三个层面(图2所示)。

图2 网络传播场域关键剖析要素

(一)信息受众:网络传播对象的扩容

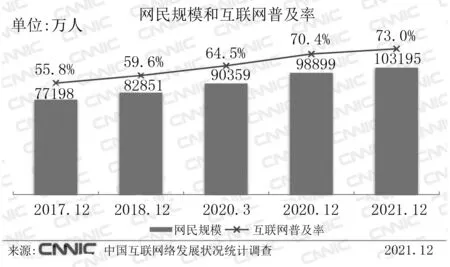

一方面,网民数量在总量上扩容。中国互联网络信息中心第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2021年12月,我国网民规模达10.32亿,较2020年12月增长4296万,互联网普及率达73.0%,较 2020年12月提升2.6个百分点(图3所示)。[2]随着我国工业信息化的迅速发展,IP地址、域名、移动基站等互联网基础资源建设,终端APP、网站网页等互联网资源应用,蜂窝物联网、上网设备等互联网接入环境等网络基础环境建设取得了突出成就,我国网络传播的信息受众数量达到了空前阈值,数字赋能传播成为我国社会交往领域的鲜明特征,体量的特殊性让网络传播场域成为重要的风险滋生地,舆情管理也成为我国社会治理的重点领域。

图3 网民规模和互联网普及率

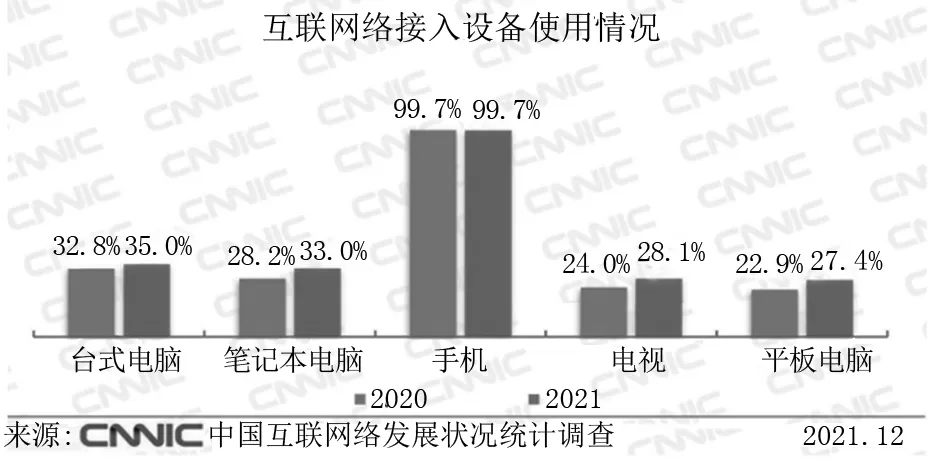

另一方面,移动网民单结构的扩容。中国互联网络信息中心第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,从互联网基础建设、网民规模、互联网应用、互联网政务发展、互联网安全等诸多领域均实现新的突破:截至2021年12月,我国手机网民规模达10.29亿,较2020年12月增长 4298万,网民使用手机上网的比例为99.7%。网络视频(含短视频)用户规模达9.75亿,较2020年12月增长4794万,占网民整体的94.5%;其中,短视频用户规模达9.34亿,较2020年12月增长6080万,占网民整体的90.5%。网络新闻用户规模达7.71亿,较2020年12月增长2835万,占网民整体的74.7%,网民使用手机上网的比例为99.7%。[3](图4)“竖屏”终端传播成为趋势化,移动网络传播人群迅速扩容。庞大的网络社交人群数,特别是移动社交接入终端数奠定了风险社会场景中网络传播场域在社会治理中的关键地位,为数字赋能社会治理制造了先期的受众面基础条件。

图4 互联网网络接入设备情况对比图

(二)传播应用:网络传播末端应用种类和使用频次的数量级增长

在数字高度赋能经济社会发展的社会大环境下,数字技术赋能传播应用系统,塑造了生动活泼的媒介生态和多样化的媒介形式,营造了瞬时、多源、高效的传播场域特征。网络传播末端应用的开发动力持续升级,呈现出种类和使用频次的数量级变化。随着传播技术的更迭,传播应用呈现出末端应用功能体验更加适应用户、种类更加多样的特征,在社群交互动能的刺激下,终端应用的使用频次也呈现了不同以往的数量级。基于中国互联网络信息中心第49次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,基于用户规模和网民使用率两个要素的各类互联网应用排名中即时通信、网络视频(含短视频)、短视频三类应用稳居前三位,然后是网络支付、网络购物、搜索引擎、网络新闻这四类应用(图5所示)。在网址链接友好度提升、以小程序为代表的即时通讯新功能开发和以钉钉、企业微信等企业端产品开发动能等诸多要素的联动刺激下,我国即时通讯用户规模达到10.07亿,搜索引擎用户规模更是高达8.29亿,网络新闻用户规模达7.71亿。[4]诸多数据表明,风险社会视域下传播场域的技术特性和应用特性明显,技术赋力传播、传播刺激技术的双向互动呈现良性循环的态势。

图5 各类互联网应用用户规模和使用率图表

(三)个体认知:网络传播在建构人的社会认知结构和塑造个体价值观念中的议程渗透趋向

风险社会下的网络传播场域中,社群个体的交互性明显增强,个体之外的认知源很大比例来自互联网平台。涉网空间场域中离散个体的认知建构结果很大程度上都基于网络传播信息源,特别是受到移动网络传播主体设置的认知建构模式和议题传播具体行为所引导或渗透。

现时代,新的媒介应用科技至少在两个方面对人的社群经验与主观认知的重塑产生决定性影响。一方面是媒介传播内容与传播符号载体,如图像、影音等通过发达的跨时空传播平台的过度流通,正在逐步导致时空概念的绝对压缩与无秩序,同时导致区域文化与传播场域内的个体身份认同的建构倾向于稀释其固有的、个性化的空间地域性表征。另一方面体现在个体对社群文化、个体认识的转变上。中国传媒大学“媒体融合与传播”国家重点实验室新媒体研究院与新浪AI媒体研究院联合发布的《中国智能媒体发展报告(2021-2022)》显示,后疫情时代,智能媒体被广泛用于应急传播、灾情报道、常态化防疫管理、网络理政等新场景,推动“智媒+社会治理”模式创新。[5]相关数据描述了由于网络传播技术发展所带来的社群交往新环境中个体认知趋势和认知模式的新特性。泛传播时代环境下,个体的认知方向或者认知议题很大程度上被网络传播信息源或者传播主体的议程设置所影响甚至左右,导致在个体认知建构方面呈现了群体动力、群体极化甚至群体盲思等多种认知特征。同时也说明,以网络传播为代表的新媒体科技在人的社会认知行为偏向塑造中充满了能动色彩的议程渗透功能。

三、风险社会环境中的网络舆情危机衍生机制——以2022年上海新冠疫情舆论场为例

风险是社会发展过程中的衍生品,是不可避免的,在给社会治理带来巨大挑战的同时,也为其催生了无限的动力,为新社会治理语态下的社会治理行为注入了无限可能。以2022年上海新冠疫情舆论场为例,对后疫情时代的网络舆情危机衍生机制进行探讨分析。

(一)网络传播场域因子分析

基于传播学四大奠基人之一的美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔的5W传播模式,[6]对疫情期间上海的网络传播场域因子特性进行逐一解析。

1.Who—信息源

数字化传播环境下的网络传播场域的信息源呈现多点、散发的碎片化特性,尤其是在自媒体高度发达的后疫情时代,互联网基础设施的升级拓容、移动通讯技术的发展、终端触网设备的普及、各类APP开发动力的强劲势能等综合因素,让视频图像传播成为互联网传播场域的主角,代表性的有国内的抖音、快手、小红书、哔哩哔哩以及国外的TWITTER等。这成为后疫情时代信息传播的重要特色,包括老年人群、行动无法自主人群在内的每个人都能够随时随地拿起手机成为信息发布的一个散点信源。

2022年3月,上海疫情社会面爆发后,各类互联网平台和移动应用APP上的信息源提供的信息量暴涨,其中有官方媒体、权威媒体、明星大V、专家学者、普通大众等诸多源头。网络传播等技术带给终端接触者的良好体验让上海疫情传播场域的信息源呈现信息源多点散发、动态实时的态势,特别是在官方或权威媒体发声缺位的时候,传播场域中每个散落的个体都成为公众获知焦点信息的重要来源,当然这种信息源的噪音指数也是值得考量的。

2.What—传播内容

风险社会的特质就是社会运行过程中的影响因子导致负面影响的可能性在一定程度上会超出预期,特别是互联网传播场域中传播内容的性质,如果能够在很大程度上构成人机互动的刺激点,就会带来指数级的传播效应。基于此,传播场域总会选择能够很大程度上激发人群交互动力的传播内容进行传播,特别是在信息源不明朗的传播盲区中,传播中的个体在传播内容的选择上倾向于能够引起人际互动、人群传播效应的传播内容,而缺乏对于传播内容真实性的考量和验证。

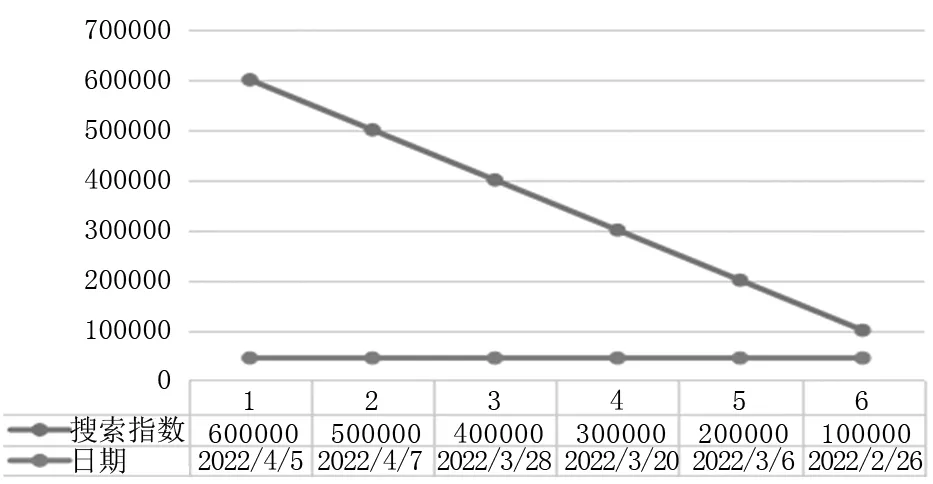

分析三月底上海疫情社会面爆发后的自媒体信源上的各类传播内容可见,如果管理者的管理能力或者管理态度在一定程度上无法满足公众期待的时候,传播个体就会对管理者的负面行为或者态度产生多角度、多维度交叉传播的欲望和能动性,也就是传统意义上的“坏事传千里”。相关数据可以参考百度指数平台对关键词“上海”进行用户搜索行为数据分析得出的关键词热度分析图(图6)。

图6 百度指数平台测算的“上海”一词的热度分析图(2022.04.04-2022.04.10)

3.IN which channel—传播渠道

一方面,从个体选择的层面来看,2022年上海疫情事件舆情发酵的主战场基本是互联网,特别是移动互联网传播平台。传播渠道的便利化、高体验性让个体在选择传播渠道的时候具备明显的倾向性。另一方面,从传播机构的层面来看,类似人民网、央视网等主流媒体也开始积极建构、研发、改善、保养自己的互联网终端应用。通过开设各类传播平台的公众号等积极行为向人际交互空间流量榜首的移动自媒体靠拢。总体上来看,后疫情时代背景下的传播渠道在传播吸引力和巨大信息红利的催动下,在传播主体和传播客体两个层面均呈现移动化、多样化、差异化的多重特征。

4.TO whom—传播对象

角色双重性是以互联网传播为信息流动载体的风险社会中传播对象的特质。在A和B构成的信息传播场域中,在某个特殊的时点,A可能是一条信息传播链条中的传播者角色,可换个时点,对于另一个信息传播链条中的传播者B来说,A又成了被传播者或者受众。因此,传播对象的角色双重性和易变性是上海疫情舆论场中传播对象的角色特质。场域的流动性让传播主体和传播客体之间的界限出现了角色模糊甚至角色交融,主客体之间的交融、互动、变异成为这一时期传播场域中传播对象的重要特征。

5.With what effect—传播效果

从主流传播信息源信度和效度来说,正面渠道权威发音的传播效果一定程度上优于其他非主流信息源,但这仅限于主流传播信源和非主流传播信源的传播节奏和传播质量保持能量同频的情况。如若主流传播信源在某个公共议题方面出现信息发布延迟或者发声模糊,甚至失误的情况下,非主流传播信源的传播效果就会在极其短暂的时间内抵达一个传播热度的至高点,甚至衍生为一个舆情爆点,严重的还会影响社会稳定。这一点在2022年上海疫情传播时期百度指数关于关键词“上海疫情”的需求图谱中体现得尤为明显(图7)。

图7 百度指数平台测算的“上海疫情”一词的需求图谱分析图(2022.02.26-2022.04.15)

(二)网络传播场域原动力分析

1.个体传播欲望

人是社会性动物,社会交往是人的本能需求,而传播是泛互联时代个体社会化的重要载体。通过传播场域的接触和传播行为的实施,个体获得了自身的社会角色,甚至能够实现自身对于社群的角色期待,这就构成了现代风险社会中个体基于传播场域进行传播、交往行为的原始动力。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》一书中基于社会实践对人的本质作了科学的论述,他将人的本质描述为并不是单个人所固有的抽象物,而是一切社会关系的总和,社会性是人区别其他动物的本质属性之一。[7]在上海疫情的网络传播场域中,生存压力、情绪焦躁、信息感知欲望等多重驱动力下个体的传播欲望达到极点,充分体现在各类第三方媒介平台、政府主页和公众号等传播载体的综合数据中。借助网络数据分析服务商百度舆情监测系统,以“上海疫情”为关键词进行专题数据分析得到数据:从2022年04月01日00时00分,截止到4月28日22时08分(数据采样时点),国内外相关信息共计39508666条,其中网站报道1225254篇(媒体325213篇和网络文章900041篇)、移动新闻客户端1978812篇、微博33181394条、微信文章2346237篇、论坛360387篇、贴吧47392篇,这其中网民原创总量为16198643篇,占比41%,网民转载总量23310244篇,占比59%。从中可以发现,新媒体时代个体主要以原创和转载两种传播方式介入公共议题,纾解自身传播欲望。

2.个体生存危机

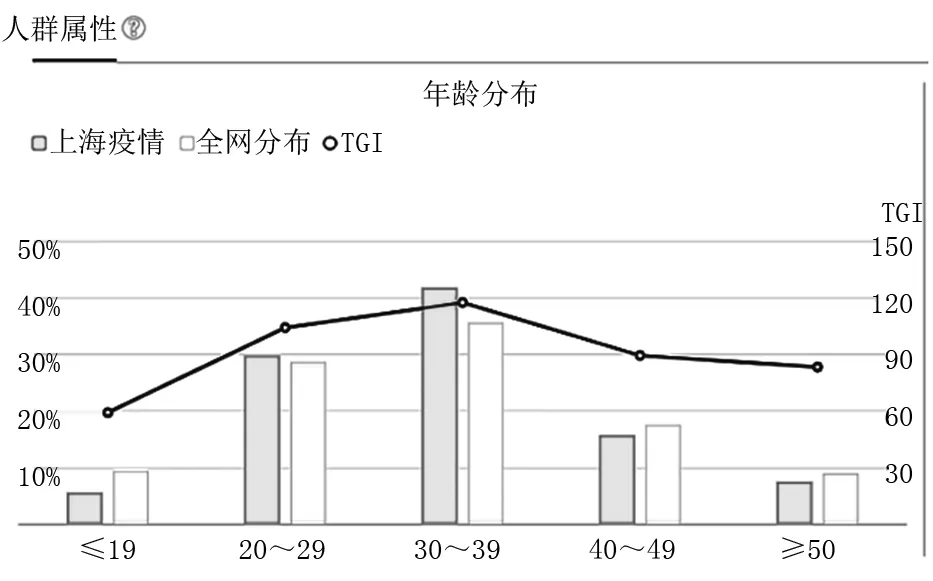

随着现代社会高频高压快节奏的发展,个体在社会中会存在一定的生存危机和感知焦虑。特别是对社会变化感知度、敏感度都比较高的青年人群来说,承载不确定因素的重要载体传播行为成为个体获得安全感的重要途径。从网络传播场域的互动人群数量来看,青年人又占数量上的绝对优势。因此,场域传播动力的分析应当基于人群基数比较大的青年群体展开。百度指数对搜索数据的用户性质进行数据挖掘,分析测算得出的“上海疫情”为关键词的人群画像说明,20-50岁的人群是上海疫情舆论场的主要参与人群(图8)。这部分人由于年龄、身份、社会地位、社会分工等多方因素导致在社会大系统中迫切需要对外界环境的稳定认知并以此获得安全感,是容易被舆论场的同类意识所支配或影响的。他们更容易需要以社交行为为个体总行为的重要依附,也就是更需要获得马斯洛个体需求层次金字塔中的个体之于系统的归属需求(Love and belonging)。对个体生存危机的感知度越高,对社群交往的渴望度就越强,这种生存危机在一定程度上成就了网络传播的生机与活力。

图8 百度指数对搜索“上海疫情”一词的人群画像年龄分析

3.个体对于组织的行为期待

组织是社会发展到一定阶段的产物,特别是正规的社会组织,承载着公众对其角色的功能性期待。社会中的独立个体由于自身的社会属性普遍会对组织存在一定的角色期待,特别是政府管理组织。这种期待构成了泛互联时代的网络传播场域原动力的重要构成部分。群体中的情感传染或者行为暗示发挥作用的基础也是基于这种对于目标组织一定行为的合理性或自主性期待。个体希望通过网络传播行为能够引起相关管理者的注意,实现自身对组织的行为期待甚至达到改善自身生存环境的目的。

4.其他危害国家和政府的反面因素

对于国家或者组织来讲,传播场域的噪音体系是复杂的,总体上可归为三类:第一类是政府、权威媒体的正面发音。第二类是当第一类媒体失声、缺位、错位的时候产生的公众的杂音。杂音的初衷也是为了维护个体和组织的利益,这类杂音发出者的本意也是与个体和组织的利益趋向度保持一致,进而达到均衡最大化。最后一类是人为的蓄意破坏性杂音,存在危害国家、抹黑政府形象的刻意操作行为,动机基本是恶意的。

(三)风险社会的网络舆情危机衍生机制—以2022年上海新冠疫情舆论场为分析案例

研究后疫情时代社群交往景观带来的网络舆情危机,要从危机衍生机制的主体剖析开始,主要表现在以下几个方面(图9):

图9 网络舆情危机衍生机制图

1.公共议题的出现

网络传播场域的公共议题一般是基于社会问题与个体需求之间的矛盾衍生而来的,特别是个体将要面临生存危机时。2022年3月以来的上海疫情舆论场的热点起伏,就是受上海市的新冠肺炎疫情发展情况、公共组织的疫情管理控制行为事实和场域内的其他原发性、继发性、偶发性等复杂因素同步影响的。以马斯洛需求模型最底层的食物等生理需求为代表的个体生存危机直接推动了相关子议题的聚集,再加上当置身于公共舆论场的个体对自身生存环境有认知盲区或者认知模糊的情形时,个体对于人身安全、健康保障等安全上的忧虑和恐慌就产生了舆论场的众多议题源。

上海疫情期间舆论场中的公共议题是多方面的,比如针对导致上海本轮本土疫情的新冠病毒基因测序的奥密克戎 BA.2型和BA.2.2型的生物学特征的讨论;针对各个层面组织实体的管理缺乏科学规划和有效布局造成的管理缺位甚至错位的讨论。公共议题的复杂多变导致母议题无法解决,甚至滋生出更多的子议题。这点在疫情初期上海市应对方案预评估、疫情发生后的应急物资保障和事态评估等系列管理行为和由此带来的舆情效应方面均有所体现。此外,还产生了疫情中的大量子议题,如大白、外卖小哥、精致上海人、京东“自杀式”物流等偶发性议题。图10是百度舆情关于上海疫情3月1日以来的公共议题词云分布分析,整个词云分布基本是围绕疫情关键词的各个子议题展开的。

图10 百度舆情关于“上海疫情”的词云分析

2.议题发酵、意见分流

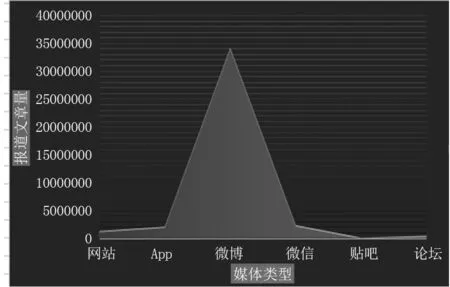

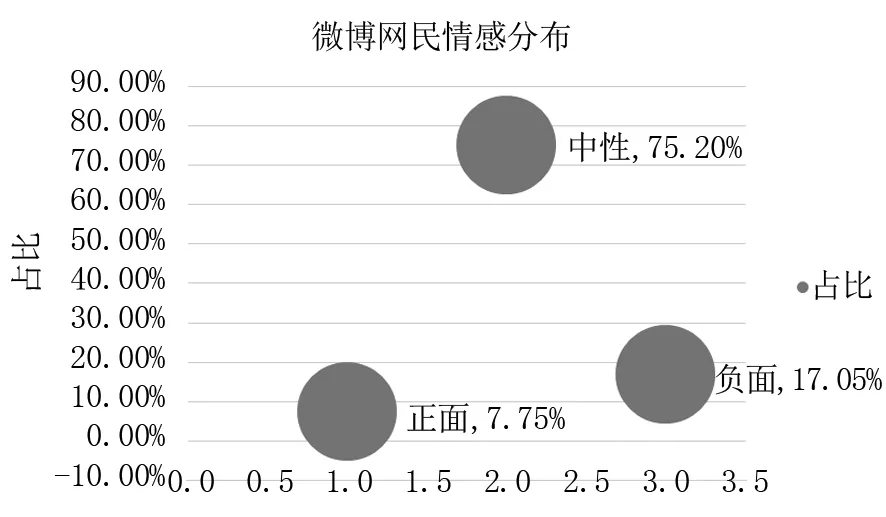

在舆论场的这个阶段,公共议题进入升级程序。本阶段,个体由于安全需要、社群交往中情感和归属的需要等多因素需求驱动下,积极参与公共议题的发展进程,集体推动了公共议题的发酵。而且由于个体认知差异、选择倾向的个性化特征出现了对公共议题意见的趋势性分流。这种分流体现在两个层面,首先是平台上的分流,体现了舆论场中的个体对于媒介平台的选择性偏好。由于媒介平台用户体验和保养的差别化特征,对热点事件的个体参与也呈现了基于不同媒介平台的差异化特征,即微博>微信>APP>网站>论坛等。相关数据说明了上海疫情中各类媒体平台对舆论场中个体用户的粘性程度(图11)。其次是内容上的分流,相关数据体现了特定时间内个体对公共议题的情感选择情况(图12)。个体对公共议题的情感选择与个体对公共事件走向的需求、对公共事件的评判标准或者价值取向、受相关议程设置流的影响等多方面因素存在着密切关联。

图11 百度舆情平台特定时间段相关主题报道文章量的平台聚类分析

图12 百度舆情平台关于特定时间段内微博网民情感分布图

3.传播主体之间的互动

在上海疫情舆论场中,新浪微博的相关信息量和互动频率居于榜首,成为个体优先选择的发声渠道。原因在于微博应用的可适应性强,但最重要的一点是,通过一条信息的转发、留言、点赞甚至留言区的二层三类动作设置提供了传播主体之间的高度互动,这造就了新浪微博平台的高热度。互动是公众在高度传播化社会中的重要乐趣和传播动力,通过互动这种简单的操作,个体能够发表自己的意见,让自己的意见跟别人发生互动关系,还能通过留言、点赞甚至转发等多形式的倾向性行为表达自己的价值取向。个体希望通过自己的参与可以实现对某一事件的围观,从而实现对某一群体的间接支持,这是马斯洛关于社会中人的需求层次的第三、四、五层的高层次人类需求。再者,通过人际间的互动,实现了意见或事件的二次传播、多次扩散和N次渗透效应。

四、风险社会视域下网络舆情危机治理模型建构

(一)以马克思主义理论为根本指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,夯实党在网络传播阵地的主导权,维护国家安全和社会稳定

国家的发展离不开社会的和谐与稳定,网络传播作为现时代社会稳定的重要影响因子,在社会治理和国家安全战略中占据着重要地位。马克思主义理论是我党执政兴国的根本指导思想,互联网4.0时代的科学、精准的网络社会治理必须始终坚持马克思主义理论的根本指导地位,加强党在网络传播阵地的主导权,强化党管互联网、党管“竖屏”传播的基本理念。

(二)锻造大传播意识,加强传播交叉学科、传播体系、传播技术、传播能效一体化建设

1.加强网络传播场域多维度法律法规建立完善,强化互联网传播场域信息降噪机制、技术引导机制建设

首先,加强场域行为数据调查研究,对互联网传播场域的所有组织、个体的涉传播行为进行有效监管。出台并完善相关适应性法律法规,从机制角度降低传播场域的噪音,做到既能繁荣舆论场,又能保证传播场域的良好风气。

第二,加强以计算推送为代表的涉传播类大数据技术等技术使用规则的专项法规建设,并根据技术迭代的速度和频率推动动态化法律法规调整更新。当代风险社会视域下舆情爆发点的一个重要技术推手就是算法推送,大众能够看到的内容都是基于传播平台目的性或者规则性推送行为产生的。因此,应强化传播技术多维掌控,将算法推送的行为主体作为重要的传播主体进行监管,强化对此类传播行为的技术探索和法律规制。

2. 加强前瞻性网络传播体系的前端架构和传播公信力建设

一方面,针对泛数字化传播场景的基础传播环境,强化互联网基础架构安全预设,加强数字化安全措施的研发与落地。另一方面,加强专业、权威渠道的建设、保养,让官方渠道在公众日常信息获取模式中成为最快速、最专业、最可信赖的首选渠道,同时在国家层面开辟统一辟谣平台。

3.加强交叉学科网络传播科技研发与利用

首先,加强传播学科应用理论研究。运用产品化思维建立“领头羊”式的传播场域意见领袖培植模式,形成重大热点事件的舆情引导思路“代言人”。

第二,加强移动媒介传播应用技术的研发与改进。比如加强对网络传播用户使用最多的移动客户端APP应用小程序的开发,通过提升用户交互体验的好感,提高其服务于“竖屏”传播平台的成效。

第三,加强涉传播类计算机学科或项目的立项与研发。关注算法、算力在网络传播中的身份和能量,提高传播终端的精准触达与实时交互,实现传播平台的定向用户情感观点挖掘和定向分析。强化网络传播大数据要素市场培育,加强算法研发,促进管理者、开发者、用户端等多维度的沟通和交流,促进算法交融认知。加强算力责任、能力、透明特质建设,提高对于算力应用领域的创建、开发和利用,拓宽、精研网络传播大数据采集、存储、加工、分析、服务、安全等相关业务。

4.加强专业化网络传播能效建设

一方面,加强以社交需求为导向的权威渠道网络传播内容建设。根据国家管理要点、社会需求,辅以数据分析、用户行为表征等数值型数据,建设专业化网络传播内容体系,强化交融式内容建设团队的缔造和培育。另一方面,加强传播形式创新,提高用户体验适应度和舒适度。加强管理角色、技术开发角色、应用角色三者之间的高效同频沟通,尽力打造一套以安全舒适传播为核心的互联网传播行业态势感知体系,确保网络传播场域始终处于活跃但可控的安全状态。

(三)强化数据产能思维,拓展网络传播数据应用

1.加强学科融合操作,强化数据赋能能效开发

加强网络传播与社会科学、数据算法、人工智能等领域的交叉融合。强化各类网络媒介平台的大数据能效开发,提高技术分析利用以及服务网络社会的深度和广度等数据赋能意识,让数据服务于热点事件脉络、趋势、传播路径等角度的分析,让技术介入传播,服务管理,让数据“说话”,使管理效能得到更大程度的提高。比如可以进行分层、分类、分时段的人群媒介接触使用特征分析,包括注册类、浏览类、分享互动类媒介操作行为深度分析;网络平台的以视音频、文字、图表等形式存在的各类媒介内容的专门化聚类分析等等。媒介数据接触行为和用户轮廓都可以通过目的性的分析、测算和建模产生,真正提高数据赋能社会治理能效。

强化数字新基建建设,着力解决人机物三元素融合的计算需求,提供高通量的计算与传输能力。这是当前算力新基建领域的重大难点和突破点。这种探索能够为互联网海量数据测算分析服务于国家治理提供关键技术支撑,在实现基础海量互联网数据采集粗分析基础设施架构后,向更高水平的元数据群降噪聚类分析应用发展,从而实现海量数据的合目的性应用,开掘数据新能效。这也是数据赋能的一个标志性探索。

2.加强数据分析在传播渠道建立、保养、测评中的运用

人类每一次生产力的巨大变革都会推动社会发展跃升入迥异的新型运作形态。从20世纪人类步入蒸汽时代,到后来的电气时代,产生了第一次工业革命到第二次工业革命的飞跃,随后,以原子能、电子计算机、空间技术等的发明和应用为主要标志的第三次工业革命又跨越到以人工智能、虚拟现实、量子信息技术等为技术突破口的第四次工业革命。每次生产力的大幅度发展,社会治理就会呈现出承载不同生产力发展水平的阶段性状态。互联网3.0和4.0时代的更迭更是体现了在传播生产力的聚类发展下,传播行为在人类社会生活中的功能角色变迁。特别是以知识分配为表征的4.0时代充分挖掘了传播数据的价值,数据成为现时代的生产要素,具备了双向服务的蝶变功能,既能服务于组织层面的社会治理,又能在传播渠道的建立、保养、测评中提供强有力的算力依据。

泛互联时代用户空间的存在特征是多点散发、易聚易散,首先要通过大数据进行相关性分析,确定合适的传播渠道,然后利用用户行为数据进行情感分析、观点分析,了解用户思维和触媒习惯,提升用户体验,以达到渠道养护的根本目的。要强化产品思维,用数据建模定期对渠道种类、使用频率、接触习惯等各基础要素进行测评分析。在用户和媒介平台黏性不稳固、以内容为媒介平台吸引力的互联网4.0时代,应强化数据分析在传播渠道的建立选择、周期性保养、价值测评中的杠杆作用,并建立相关应用机制。

(四)加强公共治理能力和治理体系现代化建设

1.从管理理念和管理手段两个层面强化管理者管理硬实力建设

社会高度互联互通为首要传播表征的互联网4.0趋势化发展阶段,社会治理的概念和内涵都发生了深刻变化,技术和应用被深刻培植在社会治理系统中,成为社会治理的时代烙印。虚拟社会的治理成为社会治理的关键和难点,网络舆情危机治理作为社会治理大系统的核心关键环节,其基础和根本还在于政府对新技术、新业态、新社会治理环境实时、动态和超前的总体把控能力,以及对社会治理理念的革新和全面治理能力的提升。因此,加强风险社会下的网络危机治理必须始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持马克思主义理论,立足社会发展和传播科技的新发展阶段,准确研判新业态、新技术、新社群的行为特征和技术机理,完整、准确、全面地贯彻新发展理念,构建社会治理的新发展格局,从根本上夯实公共治理能力和治理体系现代化建设的硬实力和硬基础,科学开展社会治理的顶端设计和社会治理行为的动态调整。

2.吸纳多方参与社会治理理论框架研究,加强数字智能社会背景下的多方公共治理智囊智库建设

党的十九届四中全会《决定》强调,坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,保持社会稳定、维护国家安全。在公共治理场域环境愈加复杂的泛互联传播环境下,为了能够在更高水平上优化管理要素资源配置,提出全方位的社会治理难点解决方案,开放性、接纳性地开展多维度、多方参与的社会治理是必要的,也是必须的。社会新技术的发展改变了原有的治理生态,数字智能化时代的到来引发了对社会治理范式的重塑,多元治理成为社会治理的新思路。要集思广益,取长补短,充分发掘社会治理系统中每个角色群体的优势动能,充分发挥社会治理梯队中的资源整合优势,创新方式方法,加强公共治理智囊智库集群建设。

(五)加强互联网传播空间国家安全共同体意识培育

伴随互联网和传播科技的指数级发展,大数据愈发成为沟通信息“孤岛”的桥梁,5G通信、大数据分析、人工智能、云计算、区块链等高端信息技术更是突破性地、迅速高效地融入了寻常百姓、社会乃至国家的日常行为节奏里。伴随着舒适、便捷、高效的应用体验,互联网传播行为的非现实性和隐匿性,让应用端的大数据杀熟、以生物信息为代表的个人信息泄露等一系列网络安全问题日益凸显。因此,必须在全民、全社会范围内开展强化互联网传播空间国家安全共同体意识的培育,着重制度建设,强化制度落实,从个体意识层面夯实现代传播科技带来的舆情危机风险指数的消弭。

风险本质上来说是一种冲突,冲突的孳生源自于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的无法调适的暂时性状态。在加强网络舆情治理能力和治理体系现代化的具体实践中,网络传播场域的稳定程度关系到国家社会的综合治理成效。风险社会视域下的网络舆情危机治理课题应当首先厘清目标场域冲突的核心、冲突的成因,而后研究建立一整套科学的、成体系化的、既能服务国家治理安全又兼顾网络传播效能发挥的网络舆情治理机制,进而实现传播对于社会治理的正向促进,服务国家经济社会发展,进一步解放和发展生产力,形成上层建筑与经济基础的正循环。