苏轼对《庄子》的认知及其影响

张 可,王启才

(阜阳师范大学 文学院,安徽 阜阳 236037)

《庄子》又称《南华真经》,是影响深远的先秦道家典籍。成玄英在《南华真经疏序》中对《庄子》评价甚高:“夫《庄子》者,所以申道德之深根,述重玄之妙旨,畅无为之恬淡,明独化之窅冥,钳揵九流,括囊百氏,谅区中之至教,实象外之微言者也。”[1]9《庄子》一书文笔淡远,语言不仅直率质朴,豪放不羁,而且有一种散文诗般的节奏。苏轼文学创作与生活态度等深受《庄子》影响。苏轼在诗词等文学作品中多次化用《庄子》中的典故,但观点比较零散,不成系统。苏轼散文中,《庄子祠堂记》最能直接反映苏轼对《庄子》的认知,且苏轼提出的新观点,在庄学史上具有重要的地位,影响了宋以后文人对《庄子》的接受。

一、 提出“庄子助孔”

苏轼“才华冠绝千古,横无际涯,性格豪放超逸,旷达自由”[2],这与他一生钟爱《庄子》有较大的关系。《宋史》记载苏轼“既而读《庄子》,叹曰:‘吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣’”[3],《庄子》“不经而为百家之冠”[1]3,“风云开阖,神鬼变幻,要自不可阙,古今文士每每奇之”[1]32。

苏轼散文受《庄子》影响较深,常引用或化用《庄子》的典故,如《庄子祠堂记》《韩非论》《赤壁赋》等。这些文章中能代表苏轼对《庄子》认知态度的即《庄子祠堂记》,此文对司马迁的观点进行了质疑。《史记》记载:

其著书十余万言,大抵率寓言也。作《渔父》《盗跖》《胠箧》,以诋訾孔子之徒,以明老子之术。《畏累虚》《亢桑子》之属,皆空语无事实。然善属书离辞,指事类情,用剽剥儒、墨,虽当世宿学不能自解免也。[4]

司马迁认为《庄子》与《老子》同主旨,但《渔父》《盗跖》等诸篇文字“诋訾孔子之徒”。自太史公始,1 000多年里,文人对此评价未有异议;但是,苏轼却认为司马迁对《庄子》的评价是“知庄子之粗”[5]347。在苏轼看来司马迁只知文辞之意,未得《庄子》深旨,所以得出上述结论。司马迁治学严谨,是一位伟大的史学家。二人针对同一问题的见解为何有如此大的区别?

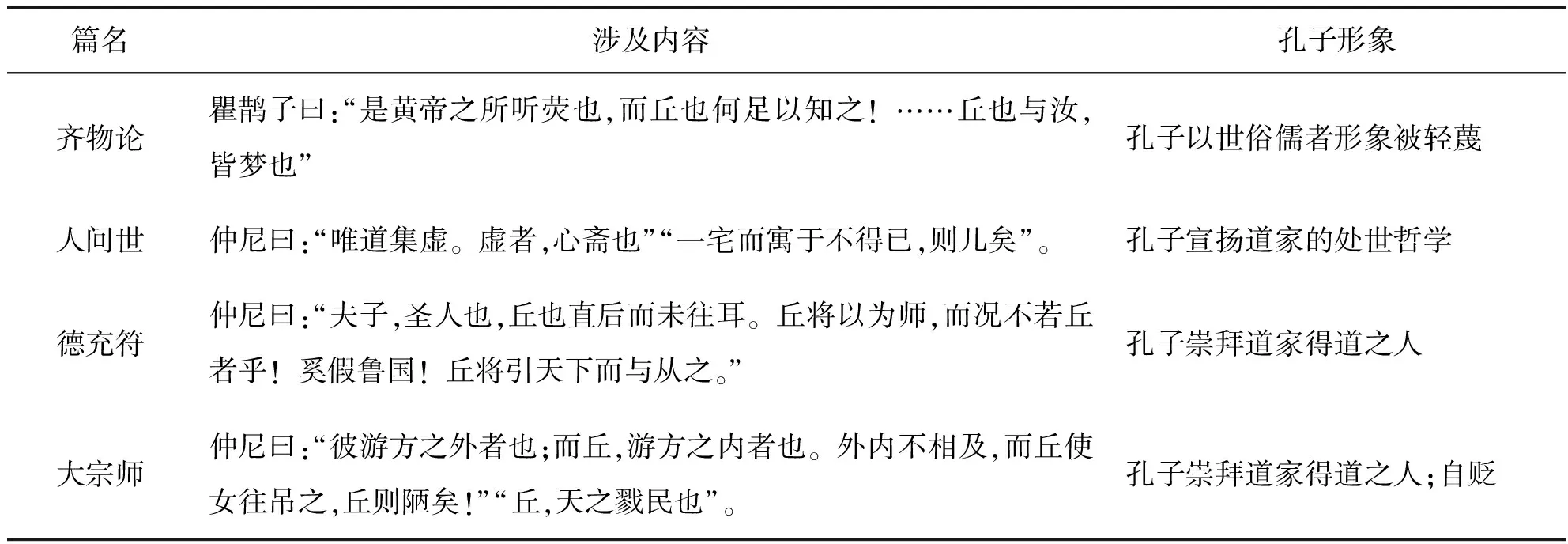

孔子是《庄子》提及的重要人物,据统计,书中有40余处直接描述或论及孔子。自古以来,学者一致认为“内篇”为庄子所作,以“内篇”为例探究《庄子》中的孔子形象,更具有代表性,请参看表1。

表1 《庄子》“内篇”涉及的孔子形象

资料来源:崔大华《庄学研究》,人民出版社1992年版,第72-73页。

分析发现,孔子在《庄子》“内篇”中是一位世俗儒者、道家哲学的宣扬者或崇拜者等被贬损的形象。如此看来,司马迁认为庄子“诋訾孔子之徒”是有根据的,绝非臆断。

苏轼是如何理解这一现象的呢?要回答这个问题,就要先说明《庄子》一书的行文特点,《庄子·天下》篇:“以天下为沉浊,不可与庄语,以巵言为曼衍,以重言为真,以寓言为广。”[6]939又《寓言》篇:“寓言十九,重言十七,巵言日出,和以天倪。”[6]774苏轼正是把握了“寓言十九”这一宗旨,他在理解《庄子》中人物对话、事例的时候,不以文字表意理解《庄子》,反其道而行之,这就是苏轼过人之处。苏轼自幼接触《庄子》,对《庄子》有独到的感悟。理学家林希逸认为“若《庄子》者,……然此书不可不读,亦最难读。东坡一生文字,只从此悟入”[1]17。林希逸认为《庄子》“其笔端鼓舞变化,皆不可以寻常文字蹊径求之”[1]17。罗大经说:“《庄子》之文,以无为有;《战国策》之文,以曲作直。东坡平生熟此二书,故其文……俊辨痛快,无复滞碍。”[7]方孝孺认为“庄周殁殆二千年,得其意以为文者,宋之苏子而已”[8]。苏轼基于“寓言十九”这一宗旨,全新解读《庄子》,继而提出了“庄子助孔”的观点:

余以为庄子盖助孔子者,要不可以为法耳。楚公子微服出亡,而门者难之。其仆操箠而骂曰:“隶也不力。”门者出之。事固有倒行而逆施者。以仆为不爱公子,则不可;以为事公子之法,亦不可。故庄子之言,皆实予,而文不予,阳挤而阴助之,其正言盖无几。至于诋訾孔子,未尝不微见其意。其论天下道术,自墨翟、禽滑厘、彭蒙、慎到、田骈、关尹、老聃之徒,以至于其身,皆以为一家,而孔子不与,其尊之也至矣。[5]347-348

苏轼在文中阐明了自己的观点,他认为庄子是“助孔子者”,又说“其尊之也至矣”。《庄子祠堂记》行文效法《庄子》,使用“楚公子微服出亡”的寓言作为庄子对孔子是赞扬而非诋訾的说明。茅坤对《庄子祠堂记》中寓言的运用评价相当高,“长公好读《庄子》而得其髓,故能设为奇瑰之论如此”[9]。

“楚公子微服出亡”这则寓言是要说明,仆人操棰打骂公子,是为了助公子;庄子诋訾孔子之徒,也是为了助孔子。所以“以仆为不爱公子,则不可;以为事公子之法,亦不可”的言外之意是:“以庄子为不爱孔子,则不可;以庄子诋訾孔子之徒为事孔子之法,亦不可”[10]。即苏轼所说:“庄子之言,皆实予,而文不予,阳挤而阴助之,其正言盖无几。”苏轼认为庄子诋訾孔子,但实际上却是褒扬他。他又指出《庄子·天下》篇论天下道术,自墨翟、禽滑厘、彭蒙、慎到、田骈、关尹、老聃之徒以及庄子等人都进行了评述,而“孔子不与”,没有提到孔子,是“尊之也至矣”的表现。简而言之,苏轼认为,庄子在文中多次贬损孔子的形象,实际上是从反面宣扬孔子,即所谓的“正言若反”。苏轼的解读新颖大胆,对后世产生了较大的影响。洪迈对苏轼的解读评价较高,他说:“东坡先生作《庄子祠堂记》,辨其不诋訾孔子。……东坡之识见至矣,尽矣。”[11]

二、 引用、化用《庄子》典故

苏轼虽是儒士,但他钟爱《庄子》,倾向以儒解庄。他“用更超拔的人生领悟,将孔、庄两种人生态度统一于一种人生模式”[12]。他擅长在诗词中援引、化用《庄子》文字,或述己之意,或抒己之情。张三夕在《论苏诗中的空间感》中说“《集注分类东坡先生诗》收诗2 024首,注引《庄子》400多次”[13],数量之大,以至于刘熙载说苏诗“出于《庄》者十之八九”[14]。《苏轼词编年校注》[15]一书中有350首确定为苏轼所作,其中有33首词引用《庄子》典故。此外,苏轼在书信、碑记、序跋中也有化用庄子思想之处,他的文学创作与《庄子》密不可分是显而易见的。苏轼在许多诗歌中,表露出对《庄子》的认同与赞赏。如《谢苏自之惠酒》写道:“不如同异两俱冥,得鹿亡羊等嬉戏。决须饮此勿复辞,何用区区较醒醉。”[16]213又如《和陶饮酒二十首》(十二)写道:“坠车终无伤,庄叟不吾欺。呼儿具纸笔,醉语辄录之。”[16]1784“亡羊”与“坠车”的典故来源于《庄子》。苏轼通过对醉酒状态的体悟,进而理解庄子的“忘我”境界。庄子在苏轼诗中成为理想人格的化身,如“清诗健笔何足数?逍遥齐物追庄周”[16]233。苏轼将文与可比作庄子书中的得道之人,足以表明苏轼对《庄子》的欣赏。《观鱼台》有“若信万殊归一理,子今知我我知鱼”[16]262之语,苏轼试图用主观化的情感化解庄子与惠子的辩论,这是对庄子“齐物”思想的化用。

在苏词中,常常引用、化用《庄子》的寓言、典故、语句。同时,也非常善于借鉴《庄子》的句法,从而使作品显得更加活脱且妙趣横生,增强了作品的艺术性和表现力。首先,苏词受庄子“齐物”思想的影响,主要体现在他“人生如梦”的慨叹中,这源于《庄子》中“庄周梦蝶”的典故。如《西江月·三过平山堂下》中的“休言万事转头空。未转头时是梦”[17]496以及《行香子·过七里滩》中的“君臣一梦,今古虚名”[17]117之句,便源于此。另外,东坡词往往也会直接引用庄子文章中的词句,借其典故融入自己的词作中,以更凝练的语句抒发情感与表达思想,如“身外傥来都似梦,醉里无何即是乡”[17]821。其中,“傥来”“无何乡”源于《庄子》。其次,苏轼词中多处借用《庄子》典故,表达他对官场的厌倦,渴望隐退、返璞归真的思想。这种遗世独立、回归自然与本真的思想,恰恰是对庄子追求本真、平淡思想的继承。如他贬谪黄州时所作《临江仙·夜饮东坡醒复醉》一词,谪居生活的无尽苦闷使他日日借酒浇愁,在这种忧伤不得志的沉闷心情中,他写下了“长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生”[17]815。短短三句话,有两处运用了庄子典故。其中“身非我有”一词,化自《庄子·知北游》。此外,借用《庄子》典故,也能表达苏轼乐观豪迈、随遇而安的人生态度。如《水调歌头·落日绣帘卷》写道:“堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。”[17]801其中“天籁”一词,出自《庄子·齐物论》。苏词常化用《庄子》典故、语句,是苏轼对《庄子》认知的表现。

宋人以儒学为正统,但是苏轼在诗词中大量化用、引用《庄子》典故、语句,也彰显了他对《庄子》的态度。如果苏轼认为《庄子》诋訾孔子,那么,苏轼将成为众矢之的,这与当时的学术背景有极大关系。因为,北宋基本沿袭了唐代儒释道三教并行的文化政策,对道家采取了较为宽容的态度,使得道家学说快速发展。真宗朝,曾多次校定摹刻《庄子》;神宗时,将《道德经》《南华经》二经编入《道藏》。自真宗至神宗朝,道家学说与儒家学说一道呈现出蓬勃发展的景象,甚至还成了科举考试的重要内容。由此看出,当时道教经典地位甚高。司马光在《论风俗札子》中说“公卿大夫……喜诵老、庄之言,流及科场”[18],又说:“今之举人,发口秉笔,先论性命,乃至流荡忘返,遂入老、庄。”[18]这引起了以儒学为宗的宋人士大夫的不满,当时学儒者发出了“庄子之书,务诋孔子,以信其邪说。要焚其书,废其徒”[19]243的强烈呼声。王安石首先观察到这一矛盾,便予以辩解。他以庄子所处的时代背景入手,提出了“昔先王之泽,至庄子之时竭矣,天下大俗,谲诈大作,……庄子病之,思其说以矫天下之弊,而归之于正也”[19]243的说法,认为“庄子用其心,亦二圣人之徒矣”[19]243,缓和了庄子思想与儒家学说之间的尖锐矛盾。苏轼作为当时的著名学者,也敏锐地觉察到儒生对《庄子》的不满,所以他借王兢之邀写《庄子祠堂记》之机,提出了“庄子助孔”的观点,此说将庄子学思想进一步朝着“儒学化”方向发展,将庄子学与儒学进一步结合,在一定程度上缓和了庄子思想与儒家学说之间的尖锐矛盾,在当时产生了广泛的影响。它不仅宣扬了庄子学与儒学的融合,也促进了庄子学的发展。王雱、吕惠卿、林希逸等人受此影响很大,注解《庄子》的同时,也吸收了王、苏的观点。如吕惠卿所著《庄子全解》(即《庄子义》)一书,用儒道合一的思想来阐释《庄子》。林希逸在《庄子口义》中说:“东坡云庄子未尝讥夫子,亦看得出。”[20]总之,苏轼处在入世与出世、兼济与独善的矛盾中,他希望通过融合儒释道三教思想来化解内心的矛盾,他提出的“庄子助孔”说顺应了儒释道三教走向融合的大趋势,在庄学研究史上具有举足轻重的地位。楼钥认为“惟王荆公之论,苏文忠之记,超乎先儒之表,得庄子之本心”[21]。由此看出,苏轼熟读《庄子》,他认同、欣赏《庄子》,不仅善于化用《庄子》中的典故、语句,也对《庄子》进行了全新的解读,这与苏轼欲调和当时的儒道矛盾有直接关系。

三、 《庄子》辨伪

承前所述,苏轼虽然认为“庄子助孔”。但是,他也怀疑《庄子》中有部分篇章贬损了孔子的形象,“然余尝疑《盗跖》《渔父》,则若真诋孔子者”[5]348。又说“至于《让王》、《说剑》,皆浅陋不入于道”[5]348。《盗跖》篇借盗跖之口,诋毁尧、舜、禹、汤、文、武及孔子,抨击儒家的礼教规范。《渔父》篇借隐士渔父之言,抨击孔子的仁义礼乐。这四篇文章或贬损孔子,或浅陋不入道,所以作者认为这四篇不是庄子本人所作。两宋文人敢于质疑古人,有一股疑经思潮,苏轼质疑《庄子》作者的说法开启了历代学者研究《庄子》作者问题的新风尚,开启了《庄子》辨伪研究的先河。他写道:

反复观之,得其《寓言》之终曰:“阳子居西游于秦,遇老子。老子曰:‘而睢睢,而盱盱,而谁与居。太白若辱,盛德若不足。’阳子居蹵然变容。其往也,舍者将迎其家,公执席,妻执巾栉,舍者避席,炀者避灶。其反也,舍者与之争席矣。”去其《让王》《说剑》《渔父》《盗跖》四篇,以合于《列御寇》之篇,曰:“列御寇之齐,中道而反,曰:‘吾惊焉,吾食于十浆,而五浆先馈。’”[5]348

最后得出一个结论:《寓言》与《列御寇》“是固一章也”[5]348。苏轼引《寓言》的末章,以及《列御寇》的首章,指出这两章说的是同类故事,他认为《寓言》和《列御寇》本是一章(1)方勇认为苏轼受《列子·黄帝》篇的影响,遂欲合《寓言》《列御寇》为一篇,详见《庄子学史》第一册,人民出版社2017年版第78页。,之所以成为两章,应是《庄子》文本印刷错误或人为导致。“庄子之言未终,而昧者勦之以入其言。余不可以不辨。凡分章名篇,皆出于世俗,非庄子本意。”[5]348《庄子》成书传至北宋,已千余年,书中有讹误也在所难免。苏轼的见解十分有启发性,沈廷芳对苏轼的见解十分折服,他说:“坡老之言曰以为爱公子之法则不可,以为非爱公子亦不可,为形容尽致,褒刺得体,即起漆园于九京,亦应俯首。”[19]1270

宋代以前,学者一般认为《庄子》为庄周所著,自《庄子祠堂记》问世之后,苏轼的观点在后世引起强烈反响。事实上,苏轼在这里提出部分篇章作者问题,只是为其“庄子助孔”这一观点服务的,苏轼并没有提供更多的、可靠的证据来证明《庄子》诸篇的真伪,他只是提出了一个切入点而已,但对后世接受《庄子》影响较大。如,马其昶从四篇大意入手进行辨析,他认为今本《庄子》已不是司马迁所见的旧本,亦怀疑郭象误删原书。他说:“世所号儒者,皆讬为孔子之徒,今《胠箧》所言不及孔子,第绌儒信老,是其义矣。若《盗跖》,真诋訾孔子,是殆拟为之者读史公语未审耳;且又乌睹所谓老子之术者哉?非史公所见之旧,其为赝决也。……然今本经象所删,犹有杂入可决其非庄生所为者;则其十九篇,恐亦有真庄生书,而为象去之矣。”[22]马其昶不仅认为苏轼所见《庄子》文本已不是太史公所见旧本,也怀疑郭象在注解《庄子》时删掉的十九篇原文,也有庄子本人所写的内容。

苏轼质疑《庄子》部分篇目作者问题,并非无根之木。宋人疑古,肇始于唐。与唐人疑古不同的是,宋人重义理,重发挥,喜新说,“怀疑精神是宋学基本的特征之一。宋代疑古思潮涉及经史子集各个领域,而以经学怀疑最为突出”[23]。宋人疑经是为了廓清存世儒家典籍中的伪作、不合先儒的思想等,传统分类虽把《庄子》列入“子部”,但从唐朝开始,《庄子》改称《南华真经》,已经进入“经”的行列,成为道家的经书。此外,宋人非常重视读书法,并且强调怀疑精神在读书中的重要意义。欧阳修、王安石、苏轼、程颐、程颢、朱熹、陆九渊等都强调读书应当“善疑”。疑古、疑经思潮与怀疑精神是宋学发生本质性改变的关键。宋人的疑古思潮不仅仅“钟情”儒家经典,也涉及对《庄子》的接受研究。文人的创作经常受时代风气的熏陶与影响,苏轼亦如此。所以,苏轼对《庄子》的评价与认知与北宋中期的疑古思潮是一致的,他敢于质疑太史公、《庄子》部分篇目的作者,现在看来也就不足为奇了。在庄子学史、《庄子》接受史上,“苏轼的《庄子祠堂记》也是一篇独立思考、质疑古书的文章”[24],引发了后世对《庄子》的辨伪研究。苏轼对《庄子》的质疑,在庄子学研究史上影响较大。首先,他率先举起了质疑儒家经典之外典籍的大旗;其次,苏轼提出“庄子助孔”的观点,将庄子在一定程度上与儒家思想融合在一起,影响了后世学者“以儒解庄”的学术观点;最后,苏轼认为庄子对孔子的尊崇,犹如孔门弟子推崇孔子一般,为儒者接受、研究《庄子》,实践庄子的思想,开启了一扇借鉴之窗。苏轼的观点,“为北宋士大夫精神注入了庄子思想,从而形成了‘士大夫化的庄子’这一精神范式”[25],促进了《庄子》的传播,扩大了《庄子》的社会影响。南渡之后,宋人对《庄子》的热度仍然不减,不仅出现了大量的《庄子》文学评点文章,也出现了大量的《庄子》注本。黄震称赞《庄子》文辞优美,提出了庄子是“千万世诙谐小说之祖”[19]469的说法,朱熹也曾说:“孟子、庄子文章皆好。”[26]南宋后期《庄子》注本有林希逸的《庄子口义》、褚伯秀的《南华真经义海纂微》、罗勉道的《南华真经循本》等,《庄子》在宋人南渡之后仍然受到学者的重视,无疑与苏轼的提倡有关。正如郎擎霄所言:“庄学得王、苏之提倡,故当时治《庄子》者已次第臻于极盛,而庄子之学遂如日之中天矣。”[27]

四、 苏轼关于《庄子》的认知对后世的影响

苏轼在诗词中虽大量引用、化用《庄子》典故、语句,因观点不系统,故而在当时产生的影响有限,仅在苏门学士中小范围讨论。随着《庄子祠堂记》的问世,苏轼在这篇文章中将其对《庄子》的认知,系统地展现出来,在当时产生的影响是深刻的,如叶梦得说:“自熙宁以来,学者争言老庄。”[28]苏轼提出“庄子助孔”说以及开启《庄子》辨伪研究之先河,在庄学史上影响很大,宋以降,元明清以至近代,诸多学者认同苏轼的观点,不过也有反对的声音。

首先,赞同“庄子助孔”说的学者在继承苏轼观点的基础上又有新的见解,如胡应麟认为“未尝毁孔子也,毁彼假孔子之道而流为子夏氏之贱儒、子张氏之贼儒者也”[19]756。释德清、田雯、李大防等人均持此观点,黄中坚《读庄子》说:“其意盖谓天下大乱,非仁义所能治,虽圣人亦无如之何,士生斯世,惟当逍遥物外以葆其真而已,何用如圣人以身殉天下为?此其著书本意也。”[19]1158沈一贯提出了“庄子本渊源孔氏之门”[1]55的说法,刘鸿典在此基础上进行了较为全面的概括,他在《庄子约解序》中说:“世皆谓庄子诋訾孔子,独苏子瞻以为尊孔子。吾始见其说而疑之,及读《庄子》日久,然后叹庄子之尊孔子,其功不在孟子下也。慨自孔子没而微言绝,七十子丧而大义乖,非特儒与墨分门,即儒与儒亦分门。百家簧鼓,皆自命为得孔子之传,而极其流弊,至于诗礼发冢,可见伪儒之附于孔子者,实为孔子之蠹。攻之木蠹,势不能不累及夫木,则庄子之用心为甚苦,而后人反谓其为诋訾也,不亦谬乎!且夫庄子受业于子夏之门人,则其所学者,犹是孔子之道。”[19]1518刘鸿典认为孔子去世后,一些“得孔子之传”的弟子皆自立门户,继而出现了一些“伪儒”,庄子诋訾的正是这些“伪儒”。他还认为庄子是孔门后传,尊孔之功不在孟子之下。林云铭在《庄子杂说》中表达了自己的见解:“考书中所载孔子,不过言其问业于老氏。子贡称夫子无常师,是不足为诋訾者也。”[19]1068“夫子无常师”,这也表现出孔子好学的特点。

以上学者就“庄子助孔”说表达了自己的看法,他们认同苏轼的观点,但立足点与苏轼不同。总的来看,他们认为庄子并不是诋訾孔子本人,而是诋毁后世以孔子为标榜的“假儒”。战国后期,诸子百家蜂起,他们各持己见,一些儒士虽然标榜仁义道德,但早已背离儒家思想的核心要义。庄子悲天悯人,遂以“庄语”诋訾一些“伪儒”。

其次,接受《庄子》辨伪研究的学者可分为两类:其一是完全接受,其二是辩证接受。完全接受者不仅接受苏轼的观点,而且进行了实践,以致《庄子》出现了不同的版本。如罗勉道《南华真经循本》、陆西星《南华真经副墨》、陈深《庄子品节》、宣颖《南华经解》、方潜《南华经解》、陈寿昌《南华真经正义》等等,他们或将《让王》等四篇全部删去,或将其剔出附于卷末。如罗勉道认为“东坡苏氏又黜《让王》《盗跖》《说剑》《渔父》,而以《列御寇》接《寓言》之末合为一篇,其说精矣”[29]110。他不仅接受苏轼的提法,且进一步发明,“然愚尚谓《刻意》《缮性》亦复肤浅非真,宜定为二十六篇”[29]110。因此,他的《南华真经循本》便是一个由“内篇”“外篇”“杂篇”“黜伪”四大部分组成的特殊本子。吴澄“从苏氏说,黜其伪”[19]539,认为《让王》等四篇是伪作,所以他“复以《列御寇》合于《寓言》而为一篇”[19]539。吴世尚刊刻《庄子解》时,依苏轼所说,“右《庄子》内七篇,今定为三卷;外十五篇,今定为六卷;杂十一篇,今依东坡所论,除去《让王》《盗跖》《说剑》《渔父》,而合《列御寇》于《寓言》,定为六篇,为三卷。共二十八篇一十二卷,以为《南华》定本,质之海内,传之百世,庶几有深知庄子以知余者”[19]1147。刘鸿典认为“郭注《庄子》三十三篇,诸家因之,独苏子瞻辨《让王》《说剑》《渔父》《盗跖》四篇为后人伪作。细玩之,辞义浅率,真与《庄子》不类。是编窃取苏子之意,勦存二十九篇,非敢妄为芟薙也”[19]1520。总之,他们都认为此四篇:“粗鄙狠戾,直拾战国说士之唾余者。玩其词气,乃在东汉人下,讵可以溷《庄子》乎!”[19]1558

辩证接受者,他们的态度较为谨慎。如王世贞在《读庄子二》中说:“轼所欲去《让王》《说剑》《渔父》《盗跖》四篇,而以‘列御寇之齐’续于‘阳子西游’而为一章,则甚当。虽然,无救于所谓诋訾孔子也。”[19]684他虽赞同四篇为伪作,但也认为庄子诋訾孔子。宣颖认为《让王》等四篇,“文理浅薄,的系赝鼎”[19]1156,他“从东坡先生说,离附于后,赏鉴家自知之”[19]1156,把此四篇独列于后,让读者自己评断。

马叙伦也认为今本《庄子》已非原貌,“若《说剑》者,其意趣浅陋,若无涉于庄周之恉,辞亦与他篇不伦,必出于伪造无疑。……然象自《让王》《盗跖》《渔父》三篇,最括大恉,余篇皆详为之注。独《说剑》不置一辞,余疑郭本亦非故书”[30]。朱青长《庄子解后序》说:“《庄子》三十三篇,较古本为不完矣。苏氏去《让王》《渔父》四篇,为二十九。王氏去《胠箧》《骈拇》七篇,为二十二。不求其完,而求其真,是《庄子》又以不完完矣。”[19]1556王夫之也发表了见解:“若《让王》以下四篇,自苏子瞻以来,人辨其为赝作。观其文词,粗鄙狼戾,真所谓‘息以喉而出言若哇’者。《让王》称卞随、务光恶汤而自杀,徇名轻生,乃庄子之所大哀者,盖于陵仲子之流,忿戾之鄙夫所作,后人因庄子有却聘之事,而附入之。《说剑》则战国游士逞舌辩以撩虎求荣之唾余,《渔父》《盗跖》则妬妇詈市、瘈犬狂吠之恶声,列之篇中,如蜣蜋之与苏合,不辨而自明,故俱不释。”[19]1010王夫之通过辨析文章辞义、主旨等认为《让王》等四篇非出庄子之手。郑瑗、蒋复总等人也基本持此观点,沈一贯则引《王孙子》来支持苏轼的观点,他认为“此四篇是《王孙子》,非《庄子》”[29]510。姚际恒《古今伪书考》认为四篇“文辞俚浅,令人厌观”[31],将其列为伪书。

以上诸家,或从文辞入手,或从体例辨析,或依己意考辨,不仅赞同苏轼的观点,亦有进一步见解,今本《庄子》乃郭象删裁,非司马迁所见之旧本,所以今本中有伪作。

反对者以宋濂为主,其《诸子辩》一书对庄子以及苏轼进行了批判,“周何人,敢掊击之,又从而狎侮之”[32],又评苏轼之说“异说之惑人也深矣夫”[32]。陈治安认为焦竑未深读前人(指苏轼)之言而误信之:“其《读庄七则》,谓庄子上非老聃,《让王》等四篇,俱出伪作,是皆信前人之说而误统《庄子翼》中,其信前人而误者何限?”[19]882孙慎行说:“苏子瞻以为庄子于圣道,阳挤而因助之。其意果出于此与?第所谓实与文不与者,尚不知其所谓意其指清虚大道而言与?吾不敢竟喙矣。”[19]889

以上从两方面梳理了后世学者对苏轼庄子观的态度,此外,还有一些学者,也间接赞同苏轼的观点。如,焦竑说:“子瞻之论,盖得其髓矣。然世儒往往牵于文而莫造其实,亦恶知子瞻之所谓乎!何者?世儒之所执者,孔子之迹也,其糟粕也。而庄子之所论者,其精也。”[19]772-773王衡说:“昔称善学《南华》者,无逾苏长公,能识广大于变化,故其赋《赤壁游》、铭《大觉鼎》诸篇,机神固不殊焉。”[19]806刘世珩在《庄子解跋》中说:“昔者宋之苏子瞻氏、王介甫氏,皆能阐明其义。”[19]1536张溥评苏轼《庄子祠堂记》“儒家之言若此,许庄子深矣”[19]926。焦竑、王衡、刘世珩、张溥通过赞扬苏轼,间接说明他们接纳了苏轼的观点。曹同春在《庄子释意序》中说:“子长未为知庄子者也,盖徒得其文辞焉耳。《让王》《盗跖》《说剑》《渔父》,苏子瞻谓其文不类,必为后人窜易,当去之,以合于《列御寇》之篇。子长乃据以为诋訾孔子,则于文辞犹若有未尽得者。何哉?子长尚如此,甚矣夫读书而知其意之难也。”[19]1102王夫之在《外篇小引》中说:“外篇非庄子之书,盖为庄子之学者,欲引而伸之,而见之弗逮,求肖而不能也。以内篇参观之,则灼然辨矣。”[19]1009王夫之认为以“内篇”来考察“外篇”大意,则能辨“外篇”非出庄子之手。董思凝也同意王夫之的思路,他在《庄子解序》中说:“抑闻船山为文,自云有得于《南华》,故于内、外诸篇,俱能辨其真赝。若《让王》以下四篇,诋訾孔子之徒,自坡公以来,皆以为伪作。”[19]1093何梦瑶《庄子故》一书对《庄子》篇目之真伪,依苏轼之说,将《寓言》《列御寇》合为一篇,将《让王》等四篇定为伪作,但对此不发表具体看法。更有甚者,如陆树芝不仅批判司马迁所谓庄子宗老子以及诋訾孔子之说,亦认为苏轼虽有卓见但仍有偏差,“而民国时期的叶国庆在《庄子研究》中,甚至将外、杂篇一律定为伪作”[33]。目前,学界对于《庄子》一书的真伪问题,有了较一致的认识:“内篇”是庄子所作,而“外篇”和“杂篇”为庄子或其门人所作,当然,书中有后人的删改。

结 语

综上所述,苏轼自幼喜读《庄子》,他对《庄子》青睐有加,对庄子其人、其书有深刻的认识与独特的见解。庄子的处世思想与人生态度对苏轼产生了深远的影响,尤其在乌台诗案后,苏轼能够笑看人生,逍遥处世,完全有赖于庄子逍遥物外思想对他的影响,也使得苏轼被贬黄州、惠州、儋州时,仍然能以积极乐观、超凡脱俗的态度面对残酷的现实。此外,苏轼不仅吸收了庄子的思想,他的文学创作也深受《庄子》影响,他在诗词文赋中大量引用、化用《庄子》典故、语句、故事,借鉴《庄子》的行文风格,体现出他对《庄子》的认知,尤其在《庄子祠堂记》一文中,提出了“庄子助孔”说,又对《庄子》进行辨伪研究,开启了《庄子》辨伪研究的先河,这些都表现出他对《庄子》的独特认知,为后世进行《庄子》文本、作者等相关研究提供了能够参考的范例。苏轼虽然没有提供可靠的证据来佐证其观点,但是对后世产生了很大的影响,诚如方勇所说:“苏轼的这些说法尽管不一定正确,却真正开启了后世争论《庄子》篇目真伪问题的风气,其意义是不可低估的。”[33]此后,元明清近代研《庄子》学者,或接受、或批判苏轼的观点,他们通过多种方式表达自己的见解与主张,或完全接受苏轼的观点,这些学者以胡应麟、刘鸿典、林云铭为代表。尤其是在校勘、刊刻《庄子》时,很多学者参考了苏轼的观点,以至于在《庄子》版本史上出现了不同的《庄子》刻本,这些学者以罗勉道、陆西星、王夫之、吴世尚为代表。

苏轼对《庄子》的独特认知,不仅促进了学界对《庄子》接受,也间接促使《庄子》衍生出庞大的版本家族,这是学术史上比较独特的现象。苏轼的观点、主张虽历经近千年,今天仍有大量学术文章、专著进行讨论(2)苏轼的观点不仅受到元明清近代学者的热议,今天学术界亦有大量学术成果进行讨论,单篇论文如吕律《论〈庄子〉中的孔子形象》、吴小洪《〈庄子〉寓言中的孔子形象探析》等。学位论文如杨青兰《〈庄子〉中的“孔子”形象研究》等。他们观点不同,立论各异,或支持、或否定苏轼提出的“庄子助孔”说,以否定为主。相关专著,如崔大华《庄学研究》则是综合来看的,他认为“《庄子》一书就是庄子及其后学的著作汇集”,而“《说剑》是庄子后学模拟策士之文”,熊铁基等人所著《中国庄学史》也基本持上述观点。,使得庄学研究呈现出勃勃生机,这些成果或肯定、或否定,这是《庄子》接受史与庄学研究史上特殊的文化现象。苏轼对《庄子》独特的认知在庄学接受史、研究史上具有重要的学术地位,对学界进一步研究《庄子》文本、作者等相关话题具有深刻的启发意义。

- 海南热带海洋学院学报的其它文章

- 论书法家的文学修养

- 蛙图腾及其对黎族舞蹈创作的影响

- 词汇扩散理论视野下的黎语音变