家庭背景还能影响硕士研究生的学业吗?——以领悟社会支持为中介

赖秦江 彭 湃 尹 霞

家庭背景还能影响硕士研究生的学业吗?——以领悟社会支持为中介

赖秦江 彭 湃 尹 霞

使用2021年全国硕士研究生学习和发展调查数据分析家庭背景因素对硕士研究生学术性投入的影响作用及其机制。研究发现:客观家庭背景和主观家庭背景对硕士研究生学术性投入均有显著影响;客观家庭背景(SES)通过领悟家庭支持和院校支持对学术性投入产生作用;主观家庭背景(SSS)也是通过领悟家庭和支持院校支持对硕士研究生学术性投入产生作用,并且是否为第一代大学生在主观家庭背景通过领悟院校支持对硕士生的学术性投入产生影响这一中介效应中起调节作用。研究生高质量的培养需要院校、家庭和学生本人通力合作,重视家庭对硕士研究生学习的持续影响。

硕士研究生;家庭背景;领悟社会支持;学术性投入

高校人才培养质量是高等教育从规模发展向内涵发展转型过程中的重要问题。2022年,我国硕士研究生入学考试报考人数457万,较2021年增加80万,增幅达21%。报考人数再创历史新高,读研热、考研热持续升温。关注研究生的学习与发展、开展研究生学习成果评价(Learning Outcomes Assessment)已经成为国内研究生教育研究的新发展趋势[1]。研究生教育的扩张,必然导致高等教育质量评价的价值转向,以学习者为主体、注重教育过程、强调学生学习投入的评价理念成为新时期高等教育质量评价的新范式。学习投入是指学生在个人学业和课堂内外有效教育活动中所投入的时间及精力[2]。有效教育活动既包含课堂学习也包含有教育意义的课外学习、课外活动、项目合作和社会实践等。因此,学习投入可分为学术性投入和社会性投入[3]。具体到硕士研究生的学术性投入是指投入学术性学习活动(如课程学习、论文撰写、科学实验等)的行为表现和心理状态,包括行为投入、情感投入以及认知投入三个维度。研究生学习投入度是研究生培养质量的必要保证。对于研究生而言,学术性学习活动与科学研究高度相关。科研投入对科研效果有正向的直接影响效应[4]。因此,学术性投入增加能有效提升硕士生科研能力和素养。国内外对于学习投入的研究十分丰富,但大多关注的是院校环境对个体学习投入的影响:从宏观教育政策制定到中观的教育教学过程,再到微观的个体学习心理研究,少有先赋性影响因素的作用机制考察,例如家庭背景因素。

家庭背景的内涵十分丰富,至少包括家庭经济资本、社会资本以及文化资本三个维度。社会学语境中将家庭背景分为两个维度,即客观社会经济地位和主观社会地位。客观社会经济地位(Socioeconomic status,简称“SES”)是个人或一个群体在社会中依据其所拥有的社会资源而被界定的社会位置,常以家庭经济收入、父母受教育水平以及父母职业作为其客观度量的主要指标[5],在本研究中简称客观家庭背景;主观社会地位(Subjective social status,简称“SSS”)指个体对自己所处社会阶层的主观认知和信念,主观社会地位是对家庭客观社会经济地位的主观认知[6],简称主观家庭背景。威金森认为主观家庭背景能准确抓住社会地位中更敏感的方面,其提供的评定信息远远超过客观指标,因而对健康、学业成就等的预测作用更大[7]。也就是说,家庭仅仅拥有客观的家庭条件,例如雄厚的经济资本、良好的文化资本和丰富的社会资本是远远不够的,这些还只是资源而非资本,家庭如何让孩子感知到父母创造的有利条件并且将这些资源转换为资本更加关键。

领悟社会支持是个体主观体验到的支持,是个体在社会生活中感到被理解、被支持、被尊重的情绪体验和满意程度[8]。对于硕士研究生而言,父母支持以及包含导师支持在内的院校支持是重要的支持来源。社会支持理论认为,一个人所拥有的社会支持网络越强大,感知到的社会支持越多,对驾驭和处理问题的信心就会越强,就越有可能体验到较多的积极情感,其主观幸福感水平就越高[9]。父母和家庭其他成员给予的支持对学生有重要影响。在家庭成员之间形成的信任与支持感使个体更容易觉察到来自朋友等家庭外部的支持,个体自我理解与感受到的社会支持总体水平也相对较高[10]。已经有许多研究显示家庭背景要素里的家庭的经济社会地位影响学生的社会支持程度。家庭经济困难的学生所感受到的家庭支持少于普通家庭的学生,并且他们所承受的压力也高于普通家庭的学生,他们身上寄托着父母甚至祖辈们的希望,致使这部分学生所感受到来自家庭的支持低于较高家庭社会经济地位的学生[11]。社会经济地位较低的家庭缺乏经济资源,如果又缺少社会资源、底层文化资本的激活,大学生在求学期间遇到的学校适应、学业发展、就业等问题不能得到家庭有效的帮助,容易使他们产生不良的心态从而难以适应大学生活,进而影响他们体验社会支持和分享成功的获得感。

国内外相关研究表明,院校支持对大学生学习与发展具有重要影响。帕斯卡雷拉等通过对相关文献进行梳理发现,大学对学生的影响主要取决于两个方面:一是大学生自身的努力与参与程度,二是院校为鼓励和吸引学生参与而提供的各种支持[12];大学生主观感受到的支持和对支持的利用度直接影响学习投入,同时通过影响情感承诺和理想承诺间接影响学习投入,专业承诺在社会支持对学习投入的影响中起到中介作用[13]。师生互动的支持也占据了很重要的地位,毕竟大学生在校期间与任课教师、班主任和辅导员接触的时间较多,很多学习问题和学生活动的组织、实施等都需要得到这些教师的帮助和指导[14]。在研究生阶段,导师作为研究生教育的“第一责任人”,其指导和支持对研究生能力的提高具有重要作用。同时,不同家庭的学生在习得如何在院校环境中获得支持方面拥有不同的先天条件和后天努力。例如,第一代大学生的父母由于没有大学学习经历,因此更加缺少对大学环境的了解和指导,非第一代大学生的父母因对大学学习规则的了解而更具有条件进行有效指导。

综上所述,家庭背景影响学生领悟社会支持,领悟社会支持影响学生的学习投入和学业成就。其中,社会支持包含家庭支持以及院校支持。那么,不同的家庭背景是否对硕士研究生的学术性投入仍然起作用,这种作用是通过何种途径来产生影响,成为本研究的关注重点。本研究聚焦于以下两个问题:第一,家庭背景是否还能影响硕士研究生的学术性投入?客观家庭背景和主观家庭背景对硕士研究生学术性投入的影响效应是否不同?第二,探索并解释客观家庭背景和主观家庭背景对硕士生学术性投入影响的发生机制,分析家庭背景与硕士生学术性投入之间可能存在的中介效应。

一、研究设计

1.研究对象

本研究数据来源于华中科技大学教育科学研究院2021年“全国硕士研究生学习和发展调查”课题组数据。调查采用比例抽样方式,根据硕士生的培养高校隶属关系比例、所处地域比例、学科门类比例以及学术学位与专业学位比例的总体分布,对全国20个省份共53所高校的11052名硕士生开展问卷调查。经清理后的10497份有效问卷显示本次调查具有较高的代表性,能代表全国高校除医学之外的全日制在读硕士生,具体调查数据参见《控制型指导与研究生能力增长》一文中的呈现[15]。

2.研究工具

本研究将研究生的家庭背景分为客观家庭背景和主观家庭背景;将领悟社会支持分为领悟家庭支持和领悟院校支持;将学术性投入定义为研究生在学习过程中行为、情感和认知三方面的投入程度。在此分类和定义基础上,借鉴国内外已有调查量表,同时编制了家庭背景信息部分的量表和研究生学习投入度量表。具体来讲,客观家庭背景主要调查父母的教育程度、职业地位和家庭年收入。教育程度从“未受过教育”到“博士及博士后”依次赋值1~8分;职业地位从“城乡无业”“失业”“半失业者”到“党政事业单位领导干部”依次赋值1~10分;年均家庭收入从0~3万元到50万元以上依次赋值1~7分。主观家庭背景调查学生感知到的家庭经济、文化和社会资本以及这些资本对学生在研究生学习期间的支持程度,这一部分采用李克特五级评分,从“非常差”到“非常好”、“完全不同意”到“完全同意”分别计为1~5分,得分越高,意味着感知到的家庭资本和支持程度越高。

领悟社会支持分为领悟家庭支持和领悟院校支持,领悟家庭支持具体指家庭支付学生学习和生活的费用、父母给予的有效指导和家庭社会关系对个人发展的帮助作用;领悟院校支持指导师指导、院校氛围、项目申请、出国访学、奖助体系、科研设施(图书馆、实验室等)、基础设施(教室、食堂、宿舍等)等院校环境的支持作用。其中,领悟家庭支持部分的题项采用李克特五级评分,从“完全不同意”到“完全同意”分别计为1~5分,得分越高,意味着感知到的家庭支持程度越高;领悟院校支持部分的题项采用李克特五级评分,从“很不满意”到“很满意”分别计为1~5分,得分越高,意味着感知到的院校支持程度越高。控制变量中本科专业成绩排名通过学生报告专业成绩排名后50%、前30%–50%、前10%–30%、前10%,分别赋值1~4分。工作经历方面,有工作经历取值为“1”,无工作经历取值为“2”。

使用SPSS20.0对预测量表进行项目分析(item analysis)和探索性因子分析(exploratory factor analysis)。运用题目总分相关法进行项目分析,发现所有项目都达到了0.001以上的显著性,各项目有良好的区分度。项目分析后,对预测量表进行探索性因子分析。通过分析可知,量表拥有较好的构念效度。整体而言,量表的同质性极高,Cronbach’a系数超过0.9,可见量表的信度很好。

二、研究发现

1.家庭背景、领悟社会支持、学术性投入之间影响关系的回归分析

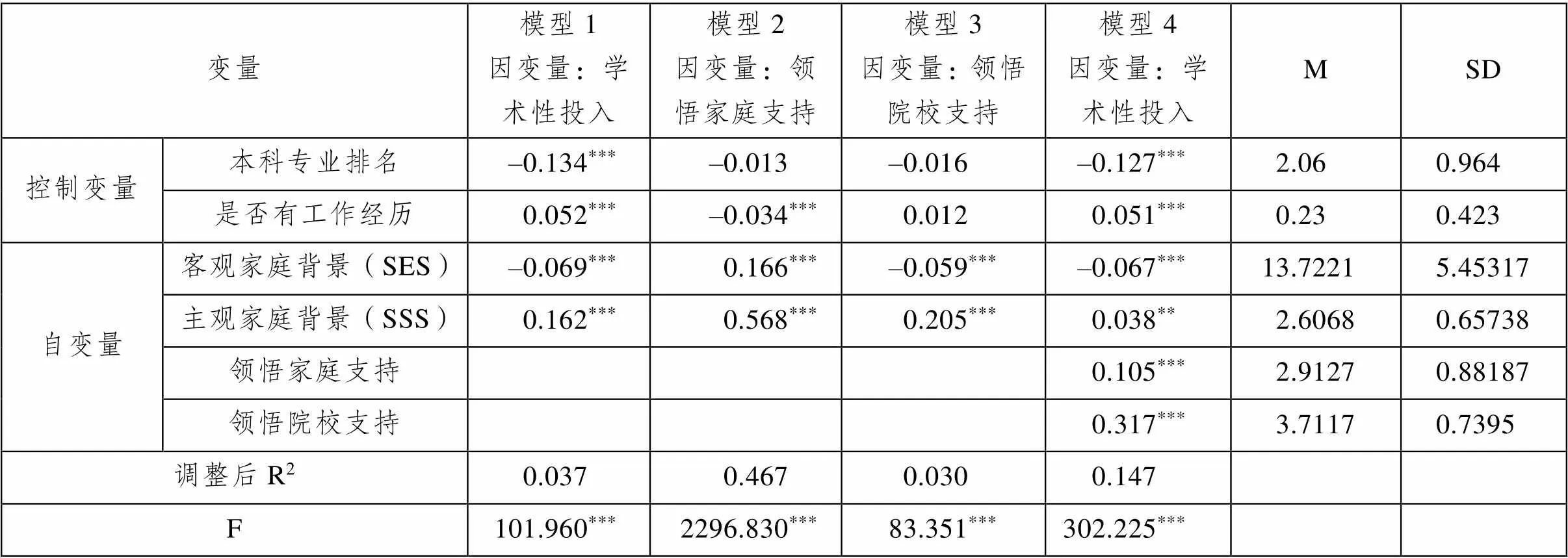

表1列出了各变量的平均数、标准差和回归系数,这里需要说明的是控制变量中本科专业成绩排名、考研前是否有工作经历等与领悟社会支持、学术性投入存在一定的联系。因此,本研究在后续分析中对这些变量进行了控制。而院校层次、专业、学位类型等因素与求学动机和学术性投入没有相关性,因此不列入表格进行分析。

表1中,模型1展示了在控制了相关变量后,客观家庭背景和主观家庭背景对学术性投入的直接影响。可以发现,客观家庭背景对学术性投入的β值是–0.069,主观家庭背景对学术性投入的β值是0.166,说明主观家庭背景越好,硕士研究生的学术性投入越高;但是客观家庭背景越好,硕士研究生的学术性投入却越低。这一结果说明,客观家庭背景和主观家庭背景在研究生阶段仍然对学生学业有影响作用,相较而言主观家庭背景更能促进研究生的学术性投入。通过模型2和模型3可以发现客观家庭背景、主观家庭背景对领悟家庭支持和领悟院校支持具有显著影响。模型4是在模型1的基础上纳入硕士生的领悟家庭支持和领悟院校支持。可以发现,领悟家庭支持和领悟院校支持均能正向预测硕士生的学术性投入,且领悟院校支持比领悟家庭支持的影响更大(0.317>0.105)。R2的大幅增加表明纳入社会支持后模型的解释力度显著增强(从0.037到0.147)。这表明,领悟家庭支持和领悟院校支持极有可能在客观家庭背景、主观家庭背景对硕士生的学术性投入的影响中起中介作用。

表1 家庭背景对硕士生学术性投入影响及其作用机制的回归结果

注:β系数值为标准化后的系数;双尾显著性概率p,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

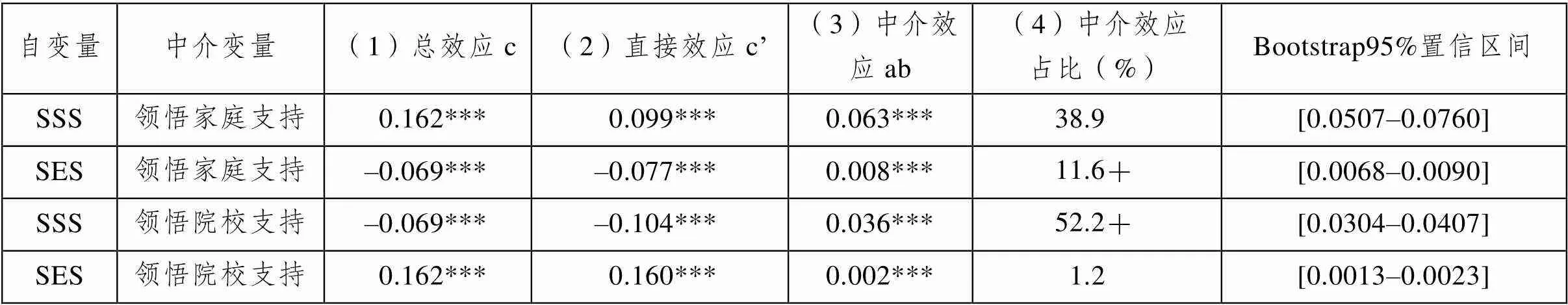

为了进一步验证领悟社会支持的中介作用,本研究根据温忠麟等人提供的检验流程[16],运用Bootstrap百分位检验法(5000次),分别对领悟家庭支持和领悟院校支持的中介效应进行检验。表2中列(1)显示了未控制领悟社会支持时,家庭背景对硕士生学术性投入的总效应c;列(2)显示了控制领悟社会支持时,家庭背景对硕士生学术性投入的直接效应c’;列(3)显示了中介效应ab=c–c’;列(4)显示了中介效应占总效应的比例。表2结果显示,主观家庭背景—领悟家庭支持—学术性投入路径的中介系数为0.063,Bootstrap95%置信区间没有包括0,说明中介效应显著。同样,在客观家庭背景—领悟家庭支持—学术性投入中介模型、主观家庭背景(SSS)—领悟院校支持—学术性投入中介模型、客观家庭背景(SES)—领悟院校支持—学术性投入三条路径中的中介系数分别是0.008、0.036、0.002,Bootstrap95%置信区间均没有包括0,中介效应显著。

2.“是否为第一代大学生”对领悟院校支持中介作用的调节

Muller、Judd和Yzerbyt[17]指出有调节的中介效应是指中介变量对预测变量与因变量关系的中介作用的大小依赖于调节变量。具体来讲,有调节的中介效应体现为预测变量对中介变量的影响程度取决于调节变量,或者是体现为中介变量对因变量的影响程度取决于调节变量,或者是两者兼有。因本研究关注“是否为第一代大学生”这一因素的影响作用,所以只关注客观家庭背景和主观家庭背景通过领悟院校支持对学术性投入产生影响这两个中介模型中“是否为第一代大学生”的调节效应。研究发现,“是否为第一代大学生”在主观家庭背景—领悟院校支持—学术性投入这个中介模型中起调节作用。具体通过如下步骤验证这种有调节的中介效应。

首先,在进行对中介作用的调节效应分析之前对中介变量领悟院校支持、调节变量“是否为第一代大学生”以及预测变量学术性投入进行中心化处理(减去各自的均值),以避免多重共线性的影响,以此为基础计算主观家庭背景与“是否为第一代大学生”的交互作用项。

然后,以主观家庭背景、“是否为第一代大学生”以及这两者的交互作用项一起作为预测变量,以领悟院校支持为因变量采用强迫进入法进行回归分析。结果表明,整体模型具有统计显著性,F=68.515,交互作用项对领悟院校支持的影响达到显著水平(P<0.001),所有预测变量对领悟院校支持的联合解释力(Nagelkerke R2)为0.025,具体结果见表3。从表3可以看出,主观家庭背景与“是否为第一代大学生”交互对领悟院校支持的预测作用显著(B=0.025,P<0.05),这说明“是否为第一代大学生”对主观家庭背景与对领悟院校支持的关系存在调节作用。前面的结果分析已经表明,领悟院校支持在主观家庭背景与学术性投入之间起中介作用,而这里的分析表明这个中介变量因“是否为第一代大学生”所调节,因此可以认为“是否为第一代大学生”对领悟院校支持的中介效应起着调节作用。

表2 硕士研究生领悟社会支持的中介效应分析

注:因变量:学术性投入。*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;+表示遮掩效应;控制变量同表1。

表3 “是否为第一代大学生”对领悟院校支持的调节作用分析

综合以上发现和分析,在家庭背景对研究生学术性投入影响机制中,客观家庭背景通过领悟社会支持对学术性投入产生作用,客观家庭背景越好的硕士生,领悟家庭和领悟院校支持水平均更高;主观家庭背景则通过领悟院校支持对硕士研究生学术性投入产生作用,并且“是否为第一代大学生”在这一中介模型中起调节作用。也就是说,父母至少有一方是大学生的硕士生更容易在大学环境中获得各种条件的支持从而在学术性投入中表现得更好。

三、结论、讨论与建议

1.结论

本研究发现,客观家庭背景和主观家庭背景对硕士研究生的学术性投入均有显著的预测作用。其中,客观家庭背景良好的硕士研究生在领悟家庭支持中更有优势,但家庭背景与领悟院校支持和学术性投入呈负相关。主观家庭背景通过领悟家庭支持和领悟院校支持影响学生的学业投入。领悟家庭支持和领悟院校支持均可以解释硕士研究生的主观家庭背景与学术性投入之间的相当一部分变异。对家庭背景自我感觉越好的硕士研究生,越能够寻求和使用学校的各种条件和资源帮助自己完成学业;自我感觉家庭背景较差的硕士研究生则容易产生更多的局限感和畏难情绪,从而限制自己的学业发展。在主观家庭背景通过领悟院校支持对学术性投入产生影响这一中介模型中,“是否为第一代大学生”在主观家庭背景和领悟院校之间起到调节作用。第一代大学生由于父母对高校系统和规则的不了解,无法像非第一代大学生一样在高校的运行环节中感到熟悉和自如,可能导致学术性投入不如非第一代大学生。

2.讨论

家庭背景影响硕士研究生感受到的家庭支持和院校支持。家庭对硕士研究生教育的经济投入程度,给予硕士生的关心、指导和支持,家庭是否有社会关系且愿意投入到硕士研究生的学习,都影响着硕士研究生感受支持的程度。值得注意的是,越好的客观家庭背景反而呈现更低的学术性投入,可能的解释是:如果学生没有读博的需求,客观家庭背景较好的学生可能通过领悟家庭的经济和社会关系的支持,将更多的精力花在社会性投入上,比如参加各种学生组织、创业实习等。也就是说,家庭经济资本和社会资本好的学生,因为有除了学习之外别的出路或者更重视通过社会性活动去提升自己,所以会花更少的精力在学术性学习上;另一方面,如果这些学生是出于对学术的兴趣等内部求学动机而读研究生,而且不用为生计操心,那么他们可能在学术上更投入。对这些学生来说,想学就能好好学而没有后顾之忧,尤其是父母如果受过良好的教育,他们就更有可能得到经济能力和社会地位的加持,其学术性投入就会更高。这也解释了人们为什么说好的学术成果是闲逸的产物。当然,需要注意硕士研究生是否因为客观家庭条件好而不努力提高自我浪费了时间。

功能主义的“社会选择论”不赞同家庭背景能够影响大学生的学业成就,但认为经过多轮淘汰后,最终进入大学的学生无论来自哪个阶层,在学业成绩、个人抱负、综合能力等方面都会具有较强的同质性[18]。功能主义的观点正说明了学业成绩好的学生有类似的家庭,学业成绩不好的学生则来自各种各样的家庭。家庭经济状况只是一个方面,家庭结构和父母文化程度对学生获得主观支持的作用更为突出[19]。家庭的文化资本也深刻地影响着硕士研究生对高校运行系统规则的掌握,掌握规则才能有效地与院校的现有条件互动从而领会到院校的支持。拥有较多家庭文化资本和社会资本的大学生因其父母更加熟知规则并培养他们自小适应这些规则,在大学人力资本积累中必然具有优势[20]。虽说当今中国大学的校园文化不像欧美精英大学那样有较明显的文化资本传承的特点,但学校教育领域自然有一套运作规则。

是否为家庭的第一代大学生影响着硕士研究生的学业。第一代大学生是指父母双方均没有任何大学或学院经历的大学生。有研究表明,第一代大学生心理发展比较脆弱,得到的支持较少,生活满意度较低,接受心理健康治疗的比例更高,存在焦虑、抑郁、压力大等问题[20]。本研究的结果也说明,“是否为第一代大学生”影响着硕士研究生感受到的主观家庭背景和领悟院校支持的能力。父母或者更多长辈拥有大学求学经历是重要的文化资本,对于硕士研究生在高等教育领域的熟悉感以及他和导师之间的良性互动有重要的帮助。

3.建议

对院校来说,硕士研究生教育管理者与政策制定者需要对客观家庭背景较差的学生加强经济支持以及实施教育补偿政策。首先,将家经济条件作为发放硕士研究生助学金的重要考量指标,而不是所有学生一刀切。增加对客观家庭背景一般的学生的物质支持有助于减少学生的窘迫感,使学生有更宽松的条件投入科研而不必忙于各种兼职等。其次,关于场域规则的教学是非常有必要的。拉鲁指出,关于场域规则的知识本身就是非常关键的一种文化资本,很有必要向大学中的工人阶级学生解释高等教育机构的场域规则[22]。因此,大学应对家庭文化资本较差的学生进行学业指导,发放学生手册说明学校的各项资源条件以及给弱势学生开通绿色通道办理各项业务等。此外,给弱势家庭的硕士研究生提供更多有助于培养沟通协调等能力的勤工助学岗,让学生同时获得经济和能力的提升。硕士生导师要更加细致地了解硕士研究生的心态和所面临的处境,给因为家庭条件导致的内向、不自信、不敢主动与导师交流的学生提供更多的关心和帮助,例如提供有偿的科研助理岗位,让这些硕士研究生“不得不”学着与导师互动交流。

对硕士研究生来说,客观家庭背景是很难改变的,那么应该充分认识到主观家庭背景对于个体的身体健康、心理健康、幸福感、学业成绩的重要作用。硕士研究生自己应该有意识地减少对客观家庭条件的比较,认识到“文化资本”本身没有高下之分。条件差的硕士研究生可充分利用家庭背景的“底层文化资本”,将勤奋和坚毅的品质贯穿于学习和生活中。硕士研究生的父母应该关注家校联系,尤其是第一代大学生的家庭,可通过与导师、辅导员等学校工作人员的交流和沟通,增进对硕士研究生的了解和理解,关注学校微信公众号等信息平台,让硕士研究生意识到父母仍然在提供精神支持,为其提供尊重、温暖和民主的家庭氛围,帮助他们减少后顾之忧和心理匮乏感。虽然感受到的支持不是能看得见摸得着的客观现实,但是被感知到的现实却是心理的现实,而正是心理的现实作为实际(中介)的变量影响人的行为和发展[23]。学生感受到的主观支持往往比直接支持例如金钱等物质帮助更有意义。

[1] 赵琳, 王传毅. 以“学”为中心: 研究生教育质量评价与保障的新趋势[J]. 学位与研究生教育, 2015(3): 11-14.

[2] GEORGE D K, CRUCE M, RICK S, et al. Unmasking the effects of student engagement on first-year college grades and persistence[J]. The journal of higher education, 2008(5): 540-563.

[3] 周菲. 家庭背景对大学生学习投入的影响研究[D]. 南京: 南京大学, 2015.

[4] 李明磊, 黄欢, 黄雨恒, 等. 硕士生培养过程关键要素实证研究——基于中国研究生满意度调查[J]. 研究生教育研究, 2021(1): 7-14.

[5] BRADLEY R, CORWYNR. Socioeconomic status and child development[J]. Annual review of psychology, 2002, 53(3): 371-399.

[6] DAVIS J. Status symbols and the measurement of status perception[J]. Sociometry, 1956, 19(3): 154-165.

[7] WILKINSON R G. Health, hierarchy and social anxiety[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 1999, 896: 48-63.

[8] 程利娜. 家庭社会经济地位对学习投入的影响: 领悟社会支持的中介作用[J]. 教育发展研究, 2016(4): 39-45.

[9] 姬彦红. 女大学生心理韧性与压力事件、社会支持的关系研究[J]. 中国特殊教育, 2013(2): 96-100.

[10] 安芹, 李旭珊. 大学新生学校适应与家庭功能、社会支持及应对方式[J]. 中国心理卫生杂志, 2010(10): 796-800.

[11]刘志侃, 程利娜. 家庭经济地位、领悟社会支持对主观幸福感的影响[J]. 统计与决策, 2019(17): 96-100.

[12]PASCARELLA E T, TERENZINI P T. How college affects students: a third decade of research: Vol 2[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2005: 53-57,116.

[13]张信勇. 社会支持对大学生学习投入的影响研究[J]. 教育发展研究, 2015(9): 59-64.

[14] 刘志侃, 程利娜. 家庭经济地位、领悟社会支持对主观幸福感的影响[J]. 统计与决策, 2019(17): 96-100.

[15] 彭湃, 胡静雯. 控制型指导与研究生能力增长——基于2021年“全国硕士研究生学习和发展”调查数据的分析[J]. 高等教育研究, 2021, 42(9): 52-61.

[16] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731-745.

[17] MULLER D, JUDD C M, YZERBYT Y V. When moderation is mediated and mediation is moderated[J]. Journal of personality and social psychology, 2005, 89(6): 852-863.

[18] RAYMOND. Education, opportunity, and social inequality: changing prospects in western society[J]. Contemporary sociology, 1976, 5(2): 152.

[19] 李慧民, 李越美. 家庭背景对大学生社会支持的影响[J]. 中国行为医学科学, 2004(13): 191.

[20] 李春玲, 郭亚平. 大学校园里的竞争还要靠“拼爹”吗?——家庭背景在大学生人力资本形成中的作用[J]. 社会学研究, 2021, 36(2): 138-159, 228-229.

[21] JENKINS S R, BELANGER A, CONNALLY M L, et al. First-generation undergraduate students’ social support, depression, and life satisfaction[J]. Journal of college counseling, 2013, 16(2): 129-142.

[22] LAREAU A. Cultural knowledge and social inequality[J]. American sociological review, 2015, 80(1): 1-27.

[23] THOITS P A. Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social support as a buffer against life stress[J]. Journal of health and social behavior, 1982, 23(2): 145-159.

湖北省高校学生工作精品项目研究课题“‘00后’困难大学生‘四位一体’帮扶育人体系构建”(编号:2020XGJPG3013)

10.16750/j.adge.2022.09.011

赖秦江,江汉大学炳灵学院讲师,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,武汉 430074;彭湃(通讯作者),华中科技大学教育科学研究院副教授,武汉 430074;尹霞,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,武汉 430074。

(责任编辑 刘俊起)