面向工程教育的物联网工程专业课程建设的探索与实践

黄贵林 张正金 江家宝 王洪海 方 周

(巢湖学院 信息工程学院,安徽 巢湖 238024)

0 引言

物联网系统感知识别层涉及到各式终端硬件设备,硬件建设成本是物联网系统普及推广的重要决定性因素。2021年,荷兰ASML公司最新推出了新一代EUV光刻机,其极限制造精度有望达到1 nm。同时,Intel也宣布在2024年实现2 nm芯片制造,这也意味着集成电路制造工艺即将进入埃米级。集成电路技术的发展,硬件建设成本不断下降,有利于物联网系统的推广应用,物联网工程专业发展迎来新的契机。

2016年6月,我国正式加入国际上最具影响力的工程教育学位互认协议《华盛顿协议》,通过认证的工程专业的毕业生学位得到《华盛顿协议》其他组织的认可[1]。在工程教育专业认证的过程中,认证为工程教育指明了方向,切实提高工程教育质量,提高了毕业生适应社会和行业发展需求的能力[2]。工程教育专业认证的三个核心理念即以学生为中心[3]、目标导向[4]、持续改进[5]。引入工程教育,为物联网工程专业建设提供科学指导,已经成为专业建设潮流。课程建设是专业建设的根本保证,特别是专业课程[6]。用工程教育三个核心理念引领专业课程建设,是物联网工程专业进行工程教育的重要体现。

1 物联网工程专业课程

1.1 课程结构

从体系结构上来说,物联网系统分为感知识别层、网络传输层和应用层,课程也可以这样分层。应用层负责数据应用[7],应用层课程主要涉及软件开发。网络传输层负责数据传输,网络传输层课程主要涉及网络建设。感知识别层负责采集数据,感知识别层课程主要涉及数据识别设备开发。感知识别层专业知识直接支撑网络传输层,网络传输层专业知识直接支撑应用层。感知识别层专业知识在物联网系统开发活动中起到承上的作用,网络传输层专业知识起到承上启下的作用。

本研究专业课程是指只有物联网工程专业开设的计算机相关课程,主要涉及感知识别层和部分网络传输层,例如“RFID开发技术”“Zigbee通信原理”“传感器原理与技术”“物联网控制原理与技术”“定位系统”等。各高校培养方案不一,专业课程还包括其他课程。其他专业的专业课程涉及应用层课程和其余网络传输层,这些课程不仅存在于物联网工程专业当中,同时也存在于其他计算机相关专业当中,其课程教学设计已经有所研究[8-9]。专业课程即感知识别层课程和部分网络传输层课程,只存在于物联网工程专业当中,体现出物联网工程专业与其他计算机相关专业之间的课程差别。专业课程对于学生形成完整的专业知识体系,构建物联网系统工程思维,实现物联网系统的协同开发[10],解决复杂的物联网工程问题至关重要[11]。为此,加强专业课程建设意义重大。

1.2 教学现状

物联网工程专业课程在教学内容、理论教学和实践教学三个方面,普遍存在一定的问题。

(1)教学内容:物联网专业课程涵盖不同学科知识,综合性强。先修课程(非专业课程或专业课程)不能强有力支撑专业课程,专业课程学习缺乏应有的知识基础,教学内容之间缺乏连续性,没有形成教学内容通路。专业课程不能完成预定教学目标,无法取得令人满意的教学达成度。随着学期的推移,专业课程目标达成度会越来越低,持续改进也将无济于事,工程教育目标导向性得不到保障。

该问题主要体现在三个方面。第一,该开设的先修课程没有开设;第二,先修课程开设了,但开设的学期滞后;第三,先修课程按照正确学期顺序开设了,但教学内容对后续专业课程缺乏支撑,教学内容缺乏连续性。

(2)理论教学:专业课程对应各物联网子系统,子系统工作原理是理论教学内容的主体结构,它能够将松散的知识点有力耦合在一起,促进学生对整个课程的理解和掌握。但现有的教学研究对主体结构缺乏关注,理论教学设计对此也缺乏重视。专业课程理论教学只关注到形式上松散的教学知识点,没有聚焦到课程对应的物联网子系统级工作原理,学生对子系统级的工作原理缺乏掌握,影响学生对整个物联网系统工作原理的掌握,不利于学生形成完整的课程知识体系。

只有充分掌握工作原理,才能开展物联网系统开发,完成实践教学的任务。

(3)实践教学:专业课程实践教学当中的验证型项目较多,验证型项目只进行验证,学生没有真正参与进来,学生的主体作用和创造性没有得到发挥,没有获得感,自然而然对实践教学失去了兴趣,违背了工程教育以学生为中心的理念。

物联网专业课程实践教学项目主要是基于硬件进行编程开发。例如某课程实践教学须要开发的模块有A、B、C。模块A、B、C无法单独运行,须要相互调用形成系统,数据才能形成通路,各模块才能正常工作。如果开发A模块,须要依托B、C,才能导通A的数据,因此须要将B、C代码告诉学生;如果开发B模块,须要将A、C代码告诉学生;如果开发C模块,须要将A、B代码告诉学生。在这个死循环当中,A、B、C代码已经全部给学生了。如果不告诉学生代码,让学生同步开发模块A、B、C实现整系统,实验可行性大大降低,专业课程正在学习阶段的学生基本无法完成,也不符合实践教学循序渐进的思路。就这样,很多实践教学项目因此成为了验证型项目。

2 建设内容

教学内容是人才培养目标的载体,人才培养目标体现在教学内容上,理论教学和实践教学是落实教学内容的两个重要途径,如图1所示。

图1 专业课程建设思路

2.1 目标导向性指导教学内容确立

提出教学知识点画布工具,将教学知识点画布作为教学内容确立的工具,所有的教学知识点和先修教学知识点都体现在画布上。分析得到专业课程教学内容,专业课程教学内容充分体现了人才培养目标。然后,进一步分析得到先修课程教学内容。由此,疏通了专业课程与先修课程之间的教学内容通路,专业课程拥有先修课程赋予的扎实知识基础,从根本上消除专业课程教学达成度提高的障碍,实现工程教育目标导向性。

2.2 持续改进指导理论教学设计

在理论教学设计中提出原理模拟,模拟各专业课程对应的物联网子系统工作原理。教学内容确立以后,分析专业课程教学内容特点。各专业课程对应各物联网子系统,物联网子系统工作原理是专业课程教学内容的主体结构,工作原理贯穿了专业课程的教学内容。理论教学聚焦子系统工作原理,课堂分组任务模拟物联网子系统工作原理,原理模拟的范围和角色可以进行调节。原理模拟加速学生知识内化。同时,模拟效果能够充分反映学生对教学内容的掌握情况,暴露学生的学习障碍,呈现需要改进的教学问题,让工程教育持续改进更具针对性。

2.3 以学生为中心指导实践教学设计

在实践教学设计中提出递增式开发各专业课程对应的物联网子系统。工作原理掌握以后,实践教学具备扎实的理论基础。对验证型项目进行重新设计,将整个项目科学分解为最小系统和若干个模块。实践教学进行递增式开发,从开发最小系统开始,向最小系统按顺序增加开发模块,系统开发由内核向外层递增,直至完成功能完善的整系统开发。从最简单的系统开始,在最小系统的基础上进行开发,给学生预留了充足的创新空间。合理设置模块开发顺序,消除了非技术因素导致的难度,提高了实践教学项目可行性,提升了学生开发自信。引导学生深度参与,充分发挥学生的积极性和创造性,突出了工程教育以学生为中心的理念。

3 建设措施

物联网专业课程,对应物联网各子系统,都是面向数据处理和传输。物联网专业课程教学现状中存在问题的根源具有共性,因此可以采取相同的建设措施来解决。为深入介绍专业课程建设的具体做法,将以典型的物联网专业课程“RFID开发技术”为例。

3.1 教学内容确立

以教学知识点画布为工具,围绕课程目标确立教学内容。

从工程教育科学的角度,对毕业要求进行细化,得到具体的指标点。学生如果能够满足这些细化的毕业要求,实现具体的指标点,也就意味着能够运用基础科学知识、专业技术技能、管理科学等自然科学和社会科学的理论,研究和解决物联网系统开发中的实际问题。对于专业课程来说,工程教育指标点落实在课程目标上。

(1)挖掘物联网工程专业工程教育指标点内涵,形成课程目标。以物联网工程专业常见的部分指标点为例,工程教育指标点涉及到语言工具、数学模型、系统模型或结构、工程知识、方案推理、方法与技能、评估、设计/开发方法、软硬件或部件设计思路、实验科学基本方法、现代仪器、信息技术工具、工程工具、模拟软件。语言工具指的是什么语言工具?数学模型该怎么建立?系统模型或结构包括哪些?工程知识包括什么?方案推理的过程是什么?方法与技能的内容是什么?怎么样去评估?有哪些基本的设计/开发方法和技术?软硬件单元或部件的设计思路?实验科学基本方法有哪些?有哪些现代仪器?有哪些信息技术工具、工程工具?有哪些模拟软件并能用来干什么?加强物联网行业调研,深入挖掘指标点的这些内涵,科学形成课程目标。

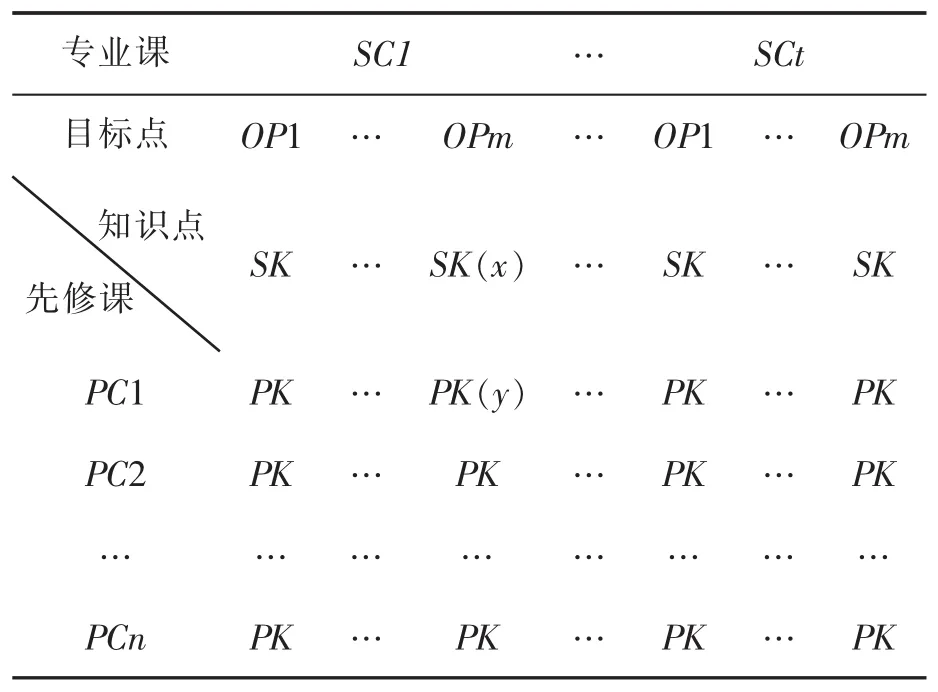

(2)设计物联网工程专业教学知识点画布,如表1所示。各物联网工程专业课程(SC),表示为SC1~SCt。各先修课程(PC),表示为 PC1~PCn。集合{SC1,SC2,…,SCt} 集合{PC1,PC2,…,PCn},物联网专业课程也属于其他专业课程的先修课程。专业课程目标对应宏观教学内容,为得到微观知识点,将课程目标划分为课程目标点,m个目标点(OP),表示为OP1~OPm。专业课程教学知识点,用SK表示。先修课程知识点,用PK表示。目标点的内涵是知识点,在专业课程当中,逻辑关联目标点,可以得到SK。在先修课程当中,对SK进行逻辑关联,可以得到专业课程教学所需要的基础知识点PK,也就是找到专业课程对先修课程的教学知识点需求PK。逻辑关联得到知识点的过程用 f()表示。

表1 教学知识点画布

(3)专业课程教师完成画布当中的SK,确立专业课程教学内容。目标点OPm在SC1上对应的教学知识点 SK(x),用 f(SC1,OPm)表示。完成画布专业课程教学知识点填写以后,就可以确立所有物联网工程专业所有专业课程教学内容。通过,得到物联网专业课程 SC1 的教学内容。

(4)专业课程教师完成画布当中的PK,以此确立先修课程教学内容。OPm在SC1上对应的教学知识点SK(x)确立以后,该教学知识点对先修课程 PC1的教学知识点需求 SK(y),用 f(SC1,OPm,PC1)表示。完成画布先修课程教学知识点填写以后,就可以得到所有专业课程对所有先修课程的教学内容需求。通过,得到所有专业课程对PC1的教学内容需求,也就形成了PC1教学内容的雏形。按照同样的方法,先修课程教师对雏形进一步逻辑关联,可以得到先修课程PC1的教学内容。

(5)以物联网工程专业课程“RFID开发技术”为例,先修课程包括“大学物理”“电子电路技术”“计算机组成原理”“单片机原理与技术”“JAVA程序设计”和“操作系统”。“RFID开发技术”对先修课程“大学物理”的教学内容需求包括对称振子天线、引向天线、微带天线、微波天线、电磁波等;对先修课程“电子电路技术”的教学内容需求包括传输线理论、串联和并联谐振电路的谐振条件、谐振特性、谐振曲线和通频带、品质因数等。所有先修课程和专业课程“RFID开发技术”的教学内容逻辑关联在一起,就形成了一条教学内容通路。在教学内容确立的过程中,教师很清晰物联网工程专业需要开设哪些专业课程,专业课程安排在哪几个学期,专业课程教什么。

3.2 理论教学设计

模拟专业课程对应物联网子系统的工作原理,促进知识内化,呈现需要改进的教学问题。

(1)分析专业课程教学内容特点。通过分析可知,专业课程理论教学内容的主体结构是该课程对应的物联网子系统工作原理。因此,可以将工作原理设计成课堂分组任务,进行物联网子系统工作原理模拟。工作原理当中的硬件模块结构、信号处理和信号传输,涉及到原理模拟的角色、活动和互动。

(2)原理模拟选择典型应用。选择学生熟悉的技术应用案例,作为课堂分组任务进行工作原理模拟。熟悉的内容,使学生对原理模拟有一定的知识准备,能够激发学生对原理模拟的兴趣。以“RFID开发技术”为例,从数据流和控制信号流的角度,学生扮演硬件模块,传递数据或控制信号卡片,模拟校园餐厅就餐刷卡当中的数据传输和处理过程,如图2所示。

图2 原理模拟

(3)原理模拟角色分配。RFID系统包括射频振荡器、射频发送器、射频接收器、放大器、信道编码/解码电路、数字电路、建设器、天线、RF-interface、Anti-Collision、Select-Application、ATR、Authentication Acesscontrol、Control Arithmeticunit、RAM、ROM、EEPROM等20个硬件模块。学生扮演这些硬件模块。

(4)原理模拟活动和互动设计。以刷卡金额数据流动为主线,每个学生流转控制信号Control、Energy、POR、Clock 或数据 Data,完成自己的模拟任务。数据始终在数据通路上有序流动,每个学生之间传递的是控制信号卡片或者金额数据卡片,例如信源编码前后的数据形式将会发生改变,数据卡片的样式也会不断变化。从信源编码/解码、信道编码/解码、信号调制/解调、防碰撞、身份认证、加密/解密、读取电子标签金额、修改电子标签金额、建设器访问等环节全流程模拟。

(5)课程初期进行局部模拟。学生对RFID系统的工作原理没有完全掌握,只有局部掌握。这时,可以进行局部模拟。学生模拟20个硬件模块当中的部分模块,随着课程学习的深入,将逐步扩大模拟范围。多个局部模拟分组,可以同时进行,提高课堂效率。

(6)课程后期进行全局模拟。学生对RFID系统的工作原理已经有了完全掌握,这时可以进行全局模拟。20个学生分别模拟20个硬件模块,学生1~学生8共同扮演的是阅读器即刷卡机,学生9~学生20共同扮演的是电子标签即饭卡。

(7)原理模拟促进学生知识内化。在模拟的过程当中,针对同样一个模拟分组,每个学生轮流扮演不同的硬件模块,提高原理模拟的效果,实现深入模拟。在布置原理模拟任务后,模拟之前,学生会做一定的准备工作,可以倒逼学生实现知识内化。

(8)模拟效果呈现学生学习障碍。原理模拟涉及的范围广,内容多。模拟效果能够充分反映学生对教学内容的理解、掌握和应用情况,暴露学生的学习障碍,呈现需要改进的教学问题,使工程教育持续改进的针对性更强。

3.3 实践教学设计

由内核向外层递增式开发专业课程对应的物联网子系统,引导学生深度参与。

以“RFID开发技术”中RFID系统阅读器的开发为例,介绍递增式开发过程。在RFID最小系统上可以实现更多的开发活动,依托物联网系统导通并看到RFID系统通信数据,根据正确的开发顺序进行模块开发,逐步丰富RFID系统,直至实现功能完善的RFID系统。在这过程当中,整个的RFID系统开发活动由内核向外层分步有序实施,降解了实验难度,有利于提高学生积极性,引导学生深度参与,能够最大限度地发挥学生的创造性。如图3所示。

图3 递增式开发

(1)开发RFID最小系统。类似于单片机最小系统,RFID最小系统是指能够维持RFID系统正常工作的最小工作单元。只有RFID系统尽可能小,学生才能在RFID系统上实现更多的开发,为学生预留更多的开发空间,这是将验证型实验变更为设计型实验的首先条件。

设计RFID最小系统,可以选择低频125KHZ的EM4095作为阅读器,选择EM4100作为电子标签。EM4100内部的电路和代码已经完全固化,基于EM4095对阅读器进行开发。很显然,EM4095接收EM4100发送的数据就是RFID最小系统对应的功能。

(2)最小系统嵌入到物联网系统。完整的物联网系统必须包含应用层、网络传输层和感知识别层,RFID系统位于感知识别层。单独的RFID系统是不能正常工作的,无法导通并看到通信数据。为此,必须在RFID系统之上增加网络传输层和应用层,将RFID系统嵌入到物联网系统。构建功能完整的物联网系统,才能看到RFID系统的通信数据,整个实验才能顺利进行。

第一个问题,选择网络传输层实现技术。实践教学选择ZigBee作为网络传输层通信技术。ZigBee在物联网系统当中广泛使用的短距离无线通信技术,CC2530提供了强大和完整的ZigBee RF4CE远程控制解决方案。因此选择基于CC2530的ZigBee通信协议,实现网络传输层的功能。CC2530连接 EM4095,通过 P1.2、P1.3、P1.4 分别连接 EM4095的 MOD、DMOD_OUT、SHD 端口,RFID 最小系统作为物联网系统的感知识别层,采集EM4100电子标签数据。

第二个问题,选择应用层实现技术。CC2530作为物联网系统控制器,可以连接LCD显示器,显示RFID系统的通信数据,作为物联网系统应用层。

(3)设置模块开发顺序。根据功能完善RFID系统的正常通信流程,正确设计开发顺序。假如RFID通信数据传输路径依次为电子标签、模块1、模块2、模块3、模块4、RFID最小系统的阅读器,开发顺序和传输路径是相反的过程,那么模块开发的正确顺序为模块4、模块3、模块2、模块1。只有这样,RFID系统上数据才能形成通路,才能正常传输,这是实验完成的保障。

(4)递增式开发RFID系统。按照以上顺序原理,在RFID最小系统的阅读器基础上,依次设计开发以下模块:防碰撞技术、信道编码技术、RFID加密技术、EPC技术、校园卡技术有关功能。随着实践教学的深入进行,逐步完成一个功能丰富完整的RFID系统,将验证型项目扭转为设计型项目。在这过程当中,RFID系统的规模不断增加。

4 结语

专业课程是物联网工程专业人才培养的决定性课程,加强对专业课程的建设意义重大。首先,提出了教学知识点画布作为教学内容确立的工具,并给出了教学内容确立的方法。教学内容确立,有工具,有方法。先修课程教学内容是为专业课程教学内容做知识铺垫,专业课程教学内容体现了人才培养目标。只有全面落实专业课程教学内容,才能实现工程教育目标导向性。其次,提出了原理模拟作为理论教学设计,聚焦教学内容主体结构。工作原理作为教学内容的主体结构,贯穿了整个专业课程的教学内容。模拟各专业课程对应的物联网子系统工作原理,促进学生知识内化,同时模拟效果能够暴露学生学习障碍,呈现需要改进的教学问题。原理模拟发现教学问题,工程教育持续改进解决教学问题。最后,提出了递增式开发作为实践教学设计,充分解决了实践教学项目验证型的问题。以最小系统为基础,由内核向外层逐步开发实现各专业课程对应的物联网子系统。递增式开发,有计划,有步骤,消除了非技术因素导致的难度,提升学生开发自信,引导学生深度参与实践教学,突出工程教育以学生为中心。

用工程教育理念指导专业课程建设,提高了专业课程建设的科学性。在一定程度上,本研究从根本上回答了教什么、理论教学和实践教学怎样教的问题,能够科学指导专业课程教学大纲编制和物联网工程专业人才培养方案制定,有利于提高物联网工程专业人才培养质量。