球囊二次扩张椎体后凸成形术与骨填充网袋椎体成形术治疗伴后壁破裂的骨质疏松性椎体压缩骨折疗效研究

刘 颖,张 渝,文 化,赵 军,洪 浩,丁浩洋,杨 荣

重庆市中医骨科医院脊柱外科,重庆 400012

骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCFs)是老年骨质疏松症最常见的并发症之一,可引起严重的腰背部疼痛,限制日常活动,降低生活质量[1]。非手术治疗常发生后凸畸形,导致慢性腰背部疼痛,同时老年人长期卧床易导致坠积性肺炎、尿路感染、深静脉血栓、压疮等并发症,甚至死亡[2-3]。由于老年骨质疏松症患者椎体骨的质量较差,开放式内固定手术往往出现失败[2]。经皮穿刺椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)和经皮穿刺椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)是治疗老年OVCFs最主要的两种微创手术方式,操作简单、安全有效,能够快速、有效缓解疼痛,改善生活质量[4-6]。骨水泥渗漏是PKP和PVP最常见的并发症,其发生率8%~22%[7],一旦渗漏到椎管内可引起神经、脊髓损伤等严重并发症,因此伴后壁破裂的OVCFs患者被视为手术禁忌[8]。为降低骨水泥渗漏的风险,骨填充网袋椎体成形术(bone filling vertebroplasty or vesselplasty)在PKP的基础上发展而来,尤其适用于伴后壁破裂的OVCFs患者[9-11]。近年来有研究表明通过球囊在椎体内二次移动撑开扩张后注入骨水泥能够减少其外溢发生,为伴后壁破裂的OVCFs患者手术的实施提供了新的条件和机会[7]。本文回顾性研究2018年1月—2020年1月重庆市中医骨科医院脊柱外科收治的伴后壁破裂单节段OVCFs患者60例,通过比较球囊二次扩张椎体后凸成形术和骨填充网袋椎体成形术治疗伴后壁破裂的单节段OVCFs患者的临床疗效,为其临床治疗决策提供参考。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄≥60岁;(2)胸腰背疼痛明显,且没有双下肢放射性疼痛;(3)胸腰椎MRI证实为新鲜的单节段OVCFs;(4)胸腰椎CT显示椎体后壁破裂,有裂缝或骨折线累及,但无骨折块后移或后移<3mm;(5)骨密度T值<-2.5SD;(6)术前可俯卧>30min,可耐受手术;(7)受伤时间<2周。排除标准:(1)脊柱手术史;(2)其他性质病理性骨折,如脊柱肿瘤、结核等;(3)存在严重的凝血功能障碍;(4)穿刺部位皮肤存在感染;(5)合并严重的内科系统疾病且无法耐受手术;(6)2个节段及其以上的胸腰椎OVCFs;(7)存在脊髓、神经损伤症状;(8)椎体和(或)附件骨折严重,骨折块明显移位。

本组共纳入伴后壁破裂的单节段OVCFs患者67例,根据手术方式不同分为球囊组(32例)和网袋组(35例)。球囊组行球囊二次扩张椎体后凸成形术,其中2例因末次随访时间<6个月而排除在外,最终纳入30例患者。网袋组行骨填充网袋椎体成形术,其中3例因末次随访时间<6个月、2例随访过程中因内科疾病死亡而排除在外,最终纳入30例患者。

本组共60例,男性21例,女性39例;年龄60~88岁,平均67.7岁。椎体分布:T83例,T94例,T104例,T1114例,T1213例,L19例,L28例,L35例。致伤原因:扭伤22例,跌倒伤24例,无明确诱因14例。所有患者骨密度( bone mineral density,BMD)T值<-2.5SD,平均(-2.5±0.5)SD。两组患者一般资料见表1,两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经重庆市中医骨科医院医学伦理委员会批准(EC-20210812-1013),患者及家属均同意并签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较

2 手术方式

手术操作均由同一名脊柱外科副主任医师完成,手术器械均由山东冠龙医疗用品有限公司提供。

球囊组:患者俯卧位,腹部悬空。在C型臂X线机引导下定位并标记伤椎及椎弓根体表投影。手术区域进行常规消毒铺巾。在椎弓根体表投影外侧约0.5cm处,用1%利多卡因逐层浸润麻醉至椎弓根表面。经椎弓根入路穿刺,建立工作通道使其超过椎体后1/3处,用实心椎体钻在椎体内扩孔并使钻头尖超过椎体前1/3。将球囊顺着工作通道放置于椎体前缘约1/3,注入造影剂,缓慢撑开扩张使骨折椎体复位满意后,回收造影剂并回撤球囊至工作通道末端,行第二次撑开扩张至椎体高度恢复满意。移除球囊后,将拉丝成膏后的骨水泥在C型臂X线机透视下缓慢推注入椎体内,见骨水泥弥散位置良好后停止推注,最后取出工作通道。

网袋组:体位、麻醉及穿刺方法同球囊二次撑开扩张椎体后凸成形术。建立工作通道后,透视下将扩张矫形器沿工作套管置入椎体前中部,顺时针缓慢旋转使金属弹片扩张,恢复椎体高度并在椎体内形成一定程度的空腔。扩张满意后,撤出扩张矫形器,并在椎体前缘约1/3处放置合适大小的骨填充网袋。将拉丝成膏后的骨水泥在C型臂X线机透视下缓慢推注入至网袋中,缓慢逐层渗出至网袋边缘的松质骨内,见骨水泥弥散位置良好后停止推注。脱离工作通道与网袋,最后取出工作通道。

3 术后处理

术后24h内卧床休息,密切监测生命体征。24h后在胸腰椎支具保护下下床活动,卧床时则行双下肢肌肉收缩功能锻炼,并逐步行腰背肌功能锻炼。术后予以口服钙剂1 200mg/d,口服阿法骨化醇0.5μg/d,静脉滴注唑来膦酸5mg/d或口服阿仑膦酸钠70mg/周常规抗骨质疏松治疗。术后3d,3、6、12个月复查胸腰椎正侧位X线片,以后每隔1年定期复查胸腰椎正侧位X线片。

4 观察指标

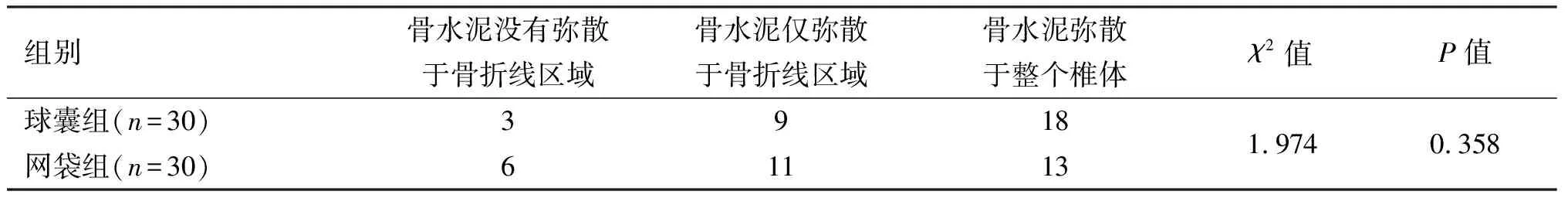

记录两组患者手术时间、术中出血量、术后住院时间、医疗相关费用、骨水泥用量、骨水泥分布和骨水泥渗漏情况。骨水泥分布参考俞武良等[12]分类方式,将骨水泥分布情况分为三类,分别为骨水泥没有弥散于骨折线区域、骨水泥仅弥散于骨折线区域和骨水泥弥散于整个椎体。

采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评价患者主观疼痛和Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)评价患者客观机体功能。在术前、术后3d和末次随访时常规记录患者VAS和ODI。此外,在术前、术后3d及末次随访时记录患者伤椎前缘高度和局部后凸Cobb角(伤椎上下相邻正常椎体终板延长线相交所形成的角度),并用伤椎前缘高度比评价椎体高度恢复[伤椎前缘高度×2/(上位椎体高度+下位椎体高度)×100%]。

5 统计学分析

结 果

两组患者手术时间、术后住院时间和术中出血量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。球囊组骨水泥充填量显著多于网袋组(P<0.05),人均住院费用显著低于网袋组(P<0.05)。球囊组骨水泥渗漏3例,网袋组骨水泥渗漏2例,均未向椎管内渗漏,差异无统计学意义(χ2=0.741,P=0.671)。见表2。

球囊组骨水泥没有弥散于骨折线区域3例,骨水泥仅弥散于骨折线区域9例,骨水泥弥散于整个椎体18例;网袋组骨水泥没有弥散于骨折线区域6例,骨水泥仅弥散于骨折线区域11例,骨水泥弥散于整个椎体13例。两组患者骨水泥分布情况比较,差异无统计学意义(χ2=1.974,P=0.358)。见表3。

术后3d及末次随访时两组患者VAS、ODI均较术前显著改善(P<0.05),但两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

术后3d及末次随访时两组患者伤椎前缘高度比和局部后凸Cobb角均较术前显著改善(P<0.05)。术后3d及末次随访时,球囊组伤椎前缘高度比均显著大于网袋组(P<0.05),局部后凸Cobb角均显著小于网袋组(P<0.05)。且术后球囊组伤椎高度恢复和局部后凸Cobb角纠正均显著优于网袋组(P<0.05)。见表5。

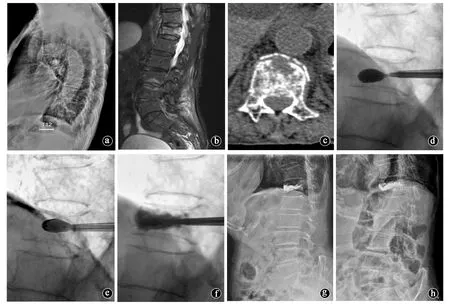

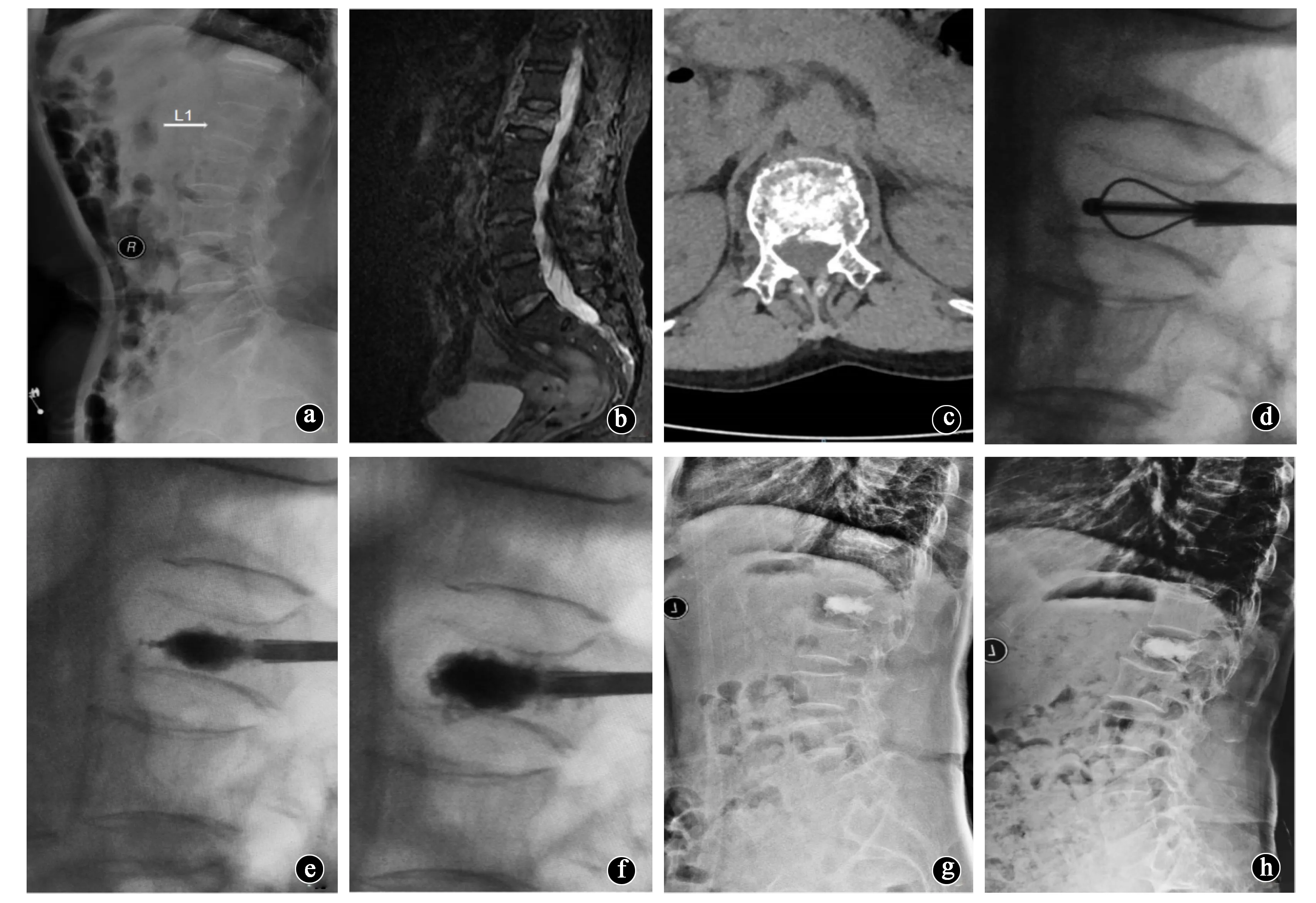

球囊组骨水泥渗漏3例,2例为“拖尾征”(术中骨水泥注射完拔出时造成的椎弓根处骨水泥渗漏[13]),1例沿椎体节段静脉渗漏至椎体前缘;网袋组骨水泥渗漏2例,2例均为“拖尾征”。两组患者均未发生骨水泥向椎管内渗漏。典型病例见图1、2。

表2 两组患者手术情况比较

表3 两组患者骨水泥分布比较(n)

表4 两组患者术前、术后3d及末次随访时VAS、ODI比较

表5 两组患者术前、术后3d及末次随访时伤椎前缘高度比、伤椎后凸Cobb角比较

讨 论

PVP自1987年由Galibert和Deramong应用于C2椎体血管瘤治疗以来,已广泛用于治疗OVCFs,具有疗效好、创伤小、恢复快和并发症少的特点[14]。骨水泥渗漏是PVP最主要并发症,因此降低骨水泥渗漏率以提高PVP的安全性已成为骨科医师普遍关注的问题。研究表明PVP中直接向椎体内注射骨水泥会产生较高的注射压力从而使骨水泥容易向椎体外渗漏,骨水泥渗漏的发生率高达19%~76%(平均29%)[15],一旦骨水泥向椎管内渗漏引起神经、脊髓损伤等严重并发症,后果将不堪设想,因此伴后壁破裂的OVCFs限制了PVP的应用[14,16]。后来PKP在PVP的基础上,通过球囊在椎体内形成空腔,在低压状态下注射骨水泥,使骨水泥渗漏的发生率降到8%左右,然而伴后壁破裂的OVCFs仍是PKP的手术禁忌证[17]。

图1 患者女性,88岁,跌倒致T12椎体骨质疏松性压缩骨折,行球囊二次扩张椎体后凸成形术。a.术前胸椎侧位片示T12椎体压缩骨折; b.术前腰椎MRI矢状位示T12椎体骨髓水肿,提示新鲜骨折;c.术前T12椎体CT横断面示椎体后壁破裂;d~f.术中球囊先后移动撑开扩张并充填骨水泥;g.术后3d腰椎X线片示T12椎体骨水泥充填良好,椎体高度恢复;h.术后1年腰椎X线片示T12椎体骨水泥在位,椎体高度较术后有所丢失

图2 患者女性,72岁,跌倒致L1椎体骨质疏松性压缩骨折,行骨填充网袋椎体成形术。a.术前椎侧位片示L1椎体压缩骨折; b.术前腰椎MRI矢状位示L1椎体骨髓水肿,提示新鲜骨折;c.术前L1椎体CT横断面示椎体后壁破裂;d~f.术中放置网袋并充填骨水泥;g.术后3d腰椎X线片示L1椎体骨水泥充填良好,椎体高度恢复;h.术后1年腰椎X线片示L1椎体骨水泥在位,椎体高度较术后有所丢失

研究报告通过控制骨水泥的灌注量和灌注时机,术中应用新型高粘度骨水泥、生物蛋白胶、磷酸骨水泥、硅胶薄膜囊等可降低骨水泥渗漏的风险,也可通过改良手术器械来降低骨水泥的渗漏率,如Sky骨扩张系统、SpineJack扩张系统、Kiva VCF系统[10,18-19]。近年来骨填充网袋椎体成形术越来越广泛应用于伴后壁破裂OVCFs的治疗,多项研究表明骨填充网袋椎体成形术可有效缓解OVCFs患者疼痛和防止骨水泥渗漏[9-11]。骨填充网袋椎体成形术用的骨填充网袋(bone filling mesh containers,BFMCs)是由聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料构成的网状结构,既是椎体撑开器又是骨水泥容器[20]。骨填充网袋椎体成形术利用扩张矫形器在椎体内形成一定程度的空腔,并将大小适宜的BFMCs放入腔隙内,通过向BFMCs内注射骨水泥进行椎体扩张以恢复椎体的高度[21]。BFMCs具有多孔结构,注入BFMCs的骨水泥绝大部分会被其包裹,少量的骨水泥通过孔隙渗到BFMCs外面与周围骨组织、骨小梁形成微观绞索,增加椎体稳定性的同时减少了骨水泥椎体外漏的风险[3,9,22]。然而BFMCs价格较为昂贵,在一定程度上限制了其在临床中的应用。

近年来有国内学者[23]提出球囊二次扩张椎体后凸成形术的方法用于治疗OVCFs,即通过球囊在椎体内先后移动二次进行扩张,充分复位压缩椎体,与单次扩张比较,能进一步增大椎体内的空腔,使骨水泥注射时的压力进一步降低,从而降低骨水泥渗漏的发生率。杨铁军等[23]和吕召民[24]在其研究中表明球囊二次扩张椎体后凸成形术相比于球囊单次扩张椎体后凸成形术,能更加有效地恢复椎体高度,改善局部后凸畸形,增加骨水泥的注入量进而增加椎体的强度和刚性的恢复,同时骨水泥渗漏率更低。杨铁军等[23]认为球囊二次扩张椎体后凸成形术因其较低的骨水泥渗漏率,为伴后壁不完整的OVCFs患者施行微创手术提供了新的机会。有研究[25]共纳入伴后壁不完整的OVCFs患者29例,结果表明临床效果良好,且椎管内未发生骨水泥渗漏。

球囊组术后伤椎前缘高度的恢复和局部后凸Cobb角的改善均优于网袋组,原因可能由于骨填充网袋椎体成形术中骨水泥仅在BFMCs周围渗漏,整体弥散效果欠佳,骨水泥充填量有限,进而影响伤椎高度的恢复[3,13]。而球囊二次扩张椎体后凸成形术通过在椎体内先后两次移动球囊进行撑开扩张,进而增加气囊对终板的作用面积,使椎体纵向压缩变形得到有效对抗,从而使骨折复位和后凸畸形矫正更佳[23]。椎体高度的恢复除了取决于伤椎扩张的高度外,还与骨水泥的充填量有关[26],球囊组骨水泥充填量显著多于网袋组。本研究结果表明球囊二次扩张椎体后凸成形术相比骨填充网袋椎体成形术能填充更多的骨水泥,更好地复位骨折和矫正后凸畸形。虽然两组患者骨水泥充填量存在差异,但术后3d及末次随访时VAS和ODI比较却无显著差异。椎体内注射骨水泥可有效缓解术后疼痛,主要与伤椎抗压强度和刚度的恢复有关[27]。但目前暂无定论关于骨折椎体内注射多少骨水泥才适宜,Belkoff等[28]通过生物力学实验证实仅需注射2mL骨水泥就可恢复伤椎的强度。有学者认为骨水泥的充填量与骨质疏松椎体骨折患者术后疼痛的缓解并没有明显的相关性,且骨水泥充填量越大,骨水泥渗漏风险越高[29],因此术者不必苛求注入尽可能多的骨水泥。此外,骨水泥的分布也是影响临床疗效的重要因素,但目前用于评价骨水泥分布的方法很多,暂无统一的评价方式[12,30-31]。本研究参照俞武良等[12]的分类方式对两组骨水泥分布情况进行比较,结果显示两组患者在骨水泥分布方面并没有显著差异,但球囊组骨水泥弥散于整个椎体的比例高于网袋组(60.0%vs.43.3%)。骨水泥渗漏方面,球囊组3例,网袋组2例,其中4例为“拖尾征”,1例沿椎体节段静脉渗漏至椎体前缘,椎管内均未出现骨水泥渗漏,两组手术方式均可适用于伴后壁破裂OVCFs的治疗。本研究纳入的伴后壁破裂OVCFs患者均无骨折块后移或骨折块移位<3mm,对于伴后壁骨折块显著移位的OVCFs患者仍应谨慎使用球囊二次扩张椎体后凸成形术和骨填充网袋椎体成形术。手术费用也是影响患者手术方案选择的重要因素,本研究结果显示球囊组人均住院费用显著低于网袋组,主要原因与骨填充网袋的费用较为昂贵有关。

本研究存在一定的局限性,纳入病例较少且随访时间不长,此外缺乏大规模、多中心的临床研究,导致其临床循证等级较弱。因此在未来的研究中,可进一步做多中心前瞻性对照研究来证实上述结论。

总之,对于伴后壁破裂OVCFs患者,球囊二次扩张椎体后凸成形术和骨填充网袋椎体成形术均可适用。但二次球囊扩张椎体后凸成形术中骨水泥充填量更多,椎体高度恢复和局部后凸畸形矫正更佳,且费用更低,具有一定的推广价值。球囊二次扩张椎体后凸成形术中应紧密观察骨折椎体的复位情况,过度的撑开扩张虽然能够更为充分地复位压缩椎体,但若椎体后方存在破裂的骨折片则可能会造成其向椎管内移动,增加脊髓神经损伤的风险。

作者贡献声明:刘颖:论文构思,数据收集、整理、分析及处理,文章撰写;张渝、文化、赵军:数据收集、整理;洪浩、丁浩洋:数据分析及处理;杨荣:构思论文