基于赋能理论的护理干预在胃造瘘术老年患者中的应用

杨永红 陈瑞芳 洪宝珊 黄雪仪

作者单位:暨南大学附属广州红十字会医院 510220

进食困难是脑血管意外、鼻咽癌化疗等疾病的常见并发症,而进食困难会导致营养摄入不足[1]。经皮胃造瘘术是在内镜下通过将胃造瘘管插入胃内为患者提供肠内营养支持的方法,适合胃肠功能正常而不能经口进食的患者[2]。胃造瘘患者通常需要进行长期的疾病和管道管理,但大部分患者缺乏相关知识和护理技能,且基础疾病及胃造瘘术后会让患者产生生理、心理和社会方面的变化,包括因无法经口进食而引起的废用感增强、焦虑、抑郁等,严重影响患者术后生活质量[3,4]。对患者进行健康教育是提高胃造瘘术后患者生活质量至关重要的一步,但以往的健康宣教多为被动说教形式,宣教效果欠佳。基于赋能理论的护理干预强调以患者为核心,护士和患者互为合作关系,能较好地改善患者的自我护理策略[5]。本研究探讨基于赋能理论的护理干预对老年胃造瘘术患者自理能力、自我效能感、心境状态以及对护士满意度的影响,为行胃造瘘术的老年患者建立合适的护理干预模式提供参考。

1.资料与方法

1.1 一般资料 本研究采用便利抽样法,选取2019年1月至2021年12月在广州市某三甲医院行胃造瘘术的120例老年患者作为研究对象。纳入标准:①年龄≥60岁;②经口进食障碍;③沟通正常;④拟行胃造瘘术。排除标准:①沟通障碍;②严重认知障碍,无法配合本研究;③严重肝肾疾病和传染病;④腹膜炎或合并大量腹水。本研究获得广州市某三甲医院伦理委员会的批准,所有患者均自愿参加并签署知情同意书。按照随机数表法分为干预组和对照组各60例。对照组中男性26例,女性34例,平均年龄为(69.77±4.08)岁;脑卒中20例,鼻咽癌23例,舌癌3例,吞咽障碍14例;平均住院天数为(11.85±1.86)天;学历:初中及以下22例,高中或中专28例,大专及以上10例。干预组中男性31例,女性29例,平均年龄为(70.08±4.95)岁;脑卒中22例,鼻咽癌20例,喉癌2例,吞咽障碍16例;平均住院天数为(11.65±1.39)天;受教育程度:初中及以下24例,高中或中专25例,大专及以上11例。两组患者性别、年龄、疾病、平均住院天数和学历比较差异均无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

1.2 干预方法

1.2.1 对照组采用常规护理:①术前1天:进行造口定位、宣教术前肠道准备、饮食方面等注意事项。②术后1~2天:胃造瘘护士床旁指导造瘘管护理等步骤。③住院期间每周集中授课1次,每次30分钟左右,内容为胃造瘘相关护理知识,饮食、日常生活指导等。④出院后前2周每周门诊复诊,往后每月进行1次电话随访,共2次,询问患者的喂养、胃造瘘管及周围皮肤、排便等情况和生活质量。

1.2.2 干预组在常规护理的基础上实施基于赋能理论的护理干预。

1.2.2.1 成立胃造瘘赋能宣教小组:小组成员包括2名消化内科医生,1名康复内科医生,1名消化科护士长,2名消化科护理组长,1名老年专科护士,1名护理硕士研究生。所有成员均通过统一培训,掌握赋能理论的内涵、实施宣教步骤以及沟通方法等。

1.2.2.2 赋能干预的时间和形式:根据赋能理论的5个步骤:①确立问题,②表达情感,③设立目标,④制定计划,⑤效果评价,制定了胃造瘘患者健康教育路径,分为医院、门诊、家庭3个阶段,共干预10次。第一阶段(术前1天、术后第1天、术后第2天、术后第4天,出院前1天):由护理组长在患者床旁进行健康宣教,共5次;第2阶段(出院后第1周、第2周):由消化内科护长在胃造瘘门诊进行健康宣教,共2次;第3阶段(出院后第1月、第2月),由赋能小组成员以微信、电话、互联网+护理服务形式了解患者居家康复情况,每2周1次,共3次。

1.2.2.3 赋能干预的内容:①确立问题:第1阶段,赋能小组护士在病房与患者交谈,取得患者信任,建立良好的护患关系,评估患者的自理能力、对胃造瘘的了解及接受程度,对管道喂养的认知状况以及希望通过何种方式从医护人员处获得疾病相关知识;在与患者沟通过程中及时发现患者不良情绪以及潜在的健康问题,激发患者参与疾病自我管理的意愿。第2、3阶段,出院后以胃造瘘护理门诊、电话、微信和互联网+护理上门服务的形式询问患者,明确患者出院后存在的健康问题及护理需求,激励患者继续参与疾病自我管理。②表达情感:第1阶段,激励患者进行充分的情感宣泄,表达对胃造瘘术的看法以及心理感受,责任护士不打断患者倾诉,对负面情绪不予批评,鼓励患者表达最真实的情感,对存在不参与自我疾病管理的患者及时进行心理赋能,增强其参与疾病管理的信心。第2、3阶段,通过多种随访方式让患者表达出院后疾病和管道护理的想法和困惑,进一步明确患者可能存在的问题,给予个性化的指导和建议,使患者逐渐承担自我健康管理的责任。③设立目标:根据患者存在的健康问题,在3个阶段引导患者自行说出如“怎样才能更好地做好胃造瘘管道的护理”“怎样配备营养液”等问题,帮助患者设立每一阶段的管道和疾病管理目标,让患者主动表达出实现目标所需的具体步骤,比如“手术后第4天学会如何配置营养液”“出院前学会管道周围皮肤的清洁和消毒”“出院2周后积极参加社交”等。每个目标的设置都非常具体且可执行,能够通过努力达成,增强患者参与疾病和管道护理的主观能动性。④制定计划:在3个阶段,根据患者设定的目标,与患者共同制定具体的护理方案,方案科学、循序渐进;鼓励家属参与患者的管道和疾病管理,支持以微信发送胃造瘘管护理的视频、文字、图片、电话咨询等多种方式与医护人员交流,医护人员及时答疑,给予专业指导及建议;指导患者记录进食和管道日志。⑤效果评价:结合日志情况、管道情况和患者健康状况与患者和家属共同评价胃造瘘术后康复效果,指导患者进行回顾性总结,帮助患者分析管道和疾病管理过程中出现的困难,对每一阶段中患者表现进步和优秀之处及时给予表扬和鼓励,提高患者自我管理管道和疾病的能力。

1.3 观察指标 胃造瘘患者在入院时、出院前1天、出院后1月、出院后2月测评自理能力、自我效能、心境状态,和出院前1天对护士的满意度调查。①自理能力:采用Barthel指数量表[6]测量,该量表用来评定胃造瘘患者的日常生活活动能力,包括修饰、洗澡、进食、穿衣、控制大便、控制小便、如厕、床椅转移、平地行走和上下楼梯共10个条目,总分为100分,分数越高代表日常生活依赖帮助越小。②自我效能感:采用自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)[7]来测试患者的自我效能感,共有10个条目,各条目分数为1~4分,将10个条目得分之和除以10即为量表总分,分数越高表示自我效能感越高,量表的Cronbach’s α系数为0.87。③心境状态:采用简明心境状态量表(BPOMS)[8]进行测量,该量表包括紧张(T)、疲劳(F)、困惑+抑郁(C+D)、愤怒(A)、和活力(V)5个维度,共有30个条目,各条目分数为0~4分,分数越高表示心境越差,量表Cronbach’s α 系数在0.705~0.890之间。④患者满意度:自行设计的满意度调查表。

2.结果

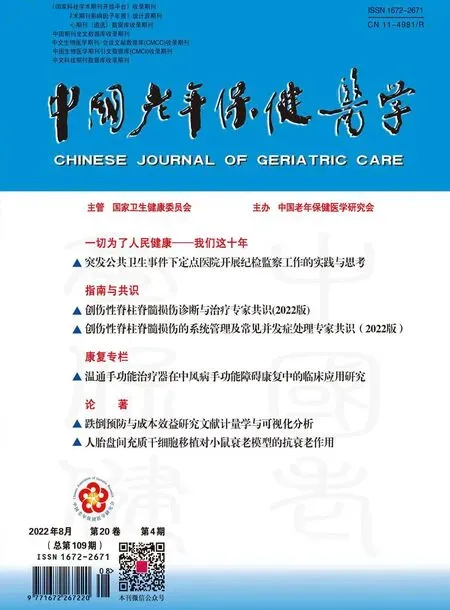

2.1 两组患者入院时、出院前1天、出院后1月、出院后2月Barthel指数评分情况 见表1。

表1 两组患者的Barthel指数评分情况 单位:分

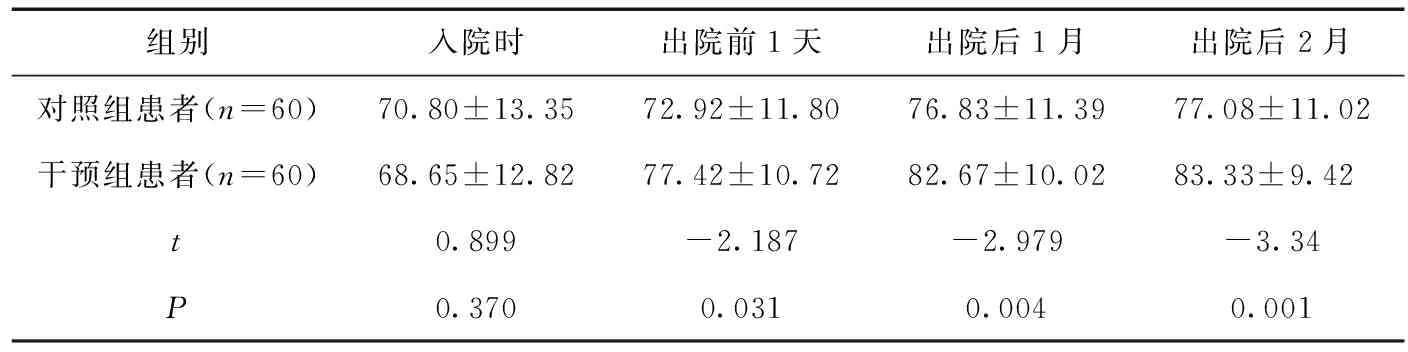

2.2 两组患者入院时、出院前1天、出院后1月和出院后2月自我效能感得分情况 见表2。

表2 两组患者自我效能感得分情况 单位:分

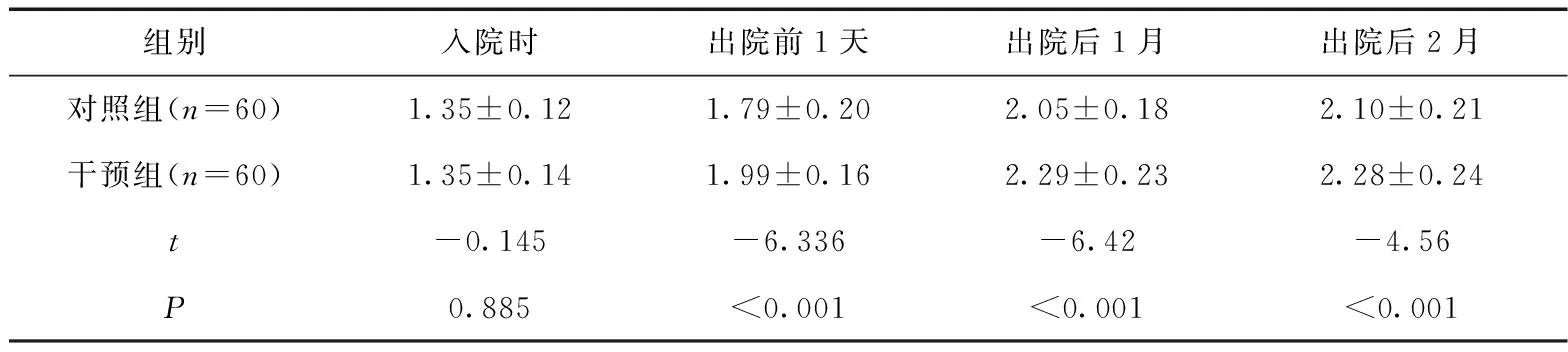

2.3 两组患者入院时、出院前1天、出院后1月和出院后2月的心境状态得分情况 见表3。

表3 两组患者心境状态得分情况 单位:例

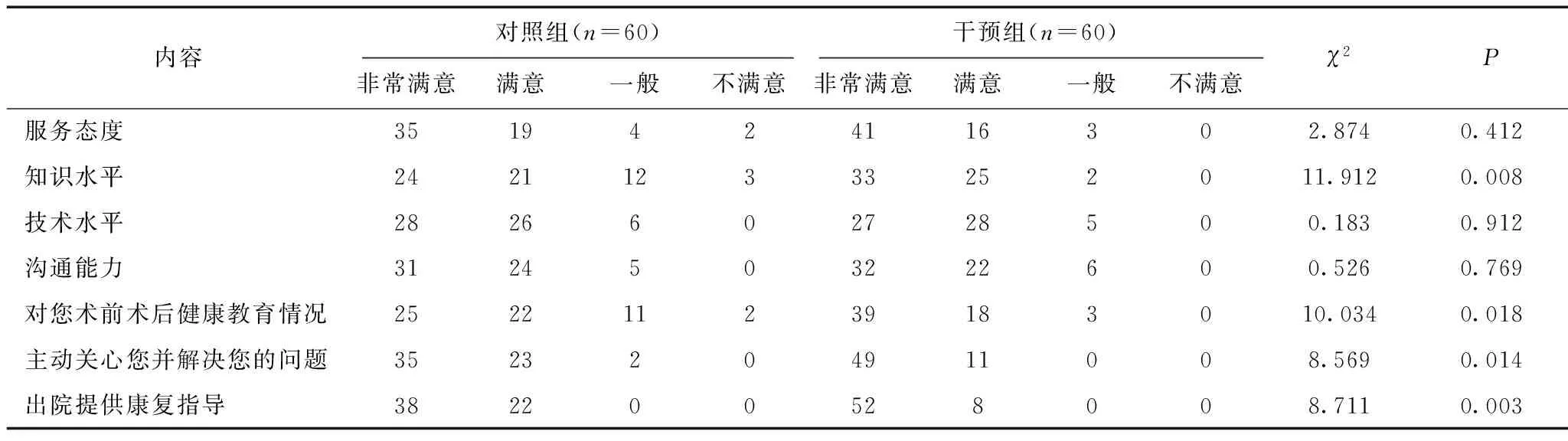

2.4 出院前1天两组患者对护士的满意度 见表4。

表4 两组患者对护士满意度情况 单位:例

3.讨论

3.1 基于赋能理论的护理干预能够提高胃造瘘患者的自理能力 胃造瘘术后患者出院后仍需长期进行疾病和管道管理,以促进康复,而大部分患者缺乏胃造瘘相关知识和护理技能。本研究结果显示,干预组在实施赋能干预方案后患者的自理能力在出院前1天、出院后1月、2月均优于对照组,表明基于赋能理论的护理干预能帮助患者认识和应对出院后可能出现的与疾病相关的健康问题,与既往多项研究[9,10]一致。干预组责任护士根据赋能理论的5个步骤向患者进行健康教育,充分了解患者存在的问题并给予个性化指导,除了通过现场示范、视频教学,还让患者及家属在出院前进行现场胃造瘘管护理,每一个步骤护士都给予一对一专业的指导,使患者及家属做好出院后管道护理的准备,为患者出院后并发症的预防提供了保障,解除患者对出院管道护理的顾虑和担忧,从而提高了患者术后自我护理的意愿和能力,进一步提高生活自理能力。

3.2 基于赋能理论的护理干预能有效提高胃造瘘患者的自我效能感和满意度 自我效能感可用于评价患者进行疾病自我管理以及改变原来生活习惯的信心和能力[11]。有研究[4]显示,胃造瘘患者术后自我效能感不高。本研究通过对胃造瘘患者医院、门诊、家庭三个阶段赋能,结果显示两组患者出院前1天、出院后第1月、2月的自我效能感得分均高于入院时,干预组患者出院前1天、出院后第1月、2月的自我效能感得分均高于对照组,与王晓丹[12]的研究一致。基于赋能理论的护理干预,以患者为核心,通过改变患者在治疗过程中被动服从的状态,激发患者的主动性和控制感,增强其自我效能感[13]。本研究通过对胃造瘘患者进行个性化的指导、胃造瘘护理视频教学、现场操作指导、道具演示等多种形式的赋能教育,让患者更主动学习胃造瘘的相关知识,有效推动患者进行疾病自我管理,对患者的自理能力有提高作用。本研究在表达情感环节,与患者及照顾者建立友好信任的护患关系,鼓励患者及照顾者表达自身的真实感受,当患者及照顾者宣泄不良情绪时,护士不加以评价,而是给予肯定和支持,提供心理疏导和情感支持,缓解患者的心理压力,实现了精准护理,从而帮助患者提高自我效能感,做自己健康的管理者,也提高了患者对护士工作的满意度。

3.3 基于赋能理论的护理干预能改善胃造瘘患者的心境状态 进食障碍患者行胃造瘘术,由于缺乏相关知识,担心造瘘管影响以后的生活,容易出现焦虑、抑郁、恐惧等负面情绪,本研究中部分患者首次见到腹部造瘘口时有惊恐不安的表现。基于赋能理论的护理干预有利于帮助患者调节生理和心理功能以应对应激反应。本研究中责任护士细心向患者介绍胃造瘘术的相关知识,介绍胃造瘘术成功案例,有利于树立患者康复信心。应用赋能理论的5个步骤可为护士和患者提供良好共情的条件,护士能动态掌握患者病情和情绪的变化,有效进行心理疏导。本研究干预组心境状态在出院前1天,出院后1月、2月得分均低于对照组(P<0.001),负性情绪较对照组得到改善,与黄甜[9]等人的研究结果一致,表明基于赋能理论的护理干预可促使患者对胃造瘘的认可,能促进患者对胃造瘘进行科学的自我管理。

4.结论

基于赋能理论的护理干预在胃造瘘患者中的应用有利于提高患者的自理能力、自我效能感和对护士工作的满意度,也有利于改善胃造瘘患者的心境状态,值得临床推广。