癌症生存者经济毒性现状及影响因素

孙艳玲,况艺,袁潇逸,朱菁,顾海雁,胡敏,邢唯杰

2020年全球癌症统计数据显示,癌症在57个国家已成为第一致死原因[1]。随着癌症早期筛查的发展和治疗方式的进步,癌症生存率大幅提高,但癌症治疗费用也快速上升[2],给生存者带来巨大压力。治疗费用支出导致的客观经济负担给癌症生存者带来心理困扰,并最终导致其生活质量下降[3]。由此,癌症相关经济毒性(Cancer-related Financial Toxicity)的概念在2013年被首次提出[4],涵盖了客观经济负担、主观经济困扰两方面,全面反映了癌症治疗给患者及其家庭带来的经济影响[5]。国外一项系统评价显示,癌症相关经济毒性普遍存在,发生率28%~73%[6]。人口学因素、疾病及治疗因素、经济因素、心理社会因素等均对癌症相关经济毒性产生直接或间接作用[7-8]。目前关于经济毒性的研究多集中于西方国家,而我国在文化、经济、政策方面与西方国家不同。因此,在我国评估癌症相关经济毒性现状并识别其影响因素,将有助于肿瘤专科护士识别经济毒性高风险人群,开发综合干预策略,提高患者对癌症及其经济影响的应对能力。

1 对象与方法

1.1对象 采用方便抽样法,于2021年6~10月抽取上海市徐汇区枫林、康健、华泾社区卫生服务中心及徐汇区癌症患者俱乐部的癌症生存者为研究对象。依据现况研究样本量的计算公式n=400×Q/P,其中P为预期的现患率,Q=1-P,结合各国经济毒性发生率28%~73%[6],P取最低值28%,得n=1 029。纳入标准:自愿加入研究项目,年龄>18岁,病理确诊为任何一种癌症,确诊时间≥6个月,接受过手术、化疗、放疗或其他癌症综合治疗中一种或多种且已出院回到家庭,体力状况允许参与问卷调查。排除标准:有严重精神病病史,认知功能障碍,无基本读写能力。本研究有效调查1 065例癌症生存者,其中男353例,女712例;年龄27~96(65.00±11.42)岁;患病年限4(2,8)年;有子女1 004例。

1.2方法

1.2.1调查工具

1.2.1.1一般资料问卷 自行设计,内容包括人口学资料(年龄、性别、婚姻状态、有无子女、独居与否、受教育程度、患病年限、患病前工作状态、病友团体参与情况)、疾病资料(肿瘤部位、肿瘤分期、治疗方式及共病情况)、经济因素(家庭月收入、可支配的家庭存款、治疗自付总费用、治疗费用了解程度)。

1.2.1.2慢性病治疗的经济毒性功能评估综合评分量表(Comprehensive Score for financial Toxicity-Functional Assessment of Chronic Illness Therapy,COST-FACIT) 采用Chan等[9]汉化的量表,共12个条目,采用Likert 5级评分,从0~4分依次表示“一点也不”到“非常多”。总分0~44分,得分越低,经济毒性越高:>25分为无经济毒性、14~25分为轻度经济毒性、1~13分为中度经济毒性、0分为严重经济毒性[10-11]。本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.875。

1.2.1.3心理弹性量表简化版(Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC10) 采用Yu等[12]修订的汉化版本,共10个条目,采用Likert 5级评分法,0~4分表示“从不”到“几乎总是”,总分0~40分,得分越高,心理弹性越好。本研究中该量表的Cronbach′s α系数为0.961。

1.2.1.4癌症孤独量表(Cancer Loneliness Scale,CLS)和癌症负面社会期望量表(Cancer-related Ne-gative Social Expectations Scale,Cr-NSES) 采用崔海娟等[13]修订的汉化版本。CLS含有7个条目,采用Likert 5级评分,1~5分表示“从不”到“总是”,总分7~35分,总分越高,孤独感越强。Cr-NSES包含5个条目,采用6级评分法,1~6分表示“非常不同意”到“非常同意”,总分5~30分,总分越高,负面社会期望越多。本研究中量表的Cronbach′s α系数分别为0.931和0.904。

1.2.1.5领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS) 采用张帆等[14]修订的汉化版本。共12个条目,包含家庭、朋友和其他支持3个维度,采用7级计分,1~7分表示“极不同意”到“极同意”,总分12~84分,总分越高,社会支持越高。本研究中该量表3个维度的Cronbach′s α系数分别为0.947,0.931,0.932。

1.2.1.6安德森症状量表(The M. D. Anderson Symptom Inventory,MDASI) 采用Wang等[15]汉化的版本,该量表包含2个部分共19个条目,评估13种常见症状的严重程度及对日常生活的困扰程度。采用数字分级法,从0~10严重程度递增。症状严重程度总分0~130分,总分越高,症状越严重。症状困扰程度总分0~60分,总分越高,症状困扰程度越高。本研究中症状严重程度和症状困扰程度的Cronbach′s α系数分别为0.970和0.959。

1.2.2资料收集方法 由经过统一培训的调查员现场调查。将癌症生存者召集到指定场所,获得知情同意后发放问卷,由研究对象自行填写并当场收回。共发放问卷1 080份,回收有效问卷1 065份,有效回收率98.61%。

1.2.3统计学方法 采用SPSS26.0软件进行t检验、方差分析、Pearson或Spearman相关性分析、秩和检验及多元线性回归分析,检验水准α=0.05。

2 结果

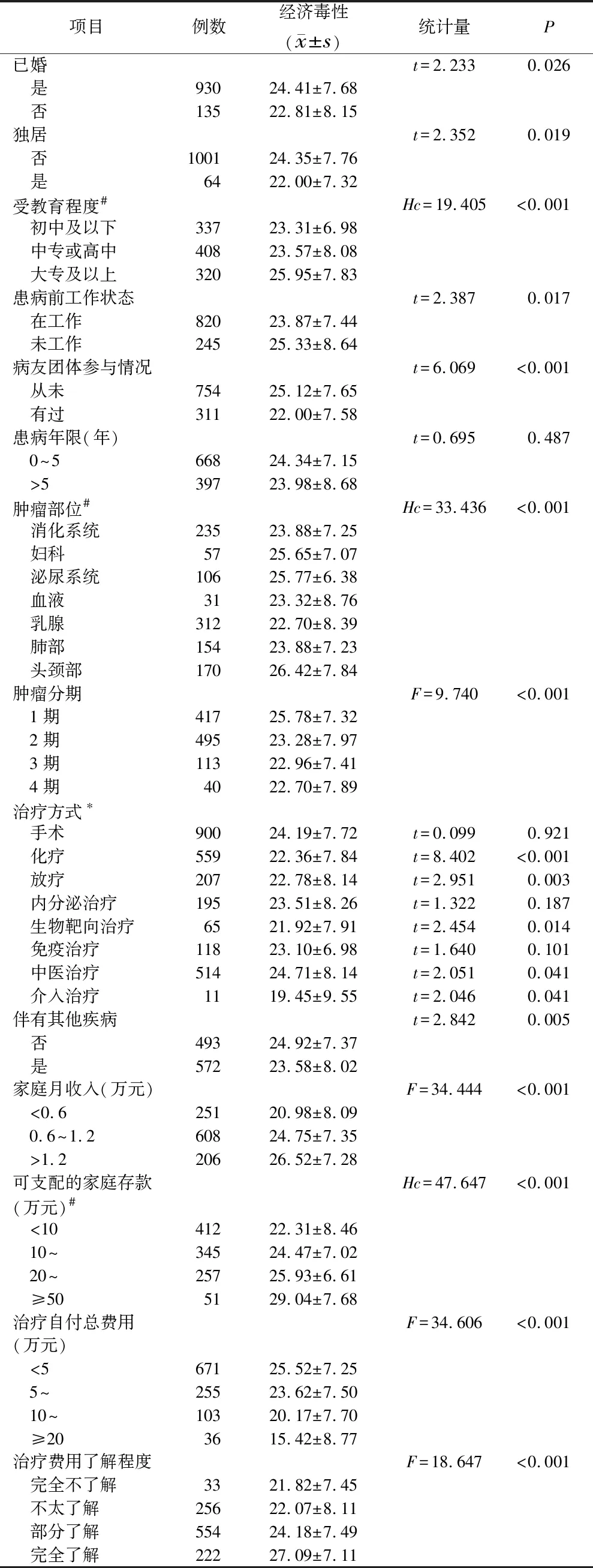

2.1癌症生存者经济毒性状况 癌症生存者经济毒性总分为0~44(24.20±7.75)分,535例(50.23%)发生经济毒性,其中434例(40.75%)为轻度,96例(9.01%)为中度,5例(0.47%)为严重;根据COST-FACIT[9]条目12“我的疾病给我和家庭带来了经济困难”的报告数据,850例(79.81%)癌症生存者认为自己的疾病给个人和家庭带去了经济困难。不同特征癌症生存者经济毒性总分比较,见表1。

表1 不同特征癌症生存者经济毒性总分比较

2.2癌症生存者各自变量评分及与经济毒性的相关性 癌症生存者症状严重程度总分11(2,31)分,症状困扰程度总分6(0,22)分,心理弹性总分(24.32±8.11)分,孤独感总分(15.20±5.49)分,负面社会期望总分(15.91±5.44)分,社会支持总分(61.17±11.43)分;与经济毒性总分的相关系数(r)分别为-0.373、-0.362、0.356、-0.375、-0.320、0.242,均P<0.05。

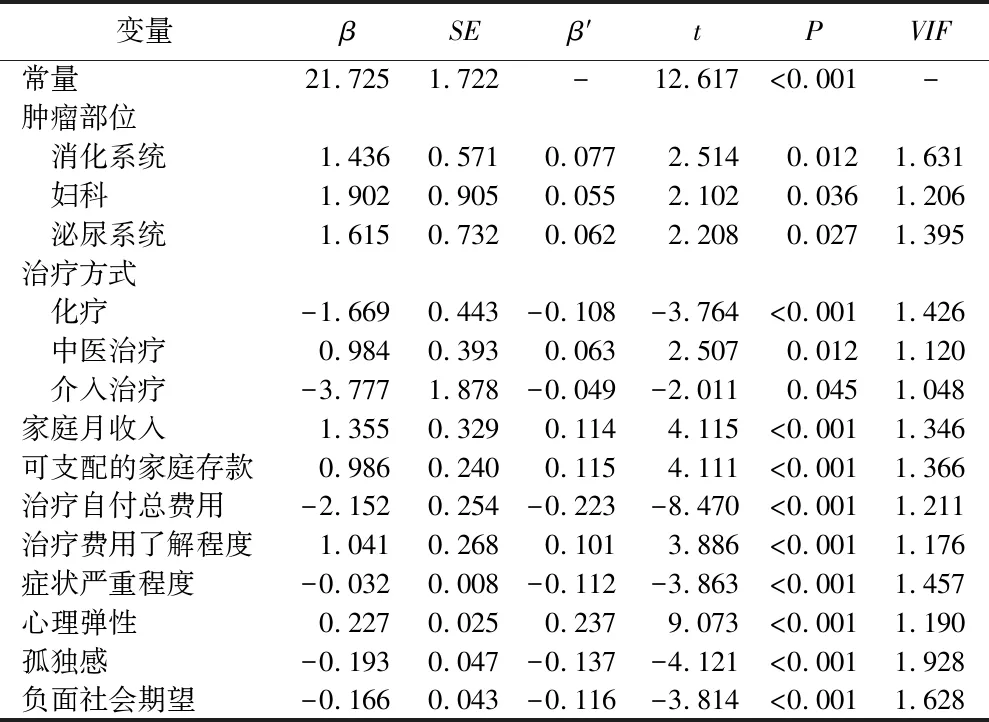

2.3癌症生存者经济毒性影响因素的多因素分析 以经济毒性总分作为因变量,以单因素分析差异有统计学意义的项目作为自变量,进行多元线性逐步回归分析(α入=0.05,α出=0.10)。自变量赋值:肿瘤部位设置哑变量,以乳腺肿瘤为参照;由于同一种癌症生存者可能接受多种抗肿瘤治疗方式,故将所有治疗方式均纳入线性回归模型中,接受相应治疗方式赋值1,未接受赋值0;家庭月收入,<0.6万=1,(0.6~1.2)万=2,>1.2万=3;可支配的家庭存款,<10万=1,10~万=2,20~万=3,≥50万=4;治疗自付总费用,<5万=1,5~万=2,10~万=3,≥20万=4;治疗费用了解程度,完全不了解=1,不太了解=2,部分了解=3,完全了解=4。症状严重程度、心理弹性、孤独感、负面社会期望以实际评分输入。分析结果见表2。

3 讨论

3.1癌症生存者经济毒性普遍存在 本研究显示,50.23%的癌症生存者存在经济毒性,说明经济毒性在癌症生存者中较普遍但低于沈雅琳等[16]报道的输尿管皮肤造口患者经济毒性发生率86.15。本研究中癌症生存者经济毒性平均分高于Yu等[17]对国内440例癌症患者经济毒性的调查结果,说明上海市癌症生存者经济毒性严重程度相对较轻。这可能由于上海经济水平较高,大病医疗保险覆盖率高,居民应对疾病经济负担的能力较强。此外,Yu等[17]的研究对象是处于治疗初期的癌症患者,而本研究的对象为癌症生存者,已度过经济负担较重的密集治疗期。但本研究也发现,患病5年后癌症生存者的经济毒性并没有显著降低,这提示经济毒性对癌症生存者的影响持续存在,这与癌症治疗周期长、治疗相关症状负担重、重返工作难度大有关[18]。因此,肿瘤护士应在整个生存期内监测经济毒性的存在及变化,给予癌症患者持续的经济毒性应对支持。

表2 癌症相关经济毒性影响因素的多重线性回归分析(n=1065)

3.2癌症相关经济毒性的影响因素

3.2.1疾病及治疗因素 本研究发现,不同癌症部位的生存者经济毒性存在差异,乳腺癌生存者经济毒性最高,与既往研究结果一致[19]。这可能与乳腺癌治疗周期长有关。治疗周期越长,累积花费越多,经济毒性越严重[20]。此外,治疗方式影响经济毒性的严重程度,这与相关综述结果一致[7,21]。接受过化疗、介入治疗的癌症生存者经济毒性更严重。Atieno等[22]在对肯尼亚412例癌症患者的调查中发现,相比于外科手术和放疗,接受化疗的癌症患者治疗开支最高。介入治疗常用于晚期、复发肿瘤的治疗,这类患者病程较长,客观经济负担和主观经济压力都较为严重。接受中医治疗的癌症生存者经济毒性程度较低,可能与这部分癌症生存者处于疾病稳定期,伴随症状较少有关。这提示医务人员应重视接受不同治疗方式的癌症生存者人群,早期识别经济毒性高风险人群。

3.2.2经济因素 家庭收入越高、可支配存款越多,癌症生存者的经济毒性程度越低,与既往研究结果一致[23-24]。收入水平低的癌症患者更有可能陷入癌症、低收入、失业和经济毒性之间的恶性循环[21]。此外,经济储备差的患者发生治疗不依从的可能性更高,而治疗不依从可能导致癌症复发、并发症增加,从而增加治疗费用[25]。本研究显示,自付费用越高,经济毒性越严重。自付费用增高是经济毒性的根源,其对经济毒性的独立影响在既往多项研究中被证实[20]。我国癌症生存者主要依靠基本医疗保险报销医疗费用,但纳入其中的抗癌药物种类有限,导致癌症生存者自付的治疗费用高于其承受能力。本研究还发现癌症生存者对治疗费用的了解程度越高,经济毒性越弱。充分知情治疗类型及其相关费用,将有助于癌症生存者及家庭作出治疗选择、安排家庭预算,更有效地应对癌症相关的经济压力。Shih等[26]综述了癌症治疗成本沟通的医患态度、接受度及结局,结果显示癌症治疗成本沟通与患者满意度、治疗依从性和减少治疗费用有关。这提示在医患沟通中融入癌症治疗成本和经济支持资源等信息,将有助于减轻癌症相关经济毒性。

3.2.3躯体、心理及社会因素 本研究显示,症状越严重经济毒性感受越严重,这与相关文献的研究结果[27-28]一致。Chan等[29]也阐述了癌症及治疗相关性症状负担与经济毒性存在明显相关,一方面疼痛等症状容易造成疲劳和不同程度的认知功能障碍,所以对癌症生存者的工作效率有潜在影响,对工作的影响容易加重客观上的经济压力;另一方面,因癌症及其治疗而导致的焦虑、抑郁、精神痛苦以及担心复发的压力和恐惧,会进一步加深癌症生存者主观上的经济困扰。此外,本研究还发现心理弹性越高、孤独感和负面社会期望程度越低,经济毒性越弱。经济毒性测量了客观经济负担给癌症患者带来的主观心理压力。而心理弹性较差的癌症生存者在遭受癌症打击后复原的能力欠佳,难以利用自身资源应对疾病经济负担[30]。孤独感和负面社会期望可能会导致癌症生存者疏离社会,难以重返工作或重新参与社会活动,从而影响其获得有效的信息或援助。提示可开展针对性的社会心理干预,增强癌症生存者对经济压力的心理应对,减轻经济毒性的主观感受。

4 小结

本研究发现,上海市癌症生存者的经济毒性发生率较高,除了疾病、治疗和经济因素外,癌症生存者的治疗费用了解程度、症状严重程度、心理弹性、孤独感和负面社会期望等因素均与癌症相关经济毒性存在关系,为未来制订相关防控措施提供了多方位视角。本研究样本来自于经济水平较高的区域,研究结果外推至全国其他区域时受限。另外,研究设计为横断面调查,无法观察到潜在影响因素对经济毒性的时间变化效应,建议未来开展多中心纵向研究以更全面了解癌症患者经济毒性变化及其影响。