智术师Antilogic论证思想探微

陆品超

古希腊逻辑学孕育在兴盛的论辩文化中,初衷之一在于取代智术师(sophist)修辞实践中采用的论证方法,《辨谬篇》(On Sophistical Refutations)的直译正是《论智术式辩驳》。在书的最后,亚里士多德阐述了他创立逻辑学的宏愿——开创一门区别于修辞术的、以推理为主题的学问①Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,Oxford:Oxford University Press,2014,p.693.。在他笔下,智术师为了赚取声望、财利,往往在辩论中采用欺诈性的行为,以谋取表面上的胜利②Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,2014,p.647.,“智术式论证”(sophistical argument)也因此烙上了“强辩式”(eristic,希腊语:eristikoi)的标签。亚氏“强辩”一词的用法显然承自先师柏拉图,值得注意的是,在后者屡用eristikós(强辩者)构建智术师“用言语搏斗,反驳他人一切的言说,却罔顾真假”③John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,Indianapolis:Hackett,1997,p.710.的负面形象时,术语“antilogician”(希腊语:antilogikós,复数:antilogikoi),意为运用antilogic 的人,同样频繁地作为智术师的代称被使用。

在柏拉图眼里,“antilogic”是一种同时为两组对立陈述提供支撑性论证的技艺(technē)。在《斐德罗篇》261d中,他批评智术师凭借antilogic随心所欲地让同一件事对同一个人时而显得正义、时而显得不义的做派①John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.538.。他的屡屡批判也从侧面反映出那个时代以antilogic 为主要代表的“智术师逻辑”②George Kennedy,The Art of Persuasion in Greece,Princeton:Princeton University Press,1963,p.33.的盛行,这种局面无疑激励了亚里士多德在真正逻辑学道路上的求索。在《形而上学》卷四中,亚氏对antilogic构成的两可之说提出质疑,指出它违反了不矛盾律,终将使得“一切事物都混为同一”③Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.3415.。为了避免这样的恶果,确保知识的可靠性,他致力于探索“避免说出自相矛盾之辞”④Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.381.的方法,由此揭开了逻辑学创生的序幕。遗憾的是,作为古希腊论证理论发展的重要一环,antilogic 尚未得到学界的充分关注,现有一些哲学史、逻辑学史大多曲解了其中的论证机制,因而,围绕其概念本质、逻辑结构、发展历程和影响等方面展开细致考察,对于追溯逻辑学的起源、公正还原智术师的积极形象而言,大有裨益。

一、Antilogic的概念之争

Antilogic(希腊语:antilogikê)派生自动词antilégein(意为相互矛盾),从文体角度上看,它在智术师作品中表现为围绕同一话题的正反两面,提出对立论证的写作风格。最经典的例子要数安提丰(Antiphon)所撰的三组题为《四联辞》(Tetralogies)的模拟庭辩讼词,在每组讼词中,安提丰分别模仿控辩双方的口吻围绕被告是否有罪提出论证,这些陈词两相对立,共同组成了一系列antilogic 式的论证,反映了作者在古希腊一些经典的法律、伦理问题上正反两面思考的成果。学界通常把这项技艺的发明归功于普罗塔戈拉,根据第欧根尼·拉尔修(Diogenes Laertius)的记载,普罗塔戈拉曾撰写了两卷题为Antilogiae(《对立论证》)的修辞教材⑤Robert Hicks,trans.,Diogenes Laertius:Lives of Eminent Philosophers(vol.II),London:William Heinemann,1925,p.467.,现已失传,书中围绕各个话题的正反两面罗列了可供使用的对立论证组⑥Michael Gagarin,Antiphon,The Athenian:Oratory,Law and Justice in the Age of the Sophists,Austin:University of Texas,2002,p.22.。

事实上,将“antilogic”这一称呼的首创归功于柏拉图是学界广泛存在的误解⑦Edward Schiappa, Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, Columbia: South Carolina University Press,2003,p.164.,现有的传世文献可将antilogic 及其派生词的使用溯至时代更早的阿里斯托芬(Aristophanes)。在其剧作《云》(Clouds)中,主人公斯瑞西阿得斯(Strepsiades)用形容词antilogikós描述其子斐狄庇得斯(Pheidippides)在拜师代表智术师形象的“苏格拉底”后,习得颠倒是非之法的状态⑧Benjamin Rogers,trans.,Aristophanes(vol.I),London:William Heinemann,1930,p.363.。著名演说家伊苏克拉底(Isocrates)在《论财产交换》(Antidosis)中亦称智术师为antilogikós,并谈到他们擅长运用问答对话形式的文体①George Norlin,trans.,Isocrates(vol.II).London:William Heinemann,1928,p.211.。柏拉图和前人将antilogikê的实质性形容词antilogikós作为智术师代称的做法足以表明,在同时代的学者眼里,antilogic是智术师论辩最为典型的特征之一。

然而,古代文本的散佚使得后世读者在探索这一技艺的实施方法、论辩功能,以及内嵌的推理模式时,只能将柏拉图对智术师带有偏见的证言作为主要的参考依据。尽管柏拉图的对话录中广泛地提及了相关词汇,但将antilogic 作为直接讨论的对象,主要只体现在三处。第一处在《斐德罗篇》261c-d 中,书中的苏格拉底指出这些“从两相对立的立场进行论述的人……可以根据他的意愿巧妙地使同一件事在同一个人面前时而显得正义,时而显得非正义……时而称颂一项政策,时而站在对立面贬损同一项政策”②John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.538.。从这段关于antilogic施展的描述中可知:(1)antilogic的使用者需从同一个问题的正反两面出发分别提出论证;(2)不同的景况下,antilogic产生的论证结果有所不同,且该结果会受到演说者操控的影响。第二处位于《斐多篇》89d-101e,苏格拉底控诉antilogic 否定了真理的确定性,警告它会造成“厌恶论辩”(misology)的灾难性后果③John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,pp.77-78.。这表明:(3)antilogic无助于获得确定的知识,有滑向怀疑论的危险。第三处在《理想国》454a,苏格拉底担忧人们会因流连于追寻命题在言语层面上的相互矛盾而在不知不觉中由辩证法(dialectic)堕入antilogic 的歪路④John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.1081.。这意味着:(4)antilogic 和柏拉图笔下利用对话中矛盾的辩证法——“苏格拉底式辩驳术”(Socratic elenchus)在流程上相似,都需要寻求两个命题间的对立/矛盾,但前者的价值次于后者。

然而柏拉图本人并没有对这一概念加以清晰界定,因此,围绕antilogic 究竟是不是一种独特的论证方法,学界展开了长期的争论。考虑到柏拉图表露出的批评态度,antilogic与辩驳术的相似性使得许多学者自然地倾向于将前者和辩驳术的反面——“强辩术”(eristic)紧密联系在一起,或将它们混为一谈⑤Seymour Thompson,The Meno of Plato,New York:Macmillan,1901,pp.272-285.,或认为它们是从不同的侧重点对“辩证法的颠倒”:“强辩”之艺侧重争辩性,旨在获胜,而antilogic 之艺则是让说话者积极地保持反驳任何对立立场的态势⑥Richard Robinson,Plato’s Earlier Dialectic,Ithaca:Cornell University Press,1941,p.89.。对于以探索真理为目的辩证法而言,问答双方合作而非竞争的关系要求一方在劣势面前做出相应的让步,而非强辩术那样积极寻求对抗。在这类解读中,“强辩术”和“antilogic”的外延指向了同一种论证实践——《欧绪德谟篇》中智术师欧绪德谟(Euthydemus)和狄奥尼索多洛(Dionysodorus)对“辩驳术”的错误践行。在柏拉图—亚里士多德传统中,对辩证法的误用无异于欺骗⑦William Grimaldi,Aristotle’s Rhetoric I:A Commentary,New York:Fordham University Press,1980,p.33.,从这个角度看,antilogic 的使用无疑是智术师“让弱论证优于强论证”⑧Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.4789.的“罪证”之一。

不过,这样的解读值得商榷。首先,它仅仅与上文提炼出的特征(2)(3)(4)相吻合,全然无关特征(1)中关于对立论证的灵活应用。再者,这类解读无疑忽略了一个重要的事实,即antilogic 是那个时代盛行的一种论证方法,其源头和爱利亚学派(Eleatic School)的论证方法密切相关,因而将其视为时代稍晚的“苏格拉底式辩驳术”的误用显然是不当的①Alfred Taylor,Varia Socratica,Oxford:James Parker&Co.,1911,p.92.。另一方面,将antilogic和“强辩”视为一体两面同样是一种误读。乔治·柯费尔德(George Kerferd)曾在其著作《智术师运动》(The Sophistic Movement)考证指出,术语“antilogic”表示一种论证方法,而柏拉图笔下“强辩”一词本质上不是方法,而是“旨在争夺辩论胜利”的态度②George Kerferd,The Sophistic Movement,London:Cambridge University Press,1981,p.62.。他将antilogic重构为介于强辩和辩证法之间工具性方法——出于强辩目的而不当地使用antilogic 产生了诡辩,而其恰当的应用则为辩证法铺平了道路③George Kerferd, The Sophistic Movement, pp.65-67; Alexander Nehamas,“Eristic, Antilogic, Sophistic, Dialectic:Plato’s Demarcation of Philosophy from Sophistry”,History of Philosophy Quarterly,1990,Vol.7,No.1,pp.3-16.。柯费尔德尝试通过这一区分,扭转人们此前对antilogic的负面态度,他的看法也几乎为日后所有涉及antilogic的研究者所援引。不过,他的注解有模糊antilogic和辩证法关系的风险,引发了更多争议。

首先,按照柯费尔德的理解,antilogic就是“用一种逻各斯和另一种逻各斯形成对立,或是发现,或是引起人们关注论证或事态中存在的对立”④George Kerferd,The Sophistic Movement,p.63.。不难看出,这样的解读过于宽泛,甚至“囊括了一切在讨论中引出矛盾或对立论题的形式……包括了柏拉图笔下苏格拉底特有的辩驳术的形式”⑤Zbigniew Nerczuk,“The Philosophical Basis of the Method of Antilogic”, Folia Philosophica, 2019,Vol.42, No. 2,pp.5-19.。再者,尽管柯费尔德本人一再强调antilogic 是一门独特的技艺,但在实际操作中,他却认为恰当的antilogic 实践无异于苏格拉底式辩驳术实践:辩驳术诱使回答者在两个相互对立的命题上做出承诺,antilogic使得听众面对两个对立命题及其支撑性论证,二者本质上如出一辙⑥George Kerferd,The Sophistic Movement,p.65.。上述阐释将antilogic 和辩证法混为同一种运用“对立”的论证技艺,显然是忽略两种方法中“对立”背后不可逾越的认识论鸿沟。

事实上,包括柯费尔德在内的诸多学者普遍认同,antilogic 和普罗塔戈拉的双重逻各斯(twologoi)学说密切相关,前者的核心可概括为“就所讨论的问题提出对立的逻各斯或论证”⑦George Kerferd,The Sophistic Movement,p.66.,而后者则断言了对立逻各斯/论证的天然共存——“每件事物都存在两套相互对立逻各斯”⑧Daniel Graham, The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and the Testimonies of the Major Presocratics,Cambridge:Cambridge University Press,2010,p.693.。双重逻各斯学说一般被视作是赫拉克利特的对立统一世界观在语言理论领域的延伸⑨Edward Schiappa,Protagoras and Logos:A Study in Greek Philosophy and Rhetoric,p.94.。按照赫拉克利特的理解,“每一对象内至少存在一对共同呈现的对立的特性”⑩Jonathon Barnes,The Presocratic Philosophers,Oxon:Routledge,1982,p.70.。如果昼与夜的对立可归为同一,那么关于同一事物也存在着“是”和“非是”两套相互对立的逻各斯,围绕同一个论题亦可同时存在对立着的正反论证,就像塞涅卡对双重逻各斯的解读体现的那样,“任何问题都可以从正反两面同样可信地论证(disputari)”①Daniel Graham, The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and the Testimonies of the Major Presocratics,p.707.。在这样的视角下,不同个体在面对相同的事物时产生对立认识便是合乎情理的,就像“人是万物的尺度”所论断的那样,人类主体的认识具有多元性,而正因为每个人评判真伪的尺度不一,所以对于同一阵风而言,两种对立的逻各斯/立场——“是冷的”和“是暖的”,可以同时存在/证成②John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.169.。这种相对主义、主观主义的真理观意味着:知识无法像柏拉图设想的那样用一般性命题来统摄,针对任何一个形如“X是P”命题的判断都无法在脱离语境限定的情况下进行,如“在……的时候”“对于……”除其对立命题“X是¬P”在其他事态下受到认可的潜能,就像《斐德罗篇》261d 说的那样,“同一件事时而显得正义,时而显得不义”。此外,正因为正反命题都能在某种情况下得以证成,对于原先某一方立场的持有者而言,将对立一方的论证纳入权衡范围,二者间的竞争虽有致使原先单一方面论证结论废止的可能,但两面权衡对于把握事情全貌、避免主观偏见、做出合理决策而言,无疑有着积极的意义。因而,就像德罗米利(de Romilly)揭示的那样,antilogic 将正反论证并置是一种严谨的比较、评价过程,相较于此,单一方面的论证就显得尤为武断③Jacqueline de Romilly,The Great Sophist in Periclean Athens,Janet Lloyd,trans.,Oxford:Clarendon Press,p.199.。

回顾柏拉图《泰阿泰德篇》151e-154a中的记载,智术师之所以认为逻各斯具有双重性,完全是因为他们将人的“感觉”(aisthēsis)视为知识的来源,正是因为不同人的“尺度”不一,感觉的冲突必然导致逻各斯的冲突。由于感觉只能带来意见(doxa)而非真正的知识(epistēmē),那么智术师所谓的“真理”便只是停留在现象世界,且随着感觉者和感觉对象的变化而变化,并不能反映事物的真实本性④John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,pp.168-171.。柏拉图持有的单一逻各斯观(heîs lógos)则认为真理是只存在于超越感官的理智世界,是绝对的、不变的。辩证法作为理智世界的探索工具,需通过呈现命题间对立,即答者前后承诺中的不一致实现对某个观念的交叉检验,从而“消除其他观念,将知识整合到单一的理念(idea)之下”⑤Frank Walters,“Gorgias as Philosopher of Being: Epistemic Foundationalism in Sophistic Thought”, Philosophy &Rhetoric,1994,Vol.27,No.2,pp.143-155.。对于antilogic 而言,尽管同样会在论证的过程中寻求命题间的“对立”,但由于逻各斯双重性的预设事实上否认了终极真理的存在,对立命题的同时呈现仅仅旨在当前语境下充分展现、比对可能的选项,而非彻底消除其中一方的正当性,在“良机”(karios)到来之前,最终结果须在始终对任意一方逻各斯的到来持开放态度。反对脱离具体情境的独断,这对于可靠地把握变幻莫测的现实世界而言尤为重要。

综上,antilogic是智术师利用对立论证的一门独特技艺,其中对立论证间的竞争反映了他们正反权衡、考察现实世界的思维模式。它不同于柏拉图笔下的辩证法,前者为旨在从对立论证间的竞争中得出当下语境的最优选项,论证结果随着评价主体和语境因素的变化而变化,后者则旨在获得脱离语境的不变的一般性结论以把握事物不变的本质。正是出于这样的原因,柏拉图才会认为antilogic 在哲学求真的作用上的价值次于辩证法。需要额外说明的是,在柯费尔德的影响下,一些古代逻辑史研究者仍然将antilogic视为辩驳术的根本方法,并仿照后者的逻辑结构对antilogic 式论证加以重构①例如Benoît Castelnérac,Mathieu Marion,“Antilogic”,Baltic International Yearbook of Cognition,Logic and Communication,2013,Vol.8,pp.1-31;Catarina Novaes,The Dialogical Roots of Deduction,Cambridge:Cambridge University Press,2021,p.100.,这显然离它的原貌相差甚远。为了弥补上述遗憾,下文将重新尝试对antilogic式论证的逻辑结构进行还原。

二、Antilogic式论证的逻辑重构

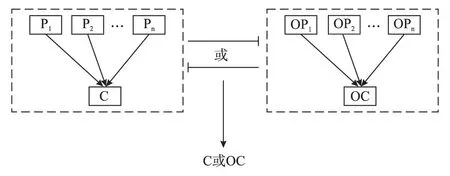

如上文所述,antilogic式论证是智术师权衡思维的外显,论证的最终结果取决于对立论证间的充分比较,最终实现用较好逻各斯对较差逻各斯的替换。直观上看,一个antilogic 式论证由两个围绕相互对立陈述的子论证构成,作者在语篇中通常会以明示或暗示的手段表达它所青睐的一方。从结构上看,这种论证结构具有集体废止(collective defeat)型的可废止推理(defeasible reasoning)的特征,后者在日常论证中颇为常见。按照约翰·波洛克(John Pollock)的界定,集体废止的情况是指:“在由两个或两个以上论证组成的集合中,集合中的每一个论证都被另一个集合中的论证所击败”②John Pollock,“Defeasible Reasoning”, in Jonathan Adler, Lance Rips, eds., Reasoning: Studies of Human Inference and Its Foundations,Cambridge:Cambridge University Press,2008,p.453.。在这种情况下,对于组成antilogic式论证的两个子论证A(argument)和OA(opposing argument)而言,整个论证最终的结论,事实上取决于二者证成度(degree of justification)间的比较,也就是比较评价者眼中两个论证在各自受到对方反驳(rebut)或削弱(undercut)影响后的可接受度③John Pollock, Cognitive Carpentry: A Blue Print for How to Build a Person, Cambridge: The MIT Press, 1995,pp.103-104.。这意味着,在上述两个子论证和最终结论之间,还含有表示论辩者衡量证成度的未表达前提,其最终结论构成了第三个子论证CA(comparative argument)。基于此,一个antilogic式论证的基本逻辑结构可被重构如下:

论证A:前提P1、P2……Pn支撑结论C

论证OA:前提OP1、OP2……OPn支撑结论OC

论证CA:由于论证A的证成度大于/小于论证OA,所以结论为C/CC

图1用图解的方法表达了这一论证结构,其中形状“┤”表示左侧的论证击败右侧的论证。

图1 antilogic式论证结构图解

对于这样的论证结构,安提丰的《四联辞》提供了契合的例子。以第一组讼词为例①相关原文,可见Kenneth Maidment,ed.,Minor Attic Orators I:Antiphon,Andocides,Cambridge:Harvard University Press,1941,pp.62-65;70-73.,安提丰围绕“辩方是否是杀人凶手”分别从控方和辩方的角度展开讨论,其中,在关于“死者家奴的证言是否可信”的论题中,安提丰提出的两组对立论证可重构如下:

辩方:论证A 控方:论证OA

P1:受惊家奴无法识别凶手 OP1:家奴只有在拒绝承认犯罪,或拒绝承认

P2:家奴是和控方统一口径 和主人合谋时才需通过拷问确认证词

P3:未经拷问的家奴,其证词 OP2:家奴已被赋予自由之身不足为信

C:家奴证词不足为信 OC:家奴证词应当取信

显然,论证OA 中的OP1 能够削弱论证A 中由P3 到C 推理,但由于P1、P2 对C 的支撑并没有得到削弱,且P2事实上削弱了OP2到OC的推理,总体而言,论证A的证成度高于论证OA,尽管安提丰本人并没有明示,但该antilogic式论证的最终结论很可能是“家奴证词不足为信”。

三、Antilogic应用的历史回溯

在《斐德罗篇》261d 中,柏拉图将antilogic 的源起指向了爱利亚的帕拉墨德斯(Eleatic Palamedes),即世人熟知的芝诺(Zeno)②John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.538.。古罗马史学家普鲁塔克(Plutarch)的记录为此提供了佐证,在谈到伯里克利的老师芝诺时,他写道:“……(芝诺)完善了一种通过对立的论证使对手陷入‘疑难’(aporia)的反驳术。正如弗利奥斯的提蒙(Timon of Phlius)所说的那样,‘芝诺两面论证的方式让人无法抵挡,他能驳倒一切’”③Bernadotte Ferrin,trans.,Plutarch’s Lives Vol.III,London:William Heinemann,1916,p.538.。尽管难以从芝诺的所剩无几的残篇中直接考察这一方法的使用,我们仍可从柏拉图的转述中管中窥豹。

在谈到芝诺对antilogic的使用时,柏拉图写道:“芝诺……能使他的听众同时觉得同一件事物既相像又不像,既是一又是多,既是静又是动”。这段描述很容易让人联想到芝诺在捍卫巴门尼德(Parmenides)存在论时提到的“反对存在是多”,和“反对运动”的论证。在《巴门尼德篇》中,柏拉图构想了一场发生在巴门尼德、芝诺和苏格拉底间的对话,并借此呈现芝诺的辩护思路。芝诺指出,世人运用归谬法反驳巴门尼德“存在是一”的立场,即“假定存在是一,会推出许多荒谬和自相矛盾的结论”,而他在辩护时并没有尝试否认对手嘲讽的正当性。相反,他提出了一系列对立论证,运用归谬法否认“存在是多”,让人们“通过彻底的考察,发现‘存在是多’导致的荒谬比‘存在是一’更为严重”④John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.362.。

芝诺的这种方法,本质上是通过并置对立论证,即关于世人所持“存在是一是荒谬的”和关于芝诺所提“存在是多是荒谬的”的论证,促使对手权衡选择。如果后一个论证的证明力和说服力超过前一个,那么对手就会认为相较于承认存在是多,承认存在是一是更优的选择。由此可见,这样的论证方法具有鲜明的antilogic特色。

将antilogic构建成一门独特的论证方法,无疑要归功于普罗塔戈拉,而后者的灵感来源,除了芝诺和赫拉克利特,无疑还有雅典民主实践形成的独特论辩文化。普罗塔戈拉所处的伯里克利时代(前5世纪)是雅典由贵族政治向民主政治的过渡期,公共论辩对神话特权的取代是这一时期的特点①John Poulakos,Sophistical Rhetoric in Classic Greece,Columbia:University of South Carolina Press,1995,pp.12-13.。在旧体制下,神谕权威是决断的依据,“神是万物的尺度”否认了其他逻各斯存在的意义。普罗塔戈拉双重逻各斯论断的提出无疑表明,古希腊人在主体意识的觉醒过程中逐渐形成一种共识:对某件事物的认识不能仅存有一套合理的逻各斯,所有的观点都可被另一套逻各斯所质疑。这意味着反对强势方的观点拥有了不可剥夺的合法性,原本较为弱势的群体方可借助论证的力量展现影响,弥补政治地位上的不平等,公开论辩方才成为新体制下公共生活中分歧解决的中心。雅典的民主实践表明,任何决策的讨论都可能引发两派对垒式的交锋,由于任何精心设计的论证都可能面临反对方的合法挑战,因而对于拥有投票权的第三方受众而言,论证评价的标准不仅取决于单一论证的可接受度,还在于和其对立论证优劣的比对。民主制的程序确保公民在投票前能够充分听取冲突双方的论证,这种将正反论证都纳入考察范围的决策机制则赋予了智术师以启示——充分考察正反两面的论证是获得可靠认识、避免偏见影响、到达合理决断的通路,即便直觉上较弱的立场也应得到倾听,由此antilogic应运而生,成为了普罗塔戈拉眼中“论证的恰当规程”②Michael Mendelson,Many Sides:A Protagorean Approach to the Theory,Practice,Pedagogy of Argument,Dordrecht:Springer Science,2002,p.44.。

根据柯费尔德德考证,“阐述相互对立的公共立场”正是普罗塔戈拉所用方法的特征之一③George Kerferd,The Sophistic Movement,p.34.,虽然现存的残篇不足以还原普罗塔戈拉本人具体的实践经过。不过可以肯定的是,antilogic在其他智术师的论辩实践中发扬光大,广泛出现在他们编写的教材、戏剧中,作为他们探究政治、伦理、法律等问题的方法。这些作品大都围绕某一相互对立抉择的展开,智术师立足论题的正反两面,以不同发言者的口吻分别提出论证,并通过充分比较,寻求当下局面的最优选项。在使用中,两组对立论证各自的篇幅大致相同,论证的展开按照大致相同的主题顺序。除了安提丰的《四联辞》,较为著名的还有普罗狄科(Prodicus)的剧作《十字路口的赫拉克勒斯》(Heracles at the Crossroads)。故事中,作者运用antilogic 式论证,分别以美德女士和邪恶女士的口吻展开论证,充分罗列理由,阐明为何要选择她们各自代表者的人生道路,并借赫拉克勒斯的选择表明了作者的思考结果,即美德之路才是理想的人生之路。此外,阿里斯托芬在《云》第三幕中呈现的“正确的逻各斯”和“歪曲的逻各斯”围绕新旧教育体系展开的争论,也可视作是对智术师antilogic的模仿④Mario Untersteiner,The Sophists,Oxford:Blackwell,1954,p.211.。成书于公元前4世纪初的《双重论证》(Dissoi Logoi),是后世不知名的智术师为普罗塔戈拉方法所撰的注解⑤William Guthrie,A History of Greek Philosophy, Volume 3, Part I, The Sophists, Cambridge: Cambridge University Press,1972,p.316.,该书现存九章,约四千余词,其中前四章运用了antilogic的方法讨论了“好与坏”“得体与不得体”“正义与不义”,以及“真与假”等问题,为普罗塔戈拉相对主义观念辩护。

在上述实例中,antilogic 都作为一种权衡比对正反论证,评判是非曲直的探究工具而使用。然而,柏拉图在《斐德罗篇》中的证言显然表明,随着现实中所需维护立场的变化,如从称颂一项政策到贬损一项政策,智术师都能随心所欲地让antilogic结果向有利于己方的方向发展,这意味着在公元前4世纪的智术师眼里,antilogic同样可以作为实现有效说服的修辞工具而使用。

众所周知,智术师修辞术有着强烈的实用主义倾向,“说服”是其中的核心概念。正如高尔吉亚(Gorgias)在《海伦颂》(Helen)中的比喻体现的那样,逻各斯(言辞)是“强力主宰”,它可以作用于人的心智,运用说服之力迫使听众认同说话人的言行①Daniel Graham, The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and the Testimonies of the Major Presocratics,p.759.。在民主制下,大多数受众对论证的接受度主宰了公共决策的方向,这意味着,身为外邦人的智术师可以通过诉讼代理人或论辞代笔者(logographer)的身份利用论证的“说服”功能对公共生活施加影响。既然雅典公民习惯于在正反论证的比对中做出决策,那么演说者antilogic 式论证的运用,无疑迎合了受众的思维偏好。在这期间,演说者可以在正反论证的设计上运筹帷幄,控制对立论证间的竞争结果,通过刻意设置证成度之间的差距,如使得其中一个论证被其对立论证轻易地击败,或是在举证切入上选择受众偏好的话题,运用精心设计的表达手段加以包装等,从而引导受众偏向己方青睐的立场。这样的做法增强了演说者修辞说服的实效性,也印证了柏拉图在《斐德罗篇》中对智术师操纵antilogic论证结果的控诉。需要注意的是,智术师同样需要避免该可废止推理本身的不合理,如用较弱的子论证击败较强的,或是滥用同音异义等手段,以免被受众视为诡辩,这使得antilogic 式论证的使用具备鲜明的“策略操控”特征,即它是论辩者为保障证成的合理性(reasonableness)和说服的有效性(effectiveness)之间的动态平衡而做出的努力②Frans van Eemerern, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company,2010,p.40.。

柏拉图在《普罗塔戈拉篇》中虚构的一场对话,很好地展现了普罗塔戈拉如何通过antilogic 式论证的策略操控,实现合理且有效的说服,使得论辩的结果朝着利己的方向发展。在一场聚会中,普罗塔戈拉怂恿希玻克拉底(Hippocrates)向他付费学习治邦的德性,苏格拉底为了让年轻人免受那些“贩卖灵魂小贩”③John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.751.——智术师的影响,针对德性(virtue)是否可教提出质疑,并对此持否定态度。他并以雅典人为例,指出在后者眼中关于建筑、造船等技艺方面的事务,只有受过训练的专家才有发言权,但涉及城邦治理的事务,哪怕从未学习过的人都有权力发声,因而雅典人显然认为德性不同于那些可教授的技艺,是天生而不可教的④John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,pp.755-756.。

为了打消这场辩论的主要受众——希玻克拉底——可能因苏格拉底的反对而产生的疑惑,普罗塔戈拉运用antilogic从正反两面考察这一问题:首先,他运用诉诸权威论证维护苏格拉底的立场。他编造了有关宙斯赐予所有人分有正义和羞耻的德性的神话①John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.758.,正是这一神话造就了人人都可以成为治邦建言者的普遍信念,雅典人会支持命题(1)德性是无需教授的;然而,他希望苏格拉底在接受上述论证前继续考虑如下对立论证:首先,仅凭该信念是无法推出德性是天生的结论,这一信念只会造成荒谬的局面——让那些忏悔自身无德的人在众人眼里像个疯子。继而,他运用分离(dissociation)策略,区分了天生的、偶然的美丑与后天的品质的善恶,对于天生的瑕疵而言,世人无从苛责,但对于后天的不义而言,世人则认为应通过训斥、惩戒加以改造②John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.758-759.。普罗塔戈拉将这类惩罚视同为技艺教育中的训练,正因为雅典人相信无德之人可以通过惩罚在将来重归正途,这足以表明,雅典人事实上支持的是命题(2)德性是“可制作出来和可教的”③John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,p.759.。最终,普罗塔戈拉选择将后一个结论作为最终的结果。

在该例中,普罗塔戈拉首先选择了反对方所处的立场为切入点,并提出一组新的论证加以支撑,表示其在一定程度上的认可,由此缩小了正反双方的争议空间。然而,该论证无论前提的可信性(自己编造的神话),还是推理过程都存在着明显的瑕疵,相较于此,后一个论证得以在比对中轻易胜出。这样的论证设计,既保障了利己结论的合理推出,又有效地增强了说服效果,即便苏格拉底也不得不临时收回反对意见。

Antilogic的使用遭到了柏拉图和亚里士多德等哲人的批判,但它并没有随着智术师运动的消散而衰退,而是在日后被西塞罗、昆体良等古罗马修辞学者继承,并以controversia之名闻名于世,其踪迹在当下的论证教学、实践中仍然处处可循④相关研究可以参见Michael Mendelson,Many Sides:A Protagorean Approach to the Theory,Practice,Pedagogy of Argument,2002.。

四、Antilogic的批判与逻辑学的起源

自柏拉图以降,antilogic 受到了哲人的严厉批评。究其原因,一方面,在于它被指控为智术师影响灵魂的修辞手段,另一方面在于对它使人滑向怀疑论的担忧。前一点在上文已经提过,关于后一点,则在柏拉图《斐多篇》89d-90d中借苏格拉底之口提出的警告中清晰体现。由于antilogic式论证的结论可能会受到语境相对性和智术师操控的双重影响而变化,在上一个环境下得到青睐的结论在另一个环境中则可能遭到摈弃。对于那些未熟练掌握论证精髓的人而言,同一个命题的真假变化,会使他们无所适从地于落入“厌恶论辩”的境地,从而失去接近真理和知识的机会。而对于那些深谙antilogic 之道的人,真假好似潮起潮落、永不停歇地变化波动,于是他们就自作聪明地借此否认真理的确定性,拒斥论证的可靠性⑤John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,pp.77-78.。

“厌恶论辩”指的是失去对论辩和推理的信任①Chloe Balla,“Sailing Away from Antilogic: Plato’s Phadeo 90b-101e”, Ancient Philosophy, 2021, Vol.41, No.2,pp.355-367.,智术师antilogic 式论证结果的“流变”会使人放弃将论证视为驶向确定真理的通路,从而产生怀疑论倾向。这种担忧并不是杞人忧天,普罗塔戈拉可能正是因为既不能证明神是存在的,又不能证明神是不存在的,无法从两个对立陈述中做出选择,从而才转向将人作为万物的尺度②吉尔伯特·罗梅耶-德尔贝:《论智者》,李成季译,北京:人民出版社2013年版,第20页。。而在《皮浪学说概要》(Outlines of Pyrrhonism)卷一第六节中,怀疑论的集大成者塞克斯都·恩披里柯(Sextus Empiricus)谈到之所以怀疑论者停止持有信念,不做出任何判断,正是因为“对于每一个论证(logos),都有一个对立的等效论证”③塞克斯都·恩披里柯:《皮浪学说概要》,崔延强译注,北京:商务印书馆2019年版,第8页。。这一缘由显然是双重逻各斯学说的翻版,而怀疑论者也确实模仿了antilogic 式论证的结构,以同样可信的方式呈现两相对立的论证,用以反对独断论,维护他们“悬搁判断”(epoché)的根本立场。例如卷三第十节围绕运动是否存在提出了两组对立论证:第一组表明,从人对运动现象的直观感受上看,运动是存在的;第二组则罗列了巴门尼德、麦里梭(Melissus)等学者关于不存在运动的哲学思辨作为依据。在他看来,两组对立论证都能成立,难分伯仲,运动的存在并非甚于不存在,因而无法对运动是否存在下判断,只能保持怀疑④塞克斯都·恩披里柯:《皮浪学说概要》,第189-195页。。

显然,怀疑论者继承了智术师同时呈现两种对立论证的做法,但是这和antilogic 的初衷并不相符。前者试图让受众陷入无法评判真伪的两难境地,并由此怀疑任何独断式肯定或否定的正当性;对于后者而言,antilogic 旨在提供选项,通过权衡获得可靠的判断,而非消除判断。当遇到怀疑论者的窘境,即两个对立论证的真伪相当,无法评判时,智术师仍可做出判断:根据现实需求,选择更好的,更有利的那一面。对此,《泰阿泰德篇》167a-c 中关于普罗塔戈拉的记载给出了解释:不同人对同一件事可能形成相互冲突的判断,尽管这些判断难以用真伪衡量,但却有好坏利弊之分。正如医生用药物把较差的状态转变为较好的状态,智术师则要通过言辞在做到同样的事情。尽管两个判断都可能是真的,但智术师应该把人向“更好”的判断上引领。就好比在城邦事务中,演说家和公众持有的观点可能彼此冲突,这些观念本身无法用真伪区分高下,但是演说家仍然有职责将公众往他所认为更为“健全”的观念上引领⑤John Cooper,ed.,Plato:Complete Works,pp.185-186.。

那么如何避免滑向怀疑论?回到《斐多篇》中,柏拉图的言论暗示了掌握论证精髓避免落入“厌恶论辩”境地的有效手段,关于此处“论证精髓”的所指,传统解读认为其指的是辩证法,但托马斯·米勒(Thomas Miller)的解读颇有启发,他认为此处可能是在呼唤一门评价论证有效性的学科——逻辑学,尽管柏拉图本人并没有提出类似的学说,但是显然,相比于辩证法这门有关辩驳的技艺,逻辑学的知识才能够帮助人们从容识别那些并不具备有效性的论证⑥Thomas Miller,“Socrates’Warning against Misology”,Phronesis,2015,Vol.60,No.2,pp.145-179.。

亚里士多德在《形而上学》卷四中用“辩驳式证明”(elenctic proof)讨论了科学证明的先决条件——不矛盾律,其中,普罗塔戈拉的学说成为了他的反驳目标。他论述道:“如果所有的意见和现象都是真的,那么一切都将在同一时间既真又假。而且所有人都认为其他那些持有和自己不同观念的人是错误的,因而同样的事情必然既是,又非是。”①Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.3428.显然,在亚氏眼里,普罗塔戈拉的观点蕴含了对不矛盾律的否定。“尺度”学说将判断事物真假的标准诉诸人的主观信念,而不同人之持有的相互冲突的信念又在“双重逻各斯”学说的背书下得以同时成为“真”的判断,这造成了“既是,又非是”的荒诞局面。antilogic,作为上述理论在论证方面的实践,事实上同时肯定了同一事件正反立场都具有的正当性,同样难辞其咎。亚氏则担忧地谈道:“如果关于同一主题的对立陈述能同时为真”,其恶果是“最终一切都将化为同一”,因为“这些普罗塔戈拉观点持有者可以据此任意地肯定或否定任何命题”。当面对苏格拉底是不是一艘三桨座战船的问题时,如果就命题“苏格拉底不是一艘三桨座战船”提出论证,那么命题“苏格拉底是一艘三桨座战船”同样可以证成②Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.3424.。以此类推,所有事情都能被肯定为相同的事物。类似的论述,亚氏还从逻辑学的视角再次表达:“如果对立项可以按相似的方式充当谓词述说同一个主词,那么一件事物和另一件事物就会没什么区别”③Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle,p.3428.。

亚里士多德之所以发出如此责难,是因为他把论证塑造为获得关于客观世界普遍的、确定的知识的渠道。为了规范论证,确保从真前提得出确定的真实结论,他尝试在不言自明的前提和依赖这些前提基础的真理之间构造系统的、稳定的、客观的联系。这种联系或是像《前分析篇》中那样基于严苛的形式有效性,或是像《论题篇》那样基于习惯化推理模式(即topoi)的正确应用,成为了逻辑学的基石。而他笔下普罗塔戈拉式的论证方法,由于可能得出两个截然相反的结论,违反了不矛盾律,显然站在了这一进程的对立面,antilogic 就像它的名字一样,成为了逻辑学的反对目标。

然而,当我们详加审视亚里士多德笔下的批判,会发现它与真实的普罗塔戈拉似乎仍有距离。正如本文第一部分所述,双重逻各斯学说事实上强调了语境相对性对判断的影响,命题“X 是P”命题和“X 是¬P”之所以相容是因为各自都被语境限定修饰。爱德华·夏帕(Edward Schiappa)的考察表明,包含语境的句式“对于Y 而言,X 是P”恰恰是普罗塔戈拉惯用的表达结构④Edward Schiappa,Protagoras and Logos:A Study in Greek Philosophy and Rhetoric,p.166.。由此可见,普罗塔戈拉本人并没有真正违反不矛盾律。事实上,亚里士多德在稍后的行文中为他笔下的“普罗塔戈拉观持有者”提供的避免违反不矛盾律的解决方法,正是追加诸如“对于谁而言,在什么时候,在多大程度上,在什么样的条件下表现得像什么”⑤Jonathan Barnes, ed.,The Complete Works of Aristotle,p.3436.等限定词。按照亚氏的建议,命题“对于Y 而言,X 是P”和命题“对于Z而言,X 是¬P”显然能够相容,可这仅仅是对普罗塔戈拉本人做法的还原。对于这种情况,一个可信的解释是,亚里士多德批判的并不是普罗塔戈拉本人的学说,而是后世的一些极端的使用者,他们在没有限定词的情况下滥用antilogic式论证①Evan Keeling,“Aristotle, Protagoras, and Contradiction: Metaphysics Γ 4-6”, Journal of Ancient Philosophy, 2013,Vol.7,No.2,pp.75-99.,任意地将一些受到语境制约的事态,作为证据为相互对立的一般性命题提供支撑。这样的论证本质上不具备有效性,但正是这类违反不矛盾律诡辩的泛滥,促使亚里士多德踏上探索“避免说出自相矛盾之辞”②Jonathan Barnes,ed.,The Complete Works of Aristotle, p.381.方法的征程,激发了亚里士多德对逻辑学的探索。可以推测,柏拉图担忧antilogic引起的真假波动,实际上也是针对这类antilogic的误用者。

五、结语

Antilogic 是理解“智术师运动真实本质的关键”③George Kerferd,The Sophistic Movement,p.62.,但囿于学界长期以来对智术师持有的刻板印象,其思想价值一直遭到低估。本文从认识论基础、逻辑结构和现实应用三个角度对antilogic 展开了分析与阐释,并以此为基础,对古代哲人的批判进行了一定的回应。研究表明,作为一种探究方式,它反映了智术师在缺乏绝对的真理标准时,通过正反考察事物的两面性,把握现实问题的思维模式。就像当代著名非形式逻辑学者廷戴尔(C.Tindale)评价的那样,antilogic 的论证方法能够有效避免选择偏见的影响,赋予决策者“完全的自由与自治”④Christopher Tindale, Dark Champions: Constructive Strategies of Sophistical Argument, Columbia: South Carolina University Press,2010,pp.110-111.。作为一种修辞工具,智术师可以通过操纵对立论证的竞争过程,引导受众以谋求现实利益。但这种操控并不是无条件的,在追求说服实效性的同时,他们仍需在保障证成合理性的维度做出努力,从这点看,传统视角下对智术师“强辩”的刻板印象显然失之偏颇,事实上,antiloigc式论证所呈现的集体废止型可废止推理特征在日常生活和哲学讨论中颇为常见。尽管这项技艺在古代一度沦为逻辑学的对立面,但柏拉图和亚里士多德的批判事实上只是对这项技艺的误用。作为古希腊论证理论的宝贵财富,它的内在价值,尤其是作为一种裁决方法用于处理信念冲突时的启示,值得进一步发掘。