新中国第一部刑法曲折诞生之路

徐佳佳

刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚等法律规范的总称,在一个国家的法律体系中占有重要地位。新中国成立之后,中央人民政府也开展了刑法立法工作,但由于立法主体对刑法立法工作认识的不断变化、政治运动的反复影响等因素,直到1979年新中国第一部刑法才正式公布。

新中国成立初期的立法探索与准备(1949-1954)

中国共产党在开展土地革命之初就已意识到刑法对于社会治理的重要性。因此,新中国成立后中央人民政府就开始思考刑法立法工作。考虑到当时新中国刚成立,社会还存在较多不稳定因素、专业立法人才较少且前期刑法立法理念研究不够充分等情况,中央人民政府并没有立即开展刑法立法工作,而是多管齐下从实践、理论、人才等方面做好准备。

为巩固新中国政权,也为了在实践中积累刑法立法的工作经验,新中国成立初期中央人民政府开展了“镇压反革命”,“三反”“五反”等群众运动,并颁行了《中华人民共和国惩治反革命条例》《妨害国家货币治罪暂行条例》《中华人民共和国惩治贪污条例》等单行刑事法律文件。这些法律文件的颁行,不仅为这些群众运动的开展提供了法律保障,维护了社会稳定和经济秩序,保卫了人民生命和财产安全,巩固了新生的人民民主政权等,而且还为立法工作者提供了众多刑事立法实践经验,为下一步正式开展刑法立法打下了基础。

制定刑法不仅要有实践经验,还需要理论支撑。新中国在构建自身刑法立法理论时,充分借鉴了苏联等社会主义国家的刑法典及研究成果。这一时期,新中国的法律工作者们不仅翻译了大量苏联等国的刑法典,还在高等学校内开展关于苏联等国的法律研究,对苏联等国的刑事立法理念进行较为全面的学习。同时,为了加快刑法立法的进度和保证刑法立法的科学性,还广泛搜集了美、法、德、日等主要资本主义国家的刑法典,并将其作为新中国刑法立法的重要参考。不过,对于本国之前施行过的刑法,尤其是国民党政府颁布的《六法全书》,中央人民政府采取了摒弃的态度。这主要是由于当时一些司法干部,尤其是从国统区旧司法机构中转型而来的司法干部,对《六法全书》存在较多错误认识,“不仅有些学过旧法律的人,把它奉为神圣,强调它在解放区也能适用;甚至在较负责的政权干部中,也有人认为《六法全书》有些是合乎广大人民利益的”。因此,为了消除这些错误的法治理念并重构新的社会主义法治思想,1949年2月中共中央发布了《关于废除国民党〈六法全书〉和确定解放区司法原则的指示》,并在新中国成立后继续推行。

1954年之前新中国并没有颁布宪法,各项法律文件起草的主要法律依据就是中国人民政治协商会议颁布的《共同纲领》。考虑到这一情况,中央人民政府就先组织起草刑法草案,以备宪法颁行之后正式开展刑法立法工作之用。为此,中央人民政府起草了两部刑法草案,即1950年7月起草的《刑法大纲草案》和1954年9月起草的《刑法指导原则草案(初稿)》。在起草这两部刑法草案的过程中,中央人民政府十分重视立法团队的组建。其中,1950年中央人民政府法制委员会正式成为刑法起草工作负责机构后,时任中央人民政府政务院政治法律委员会副主任彭真,即刑法立法总负责人,就通过多方协作,力邀陈谨昆、蔡枢衡、李光灿、李浩培、李祖荫等高校、研究院(所)的法律学者、教师等加入刑法大纲起草委员会。这些努力不仅使得两部刑法草案更为专业、严谨,还初步探索了政府牵头、各界参与的新中国立法模式。

不过遗憾的是,虽然两部刑法草案的起草工作还算顺利,但由于新中国成立初期国内外政治环境并不稳定,众多立法工作者还身兼其他工作,因此这两部草案并没有走立法程序,只是作为内部资料被保存。

纵观这一时期各类刑事法律文件,它们普遍具有这些特点:内容上,优先关注、解决与人民群众生命和财产安全有关的主要犯罪问题,并采取较为宽大的惩治政策;形式上,都较为简单、易懂。而之所以呈现这些特点,正如1951年2月彭真在《关于镇压反革命活动和惩治反革命条例问题的报告》中指出的,“为了使干部容易掌握这个条例,我们在起草的时候,力求既能解决问题,又力避庞杂、烦琐,因此写得比较简要概括。”

刑法立法的初步尝试(1954-1957)

1954年是在新中国的政治发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年,随着国民经济不断恢复及政治环境逐渐稳定,当年9月第一届全国人民代表大会第一次会议正式召开。会上通过了新中国的第一部宪法,这部宪法不仅确立了新中国的政体、国体,还明确了新中国的民主宪政体制,推动了以宪法为依据的各项法律法规的正式颁行,为新中国构建社会主义法治体系奠定了基础。回顾这一阶段的立法工作,可以发现刑法立法工作的启动大致分三步走。

首先是全国人大正式启动刑法立法工作。1954年宪法颁布之后,全国人大成为新中国的主要立法机构。因此,刑法立法工作的负责机构也从先前的中央人民政府法制委员会调整为全国人大常委会办公厅法律室。该部门在1954年《刑法指导原则草案(初稿)》的基础上启动了新一轮刑法立法工作,并于1955年6月拟定了《中华人民共和国刑法草案》,之后在全国范围内开展了广泛的立法意见征求工作,且在收集、整理众多意见的基础上,对刑法草案进行了多次修改。到1956年11月,已经修改了13稿。而1956年三大改造基本完成后,董必武、彭真等法治工作的领导人纷纷提出要加快推进社会主义法制体系建设,为社会主义经济建设提供法律保障。董必武在中共八大上强调,“现在的问题是我们还缺乏一些急需的较完整的基本法规,如刑法、民法、诉讼法、劳动法、土地使用法等”。中央党政机关领导同志对刑法工作的重视加速了刑法立法工作,到1957年6月,已起草了22稿刑法草案。而第22稿刑法草案不仅走完了公开征求意见等立法程序,甚至还通过了中共中央书记处的审查修改,并准备于1957年6月28日提交第一届全国人大第四次会议审议。

其次是组织专家开展立法理论研讨。这一时期,由于刑法立法工作的广泛开展,各界对刑法的认识不断加深,并逐步开始形成具有中国特色的刑法立法理念。鉴于苏联对新中国立法工作的广泛影响,尤其是1954年底全国人大常委会还专门聘请了叶夫根尼耶夫等苏联立法专家专门协助起草刑法草案,刑法立法中如何对待苏联经验成为这一时期刑法立法工作绕不开的话题。对此,1957年8月,全国人大常委会办公厅法律室副主任李琪在多年立法工作和研究的基础上,提出“我们学习苏联,决不是照抄苏联,照搬苏联的经验,因为每个国家的阶级斗争都有自己的发展的不同特点,都有自己的民族特点”,“从实际出发是马克思列宁主义的根本原则,也是我们党在立法方面的根本指导思想”,“不懂中国情况,不认真研究中国情况和总结中国审判实践的经验,要想写出符合中国人民需要的法律来,是决不可能的”。

除了要正确看待苏联经验,这一时期刑法立法工作者对于审判等实践经验也有了更为理性的认识。李琪就曾针对当时一些人提出的“只有审判实践经验中有的东西,我们刑法中才能写,每一条文、每一原则,都必须有我们自己的审判经验为依据”等观点进行了批判,他认为“任何经验都和一定的地点和条件相关联,都有它的局限性”,强调在立法工作中要谨防经验主义泛滥。

再次是继续深入开展单行刑事法规的立法工作。刑法立法工作在紧锣密鼓推进的情况下,单行刑事法规还要不要继续广泛颁行?针对这一问题,全国人大常委会办公厅法律室的领导和众多专家一致认为在当时的情况下继续制定大量的单行刑事法规是十分必要的。之所以如此,李琪曾解释这主要是因为“鉴于我们目前社会主义革命还没有最后完成,在政治、经济、文化等许多方面都还处在一个剧烈的变革当中,而我国地大人多,各地情况不一,因此,刑法草案今天还只能是把我们已成熟的经验,迫切需要规定的先规定下来,而不强求‘完备’和应有尽有,以免法律规定不能完全符合实际情况和人民大众的需要”。正是出于这种考虑,制定单行刑事法规条例等不仅可以弥补“宁疏勿密”的刑法立法的不足,还成为刑法不完备情况下解决各种刑事、刑罚问题的必然之举。因此,在1954年至1957年间新中国陆续颁行了《关于宽大处理和安置城市残余反革命分子的决定》《关于死刑案件由最高人民法院判决或者核准的决议》《全国人民代表大会常务委员会关于处理在押日本侵略中国战争中战争犯罪分子的决定》等法律文件。

刑法立法的再次完善(1962-1963)

随着“大跃进”和人民公社化运动的开展,1958年至1961年我国政治形势发生了巨大变化,中央人民政府及社会各界对是否要制订刑法也有了不同看法。其中,1958年8月毛泽东在北戴河会议上提出,“但我们有我们的一套,‘大跃进’以来,都搞生产,大鸣大放大字报,就没有时间犯法了,对付盗窃犯不靠群众不行。不能靠法律治多数人”,“民法、刑法那么多条谁记得了。宪法是我参加制定的,我也记不得”,“我们基本上不靠那些,主要靠决议、开会,一年搞四次,不靠民法、刑法来维持秩序。”在这种情况下,中央政法小组也随即提出“刑法、民法、诉讼法已经没有必要制定”。因此,准备提交全国人大会议讨论的刑法22稿也就被束之高阁,刑法立法工作出现停滞。

不过随着法制缺失而引发的各种问题层出不穷,1962年毛泽东重新强调立法工作的重要性,“不仅刑法,民法也需要,现在是无法无天。没有法律不行,刑法、民法一定要搞”。在毛泽东等中央领导的鼓励和支持下,1962年5月开始全国人大常委会办公厅法律室在刑法草案22稿的基础上又重新草拟了多稿刑法草案。其中,1963年10月草拟的《中华人民共和国刑法草案(修正稿)》,即刑法草案第33稿,不仅得到了毛泽东、中共中央书记处等肯定,还走完了前期的立法程序,并计划在全国人大会议表决通过后公布施行。

相对于第22稿,刑法草案第33稿无论在形式还是内容方面都有了较大的改动。其中,第33稿在总则部分进一步强调了刑法的立法依据和目的,要求对反革命犯、杀人犯、强奸犯等犯罪分子进行严厉打击,而对轻微犯罪则主要采取从宽的政策,进一步区分了敌我矛盾与人民内部矛盾。同时该草案还对经济犯罪做了更详尽的规定,制定了更严厉的惩罚措施,适应了新的经济社会发展形势。

虽然准备工作即将就绪,然而1963年后“左”倾思想再次抬头,尤其“文化大革命”的爆发,还差一步就将被颁行的第33稿刑法草案也伴随着新中国法制工作一道沉寂下来。

五易其稿后最终颁行(1978-1979)

“四人帮”被粉碎后,我国的政治形势再次发生变化,其中最为明显的就是法制工作再次得到重视,立法工作被重新启动。1978年10月,邓小平就提出“非常需要搞社会主义法制。没有法不行,没有法,就乱搞一气。过去和现在,都是这么一种情况:领导人说了话就叫法;不赞成领导人说的话就是违法、犯法。这种情况不能继续”。其中,对于刑法立法工作,邓小平尤为重视并提出“过去‘文化大革命’前,曾经搞过刑法草案,经过多次修改,准备公布。‘四清’一来,事情就放下了”,而现在“很需要搞个机构,集中些人,着手研究这方面的问题,起草有关法律”。

在邓小平等党和国家领导人的关注和支持下,1978年中央政法小组重启了刑法立法工作,并在1978年底至1979年2月起草了两稿刑法草案。不过,随着全国人大法制委员会的重新成立,这项立法工作很快又从中央政法小组移交到以彭真为主任的全国人大法制委员会手中。

彭真重新负责刑法立法工作后,立即组建了由法律工作干部、民主人士、法学专家、语言学家、社会学家等专业人员组成的新法制委员会,胡乔木、史良、谭政、武新宇、陶希晋、刘斐、王之相、吕叔湘、叶圣陶等各方面专家都被纳入其中。在确定立法主要成员之后,彭真等在重启刑法立法工作过程中还重点解决了以下几个问题。

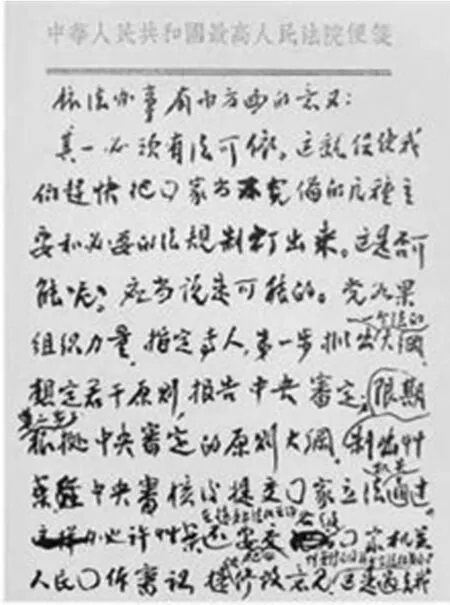

一是重新起草刑法草案,是以刑法草案第33稿为基础,还是以1979年2月中央政法小组《中华人民共和国刑法草案》修订组草拟的版本为基础?起初,考虑到1979年2月的修订二稿是最新成果,彭真决定以该稿为基础继续下一步的立法工作,但是看完这版刑法草案后,他发现该草案中很多条款将党纪、政纪处罚与刑法处罚混为一谈,如果按照这版草案开展工作,很容易造成刑罚扩大化的问题。为此,1979年3月14日,彭真组织了全国人大法制委员会、国务院和北京市一些工作人员进行了座谈,并把自己的顾虑告诉了众人。经过讨论,大家都认为“刑法是解决犯罪问题的,决不能把属于党纪、政纪和民法处理的问题列入刑法,追究刑事责任,尤其不能企图用刑法解决一切问题”,因此中央政法小组《中华人民共和国刑法草案》修订组的修订二稿就被弃用,刑法草案第33稿成为开展刑法立法工作的基础。

二是是否要将“诬告反坐”纳入刑法之中。鉴于“文化大革命”中诬告陷害成风,许多干部群众都因被诬告陷害而身败名裂,一些人甚至家破人亡,因此众多刑法立法工作者提出要严惩诬告陷害者,并提出“诬告反坐”。对此,彭真感同身受并打算在刑法草案中增加“严禁诬告陷害,诬告陷害以反坐原则论处”等内容。然而令彭真等没有想到的是,一些立法工作者对此却持不同意见。其中,法学家李光灿就提出,“法制委员会修正第一稿的刑法草案中关于对诬陷罪有按‘反坐’原则论处的规定。我认为是错误的,也行不通”。同时,1979年5月25日,一封署名“一个共产党员”的匿名信也向彭真等人提出,“反坐正是反映‘同态复仇’的一种奴隶主和封建地主的报复刑”,与“社会主义刑罚是通过惩罚犯罪达到教育改造犯罪和预防犯罪的目的”相左。此外,公安部、最高人民法院的工作同志及吕叔湘等语言学家也对“诬告反坐”的定义提出了质疑,并要求如果非要在刑法中写入“诬告反坐”,那么也必须对这一概念进行司法解释,否则在之后的执行工作中就会遇到麻烦。

对于不同意见,彭真看得出来,大家并不是反对惩处诬告陷害者,而是在如何界定诬告陷害和正常反映问题、如何处置诬告行为等方面上有分歧。经过反复思考和调研,彭真在刑法草案第38稿中对“诬告反坐”等内容进行了重新表述,提出“严禁用任何方法、手段诬陷迫害干部、群众。凡捏造事实诬陷他人(包括犯人)的,参照所诬陷的罪行的性质、情节、后果和量刑标准给予刑事处分。国家工作人员犯诬陷罪的,从重处罚”,并补充“不是有意诬陷,而是错告,或者检举失实的,不适用前款规定”。这一规定既保证了公民正常行使检举控告的权利,也有力地震慑了诬告陷害等不法行为。

此外,在刑罚立法过程中,围绕是否要废除死刑、管制等刑罚以及保护私有财产等问题,广大立法工作者也展开了充分讨论。而彭真等立法工作者在坚持一切从中国实际出发,不盲目照搬苏联、美国、日本等国做法,辩证汲取我国古代和民国时期刑法立法的经验智慧及保证人民生命财产安全等原则前提下,提出减少死刑、规范管制的时间和程序等内容,确保1979年刑法更加科学。

从1978年底到1979年7月,在半年多的时间内,刑法草案在33稿的基础上,再五易其稿,最终于1979年7月第五届全国人大二次会议被审议通过,并于当年8月1日正式颁行。新中国第一部刑法的颁行不仅标志着我国民主法制建设迈入新的征程,还以其坎坷的制定之路再次深刻昭示了依法治国的必然性和必要性。