自尊、受尊与尊他:民众尊严观的概念建构与量表编制

庞 康,肖唐镖

(南京大学 公共事务与地方治理研究中心/政府管理学院,江苏 南京 210023)

1948年,经由对反法西斯战争的深刻反思,国际社会通过《世界人权宣言》,在世界范围内强调“尊严”价值,并将其作为人权的基础。由此,“尊严”概念日益频繁地出现在国际社会的立法和司法活动中。据统计,截至2012年,世界上已经有162个国家将尊严写入宪法[1]。在我国,随着改革开放的深入推进,现代政治文明已日益成为社会的共识,人格尊严和人权入宪,尊严进入政府工作报告,人格权在民法典中单独成编,均凸显了尊严价值在国家政治建设中的地位。然而,制度文本上的承认未必能得到即时而切实的落地,诚如俞可平所言:“在全球范围内,损害人类尊严的现实问题还大量存在,人类的尊严远没有受到应有的尊重”[2]。显然,制度与观念互为形塑,制度实践塑造着人们的观念意识,但其良性运作同时需要民众内在观念的支撑。民众对于尊严价值的认知、认同与支持,即民众的尊严观念,乃是推进与落实尊严价值、促进社会政治文明发展的重要因素。

长期以来,国际学界对于尊严的研究,主要从哲学和法哲学层面进行规范性讨论,已形成若干重要的共识。随着社会科学的发展,近些年来日益增多的学者开始采用实证研究方式,理解和解释民众的尊严观念[3]。不过,迄今为止,国际学界有关尊严观念的实证研究尽管已积累诸多重要成果,但在概念界定及操作化方面却仍未取得必要共识,也缺乏标准的量表工具。这种缺失与不足更为严重地发生于国内学界。在我国学界,已开发的尊严观念量表大多仅通过了农民工、青少年、中小学生和病患者等单一同质群体的检验,推广与应用的范围有限,以致至今仍未能系统知悉国民的尊严观念状况。

“工欲善其事,必先利其器。”如欲科学而系统地把握和研究我国民众的尊严观念,首先就应开发可靠而具操作性的量表工具。因此,我们拟以尊严理论与量表开发技术为基础,结合中国化情境,集中研制可应用于我国民众尊严观测量和研究的量表,并以区域抽样数据加以检验。本文的结构安排如下:首先,我们将结合学界的研究成果,建构“尊严观”的概念及其操作化维度,评论诸主要量表的得失。然后,编制适用于中国民众的尊严观量表,即以自尊、受尊重和尊他三个维度,结合政治与社会两类情境编制量表。再次,应用系统设计的居民调查数据,对含自尊和尊他两个维度的量表进行信度效度检验,并使用性别和出生年份两个重要变量进行测量不变性检验。在结论部分,我们将基于检验结果,提炼简化而具操作性的中国民众尊严观量表工具,分析其优点和有待进一步完善之处。

一、“尊严观”的概念与测量文献

(一)尊严与尊严观

“尊严观”,是指民众对于作为价值的尊严的心态与取向,包括认知、评价、认同与选择倾向,反映着尊严价值从规范到经验的扩展。因此,“尊严观”的界定及其操作化,应以“尊严”的界定为基础。

关于尊严概念,学界一直存在争议。《韦氏字典》把尊严定义为“有价值、尊敬或受尊敬的品质或状态”[4]。历史学家迈克尔·罗森从四个方面追溯尊严的含义:社会阶层和地位、内在价值、自我评判和被尊重对待[5](p108)。在人类思想长河中,尊严的内涵呈现不断的动态变化。不过,到现代社会,尊严在道德、政治法律与日常语言中被广泛使用,主要指人的尊严,其重要性包括“人的内在价值”和“作为人权的基础”两个基本认识。这两个认识基础反映了对于尊严的两种认识取向。一方面,尊严作为人的内在价值,属于一种自然禀赋;另一方面,尊严作为人权的基础,更多体现为历史建构的社会文化现象。正如贾比尔(Dunja Jaber)指出,“从广义的角度来看,关于‘人的尊严’一词的恰当定义的争议可以追溯到这个词可以有两种不同的含义。一方面,它可以代表人的内在价值或道德地位。另一方面,也可以指一个人的主观意识,认为自己拥有这样的价值或地位。后者是一种复杂的心理状态,通常表示一种自尊感。”[6]

尊严概念具有客观(或规范)与主观(或文化)两个层面的意义,这是目前学界的相对共识。基于这两层意义,有学者进一步将尊严区分为绝对尊严和相对尊严、普遍性尊严和获得性尊严、个体尊严和社会尊严、内在尊严和外在尊严等面向[7][8][9](p43)。尊严尽管是一种历史的“既存性概念”,但我们以为,从实证研究角度,有必要重新建构和界定这一概念。加里·戈茨在《概念界定》一书中指出,建构多层次和多维度概念主要包括必要与充分条件和家族相似性两种原型[10](p23-25)。其中,必要与充分条件属于本质主义的概念建构策略,而家族相似性则主要立足于维特根斯坦的语言逻辑策略。这里,我们先来看看学者们对尊严概念的建构工作。

首先,从“家族相似性”的角度来看。维特根斯坦在《哲学研究》中指出,为了理解一个词和一个概念的意义,人们不能猜测这个词是如何发挥作用的,而应该观察它的用法并从中学习。舒尔茨(Doron Shultzine)在维特根斯坦的方法论基础上对尊严概念作了界定。他将人的尊严理解为“由每个社会的文化决定的不同程度的‘厚’概念和‘薄’概念”。在“厚”概念层面,他肯定了霍华德(Rhoda Howard)的定义,认为人的尊严是“对人的内在道德价值和他或她与社会的恰当政治关系的特定文化理解”;而另一方面,“人的尊严的‘薄’概念是无法通过一系列具体的不道德行为来精确定义的,但当这种羞辱或有辱人格的行为发生时,被羞辱者和与他有同样感受的人都会直观地感受到”[11][12]。阿迪斯(Adeno Addis)提出理解人的尊严的实用主义方法[13],考察以尊严名义所做的选择和决定,也体现了这一方法论的应用。

其次,从必要与充分条件的角度来看。基于实在论的视角,每一个语词只是一个名称,而不是客观存在的事物,因此要界定一个概念,更为重要而便捷的方式即关注其“本质”属性。杰塞隆(Cynthia S.Jacelon)等人通过调查特定人群针对尊严概念的理解,将尊严定义为人的内在特征。他们认为,“尊严可以被感觉为自我的属性,并通过对自我和他人的尊重行为体现”[14]。维伊斯(Donald H.Weiss)把尊严界定为“一种社会和政治调解的动态价值感”,即通过不被看见(被认为是看不见的)、被降维(不被视为一个个体,而是一种观念)、侵犯个人空间(暴力/虐待经历)和羞辱体验4个维度进行描述[15]。这些定义从社会政治关系和权利的角度讨论尊严,反映了实在论的视角。这种视角也被一些国内学者所沿用。如文学平认为,尊严是“一个人自己对自己的尊重、他人对我的认可以及我对他人的贡献这三重关系的复合,即是说:尊严=贡献+认可+自尊。”[16]甘绍平认为尊严与自我和侮辱这两个概念相关。从肯定的方面讲,尊严意味着维护自我;从否定的方面讲,尊严意味着避免侮辱[17]。黄飞也认为,尊严是个体的一种权利,包括自尊、受尊重、尊重3个成分[18]。

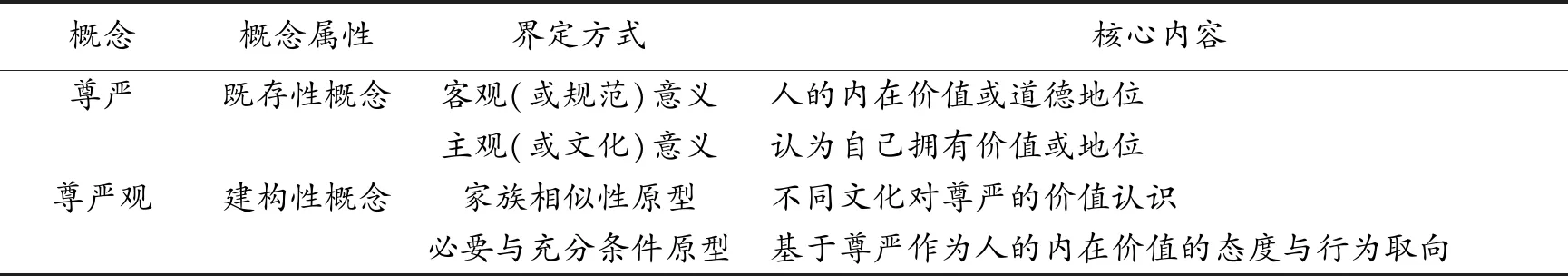

如表1所示,与“既存性概念”视角不同,“建构性概念”视角的两种尊严概念乃是建立在主观意义的理解基础之上。不过,与其说它是对尊严概念的定义,不如说是对尊严观念的讨论。这为本文定义“尊严观”提供了重要的基础和借鉴。一方面,根据家族相似性的推理,尊严观往往将尊严价值作为认识对象,表现为一种文化多元主义的认知模式,即不同文化对尊严的价值认识。另一方面,根据必要与充分条件原型的描述,尊严观则是将尊严作为认识基础,这是一种本质主义的行为模式。具体而言,尊严具有人的内在价值的本质属性,而尊严观基于这一本质属性进行推演。在基本内涵上,尊严观指的是基于尊严作为人的内在价值的态度与行为取向,也即对于“将一个人作为人对待”这一核心价值的认知、评价与支持取向;在内在维度上,尊严观表现为在个人和人际关系中的自尊、尊他和受尊重。

表1 尊严与尊严观的界定模式

(二)对尊严观的测量

学界对于政治观念与政治文化的测量,一般有两种路径:一是源自阿尔蒙德等人的“认知、评价与价值”模式,即从认知、评价、价值认同与选择角度测量民众的观念形态。比如对于民主观念的讨论,学界往往从“民主认知”“民主评价”与“民主支持”等维度来讨论和测量[19]。不过,鉴于一些规范性概念抽象程度较高、民众的熟悉度较低,如以直接测量方式来探知民众的认知状态,难免会出现答非所问乃至南辕北辙的问题。为此,另一种测量方式被学界所开发和采用,即以对象的核心要义为中心、并借助相关情境或对象进行间接测量。这也正是对于高度抽象的尊严观,学界多围绕其核心价值的认同与支持,从自尊、受尊与尊他等维度设计量表的主要原因。

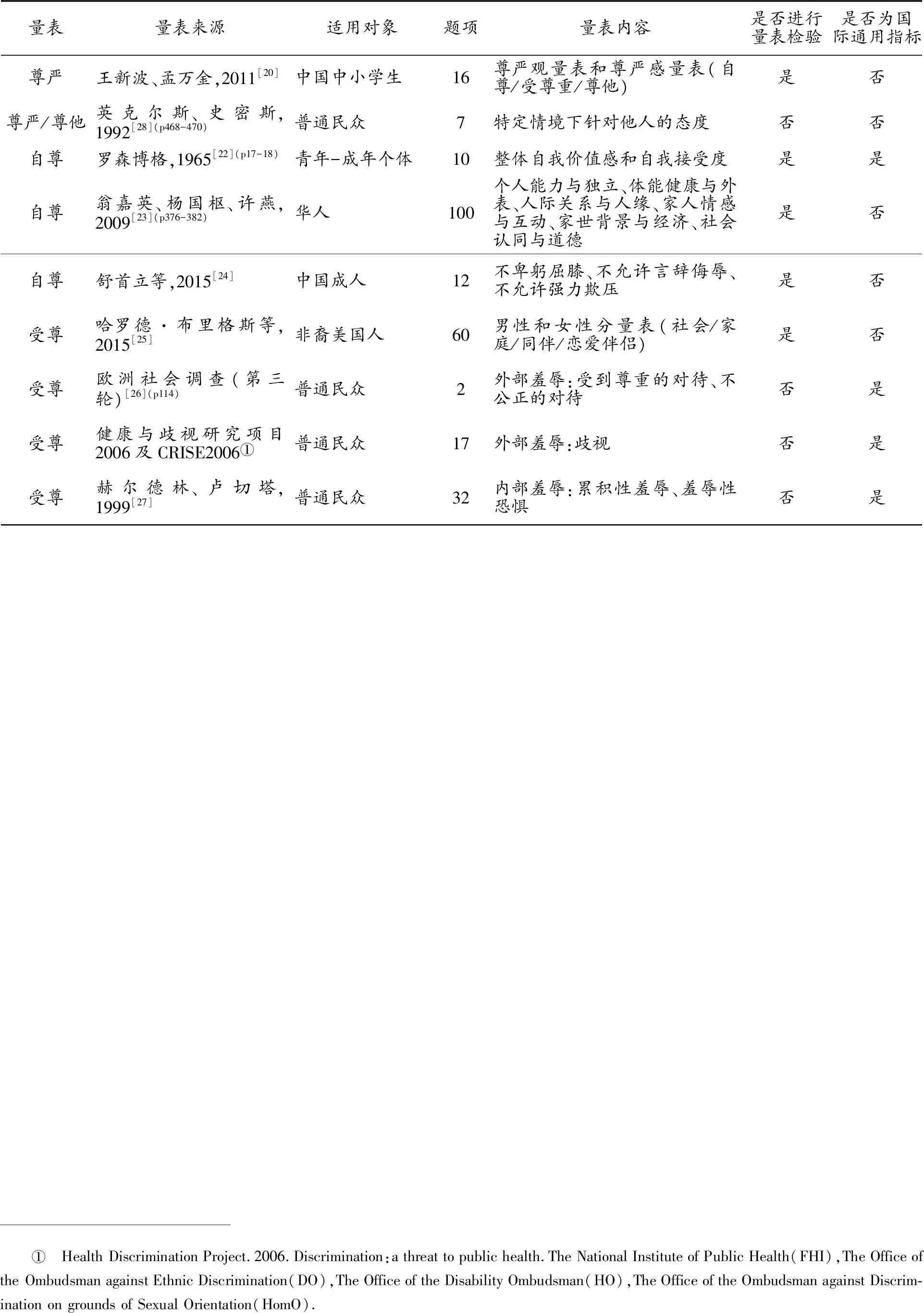

不过,现有研究对尊严观的实证测量并不久远。长期以来,对尊严观的研究经历了从哲学讨论到定性研究,再到定量研究的演变过程,而针对其测量的演变也主要在近10年来得到发展。总体而言,对尊严观的测量表现了如下几个方面的变化:第一,对尊严观的测量越来越独立。起初只是将尊严作为价值观念的一个维度进行度量,后来则更多地出现了针对尊严观的专属测量工具。第二,对尊严观的测量越来越规范。随着研究的深入,对测量工具进行科学的信效度检验也被提上了日程。第三,对尊严观的测量维度越来越多元、系统。早期尊严观的测量表现为单一维度或者不同维度只设置单一题项,而现在则设置了更加多维的度量指标。表2所列的量表反应了这种变化。

尊严观测量的进步反映了相应测量工作的发展,但整体而言它仍然欠成熟。如在学界所开发和使用的相关量表中,只有个别学者同时在自尊、受尊与尊他3个维度建构尊严量表[20],其他学者的量表大多只涉及单一维度的测量,详见表2。不过,王新波等人的测量工具虽具有一定的信效度,但其检测仍未超出国内中小学生群体,尚缺乏必要的推广性。下面,我们逐一检视各个维度的相关量表。

1.对自尊的测量

尊严表现为人的价值,其首要的便是对自我价值的肯定。一直以来,关于自尊的度量受到心理学广泛关注。罗宾逊、谢弗和赖茨曼编著的《性格与社会心理测量总览》一书集中展示了40个自尊量表,并详细介绍其中11个使用频率较高的量表内容,包括量表结构说明、测试样本、量表出处、信效度检验以及具体评价等[21](p157-218)。他们按照适用对象具体将这11个量表分为“青年-成年人量表”“儿童量表”和“相关概念的测量”3类,分别涉及自尊的整体测量、专为儿童设计的测量,以及自尊的具体方面测量。其中,使用频率最高的“罗森博格自尊量表(SES)”是一种单因素的测试,主要通过10个正负题项考察青年-成年个体的整体自我价值感和自我接受度[22](p17-18)。除此之外,其他自尊量表对自尊结构进行了细化,将自尊内在维度扩展到社交、学业、自敬、身体、体能、异性关系、家庭关系等方面。

值得重视的是,本土华人学者也构建了针对华人社会的自尊测量工具。翁嘉英和杨国枢等人认为,在华人社会中存在个人取向和社会取向两种自尊。为此,他们使用华人多元自尊概念,将自尊分为个人取向的自尊、关系取向的自尊、家族取向的自尊和他人取向的自尊,并最终编制了包括个人能力与独立、体能健康与外表、人际关系与人缘、家人情感与互动、家世背景与经济、社会认同与道德6个因子100个题项的问卷[23](p356-398)。舒首立等人通过比较中文“自尊”与英语“self-esteem”的区别,指出这两个概念具有不同含义,西方自尊测量主要表现为中国人所理解的自信,而中文“自尊”则更多是对个体自我尊严的防御倾向。由此,他们编制了包括不卑躬屈膝、不允许言辞侮辱、不允许强力欺压3个因素的“本土化中国大学生自尊问卷”,并取得良好的信效度[24]。

应当承认,自尊维度的测量虽较为完善,但相关量表依然存在3个方面的问题。其一,尽管罗森博格的自尊量表因其简洁方便被广泛应用,但它与多数自尊量表一样,建立在心理学基础上,尚缺乏其他学科尤其是政治学科的视角,难以为后者所直接接受和应用。其二,针对华人的多元自尊量表虽体现了文化的适应性,但因其题项多达100个,势必会冲击受访者的耐心而增加实际施测的难度,损害数据的质量。其三,舒首立等人所开发的量表虽在简洁性和本土性方面具有优势,但其对自尊内容的设定,如“不允许言辞侮辱”和“不允许强力欺压”实际上更显著地表现为受尊的特质。也就是说,“我允许别人说我能力低下”和“我允许别人故意让我难堪”等题项,度量的乃是别人对自己的尊重而非自我尊重。

2.对受尊重的测量

作为对人际关系的考察,人们普遍关注个体尊严受到他人尊重的程度。一方面,从积极的角度,布里格斯(Harold Briggs)等人开发了一项适用于非裔美国青年的种族尊重量表,包括男性的非裔美国人尊重量表(AARS-M)和女性的非裔美国人尊重量表(AARS-W)两个分量表。每个分量表由社会(8个项目)、家庭(5个项目)、同伴(6个项目)和恋爱伴侣(11个项目)4个子量表组成,具体度量人们在这4种情境下受到尊重的程度[25]。

另一方面,对受尊重意识的度量,还有学者从消极角度总结了羞辱的国际通用度量指标。牛津大学雷伊莱斯(Diego Zavaleta Reyles)将其分成两组[26](p102-119)。第一组旨在测量与外部事件相关联的羞辱,强调人与人之间的相互作用,主要包括:受到尊重的对待、不公正的对待和歧视。其中,受到尊重或不公正对待选取欧洲社会调查中“你觉得别人对你的尊重程度如何”和“你觉得别人对待你的不公正程度如何”两个题项。关于歧视的测量则改编自“健康与歧视研究”项目2006和CRISE2006,具体包括“在最近3个月中,你是否感觉被人有偏见对待过”“是谁带给你这种有偏见的对待”和“为什么你会得到有偏见对待”等题项(1)Health Discrimination Project.2006.Discrimination:a threat to public health.The National Institute of Public Health(FHI),The Office of the Ombudsman against Ethnic Discrimination(DO),The Office of the Disability Ombudsman(HO),The Office of the Ombudsman against Discrimination on grounds of Sexual Orientation(HomO).。第二组指标度量羞辱的内在经历,借鉴了赫尔德林和卢切塔(Linda M.Hartling & Tracy Luchetta)的羞辱目录量表,包括累积性羞辱和羞辱性恐惧2个子量表。其中累积性子量表采用0(表示一点也不)—5(表示程度很深)分值评估一些项目的伤害程度,例如排斥、贬低、嘲笑、被认为不重要、残酷地被批评和被直呼其名或者其他不敬语言[27]。

在上述两个受尊重度量中,一个建立在文化情境基础之上,另一个的内容设计符合尊严观念在现代社会中的经验认识,有着重要的参考意义。不过,它们仍然存在一些不足。如,第一个针对美国人士的量表虽具有良好的信效度,但因其属于针对特定情境下特定对象的测量,未必适合对中国民众的考察。第二个关于羞辱的国际通用指标,在内在经历的度量方面,通过评估受访者对不受尊重情境下的伤害感知和反应,反映了人们对受尊重的在乎程度;但其外部羞辱的度量则主要是对受尊重状态的评价,而非考察人们对受尊重的主观态度,也不完全适合此维度的度量。

3.对尊他的测量

尊严在个人价值层面不仅要求自尊和受尊重,更要求尊重他人。英克尔斯和史密斯(Alex Inkeles & David H.Smith)曾对尊严进行了情境化描述,他们将尊严作为测量现代性的一项重要指标,选取7个题目组成“尊严”的子量表[28](p30、468-470)。其测试题项主要表现为对尊重他人的度量,并体现了尊他对象的层级性。例如,作为管理者和丈夫对工厂中的下属和家庭中的妻子犯错误后所表现的态度,以及作为成年人对未成年人的尊重等。这一量表以现代性为理论背景度量人们的尊严观念,在理论上符合现代尊严观念的基本内涵,因而具有一定的适用性。但这一测量缺乏进一步的维度区分,相关计分规则也不统一,限制了它在现实层面的应用,尚需进一步完善。

表2 尊严观测量的主要量表

二、尊严观量表的编制

编制适用于中国民众的测量工具,首先应当明确如下两个问题:其一,我们对尊严观的度量在度量什么?其二,如何准确地度量民众的尊严观?对这两个问题的清晰回答,有助于克服量表编制过程中思想上产生的诸种混乱。

如上所述,尊严观的界定存在文化多元主义的认知模式和本质主义的行为模式之分歧,一方强调对尊严价值的认识,即对“尊严是什么”的看法,另一方则强调基于现代尊严价值的态度与行为取向。学界对于思想界人物或政治人物有关尊严的研究,实际上多是针对其对尊严“看法”的研究。不过,以政治科学研究特别强调清晰化与操作化的标准来评论,此类“看法”研究,其缺点在于:一是“看法”的用语过于口语化而非学术性的表达;二是因不同人物的“看法”过于个性化与弹性,难以形成一致且具操作性的分析框架。与此不同,政治科学研究首先就应确定具体的对象与边界,概念维度应满足周延性的标准,据此而进行有效的测量。与“尊严看法”的弹性不同,本质主义的行为模式提供了关于尊严价值的规定性内容,且在自尊、受尊重和尊他3个维度之外无法再找出第4个维度,因而以此构建量表具有现实意义。在对中国民众尊严观的度量中,我们所要度量的并非是人们对尊严价值的看法,而是以尊严的核心要义为尺度,测量民众在自尊、受尊重和尊他3个维度上多大程度上接受现代尊严价值。

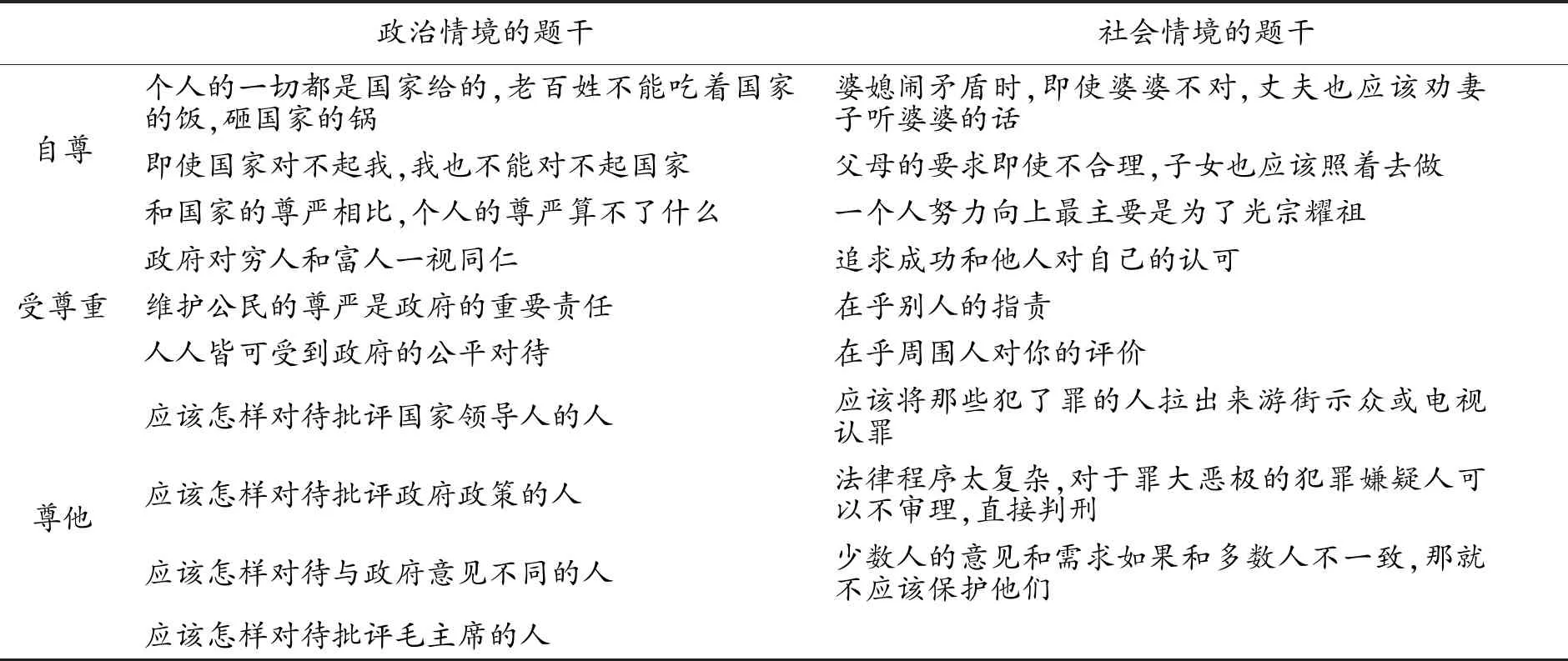

我们知道,尊严作为一项高度抽象且具有正面特征的价值,对其度量不可避免受到社会期望效应的影响。如果只是简单地进行度量,那么所得结果必然存在极其严重的偏差。因而,在进行量表编制过程中,如何真实、准确反映民众内在的相关态度,务必受到高度的重视。在以往诸多测量研究中,关于情境性因素的考量是解决主观性偏差的重要办法。就像前述诸多涉及自尊、受尊重和尊他的量表中,不同学者分别考察了社会、家庭、工作、同伴等社会情境性因素。泰勒(Adriana J.Umaa-Taylor)的研究也表明,在不同社会情境下人们的自我尊重程度存在差异[29]。据此,本文认为,编制中国民众尊严观量表,我们应该在具体维度基础上,同样引入具体的情境因素。就尊严的本来意义而言,它不仅表现在人际关系和社会生活层面,更表现在政治生活中。为此,我们在自尊、受尊重和尊他3个维度基础上,进一步从社会与政治两类情境度量民众的尊严观。其初步量表编制设计见表3。

表3 中国民众尊严观量表

首先,关于自尊测量题项的设置。心理学对自尊的一般理解认为,自尊是“个体对自我的总体积极评价”[30],已有研究多以此定义度量人们的自尊。然而,恰如舒首立等人所言,此类关于自尊的心理测量主要表现为自信,这与尊严价值中的自尊尚存在差异[24]。实际上,众多关于自尊的研究也通过“self-esteem”和“self-respect”两个语词清楚地区分了心理学的自尊和道德意义的自尊[31]。在道德意义上,自尊被理解为“价值感”,强调个体对自己的正确评价。在这里,正确性即体现为尊重自己作为一个人的地位[33],莱恩(Robert E.Lane)指出威权主义人格的特征之一是较低的自尊[34]。由此可见,在自我关系中,考察一个人的自尊意识,实则可通过其独立自主意识和对权威的态度加以度量。

在近现代社会变迁中,一种普遍的趋势在于个人由传统依附型关系转向了自主型关系。为了仔细度量这种依附关系的转变是否造成个体自尊意识的缺失,我们分别在政治和社会情境中度量民众的自尊意识。其中,社会情境中的自尊意识,采用传统价值观的3个题项进行间接测量,即:“婆媳闹矛盾时,即使婆婆不对,丈夫也应该劝妻子听婆婆的话”“父母的要求即使不合理,子女也应该照着去做”,“一个人努力向上最主要是为了光宗耀祖”。我们认为,在传统价值观层面,个体通过权威服从将其降格为家族关系的附属,内涵了个体自尊意识的缺失,以此度量自尊具有合理性。另一方面,在政治情境中的自尊意识,鉴于现代民族国家对个体的影响,人们是否将个体降格为国家的附庸,也反映了民众作为独立个体的自尊意识。为此,本文设置如下3个题项考察人们的支持态度:“个人的一切都是国家给的,老百姓不能吃着国家的饭,砸国家的锅”“即使国家对不起我,我也不能对不起国家”“和国家的尊严相比,个人的尊严算不了什么”。应当承认,这两组题项考察个体是否将其降格为他者的附庸,在主体性和自主性意义上,符合自尊概念的道德意涵。

其次,关于受尊重题项的设置。受尊重作为人的一项本能需求,因其涉及他人对自己的尊重,在一些研究中往往被纳为自尊的一个维度。然而,这一操作却会产生一些理论困境。例如,在有关自尊与政治参与的研究中,存在“补偿假设”和“实现假设”两种相互矛盾的假设,“补偿假设”认为低自尊会促进人们参与政治,而“实现假设”则认为高自尊才能促进人们参与政治[35]。为何会出现这种两相矛盾的解释?一个重要的原因便在于两种假设的自尊基础不同。补偿假设根基于拉斯韦尔(Harold Lasswell)和阿德勒(Alfred Adler)的自卑理论,而在拉斯韦尔的理论框架中,更重要的是对受尊重的态度[36](p11)。因此,我们有必要将受尊重从原有自尊结构中分离出来,专门加以度量。具体而言,在政治情境中,结合现代尊严观念作为权利的基础,本文主要设置3个题项考察人们对于个体权利受政府平等尊重的态度;在社会情境中,本文同样设置3个题项考察人们在与他人关系中是否在乎他人的认可与指责。

最后,关于尊他题项的设置。现代尊严观念对个体性的尊重,更为重要的是在消极意义上对他人尊严的不侵犯。这也正是尊严价值在近现代发展中至为重要的进步。针对个体的尊他意识,可以通过一系列侵犯他人尊严和相关权利的行为进行度量。例如,对他人言论自由的管制与人格的不尊重,对非正当审判的支持等。基于此,一方面,本文通过对政治异见群体的管制态度,设置4个题项度量政治情境中的尊他意识;另一方面,通过对非法审判、对少数群体的权利剥夺,度量社会情境中的尊他意识,由3个具体题项组成。

量表的计分规则采用4点计分。其中,对政治情境中的尊他项目采用量尺“1=严厉管制,2=严格管理,3=适当允许,4=完全允许”。其他各个指标的项目均采用量尺“1=非常不同意,2=比较不同意,3=比较同意,4=非常同意”进行测量。

三、尊严观量表的检验

以上述量表为基础,我们以系统抽样方法采集数据,进而检验量表的适用性。不过,由于实际调研数据在受尊重维度上存在数据缺失,本文主要对自尊和尊他两个维度的题项加以检验。

(一)样本的选取与分析方法

本研究的数据来自“中国公民政治价值观调查”数据库(Chinese Political Values Survey,简称CPVS),由南京大学肖唐镖教授团队主持,数据采集时间为2016-2017年[37]。调查地按立意方式选择,即在国内东部、中部和西部地区,以近年大力推动民主治理而见长为原则,选择无锡市江阴市、阜阳市颍州区、广州市增城区、成都市武侯区的4个治理创新活跃村社,并在其近处再选择1个各方面状况相近、但未开展创新活动的村社作为配对的调查对象。其中,颍州区的创新样本村因其创新活动是在村内由居民自愿选择是否参与,因此,我们便以此为标准,将村民分为两个群体,分别抽取100个样本。这些样本是以当地年满18岁以上居民为整体样本框、按系统抽样方法而选取。团队教师与研究生采用入户面访的方式进行调查,最后共获得803个样本,删除性别与出生年份变量缺失的样本后,剩余有效样本794份。其中,男性占比48.1%,女性占比51.9%,年龄覆盖范围从18到88岁,中位数为50岁。

根据量表检验的一般程序,本研究使用SPSS23.0和AMOS21.0软件对数据进行统计分析,按如下4个步骤进行操作。

第一,将样本随机分成两组。一组数据用于探索性因子分析,以确定量表因子结构;另一组数据则采用验证性因子分析进行模型拟合。具体分组方法:使用SPSS软件生成0到1之间的随机数,以0.5为界限值,小于0.5的样本组成样本库1,大于0.5的样本组成样本库2。其中,样本库1的数量为404份,样本库2的数量为390份,2组样本男性与女性的性别比例分别为45.5:54.5和50.8:49.2,大体相当。由于本文在验证性因子分析过程要进行分组检验,因此将样本数量多的样本库1作为验证性因子分析数据库,样本库2作为探索性因子分析数据库。

第二,对样本库2进行探索性因子分析。首先调整数据计分内容,按照从低到高的水平,对负性题项进行反向计分。其次,对分量表及各个因子进行内部一致性信度检验,确定量表是否存在稳定的测量结果。再次,对量表进行因子模型适用性分析,确定量表是否存在公因子。最后,采用主成分分析法,进行最大方差正交旋转,获得因子负荷。

第三,根据探索性因子分析结果,对样本库1进行验证性因子分析。模型拟合参数χ2/df(调整卡方)小于3、RMSEA(近似误差均方根)小于0.08,RMR值小于0.05,CFI(比较拟合指数)和GFI等值大于0.9,表示模型拟合良好。具体的分析过程,首先对负向题项进行反向计分,然后使用均值插补的方法补充缺失值,最后构建因子模型,并进行检验。

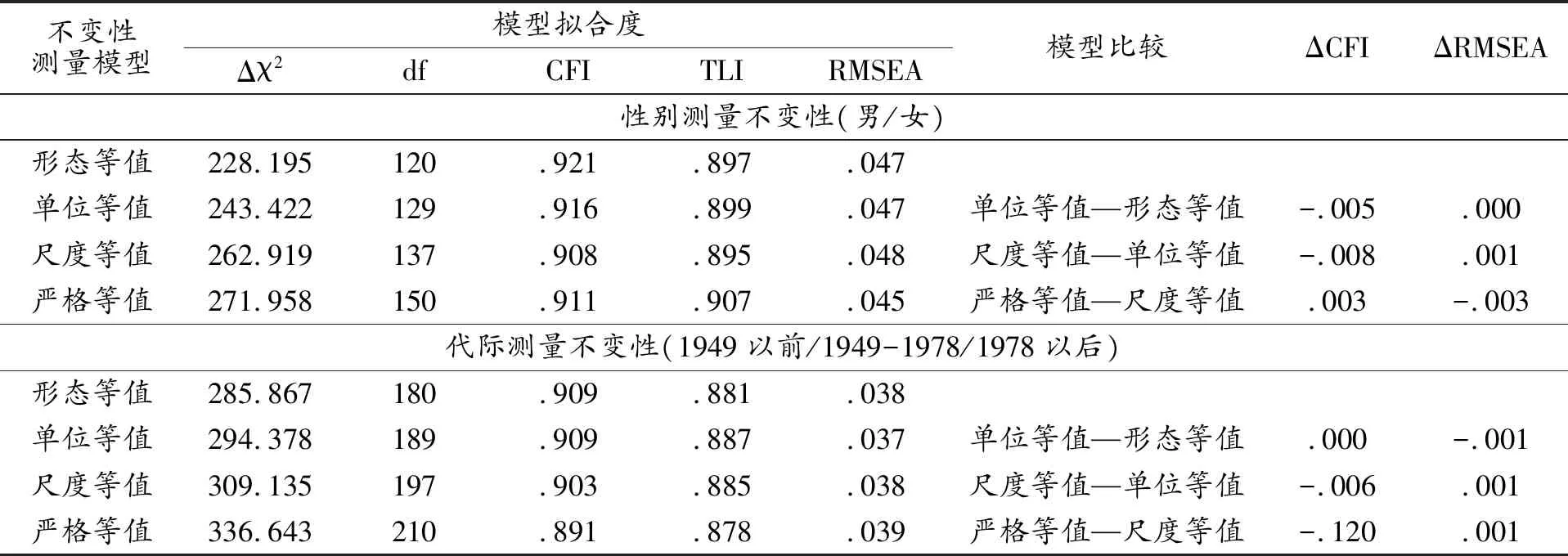

第四,对因子模型进行不变性检验,具体使用性别和出生年份两个变量进行分组交叉验证,其中出生年份以中华人民共和国建立和改革开放两次重大事件为界,划分为建国前、建国后至改革开放前、改革开放后3组。测量不变性指的是“测量的观察分数与潜在特质分数之间的关系在不同组别或时间点上保持不变”[38]。随着检验理论和统计方法的进步,这一指标成为一项重要的检验标准。在实际量表应用过程中,一些量表可能仅适用于某一组别的测量,而不适合与之相对的其他组别,因此要使量表具有更加可靠和稳健的适用性,便需要进行不同组别的测量不变性检验。具体而言,结构方程模型下的多组验证性因素分析(MCFA法)是目前人格与态度测量领域的学者倾向使用的方法,其算法包括形态等值(Configural Invariance)、单位等值(Metric invariance)、尺度等值(Scalar invariance)和严格等值(Strict Invariance)4个层次。本研究借鉴李金城提供的标准进行判断,即:“更高级别的测量不变性与低级测量不变性之间的 CFI 和 RMSEA 差值没有明显差别,ΔCFI 应大于等于-0.01,ΔRMSEA应小于等于0.015”[39]。

(二)量表检验结果

1.量表的探索性因子分析

基于样本库2,对含自尊和尊他题项的量表进行探索性因子分析。首先对样本进行信度检验,结果显示:总的量表Cronbach’s α系数为0.783,其中自尊维度总的Cronbach’s α系数为0.660,尊他维度总的Cronbach’s α系数为0.752。具体在政治情境中的自尊、社会情境中的自尊、政治情境中的尊他和社会情境中的尊他4个因子上的Cronbach’s α系数分别为0.66、0.606、0.837和0.593。除了社会情境中的尊他信度较低以外,多数检验结果均大于0.6,这表明所设计的量表具有良好的内部一致性信度,使用该测量工具能够得到稳定的测量结果。

其次,进行量表的因子模型适用性分析,所得KMO值为0.771,量表通过了显著性水平P<0.001的Bartlett’s球形检验,表明存在潜在共享因子,可以进行因素分析。

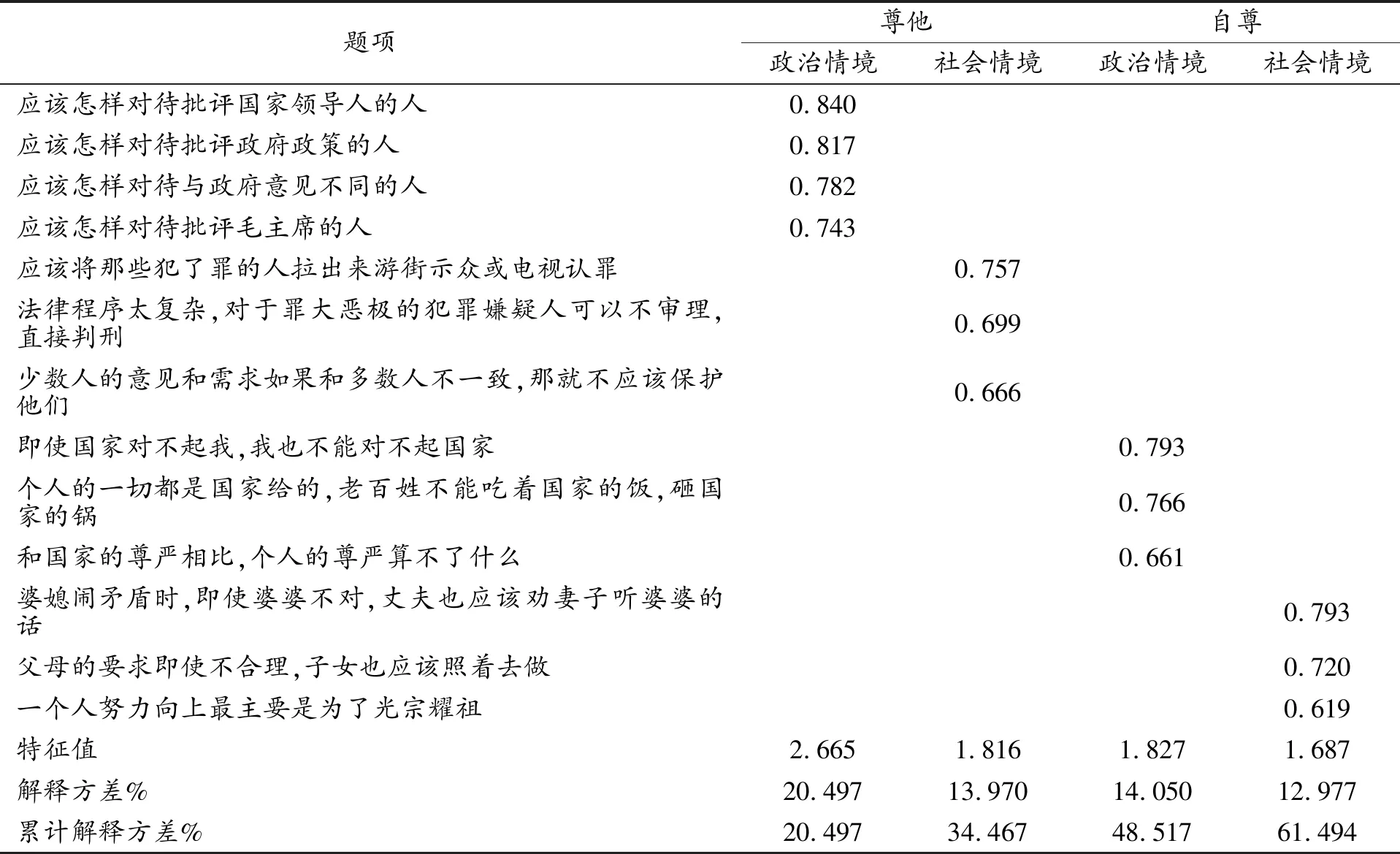

最后,因子分析表明,量表经5次迭代后收敛,13个题项共萃取出4个因子,与理论假设的维度数一致。4个因子的累积方差贡献率为61.494%。量表的旋转成分矩阵见表4,各项因子负荷均大于0.6,表明量表具有良好的效度。

表4 量表探索性因子分析结果(样本库2,N=390)

2.量表的验证性因子分析

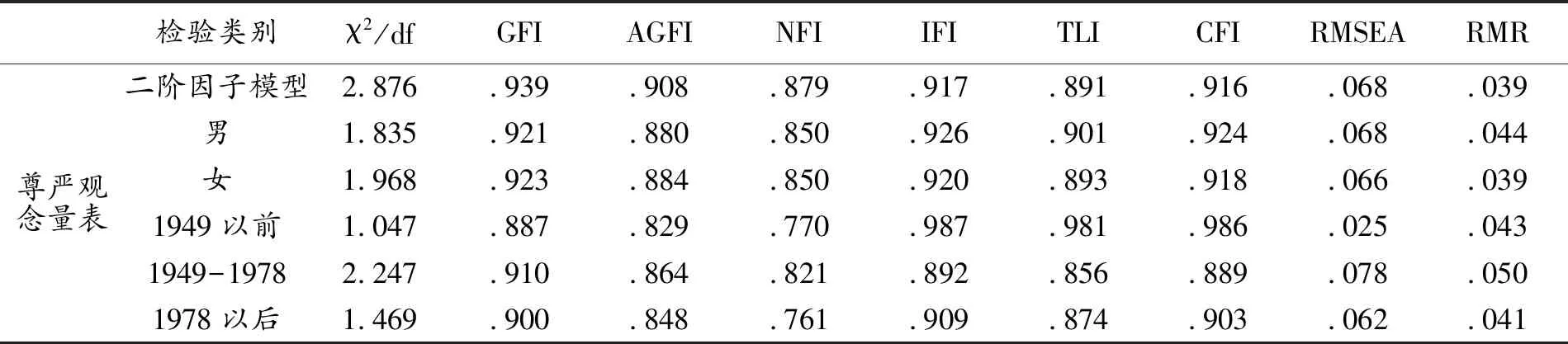

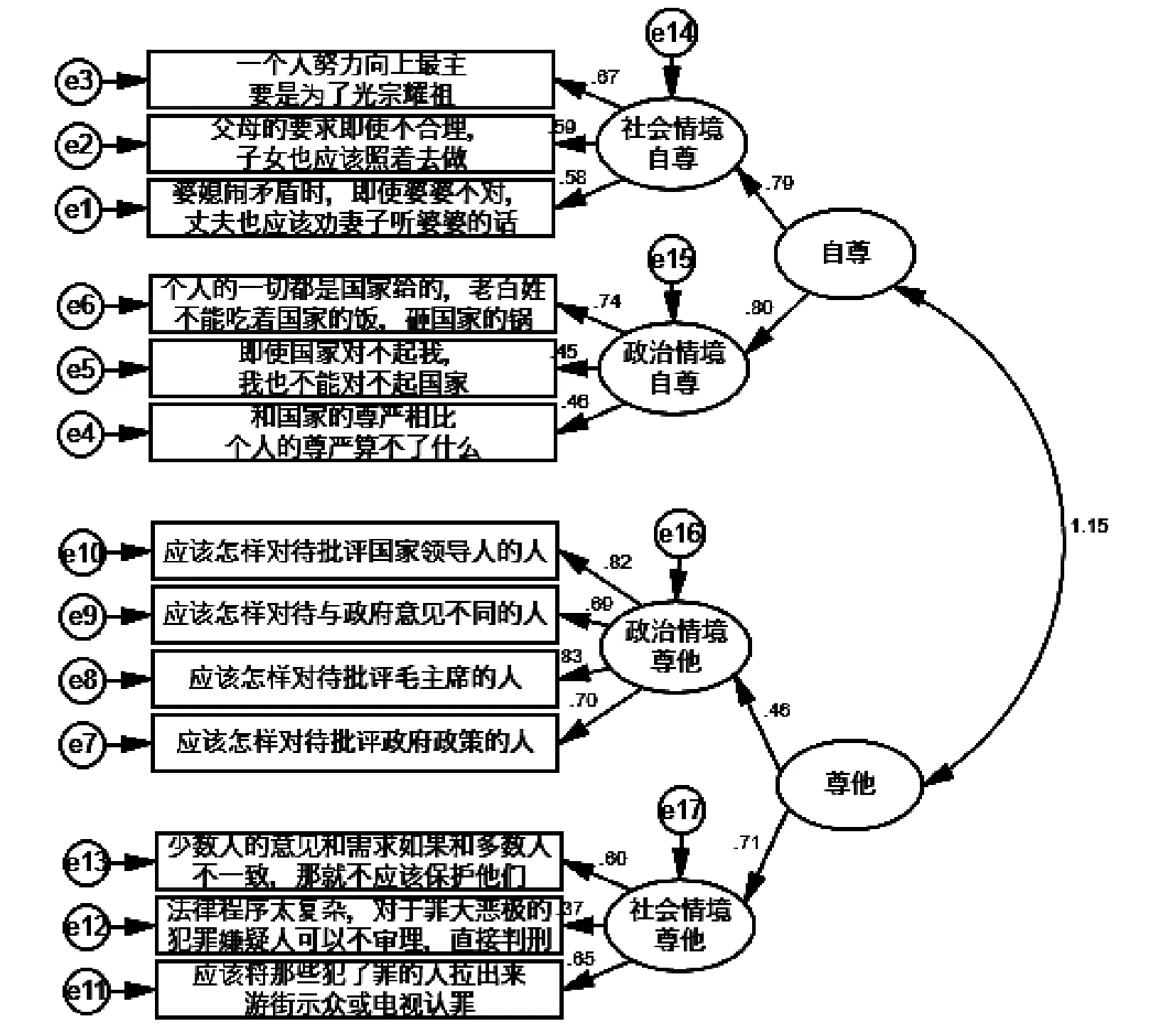

进一步,我们使用样本库1进行验证性因子分析。本文将尊严观念划分为自尊、受尊重和尊他3个维度,同时又在不同维度上区分政治和社会两个情境,因而在验证性因子分析过程中,本文构建了一项二阶验证因子分析模型,各项参数如表5所示。从该表可以看出,各项参数拟合良好,表明所涉及量表具有良好的结构效度。另外,模型的标准化估计值模型图,如图1所示,各个题项的标准化因子载荷在0.37-0.83之间。虽然“法律程序太复杂,对于罪大恶极的犯罪嫌疑人可以不审理,直接判刑”一项小于0.45,处于不好的水平,但是根据邱皓政和林碧芳《结构方程模型的原理与应用》一书的介绍,其大于0.32,仍满足10%的变异,达到及格水平,因此也可以接受[40](p101)。

表5 量表验证性因子分析模型拟合指标

图1 尊严观量表的标准化估计值模型图(样本库1,N=404)

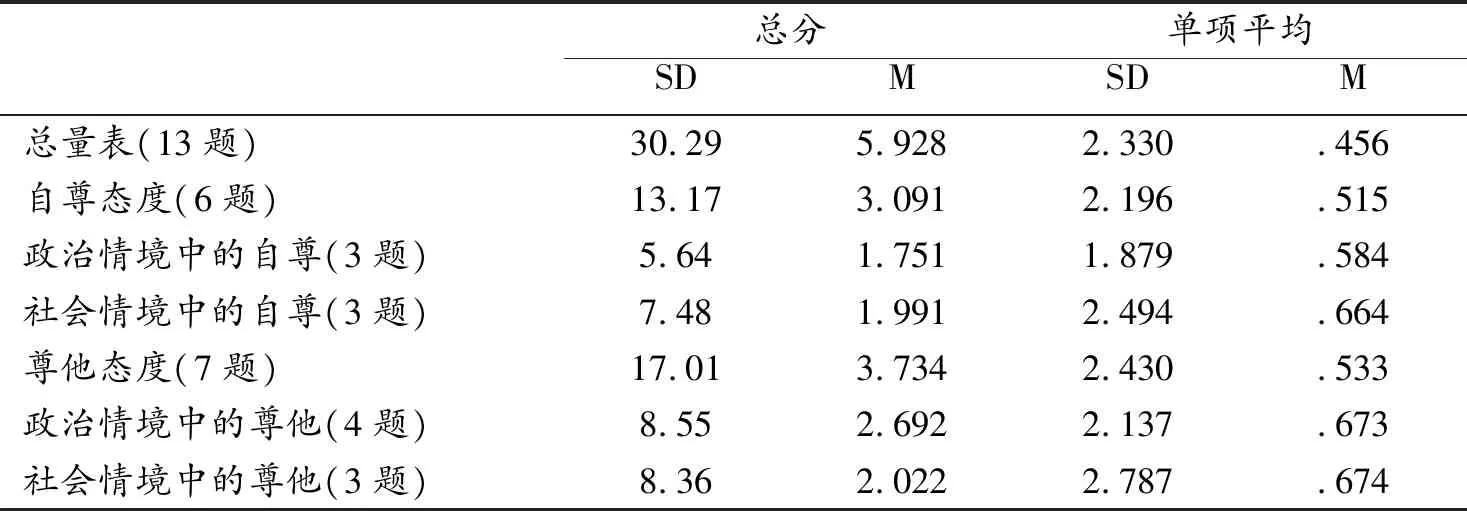

采用以上经过科学检验的量表测量所调查居民的自尊和尊他意识。如表6所示,在总体层面,自尊和尊他平均得分均小于理论中项2.5,这说明国内民众在自尊和尊他方面表现不佳。不过,尊他得分要高于自尊维度,也就是说民众的尊他意识要相对强于自尊意识。

分别对自尊和尊他维度的相关因子进行考察发现,在自尊结构中,政治情境中的自尊态度要低于社会情境中的自尊态度,说明在现代社会中个体依附于国家的表现更加明显。

在尊他结构中,同样地,政治情境中的尊他意识要低于社会情境中的尊他意识,说明我们国家的民众虽然对于非法审判等侵犯个体尊严的行为表示反对,但是却容易因为政治性的意见差异而侵犯他人的尊严。

表6 民众尊严观各个维度得分

3.量表的测量不变性检验

在进行“测量不变性检验”之前,本研究分别考察不同分组的模型拟合指标。性别和出生年份2个变量在不同组别下的模型拟合参数如表5所示,虽然代际变量的部分参数没有达到理想状态,但基本可以接受。因而,可以进行测量不变性分析。具体分析结果如表7所示,本文所设置的尊严观量表在性别变量上通过了4种不变性检验,具有严格的测量不变性。除此之外,在代际测量不变性检验方面,虽然严格等值的ΔCFI小于-0.01,不符合检验标准,但其结果通过了尺度等值的检验,说明该量表在代际变量上具有强等值性。由此,本研究构建的尊严观量表在进行后续研究过程中,特别是对尊严观的代际变迁研究具有可靠性和稳健性。

表7 测量模型的测量不变性检验(性别与出生年份变量)

四、结语

系统而准确地理解和解释人们的尊严观,首先需要依据科学而可靠的概念建构与测量工具。与学界既有的粗疏性概念建构、尤其是碎片化或单向度的测量不同,本文对“尊严观”进行了系统化的概念界定和操作化,即基于对相关理论的系统比较,建构包括自尊、受尊和尊他三个维度的尊严观概念。依此,结合中国的社会与政治情境,系统设计了尊严观的测量量表。进而,根据系统性抽样数据的分析,全面检验了该概念建构与量表工具,表明它们是适宜的、可供使用的测量工具。从量表设计的角度而言,其优点,一是它建基于尊严观的操作化定义所确定的自尊、受尊和尊他三个维度,构成了一套结构完整的测量体系,符合测量设计的周延性;二是结合政治与社会情境,进一步细分了不同维度测量的潜在指标,测量内容具有针对中国民众施测的效度,也体现了良好的颗粒度;三是量表的科学检验不仅采纳了传统信效度分析方法,而且增加了不变性检验。就此而言,本量表具有可靠性和稳健性,可以作为未来进一步研究的工具。

应当承认,尊严作为人类文明和政治发展过程中极其重要的价值已成为基本共识。现代政治日益回归人本身的讨论,在体制层面要求权利尊重和保障人的尊严,但更为重要的是在公共生活中,个体如何尊重自己的尊严和尊重他人的尊严。这一要求无疑关乎个体文明意识的提升。本研究通过建构尊严观的概念框架、编制适用于国人尊严观的测量工具,试图为进一步研究中国民众尊严观念提供理论与方法基础,其研究意涵是明确的。为了准确而真实地评估国内民众的尊严观念,在方法选择与讨论上,本研究纳入量表开发周延性、情境性、测量不变性的标准,同样极为重要。如果量表设置不周延,不参考情境性差异,或直接沿用国际学界的量表,所得测量结果就可能犯“以偏概全”或“跨文化差异”的逻辑谬误。

当然,作为对尊严观概念与量表的首次系统性研发,本研究在以下方面尚待进一步完善。其一,由于现实条件的限制,我们的讨论重在自尊和尊他两个维度,而对受尊重维度的设计尚待强化并进行统计检验;其二,各维度的情境考察虽然界分了政治和社会两种情境,但还可进一步细化,如社会情境可区分为社会、家庭、工作单位和同伴关系等具体情境;其三,在验证性因子分析中,部分题项的因子负荷较低,或许应进一步优化其表达或题项替换。因此,未来我们将继续通过增加题项,纳入受尊维度的分析,以及更多元化的情境,改进和完善该研究量表。