半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎的临床疗效及对炎症因子水平的影响

韩永平

(山西省大同市天镇县中医医院,山西 大同 038200)

慢性萎缩性胃炎是一种以胃黏膜严重受损导致的固有腺体萎缩为主要特征的慢性消化系统疾病,临床主要表现为腹部隐隐作痛、嗳气、恶心等症状[1]。临床治疗慢性萎缩性胃炎以西药为主,但疗效一般,且存在一定的不良反应。慢性萎缩性胃炎可归于中医“胃痞”“虚痞”等范畴,其中脾胃湿热证是慢性萎缩性胃炎的常见证型之一[2]。半夏泻心汤是治疗脾胃湿热证的常用方剂之一,具有调和肝脾、平调寒热、散结消痞之功。本研究主要探讨半夏泻心汤加减对脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎临床疗效及炎症因子水平的影响,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2018年10月至2020年10月大同市天镇县中医医院收治的120例脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组60例。对照组男29例,女31例;年龄28~65岁,平均(44.17±5.16)岁;病程0.4~3.0年,平均(1.78±0.33)年。观察组男32例,女28例;年龄26~64岁,平均(43.29±5.41)岁;病程0.4~3.0年,平均(1.85±0.43)年。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准(伦理审批号:20180828)。

1.2 诊断标准 ①西医诊断标准。参照《中国慢性胃炎共识意见》中慢性萎缩性胃炎的诊断标准制定[3]。临床表现为腹痛、消化不良、食欲不振、饱胀等症状,经胃镜及病理检查确诊为慢性萎缩性胃炎。②中医诊断标准。参照《慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见》中慢性萎缩性胃炎脾胃湿热证的诊断标准制定[4]。主症:胃脘痞胀或疼痛,舌质红,苔黄厚或腻。次症:口苦口臭,恶心或呕吐,胃脘灼热,大便黏滞或稀溏,脉滑数。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;年龄26~65岁;患者及其家属同意参与本研究,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 合并先天性免疫性疾病者;合并心脑血管、肝肾疾病者;既往有精神病史者。

2 治疗方法

2.1 对照组 常规药物治疗。兰索拉唑片(成都华西药业有限公司,国药准字H20030658,30 mg/片)空腹口服,每次30 mg,每日1次;阿莫西林胶囊(昆明贝克诺顿制药有限公司,国药准字H53021880,0.5 g/粒)饭后口服,每次0.5 g,每日2次;克拉霉素胶囊(浙江亚太药业股份有限公司,国药准字H20058223,0.25 g/粒)饭后口服,每次0.25 g,每日2次。连续治疗8周。

2.2 观察组 在对照组基础上给予半夏泻心汤加减治疗。方药组成:法半夏12 g,人参片9 g,黄连片3 g,黄芩片9 g,党参片8 g,大枣4枚,干姜9 g,炙甘草8 g。水煎服,每日1剂,每日2次。连续治疗8周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①中医症状积分。分别于治疗前后评估两组患者胃胀、反酸、嗳气及口苦口干的严重程度,分为轻、中、重3个等级,分别计0、1、2分,分数越高表示症状越严重。②炎症因子水平。分别于治疗前后取两组患者清晨空腹静脉血5 m L,离心分离上清液,应用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血清白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-2(IL-2)水平,ELISA试剂盒购自深圳晶美生物制剂公司。③生活质量评分。应用健康调查量表36(SF-36)评价两组患者生活质量,从生理功能、生理职能、躯体疼痛、社会功能、情感职能、精神健康等方面进行评估,总分100分,评分越高表示生活质量越佳。

3.2 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 结果

(1)中医症状积分比较 治疗前,两组患者各项中医症状积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者胃胀、反酸、嗳气及口干的中医症状积分均低于治疗前,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后中医症状积分比较(分,±s)

表1 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后中医症状积分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 胃胀积分 反酸积分观察组 60 治疗前 1.69±0.23 1.56±0.26治疗后 0.94±0.12△▲ 0.99±0.19△▲对照组 60 治疗前 1.63±0.21 1.58±0.27治疗后 1.17±0.13△ 1.16±0.18△组别 例数 时间 嗳气积分 口苦口干积分观察组 60 治疗前 1.62±0.24 1.53±0.20治疗后 1.02±0.21△▲ 0.94±0.16△▲对照组 60 治疗前 1.60±0.25 1.55±0.21治疗后 1.19±0.22△ 1.13±0.19△

(2)炎症因子水平比较 治疗前,两组患者IL-6、TNF-α及IL-2水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者IL-6、TNF-α及IL-2水平均低于治疗前,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后炎症因子水平比较(pg/mL,±s)

表2 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后炎症因子水平比较(pg/mL,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 白细胞介素-6 肿瘤坏死因子-α 白细胞介素-2观察组 60 治疗前 51.36±5.26 2.65±0.31 21.69±3.67治疗后 32.35±4.17△▲ 1.41±0.22△▲ 11.44±2.52△▲对照组 60 治疗前 51.71±5.19 2.62±0.28 21.73±3.46治疗后 41.48±4.62△ 1.83±0.25△ 15.64±2.64△

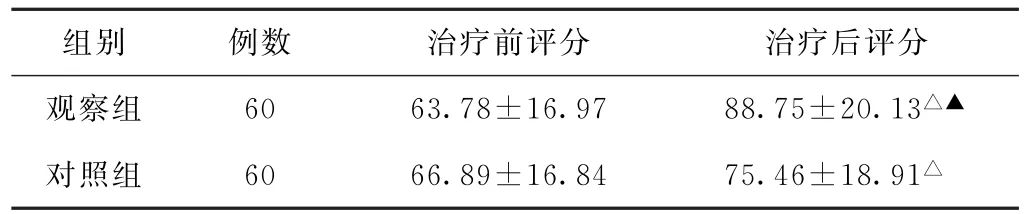

(3)生活质量评分比较 治疗前,两组患者生活质量评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者生活质量评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

表3 两组脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎患者治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 治疗前评分 治疗后评分观察组 60 63.78±16.97 88.75±20.13△▲对照组 60 66.89±16.84 75.46±18.91△

4 讨论

慢性萎缩性胃炎是一种临床常见的消化内科疾病,西医认为慢性萎缩性胃炎多由幽门螺杆菌引起的炎症、血管活性因子和细胞因子改变、机体自身免疫失衡等因素所致,临床治疗以抑制胃酸、清除幽门螺杆菌和保护胃黏膜为主要治疗方法[5]。

慢性萎缩性胃炎患者常表现为脾胃湿热证,脾胃为后天之本,本病初期多为轻症,日久则气机失衡,湿浊内阻,郁而化热,发为本病。本病病程较长,病因包括饮食不节、情志不畅、久病体虚等,病位在胃,与肝、脾相关,临床主要表现为嗳气、胃部隐痛、胃脘腹胀,少数可见上腹部疼痛、痞满不适,若未得到有效治疗,会引发胃出血、胃溃疡、贫血及癌前病变等疾病,严重影响患者生活质量。中医治疗慢性萎缩性胃炎以调和脾胃为治疗根本,遵循补脾肾、复升降、除寒热的治疗原则。半夏泻心汤具有调和肝脾、平调寒热、散结消痞之效,可用于治疗寒热错杂之痞证。方中半夏性温味辛,具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结之效,黄芩、黄连俱为苦寒之品,均有除热散痞之功,干姜辛热,可温中散寒,以上四味共奏调和寒热、止呕消痞之功。人参、大枣有益气补虚之功,与半夏相配伍,可发挥平调寒热的作用。甘草补脾益气,兼能调和诸药。诸药共奏阴阳互补、寒热平衡、调和肝脾、除痞消满之效。本研究结果显示,治疗后,两组患者胃胀、反酸、嗳气及口苦口干的中医症状积分均低于治疗前(P<0.05),且观察组均低于对照组(P<0.05),表明半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎在改善症状方面疗效显著。

幽门螺杆菌感染引发的炎性反应是慢性萎缩性胃炎较为明确的发病原因之一。相关研究表明,半夏泻心汤加减方中的黄芩、黄连对幽门螺杆菌具有较强的抑制效果[6];党参能抗菌、抗病毒,具有治疗胃溃疡、促进肠道蠕动、提高机体消化能力等药理作用[7]。本研究结果显示,治疗后,两组患者IL-6、TNF-α及IL-2水平均低于治疗前(P<0.05),且观察组均低于对照组(P<0.05),表明半夏泻心汤加减可以减轻机体炎性反应,与王雪梅等[8]研究结果类似。另外,本研究结果显示,治疗后,两组患者生活质量评分均高于治疗前(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05),表明半夏泻心汤加减可有效改善患者生活质量。

综上所述,采用半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎,可以减轻机体炎性反应,改善患者临床症状,提高患者生活质量。本研究存在样本量较少、观察时间较短等不足,后续研究应增加样本量并延长观察时间,以进一步验证半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型慢性萎缩性胃炎的有效性。