积极责任型代表、协商能力与乡村社会协商民主有效——以浙江龙村为个案

侣传振

积极责任型代表、协商能力与乡村社会协商民主有效——以浙江龙村为个案

侣传振

(中共浙江省委党校 社会学文化学部,浙江 杭州 311121)

协商民主的有效运行离不开具备相应协商能力的协商主体。精准识别有效的协商主体与建构适用的协商能力框架,是准确理解中国乡村社会协商民主有效的重要视角。从主体角度看,高参与性—强公共性的积极责任型代表是乡村社会协商民主有效的理想类型;从能力角度看,积极责任型代表需要具备“高质量协商能力”与“外部效应实现能力”,两种能力的不同组合及其内部要素的具备情况,会导致不同的乡村社会协商民主有效性。当前,甄选积极责任型代表并促进高质量协商能力与外部效应实现能力全面均衡发展,将是今后乡村社会协商民主高质量发展的重要路径。

积极责任型代表;高质量协商能力;外部效应实现能力;协商有效;乡村社会协商民主

一、问题的提出

进入新时代,乡村社会高质量发展的重要路径之一是乡村社会协商民主的有效运行,乡村社会协商民主的有效运行又离不开有效的协商主体。一方面,协商质量约束规定协商人口规模,少量协商代表通过村民理事会、村民议事会等组织展开协商是基本事实,它突破了“所有受集体决策影响者均可参与”的理论设想;另一方面,协商民主是一种以对话为中心的程序性民主,它需要协商代表具备相应的协商能力。那么在这种情况下,深入考察协商代表的主体类型及其协商能力,将是深度理解乡村社会协商民主有效的重要维度。

如何实现协商民主有效一直是理论界与实务界共同关注的话题,一些学者主张从协商主体维度加以审视,形成国家主体、社会主体及“国家—社会”主体互动三种视角。

一是从政党、政府、官员等维度展开叙事的国家主体视角。近年来,库拉托、阿切蒂等主张将“政党带回协商”,重申政党在协商民主中的重要地位。如库拉托指出,政党在协商系统中发挥着认知、激励与辩护功能,是促进协商理想落地的关键要素[1]。王岩等指出,政党引领在中国协商民主实践中独具优势[2]。在中国,协商民主的嵌入性发展路径导致其运行深受政府的影响已成基本事实。如林雪霏等指出,协商民主更多表现为国家治理的“工具箱”,政府会根据治理需求调适协商民主运行[3];徐敏宁等指出,政府对自身利益、公共利益以及混合利益的不同偏好深刻影响协商效果[4]。另外,官员的个人偏好也深刻影响协商民主运行。如韩冬临指出,协商代表的选取往往取决于地方领导的喜好[5]。二是从社会组织、公民个体等维度展开叙事的社会主体视角。社会组织是协商民主的重要发起者、组织者或参与者。在西方,社会组织既可以是从事协商民主活动的专业组织,如美国的国家议题论坛、丹麦的科技委员会基金会等,也可以是普通的社会组织,如欧洲社会论坛等,它们往往被命名为微型公众进行讨论。国内社会组织协商稳步发展并影响协商民主实际运行。如徐珣指出,社会组织嵌入程度与社区协商民主绩效密切相关[6]。公民个体也是协商民主的重要主体,他们的参与模式、身份地位等深刻影响协商民主的运行效果[7]。三是从国家主体与社会主体衔接维度展开叙事的主体互动视角。哈贝马斯的“双轨制”民主模式[8]、古特曼与汤普森的“中间民主”模式[9]就是典型代表。自协商民主系统转向后,西方更加关注国家与社会、政治领域与公共领域的衔接与互动。如德雷泽克提出的公共空间、授权空间及其相关问题[10];巴赫泰格、帕金森提出的协商主体、协商场所、协商实体、传播过程、转化过程、执行过程六要素问题等[11]。国内学者也普遍认为,中国基层协商民主往往是中央、基层政权和民众共同推动的结果。如邓大才在分析农村产权改革协商时指出,村民的利益与冲突是乡村社会协商民主运转的“触发因素”,自上而下的行政问责是“推动因素”,规则与程序则是“条件因素”[12]。李祖佩等指出,以需求为导向的国家项目供给与农民参与积极性共同影响分配型协商民主的运行效果[13]。

综上可见,国内外学者就协商主体与协商民主有效运行展开了卓有成效的研究,为今后相关研究奠定了扎实基础。不过,既有研究还有可拓展的空间:首先,与政党、政府、社会组织等主体相比,对普通民众的主体性地位重视不够,尤其是广大农民在协商民主研究中处于“集体失语”状态。其次,上述三种视角都不同程度地存在以整体性模糊处理遮蔽协商主体内部差异以及这种差异可能导致不同协商民主运行效果的基本事实。中国农村具有很强的裂变性,不同区域的农村特征不同,同一农村内部村民情况各异。所以,不同类型的协商代表将会导致不同的乡村社会协商民主运行有效性。那么,到底什么样的协商代表更有利于乡村社会协商民主有效运行?这种代表影响乡村社会协商民主运行效果的内在机理是什么?笔者将在建构理论分析框架的基础上,结合浙江龙村的田野调查回答上述问题。

二、乡村社会协商民主有效的分析框架

认识与理解协商代表在乡村社会协商民主中的作用,需要对协商代表与乡村社会协商民主有效之间的关系做出理论分析。从主体角度看,一方面要找出能够促进乡村社会协商民主有效的真实主体;另一方面要分析这些真实主体还需具备怎样的协商能力。

1.协商代表的理想类型:以“高参与性—强公共性”为特征的积极责任型

既有研究表明,基层协商民主的有效运行离不开广大民众的有效参与。从代表角度看,所谓的有效参与,反映的是协商代表在乡村社会协商民主中参与意愿和协商能力的有机结合。协商代表参与意愿越高,协商能力越强,参与有效性也就越高,乡村社会协商民主可能越有效;相反,协商代表参与意愿越低,协商能力越弱,参与有效性也就越低,乡村社会协商民主可能越低效,甚至无效。因此,协商代表的参与性与乡村社会协商民主有效性正相关。当然,参与性并非唯一决定因素。“协商过程不是政治讨价还价或契约性市场交易模式,而是公共利益责任支配的程序。”[14]它要求协商代表在合理权衡个人利益与公共利益的基础上,能够主动承担公共责任,自觉寻求不同利益或意见的最大公约数,实现最佳公共利益。因此,乡村社会协商民主有效还要求协商代表具备相应的公共性。综合来看,乡村社会协商民主有效性其实是协商代表的参与性与公共性的函数,参与性与公共性的不同组合会形成不同的协商代表类型,进而导致不同的乡村社会协商民主有效性。

如图1所示,“高参与性—强公共性”组合(A),表明协商代表能够在有效参与协商中主动承担公共责任,自觉寻求公共利益,属于积极责任型代表;“低参与性—强公共性”组合(B),表明协商代表虽有公共责任感,在协商中也会追求公共利益,但出于各种原因不愿意参与协商,属于消极责任型代表;“低参与性—弱公共性”组合(C),表明协商代表既不愿意参与协商,也不具有公共责任感,属于完全冷漠型代表;“高参与性—弱公共性”组合(D),表明协商代表虽积极参与协商,但不愿承担公共责任,寻求公共利益,而更多追求个人利益最大化,属于积极趋利型代表。从乡村社会协商民主有效性角度看,很明显,“高参与性—强公共性”下形成的积极责任型代表有利于乡村社会协商民主高效运行,“低参与性—弱公共性”下形成的完全冷漠型代表会导致乡村社会协商民主低效或无效运行,而消极责任型代表与积极趋利型代表会导致乡村社会协商民主有效性处于二者之间。

图1 协商代表的基本类型

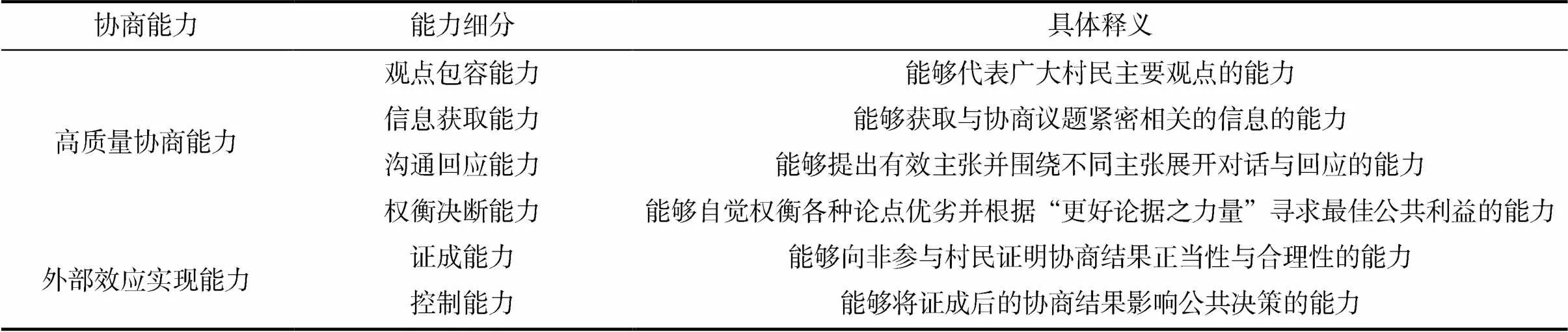

2.协商能力:高质量协商能力与外部效应实现能力

乡村社会协商民主有效性与协商代表的协商能力密切相关。目前,学界主要从组织与个体两个维度对协商能力框架做了积极探索。其中,组织的协商能力方面,如德雷泽克指出,政治体系的协商能力主要体现在多大程度上拥有真实性、包容性和因应性的结构[15];库拉托指出,政党的协商能力包括公共空间、授权空间与传播机制三部分[16];孙发锋指出,社会组织的协商能力由政治把握能力、内部治理能力、利益代表能力、调查研究能力、对话沟通能力五种要素构成[17]。个体的协商能力方面,如帕金森指出,公民的协商能力主要是沟通能力,即理解、批评他人论点并提出合理观点的能力[18];罗森博格指出,公民的协商能力就是个人的认知能力,表现为逻辑推理及其理性[19]。虽然这些框架在概念界定与要素组成方面实现突破,但却很难直接应用于中国乡村社会协商民主,农村协商代表的协商能力框架还需在此基础上再建构。

那么,乡村协商代表到底需要怎样的协商能力呢?美国学者卡洛琳娜·米莱维茨、费什金等人的研究颇有启发性。卡洛琳娜·米莱维茨等将协商能力细分为“高质量协商能力”与“外部效应协商能力”两部分,前者包含包容性、真实性、公共空间、话语纪律等要素,属于协商输入环节;后者包含赋权空间、传播、反馈回路等要素,属于协商输出环节[20]。费什金通过多次协商民意测验实践表明,高质量协商离不开多样性、信息性、平衡性、自觉性以及考量性五大要素,它们共同定义了高质量协商的形成过程[21]。同时,从协商系统角度看,中国乡村社会协商民主既包括协商代表的高质量协商过程,也包括协商结果向广大村民证成并合理影响公共决策的过程。所以,结合国际既有标准和中国乡村情景,本研究认为中国乡村协商代表的协商能力应具体包括:

(1)高质量协商能力。即协商代表围绕议题展开高质量协商的能力,具体包括以下几方面。一是观点包容能力。即协商代表能够代表村民主要观点的能力。一般而言,观点包容能力越强,乡村社会协商民主越具民意基础。二是信息获取能力。即协商代表能够获取与协商议题紧密相关的信息的能力。它要求获取的信息与议题越相关越好,高度相关的信息越充分越好。三是沟通回应能力。即协商代表能够提出有效主张并围绕不同主张展开对话与回应的能力。其中,有效主张要求协商代表能够合理表达观点并提供支撑其论点或建议的理由。四是权衡决断能力。即协商代表能够在自觉权衡各种论点优劣的基础上,根据“更好论据之力量”寻求最佳公共利益的能力。上述四种能力相辅相成,缺一不可,共同影响协商质量。

(2)外部效应实现能力。在实际过程中,对协商结果的认同往往局限于高质量协商给予参与者的真实体验,而非参与者却难以产生认同感。这就要求协商代表要向非参与协商的村民证成协商结果的正当合理性。同时,协商民主的吸引力源于其能够形成具有高度民主合法性决策的承诺[14],即协商结果还要能够有效影响公共决策,实现协商与决策的有效衔接。所以,协商代表的外部效应实现能力包括以下两方面:一是证成能力。即协商代表通过与非参与村民沟通并回应他们的异议,以此证明协商结果正当性与合理性的能力。协商代表的证成能力越强,协商结果越能得到其他村民的理解与认可,协商结果也就越具有合法性。二是控制能力。即协商代表能够将证成后的协商结果影响公共决策的能力。当协商能够合理影响决策时,乡村社会协商民主的治理优势才能得到有效发挥。

表1 协商代表的协商能力类型及其释义

三、乡村社会协商民主有效的内在机理:龙村的案例分析

龙村位于浙江长兴县,是在全域综合整治中合并而成的中心村。村域总面积4.67平方公里,下辖19个自然村,32个村民小组,808户,2 639人。村庄经济结构以现代农业为主,村集体经济收入300余万元。2020年以来,龙村对标市“和谐自治标杆区”主题,积极推进村级协商议事,成效显著。2021年12月入选全国村级协商议事创新试点村。

1.积极责任型代表:乡村社会协商民主有效的实质性主体

龙村最初在推进村级协商议事时,主要采取自愿报名方式产生议事代表,但实际参与者多为“意见领袖”,协商议事往往异化为讨价还价或情绪对抗,协商效果较差。2020年6月,在村党总支领导下,正式成立村级议事会,并对议事代表当选条件做出规定:一是议事积极性要高,议事能力要强,且有参与时间;二是要热心公益、办事公道、威望较高;三是村民代表会议民主推荐,党总支审查通过。目前,龙村固定议事代表27人,包括村两委干部、党员代表、村民代表、乡贤参事会成员、治理理事会成员及其他农村社会组织负责人,实现村民小组全覆盖。同时,根据需要邀请各级党代表、人大代表、政协委员和专业人士担任“特邀代表”。从类型上看,在村的议事代表可以分为三类:一是政治类议事代表,主要是常年在村的村干部,共5人,他们主要从事一定规模的农业经营,对于改善村庄治理环境与促进村庄发展愿望强烈;二是经济类议事代表,主要是经济能人,如乡贤、个体户等,共8人,他们多从事运输等商业经营活动,经济实力较强,特别关注村庄公共设施建设,并积极参与村庄治理;三是社会类议事代表,主要为村庄道德精英,如治理理事会成员等,共10人,他们颇有威望,在化解村庄矛盾方面经验丰富,且积极参与调解协商;四是文化类议事代表,主要为社会组织(老年文化社团)负责人,4人,他们多是退休教师与退休干部,关心并推动村庄公共文化事业发展。可见,这些议事代表有时间、有精力、有热情参与村庄公共事务,参与性较高。2020年以来,龙村召开各类协商议事会议70余场,议事代表参与率92%以上。另外,龙村还通过“议事代表光荣榜”“阳光议事”“户主大会评议”等方式,以情面激励、道德褒扬、大众监督等方式激发或倒逼议事代表的公共责任感,使其在协商议事中自觉寻求公共利益,而缺乏公心的议事代表则会被免除代表资格。这种褒贬机制可以促进议事代表具有较强的公共性。

高参与性与强公共性塑造了龙村积极责任型代表,他们在村庄协商议事中起着重要作用,推动着村庄高质量发展。一是推动村庄经济提速增效。如在村域土地综合整治方面,龙村议事代表与“田小二”(8个田长及60个网格员)代表多次召开田园协商议事会,有效解决了农田保护、土地流转、产业发展等问题。2021年村集体经济收入355万元,比2020年增幅14.9%。二是促进社会矛盾有效解决。针对村庄合并带来的各种社会矛盾,协商代表通过“议事小院”“议事公园”“议事角(亭)”“议事厅”等阵地灵活协商,有效解决村民关注度高、诉求强烈的各类事项。2021年围绕村庄矛盾纠纷召开议事会20余场,解决问题13个,做到“小事不出组,大事不出村”,全年零信访。三是促进村庄决策更加科学。通过议事代表有效整合村庄各方资源,及时吸纳民意,变村两委单打独斗为多方联合,促使村庄决策更具民意。2021年户主大会测评中,村两委工作群众满意度高达98%。可以说,龙村的积极责任型代表推动着村级协商议事有效运转,是乡村社会协商民主有效的实质性主体。

2.高质量协商能力:乡村社会协商民主有效的基础

在西方,微型公众之所以被视为实现协商民主有效运行“最有希望的实际建设性努力之一”[22],一个重要原因就在于小规模协商代表能够在深思熟虑基础上进行高质量协商,形成认知优势,进而为公共决策提供重要参考。所以,从这个意义上看,协商代表是否具有相应的协商能力进行高质量协商,将是影响乡村社会协商民主有效性的重要基础。

在议事实践中,龙村通过一系列措施保障议事代表的高质量协商能力。首先,观点包容方面,建立议事代表联系农户制度,定期收集村民意见;利用未来乡村智慧平台发布议题并抓取高频意见,及时收集村民观点,促进协商议事开放包容。其次,信息获取方面,村两委围绕议题编制信息,通过线下会议与线上发布,方便议事代表提前了解议题背景与内容。如在村居家养老照料中心选址协商中,议事代表查看议题信息率100%。其中,16人通过平台提出疑问,要求村委做出解答;8人希望能够提供详细预算方案。再次,沟通回应方面,龙村要求议事代表在说明观点时尽量阐释理由,尤其是提出相反意见时必须有合理理由支撑,否则会被视为无效观点。同时,积极鼓励议事代表提出异议并深入讨论,以便各种观点都能得到表达。如美丽庭院建设协商中,议事代表就村民房前屋后是否应该种植蔬菜展开对话,经多次辩论后,一方最终运用“生态宜居”“生活品质”等理由说服另一方放弃蔬菜种植。对于是否会因碍于情面而不愿表达异议,议事代表WZG表示:“只要出于公心,就可以提出不同意见,就事论事不伤面子。”(访谈记录,2022-02-10)最后,权衡决断方面,龙村协商议事采取开放机制,所有村民都可旁观议事过程;线上议事,旁观村民还可在评论区留言,表达观点,并可利用智慧平台中的“曝光台”披露谋私等不当行为。这种阳光机制会倒逼议事代表自觉权衡各种论点,追求公共利益。村民YJD表示:“大家都是熟人,为公为私谁都清楚。只顾自己,肯定会被人戳脊梁骨。如果再被免除代表资格,在村里还怎么抬得起头来!”(访谈记录,2022-02-10)

综上可见,龙村议事代表具备相应的观点包容能力、信息获取能力、沟通回应能力及权衡决断能力,这些能力的组合保证了这些代表能够进行高质量协商,为村庄科学决策奠定了良好基础。例如,未来乡村智慧平台统计显示,村民在对议事代表的“议事能力”与“议事结果”两项测评中,村民满意度高达86.2%和92.7%。

3.外部效应实现能力:乡村社会协商民主有效的关键

从过程角度看,协商成败的关键在于协商代表能否通过对话与推理转移偏好以此寻求不同利益或意见的最大公约数,其结果是协商后形成的“提炼民意”会对村民的“原始民意”发生偏离。这就要求协商代表要及时向其他村民证成“提炼民意”的正当性与合理性,并获得他们的理解与支持,以此拓展协商结果的合法性基础。

与协商结果的简单公示不同,龙村议事代表在与村民互动中表现出良好的证成能力。一是回应能力。龙村通过微信群、未来乡村智慧平台、代表联系农户等方式及时向村民公布协商结果,征求意见,并做好解释工作。当村民异议较大时,议事代表会专门组织交流会,与“意见领袖”交流沟通,回答疑惑,吸纳合理意见。如农村家宴中心建设协商中,村民ZJD提议,除招标酒店的自带厨师外,村民可根据个性需求另聘厨师,得到大家认同,协商结果更加优化。二是塑造能力。议事代表向非参与村民证成的过程,也是以“提炼民意”的认知优势塑造“原始民意”的过程。如庭院围墙拆除协商中,议事会确定5位威望高、办事公道的“三老”(老党员、老干部、老教师)走村入户,通过“小院议事”专门向持有反对意见者说明利害关系,最终达成一致。三是共情能力。对于无法以理说服的“固执”村民,议事代表会以情感动员方式寻求共识。最常见的方式就是,议事代表通过动员“固执”村民的亲朋好友,利用熟人间的“亲情逻辑”进行感化,消除分歧。四是示范能力。当部分村民依然无法接受时,议事代表会以身作则,主动示范,以良好效果说服村民。如庭院打扫议事后,议事代表每天早晨主动打扫房前屋后,布置花坛,生活品质得到改善。一些村民见到实效后纷纷效仿,良好示范引领集体行动。

当然,高质量协商结果及其证成,最终目的在于有效影响公共决策。现实中存在的“象征性协商”等现象,背后折射的就是议事代表控制能力弱化下协商与决策衔接的断裂。在龙村,议事代表的控制能力表现在:一是嵌入能力。一方面,议事代表与村民代表、党员代表互嵌,以此影响村民代表大会的表决;另一方面,议事代表嵌入户主大会,说明情况,解答疑惑,以此影响户主大会表决。二是动员能力。目前,很多村庄缺乏自下而上的反制约能力,导致超越村庄权力边界的协商结果难以落地。在龙村,议事代表可以通过未来乡村智慧平台上的“我代表”界面,及时向县乡两级人大代表反映决策执行情况,通过村庄议事制度与人大代表制度相衔接,可以动员外部力量督促议事结果向公共决策转化,进而推动村庄协商议事有效运行。

4.积极责任型代表的能力组合与乡村社会协商民主有效性

龙村的实践表明,积极责任型代表是推动村庄协商民主有效的实质性主体,积极责任型代表的高质量协商能力与外部效应实现能力是影响村庄协商民主有效性的重要因素。当然,在现实中,积极责任型代表的两种协商能力并非都像龙村议事代表那样均衡发展,而是常常处于非均衡状态,导致协商效果各异。换言之,积极责任型代表的两种能力的不同组合及其内部要素的具备情况会导致不同的协商民主有效性。

首先,能力组合与乡村社会协商民主有效性。即积极责任型代表的高质量协商能力与外部效应实现能力的均衡发展程度,深刻影响乡村社会协商民主有效性。如图2所示,当积极责任型代表的两种能力都强时(E),说明他们不仅能够在小范围内推动高质量协商,而且还能够促进高质量协商结果得到其他村民的认同,并能有效影响公共决策,此时乡村社会协商民主有效性较高;当积极责任型代表的高质量协商能力强而外部效应实现能力弱时(H),说明协商结果可能无法得到其他村民的认同,同时也难以影响公共决策,呈现“议而不决”的状态,协商民主有效性较低;当积极责任型代表的高质量协商能力弱而外部效应实现能力强时(F),乡村社会协商民主可能出现以较低质量的协商结果骗取村民认同并影响公共决策的现象,此时协商民主有效性也较低;当积极责任型代表的两种能力都弱时(G),乡村社会协商民主通常表现为走过场,流于形式,协商民主有效性很低。

图2 能力组合与乡村社会协商民主有效性

其次,要素组合与乡村社会协商民主有效性。即两种协商能力内部要素的具备情况影响乡村社会协商民主有效性。一方面,两种协商能力之间及其各自内部要素存在阶序关系。在龙村,协商议事有效运行以议事代表的高质量协商能力为基础,没有高质量协商能力,外部效应实现能力再强,协商民主有效性也会较低(即F区)。所以,外部效应实现能力对乡村有效性的正向作用需以高质量协商能力为前提。在高质量协商能力内部,观点包容能力与信息获取能力是基础,它们可以促进沟通回应能力,最后又会影响权衡决断能力。例如,龙村第四村民小组在组级资源分配协商①时,故意不向外嫁女提供充分信息,导致外嫁女代表在协商中“集体失语”,协商结果因存在操纵之嫌而未能得到外嫁女的认可。在外部效应实现能力内部,证成能力是控制能力的基础,没有其他村民的广泛支持,即使协商结果有效影响决策,政策执行也会存在困难。例如,龙村在最初议事时主要通过公告栏公示结果,但很多村民忙于自家事务而无暇顾及,结果在政策实施时部分村民就以个人利益受损为由进行抗争,导致政策执行成本大幅增加。所以,高质量协商能力与外部效应实现能力之间和其内部要素并非孤立的存在,而是具有阶序关系,共同构成关系密切的协商能力体系。另一方面,协商能力内部六大要素(即观点包容能力、信息获取能力、沟通回应能力、权衡决断能力、证成能力及控制能力)的依次具备数量与乡村社会协商民主有效性正相关。六大要素依次具备越多越全面,说明高质量协商能力与外部效应实现能力发展得越好越均衡,乡村社会协商民主有效性也就越高(即E区);相反,六大要素依次具备越少,说明两种协商能力都越弱,乡村社会协商民主有效性也就越低(即G区)。当六大要素出现跳跃式具备时,如观点包容能力、信息获取能力与证成能力具备,而其他能力不具备,那么两种协商能力会出现发展不均衡的现象,乡村社会协商民主有效性也会受到影响(即F区或H区)。另外,协商能力内部诸要素具备情况也影响乡村社会协商民主的表现形态。如所有要素不具备时,可以表现为象征式协商;所有要素均具备时,可以表现为决策式协商;其他要素具备而控制能力不具备时,即议而不决,可以表现为咨询式协商。具体如图3所示。当然,六大要素的不同搭配会带来十分繁杂的协商形态,这也恰恰说明中国乡村社会协商民主实践的复杂性与多样性。

图3 要素组合与乡村社会协商民主有效性

四、结论与讨论

本研究通过理论建构与个案分析,主要从协商主体角度回答了到底什么样的协商代表以及这种协商代表需要具备怎样的协商能力才能真正促进乡村社会协商民主有效。结合上述分析,可以得出如下基本结论:

一是协商民主的高质量发展需要代表机制,但并非所有协商代表都与乡村社会协商民主有效性正相关。参与性与公共性是区分协商代表理想类型的重要维度,具有高参与性—强公共性特征的积极责任型代表才是促进乡村社会协商民主有效的真实主体。

二是乡村社会协商民主有效要求积极责任型代表具备高质量协商能力和外部效应实现能力。前者包括观点包容能力、信息获取能力、沟通回应能力与权衡决断能力,是促进乡村社会协商民主有效的基础;后者包括证成能力与控制能力,是促进乡村社会协商民主有效的关键。协商能力框架需要立足中国国情,借鉴国际经验进行本土化建构。

三是高质量协商能力与外部效应实现能力的不同组合会导致不同的乡村社会协商民主有效性。一方面,两种能力越趋于均衡发展,乡村社会协商民主就越走向高效;另一方面,两种能力及其内部要素之间存在阶序关系,诸多要素依次具备越多越全面,乡村社会协商民主越趋于高效。所以,甄选积极责任型代表并促进高质量协商能力与外部效应实现能力全面均衡发展,将是今后乡村社会协商民主高质量发展的重要路径。

不过,从现实情况看,这种主体甄选与能力发展路径还存在诸多困难。例如,大多村庄精英外流,导致积极责任型代表存量偏少,龙村以27名固定代表填补资源漏洞,又直接带来议事代表的代表性不足问题;市场经济属于物化经济,货币理性驱动下协商代表更多表现为积极趋利型代表,以个体利益关联度为依据采取选择性参与,公共责任感不强;协商代表的协商能力参差不齐,有时以讨价还价或争吵代替协商,导致协商成分多而审议成分少;等等。所以,在现实生活中,一是除了甄选出高参与性、强公共性的村民并将其及时纳入乡村社会协商民主外,还可以通过利益关联、情感动员、情面增益等方式提高消极责任型代表的参与性,通过村庄公共性再造提高积极趋利型代表的公共责任感,促进他们向积极责任型代表转变。同时,鼓励返乡创业青年积极参与协商,为乡村社会协商民主有效运行提供新鲜力量。二是强化协商代表对协商能力内涵及其重要性的认知,并通过具体的制度程序,如主持人制度、信息披露制度、平等发言制度、结果公示制度、监督评议制度等增加协商议事的审慎性,辅助协商代表的高质量协商能力与外部效应实现能力全面均衡发展。同时,结合当地实际,积极推进乡村社会协商民主数字化改革,鼓励有条件的乡村开发协商民主数字化应用场景,通过现代信息技术植入增强协商代表的协商能力。三是积极责任型协商代表的甄别及其协商能力的培育,都离不开乡村权力结构的开放性与包容性,所以,还要积极营造一个开放包容的协商环境,共同推动乡村社会协商民主高效运行。

在新时代加强基层治理体系与治理能力现代化的背景下,从协商主体角度探讨乡村社会协商民主有效问题对于提升基层治理绩效、实现基层社会善治具有重要意义。当然,本研究对协商代表类型的划分以及协商能力框架的建构是基于个案研究基础上的,这对中国乡村社会的裂变性实质来说是一种简约处理。例如,从区域概念上看,中国农村有以华南区域为代表的团结型村庄、以华北区域为代表的分裂型村庄以及以长江流域为代表的分散型村庄,这些村庄内部的关系结构会对协商主体及其协商能力发展产生重要影响,进而导致不同的协商效果。同时,协商能力框架是一个不断发展完善的过程,文中所概括的六大要素既不等同于协商能力的全部,也不意味着所有协商形式必须具备这些要素。所以,协商主体、协商能力与乡村社会协商民主有效之间的逻辑关系在现实生活中可能更为复杂。

① 龙村产权在组。很多村民小组内部约定,户籍在村的外嫁女可享受两年的组级分红,两年之后不再享受,由此引起外嫁女不满。

[1] ACCETTI C I,WOLKENSTEIN F.The crisis of party democracy,cognitive Mobilization,and the case for making parties more deliberative [J].American Political Science Review,2017,111(1):97-109.

[2] 王岩,魏崇辉.协商治理的中国逻辑[J].中国社会科学,2016(7):26-45.

[3] 林雪霏,邵梓捷.地方政府与基层实践:一个协商民主的理论分析框架[J].经济社会体制比较,2017(2):156-166.

[4] 徐敏宁,陈国安,冯治.走出利益博弈误区的基层协商民主[J].中共中央党校学报,2013(4):46-50.

[5] 韩冬临.如何看待协商民主中的代表选取?——基于地方领导干部视角的分析[J].经济社会体制比较,2018(4):72-80.

[6] 徐珣.社会组织嵌入社区治理的协商联动机制研究——以杭州市上城区社区“金点子”行动为契机的观察[J].公共管理学报,2018(1):96-107.

[7] 董石桃.基层协商民主中公民参与模式的理论模型与实践样态[J].探索,2019(4):46-75.

[8] 尤尔根·哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].童世骏,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:378-381.

[9] 埃米·古特曼,丹尼斯·汤普森.审议民主意味着什么[C] //谈火生.审议民主.南京:江苏人民出版社,2007:4-7.

[10] DRYZEK J S.Foundations and frontiers of deliberative governance [M].Oxford:Oxford University Press,2010:11-13.

[11] BCHTIGER A,PARKINSON J.Mapping and measuring deliberation:Towards a new deliberative quality[M]. Oxford:Oxford University Press,2019:111-129.

[12] 邓大才.如何让民主运转起来:农村产权改革中的参与和协商——以山东省和湖北省4村为研究对象[J].社会科学战线,2021(8):158-166.

[13] 李祖佩,杜姣.分配型协商民主:“项目进村”中村级民主的实践逻辑及其解释[J].中国行政管理,2018(3):76-84.

[14] 陈家刚.协商民主:概念、要素与价值[J].中共天津市委党校学报,2005(3):54-60.

[15] DRYZEK J S.Democratization as deliberative capacity building [J].Comparative Political Studies,2009,42(11):1379-1402.

[16] CURATO N.Deliberative capacity as an indicator of democratic quality:The case of the philippines [J].International Political Science Review,2015,36(1):99-116.

[17] 孙发锋.当前中国社会组织协商能力的要素、特征及提升路径[J].学术研究,2019(11):55-59.

[18] PARKINSON JR.The house of lords:A deliberative democratic defense [J].The Political Quarterly,2007,78(3):374-381.

[19] ROSENBERG S.The empirical study of deliberative democracy:Setting a research agenda [J].Acta Politica,2005,40(2):212-224.

[20] MILEWICZ K,GOODIN R E.Deliberative capacity building through international organizations:The case of the universal periodic review of human rights [J].British Journal of Political Science,2018,48(2):1-21.

[21] 詹姆斯·S·费什金.倾听民意:协商民主与公众咨询[M].孙涛,何建宇,译.北京:中国社会科学出版社,2015:37.

[22] FUNG A.Survey Article:Recipes for public spheres:eight institutional design choices and their consequences [J].Journal of Political Philosophy,2003,11(3):338-367.

Active and responsible representatives, consultative ability and the consultative democracy effectiveness in rural society:A case study of Long Village

LYU Chuanzhen

(Department of Sociology and Culture, Party School of Zhejiang Provincial Committee of C P C, Hangzhou 311121, China)

The effective operation of consultative democracy is inseparable from the negotiation subject with the corresponding consultative ability. The accurate identification of effective negotiation subjects and the construction of an applicable consultation ability framework are important perspectives to accurately understand the effectiveness of consultative democracy in rural China. From the perspective of the subject, the active and responsible representative with high participation and strong public commonality is the ideal type for the effective rural consultative democracy. From the perspective of ability, the active and responsible representative needs to possess “high-quality consultation ability” and “external effect realization capacity”, and the different combinations of the two abilities and the availability of their internal elements will generate different effectiveness of consultative democracy in rural society. At present, selecting active and responsible representatives and promoting the comprehensive and balanced development of high-quality consultation capabilities and external effect realization capacity will be an important path for the high-quality development of consultative democracy in the future rural society.

active and responsible representative; high-quality consultation capacity; external effect realization capacity; consultation effectiveness; consultation democracy in rural democracy

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.04.005

C912.82

A

1009–2013(2022)04–0047–08

2022-06-20

国家社会科学基金一般项目(21BZZ033)

侣传振(1982—),男,山东微山县人,政治学博士,讲师,主要从事中国政治与基层治理研究。

责任编辑:曾凡盛