中国乡村数字经济发展水平的测度、区域差异及时空演变

伍国勇,庞国光,汤钧惠,刘金丹

中国乡村数字经济发展水平的测度、区域差异及时空演变

伍国勇1a,b,庞国光*1a,汤钧惠1a,刘金丹2

(1.贵州大学 a.经济学院,b.贵州基层社会治理创新高端智库,贵州 贵阳 550025;2.重庆大学 公共管理学院,重庆 400044)

基于2013—2020年省级面板数据,从数字化经济环境、数字化基础设施、农业数字化转型、生活数字化提升四个维度选取22个变量,运用熵值法、Dagum基尼系数、Kernel密度估计法和Moran´s I指数测度中国31个省份的乡村数字经济发展水平,分析其区域差异及时空演变特征。结果表明:研究期内,中国乡村数字经济发展水平整体偏低但呈上升态势,空间上呈现“东高、中次、西低”的分布格局,但西部地区“追赶效应”显著;区域相对差异持续缩小,但绝对差异呈扩大态势,全国及东部地区出现了“极化现象”,区域间差异是构成总体差异的主要根源;区域间呈现鲜明且稳定的空间正相关性,东部省份主要落在“高—高”集聚区,而中部、西部、东北地区大部分省份落在“低—低”集聚区。

乡村数字经济;发展水平;区域差异;时空演变

一、问题的提出

党的十八大以来,以互联网、大数据、云计算、区块链为代表的数字技术发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,推动数字经济迅速发展。党中央高度重视世界经济数字化,将发展数字经济上升为国家战略,致力于打造“数字中国”。数字乡村是建设数字中国的重要内容。根据《2021年中国数字经济发展白皮书》和《 2022年数字乡村发展工作要点》,数字经济在农业中的渗透率较低,2020年仅为8.9%,要加速乡村数字经济发展。在此背景下,科学评价各省份乡村数字经济发展水平,揭示其区域差异及时空演变特征便成为了事关全局的一项基础性工作,这对促进中国乡村数字经济快速、协调、高质量发展无疑具有重要的现实意义。

乡村数字经济作为建设数字乡村的核心内容,已成为学术圈的研究热点。系统梳理文献可知,相关研究主要聚焦于农业数字化转型[1-3]、农村电商发展[4,5]、农村数字普惠金融[6,7]、农村信息化建设[8,9]、农民数字化素养[10,11]以及数字经济与乡村振兴的关联[12,13]等方面,且多为理论层面的探讨。测算数字经济发展水平的实证研究相对较少。广义的数字经济发展水平测算主要基于省际视角展开,刘军等[14]从信息化、互联网和数字交易三个方面测度了中国数字经济发展水平;王军等[15]从数字产业化、产业数字化、数字经济发展载体及环境四个维度剖析了中国数字经济发展的时空演变特征。部分学者基于多重或单一视角展开了乡村数字经济的测度,张鸿等[16]从宏观环境、基础设施、信息环境、政务环境、应用环境五个方面评价了数字乡村的就绪度;慕娟和马立平[17]则是从数字基础、农业数字化及农村数字产业化三个维度展开了对农业农村数字经济水平的测度;李晓钟等[18]基于硬件设施、服务设施、信息化主体三个方面评价了农村的信息化水平;蒋庆正等[19]从电子银行使用的广度、深度、可持续性测度了农村数字普惠金融发展指数。

可以发现,学术界围绕乡村数字经济进行了一些研究,但仍存在如下不足之处:一是缺乏聚焦乡村的、相对系统的数字经济发展水平测算;二是鲜有考察乡村数字经济发展水平的区域差异及来源、动态演进及空间相关性等问题。有鉴于此,笔者拟从数字化经济环境、数字化基础设施、农业数字化转型、生活数字化提升四个维度构建相对系统的评价体系,采用熵值法测算2013—2020年中国31个省份的乡村数字经济发展水平,并运用Dagum基尼系数、Kernel核密度估计法和全局及局部Moran´s I指数揭示中国乡村数字经济发展水平的区域差异及时空演变特征,以期为促进中国乡村数字经济高质量发展提供有益参考。

二、理论分析

1.乡村数字经济的内涵界定

数字经济是继农业经济和工业经济之后的第三种经济形态[20],最早由Tapscott[21]提出。而后众多机构与学者基于多重视角对其内涵进行了界定,但数字经济涉及范围较广且涵盖内容丰富,故尚未形成统一定义[22]。2014年经济合作与发展组织(OECD)指出数字经济是围绕新一代信息与通信技术展开的经济社会数字化转型[23];2016年G20杭州峰会签署的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》将其界定为以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动;2020年许宪春和张美慧[24]提出数字经济是以数字化技术为基础、以数字化平台为主要媒介、以数字化赋能基础设施为重要支撑开展的一系列经济活动。综上,数字经济的发展需以数字设施为载体,以数字信息与技术为推动力,赋能传统经济活动升级增效。

相较于传统经济,数字经济具备高渗透性、高外溢性、跨时空性等特点[25],为发展乡村经济提供了数字机遇[26],成为推进乡村振兴战略的重要突破口[27],由此,部分学者尝试对乡村数字经济的内涵进行界定。譬如,崔凯和冯献[28]认为乡村数字经济是以农村现代信息网络为载体,以信息技术为驱动力,将数字化的技术、人才及信息等作为生产要素对乡村传统要素与业态进行优化与改造的经济形态;而慕娟和马立平[17]则将其定义为以农村数字基础设施为基础,利用互联网、云计算等数字信息技术促进农业生产发展和农村地区经济发展的经济活动。虽然两者表述不同,但内容大致接近,均涉及数字化基础设施、农业数字化转型等方面。综合现有研究和《数字乡村发展战略纲要》《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》等指导性文件,笔者认为乡村数字经济是在特定的数字化经济环境下,以现代农村数字化基础设施为载体,以互联网、大数据、云计算、区块链等信息技术为推动力,以实现农村经济发展动能转换为基本途径,赋能农业发展数字化转型和农民生活数字化提升的一系列经济活动。基于此,乡村数字经济的主要内涵可从四个方面来理解:数字化经济环境是前提条件,数字化基础设施是发展载体,农业数字化转型是重要内容、生活数字化提升是最终体现,具体如下:

(1)数字化经济环境。数字经济的本质是传统经济与互联网深度融合[29],二者的有效融合离不开数字化经济环境作为驱动介质,而数字化经济环境的构成涵盖数字化的资本投入、人才素养、平台建设等诸多软硬件环境建设。具体地,乡村数字化经济环境的营造离不开真金白银的硬投入,也离不开具有数字化素养的农村人力资源及专业化的数字人才作为支撑;而乡村电力的有效保证、邮政通信服务在乡村的不断延伸奠定了数字化环境的发展基础;此外,电商进农村等农村创新创业平台的搭建更是营造了良好的数字化经济环境。

(2)数字化基础设施。与传统经济不同的是,数字经济以数据作为关键生产要素,如同农业经济时代的土地与劳动力[30]。数据信息的获取程度、有效性和效率建立在数字化基础设施的建设水平上,因此数字化基础设施是发展乡村数字经济的重要载体。对于乡村而言,农业主体主要通过计算机硬件、互联网软件、电子信息设备等数字化设施获取数据。此外,农村物流作为连接农村生产和消费,发展农村新产业新业态的重要纽带[31],在支撑乡村数字经济系列活动的开展中发挥着重要作用。

(3)农业数字化转型。农业数字化转型是指利用传感器、遥感技术和地理信息系统、市场信息检测软件模块等感知系统,一方面对农业生产进行全流程跟踪式监测与管理,另一方面则通过网络媒介、社交平台等低成本连接手段,打通市场连接渠道[32],从而赋能农业绿色化生产、现代化管理、网络化经营,数字化嵌入农业生产与销售的全过程。具体表现为:在农业生产环节,通过测土配方、水肥一体、智慧灌溉、无人机喷药等系列化数字技术赋能农业精准作业和精准控制,促进农业高品质和高质量化生产;在销售环节,通过电商平台、直播带货、网络宣传等方式推进农产品网络化销售,重塑农业与消费者之间的新型双向互动关系。农业数字化转型的过程,是系列农业生产、流通、存储活动数据运用于提高农业发展效率的过程,是发展乡村数字经济的重要组成部分。

(4)生活数字化提升。乡村数字经济是为农民而发展,数字化成果由农民共享,数字红利最终要落地到农民生活中开花结果,促进农民生活方式的便捷化及个性化,且不断拓展和满足农民更高层次的生活需要[33]。乡村生活数字化主要涵盖数字消费和服务数字化两大维度①。具体地,数字消费主要指农民在日常生活中为获取数字化服务所产生的消费以及使用数字化的方式支付消费两个方面;而服务数字化包含较多方面,如乡村网络文化服务、信息技术应用服务、快递投递服务等内容。

2.评价体系的构建

笔者认为乡村数字经济评价体系的构建应以厘清内涵为前提、遵循政策为内在要求、立足现实为落脚点。具体地,厘清内涵是指精准把脉乡村数字经济发展要义,在此基础上总结出乡村数字经济涵盖的内容。遵循政策是指以《数字乡村发展战略纲要》《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》等文件为指导进一步明确测度内容。立足现实主要包括两个方面:一是立足现实研究,在综合现有相关研究的基础上构建评价体系;二是依托现实数据,以数据的可获取性、可操作性、可对比性、科学性、全面性、有效性为原则遴选测度指标。为此,本研究最终构建出涵盖4个子系统22个变量的中国乡村数字经济发展水平测度体系(表1)。具体构成如下:一是选取农村通邮率、农村人均用电量[18]、农民数字化素养[10]、农村创新创业平台数量、电子商务进农村示范县覆盖率②、数字化建设投入力度、数字化人才拥有量[28]等7个指标来衡量乡村数字化经济环境水平。二是选取农村电脑普及率②、农村移动电话普及率[14]、农村互联网普及率[15]、农村物流建设水平[34]、农业气象观测站个数③等5个指标用以衡量乡村数字化基础设施水平。三是遴选单位产值化肥使用量、单位产值农药使用量、单位产值塑料薄膜使用量[2]、有效灌溉率[34]、农产品数字化交易[17]等5个指标用以衡量乡村农业数字化转型水平。四是选取农村网络支付水平、农村信息技术应用水平[17]、农村邮政投递水平、农村网络文化建设水平②、农民数字服务消费水平[16]等5个指标用以衡量乡村生活数字化提升状况。

表1 中国乡村数字经济发展水平指标体系

三、研究设计

1.熵值法

本文选用熵值法测度中国乡村数字经济发展水平及四个子系统的发展水平。熵值法作为一种客观赋权法,常用于多指标的综合评价研究。其原理是以指标数据大小为依据确定权重,权重愈大对评价体系的影响力越大,相比其他方法,可消除主观人为的干扰,使测度结果更加科学合理。具体操作步骤如下:

(正向指标) (1)

(负向指标) (2)

其中,x为代表第个省份第项指标原始值,X为标准化后结果。

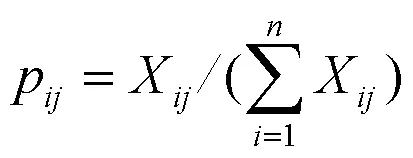

②构建规范化矩阵(式中为年份):

③计算第项指标的熵值:

④计算信息熵冗余度:

⑤计算各项指标权值(式中为指标数量):

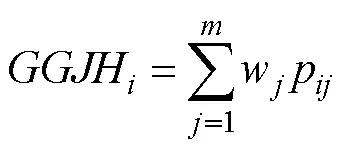

⑥计算中国乡村数字经济发展水平及各子系统发展水平指数:

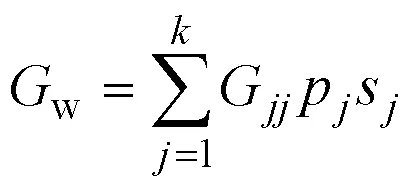

2.Dagum基尼系数及分解法

考虑到全国乡村数字经济发展存在差异,为体现东部发达地区、中部高速发展地区、西部及东北部较滞后地区的乡村数字经济发展特征,本文采用Dagum基尼系数及分解法对全国、四大区域内、四大区域间的乡村数字经济发展水平的差异及来源展开探索,并在此基础上探寻破解区域差异的具体路径。Dagum[35]将总体基尼系数分解为区域内差异贡献G、区域间差异贡献G和超变密度贡献G三部分,且三者间关系满足G=G+G+G,有效地避免了样本数据重复等问题。具体计算公式如下:

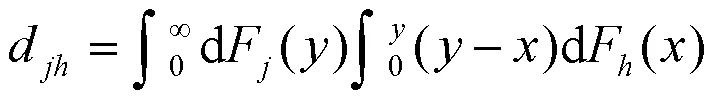

3.Kernel密度估计法

4.Moran´s I指数

为进一步探究中国乡村数字经济发展水平的空间分布特征,本文采用衡量空间相关性的常用方法Moran´s I指数展开分析。首先利用全局Moran´s I指数(式19)考察中国乡村数字经济发展水平是否存在空间集聚现象。若存在集聚现象,使用局部Moran´s I指数(式20)详细考察中国乡村数字经济发展水平具体以何种特征进行集聚,空间集聚的演变特征又是怎样。

5.数据来源

因乡村数字经济的相关数据自2013年更加全面翔实,港澳台地区部分数据缺失,故本文选取2013—2020年为样本区间、中国31个省份为研究区域。样本原始数据主要源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和国家统计局、商务部数据,以及相关研究报告[36]等。对个别缺失的数据,采用插值法进行补齐。基于数据的可获得性,使用实物商品网上零售额来衡量农产品网络零售额,农村数字普惠金融发展指数用北京大学数字普惠金融指数中不同县域指数的均值来衡量。需要特别说明的是,因31个省份的人口基数、资源禀赋、区位特征等存在较大差异,为获取相对客观、精确的测度结果,本文对多数指标进行了精确化处理。如农村物流建设水平采用农村投递路线长度/行政区面积来衡量。

四、中国乡村数字经济发展水平测度分析

1.整体发展水平测度

2013—2020年中国乡村数字经济发展水平测度结果如表2所示。全国整体发展水平在考察期内以“稳中求进”的态势不断上升,发展势头强劲,从2013年的0.1295增至2020年的0.2386,增幅为0.1091,年均增速高达9.12%,但空间异质性显著。

表2 2013—2020年中国乡村数字经济发展水平得分

具体而言,得分最高的5个省份均位于东部地区,分别是上海(0.4502)、江苏(0.3426)、广东(0.3360)、北京(0.3317)、浙江(0.3149),高水平的集聚与东部地区的资源禀赋、发展基础、区位优势等因素密切相关。反观,得分最低的5个省份依次为西藏(0.0949)、甘肃(0.1183)、青海(0.1237)、云南(0.1247)、海南(0.1287),多为西部地区省份。其中,得分最高的上海是得分最低的西藏的4.74倍,这在一定程度上反映出中国乡村数字经济发展水平的空间集聚性及省域数字鸿沟的严峻性。从得分均值看,中国乡村数字经济发展得分均值为0.1891,高于该均值的省份仅有8个,分别为上海、江苏、广东、北京、浙江、福建、天津、山东,约占所考察省份总数的26%,表明中国乡村数字经济的发展潜力很大。从增速视角看,处于领跑行列的5个省份依次为贵州(15.83%)、西藏(12.59%)、重庆(12.51%)、甘肃(12.45%)、河南(12.10%),其中西部省份占4/5,展现出强劲的“追赶效应”,这与国家大力实施西部大开发战略及地区本身高度重视数字经济发展紧密相关,譬如,贵州省在2016年建立全国首个大数据综合试验区,2017年全力实施大数据战略行动。

2.区域发展水平测度

从区域发展水平看,东中西及东北地区乡村数字经济发展水平演变趋势基本保持一致(图1),均呈逐年上升态势,年均增速依次为8.00%、10.98%、10.83%、6.89%,再次印证了西部地区乡村数字经济发展的“追赶效应”显著。从发展得分看,东中西及东北地区存在明显的区域特征,水平得分依次为0.2736、0.1565、0.1407、0.1660,其中,东部地区乡村数字经济发展水平始终高于全国平均水平,而中、西、东北地区则始终低于全国均值,在空间上呈现“东高、中次、西低”的分布格局。进一步观察,东部地区发展水平得分依次达到了中部、西部及东北地区的1.75倍、1.94倍、1.65倍,表明四大地区间乡村数字经济发展水平差异显著,加快弥合乡村数字经济区域发展鸿沟是当前统筹推进乡村数字经济协调发展面临的迫切问题。

图1 全国及四大区域乡村数字经济发展水平演变趋势

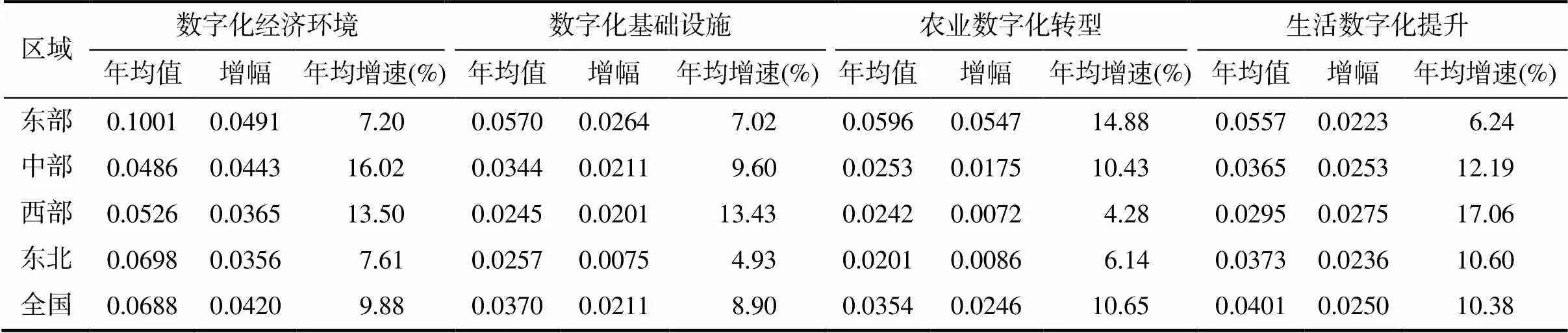

3.子系统发展水平测度

表3展示的是2013—2020年中国乡村数字经济4个子系统(依次为数字化经济环境、数字化基础设施、农业数字化转型、生活数字化提升)的发展得分情况。整体来看,4个子系统的得分均呈逐年递增趋势,年均增速依次达9.88%、8.90%、10.65%、10.38%,增幅分别为0.0420、0.0211、0.0246、0.0250。其中,数字化经济环境与生活数字化提升在4个子系统中增幅相对领先,这主要得益于中国对民生建设的高度重视,而数字乡村战略的提出更是加速了两者的发展。伴随着巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的有序推进,4个子系统将迎来新的发展。从年均值得分看,数字化经济环境(0.0688)领先,生活数字化提升(0.0401)次之,农村数字基础设施(0.0370)第三,农业数字化转型(0.0354)居后,表明中国乡村数字化经济环境发展水平在4个子系统中相对领先,为数字乡村战略的深入推进奠定了良好基础,但应着重加强乡村数字化基础设施、农业数字化转型、生活数字化提升的建设。分区域看,4个子系统中年均增速最高的地区依次为中部(16.02%)、西部(13.43%)、东部(14.88%)、西部(17.06%),最低增速分别是东部(7.20%)、东北(4.93%)、西部(4.28%)、东部(6.24%)。表明西部地区的追赶效应主要体现在数字化基础设施和生活数字化提升两个方面,需加速推进农业数字化转型进程,而东北地区则应在数字化基础设施建设方面加快步伐。值得注意的是,仅有东部地区的4个子系统得分和东北地区的数字化经济环境得分高于全国平均水平,这与整体发展趋势基本一致,也表明4个子系统发展水平普遍较低且区域差异显著。

表3 2013—2020年中国乡村数字经济各子系统发展水平

五、中国乡村数字经济发展水平的区域差异及来源

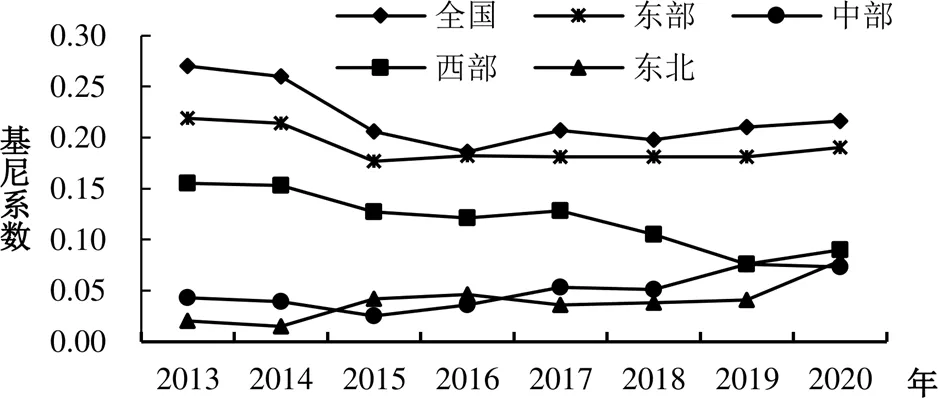

1.总体及区域内差异

图2描述了中国乡村数字经济发展水平总体及区域内差异的演变趋势。考察期内,全国总体基尼系数呈现相对平缓的下降态势,由2013年的0.270降至2020年的0.216,年均下降率为3.24%(表4)。表明中国乡村数字经济总体差异不断缩小,但进程较为缓慢。从区域内差异来看,四大地区内差异分级明显,基尼系数演变曲线均位于总体曲线的下方,自上而下依次为东部、西部、中部和东北地区。其中,东部基尼系数演变趋势与全国基本保持一致,年均值为0.191,约为中部、西部及东北地区内年均值总和的0.91倍,表明东部区域内乡村数字经济发展水平空间非均衡性最为突出。其原因可能在于,虽然东部地区多数省份的乡村数字经济发展水平处于全国领头羊位置,如北京、浙江等,但同样存在海南、河北等乡村数字经济发展的潜力区,未能充分吸收周边高水平地区的“溢出效应”,一定程度上造成东部地区发展出现断层。中部地区内基尼系数呈现先降后升的波动递增趋势,年均增速达到了7.85%,中部区域内差异持续扩大。研究期内中部地区乡村数字经济发展增速位列四大区域首位,区域内各省份更是始终表现出不同程度的强劲增速,因而在一定程度上导致中部地区内差异持续扩大。西部地区基尼系数虽保持平缓下降态势,但年均值为0.119,在地区内差异位列第二,其原因可能在于,西部地区因涵盖省份最多,加之受到不同的经济基础、地理位置、资源禀赋等因素综合影响,导致了区域内差异仍较大。东北地区内基尼系数虽呈现波动上升趋势,但年均值仅为0.040,在四大区域内差异最小,表明东北地区各省份乡村数字经济协同发展效果相对较好。

表4 2013—2020年中国乡村数字经济发展水平基尼系数及分解结果

图2 中国乡村数字经济发展水平总体及区域内差异演变趋势

2.区域间差异

图3报告了2013—2020年中国乡村数字经济发展水平地区间相对差异的演变过程。从基尼系数年均值看,东部与西部、中部及东北地区间的差异位居前三位,分别为0.309、0.221、0.207,均高于或接近全国均值(0.219)。而中部与东北、中部与西部、西部与东北地区间差异则位列后三位,年均值依次为0.061、0.107、0.119。由此可见,区域间乡村数字经济发展差异格局显著,东部与其他区域间差异仍然是制约乡村数字经济协调发展的痛点。从变化趋势看,整体而言,多数地区间的基尼系数保持波动递减趋势。其中,西部与东北地区间基尼系数年均降速最快(7.33%),而东部与东北地区间降速最慢(0.68%),值得注意的是中部与东北地区间基尼系数则呈上升趋势,年均增速为0.74%,但在区域间差异中最小。结合表2,进一步研究发现,区域间差异主要源自乡村数字化基础设施及农业数字化转型两个方面,譬如,东部地区农业数字化转型得分达到了西部的2.47倍、东北地区的2.97倍。因此,要缓解区域间差异,加速推进数字基础设施建设和农业数字化转型是重点方向。

图3 中国乡村数字经济发展水平区域间差异及演变趋势

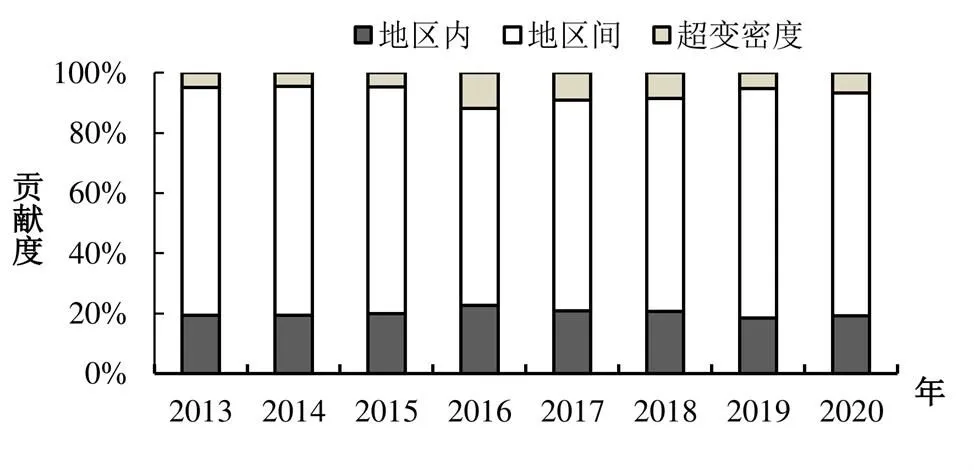

3.差异来源及贡献度

中国乡村数字经济发展水平的差异来源及贡献度变化情况如图4所示。考察期内,地区间差异贡献度占据了主导地位,介于65.44%~76.40%,年均值高达73.02%,约为地区内和超变密度贡献度年均值之和的2.71倍,是造成总体差异的主要来源;地区内差异贡献度次之、年均值为20.08%;超变密度年均贡献度最小,仅为6.90%,对总体差异影响甚微。从演变过程来看,地区间和地区内差异贡献度呈现缓慢波动下降态势,而超变密度贡献度则表现出波动递增趋势。综上,本文认为解决中国乡村数字经济总体差异问题,必须着重从缩小区域差异的角度出发,才能有效促进中国乡村数字经济协调、均衡、高质量发展。

图4 中国乡村数字经济发展水平差异来源及演变趋势

六、中国乡村数字经济发展水平的时空演变

1.基于Kernel密度估计的时间演变趋势

(1)全国整体层面。图5描绘了2013—2020年中国乡村数字经济发展水平的动态演进特征。曲线主峰中心点位置随着年份的累加不断右移,表明中国乡村数字经济发展水平持续上升。再看曲线主峰的分布态势变化,明显发现峰宽呈现波动扩大态势,与之相对应是波峰高度的波动下降,值得注意的是2013年后曲线侧峰愈加凸显,侧峰中心点虽逐年右移,但高度远低于主峰。表明中国乡村数字经济发展水平分布具有一定的梯度效应,绝对差异呈现扩大态势,两极分化现象不断抬头。最后来看曲线分布的延展性,观测期内曲线呈现右拖尾现象,且随着时间的推移表现出不断拓宽的趋势,这意味着乡村数字经济发展高水平地区不断增加且发展迅速,从而导致各省份间发展水平差异逐步拉大。

图5 中国乡村数字经济发展水平动态

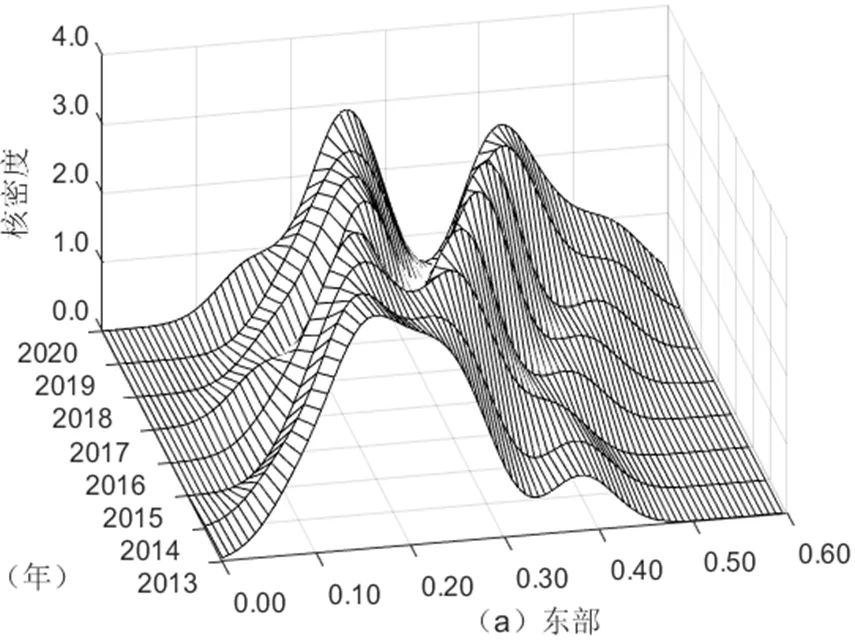

(2)不同区域层面。图6(a)(b)(c)(d)依次展现了2013—2020年中国东部、中部、西部及东北地区乡村数字经济发展水平的动态演进过程。从曲线主峰中心点位置来看,四大区域均保持了持续右移特征,且演进趋势与全国整体基本如出一辙,表明东部、中部、西部及东北地区乡村数字经济发展水平不断提升。从波峰分布形态来看,明显发现东部、中部及东北地区波峰宽度基本呈现增大趋势,但变化速度缓慢,而西部地区波峰宽度以2016年为节点呈先降后升的演变态势。表明东部、中部及东北地区乡村数字经济发展水平整体离散程度不断扩大,而西部地区自2016年后则呈缩小趋势。从波峰数量上来看,东部地区曲线存在双主峰特征,并随着年份的累积愈加显著,表明东部地区乡村数字经济发展水平两极分化现象严重。其原因可能在于,上海、浙江等省份作为乡村数字经济发展的高水平地区,相对发达的数字设施、数字技术和高水平数字人才的集聚加速推动了乡村数字红利释放,且对周边省份形成一定的“虹吸效应”,进而加剧了东部各省份间的极化态势。与东部地区不同的是,中部、西部及东北地区波峰在考察年限内始终为单峰面貌,表明以上三个区域的乡村数字经济发展并未出现极化现象。从分布延展性来看,东部和西部地区分别表现出左拖尾和右拖尾拓展特征,而中部和东北地区并未出现。意味着东部和西部地区分别存在乡村数字经济发展水平相对较低(如海南)和相对较高(如四川)的省份。

2.基于Moran´s I指数的空间演变趋势

(1)全域空间相关性分析。为更加准确地考察中国乡村数字经济发展水平的空间相关性特征,分别采用邻接空间、地理距离、经济空间矩阵,从整体上全面揭示2013—2020年中国乡村数字经济发展水平的空间关联性(表5)。结果表明,三种矩阵下的全域Moran´s I指数均为正值,且全部在1%的统计水平下显著,表明中国乡村数字经济发展水平存在显著的空间正相关。从时间维度看,中国乡村数字经济发展水平的空间相关性有所削减,究其原因,可能在于简政放权等政策的实施强化了地方政府自主权,使得各地乡村数字经济的发展主要依靠自身驱动实现。

表5 2013—2020年中国乡村数字经济发展水平全局莫兰指数

(2)局域空间相关性分析。基于邻接空间矩阵,采用局部Moran´s I指数进一步探索中国乡村数字经济各省份间的空间聚集性。为直观刻画中国乡村数字经济的空间聚集特征,分别绘制了考察年限初期(2013年)和末期(2020年)的Moran´s I指数散点图分布情况(图7)。明显发现,多数省份落在了一、三象限,即“高—高(HH)”“低—低(LL)”聚集区。其中,“高—高(HH)”聚集区内以东部地区省份为主,如上海、浙江、江苏等,汇聚为乡村数字经济发展“高效圈”;“低—低(LL)”聚集区中多数为中西部及东北地区省份,如湖北、宁夏、辽宁等,形成了乡村数字经济发展“滞后区”。这充分表明了中国31个省份的乡村数字经济发展水平空间聚集特征显著,同样也意味着地域间乡村数字经济发展两极分化现象突出。通过对比2013年和2020年Moran´s I指数散点图演进趋势发现,中国乡村数字经济发展水平的空间聚集特征具有较强的稳定性,考察期内仅有7个省份发生了跃迁。具体地,广西和四川均从第三象限分别跃迁至第二象限(“高—低”聚集区)、第四象限(“高—低”聚集区),吉林从一四象限交界处向三四象限交界处跃迁,内蒙古由三四象限交界处跃迁至第三象限,辽宁和黑龙江均从第二象限跃迁至第三象限,而河北从第二象限跃迁至一四象限交界处。综上,中国多数省份处于低水平聚集区并长期未变动,再次印证乡村数字经济发展水平普遍较低,区域数字鸿沟较为凸显。需要重点关注的是发生跃迁的广西、四川、吉林、内蒙古、辽宁、黑龙江、河北,重新评估现行乡村数字经济政策效能,进行政策优化与选择。

图7 中国乡村数字经济Moran´s I指数散点图

七、主要结论及政策启示

1.结论

第一,从发展水平看,2013—2020年中国乡村数字经济发展水平整体上普遍较低,年均值仅为0.1891,但发展势头强劲,年均增速高达9.12%,同时存在显著的区域异质性。具体地,空间上呈现东部>东北>中部>西部区域的分布格局,在增速上却表现出中部、西部、东部、东北地区依次递减的分异特征。而聚焦到子系统,数字化经济环境得分最高,生活数字化提升第二、数字化基础设施第三、农业数字化转型得分最低。

第二,从区域差异看,考察期内,中国乡村数字经济发展水平的总体差异呈现波动下降趋势,区域间差异年均贡献度高达73.02%,是构成总体差异的主要来源。其中,东部与西部区域间差异最为显著,西部与东北区域间的差异弥合速度最快。区域内差异由高到低依次为东部、西部、中部和东北地区。

第三,从时空演变看,2013—2020年中国乡村数字经济发展水平核密度曲线主峰位置不断右移且宽度逐渐增加,表明中国乡村数字经济发展水平持续上升,但绝对差异总体上在扩大。其中,东中部及东北地区绝对差异日益加剧,而西部自2016年后则逐渐缩小,全国和东部地区存在“极化现象”。空间上呈现出的“高—高”聚集模式以东部省份为主,“低—低”聚集特征以中部、西部及东北地区省份为主,其中有7个省份发生跃迁。

2.政策建议

基于上述结论,推进乡村数字经济发展的政策建议应立足于两点:一是提高乡村数字经济整体水平,推动快速发展;二是弥合乡村数字经济区域差异,促进均衡发展。鉴于此,具体政策建议如下:

(1)提升水平“新高度”。提升乡村数字经济发展水平将促使数字红利在乡村释放更大效能。一是各省份要立足发展基础与现状、区域特色与定位等因素因时因地优化现行的乡村数字经济发展政策,特别是发生跃迁的广西、四川、吉林、内蒙古、辽宁、黑龙江、河北7个省份要重点做好现行政策的效能评估。二是统筹推进城乡数字经济融合发展,积极开发城乡信息资源共享系统及平台,畅通区域内外信息堵点,提升城乡联动效应,促进城乡在技术、设施、财政等方面的循环流动,加快形成共建共享、互联互通的城乡一体化数字经济发展新格局。三是积极引进各类数字人才下乡驻村和探索实施提升农民数字化素养专项工程并重,实现数字人才引领与激发内生动力兼顾,以数字人才振兴驱动数字经济发展。

(2)缩小鸿沟“促协调”。发展乡村数字经济要坚持全国“一盘棋”的思路,着力弥合区域鸿沟。一是全国层面应以加强各区域数字化基础设施和推进农业数字化转型为重点内容缩小区域间差异,特别是加大对中部、西部及东北地区乡村数字新基建的倾斜力度;二是东部地区应立足优势,打造样板,总结经验,增强区域空间联动,充分发挥数字经济“溢出效应”辐射周边地区,汇聚资源流、人才流、技术流对口帮扶边远地区,打造跨省域的“乡村数字经济圈”;三是中西部及东北地区要精准发力促进协调发展,如中部地区要着重强化数字化经济环境建设、西部地区要重点做好农业数字化转型工作,而东北三省则要加快推进数字化基础设施建设。

① 农业农村部信息中心.2019全国县域数字农业农村发展水平评价报告[R/OL].[2019-4-19].http://www. Agri.cn/V20/ztzl_1/sznync/gzdt/201904/P020190419608214653715.pdf.

② 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》[EB/OL].[2021-05-15].http://www.gov.cn/zhe ngce/2019-05/16/content_5392269.htm.

③ 农业农村部,中央网络安全和信息化委员会办公室.数字农业农村发展规划(2019-2025年)[EB/OL]. (2019-12-25)[2020-02-16].http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202001/t20200120_6336316.htm.

[1] 殷浩栋,霍鹏,汪三贵.农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J].改革,2020(12):48-56.

[2] 张鸿,王浩然,李哲.乡村振兴背景下中国数字农业高质量发展水平测度——基于2015—2019年全国31个省市数据的分析[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,50(3):141-154.

[3] 阮俊虎,刘天军,冯晓春,等.数字农业运营管理:关键问题、理论方法与示范工程[J].管理世界,2020,36(8):222-233.

[4] 秦芳,王剑程,胥芹.数字经济如何促进农户增收?——来自农村电商发展的证据[J].经济学(季刊),2022,22(2):591-612.

[5] 彭小珈,周发明.农村电商经营效率研究——基于消费品下行的模型分析[J].农业技术经济,2018(12):111-118.

[6] 张龙耀,邢朝辉.中国农村数字普惠金融发展的分布动态、地区差异与收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(3):23-42.

[7] 黎翠梅,周莹.数字普惠金融对农村消费的影响研究——基于空间计量模型[J].经济地理,2021,41(12):177-186.

[8] 朱秋博,白军飞,彭超,等.信息化提升了农业生产率吗?[J].中国农村经济,2019(4):22-40.

[9] 熊春林,刘俏,龚林青.农业农村信息化政策是否真正促进了农民增收?——基于多期DID的实证检验[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021,22(4):52-58.

[10] 苏岚岚,彭艳玲.农民数字素养、乡村精英身份与乡村数字治理参与[J].农业技术经济,2022(1):34-50.

[11] 常凌翀.数字乡村战略下农民数字化素养的价值内涵与提升路径[J].湖南社会科学,2021(6):114-119.

[12] 何雷华,王凤,王长明.数字经济如何驱动中国乡村振兴?[J].经济问题探索,2022(4):1-18.

[13] 张旺,白永秀.数字经济与乡村振兴耦合的理论构建、实证分析及优化路径[J].中国软科学,2022(1):132-146.

[14] 刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[15] 王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(7):26-42.

[16] 张鸿,杜凯文,靳兵艳.乡村振兴战略下数字乡村发展就绪度评价研究[J].西安财经大学学报,2020,33(1):51-60.

[17] 慕娟,马立平.中国农业农村数字经济发展指数测度与区域差异[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(4):90-98

[18] 李晓钟,张洁.我国农业信息化就绪度水平区域差异比较研究[J].情报科学,2017,35(10):55-62.

[19] 蒋庆正,李红,刘香甜.农村数字普惠金融发展水平测度及影响因素研究[J].金融经济学研究,2019,34(4):123-133.

[20] 王伟玲,王晶.我国数字经济发展的趋势与推动政策研究[J].经济纵横,2019(1):69-75.

[21] TAPSCOTT D.The Digital Economy:Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence[M].New York:McGraw-Hill,1996.

[22] 金星晔,伏霖,李涛.数字经济规模核算的框架、方法与特点[J].经济社会体制比较,2020(4):69-78.

[23] OECD.Measuring the Digital Economy:A New Perspective[M].OECD Publishing,2014:45-49.

[24] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[25] 裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(9):5-22.

[26] 庞国光,伍国勇,卢凤雏.乡村数字经济发展困境及路径探析[J].新疆农垦经济,2022(1):25-32.

[27] 张蕴萍,栾菁.数字经济赋能乡村振兴:理论机制、制约因素与推进路径[J].改革,2022(5):79-89.

[28] 崔凯,冯献.数字乡村建设视角下乡村数字经济指标体系设计研究[J].农业现代化研究,2020,41(6):899-909.

[29] 王彬燕,田俊峰,程利莎,等.中国数字经济空间分异及影响因素[J].地理科学,2018,38(6):859-868.

[30] 丁志帆.数字经济驱动经济高质量发展的机制研究:一个理论分析框架[J].现代经济探讨,2020(1):85-92.

[31] 黎红梅,周冲.全面推进乡村振兴背景下农村高效物流体系构建分析[J].理论探讨,2021(3):139-144.

[32] 殷浩栋,霍鹏,肖荣美,等.智慧农业发展的底层逻辑、现实约束与突破路径[J].改革,2021(11):95-103.

[33] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[34] 辛岭,刘衡,胡志全.中国农业农村现代化的区域差异及影响因素分析[J].经济纵横,2021(12):101-114.

[35] DAGUM C.A New Approach to the decomposition of the Gini inequality ratio[J].Empirical Economics,1997,22(4),515-531.

[36] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

Measurement, regional difference and spatial-temporal evolution of the development level of China’s rural digital economy

WU Guoyong1a,b, PANG Guoguang*1a, TANG Junhui1a, LIU Jindan2

(1. a. School of Economics, b. Guizhou Grassroots Social Governance Innovation High-end Think Tank, Guizhou University, Guiyang 550025, China; 2. School of Public Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Based on the provincial panel data from 2013 to 2020 and by utilizing 22 variables selected from four dimensions of digital economic environment, digital infrastructure, digital transformation of agriculture, and digital improvement of life, the development level of rural digital economy in 31 provinces in China has been measured and its regional difference and spatial-temporal evolution have been analyzed by using entropy method, Dagum Gini coefficient, Kernel density estimation method and Moran’s I index. The results show that during the study period, the development level of China’s rural digital economy was generally low but showed a rising trend, with a spatial distribution pattern of “high in the east, second in the middle, and low in the west”, but the “catch-up effect” in the western region was significant; regional relative differences continued to shrink while the absolute difference was expanding, and a “polarization phenomenon” appeared in the whole country and the eastern region. The difference between regions is the main source of the overall difference. There is a clear and stable positive spatial correlation between different regions, and the eastern provinces are mainly in the “high-high” agglomeration area while most provinces in the central, western, and northeastern regions fall into the “low-low” agglomeration area.

rural digital economy; development level; regional differences; spatial-temporal evolution

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.04.002

F323.3

A

1009–2013(2022)04–0015–13

2022-06-17

国家社会科学基金项目(18CSH036);贵州省研究生科研基金(黔教合YJSKYJJ[2021]033)

伍国勇(1979—),男,贵州织金人,博士,教授,博士生导师,主要从事农业农村发展与数字经济研究。*为通信作者。

责任编辑:李东辉