冯家山的激情岁月

■ 李三虎

这是一个关于激情岁月的浪漫记忆,一个关于艰苦年代的红色经典,一个诞生在现实中并不遥远的童话,一部在崇高理想鼓舞下改天换地的英雄史诗!

这是一个由“老黄牛”“钢小伙”和“铁姑娘”共同创造的人间奇迹,一座用“枣木方”“钢丝面”和千家万户的干粮堆积起来的宏伟建筑,一座由几代人的鲜血、汗水和泪水浇筑的历史丰碑!

——题记

一

冯家山水库,是20 世纪60 年代末,由陕西省委决策、宝鸡专区组织实施的大型水利工程。

这项水利工程,不仅奠定了宝鸡地区农业丰收的坚实基础,让西府人民从此告别了水荒和饥荒,改善了渭北高原的生态环境,也保证了宝鸡市居民生活和工业发展的丰富水源,在陕西水利建设和陕西农业发展史上,留下了浓墨重彩的一页,其所包含的历史意义、社会价值和人文意蕴深刻而悠久。

1969年7月,冯家山水库从枢纽到灌区全面动工,10万余民工日夜奋战在100多公里的漫长战线上。采用的是土法上马、人海战术。位于宝鸡地区凤翔县、千阳县和宝鸡县交界处的冯家山峡谷,一下子进驻3万余民兵,万古荒山在一夜之间热闹起来,水利战士手下创造出一个个人间奇迹……从千河两岸到漆水河畔,从乔山脚下到渭水之滨,到处红旗飘飘,歌声嘹亮,引水上原、创造幸福生活的战斗闹红了一个时代。于是,一座由294.2 万立方米土石筑成的73 米拦河大坝巍然屹立在冯家山峡谷,诞生了库容达3.8亿立方米的高峡平湖,水库枢纽完成了施工技术高难度的泄洪洞、溢洪洞、输水洞和古河道防渗工程,总长达119.8公里的总干渠、北干渠、南干渠、西干渠4条干渠,分流的70条支渠、千条以上斗渠、6座隧洞、5座渡槽,以及沿北干渠建起的总库容2100 余万立方米的孔头沟、中张庄、祁家沟、王家沟、刘家沟、美水沟等6座库渠结合工程和9座倒虹桥、580多个涵闸建筑物、35处65座抽水站,像一棵大树繁茂的金枝绿叶铺展开去,清粼粼的千河水仿佛从遥远先祖的搏击中奔腾而来的蛟龙,终于被我们的先辈缚住并引上渭北高原,流经宝鸡、金台、凤翔、岐山、眉县、扶风,到达武功、乾县和永寿,浇灌着138万亩土地上的丰收和喜悦。

大战水库大坝结合槽 ▲

二

陕西关中农民的历史,从某种意义上说,就是一部饱受旱涝灾害和与旱涝灾害拼死搏斗的历史。

干旱是这一地区的主要自然灾害,而且危害程度高,影响范围大,持续时间长。据关中西府各县县志记载,自隋文帝仁寿元年(601)到1990年的1389年间,宝鸡共发生大小水旱灾害年538 年,其中纯旱灾300 年,特大干旱达48年。“恒旸不雨,赤地数百里,饥黎剜草根割树皮殆尽,父子夫妇相剖啖,民多逃移,饿殍载道”之类的记载频见于史册,而“人相食”三个字如三具骷髅发红的眼眶直面人间,彰显了人类演进中最残忍和最无奈的黑幕。民国年间的陕西大旱,更是将悲剧推上极致,至今还流传着“提起民国十八年,眼泪擦不干”的民谣。

1949 年中华人民共和国成立。从此,中国人民在共产党领导下,为了彻底改变贫困面貌,在一穷二白的土地上开始了划时代的艰苦创业。翻身农民发挥集体力量办大事的优势,一次次掀起兴修水利的热潮,建水库、挖陂塘、打机井、修渠道,勒紧裤腰带年年苦干。20世纪60年代连续几次百日大旱,渭北高原大面积秋田重播或失种,形势严峻如火烧一般。

治理千河修建冯家山水库已是民心所向,农民群众中积蓄的热情亦如云蒸霞蔚之势。

千河,旧称汧河,渭河左岸一级支流,发源于甘肃省张家川回族自治县唐帽山南麓石庙梁,一路流经千山万壑,纳入多条支流,经陇县,过千阳,穿凤翔,南流至宝鸡县境,于冯家嘴注入渭河,蜿蜒152.6 公里。滔滔千河应该说是流域中人民的生命之水,但始终没有得到彻底治理,旱不能灌,涝不能排,两岸百姓不知遭受过多少次水灾大难。明嘉靖二十六年六月二十五日(1547年7月11日),千、晖(冯坊河)二水暴涨,冲陷千阳县城,卷走知县张涵、教谕张相,淹死百姓难以计数。今之千阳县城,为第二年府衙发动七县民工所重建。

为了兴利避害,早在1934年,陕西省水利局就作出在千河下游老爷岭峡谷段冯家山筑坝建库的设想。从此开始,勘查设计工作虽然时断时续,却再也没有停止过,甚至于1943 年,根据水利专家李仪祉先生的遗愿设立了凤翔县铧角堡水文站,为筑坝引水积累资料。然而,一代水圣李仪祉老先生和劳苦大众的愿望失落了,时值抗日战争,国难当头,财力物力极度匮乏,像这样大型的水利工程只能使人望水兴叹。

这一拖便从民国拖到了新中国成立。

1951 年8 月,黄河水利委员会西北工程局对渭河、千河流域概况、水文、坝库地址进行查勘,并作出《渭河·千河冯家山水库查勘报告》,修建冯家山水库的设想重被提出。

1958 年,黄河水利委员会和电力工业部兰州水力发电设计院编拟了工程初步设计,确定在冯家山峡谷筑坝蓄水。“大跃进”的战鼓擂得震天动地,民工先遣队进驻冯家山,挖掘导流洞109米,并在山峁阶地挖窑洞600多孔,准备迎接水利大军……但不久,这场轰轰烈烈的建设事业因国家压缩基建战线暂停。

1967 年10 月,正值政治运动如火如荼和人民生活异常困难时期,陕西省委冒着极大的风险,在宝鸡专区召开会议。这是一次决策者与实施者具有决定性意义的聚会。12 月28 日,军代表(宝鸡军分区副政委)张振山传达陕西省委关于建设冯家山水利工程的决定,宣布工程由宝鸡专区主办,省水电设计院负责设计,冯家山工程指挥部负责施工修建。

轰轰烈烈、车水马龙的填筑大坝大会战 ▲

战役即将打响,工程技术人员志高意满,设想建造一座宏伟壮观的混凝土大坝。1970 年初,时任省委第一书记李瑞山冒着凛冽朔风登临冯家山,俯瞰峡谷,指点河山,身边站着时任省军区副司令员熊光焰、时任省水利厅厅长胡棣和前省计划委员会副主任宋平。听着水库设计负责人计划修建混凝土大坝的汇报,李瑞山转头问胡棣:“咱陕西一年生产多少吨水泥?”胡棣回答:“就一个耀县水泥厂,一年生产十几万吨,还要供应全省。”李瑞山又问:“钢材呢?龙门吊呢?”胡棣答:“没有钢材,龙门吊水利系统没有。”李瑞山感叹道:“咱陕西穷啊!水泥少,没钢材,连个龙门吊都没有,还修什么宏伟壮观的混凝土大坝?”说着他登高一步指着几座山头:“你们看,前边是土山,左边是土山,右边还是土山,多好的条件呀!我看就修一座土坝,用土建大坝。修土坝的好处是有利于发动群众,打人民战争,架子车和铁锨、镢头就可以解决大问题!”

李瑞山的分析和决断使大家感到惊异而心悦诚服。他行行都懂而且思考问题总是那么脚踏实地和全面客观,随行人员在此领略了一位高级领导干部的人格魅力。

不久,刘锦儒被任命为副总指挥派往冯家山开展筹建工作。相继,原宝鸡行署副专员刘庸任指挥部党委书记、总指挥,宝鸡军分区副司令员陈杰远任副书记兼政委,指挥部领导班子和工程设计人员陆续云集冯家山,受益县宝鸡、凤翔、岐山、扶风组成7个民兵团,分别承担水库枢纽和灌区建设工程施工任务,千千万万民众被动员起来投入波澜壮阔的人民战争。冯家山水库建设工程终于拉开历史性的大幕。

1970年6月,导流洞点响了开山的隆隆炮声;7月,坝区开始削坡清基;10 月,总干渠“万米隧洞”在虢镇原上向大地宣战,灌区北干渠孔头沟库渠结合工程吹响了进军号。1971 年1 月,水库大坝开始填筑;同时,溢洪道工程响起开向大山的风钻;3 月,规模宏大的库区移民搬迁工作全面展开。

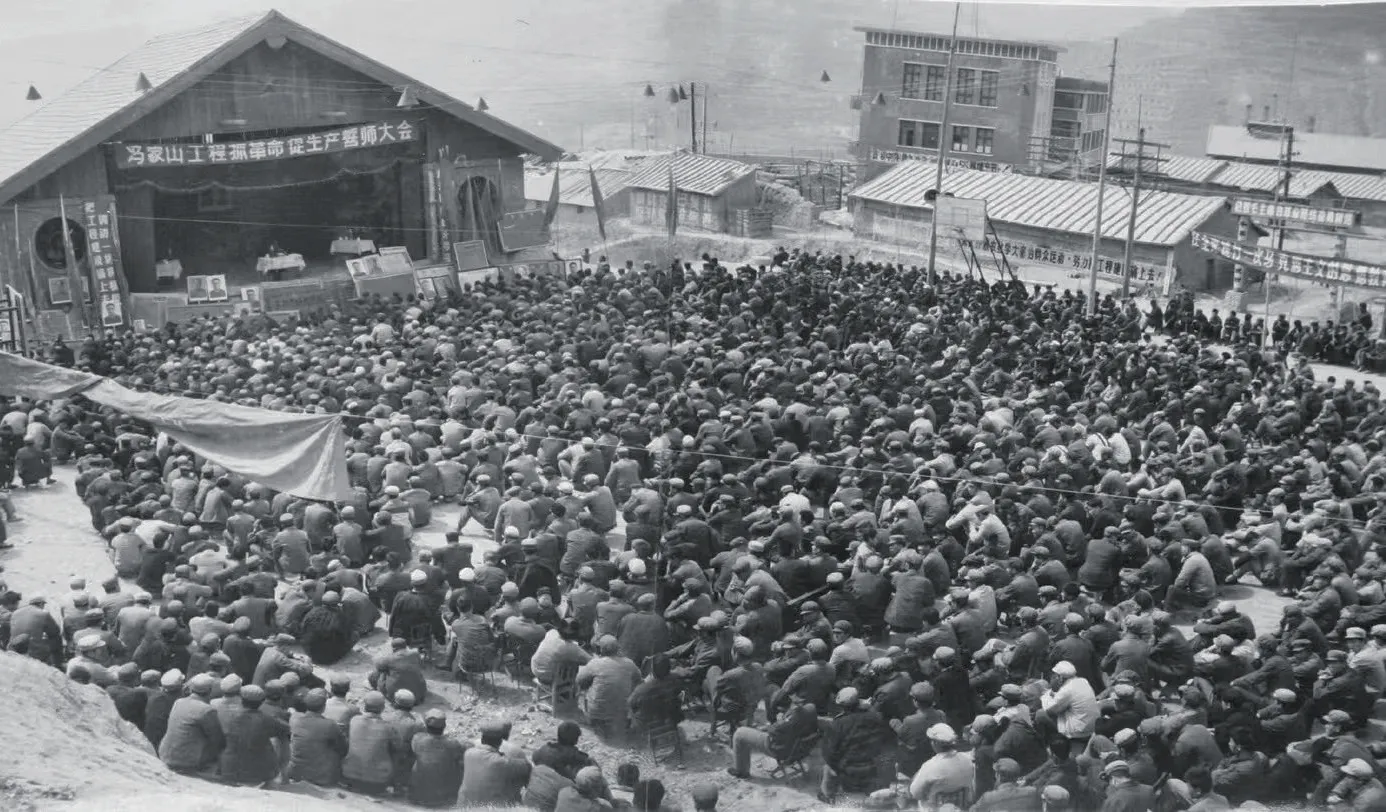

同时,指挥部在枢纽工地召开两万人参加的“向53米拦洪高程进军誓师动员大会”,工程大会战开始!

……

这是一个八方动员、全民参战,不分前方后方的宏大战场。

人民战争的誓师动员大会 ▲

穷则思变,创造美好生活的愿望焕发了全体人民艰苦奋斗的蓬勃激情。陕西省水电设计院、陕西省水电工程局、铁一局五处、冶金部第九冶金建设公司、陕西重型机器厂、宝鸡桥梁厂、宝鸡石油机械厂、宝鸡供电局等20多个单位派员和承担有关工程任务,鼎力协作;中国人民解放军驻宝部队以及市属物资、运输、交通、电力、邮电、商业、粮食、文化、教育、卫生等部门大力支持工程技术,主要受益县的广大农民群众、干部、工程技术人员四方云集,踊跃上阵,出现了父子、兄妹争相报名,老两口、小两口齐上工地的动人情景。从枢纽工程到灌区工程100 多公里的漫长战线上,从千河两岸到漆水河畔,从乔山脚下到渭水之滨,十万之众日夜奋战在水利工地。先辈们居山沟、搭工棚、住窑洞、抗严寒、战酷暑,团结奋战,人人争当先进模范,谱写了一曲惊天地泣鬼神的英雄战歌。

1970 年12 月12 日,导流洞成功实现截流通水,指挥部在千河岸“东方红广场”隆重举行祝捷大会,身材魁梧的副总指挥刘锦儒站在舞台上挥动手臂,激情澎湃,声音高亢,大喇叭将他的讲话传遍千河两岸,在沸腾的群山间久久回荡:

“同志们,我们正在做前人从来没有做过的极其光荣伟大的事业!

我们的目的一定要达到!

我们的目的一定能够达到!!

胜利一定是属于我们的!!!”

三

正值政治运动如火如荼和人民生活最困难的时期,各级领导干部顶着重重压力,带领群众做出了艰苦卓绝的奋斗。崇高理想在人民群众身上爆发出空前的创业激情,挂在山腰的标语牌“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,正是这一时期中国人民精神面貌的真实写照。

第一个上山的刘锦儒,原任宝鸡地委委员、农工部部长。1969年6月组织部门派他上冯家山时,他还在凤翔学习班学习过,他的命运因冯家山工程开工重见阳光,并给更多的患难同志踏出了一条走向光明的道路,于是大批刘锦儒式的人物从地区、县区的学习班背起铺盖进入冯家山庞大的指挥系统,被冠以副总指挥、团长、副团长以及不同科室组长之类的头衔。

1973 年5 月,水利部在延安召开水土保持工作会议,省委书记李瑞山告诉水利厅厅长胡棣,会议结束后一定想办法把钱正英部长请到宝鸡来,因为冯家山工程还有1100万元的资金缺口。

胡棣军人出身。打日寇六处负伤,多次立功,日本鬼子称他是“黑老虎”。1969 年任陕西省水利厅厅长后,尽管官场沉浮,屡遭迫害打击,但丝毫没有改变他刚直不阿、忠于职守、求真务实的品德和作风。李瑞山非常赏识他的敢说、敢为、敢当的秉性。共同的志趣,胡棣成为李瑞山实现水利宏愿的得力干将。他多次在全省水利工作会议上讲:“谁只要干事,我胡棣就支持谁。你大干,我就大支持;你小干,我就小支持;你不干那咱们就没有缘分。我胡棣不是慈善家,省水利厅也不是慈善协会。我不图升官发财,就图走到哪里为群众干几件实事出来!”

胡棣果真请动了钱部长。可是,在宝鸡招待所,钱部长听了宝鸡地委杨建鼎、董宜斋和韩栋民三位书记的汇报,并没有答应给钱的事,因为爱修水利的省委书记李瑞山从她那里要去的钱太多了。陕西人民永远不会忘记,李瑞山在陕西13 年,共兴建水库1000 多座,其中大中型水库67 座,增加蓄水能力达20 亿立方米,同时通过中央和省上共筹集水利资金13亿元,占新中国成立后至1995年全省水利总投资的一半,其中95%以上是中央的资金。事情陷入僵局,宝鸡人真不知道该怎么办了。钱部长在开工初期到冯家山视察,竟然没有记者跟随照相,在机关灶吃饭也只要了红萝卜丝等几个素菜,烤了几片馒头。面对这样一位务实的高级领导,谁还敢提出送一点宝鸡特产去联系感情呢? 胡厅长看宝鸡人为难了,赶过来安慰几位书记:“钱部长真有难处,我们慢慢来,但请你们相信,我胡棣是和你们、和冯家山工程连在一起的。”同时他告诫宝鸡领导不要陪同,不要宴请,不要送礼,免得他和部长烦。钱正英和胡棣什么时候离开宝鸡的,几位书记一点音讯都不知道。事情发展到这步田地,按一般逻辑一切都没有指望了。可是出乎宝鸡人的预料,后来,在陕西省委的关怀和胡棣周旋下,钱却一分不少地划给工程,补齐了冯家山工程建设的大缺口,冯家山水库写下了工程浩大、清白纯正的一页历史。

冯家山的领导干部和民兵一样住工棚、睡窑洞,一样啃“枣木方”吃“钢丝面”,没有特殊待遇,得到的无非是心力交瘁患下的“高级”疾病。那时干部参加劳动是一项制度,执行制度是从来不打折扣的,根本没有象征性地撂锨土掀一阵车在记者照相摄影后立即撤退的事情。穿劳动服、戴安全帽、蹬长筒泥靴,经常是一身泥一身汗。哪里有危险就会首先出现在哪里,因而伤亡几率并不比群众低。

布满野山的窑洞,依然散发着先辈征服自然造福后代的伟大胸襟和坚强意志 ▲

政委陈杰远于1945 年在山东参加解放军,亲历过莱芜、孟良崮、淮海等多次战役,赴西藏平过叛,身体里还残存着当年的弹片。本来就患有糖尿病和高血压,在工地仍像指挥打仗一样:“限期拿不下什么什么,我拿你是问!”他非常爱护民兵,屡屡告诫兵团领导:“谁要是把我的民工挣出毛病,我饶不了他!”超负荷的工作使他积劳成疾,终年仅64岁。

总工程师郑宏文属于旧知识分子,从凤翔学习班上山时已近六旬,他患有慢性胃病,时常在腹部勒一条腰带以减轻疼痛。那时批判“专家治水”,他作为技术负责人承受了巨大的困难和压力,工程上发生一点差错都会使他身败名裂。他任劳任怨,不管严冬酷暑,不论风霜雨雪,不顾山路崎岖,说不定半夜三更什么时候衣服一穿就到施工现场去查看。

宝鸡一兵团“改造干部”左达因属于“半解放”,党籍官职一概没有恢复,属于“没官的官”。总指挥刘庸让他去传达中央文件,他说:“我没有党籍,也没有职务啊!”刘总说:“叫你去你就去,你是个不是团长的团长。”像这样的老干部,他们凭着长期从事革命工作的群众基础和经验,凭着与群众的血肉联系以及不怕苦不怕死的实干精神,在民工中有着一呼百应的威信。

古河道防渗工程被称为“人埋了没死”的高危项目。扶风一兵团领导李世仁亲自下到深达20多米的浇筑条井做水泥振捣示范,民兵称他是“人民的好干部”。李世仁说:“谁叫咱是领导呢!”领导的责任就是领和导,‘领’——就是要走在前头,‘导’——就是要做出样子,不下到一线怎么领和导?”这是对“领导”最通俗又十分到位的注解。

这些领导干部在冯家山干出了一番惊天动地的大事业,至今他们一提起当年带领群众战天斗地的壮烈情景,就像咀嚼一道滋味深长的好菜一样。有的说他感谢灾难给予他千载难逢的机会,在许多人无事生非争权夺利的时候,他却在脚踏实地干着一件十分有意义的事情;有的说他死后愿把骨灰撒在冯家山水库,让骨灰随水流遍渭北原野,继续为人民肥田沃土。

四

冯家山水库建设工地实行军事建制。在宝鸡地区领导下,首脑机关叫冯家山工程指挥部,以下将主要受益县参加建设的宝鸡、岐山、扶风县民兵分别编成民兵一团和民兵二团,一团在枢纽,二团在灌区;凤翔县编一个民兵团和一个指挥所,主要在灌区承担隧洞和渠道修建任务。民兵团下设营、连、排,排以下分班、组参加劳动。参建人员除国家专业工程建设队伍外,一律叫“民兵”,混称“水利战士”。这种军事化编制对建设如此庞大的工程无疑起到了至关重要的作用,从各个生产队调集起来的农民被整理得有组织有纪律而且非常能战斗,一首《三大纪律八项注意》日夜高歌振奋人心,司号员在晨曦中挺立岩头吹响铜号,红丝带迎风飘扬,好一副革命战争年代的飒爽英姿。

我们的父亲和母亲开进冯家山时这里还是一片荒凉,能听见豺狼的嚎叫和猫头鹰的夜啼。他们住土窑洞和油毡棚,睡的是麦草地铺。水库大坝两岸的山头上,保留着1958年挖的600多孔窑洞,复工后继续挖,共计1400多孔窑洞分散在山峁沟壑间,最集中的一座山上形成十三层排列整齐的阵容,晚上灯光一亮,竟如都市高层楼房一般壮丽。这一景观,现在被作为冯家山水库景区的珍贵遗迹完好保存,成为当年兵团战士回忆往事的感情寄托和后人参观留念最具经典意义的背景。窑洞很狭小也很潮湿,旧窑里闻得见野兽的粪便和腐草的气味,铺草边居然生出绿茵茵的麦菁,许多民工在这里作践下风湿症、关节炎、腰腿疼等后发病痛。一次连阴雨造成塌方,致扶风兵团3人魂归故里。村里村外稍平坦的地方都搭建了油毡棚,夏天蚊蝇成群热气蒸腾,冬天则寒风侵凌与露天无别,民工如何夜夜饱尝当“团长”的滋味便可想而知。

我们的父母躺在地铺上做他们的梦,做得最多的梦是有朝一日饱餐一顿香喷喷的白面馍和纯麦面擀的面条。那时的主粮是高粱和玉米, 国家给民工一个工日补助半斤粮和四角钱伙食费。生产队隔一些日子派人收集各家干粮送来工地作为补充,因而有“冯家山大坝是民兵用干粮堆起来的”说法。一个小伙子上工地带了2斤干粮到下班吃个精光,足见其体力消耗是多么巨大。粗粮的吃法颇具时代特征,高粱面常被蒸成发糕 (俗名粑粑),玉米面则被压成饸饹。发糕一般切成菱形或方块供民工食用,因而有了“枣木方”或“又红又砖(专)”的称谓,玉米面饸饹因其坚硬则被称为“钢丝面”。每月只有三四两食油定量,蔬菜就是白萝卜、白菜之类,基本上是用水煮的,辣椒面常用面汤泼,荤腥不常见,干吊苦涩的粗粮吃得民工大伤胃口,一旦便秘便饱受折磨,常常挣得眼睛凸暴、泪水盈眶、龇牙咧嘴,于是就有“远看在笑,近看在哭”的形象描述……

填筑大坝的土料来自老爷岭、灵化和山背后三个土场,通过7条崎岖陡险的盘山道人力拉运。全为人力运输。架子车经过改装,车箱又高又长。左边下实车右边上空车,真是车水马龙。拉空车上山一个个弯腰撅股,张大嘴气喘吁吁土汗满脸。满载的架子车一辆跟着一辆向坝面飞奔,小伙子车辕一仰,两腿悬空大跨步,戏称“吊猴”,两脚嗖嗖点地,双腿在下“挽花子”,逢转弯脚一点地忽地拐走。女孩子来了例假,经血从裤口流出全然不知。几乎每天都有翻车伤人的事故发生。一个叫沈云侠的姑娘,正被车子催着在坡上奔跑,却有一块石头从崖上飞下,不偏不倚砸在腿上。一汉子的车轴颠断,人车俱损,车轮子在山坡上滚动着跳跃着飞进了千河。一姑娘没驾住车子,车子催着她冲向路边坑里的一块卧石,花朵般的姑娘,胸口抵在巨石上而脊背扛着满载的土车,生命无法承受这种压迫便砰然化作一朵鲜红的玫瑰留芳人间……

土车上坝后要凭借惯性全力冲到目的地,一旦跌入碌碡轧的沟槽或被橡皮泥陷住,就得出死力往前拽,脖筋暴起眼瞪如牛而头颅几乎挨着坝面,只看得见屁股看不见头,人们自谑称那叫“鼻子犁地”。山道上尘土飞扬,狂风时起,从工地上下来,无论男女都土贼似的,唯见两只眼睛扑闪扑闪。

打掘进的小伙子随时都在准备着牺牲。巨石和流沙料不定会在什么时候突然坍塌,风钻手在隆隆的轰鸣中仿佛感到整个山体的颤动。炮声响过,排哑炮就成了揪人心弦的事情,可是每次都有人争先恐后冲进去。一次次塌方并没有吓倒英雄汉,他们在洞口站好队伍,连长领一句,大家齐声朗诵:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利!”于是人人勇气倍增,千难万险都不在话下。

当时歌谣称“灵化的葱,冯家山的风,北湾的姑娘爱民工”,说各连民兵都与驻地生产队建立了友好关系,民兵经常到村里学雷锋做好事,受到群众爱戴,山村姑娘爱上帅气潇洒的山外小子,父母托人说合,工程结束后喜结良缘的还真不少。灵化产葱,每年年底放假,民兵长途拉练回家,一人背一捆葱,大道上像过队伍一般浩浩荡荡。冯家山两山夹沟的溜道风、山上扑来的下山风,刮得山呼草啸,秋天把满坡高粱叶子能剥光,三九隆冬像刮刀子,又总在半夜子时呼呼上劲,凛冽的寒气从柴门钻进窑洞,洞如冰窟,上后夜的民兵起床上班真是愁煞人啊! 许多女孩子的脚给冻得青一块紫一块,不敢着地,疼痛难忍。双手红肿皴裂,稍有震捣便殷殷出血,手上贴满了白胶布。一个后夜上完,太阳出来了,才发现人人变成白眉白头,脊背结一层白花花霜斑,女孩子的头巾冻成硬邦邦的一块。

繁重的体力劳动和艰苦的生活条件,要是没有精神和信念的力量,他们是很难支撑下来的。一个40 多岁的壮汉因劳累而神经衰弱,半夜三更做噩梦,大喊有人追他抓他,喊声森煞令人悚然。一个上后夜的女子上坡时失足滚下沟去,伙伴们追下去时她已酣然入睡,被唤醒后她说:“睡这儿挺舒服的,让我再睡一会儿。”

冯家山的暴雨说到就到。乌云就藏在山头那边,一露出它的狰狞便大雨滂沱,工地上的民兵躲没处躲,跑来不及跑。一女子干脆蹲在地上喊:“我不跑了,让暴雨把我下死去!”同住一个窑洞的七八个女子淋过一场暴雨,回到低矮潮湿的窑洞后同时患上一种怪病,又是啼哭又是说疯话,一个劲往荒坡上的乱人坟跑。有人咨询医生,医生把这种奇异现象解释为心因性感应(反应) 症,也叫情绪感应,即因劳累和环境、休息不好等因素导致的集体疫病。

五

可是,别以为修建冯家山水库那么艰苦人们就活得痛不欲生,别以为报酬低廉没有奖金和各种名目的补贴,他们就失去动力消极怠工。相反,他们生活得非常自信和乐观,他们的觉悟是那么高洁和挺拔,精神是那么饱满而充满激情。

一位哲人说过:一个没有激情的民族是没有希望的民族。五千年文明史告诉我们,中华民族从来不缺乏激情,中华民族就是靠这种激情持续迸发的力量,捍卫了古代文明并创造了辉煌的现代文明。激情不灭,就会在异常艰苦的环境中保持积极的乐观主义精神,就会在失败中始终坚守崇高的理想,就会在危险的时刻毫不畏惧、视死如归,就会在非常残酷的条件下自力更生创造奇迹,就会继承先辈遗志并在前人的成功之上一再创造更加绚烂的辉煌。白灰刷写在山崖上的巨幅标语“愚公移山,改造中国”,所表达的丰富内涵代表了那个时代中国人民内心世界的重要层面,我们的先辈就是在这个神话人物坚韧不拔的精神鼓舞下,浑身焕发改天换地的战斗豪情。

工地上到处是自发成立的“铁姑娘战斗队”“青年突击队”之类的组织,迎风飘扬的红色队旗展示了队员饱满的激情和昂扬斗志。小伙子把穿着印有“青春献给祖国”“青春献给冯家山”等红字,或者印着千河铁索桥雄姿的汗衫引以为豪。上班排着队伍唱着歌,下班排着队伍唱着歌。三天一写决心书,五天一写挑战书。各兵团连排天天评比,一面流动红旗你夺过来他夺过去。任务日日超额完成,班余又自愿支援兄弟兵团而不留姓名。可以一连上几个班不睡觉,晕倒了被人抬走,醒过来又往工地上扑。紧急时刻会听见“共产党员共青团员跟我上”的呐喊,这不是电影上的镜头,这是冯家山水库建设中曾经发生过的真实故事。工地是一座大熔炉,在生产队管不下的刺儿头,在这里会锻炼成积极分子并入团提干。那时青年人追求进步的欲望那么强烈,而进步没有任何捷径可走,都是在一线流血流汗拼出来的。指挥部和兵团每年都要表彰一批先进模范人物,工地上把这些积极分子叫“山星”;各兵团几度举行火线入党和入团宣誓大会,这些先进分子的证章炫示着血汗浸染的风采。千阳县没有得到水库工程多少利益,受到的只是水库截流后大片良田和村庄被淹的巨大损失,那时讲全国一盘棋,1 个公社(黄里)、15 个机关单位、91 个生产队、1600户人家和近万人的西府大搬迁,在这里演出了一场“龙江精神”的历史大剧。

岐山有一支“多奇志女子打夯队”。队长赵占占,是一个什么事都闯在前头的“红色女性”的典型形象,一上工地就立下“73米完不成,誓不结婚”的誓言,她带头成立打夯队,创造了许多惊人的纪录。1971年4月16日,打夯队为了如期完成大坝53 米拦洪高程,向全体妇女战士发出“挑战书”,这里摘录其中部分内容,感受一下她们的志气:立足冯家山,胸怀革命大目标。发扬“一不怕苦,二不怕死”的彻底革命精神,每个战士真正做到:心往大坝上想,劲往五十三米使,汗往拦洪坝上流,计往度汛上献,有一份热,发一份光。革命加拼命,拼命干革命,横下一条心,豁出一条命,为了拿下“五十三”,宁愿肉掉筋骨断!做到:班班出满勤,日日超定额,处处无闲人,事事高工效;抢晴天,战阴天,下雨修路练兵不等闲,千方百计闯过拦洪关。

这些充满战斗激情和时代特质的文字,绝对不是空洞的政治口号和哗众取宠的文字游戏,穿越时间隧道,我们看见一个女子群体和她们的战友为理想而战的拼搏精神,那些铿锵有力的钢铁誓言,最终都化作成倍的血汗筑进了拦河大坝,大坝便有了奋斗者的血性和更加深厚的文化内涵。40 多年后我费尽周折召集了她们中的几位,当年的青葱女子早已白发苍苍,老人们在庭院当着儿孙演示起当年的打夯,我泪眼朦胧,仿佛回到那激情燃烧的岁月,眼前人山人海、车流滚滚,耳边机声隆隆,震撼心灵的夯歌依然在天地间回荡:

学习林县铁姑娘——嗨哟!

愚公移山志如钢——嗨哟!

铁手牵动千斤夯——嗨哟!

誓叫山河换新装——嗨哟!

在冯家山水库建设工地,任何一种荣誉的获得都不是轻而易举的。正像一位哲人所说:“奇迹决不是突然降临的,荣誉的桂冠都是用荆棘编织的。”

这是一个需要英雄也缔造了无数英雄的时代。

洋溢在“多奇志女子打夯队”姑娘脸上的笑容,穿过时空凝结为中国精神的伟大永恒 ▲

扶风兵团有个冯来娃,在大坝削坡中,山腰有一窝黄蜂扑着蜇人影响施工,他就腰系安全绳攀上悬崖捅掉黄蜂窝,结果被黄蜂蜇得身上红肿。他的力气总是用不完,不像血肉之躯。他加班加点是家常便饭,晚上在别的兵团做义务劳动,白天上自己的班;有时一连上四个班,中间只在工地啃些干馍。水库防渗工程紧张,他白班接着晚班,两个多月加了21个班。人说共产党员是特殊材料铸成的,当时冯来娃还不是共产党员,可是他也是特殊材料铸成的,群众称他为“冯铁人”。他于1971 年7 月加入中国共产党,成为第一批“火线入党”的党员。

宝鸡蟠龙连的何桂芳,看到男同志攀悬崖放炮她也想去,领导说那太危险,女同志不行。她说毛主席都说男同志能办到的事情女同志也能办到。领导拗不过,就同意了她。她当了女炮手,攀悬崖抡锤掌钎打炮眼还要撬悬石,装药点火排哑炮,其勇敢、利落赛过小伙子。一天大雨后河水暴涨,挡住女民兵上班的路,何桂芳就蹚水把伙伴们一个个背过去。活脱脱一个“女汉子”,在冯家山独树一帜。宝鸡县有个铁匠何升,夜以继日地锻钢钎,修车子,群众称他是“铁打的骨头闲不住的人”。他的誓言“大战冯家山,死了也心甘,千水不上原,誓不下火线”,50岁的农民,绝对没有沽名钓誉或图谋升官发财的动机。家里失火,两个孩子被烧死,如此剧痛,可是第三天,工地又响起他叮当叮当的铁锤声。

1963 年,毛主席向全国人民发出“向雷锋同志学习”的号召时,风华正茂的张虎祥就开始学雷锋。他把最为辉煌的青春年华挥洒在水利建设工地上,冯家山水库枢纽工程完工后又依次转到孔头沟水库、北干渠、南干渠,每走一地义务照顾一位五保户。他做的好事三天三夜说不完,得到的荣誉证书摞起来比自己的个头还高。最典型的例子,因他在冯家山的特殊贡献指挥部给了他招工指标,可是他把指标让给别人。水利修完后回家办起乡敬老院,又创造了许多动人的佳话。进入21世纪他获得了县委、县政府“学雷锋标兵”的称号,与40多年前的称号意义完全一样,而这时社会已经发生了翻天覆地的变化,他已经是60多岁的老头了。

冯家山的英雄模范数不胜数。他们是新中国社会主义建设事业的典型代表,是毛泽东思想培养起来的一代楷模,是张思德、白求恩和“愚公”精神养育出的伟大人民,也堪称继承中华民族优秀传统的典范。他们毫不利己、专门利人的精神,他们艰苦奋斗、无私奉献、勇于牺牲、顾全大局、互助友爱,以及不为名、不为利的品德,是冯家山水库建设者留给后代永不磨灭的精神财富,是我们振兴中华、实现中国梦的无价之宝。

六

“要奋斗就会有牺牲”的革命英雄主义精神,在冯家山水库工地得到了淋漓尽致的展现。140多人献出他们宝贵的生命,无数指战员失去健康的身体。

不应忘记那些在水利工地落下残疾的人,他们把花朵般的青春年华和健康同时交付于水利事业,而后强忍病痛与种种难以言说的痛苦顽强地生存下去。他们没有为自己当初的选择感到后悔。他们没有依赖国家照顾,他们做缝纫搞刺绣或在街道卖吃食修鞋子,他们识大体、顾大局和顽强的自救精神令苍天大地肃然起敬!

副总指挥刘锦儒,几次大难不死,但长年累月的野外超负荷工作使他付出沉重代价。1972年10月,73米大坝竣工,整个冯家山沉浸在狂欢之中,然而,他却倒下了,昏迷三天三夜,最后托着鼓大的肚子(肝腹水)被送进医院,躺在床上等待死神的召唤……参加工作几十年,在冯家山4年的分量如此之重,几乎挑起了他整个人生。生命出乎意料地延续下来,可是他还没有一个名正言顺的身份。1978 年党的十一届三中全会召开前后,他还在苦苦地为冯家山患难与共的同类恢复党籍或落实其他政策待遇四处奔波。这是一个真正的共产党人,始终对党忠贞不渝,忘我工作,不惜以身殉职的共产党的忠实信徒。

如今的冯家山水库,连同工程建设指挥部旧址、展览馆、纪念碑、广场观景台等,已经成为党性教育、爱国主义教育、廉政教育等为一体的综合性教育基地 ▲

岐山有个女子叫徐生翠,她在冯家山摔坏脊椎时正值18 岁花季。我费尽周折找到她家时看到的只有一张她姑娘时的照片,很美的双眼和脸庞。她上工地前已经与一位很有前途的国家干部确定了婚姻关系,这一灾难使她永远失去做了好久的玫瑰色梦。脊椎创伤发炎,她无法走路,先是年过六旬的老父一年四季用架子车拉着她跑医院,一直跑到她33岁时才找了一位丈夫。于是丈夫接替岳丈用自行车推着她继续跑,县上、市上、省城,徐生翠受伤后有限的生命几乎2/3 的时间是在医院度过的。现代丰富多彩的生活和精神愉悦与她无缘,她熟悉的只是医院苏打水的气味和满桌子的中西药品。丈夫从她身上学会了配药打针,差不多成了半个医生。在病情暂缓的间隙,她艰难地生养了两个孩子,还养了鸡、喂了猪,想和丈夫、孩子们和和美美地享受一下天伦之乐,谁知她只勉强活到1994年,年仅43岁。

司号员贾福伤了一条腿,兵团领导看望他,他说:“千千万万的人为子孙后代造福吃苦受累,我受这点伤怕啥,就是我贾福死了,也没啥可惜的。”隔天快要痊愈的创伤突发病变,血液凝滞,针打不进,就有生命危险。

最惨重的事故发生在1972 年3 月28 日凌晨。总干渠首段铧角1号隧洞进口高边坡严重滑塌,几乎半边山一刹那间将正在施工的凤翔县王堡村16 名民工吞没。16 名,大都是20 岁左右幻想爱情的小青年,就把一腔热血融进黄土高原……找到遗骸时,他们已经面目全非,似乎想象得出他们拉着车、扛着镐、提着桶的劳动形象,像铸在纪念碑上的一组浮雕,只是形容像被风雨剥蚀了似的斑驳陆离……

然而凤翔县人民掩埋了亲人的遗体,重新组织队伍又开赴水库工地。

历史永远不会忘记这个惨痛的日子:1974 年 11 月 25 日。这年3月21日下午3时,冯家山水库在热烈的气氛中关上大闸开始蓄水;8 月9 日,抽水试渠灌溉。这本是一件大喜事,可是11 月25 日,有消息传到指挥部:位于凤翔县境内的总干渠瓦子东沟渠底沉陷,情况紧急!接到险情,指挥部党委副书记、代总指挥党仲昆即同前来为石头河水库联系业务的陕西省水电工程局工程师孙九经,由司机马永和驱车赶往现场。途中因公路填方涵管底部被水淘空,他们三人便下车查看,据说党仲昆一边试着前行一边还给后边的群众做手势“莫过来莫过来”,他却义无反顾地踏勘过去。这时被水淘空的公路土桥突然塌陷,他和孙九经、马永和转眼间被奔腾的泥水吞没……

我忽然听到苍天大地间回荡着一个伟大的声音:“成千成万的先烈,为了人民的利益,在我们的前头英勇地牺牲了,让我们高举起他们的旗帜,踏着他们的血迹前进吧!”

先辈的不朽功勋和无数先烈的英名筑进了冯家山水库纪念碑。纪念碑永恒地矗立在千湖岸边,守护着先辈用生命和鲜血凝成的宏伟建筑,传颂着一代英豪抛洒浪漫的动人故事和饱蘸激情抒写的“冯家山精神”!