爱心书屋的爱心人

—— 作家谭谈24年坚持乡村文化扶贫的故事

■ 贺为民

春末夏初时节,湘中大地,绿草如茵,鲜花盛开,遍地姹紫嫣红。为寻访作家爱心书屋和晚晴爱心书屋,我驱车来到湖南涟源市采访,下榻白马湖旁的“湖南省文艺家创作之家”。

这是几座依山傍水的建筑,对面是青少年教育示范基地——全国文艺家爱心碑廊,一批名震天下的文艺家为勉励山乡青少年撰写的题词、赠言,镌刻在一块块花岗岩石碑上,组成了一道亮丽的风景。跨进创作之家,迎面而来的是湖南省文艺家艺术长廊,用文字和图片展示着湖南不同年代的文艺家的事迹。长廊旁边是一片曲径通幽的竹林,竹林对面是碧波荡漾的白马湖。院内坡上几栋错落有致的房屋显露在叶影婆娑的绿荫里,时有鸟儿在林中歌唱,真乃一处潜心创作的好地方。

在这里,我与著名作家谭谈相遇,年过古稀的他,头发虽已花白,但神采奕然。傍晚,我们一行在湖边散步,一轮火红的落日从西头的山峦滑落下去,天边显现岀绚丽的晚霞倒映在湖面上,泛着鱼鳞似的金红色的波澜。我一边欣赏美景一边听谭谈回忆发起建作家爱心书屋的往事,也从他的亲友口中听到谭谈连续24年坚持乡村文化扶贫的故事。

一

那是1997 年春天,时任中国作协副主席、湖南省文联主席的谭谈,与水运宪、蔡测海等作家受命去湖南扶贫攻坚的主战场湘西等地访贫问苦、调研采风。一天早晨,他们在湘西州保靖县的一个高山村寨散步,看到一位青年聚精会神地坐在村里的门廊上看书,一缕阳光正好洒在小伙子的肩头,他看得多么入神!

见此情景,谭谈停下脚步问道:“小伙子,你在看什么书?”那位青年把书递给谭谈,说道:“不知是什么书。”谭谈接过书一看,页面卷了角,已经没有封面了,看内容才知道是湖南省群众艺术馆编辑出版的《文艺生活》。“这么破旧的杂志,你们还在看?”年轻人回答:“我们村就这么一本书,还是村里一个在长沙打工的青年带回来的。”说完,他用渴望的眼神望着谭谈。

作家谭谈近影 ▲

那次调研采访,历时三个月,行程两万里,谭谈一行走访了全省21 个贫困县的108 个特困村。贫困山区文化的缺失,让谭谈的心情有些沉重。他深深地感到:世界上的贫穷,除了一些地方恶劣的自然条件外,最深的根子是愚昧。知识才是乡村腾飞的翅膀。

也就在那一年,组织上决定谭谈兼任娄底地委副书记。为了深入生活、了解下情,他到职就往基层跑,很少在机关里呆,半年多时间几乎走遍了娄底的贫困乡、镇。谭谈越深入基层贴近群众,就越感到压在肩上的乡村文化扶贫的担子沉甸甸的。

1998 年,谭谈又一次来到湘西山区,采访吉首军分区“扶贫司令”彭楚政的先进事迹。彭楚政的家人和扶贫对象都住在偏僻的高山上,那时村里没有通公路,几十公里的山路全靠步行。有一次,谭谈好不容易爬上山顶,感觉又饥又渴,瘫坐在石头上走不动了。同行的县武装部干事从山村供销社买来几个法饼,谭谈啃完又继续前行……终于深入山寨采访,创作了长篇报告文学《大山的倾诉》。

两年里,谭谈三次从长沙往返湘中、湘西,乡村文化匮乏的这一幕,一直在他的脑海中挥之不去。

谭谈出生在湖南省涟源市桥头河镇一个偏僻的村子里,家里很穷,上学时常常为交不起学费犯愁。他只读到初一就辍学了,对山区贫困孩子的处境感同身受。

“我能为他们做点什么呢?”谭谈有了恻隐之心。

最初谭谈想利用自己的那些书籍,选择一个贫困山村,建一个阅览室,定期把自己和同事看完的报纸杂志邮寄到那里,给村里的青少年阅读。最后他决定写一封致文坛师友的信,发起建“作家爱心书屋”,期待大家伸出仁爱之手,为乡村文化扶贫献上一份爱心。

二

1998 年2 月15 日,谭谈满怀激情地写下《谭谈致文坛师友的信》。他在信中说:“我想借助天下朋友温暖的手,汇集广大作家的爱心,在贫困山区建一个作家爱心书屋,给贫困山区的人民,尤其是青少年们,送去一批精神食粮。这不是学校,但又是一所学校无法替代的,富于个性和特色,是千百名文艺家用爱心搭盖的‘学校’!尽管这个爱心书屋,只能放在某一个村镇,但她是一丛火,将会在千山万岭间燃烧……”

“信鸽”在爱的春风里放飞一个星期后,一个个电话打来了,一封封信函寄来了,一摞摞图书邮来了——

时任中国作家协会主席、文学泰斗巴金收到谭谈的信后,很快从上海寄来了为作家爱心书屋的题名,并亲笔签名捐赠了他的巨著《家》《春》《秋》和一套《巴金随想录》以及他和女儿李小林主编的一些书籍。

诗坛泰斗臧克家称赞谭谈这一行动为“善举”,他除了为“作家爱心书柜”题名,还主动捐献了自己的几部诗作。王蒙、刘白羽、张炯、张笑天等著名作家则签名寄来了自己的著作。

掩映在绿荫中的作家爱心书屋 ▲

冰心老人当时虽病重无法亲笔签字,但其女婿陈恕代为打来电话表示:“这完全符合老人的心愿。我们一定挑一些老人的著作,盖上老人的图章,寄给作家爱心书屋。”

周巍峙、贺敬之、张光年、魏巍、李準、管桦、乔羽、叶辛、陈建功、黄亚洲等名家除签名赠书外,还寄来了鼓励乡村青少年的墨宝。

全国各地4000 多位老、中、青作家纷纷伸出援助之手,为作家爱心书屋寄来或送来了他们的题词、赠言和作品……

为了建作家爱心书屋,谭谈仍然采用建毛泽东文学院时的“三借”策略,“向有权者借权,向有名者借名,向有钱者借钱”。他不辞劳苦,四处奔波,多方求助,筹集资金……在不到一年的时间里,一个投资数十万元、建在湖南省涟源市白马镇田心坪村的800 多平方米的作家爱心书屋汇集了4 万多册图书,其中由作家亲笔签赠的文学著作逾万册。

此外,谭谈还牵头在郴州市苏仙区三峡移民新村、长沙市省文联院内分别建起了移民爱心书屋和百友爱心书屋,在湘乡、双峰、新化、新邵的14 所中学设立了拥有图书1000 多册的作家爱心书柜,为莘莘学子和三峡移民送去了丰厚的精神食粮。

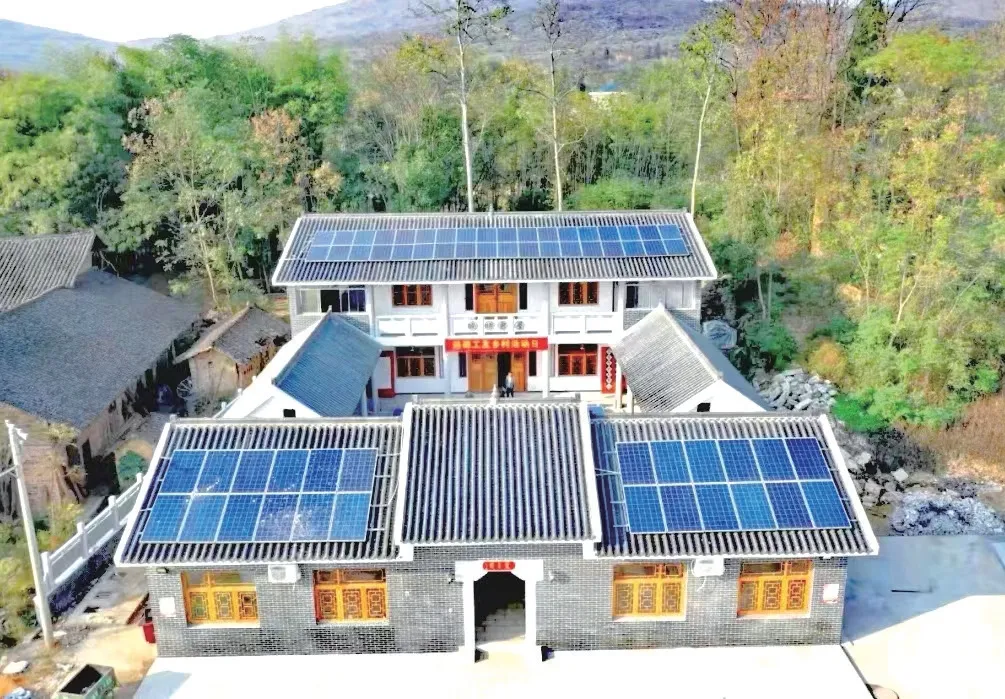

鸟瞰老农文化活动中心。后栋两层楼房为晚晴爱心书屋 ▲

令人欣慰的是继作家爱心书屋之后,2004 年7 月,由铁凝、王蒙、季羡林、张锲等55 位著名作家发起募捐建立“育才图书室”的工程在北京启动,他们倡议在西部等贫困地区中小学校捐建图书室,每一间图书室配置作家签名赠书及其他书籍5000 册以上……从此,各种不同形式的爱心书屋、爱心书柜遍布全国,像一团团火,“在千山万岭间燃烧”。

三

时光的年轮转至2017 年,此时的谭谈虽是年逾古稀之人,但他身体健壮不服老,退休多年从未放弃过乡村文化扶贫。

谭谈一直惦记着自己的家乡曹家村,他曾在散文《故乡的路》中这样描写道:“我家屋前面一座山,叫洪界山;屋后边一道岭,叫花山岭。花山岭是一座石头山,长不出大树,也开不出鲜花,只长了满山遍岭的茅草。我们的老祖宗,为它取一个这样漂亮的名字,或许是寄托一种愿望,或许是宽慰自己的心。”谭谈一想到家乡那些日出而作、日落而息的乡亲,曹家村党支部书记颜买涛对他说过的那些话,就萦绕在他的脑海里:“村里贫困户基本上脱贫了,路也修好了,小日子虽然还过得不错,但文化生活非常缺乏,没有一个像样的文化基础设施。”

多年来,谭谈走过不少城市。当他看到城里这样那样的老干部活动中心时,就会想起那些一辈子面朝黄土背朝天的老农民。他们也应该得到社会的关爱,也应该拥有一个幸福的晚年。20 年来,谭谈时不时萌发着一个念头:在养育自己的故乡——湖南省涟源市桥头河镇曹家村,为儿时的伙伴们建一个老农文化活动中心。只是那时他缺乏经济实力,迟迟不敢动手而已。

2017 年 3 月 5 日,也 是 第 54 个“学雷锋日”。谭谈在长沙街头看到各式各样的学雷锋活动,又想起了令他魂牵梦萦的故乡——湘中山区那个曾经偏僻贫穷的小山村,想起了村支书颜买涛跟他说过的那些话。那里的村民虽然脱贫了,但文化生活依然贫乏。怎样才能为家乡的文化振兴出点力呢?谭谈决定发起并捐款在曹家村建一个老农文化活动中心,为村民特别是为老年人和青少年提供一个学习、活动的场所。

谭谈是个急性子,认准了的事喜欢风风火火地办。回到家里,他一进门就对老伴谢梦兰说:“我想跟你商量点事。”老伴一听,知道他又要考虑乡村文化扶贫的事了,却明知故问:“什么好事呀?”“我想牵头在涟源老家曹家村建一个老农文化活动中心,既为村里的老人提供阅读、休闲、娱乐的场所,也为村里的青少年营造一个励志向上、发愤学习的地方。”“那工程好大呀!要不由村里提供一间房子,再请作家朋友捐点书,建个农家书屋算了。”老伴建议。“我也这样考虑过,但光建一个简单的农家书屋,已经跟不上时代的步伐。为家乡老人建一个综合性的文化活动中心,才是我多年的梦想。”“问题是去哪弄那么多钱呀!”老伴感到有些为难。“这正是我要跟你商量的事。”谭谈试探着征询老伴的意见,“我想把娄底市区东方豪苑的三友会所卖了。”

谭谈说的“三友会所”,是他在娄底挂职时,在市区买的一套近100 平方米的商品房。因为每次回到娄底,总要在那里与自己的文友、工友、战友相聚,他就称那里为“三友会所”。

“反正我们很少去那里住,你自己作主就是。”老伴投了赞同票。“问题是钱还不够啊!”“我还准备把最近出版的两部散文集的稿费全部捐出来,再从家里的存款里拿一部分。”随后,谭谈拨通了儿子、女儿的电话,征求他们对捐建老农文化活动中心的意见,同样获得了他们的热情支持。

家里捐款的事情商量妥了,书屋建到什么地方好呢?如果买地建得花多少钱呀?谭谈想到了曾经建有200 余间房子的谭家祖屋宅基地。那是谭家高祖留下来的,归高祖下面六房子孙所有。老屋虽已破损无人居住,但地基还值钱。当谭谈和另外五房子孙商量时,大家同意让出祖屋宅基地,但有人提出要收钱,要价还不低。谭谈对他们说:“宅基地是祖先留给我们的。在宅基地上建一个新屋,使祖屋新生,既是对祖先的纪念,又能供全村老人阅读、健身、娱乐,使村里的青少年有一个看书学习的地方,是一件一举多得的好事。你们家家户户都可以受益啊!”在谭谈的耐心劝说下,明理的同辈晚辈终于同意无偿让出祖屋宅基地兴建老农文化活动中心。

谭谈则以48 万元的价格卖掉了娄底市区那套商品房,拿出了散文集《相依的山水》和《谭谈文集第13 卷:晚晴居散笔》的稿费8 万元,加上家里的部分积蓄,一共捐出100 多万元现金。

作家谭谈捐资在家乡筹建老农文化活动中心的消息传到曹家村,男女老少奔走相告,乡亲们一个个喜形于色、兴奋不已,村子里顿时热闹起来。

在湖南省有关部门和娄底、涟源市委、市政府的支持下, 经过谭谈两年多时间的努力,一个占地2600 多平方米,集“晚晴书屋”“晚晴广场”“晚晴诗湖”于一体的老农文化活动中心,在花山岭脚下拔地而起。谭谈把赤子之心和毕生所得献给了自己的故乡,终于圆了在他心头涌动了20 年的梦!一生辛劳的乡亲们,终于有了一个学习休闲的好去处。

2019 年12 月19 日,涟源市桥头河镇曹家村,阳光灿烂,云淡风轻。以谭谈为主捐建的老农文化活动中心正式启用。新建的“晚晴书屋”分外醒目,人头攒动,书声琅琅,宾客盈门。“晚晴诗湖”在微风的吹拂下,泛着绿色的涟漪,雕刻有24 位当代诗人诗作的石砌围栏在阳光下熠熠生辉。“晚晴广场”人流如织,锣鼓喧天,载歌载舞,一片欢腾。在老农文化活动中心启动仪式上,谭谈亲手将“晚晴爱心书屋”的一串金钥匙,交到了涟源市图书馆馆长颜玲瑶的手里。也就在这一天,湖南省有关领导和数十名文艺家来到曹家村参加启动仪式,深入乡村采风创作。

远在北京的中国文联主席、中国作协主席铁凝特意给谭谈致信祝贺。她在信中写道:“收到您的信,为您高兴,更被您心怀故土、造福乡里的精神所感动。建一处老农活动中心,为劳作一生、奉献一生的农民老人提供文化健身活动的场所,这是您的多年夙愿,如今夙愿得偿,可喜可贺!正如您信中所说,这个中心,既是属于老人的,也是留给年轻人的,它定会成为您家乡人民精神文化生活的美好园地。”

四

从筹建作家爱心书屋至今,一晃24 年过去了,村民们在作家爱心书屋的周围,早就建起了一座座楼房,为的是方便孩子们去书屋看书学习。那里聚集的村民越来越多,现在已成为一个繁华的小集镇。我在谭速成先生陪同下来到白马镇田心坪村采访时,只见蓝天白云下,一栋栋楼房鳞次栉比,艳丽的阳光映照在门窗上,闪闪发光。干净宽阔的马路,弯弯曲曲地伸向一个个村落。在喇叭声频频的村口,老谭指着一处围墙内的院落对我说:“那就是作家爱心书屋。”

进入院内,看到一座四合院式的两层小楼掩映在苍松翠柏的绿荫中,正门墙上巴金先生题写的“作家爱心书屋”六个大字格外醒目。跨入大门往右走,就到了爱心书屋的阅览室和藏书库。阅览室的门窗对着天井中那棵遮天蔽日的桂花树,给阅读者送来沁人心脾的清香。

涟源市图书馆作家爱心书屋馆负责人谭文忠告诉我,自1999 年元月开馆以来,作家爱心书屋外借图书近47 万册次,总浏览量逾98 万人次。周边几个村凡是经常来借书看的学生,多数考上了大学。仅2015 年考上大学的就有20 多人。他的女儿和儿子从小就泡在作家爱心书屋,从看小人书到看四大名著和各种社科书籍,收获了不少课外知识,也在2015 年双双考上了大学。现在女儿谭尘元在湘潭大学英语系读研究生,儿子张逸之在湖南中医药大学读研究生。晚晴爱心书屋开馆近三年来,他的爱人张立英受聘管理,村里到书屋阅读、借书的老人和青少年络绎不绝。

谭文忠说:“爱心书屋的建立对当地文化生态起到了潜移默化的作用,村里打牌的人少了,看书的人多了,常有老人和父母带着小孩来爱心书屋借书、看书,接受文化知识的熏陶。不少人家还订了报纸杂志,学习、上进成了当地的主流。还有不少青年学成回乡创业,正在为振兴乡村贡献力量。”

作家爱心书屋和晚晴爱心书屋建成后,先后被列为涟源市图书馆的乡村分馆,并安排有专人负责管理。作为中囯作协名誉副主席、湖南省文联原主席的谭谈,对爱心书屋的建设和发展十分关心。他虽然退休多年了,仍然经常来书屋了解运作情况,出面联系解决有关实际问题。作家爱心书屋和晚晴爱心书屋之所以建设发展得这么好,这其中凝聚着谭谈太多的心血!

(图片摄影:贺为民)