基于扎根理论的浅山区空间管控影响因素研究

——以西安市秦岭北麓为例

岳邦瑞 潘卫涛 郝旺奂

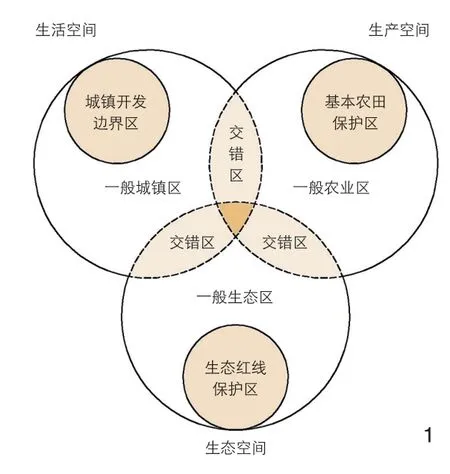

浅山区是体现中国传统择居理念和人居营建的主要空间[1],在中国陆地三大阶梯交接处、阶梯内部主要山脉边缘广泛分布,形成独特的景观区域[2-3]。随着国土空间总体规划进入收尾阶段,国土空间格局中的各类空间功能定位基本清晰(图1),交错区成为重点关注的对象之一,而浅山区作为生态与生产空间、生态与生活空间构成的重要交错区类型,其空间管控是否有效直接影响国土生态保护和生态修复的实施成效。政策层面,国土空间自然保护地、城市蓝绿空间管控体系和方法已经明晰,此类复杂多样的浅山区却未有明确的管控依据;理论层面,围绕浅山区的研究主体在地理学和生态学领域,涉及形成机制、生态特征等描述性研究,服务于国土空间管控的理论研究仍不够充分;实践层面,浅山区长期受制于“条块分割,九龙治水”的体制弊端以及人类干扰,普遍形成多头管理的局面,使得区域生态风险发生概率较大[4-5]。浅山区作为风景园林学的重要研究对象之一,科学识别其空间管控影响因素,是发现该类区域空间管控研究中的学科问题,并通过景观规划参与大尺度国土空间政策对话进而提升学科影响力的关键基础。

1 国土空间格局Territorial spatial patten

空间管控是国土空间治理的核心手段,是进行国土空间宏观调控和微观管理的重要政策工具[6],但是当前空间管控影响因素的研究方法和视角较难以从理论层面发现其本质。既往研究常以城乡规划、土地规划等作为对象,采用专家会议法、案例分析法、文献法、层次分析法、德尔菲法①等方法进行综合评述得出空间管控影响因素[7-13],多为学者的自行总结,对现实管控的系统性和主体复杂性往往解释不足。研究视角多是对环境、土地开发、生产、多利益主体、公共政策、城市发展、规划效能等[14-18]评价展开,常忽略人在管控中的主体性。以浅山区为对象的空间管控影响因素研究,多采用上述方法和视角从土地利用、景观生态规划、风景营造、生态修复等应用层面[19-26]和区域保护与利用、山城关系等[27-31]策略层面总结,缺乏匹配对象特性的管理视角研究。因此,针对浅山区山地平原交错的特征及其管理部门复杂多元的实际问题,需要回归现实语境,将理论悬置,深入管理部门内部获取一手资料。结合质性研究的扎根理论(grounded theory)为空间管控影响因素探究提供了有效途径,能发现该类区域空间管控影响因素之间的深层关系,进而总结浅山区空间管控研究的学科问题与科学问题。

扎根理论是一种以开放的心态从下到上收集数据的归纳研究方法,当面对复杂的社会现象研究时,既有理论无法有效解释,需要直接从现实问题出发进行调研,从访谈的数据和信息中分析并总结出新的理论模型[32]。该方法在没有先验假设和结论的情况下寻找相关问题的核心概念,是定性与定量、归纳与演绎的结合[33]。本研究以西安市秦岭北麓为例,运用扎根理论对其空间管控因素进行探析,以期从技术层面发现解决现实问题的理论和途径,对国土空间管理的成效提供理论借鉴,同时有助于开展风景园林学科在宏观尺度实践和应用方面的基础研究。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

西安市浅山区位于秦岭北麓山地平原过渡带,是典型的浅山类型交错区,区位特征明显。该区域包含城镇、村庄、农田、各类生态公园、风景名胜区等多种空间类型;管控主体横向包括自然资源局、水务局、环境保护局等多个政府部门[34],纵向承接国家至村镇各级政府组织。2011年西安市出台《大秦岭西安段保护利用总体规划(2011—2030)》[35]和《大秦岭西安段生态环境保护规划(2011—2030)》[36],分别对西安市秦岭保护区和浅山区进行区域总体规划。其中浅山区规划范围南界采用25°山体坡脚线,北界按照省道107路北侧1 km线,东西界依行政区边界划定,总面积约533 km2(图2),包括三区两县共70多万人口。伴随着城市空间不断南扩,浅山区保护和利用之间的矛盾不断加剧。

2 西安市浅山区空间范围Spatial range of foothill area in Xi’an

1.2 数据来源

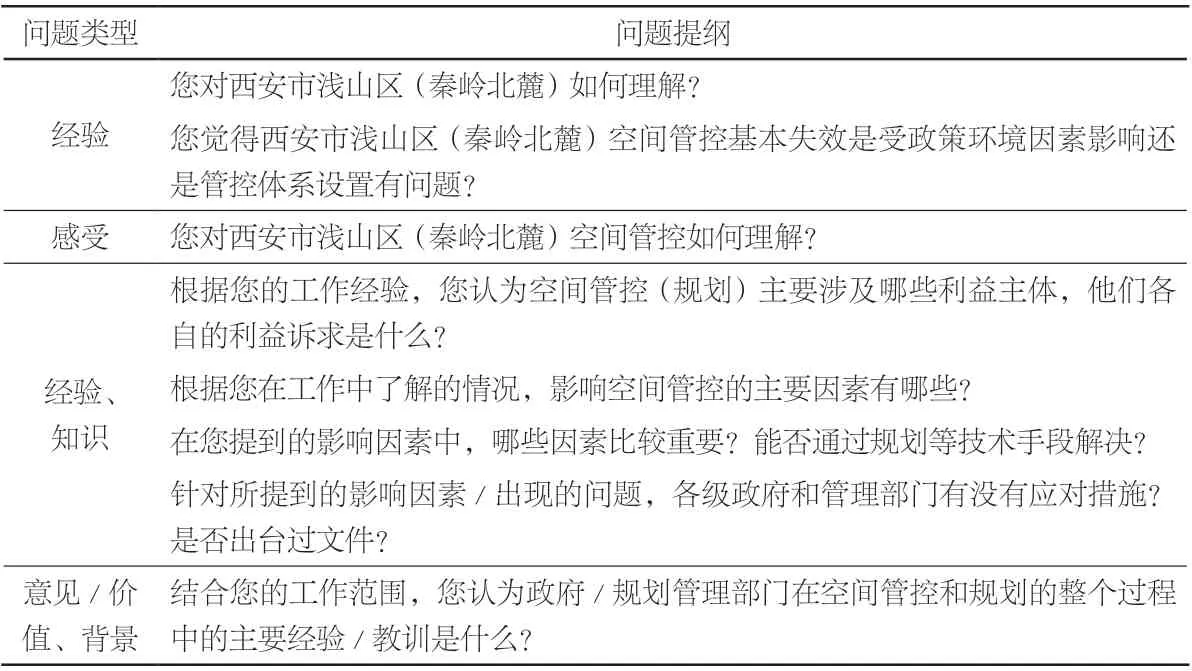

本研究以深度访谈的方式进行数据收集,采用半结构式采访提纲,确保访谈具有一定的开放性,以有效获取样本信息。依据经验、意见/价值、感受、知识、感官、背景等质性问题分类[37],结合管控要素及访谈目标,由浅至深、从开放式问题引申到意见类问题,并经过预访谈多次修改最终确定访谈问题提纲(表1)。以文字记录、录音的方式通过面对面访谈获取一手资料,访谈对象为8名规划管理人员和5名规划技术人员②,访谈时间约35 min/人,录音累计时长458 min,采访周期为8周。访谈过程结合预设问题和2个已经出台的保护和利用规划文件对受访者进行直接提问;如果问题遇到回避,则通过迂回引导至结构性问题答案(是/否);如果直接得到问题结果,则追问空间管控影响的深层问题。最后对本次访谈资料进行转录和整理。

表1 本研究采用的访谈问题提纲Tab. 1 Outline of interview questions used in this research

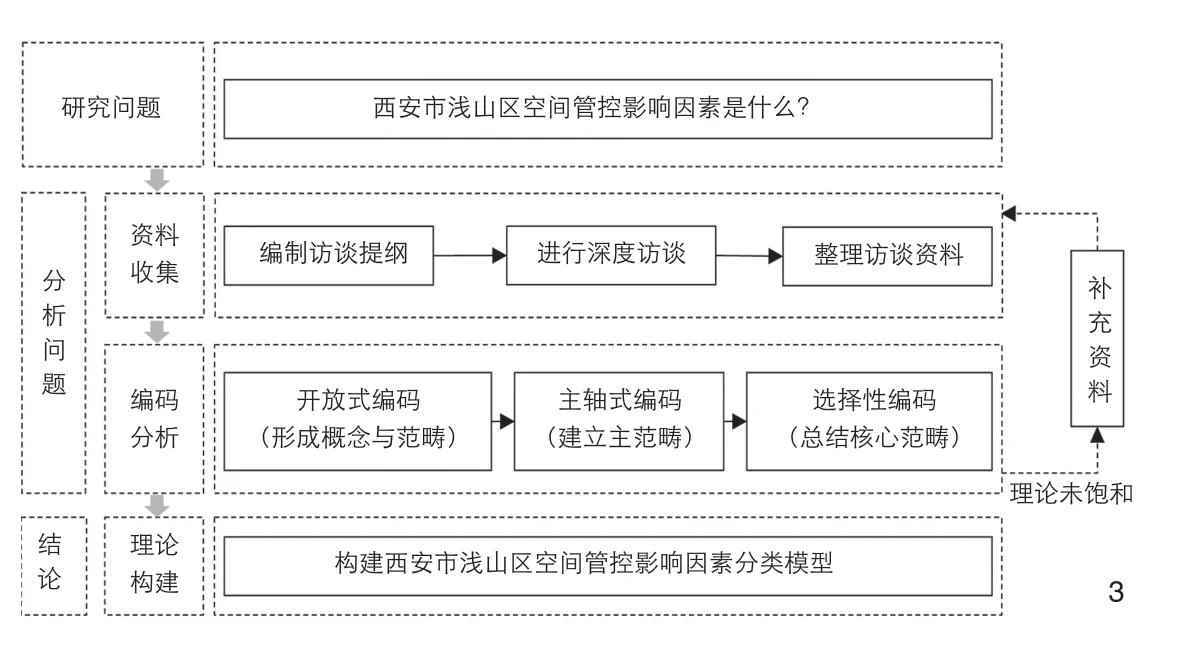

2 研究方法

本研究依据访谈问题提纲,进行理论性抽样统计,前期以关系性抽样、差异性抽样为主,在访谈中结合开放性抽样、区别性抽样[38]。对数据进行开放式编码,以样本强弱关系和差异性进行概念和范畴归类。运用MAXQDA软件进行原始数据的主轴式编码和选择性编码分析,在确定理论饱和之后,构建理论模型(图3)。

3 研究流程Research process

2.1 开放式编码

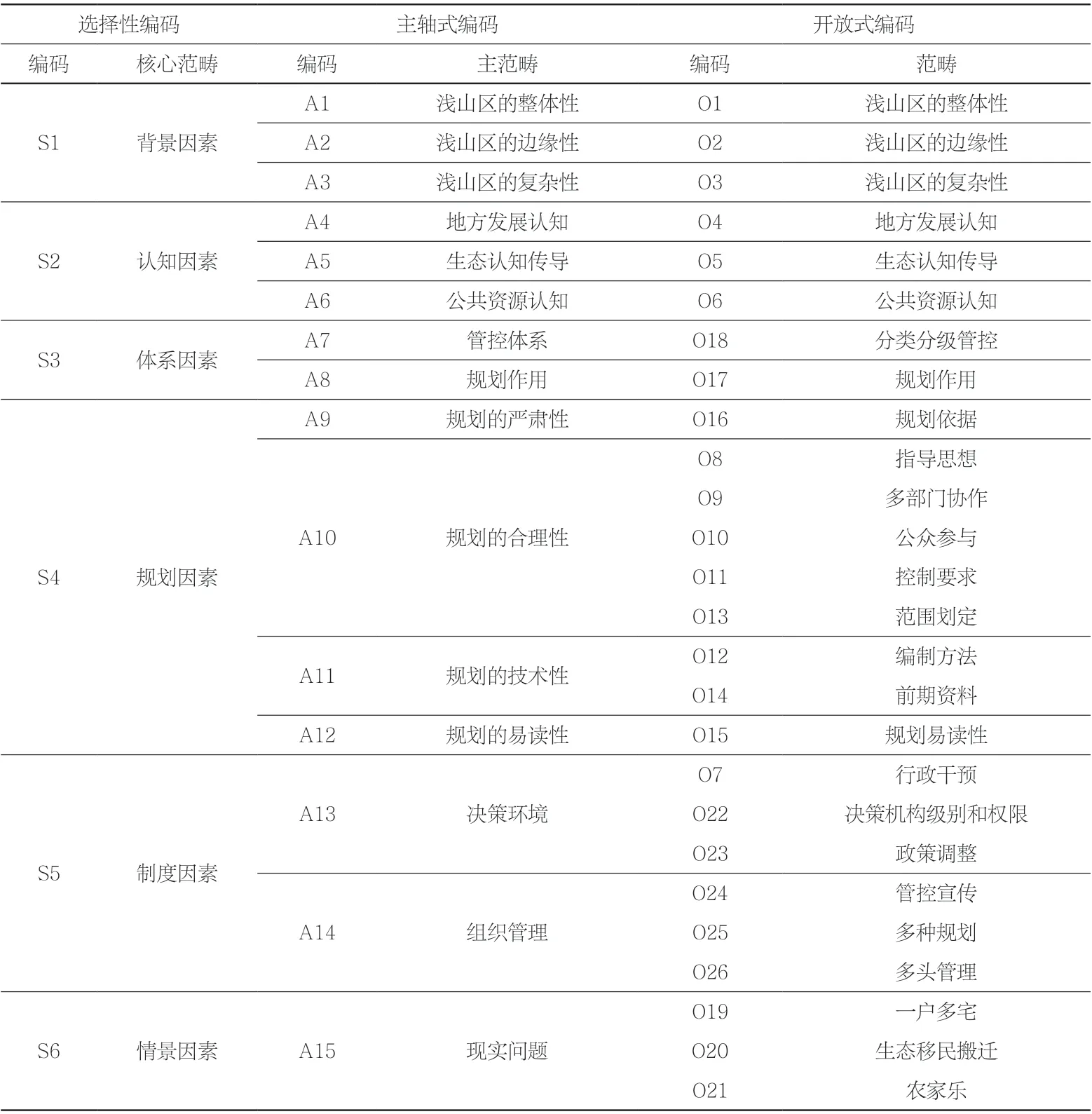

开放式编码(open coding)要求访谈对象尽量保持开放态度,避免个人偏见和主观倾向,目的是确定现象、界定概念、发现范畴。通过整理访谈文本,形成认知、管控体系、规划编制、规划调研、多方利益等标签,依据问题类型分析形成浅山区的整体性等26个范畴,涉及多头行政区管理等53个概念(表2)。

表2 开放式编码Tab. 2 Open coding

2.2 主轴式编码与选择性编码

主轴式编码(axial coding)将看似独立的范畴进行重新排列组合,以展示资料中各部分的有机关联[39]。该编码方式按照环境因素、管控目标、管控对象、管控工具、管控主体、现实导向等管控要素进行组合,通过类型关系、因果关系、结构关系等分析方法最终建立出浅山区的整体性、浅山区的边缘性、浅山区的复杂性、地方发展认知、生态认知传导、公共资源认知等15个主范畴。

选择性编码(selective coding)通过比较相关主范畴,分析总结核心范畴,进而形成理论框架[39]。该编码方式是通过对主轴式编码与预先设置的半结构性问题提纲(表1)进行比对,按照主轴式编码所提出的空间管控要素,经过强弱关系分析、类型归一以及专家访谈,总结出6个核心范畴:背景因素、认知因素、体系因素、规划因素、制度因素和情景因素(表3)。

表3 编码与范畴总结Tab. 3 Coding and category summary

2.3 信效度检验与理论饱和度检验

访谈对象包括研究区生态保护处、规划局、执法监督局、规划院等的工作人员。由于他们多年工作在一线,并参与西安市秦岭北麓规划相关工作,对研究问题有充分的经验性、理解性和代表性见解。且访谈是在取得信任的前提下进行的,可以保证数据足够的信效度。通过对访谈对象中的3个不同部门对象数据随机抽取分析,结果没有产生新概念和新范畴,从而停止采样,确定最终访谈整理的数据达到理论饱和。

2.4 模型构建

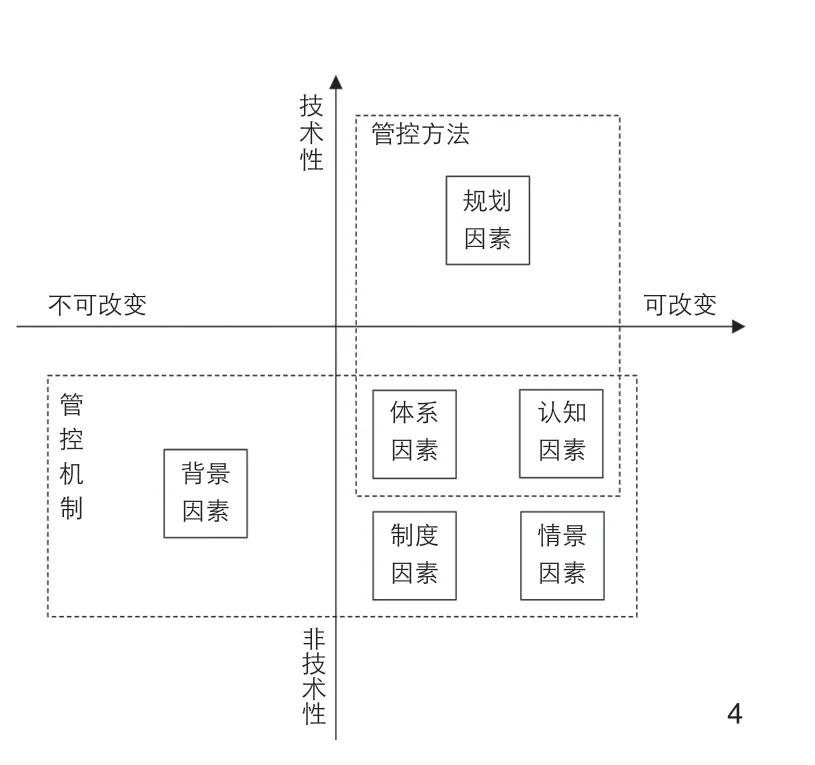

通过研究,发现从背景因素到情景因素存在政策控制和技术控制2条主线,分别对应机制问题和方法问题,具有可改变-不可改变、技术性-非技术性的内在逻辑关系:1)可改变-技术性因素指规划因素,主要针对规划编制相关人员和单位,从规划方法、规划程序等技术层面影响空间管控实施;2)可改变-非技术性因素指认知因素、体系因素、制度因素和情景因素,此类因素是决策机构、参与单位、公众需求等利益主体通过共同决议、开放征求意见等方式来影响空间管控全过程;3)不可改变-非技术性因素指背景因素,是当前国土空间规划背景下西安市浅山区自身的功能定位。以空间管控机制和方法为基础对6个核心范畴进行分类,最终构建出西安市浅山区空间管控影响因素分类模型(图4)。

4 西安市浅山区空间管控影响因素分类模型Classification model for influential factors of spatial management and control in foothill area in Xi’an

3 结果与分析

本研究得出可改变-技术性、可改变-非技术性、不可改变-非技术性3类影响因素,包括空间管控中的规划、认知、体系、制度、情景、背景6种具体影响因素,可从政策环境至技术规则逐一分解其内在原因。

3.1 可改变-技术性因素

可改变-技术性因素指规划因素,包括规划的严肃性、合理性、技术性和易读性4个方面,是风景园林学科介入空间管控的主要技术途径。

1)规划的严肃性是指规划依据是否充分和可靠,应严格执行相关法律法规,西安市浅山区规划编制早于秦岭生态保护法规条例的出台,主观意识导致了规划编制目标的偏离。2)规划的合理性是指管控目标、边界划定、管控要求、规划方法等如何应对浅山区多个生态系统的耦合,并形成地域性的管控导则。3)规划的技术性是指前期实地调研和基础数据整理与分析是规划编制的关键基础,土地利用数据、遥感影像等数据获取和分析是确保规划准确的核心。4)规划的易读性是指成果应转换为通俗易懂的图纸和文字,便于不同主体进行管理和规划实施。

该类因素主要指规划流程受到行政决策的影响,包括规划编制、规划管理和规划实施过程。产生此类因素的外部原因是浅山区作为理想人居环境的传统认知,致使大量房地产开发等商业行为涌入,进而影响规划过程,造成规划的合理性和技术性的偏离。除此之外,体制内规划编制部门的市场垄断地位和技术的滞后,使规划流程仍采用传统城乡规划学科的主导方法和体系,无法有效匹配浅山区的区域特征,导致规划方法和区划结果的科学性较低。

3.2 可改变-非技术性因素

可改变-非技术性因素包括认知、体系、制度和情景4种因素,是构建管控机制的核心基础,也是管控主体在浅山区管理中需要关注的重点内容;同时,认知和体系因素涉及管控方法的建立,是风景园林学科从技术途径间接影响管控机制的重要因素。

1)认知因素指各利益主体对管控区的理解和思维构建,因利益诉求不同导致浅山区管控认知结果各异。各级政府和部门对浅山区维护生态安全的价值、保障生态系统服务的功能认知在传导过程中出现偏离;浅山区作为公共资源的意识较为缺乏,在管理中各方应以公共利益为首要考虑,避免行为或决策上的影响。2)体系因素指管控体系和规划作用,围绕“谁来管、管什么、怎么管”进行总体设计,依据各尺度和对应的管控重点内容制定不同措施,分级分类进行管控并最终对接国土空间管控体系。3)制度因素指决策环境和组织管理2个方面:决策环境指应该根据国家政策做到动态管控,行政不能过多干预管控规划的实施;组织管理指部门事权应合理划分,如主体管理部门应具有充分的权力。4)情景因素指管控面临的现实问题,如鼓励生态移民的同时也应该构建合理的生态补偿机制等。

该类因素主要受行政管理主体影响,包括行政部门主导的管控机制和政府直属规划编制部门影响的技术体系。外部原因是浅山区在城市总体定位中功能不准确、管理权限不明晰,缺乏管控体系,导致多部门交叉管理下的各类规划文件层出不穷,矛盾与冲突不断,产生多种难以应对的管控情景;内部原因是各关联利益主体的知识背景差异较大、专业知识不足,形成不同生态价值观的区域景观认知,进而影响管控导向和规划流程。

3.3 不可改变-非技术性因素

不可改变-非技术因素主要指背景因素,是政策背景和西安市浅山区本身的特性,即浅山区的整体性、边缘性和复杂性。

政策背景应以国家及区域主体功能区划和生态安全保障作为基本导向进行宏观分析。浅山区的整体性表现在管控区按照行政单元的思路进行管理,忽视了管控对象生态系统的特点,缺乏整体性管控;浅山区的边缘性指西安市浅山区是秦岭坡脚而非城市发展区域,具有人类活动边缘性空间的特点;浅山区的复杂性是指该空间是生态与生活、生态与生产交错区,林、田、水等各类资源非常丰富,具有复杂的生态社会耦合特征。该类因素涉及外部政策因素和浅山区本体特征,较难从管控部门内部和技术途径解决。

3.4 关键技术性因素分析

对象认知、管控体系、规划编制是从方法技术方面影响浅山区空间管控成效的主要因素。上述3类技术性因素在应用实践中应有效对接国土空间规划,将技术性知识转换为程序性和规范性内容。

对象认知是指浅山区的基本特性应得到足够认识,其作为保障生态系统服务可持续以及抵抗人类干扰的屏障区,应通过生态安全格局等技术途径影响管理部门生态管控的意识,从宏观层面控制人类活动对浅山区空间的挤压。

管控体系是指由管控主体、管控对象、管控工具组成的框架系统,通过对管控工具的优化,发挥技术先导优势,科学引导空间管控机制的建立,构建不同尺度、纵横多个部门协调的边界、用途、指标、布局、形态管控体系。

规划编制是指对土地用途进行统一安排和控制的技术性思维过程,核心是空间区划和管控指标构建,这也是风景园林学科关注的重点内容,并将成为风景园林从业者参与国土空间规划的主要途径。根据浅山区的特性,如何建立由自然区划(regionalization)转向管控区划(zoning)[40]的方法,是确定区域土地用途管制的关键环节。生态安全格局应是空间区划的主要理论途径和空间基础,通过生态系统服务的刚性空间划定和缓冲区的弹性界定,制定自然保护与土地用途的双因素叠加管控导则。

4 结论与展望

本研究基于扎根理论对浅山区空间管控影响因素进行探析,从政策与技术的关系及其可改变性2个维度构建了浅山区空间管控影响因素分类模型,最终得到可改变-技术性、可改变-非技术性、不可改变-非技术性3类因素。研究表明,空间管控影响因素在浅山区反映53个概念、15个主范畴、6个核心范畴。通过访谈对象提出的“管理违背生态文明建设,管理主体认知与浅山区生态社会功能不符,规划方法不适应浅山区”等内容,可以看出空间管控现实中存在可改变-不可改变,技术性-非技术性因素的基本导向,表明理论模型与空间管控影响因素符合逻辑关联。

本研究构建的空间管控影响因素分类模型,反映的主要问题是管控机制、管控方法与浅山区对象的匹配性。管控机制方面:1)针对浅山区空间管控要素构成机制,搭建事权清晰的共享和审批平台,减少纵向上下级政府之间的事权矛盾以及横向不同部门之间的事权重叠冲突;2)结合生态系统服务可持续性目标的驱动机制,构建以浅山区作为生态交错区和过渡带引导下的对象认知范式;3)统筹空间管控组成要素和影响因素的相互作用机制,构建横向不同部门之间规则到边、纵向各级政府管控到底、全域要素覆盖的综合管控体系。管控方法方面:1)以景观生态规划为主要路径,结合生态系统服务导向,建立适宜浅山区的规划方法体系;2)以区域生态安全格局为空间管控基底,结合国土空间三线,构建刚性和弹性结合的空间管控分区,并落实到管控单元和用地指标;3)区域景观规划从尺度等级程序性、生态系统内容性、技术导则规范性、规划文本合法性等方面与国土空间规划衔接,构建适用于浅山区的规划技术流程。

国土空间总体规划基本完成,由生态红线区、一般生态区、生态交错区3类空间构成的生态空间是风景园林学研究的主要国土空间对象。“国家公园为主的自然保护地体系”已经成为生态红线区的纲领性管控导则,城市和农业区的生态空间则依附于生活、生产规则管控,生态交错区以及一般生态区的管控体系和方法仍须深入研究。结合下一阶段的国土空间详规编制,对于广泛存在于中国的浅山区空间,应通过不断研究并总结其空间管控中存在的学科问题和科学问题,结合地理学、生态学等相关学科,探究空间管控构成和影响因素之间的关系,使风景园林学成为该类空间规划实践的主导性学科,并建立风景园林途径的管控策略和规划设计语言,使学科深度参与国土空间规划并发挥重要的基础性构架作用。

致谢(Acknowledgments):

感谢姚龙杰、兰泽青、王敬儒、钱芝弘、王蓓、费凡、丁禹元等工作室成员和重庆交通大学风景园林系康世磊老师为论文提供的帮助,感谢本次研究受访专家及政府工作人员。

注释(Notes):

① 德尔菲法是一种因素识别方法,指研究者分别单独联系领域内相关专家,通过调查问卷的形式多次征询专家意见,最后经过归纳和统计得出基本一致的看法。

② 本次访谈对象为西安市秦岭北麓空间管控的深度参与者和知情者,鉴于笔者根植于该区域进行了多年的研究,与受访者直接或间接地建立了信任关系,访谈过程顺利且结果可靠,并达到研究目的。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1、3、4由作者绘制;图2由作者根据参考文献[35]改绘;所有表格均由作者绘制。