情境与协作:支架式教学理论在历史类博物馆剧本游戏设计中的应用研究

李 林 孙唯祎

(四川大学历史文化学院 四川成都 610065)

内容提要:随着博物馆教育活动的多元化发展,历史类剧本游戏被大量引入到社会教育服务中。以学习为目标的剧本游戏是一种具有建构主义特点的教育体验活动,而支架式教学理论强调的“情境”与“协作”则是帮助观众获得沉浸体验和知识构建的关键因素。一方面,历史类博物馆要利用展厅与文物展品构建情境,使观众在特定的时空场景中获得知识、情感与价值体验。另一方面,要通过合理的协作机制设计为参与者搭建互动交流平台,实现多维度信息互换、个性化知识构建的教育目标。支架式教学理论不仅可以为博物馆剧本游戏提供理论支撑,也能在实践中发挥规范活动形式、提升活动能效的作用,通过与博物馆教育方法的互补,从根本上推动教育模式的创新。

一、历史类博物馆剧本游戏的兴起与困境

(一)剧本游戏的兴起与发展

剧本游戏的经典代表“剧本杀”起源于欧洲,原型为19世纪上半叶流行的谋杀悬疑派对游戏(murder mystery game)[1]。此后,该类游戏在基本形式基础上不断增加主题类别、游戏机制与推理元素,逐步演变为今日形式多样的剧本游戏。随着博物馆教育理论和实践的不断进步,多元主题、探索式、沉浸式、体验性、娱乐性、灵活性已成为博物馆教育活动的主要发展特点[2]。在此背景下,剧本游戏这一融合了沉浸体验、角色扮演、剧情探索、真实社交、集体学习等元素的休闲活动,为历史类博物馆提供了开发游戏类教育项目的新思路。对于历史类博物馆的展览而言,历史文物和相关信息的解读关键在于时空情境(historical context)的构建[3],而剧本游戏无疑是帮助观众实现角色转换的有效方式。21世纪初,欧美博物馆就已经开始将剧本游戏的概念融入到博物馆观众的参观体验过程中。从2004年起,美国康纳派瑞活态历史博物馆(Conner Prairie Living History Museum)相继推出“1836派瑞镇”(1836 Prairie Town)、“1863 南北战争之旅”(1863 Civil War Journey)历史剧本体验项目,让观众穿越时空完成不同时期角色的任务,掀起了博物馆体验方式的变革[4]。卢森堡城市历史博物馆(Luxembourg City History Museum)在2011年推出了原创性临时展览“谋杀与过失杀人:一个关于生命的展览”(Whom May I Kill),让观众扮演不同角色并完成相关任务,形成对生命意义的深入理解和价值判断。2019年,法国卢浮宫(Musée du Louvre)推出解谜活动“卢浮宫的逃生游戏”(Escape Game au Louvre),让观众扮演二战时期的秘密特工并在展厅中寻找可疑痕迹、解开谜题。

上述博物馆开发剧本游戏的成功案例也激励了中国博物馆在此方面的探索。2019年,中国剧本游戏产业规模已超100亿元人民币[5],博物馆行业也开始大力引入剧本游戏,为教育活动研发注入了一股鲜活的力量。2021年,广东江门五邑华侨华人博物馆推出国内首场历史类展览剧本游戏“华埠风云”,让观众扮演爱国华侨司徒美堂及其他相关角色,通过实体搜证、现场辩论等方式了解近代海外爱国华人华侨支持国内革命行动的历程与相关近代史知识。同年,长沙博物馆针对“法门寺唐代宫廷文物精粹展”推出“法门梦影”剧本游戏,让观众通过扮演唐朝护宝人、学者等不同角色,探索历史事件“会昌法难”的真相;扬州中国大运河博物馆打造密室逃脱类青少年互动体验展“大明都水监之运河迷踪”,观众作为护送皇子回京的“监水使者”,在观展同时破解知识关卡,探索水工科技、历史、地理知识;成都金沙遗址博物馆针对临展“回望长安——陕西唐代文物精华展”推出沉浸式剧本游戏“金沙之夜·回望长安”,观众可以通过参与交易、表演、猜谜等活动了解唐代商贸繁盛、对外交流密切、诗词兴盛的社会风貌。2022年,云南省博物馆“古滇寻迹”则将实景剧本游戏形式与线上平台结合,观众作为重返滇国继承王位的王子,通过微信小程序扫描古滇青铜器等文物、解答谜题、获取线索,从而了解古滇国历史。上述博物馆剧本游戏一经推出就获得良好反馈:“华埠风云”需要提前半年预约“抢票”;“金沙之夜·回望长安”宣传推送发布仅六分钟,所有场次便名额售罄,十分钟内的浏览量已达两千余次,公众对参与此类活动的热情与期待可见一斑。

(二)历史类博物馆剧本游戏面临的问题

与商业类剧本游戏相比,历史类博物馆研发的剧本游戏具有更权威的学术资源及馆藏资源支撑,还能通过博物馆园区、展厅空间等构建更真实的时空情境,呈现出良好的发展趋势。然而,笔者通过对多家博物馆剧本游戏的内容和形式进行调研分析,发现相当数量的剧本创作仍处于探索尝试阶段,存在着缺乏系统性理论支撑、情境建构与展览脱节、参与方式单一、协作机制设计不完善等问题。

1.重场景,轻情境

引人入胜的情境与环环相扣的情节正是剧本游戏不同于其他类型游戏的特征与亮点。情境学习理论(situated learning theory)要求将学习者置入真实的活动环境中参与实践,从而改变学习者理解与行为,使其获取并运用情境化的抽象知识。现有历史类博物馆剧本游戏的情境构建主要依托于文物展厅,虽然具备了比较理想的物理空间,却未能将展览主题、内容、文物、辅助展项等与剧本故事有机结合,剧本情境与展览内容脱节的现象普遍存在。

2.重形式,轻信息

目前有些博物馆剧本游戏尚处于模仿和学习阶段,更加注重游戏外在的娱乐性和体验性,而忽视了对展览主题、知识信息和文物内涵的传播。一方面,剧本游戏设计的主要流程与机制设置脱离了博物馆展览的宏观架构与传播目标;另一方面,剧本游戏的具体任务、谜题设计并未与展览核心内容及重点文物紧密关联。由于缺乏对剧本内容的科学研究,大量剧本游戏虽然形式新颖,也拥有较高的参与度,却未能在观众参与过程中建立更加有效的信息传播机制。

3.重角色,轻协作

剧本游戏主要通过参与者之间的协作任务开展活动,是一种典型的非正式集体学习。此类教育活动应鼓励参与者之间相互配合、交流,建立合作机制,以实现社交互动、多维度信息交流、多元化知识构建等目的。然而,博物馆现有剧本游戏更侧重个体角色的身份设定、形象塑造和故事线编排,却忽略了个体角色之间应有的关系设定,无法激励参与者通过竞争或合作的方式进行互动与交流。

综上所述,在未来可能会井喷式发展的博物馆剧本游戏活动目前仍面临挑战。无论是博物馆自主开发,还是依托市场化的专业团队设计,剧本游戏活动都缺乏系统性的理论指导,高昂的研发成本更导致此类活动更迭慢、数量少,难以在市场竞争中形成可持续的品牌效应。因此,如何以科学理论为指导,形成更加符合博物馆学习特点的情境构建方法、剧情设计策略以及参与激励机制,是目前亟待解决的问题。

二、支架式教学理论在博物馆语境中的概念框架

建构主义学习理论(constructivism)中的“支架式教学”(scaffolding instruction)概念于20世纪70年代由杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)、大卫·伍德(David Wood)等学者提出,并在20世纪末被引入中国[6]。国内外学者不断探索支架式教学的理论支撑、教学环节、应用对象等,同时应用在实际教学环节中。支架式教学法以利维·维果斯基(Lev Vygotsky)的最近发展区理论(zone of proximal development)[7]为核心,借用建筑行业中“搭建脚手架”这一行为作为“为学习者自主建构知识、达到更高发展水平提供支架”的形象比喻。主张为学习者对知识的理解建构提供一种概念框架(conceptual framework),把复杂的学习任务加以分解,使学习者的理解逐步深入[8]。此外,支架式教学理论主张将概念框架、辅助学习支架(scaffolding)融入适当情境中并引导学习者于特定情境中展开协作学习(collaborative learning),由此产生了以学生为中心、以情境为基础、以协作学习为关键、以完成意义建构为目的的教学设计原则[9]。博物馆剧本游戏类教育活动的研发同样是以参与者体验为中心、以剧本情境为基础、以集体协作为方法,促进参与者在知识与理解、技能、价值与态度、创造力、活动与行为等方面获得提升[10]。因此,两者在教育目标和教育方法上具有高度一致性,决定了支架式教学可以成为博物馆剧本游戏的理论支点。

(一)以参与者为中心的体验式教育

支架式教学理论强调以学生为中心、以主动建构为学习方式[11],使教师从教授者、灌输者的身份转变为引导者与支持者,学生由被动学习者转变为主动建构者。教学因循从外部辅导到学生内化的学习过程,在学生现有知识水平和学习目标之间建立支架,以助学生掌握、建构、内化所学知识技能,并把管理学习的任务转移给学生[12]。博物馆剧本游戏同样是以参与者为核心的体验式教育项目。首先,博物馆教育同样重视参与者的先前知识与能力(与“最近发展区”类似),需要充分掌握他们与展览相关的已有经验、知识水平、个人兴趣与选择倾向等,从而构建适应多元化需求的学习任务及辅助支架。其次,博物馆剧本游戏的核心机制在于激励参与者主动参与,并在此过程中帮助他们实现对展览信息的主动思考与意义建构。最后,与支架式教育的最终目标一样,通过剧本游戏让观众实现从旁观者、接受者到参与者、创造者的转变,这也是博物馆社会教育的核心价值所在。

(二)剧本设计中的情境构建

支架式教学理论主张以问题情境为中心,强调创造活动情境,把静止的平面教案变成立体的课堂活动[13],使学习者在问题情境中主动思考、寻求答案、内化知识、熟练运用。在历史类博物馆的学习语境中,无论是展览还是教育活动,时空情境的重要意义仍然不言而喻,其价值在于为阐释孤立的文物、遗迹提供广泛的背景信息,赋予其关联性更强的关系网并向今天的观众阐释这些意义[14]。游戏剧本创建的学习情境不仅可以利用博物馆的展览空间让文物置于其原生信息场域中,重现古代历史面貌,还可以通过故事情节、任务线索等设计,引导参与者探寻答案,充分体现了支架式教学理论中的问题导向原则。

(三)剧本参与中的集体学习

支架式教学理论认为事物的意义并非独立存在而是来源于人的建构,教学要增进学生之间的合作,使其了解不同观点[15]。博物馆剧本游戏相较于电子竞技游戏、虚拟游戏等其他游戏,更强调真实社交、多人协作,在实现个人体验与知识建构的基础上,实现从“自我”到“集体”的体验模式转变,使个体选择、个性化内容被聚合、整理后呈现并再次传播给所有参与者,产生并发挥集体智慧(collective intelligence)[16]。博物馆剧本游戏通过合作团队内部的交流协作、竞争者之间的博弈竞赛以及与非玩家角色(non-player character,NPC)的交流互动,为协作学习创造自由、平等、开放的平台。

三、基于支架式教学法的剧本设计策略

从上述分析可知,支架式教学理论能为博物馆游戏剧本的设计提供充分的理论和方法支撑,从而达到提升教学效果的目标。1997年,凯瑟琳·霍根(Kathleen Hogan)和迈克尔·普瑞斯利(Michael Pressley)总结了支架式教学过程包括教师掌握教学目标与学生需求并制定任务、与学生共同建立目标、多途径协助学习等在内的八条指导方针[17];何克抗在分析支架式教学模式含义后总结了该教学模式的五个环节[18],对博物馆剧本游戏的设计策略具有启发性意义。具体到历史类博物馆的语境中,可以将剧本设计分为情境创设、协作机制设定、复盘评估三个环节,使其与支架式教学中搭“脚手架”、创设问题情境、协作学习、效果评价等步骤相对应。

(一)情境创设

以支架式教学理论为核心的博物馆剧本情境并非基于想象的虚构情节,而是以搭建任务框架及辅助支架为基本方法、以知识信息传播与引导学习者跨越“最近发展区”为目的、以博物馆展览环境及文物信息为基本要素,科学构建的原生历史情境。在正式创设问题情境前,博物馆需了解参与者先前的知识及能力水平,确定其“最近发展区”,即参与者现有发展水平与参与者在馆方或他人帮助下可以达到的发展水平[19]。而后根据博物馆展览传播目标、内容框架、故事线、重点文物、延伸性知识等搭建任务框架(脚手架),并通过一系列任务设置(问题情境)赋予参与者新的“身份”,激励其融入情境并从中获取信息、完成任务、构建知识。

历史类博物馆的剧本游戏情境构建要充分利用展厅环境与文物,构造与展览主题相匹配的时代背景、人物身份,使参与者以历史亲历者视角进入剧本设定的背景与情节,在特定的时空情境中发现与处理信息、获得情感与价值体验。例如成都博物馆实验性剧本游戏“何以列备五都”的设计,在搭建“脚手架”的过程中,创作团队将特定的时空背景设置在汉代,与“花重锦官城——成都历史文化陈列”的秦汉展厅相呼应。剧本游戏结合两汉时期蜀郡(以今成都一带为中心)的农业、手工业、商业、盐铁业和文化教育等方面的历史信息,搭建起与展览内容环环相扣的任务框架,赋予参与者庄园侍从、邓氏商人、织工、小吏、石室学子五种历史人物角色。每种角色任务出现的时机、理由、内容、奖励与时空背景、人物身份、故事情节相互串联。如为使“商人”身份的玩家了解市肆相关知识与成都在南方丝绸之路上的重要地位,剧本设置了商人买卖蜀锦任务,要求他们在展厅中找到相关的蜀锦文物,通过学习蜀锦的织造过程、纹样、市场价值和贸易路线,才能完成蜀锦买卖的任务,实现积累财富。又如,前文所述的“华埠风云”剧本游戏则是将时空背景设定为1946年的美国纽约唐人街,与展览“海外创业篇”的主题、故事线、展品密切联系。在接近于真实的历史场景中,玩家分别扮演美洲侨领、唐人街华侨报社社长、唐人街洗衣馆老板、唐人街中药铺伙计等角色,完成支持国内革命事业的系列任务。

除了充分考虑剧本情境与展览环境之间的关联之外,博物馆还可以利用其丰富的教育资源(文物仿制道具、图文展板、多媒体等)为参与者提供完成任务的媒介支架。如在剧本游戏“何以列备五都”中,“小吏”身份的玩家会收到“汉代盐业画像砖”的拓片任务卡,利用展厅内盐业生产复原场景、“铁牢盆”文物、多媒体动画等辅助支架,观察并提炼关键信息、总结制盐流程与特点;“古滇寻迹”剧本游戏则引入增强现实(augmented reality,AR)扫描技术为辅助支架,引导玩家扫描、观察特定文物并从中发现线索。

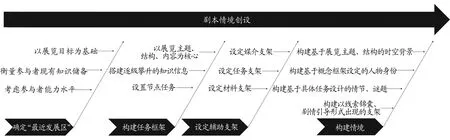

上述案例表明,剧本游戏的情境创设当以展览环境、重要文物为设计基础,以时空背景、人物角色、故事线索为主要结构,以任务框架与辅助支架为引导教育手段,才能用博物馆的特有语言创建沉浸式的学习空间。其目标是让参与者以亲历者视角了解时代背景、事件原貌、文物原境,探索文物信息、历史人物与历史事件的真相,为帮助他们自主构建多维度信息、理解历史研究过程、形成价值意义判断等做好充分铺垫(图一)。

图一// 剧本情境创设流程及要点(图片来源:作者绘制)

(二)协作机制设定

建立在真实社交、团队合作基础上的协作机制是博物馆剧本游戏的另一重要特征。支架式教学弱化教师的权威角色与标准答案,一方面激励学生的主动性及其在学习活动中的合作性和互助性[20];另一方面强调群体讨论、互动行为对知识建构的意义与价值,倡导学习者通过交流和协作认识同一事物的不同层面,完成对所学知识的重新构建。博物馆要让剧本游戏实现上述学习效果,就需要在剧本设计中增加角色身份之间的合作、对立、竞争等关系,为其提供产生交集的平台和协作激励机制,激发交流行为,促进个性化理解表达、多元观点传播。例如,剧本游戏“金沙之夜”将情境设定为来自唐代金沙乐坊、丝绸乐坊、金沙商会、陆善镖局等不同阵营的成员为参与唐玄宗中秋盛典而展开竞争,同阵营的成员则需要通过协作来建立团队优势。“何以列备五都”剧本的协作机制则通过参与者之间的积分竞赛来实现,并直接影响到最终的胜负判定。为了激励不同角色之间的互动交流,剧本设计了自由、灵活的交易系统,促使参与者通过信息互换、博弈等方式获得更高利益。如“小吏”身份的玩家向“商人”身份的玩家售卖铁器时需根据铁器制作工艺水平进行品类介绍和产品推荐,而“商人”身份的玩家需要先向其他玩家了解蜀郡铁器的贸易信息,才能根据各地差价赚取利润。

协作机制与剧本的故事线紧密结合,由此搭建起不同角色间的信息传播链,在促进多版块信息传递的同时鼓励参与者吸收、整理、加工、输出信息。“何以列备五都”剧本主要通过关联不同玩家任务的方式制造信息传播链:织工为获得蜀锦图案纹样,需向文人求教;购买蜀锦的商人为获得更高销售价格,需向织工了解蜀锦织造技术,在推销蜀锦时又与其他角色产生联系。每位参与者既是信息的接收者,也是信息的加工者和传播者,从而实现多维度信息交互传播的教育目标。

四、剧本游戏学习效果评价

强调诊断性与反思性的建构学习主张通过自我评价及学习小组对个人学习的评价,考察学习者的自主学习能力、对小组协作学习所作贡献、所学知识意义建构的完成情况[21]。博物馆剧本游戏也应设置复盘环节,使参与者对自己在活动中的表现、行为及其逻辑思维、信息处理、沟通交流等能力的提升作出评估。从博物馆及剧本设计者的角度出发,应通过观察法、问卷、访谈、个人意涵图(personal meaning mapping,通过描绘关键词评估观众在观展前后的知识、态度、情感等变化情况)等评估形式考察观众在参与过程中的情境融入、协作方式及学习成效,为不断优化后续活动提供数据支撑。根据上文对剧本游戏参与者体验特点的分析,紧紧围绕情境构建和协作机制两个关键点,形成双维度的评估指标体系,并通过行为观察、个人意涵图、半结构式访谈等方式对各指标达成情况进行评估(图二)。

图二// 历史类博物馆剧本游戏学习效果双维度评估指标体系(图片来源:作者绘制)

针对历史类博物馆而言,知识情境的构建是触发参与者学习行为的基础,也是使其有效理解故事、接收核心信息的关键。知识情境构建效果评估维度可分为剧本故事的主题搭建、故事内容、信息传播三个指标。通过对比参与者活动前的先前知识调查结果与活动后的内容理解结果,可以比较客观地评估参与者是否理解游戏设定的主题、是否清楚游戏故事情节与博物馆展览内容之间的关联以及是否通过游戏加深对展览及文物的印象等内容。例如,“何以列备五都”剧本游戏根据对32名不具备先前背景知识、全程参与的观众所绘的意涵图,结果显示100%的参与者可以用专业词汇解释“列备五都”的含义,而93%的参与者在解释过程中使用了游戏所涉及的农、商、手工业(蜀锦、盐铁)、文化教育等版块的词汇。相较于参与活动之前,相关词汇在数量、广度、深度、准确性方面均显著提升。如某参与者有效使用词汇数由9个增为27个,观展后词汇归类标准更为清晰并与展览结构相似,对所用概念理解程度提升(如能用工具词和流程词解释铁器冶炼流程与方法),词汇准确性增强(如“种地”优化为“小农经济”“农耕”)。这说明剧本游戏在帮助观众理解展览主题和掌握主要知识信息方面发挥了积极作用。

协作学习效果评估维度是对协作学习机制及其成效的评价。根据对博物馆集体学习的相关研究,观众在参与游戏或竞争过程中,为集体成果的创造而作出的贡献比依靠个人力量完成的个体项目更容易获得成就感和满足感[22]。因此,评估对象主要包括参与者在体验过程中的协作表现、多维度信息获取及个性化知识构建。协作机制是剧本游戏有别于其他教育活动的特色化学习方式,参与者在游戏参与中与其他同伴的合作,直接影响到游戏体验感与最终知识构建的效果。“何以列备五都”的三组(每组十人)实验结果显示,平均每位游戏参与者与同组六位以上参与者产生了直接有效的交流行为。积极的参与者不仅对游戏体验评价更高,在个性化知识构建效果方面也略胜一筹。

针对多元信息与个性化构建的评估,我们可以将参与者的构建效果分为三个层次:(1)认知——初步了解游戏的历史背景及相关知识点;(2)理解——可以比较准确地解释信息点背后多维度的历史知识;(3)构建——可以将游戏内容、历史文物、博物馆展览进行关联性思考并提出自己的见解。通过对17名“何以列备五都”剧本游戏参与者的半结构式访谈,结果表明77%的参与者能将展览出现的重要文物与剧本情境相对应,并准确说出选择该文物作为代表物证的理由。他们在活动参与后形成了对成都在汉代的发展情况与特点的多维度理解,并成功完成了历史文物—时空背景—社会面貌的知识构建。甚至还有参与者突破了游戏剧本的既定框架,将织机—蜀锦—商业—丝绸之路等知识点串联起来解释,其知识构建已达到一定深度。在13名学习效果较好的参与者中,有11名在协作、交流过程中的活跃度超过平均水平,证明他们在参与过程中受益于集体协作的学习机制,善于与其他参与者交换信息,并用于自身的知识构建。

五、总结

博物馆剧本游戏的兴起并非追逐潮流,而是博物馆对现代教育、体验经济、大众传播、社交需求等社会发展趋势以及观众诉求的回应。可以预见,未来博物馆剧本游戏的发展前景广阔:一方面,线下剧本游戏的情境可以从特定的教育活动空间延伸到整个博物馆参观环境——使博物馆园区、建筑、展览、文物都成为情境中的组成元素,配合角色扮演与对话、事件重现等,将博物馆参观过程变成一次剧本冒险之旅;另一方面,博物馆可以依托元宇宙(Metaverse)概念在虚拟世界中无限扩展剧本空间,实现突破时空限制的交流学习协作机制。然而,不管技术层面如何发展,以博物馆为主体的剧本游戏仍然应该以社会教育为最终使命。只有先从内容研究做起,在保证情境构建科学性、准确性的基础上,不断提升剧本质量、规范设计流程、完善协作机制、创新活动形式,才能使“博物馆剧本”这个独特品牌在新兴市场中占据一席之地。

支架式教学理论不仅可以为剧本游戏提供理论支撑,也能在实践应用中提升活动效能、形成活动范式、促进活动普及,并通过展教结合方式解决历史类展览的信息传播瓶颈。大量实践案例证明,在参与科学设计的剧本游戏后,传统的博物馆观众通过转换角色身份,能更快融入全新的时空情境,实现从文物内涵到历史面貌的自主建构,最终形成自己对城市历史的价值判断。同时,精心设定的协作环节有利于参与者在集体学习中表达个性化观点,通过互动交流获取多维信息,达到社会化互动的参与效果。

博物馆剧本游戏的性质与特点使之成为教育学理论与博物馆实践相结合的试验点。支架式教学理论在博物馆剧本游戏实践中的应用不应止步于单方面的引入与利用,而应结合博物馆教育活动特点,对建构主义教育理论形成相应的补充和完善,才能从根本上推动博物馆教育体系的改革与创新。